“弑他”与“自戕”

高诗怡

摘 要:《桑树坪纪事》采用新现实主义手法进行演出,在小说基础上经过文学剧本、演出文本三度创作,改知青“朱晓平”视角为散点式,全方位多角度探索农民在面对时代变革时经历的精神困境。本文以“生死观”为切入点,以物质和精神两个层面、生育和情欲两种态度进行分析,并对演出做出解读。

关键词:《桑树坪纪事》;生育;情欲;生死观

《桑树坪纪事》被誉为新时期探索剧之集大成者,1988年2月2日首演于中央戏剧学院逸夫剧场,徐晓钟、陈子度执导,根据朱晓平的小说《桑树坪纪事》《桑塬》和《福林和他的婆姨》综合改编而成。

中华在黄土地上降生,黄土上的农民是最传统也是最忠诚的“龙的传人”,他们继承祖宗延续下来的民风民俗,既享有文化财富又保留了封建糟粕,他们世代农作、吃苦耐劳却又固步自封,安土重迁又不思进取。桑树坪人正是这一类农民的缩影,加之地理位置的恶劣,他们无法跟上现代化建设的脚步,却又不得不豁开口子去迎接时代的浪潮,于是,桑树坪人与现代文明的每一次接触都使他们疼痛不已。

《桑树坪纪事》向我们展现的,就是由中华民族劣根性所造成的群体性悲剧。

一、文学剧本和演出文本之比较

作为一部探索话剧,《桑树坪纪事》在文本上消解了细节真实,在演出中打破了生活幻觉。从命题上讲,“‘记录事情’时,宜用‘记事’。而在文章的标题、书名以及各种文化作品的名称中,宜用‘纪事’,不宜用‘记事’”[1]。纪事,多指重大事件、历史事实等书面形式的正规记录;而记事,多指日常简单行为记述。由此可见,《桑树坪纪事》全剧并非村庄生活的琐碎复刻,而是桑树坪村在历史上某时期一个严肃的大观。这个时期,在剧本中具体到“1968年—1969年前后”。

“从空间上讲,桑树坪是一个闭锁的西北小村,从时间上讲它处于极左路线猖獗的年代。这些时空的交叉处,汇聚着捆束桑树坪人的三根绳索:封建主义的蒙昧、极左思潮的习气以及物质生活的贫穷。它使桑树坪人盲目而麻木地相互角逐和厮杀,制造着别人的也制造着自己的惨剧。”[2]观察一个民族对生死的态度可以映射出这个民族的是非观和人生观。桑树坪人沿袭了中华千年来的封建思想,行为举止无不受其约束。为了达到批判效果,剧本设计了“朱晓平”这样一个有身份的知青人物,他作为正义个体参与到村庄的“建设”中,最终深感无力,郁郁道别。朱晓平是闯入者,却非拯救者,桑树坪的黑暗是生根的、无形的,朱晓平虽然没有被吞噬,却也失去了力量。

导演在演出中降低了“朱晓平”这一线索人物的出场比重,致力于强调村民们救无可救;忠于剧本台词,丰富可视性动作;启用转台和灯光,歌队重重渲染。透过演出中人们的举手投足照见远去的历史上的种种鄙陋,他们的生死观需要我们用当代的视角进行扬弃。

二、荒蛮村落里的生之沉沦

《桑树坪纪事》里的主要人物在对话和行为上都有几尽疯狂的时候。他们的精神觉悟不高,眼界又低,牵挂的无非是两性和温饱上的事。在演出中,我们看到桑树坪人为了他们眼里的“生”可以卑微甚至卑鄙到何种境地。

桑树坪人为“生”做的努力在物质层面上表现为“求粮”。

剧中农民们辛苦耕作只为养家糊口,可是公社层层上缴,落到农民口中所剩无几,人吃不飽饭活不下去,为了活命他们被迫当牛做马。在“公社催粮”这出戏里,李金斗大呼:“这些年,说形势一年比一年好,好倒是好,可咱庄稼人辛苦一年,就是连口白馍馍也吃不上,还叫咱农民活不活哩?!”

为了深化农民们的疾苦,导演在演出中设计“干部们把李金斗当马骑”桥段——李金斗为了给桑树坪人多分点口粮,不断哀求估产干部们,终于惹恼了主任,李金斗跪在地上,干部骑在他身上,李金斗又爬了几步。这个偏远村庄没有“人人平等”的观念,有的只是略高一级社会身份的人对社会地位低下者的戏耍和玩弄,加强了心灵震撼的力度。

这种层层剥削的场面不止一场。李金斗与霸场的砍价,有了钱就有了底气,不但一再压价,更扬言要打架。上一场中被骑着走的李金斗,摇身一变有了话语权。他并没有从自身遭遇里生出同理心,而是对麦客们进行同样一次高级(买)对低级(卖)的剥削。

金钱社会里,人因财富而膨胀,越是遭受过剧烈打压的人越是会为富不仁。李金斗一砍再砍,买卖的天平过分倾斜,激恼了卖力气的麦客,他们只好用仅有的实在的拳头去对抗剥削。李金斗吓得鞋都掉了。李金斗的惊慌失措恰好反映了这类市侩小农本质上不堪一击。

桑树坪人对粮食的狂热在对王志科事件的处置态度上展现得淋漓尽致。为了省下外姓人王志科家的口粮,村民占下了他家的破窑,先是召开批斗大会借由头缩减分配到王家的粮食,再是李金斗动之以情劝王志科出走未果,最后村民们聚在一起写状子扣帽子。王志科无辜被捕,绵娃没了爸。为了生存,他们不惜自相残杀。

桑树坪人为“生”做的努力在精神层面上表现为男性的生育崇拜。

在桑树坪男人们的身上,我们看不到青年人对美好爱情的守望,这些大男子乐此不疲地买卖女性,换取给儿子婚娶的礼钱。

月娃出嫁这场戏集中体现了村民们观念上的迂腐,对女性个人意志的践踏。李金斗、李金盛轮番上阵,一个说“咱月娃也不小哩,这一开脸还真叫人心疼得很哩”,又说“娃大咧,这该出嫁她就是要出嫁咧嘛,窝在屋里还不成了个没人要的老姑娘咧嘛”,还说“只要你往后出门在外的营生过舒坦咧,咱这做伯伯的也就心安”。

男人们组织了一套话术骗孩子,又在骗自己,最后骗到自己也信了,打着“为你好”的名义,把未经人事的少女推向深渊。

同时,导演增加了一段舞台动作:女人们在舞台正前方站成一排齐声说:“女人嘛,就是要出嫁不。”七嘴八舌各自作态。村里的女人深陷观念桎梏,在嫁娶生养中循环且自得其乐,她们的现在将是月娃的未来,这是一个压抑的闭环。

嫁月娃换下的钱娶来了青女,青女出聘又是为了给兄弟定亲,桑树坪年轻一代女性的命运走向是如此的相似——“几百块钱葬送一个女子的爱!一个个有血肉的生灵就这样活活地被吞噬了!”[2]

导演删去原剧本第二章第五场六婶子支着圆房治病,改为青女为了改变自己境遇,主动引诱福林,福林有耍婆姨的意识却没有行动能力,彻底断了青女的前路,一个无法生养、丈夫又有疯病的女人,在桑树坪极闭塞的村庄里只能沉沦……

在之后群体性场面里,桑树坪的人们大咧咧地讨论夫妻生活,蓄意刺激李福林无能。青女为传统女德所困抬不起头,福林在村民们的怂恿下扯去青女的裤子,将预示着生育的女性下体暴露在众人的视线中。顷刻,青女作为人的价值被抹杀,以一种生育工具的形象复现,物化成一具古雕像,“它令人想起远古,它让人想起远古多少殉葬的女人……”[3],彩芳把黄绫盖在古石雕上,村民跪倒在古石雕四周。

演员在完成“盖”和“跪”这两个动作时,从故事时空中抽离出来,以当代人的身份和立场向湮没在历史洪流中命不由己的女人们致敬。

剧末,疯癫的青女上台,对自身也对农村女性的处境发出了质问和总结:“女人是人吗?女人不是人,是人家买来的马,是人家牵来的牛。”

三、情欲的复苏与湮灭

男人们对繁衍后代是那样的重视,连同村庄里的女性也受到同化,忘记争取自己应有的权利,一代又一代女人的幸福断送在他们手上。王志科的亡妻为了不让无父无母的王志科断后,让绵娃改“王”姓,父子二人成为众矢之的。活着的人不念死人的情分,死去的女人却想着男人们的体面,无不是悲哀。

有压迫就有反抗,尽管只是星星之火,却是沉睡村庄里极为可贵的女性意识的苏醒。

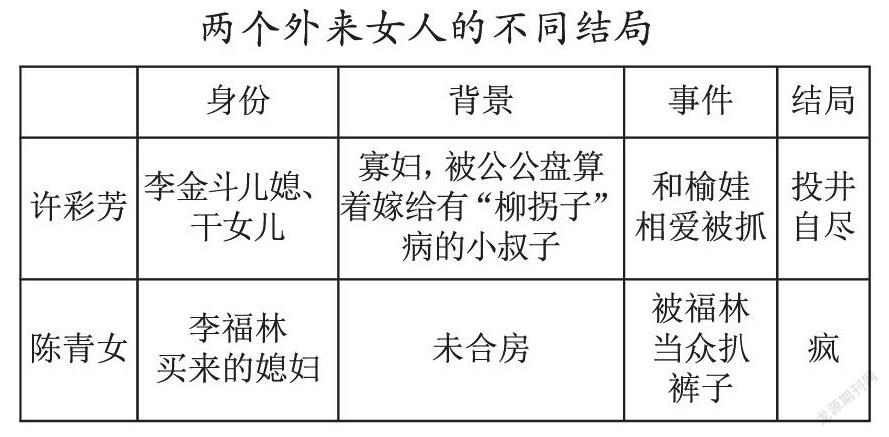

桑树坪人的“生”表现为生育矛盾,与之相伴而来的是农村妇女的情欲纠葛。矛盾最先在李金斗家中爆发,外放的彩芳对麦客榆娃产生好感,先是话语中有意无意的试探对方,再是主动与榆娃唱戏引发争议。“榆娃和许彩芳边唱边演,随后,灯光在音乐中渐渐转换,一束强光打在榆娃和许彩芳身上,众村民和李金斗隐去。榆娃和许彩芳边演边缓缓地走上往右转动的转台,进入模糊的时空,两人诉说爱情,榆娃答应收完麦带许彩芳一起回老家。表演时,在他们身后的某个光区里还有一对青年男女翩翩起舞,象征着榆娃彩芳想象中的美好情景。徐晓钟正是要让许彩芳和榆娃沉浸在最幸福的时候遭到最残酷的灭顶之灾。突然,他们发现周围出现很多火把,桑树坪的村民已经将他们包围了。包围圈渐渐缩小,围住,孤立无援的榆娃遭到野蛮的毒打。”[4]自由恋爱形同洪水猛兽,村民们赶走了榆娃,困住了彩芳。这些走投无路的外姓女不约而同走向了绝路。

比之女性生存困境的无解,外姓男有着虽悲哀但更为主动的选择权。

为了实实在在地占有彩芳,李金斗将儿媳收为干女儿,围猎彩芳榆娃,甚至下跪求彩芳改嫁儿子仓娃。桑树坪的女人们丧失情爱的自由,如物什般四处挪用,郁愤之下彩芳嗫嚅:“咱是人,不是牛不是马啊爹。”

四、向死的开朗与隐晦

人们对死亡的态度往往决定了对生命的态度。桑树坪人重视既得利益,缺乏死者为大的敬畏心。终日惦记着吃饱饭好生娃好让李姓代代相传绵延不绝,他们在精神上是脆弱敏感的,一旦触碰到他们生存的底线,他们便会群起而攻之。他们的每一次同仇敌忾和气急败坏,为的都是在我们当今来看极为可笑的目的——生存和生育,加深了演出的悲剧意味。

桑树坪人的悲剧“往往不能归结于一时的政治、经济原因,极左路线或人性善恶等等,历史综合着一种浩大的灰色,渗入人的心理模版,控制着社会关系模式,唯有一死方能逃避”[5]。死亡是悲剧不可规避的母题。“总体上看,《桑树坪纪事》设置了三条历史绳索:封建宗法制、极左政治、极度贫穷,三者的合力扼杀了桑树坪一条条鲜活的生命。许彩芳、月娃、青女、王志科,或死或疯。他们都死于围猎式的集体谋杀。”[6]除这些被“杀”的青年外,弑他者自身对死也毫无避讳,李金斗因彩芳出走哭“死”,王志科跪在福绵坟前因断粮喊道“这搭的营生熬不过了”,保娃媳妇是农村妇女集体意识的投射,她误会了保娃在外偷人而喊死。

弑他者将死字挂在嘴边,在言辞中吓唬人,在动作上压迫人。在弑他身份和自戕身份之间摇摆的人物当属李金明。李金明在批斗大会上为王志科说好话,把耕牛豁子視若珍宝,却又是捕杀豁子的带头者,最后为救粮献出生命,透露出传统农民悲惨宿命的意味。我们常说“人为财死,鸟为食亡”,但在桑树坪的语境中,人等同一只鸟,无论是在人类社会还是自然社会中,他们都该是最先被捕杀和淘汰的一批。

《桑树坪纪事》对死亡的记述不仅通过写实手法,更通过隐喻性场面拉长外延。“最后的‘杀牛’场面实际上是‘围猎者’被‘围猎’……这是一次全桑树坪人参与的‘围猎牛’的场面,可让人联想到的却是全桑树坪人就像这头牛一样被围猎被吞噬的可怕景象……对于甚至愿意替牛挨鞭子的李金明来说,他杀了牛,就像杀了自己,从这个意义上说,这次“围猎”就在隐喻性层面上转换成了对桑树坪人自己的残杀,猎物就是自己。”[4]新时期探索话剧传达出万物有灵的生态观,《桑树坪纪事》里的耕牛豁子,《鱼人》里的大青鱼,《野人》对生态保护的关注等等,剧作家不仅关心人类精神世界的挣扎,也向自然张开了怀抱,与社科、人文等多学科产生了联系,在观照过程中,动物有了人性,人却表现出兽性,侧面揭示人的异化。“老耕牛‘豁子’和外姓人王志科的命运模式是共同的,都是在桑树坪被‘围猎’而亡的,看起来是桑树坪人在戕害另外两个生灵,实质上都是桑树坪人的自戕。”[2]

结语

桑树坪的灾难是“痴”酿成的祸。桑树坪人对生的狂热在欣欣向荣的社会建设浪潮中显得格格不入:男人在权势面前如蚍蜉撼树,不自量力;女人自甘把生杀予夺全权交托给男人,这种蒙昧的“痴”和现代化进程脱节,她们一味痛苦却无力脱困。

本剧与同时期同为农村题材的《狗儿爷涅槃》表述农村问题的方式不同。《狗儿爷涅槃》体现农民陈腐观念在政策变迁下遭遇的巨大冲击和为适应改革做出种种让步,最终造成无可挽回的悲剧下场。而桑树坪“是作家、艺术家心中古老中国的一个缩影……其深刻之处正在于该剧进行的是全方位的文化反思。旨在告诉人们:以往的革命,其悲剧性不是由于没能满足千百年来人们对土地的幻想,而是没能以一种新兴的对土地的关系与情感来取代旧式的关系和情感”[7]。《桑树坪纪事》并不属意用外力打压去暴露农村问题,而是设定了一个大刀阔斧的时代和一批思想上无法和时代同步向前的人,看他们费力迎合最终为旧观念所束缚,展开了一次又一次徒劳的自救,暴露出的人性弱点,发人深省。

注释:

[1]杜永道:《语言文字答问》,北京:语文出版社,2018年版,第100页

[2]徐晓钟:《在兼容与结合中嬗变——话剧〈桑树坪纪事〉实验报告》,《先锋话剧研究资料》,南昌:百花洲文艺出版社,2017年版,第81页

[3]朱晓平等:《桑树坪纪事》,《剧本》,1988年04期,第21页

[4]汤逸佩:《转喻与隐喻——试论中国当代话剧舞台叙事中修辞的运用》,《中国话剧研究》第10辑,北京: 文化艺术出版社,2004年版,第361页,第362页

[5]吴方:《震荡着的历史反省——读〈天良〉与〈桑树坪纪事〉》,《小说评论》,1986年第4期,第24页

[6]朱寿桐主编:《戏剧中的“新历史”迹》,《汉语新文学通史》下,广州:广东人民出版社,2010年版,第610页

[7]王伯男:《改编的生命在于创造——〈桑树坪纪事〉:从小说到话剧》,《戏履影痕》,上海:文汇出版社,2015版,第46页

(作者单位:上海戏剧学院)

责任编辑 刘红