未来气候情景下中亚地区的森林草原火险评估

宗学政,田晓瑞*,尹云鹤

(1. 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业和草原局森林保护学重点开放性实验室,北京 100091;2. 中国科学院地理科学与资源研究所,中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室,北京 100101)

火险评估是通过分析可能影响火发生及蔓延的环境因素,以产生一个定性或定量的指标,并按照一定的规则划分不同等级,进而描述区域的火险变化[1]。为了提高评估结果的科学性和实用性,火险评估已不仅仅聚焦在分析火的潜在发生可能和延变化,火发生后对于周围人或环境的潜在影响也纳入了评估的范畴[2-3]。虽然许多地区开展火险评估工作所采用的指标有所差异,但可以将评估指标总的概括为可能性、暴露性和脆弱性[4-5]。其中可能性受可燃物、地形、天气条件和火源等因素影响;暴露性是指火发生后可能影响的一切对象;脆弱性是指火对作用对象的破坏程度[6]。Coban等[7]基于火发生可能性、暴露性和脆弱性,利用层次分析法(AHP)评估了土耳其布贾克地区的森林火灾风险。Johnston等[8]基于可能性、脆弱性、暴露性和潜在影响建立了适合加拿大的森林火灾风险评估方法。为了预测气候变化带来的地区火险等级变化,需要基于气候情景数据分析未来的火险等级变化[9-10]。Lehtonen等[11]从火发生可能角度评估了芬兰的森林火险等级,认为到21世纪末该地区火险指数将增加10%~40%。田晓瑞等[3]从火发生可能、脆弱性、暴露性和抗灾能力4个方面,评估了2021—2050年不同气候情景下中国火险等级变化,分析了未来高火险等级的空间分布。Jadmiko等[12]基于火险天气和脆弱性描述了不同情景下西加里曼丹地区的火险,提出应对气候变化的森林草原火管理和土地利用方案。Busico等[13]以地形、城镇分布、道路密度、历史火发生等12个评估指标,利用层次分析法评估了意大利南部坎帕尼亚地区在1990—2018年的火险,并预测了2030—2050年的火险等级变化。

中亚五国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦,在前苏联解体后成为了独立的国家。由于缺少林火方面的统一管理,导致过去火发生频繁,森林和草地资源破坏、环境污染等问题严重[14-16]。尽管中亚地区森林覆盖率低,植被分布不均匀,但该区域拥有着如雪豹、棕熊等珍稀物种,属于全球生物多样性的热点地区[17]。加强地区火管理对于保护现有植被和环境尤为重要,也有利于改善当地居民的生活环境和促进经济发展。目前,中亚五国政府已制定了一系列措施来降低火发生可能,以达到保护区域生物多样性的目的[18]。由于中亚地区的森林和草地集中在哈萨克斯坦境内,过去对于该地区火动态及火险天气变化的研究也主要集中在哈萨克斯坦[19]。但受地面数据的限制,已开展的研究多基于遥感产品进行分析。Spivak等[20-21]基于NOAA和MODIS提供的产品构建了哈萨克斯坦地区的空间火监测系统[22]。Babu等[23]利用MODIS地表温度(MOD11A1)、地表反射比(MOD09GA)数据、归一化多波段指数(NMDI)、可见大气阻力指数(VARI)和改进的归一化差异火指数(MNDFI)等数据构建了哈萨克斯坦的火发生指数。这些研究主要包含在亚欧或全球尺度的火险研究中[24-27]。针对中亚区域的火险评估研究较少,特别是对未来气候情景下可能的森林草原火灾风险。

本研究基于火发生可能性、暴露性和脆弱性,利用层次分析法构建风险评估体系,评估气候变化对该区域未来的森林草原火灾风险影响。研究结果将为中亚地区开展区域性火管理合作和适应气候变化措施提供科学基础,也为该区域和“一带一路”在森林草原火管理方面的合作奠定基础。

1 研究区概况

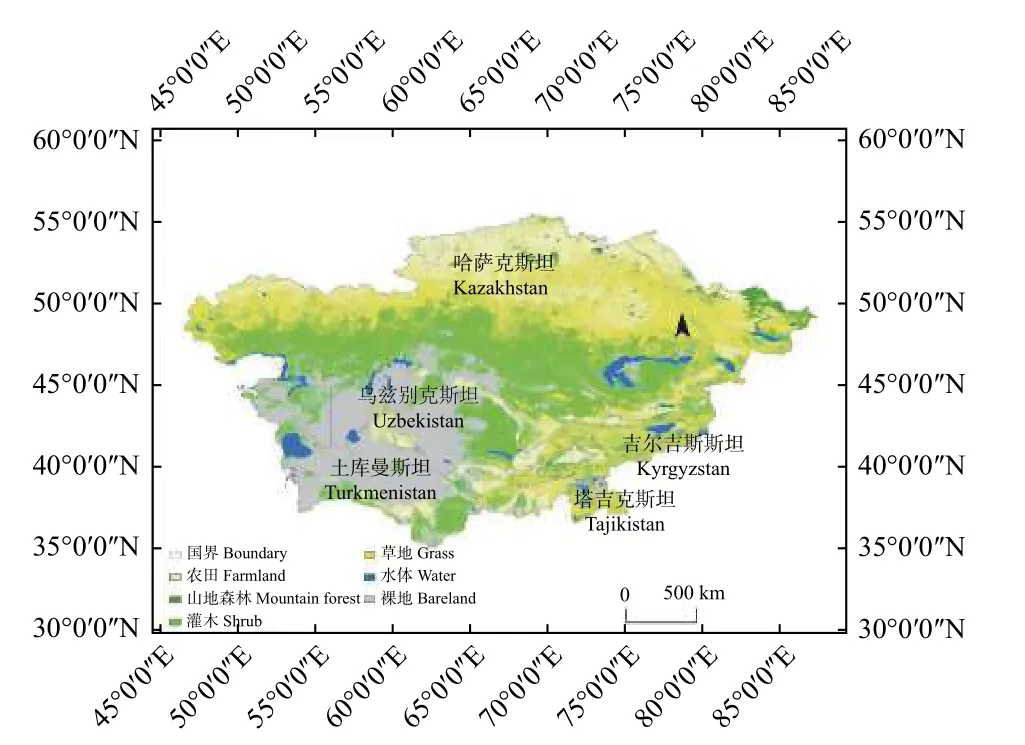

研究区处于亚欧大陆中部,东与中国相邻,西至里海[17]。总面积约397万km2,其中哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦面积分别为271.2、47.1、44.6、19.9和14.2万km2。气候以温带大陆性气候为主,属典型内陆干旱区域。降水稀少且分布不均,年均降水量100~400 mm,高山区可达500 mm以上,平原区低于200 mm。地势东高西低,起伏较大。其中,哈萨克斯坦属于低山丘陵区,塔吉克斯坦和吉尔吉斯坦属于高山区,土库曼斯坦和乌兹别克斯坦属平原区(图1)。

图1 研究区位置及其植被类型Fig.1 Geographic location and vegetation types of the study area

早春和晚秋的捕猎及农耕活动频繁,城镇及农田附近的森林和草地容易发生火烧[15]。而夏季(6—9月)由于高温少雨,自然火发生频繁,主要分布在东部的山地森林和西北部的灌木草地区域。统计表明,自苏联解体至20世纪末的8年间,火导致中亚地区森林面积减少了40 000 km2,主要发生在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦[28]。2001—2009年中亚5国干旱地区草地年均过火面积达150 000 km2,8—9月份所占比例最大[29]。

2 数据源

植被数据采用CCI全球土地覆盖产品(2001—2015年)(https://www.esa-landcover-cci.org),包括森林、草地、水体等类型。2001—2015年过火区数据来源于MODIS-MCD64A1过火面积产品(空间分辨率500 m,时间分辨率1 d)(https://earthdata.nasa.gov)。气候情景数据(1971—2099,空间分辨率0.5° × 0.5°)采用HadGEM2-ES模式的4个情景数据(RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5),源于政府间影响模式比较计划(Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project)(https://www.isimip.org/),包括日最低和最高温度、降水。不同的辐射强迫(RCPs)描述不同温室气体浓度,以表示不同的社会经济和技术发展情景。该模式情景数据在中亚地区得到了较好应用,它对中亚地区的降水和温度描述比其他模式更准确[30-32]。RCP2.6代表低排放情景,RCP4.5和RCP6.0代表中等排放情景,RCP8.5代表高排放情景[33]。人口和GDP分布数据(1980—2100,0.5° ×0.5°空间分辨率)源于全球环境研究中心提供的共享经济路径(SSP)情景数据(https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SspDb),包括1980—2100年每间隔10年的统计数据或预测数据。2020—2100年的预测数据包括了SSP1、SSP2和SSP3气候情景[34]。SSPs是在RCPs的基础上发展的,用于构建社会经济情景的数据,反映了辐射强迫和社会经济发展间的关联,这些气候模式将在IPCCAR6应用[35]。从未来社会经济面临的减缓和适应挑战角度来看,SSP1、SSP2和SSP3分别代表可持续发展、中度发展和局部发展/不均衡发展的路径[36]。

3 研究方法

3.1 森林草原火灾风险评估模型

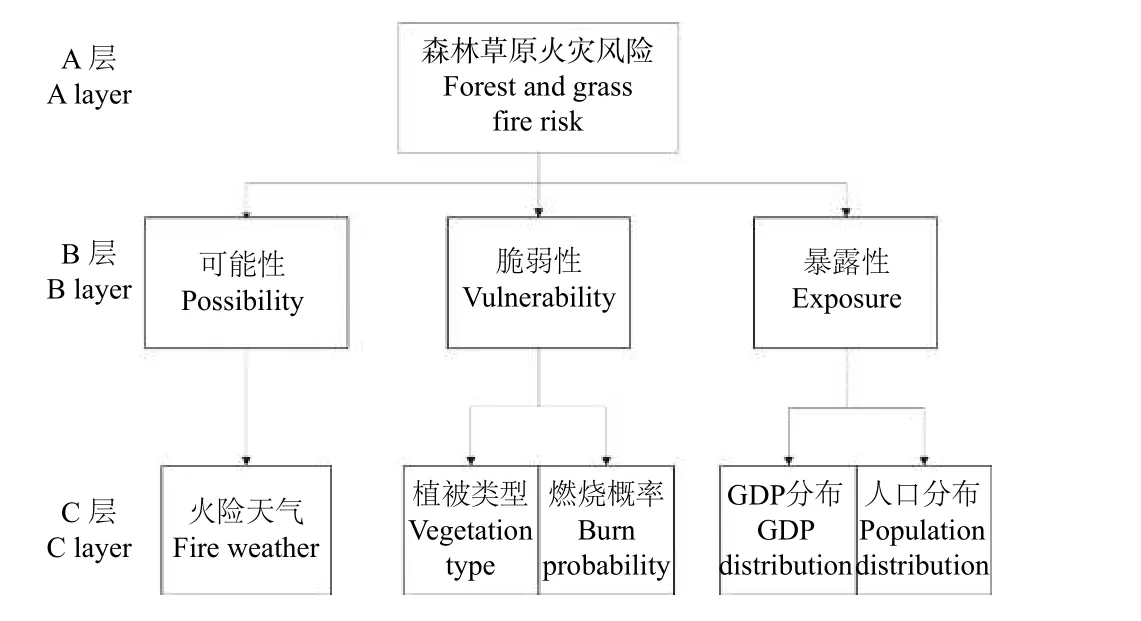

基于经典自然灾害风险模型构建森林草原火灾风险评估指标[37](图2)。森林草原火灾风险包括可能性、脆弱性和暴露性3个方面(公式1)。可能性是指区域内森林草原火发生的可能;暴露性表示受到森林草原火威胁的生命和财产,暴露性越高,表示灾害风险越大;脆弱性表示潜在森林草原火对区域内不同植被造成的损害,数值越高表示灾害损失越大。

图2 森林草原火灾风险评估指标Fig.2 Indexes of forest and grassrisk assessment

式中:H—森林草原火灾风险;P—发生可能性;V—承灾体脆弱性;E—暴露性。

火发生与火险天气指数密切相关,火天气指数越高,火发生可能性越大[38-39]。本研究采用MNI(修正Nesterov指数)表示植被的火发生可能[40]。脆弱性主要考虑植被类型(草地、灌木和山地森林)和过去(2001—2015年)的燃烧概率。暴露性主要考虑GDP和人口分布,密度越高,受森林草原火的影响越大。RCPs和SSPs情景虽然有所差别,但其表现的情景基本一致。因此,在计算森林草原火灾风险指标时,RCP2.6情景的可能性对应SSP1情景的暴露性,RCP4.5和RCP6.0情景的可能性对应SSP2情景的暴露性,RCP8.5情景对应SSP3的情景数据[36]。根据获取数据的起始时段,本研究采用1980、1990和2000年的平均值作为基准时段(1971—2000),未来时段选择2021—2050和2071—2099两个时段。可能性和暴露性的计算采用了不同的气候情景模式数据。脆弱性的计算无法获得未来相应的时段数据,考虑到研究区的植被类型和火动态在相当长的时期内不会发生显著变化。所以,在计算基准和未来时段都采用了2001—2015年的脆弱性数据。

3.2 风险评估指标权重的确定及一致性检验

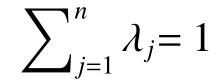

利用随机性指标(CR)对判断矩阵进行一致性检验:

式中:n为判断矩阵的阶数;λmax为判断矩阵的最大特征值;RI为随判断矩阵阶度而变的常数,当n值为1、2、3、4、5时,对应的RI值分别为0、0、0.58、0.91、1.12。

当CR< 0.1时,判断矩阵达到满意效果,否则需要重新调整指标的分值,直到具有满意的一致性为止。

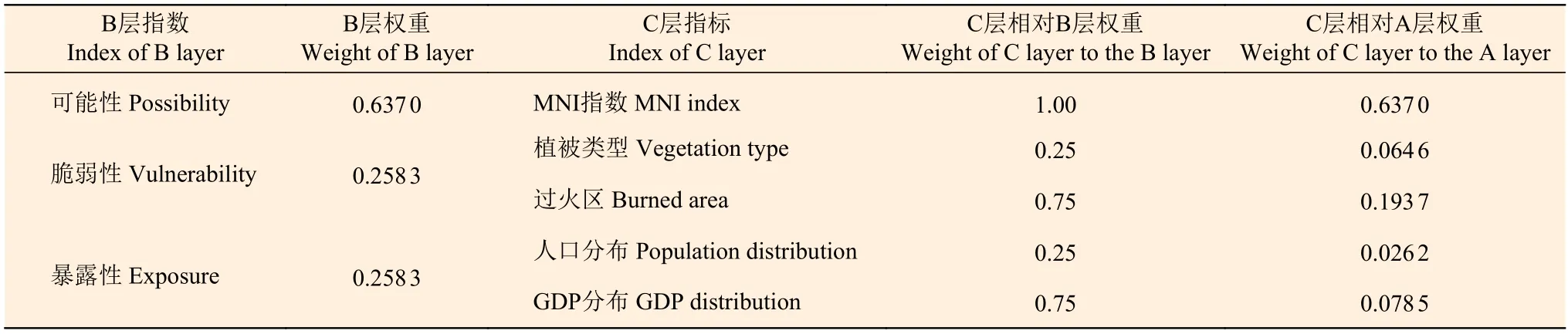

基于层次分析法确定各指标的权重(表1)。对C层各指标进行归一化处理(公式4),分别计算B层各指标和风险层(A层)。

表1 风险评估指标的权重Table 1 Weight of the indexes for risk assessment

式中:y为归一值;x为变量;xmax和xmin分别对应变量的最大值和最小值。

3.3 燃烧概率

根据研究区的火险期和植被分布,剔除MODISMCD64A1过火面积产品的假过火区。利用ArcGIS将处理后的每年过火区转为栅格数据,计算2001—2015年每个栅格的燃烧概率(过火次数/总年数)。

3.4 火天气指数

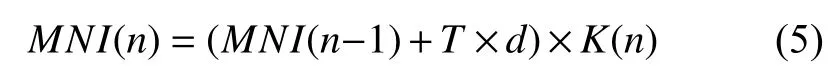

基于中午(12:00)的温度、露点温度和降水,计算研究区各格点每日MNI,其计算公式如下:

其中:MNI(n)—第n天的火险指数;MNI(n-1)—n-1天的火险指数;d—温度露点差(℃);T—中午的温度(℃);K—降水权重系数(表2)[25]。

气候模式输出的各情景数据虽然经过基准时段的初步校正,但降水数据仍存在大量的毛毛雨数据。因此,我们根据历史观测数据(2001—2015)进一步校正降水数据。首先根据历史观测数据中年均有效降水频度校正气候情景数据的降水天数,确定日降水阈值,低于阈值的降水量调整为0。然后,根据模拟的年降水量按比例系数调整日降水量。

未来气候情景的中午温度采用日最高温度减去2 ℃计算。露点温度根据日最低温度计算,计算公式采用历史(2001—2015年)观测数据中各月0 ℃以上的露点温度和日最低温度建立的关系式。

根据RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5气候情景数据计算的MNI分别计算各植被区在基准时段、2021—2050和2071—2099时段每个格点的火险指数,各植被区对应时段的平均值采用各区域内格点的算术平均值。

3.5 风险分级

森林草原火灾风险指数的分级采用自然间断法[41],该方法通过最小方差进行分类,各类别之间差异明显,而类内部差异不明显。火灾风险划分为很低、低、中、高和很高5个等级,2021—2050和2071—2099采用基准时段的分级标准。

4 结果分析

4.1 2001—2015年燃烧概率和脆弱性

2001—2015年区域平均燃烧概率为0.025。25.2%的植被区发生过火烧,其中过火1、2、3、4、5和6次区域分别占植被区的10.7%、8.0%、4.3%、1.7%、0.4%和0.1%。草地、灌木和森林的燃烧概率分别为0.030、0.018和0.002。草地和灌木的最大燃烧概率为0.4,而山地森林的最大燃烧概率为0.267。结果表明,在过去15年间,草地和灌木区域火发生较森林区域频繁,特别是同一区域的重复火烧现象。

研究区脆弱性很低、低、中、高和很高的区域分别占72.4%、18.6%、6.0%、2.2%和0.8%。草地火烧比较频繁,脆弱性高和很高的区域分别占草地总面积的3.6%和1.4%,集中在中东部及西部草地(图3)。西部灌木的脆弱性高或很高,其他区域脆弱性低。东部山地森林脆弱性低。

图3 森林草原火脆弱性Fig.3 Wildfires vulnerability in study area

4.2 未来时段的森林草原火可能性和暴露性

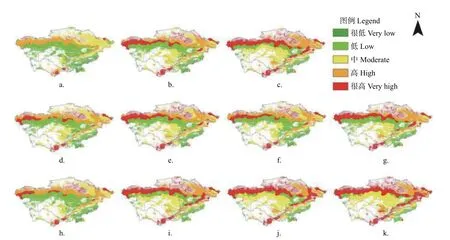

基准时段,森林草原火可能性很低和低的区域分别占4.1%和42.4%,主要分布在中部和南部灌木以及南部草地。可能性中等的区域占22.8%,主要包括中南部的灌木和中东部的草地。可能性高的区域主要为西部和中部的草地以及东部山地森林,占27.9%。可能性很高的区域占2.8%,包括南部灌木和草地、东北部的山地森林和中北部的草地(图4a)。

图4 不同时段和气候情景的森林草原火可能性Fig.4 Wildfires probability in different periods and climate scenarios

2021—2050年,可能性很低、低、中、高和很高的区域分别占2.3%、30.6%、21.4%、25.1%和20.6%。与基准时段相比分别增加-1.9%、-11.7%、-1.4%、-2.8%和17.7%。中部灌木的火烧可能性由低上升至中等,南部灌木可能性很高的区域进一步扩大;西部草地的火烧可能性由高上升至很高、中东部草地的火烧可能性上升至高。山地森林的可能性高或很高(图4b)。这种变化在RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5情景下表现明显,特别是RCP8.5情景下,可能性很高的区域占26.2%(图4g)。而在RCP2.6情景下,可能性很低、低和中的区域比基准情景有所降低,可能性高和很高的区域增加,但西部的火烧可能性很高的区域明显低于其他3种情景(图4d)。

2071—2099年,森林草原火可能性进一步增加。可能性很低、低、中、高和很高的区域所占比例分别为1.2%、20.5%、26.1%、22.7%和29.5%,分别比基准时段增加-2.9%、-21.8%、3.3%、-5.2%和26.6%。有51.4%的灌木区火烧可能性上升为中等;东部草地的火烧可能性高;火烧可能性很高的区域主要包括西部草地、南部灌木和东部山地森林(图4c)。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5情景下,可能性很高的区域分别占12.2%、30.5%、33.8%和37.2%,空间分布相近。RCP8.5情景下,火烧可能性很低的区域只占0.2%,仅分布在南部海拔较高的灌木区,可能性低的区域包括西部和中部的灌木区以及南部海拔较高的草地(图4k)。

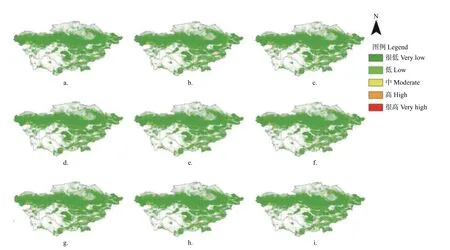

基准情景下,暴露性很低和低的区域分别占94%和5.3%;暴露性中等的区域占0.6%,在南部呈连续分布;暴露性高和很高的区域都是0.1%左右,主要分布在南部少量区域(图5a)。未来不同时段和不同情景下的暴露性等级与基准时段相比有所变化,暴露性中、高和很高区域变化不明显,且空间分布一致。

图5 不同情景和时段的暴露性Fig.5 Exposure in different periodsand scenarios

2021—2050年,暴露性很低、低、中和高的区域分别比基准时段增加0.3%、-0.3%、0.0%、0.0%和0.0%,很高等级暴露性区域比例仍不足0.1%(图5b)。在SSP1和SSP2情景下,很低等级暴露性区域比例分别比基准时段降低0.2%和0.3%;暴露性低、中和高的区域比基准时段有所增加。而在SSP3情景下,暴露性很低的区域较基准时段增加1.3%,而低、中、高和很高等级区域比例分别降低1.2%、0.1%、0%和0%。3种情景下,很高等级暴露性区域比例均不足0.1%。

2071—2099年,暴露性很低、低、中、高和很高区域分别比基准时段增加0.1%、-0.3%、0.1%、0%和0%。在SSP1情景下,暴露性很低的区域比基准时段降低0.2%,中、高和很高等级区域稍有增加。在SSP2情景下,暴露性很低的区域降低0.4%,其他等级的区域有所增加,暴露性很高的区域增加至0.1%。SSP3情景下,暴露性很低、低、中、高和很高的区域分别增加0.9%、-0.9%、0%、0%和0%。

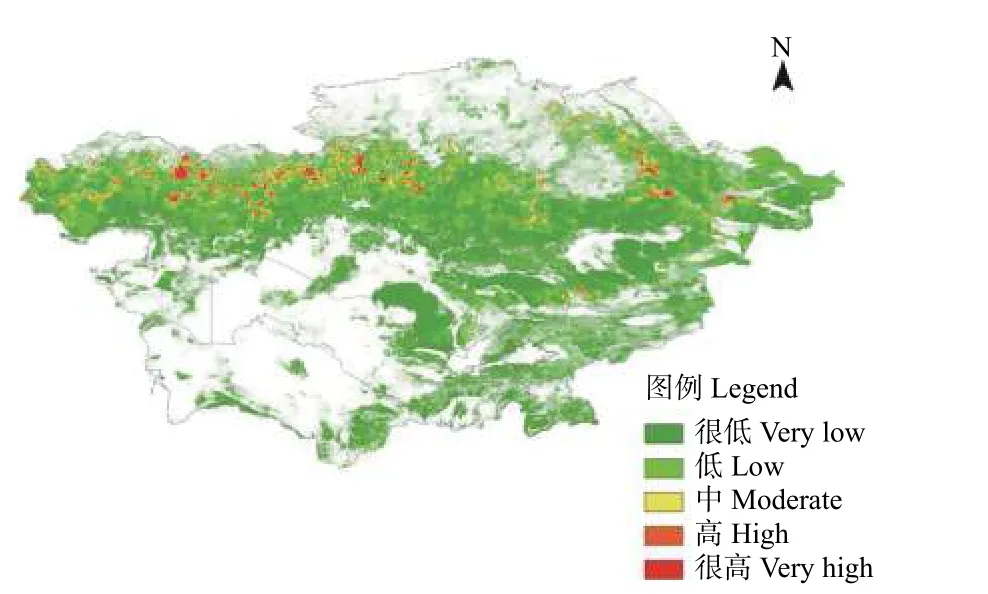

4.3 未来的森林草原火灾风险

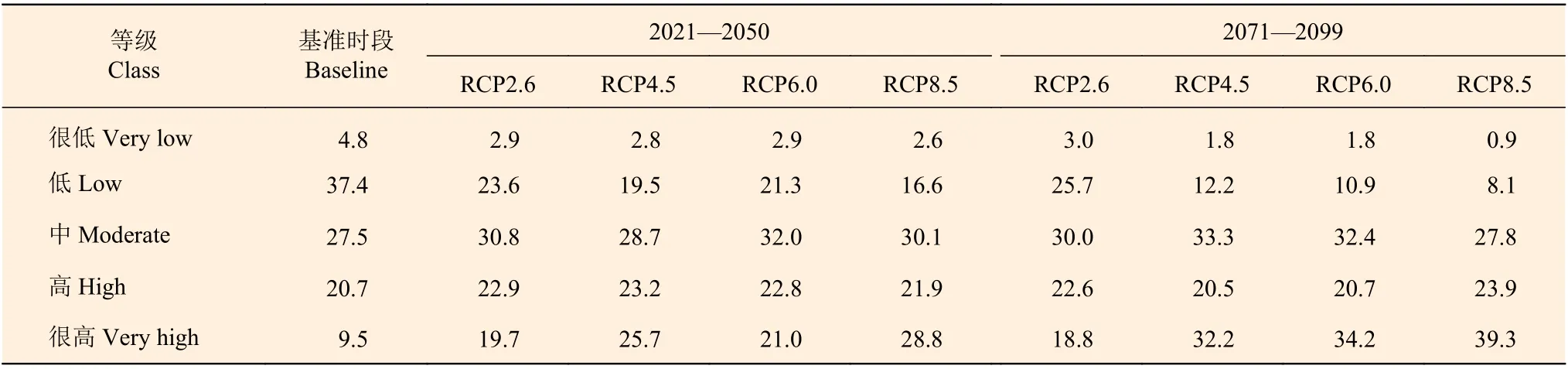

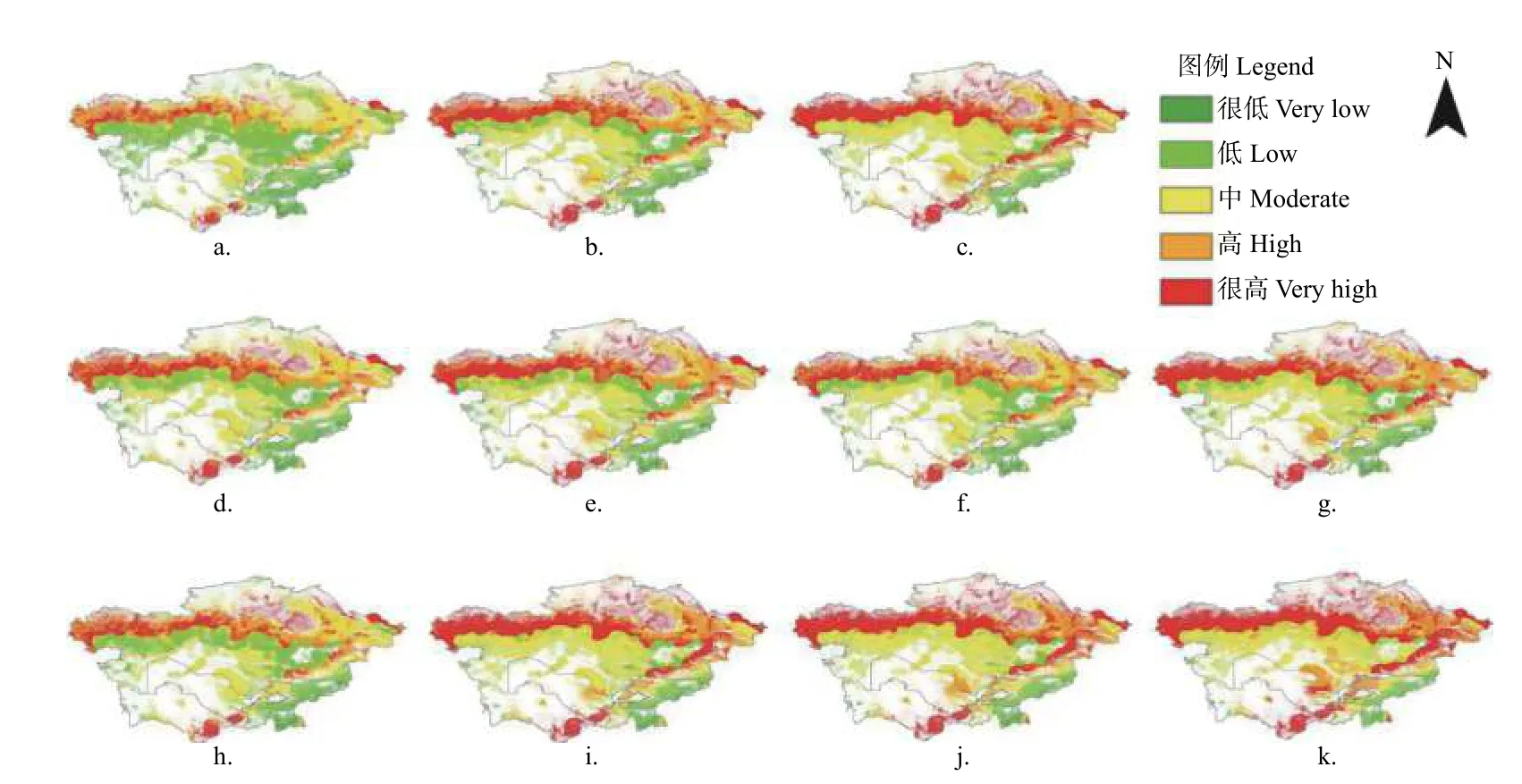

基准情景下,森林草原火灾风险很低、低和中的区域分别占4.8%、37.4%和27.5%(表3);风险等级高和很高的区域分别占20.7%和9.5%,这是森林草原火管理的重点区域,包括南部灌木、西北部草地和东部山地森林(图6a)。

表3 不同情景下5种等级森林草原火灾风险比例Table 3 The proportion of eachclass offorest and grass firerisk under different scenarios and periods %

2021—2050年,森林草原火灾风险有所增加。森林草原火灾风险很低、低、中、高和很高的区域分别占2.8%、19.9%、30.1%、23.3%和23.9%。与基准时段相比,风险很低和低的区域分别降低2%和17.4%;而风险中、高和很高的区域分别增加2.5%、2.6%和14.3%。中风险区包括中部灌木和中东部的少量草地。高和很高风险区集中在西部和北部草地、南部灌木和东部山地森林(图6b)。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5情景下,很低和低风险区比基准时段少,而中、高和很高风险区增加。4种情景下的风险等级空间分布相近,高和很高风险区都分布在西部和北部草地、南部灌木和东部山地森林。其中高风险区比基准时段分别增加2.2%、2.5%、2.1%和1.2%,很高风险区分别增加10.2%、16.1%、11.4%和19.2%。

图6 不同情景和时段的森林草原火灾风险Fig.6 Forest and grass firerisk in different periodsandscenarios.

2071—2099年,森林草原火灾风险等级高和很高的区域比例分别为21.2%和31.9%,比基准时段增加0.5%和22.3%,其空间分布与2021—2050时段相近。很低、低和中风险区分别为1.8%、12%和33.1%,分别比基准时段增加-3.0%、-25.4%和5.6%。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5情景下很低和低风险区比例降低,其中低风险区比例分别比基准时段降低11.7%、25.2%、26.5%和29.3%,变化明显。中风险区域比例较基准时段增加,但在RCP8.5情景下不明显(+0.3%),RCP 2.6、RCP4.5和RCP6.0情景下依次增加2.4%、5.7%和4.9%。高风险区域比例在RCP2.6和RCP8.5情景下增加,分别比基准时段增加1.8%和3.2%;而在RCP4.5情景下减少0.2%,在RCP6.0情景下无明显变化(0%)。4种情景下很高风险区比例增加明显,分别为18.8%、32.2%、34.2%和39.3%,比基准时段增加9.2%、22.6%、24.6%和29.7%。

5 讨论

由于研究区很多气象站缺乏历史降水数据,在国家/区域尺度上的火险天气也多采用模拟的气象数据[26]。本研究只有2001—2015年的历史气象观测数据和过火区数据,采用这一时段的数据对气候情景数据(降水)进行校正,可能会影响校正效果。但该区域处于相同的气候区,各气象站的降水特征类似,利用2001—2015年的降水数据进行校正不会影响结果的可靠性。基于情景数据利用MNI指数计算的结果表明,未来4种情景下区域火险指数均增加。虽然情景数据和计算方法有所不同,但已有的研究也反映了未来中亚5国火险指数将增加这一现象[24-26,42]。

在火险评估过程中,充分利用区域内与火有关的因素作为指标以提高评估结果的科学性和准确性[4-5]。本研究根据已有数据,基于自然灾害经典模型[37]和当前常用的火险评估方法构建综合火险评估体系[3,12-13],分别评估了研究区在未来气候情景下火灾发生可能性、暴露性和脆弱性。其结果可以为该区域开展适应气候变化的林火管理措施提供科学参考。

受数据限制,本研究中对于未来气候情景下的森林草原火灾风险评估主要考虑了火险天气和暴露性的变化,没有考虑未来植被的可能变化,这会对结果产生一定影响。考虑到未来该区域的气候和植被如果不发生重大变化,过火区空间格局也不会发生根本性改变。因此,森林草原火灾风险评估结果能反映未来气候变化背景下的森林草原火灾风险特征。未来森林草原火灾风险很高的区域将显著增加(> 9%),中亚地区的森林草原火管理形势更加严峻,需要各国政府继续加强森林和草原的火管理。研究区的森林草原火管理体系正处于发展阶段,而通过区域间或“一带一路”的国际合作,可以促进该区域学习他国成熟的森林草原火管理体系,提高森林草原火管理能力,更好地保护该区域的生物多样性资源[43-45]。

6 结论

2001—2015年中亚地区以灌木火和草地火为主,历史过火区主要分布在中西部草地和南部灌木区。与基准时段相比,2021—2050和2071—2099中亚地区野火风险普遍升高。在2021—2050和2071—2099年,高和很高风险的区域将分别比基准时段增加16.9%和22.9%。2071—2099年将有53.1%的区域为高或很高风险。在RCP2.6情景下,2071—2099年的高和很高风险区比例较2021—2050年降低,而在RCP4.5、RCP6.0和RCP8.5情景下,2071—2099年的高和很高风险区比例高于2021—2050时段。根据RCP4.5和RCP6.0气候情景数据计算的火险指数可能更符合中亚地区的未来发展情景。未来野火管理的重点区域主要包括西部和中北部草地、南部灌木和东部的山地森林。