长江中下游早熟棉产量构成及农艺性状研究

程慧煌,刘婷,沈家兴,罗海华,幸红,夏绍南*

(1江西省棉花研究所/国家棉花产业技术体系鄱阳湖综合试验站,九江 332105;2江西农业大学农学院/作物生理生态与遗传育种教育部重点实验室,南昌 330045)

早熟棉因其生育期较短,有利于避开虫、草害,大大减少水、肥、农药等资源的使用,同时可在油(麦)后棉种植模式中很好地解决茬口衔接等问题[1,2]。随着农业机械化、轻简化的推进,早熟棉机采将是未来棉花种植模式的趋势[3-5]。所以,大力开展早熟棉品种的选育,是促进棉花产业现代化的必由之路[6-8]。但是,不同早熟棉品种在产量构成和农艺性状上均存在较大差异[9-11]。有研究指出,株型是重要的农艺性状,与作物生产密切相关,协调的产量构成比例以及优良的农艺性状是发挥作物产量潜力的重要保障[12-15]。

自澳大利亚的Donald于1968年提出理想株型的概念以来[16],适合作物高产的株型特征及农艺性状特点在水稻[17,18]、小麦[19,20]、玉米[21,22]、棉花[23,24]等作物上均有报道。然而,传统的棉花株型及农艺性状已不适合轻简节本、提质增效的要求[25]。张卫民等[26]通过种植密度和高密化控栽培试验,发现密矮小群体株型结构更适合黄土高原棉区棉花再高产的群体结构和株型模式。陈民志等[27]对不同年代的新疆主栽棉花品种进行研究,发现高产株型由紧凑型向较松散型转变,且株高、果枝始节和始节高度等均有改变。但目前长江流域高产棉花株型应具备的基本特征,以及适合长江中下游棉区高产类型早熟棉品种的产量构成及农艺性状如何,鲜有报道。本文选择近3年参加江西省区域试验的早熟棉品种(系)为材料,通过对不同产量类型早熟棉品种(系)之间的产量特征、生育期特性、农艺性状、抗病特性等进行对比,旨在明确长江中下游早熟棉高产品种的产量构成及主要农艺性状,对模糊的选育指标进行数量化,为早熟棉品种的选育及理想株型构建提供参考,为早熟棉的高产栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点及供试材料

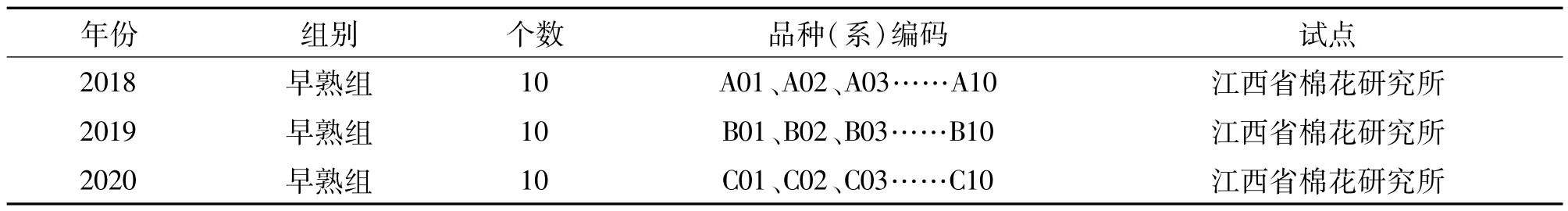

试验于2018—2020年在江西省棉花研究所科研基地(115°84′E,29°71′N)进行,供试土壤类型为沙壤土。供试品种为近3年(2018、2019、2020年)参加江西省棉花区域试验的早熟棉品种(系),且均经过(2017、2018、2019年)多点的筛选试验,具备一定的稳产性、适应性及代表性(表1)。

表1 2018—2020年江西省棉花品种区域试验品种(系)数Table 1 Statistics of varieties(lines)in regional trials of cotton varieties in Jiangxi Province from 2018 to 2020

1.2 试验设计

采用随机区组排列,重复3次,行长6.67 m,平均行距75 cm,4行区,小区面积20 m2,株距16 cm,密度8.25万株/hm2。3年均采用条沟点播方式直播,2018年播种日期为5月24日,2019年为5月20日,2020年为5月18日,播后喷施除草剂。为确保密度,在直播后25 d左右进行定(补)苗,7月底至8月初打顶,全生育期不整枝。水分管理及病虫草害防治均按当地的高产栽培方式进行。

1.3 测定内容及方法

(1)生育期。分别记载各小区出苗期、开花期、吐絮期(各期达到50%的日期)和生育期(从出苗期到吐絮期的天数)。取各重复的平均值。

(2)产量及产量构成。9月20日每个小区选取长势基本一致的10株棉株调查其单株成铃个数;吐絮盛期各小区随机采摘中上部正常吐絮(无僵瓣花)的棉铃50个,晒干后于室内考种,分别计算单铃重、衣分及子指。籽棉产量为每个小区籽棉的实收重量,并折算成公顷皮棉产量。

皮棉产量(kg/hm2)=籽棉产量(kg/hm2)×衣分(%)

(3)农艺性状。棉花现蕾后调查始果枝节位,生育后期调查果枝数、株高。

(4)外形特征。在生育中后期对棉花茎秆、枝叶、铃型等特征进行观察记载。

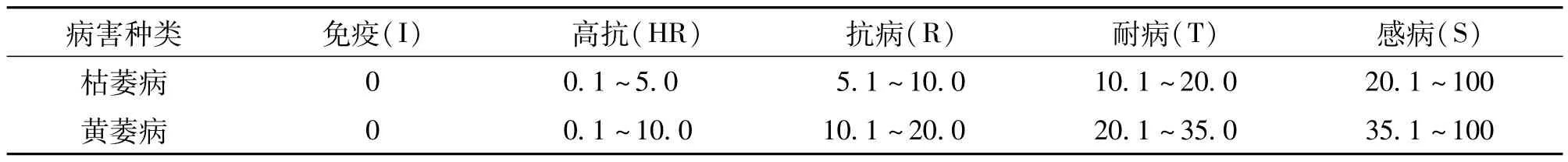

(5)抗病性鉴定。枯萎病鉴定采用室内营养钵育苗期鉴定法与田间鉴定相结合[28],黄萎病采用人工病圃成株期鉴定法[28]。采用5级法病情分级标准对病情进行调查。

病情指数和相对病情指数的计算公式如下:

发病株率=发病株/调查株数×100%

病情指数=Σ(各级病株数×相应病级)/(调查总株数×最高级数)×100%

相对病情指数=(参试品种的病情指数×50)/感病对照的病情指数

根据相对病情指数的大小,按表2进行抗病等级划分。

表2 棉花品种枯萎病、黄萎病抗病等级Table 2 The classification of disease resistance grade of the cotton varieties

1.4 数据分析

试验数据采用Microsoft Excel 2010、SPSS 25进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 早熟棉品种(系)产量、产量构成及分类

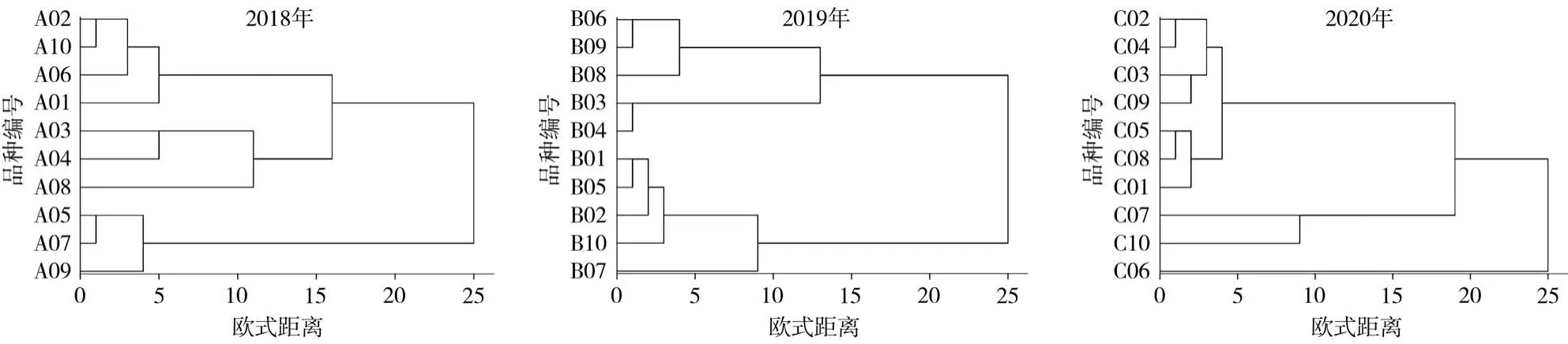

分别以2018、2019、2020年早熟棉品种(系)的皮棉产量为变量,采用欧式距离法对各年的品种(系)进行系统聚类分析(图1)。其中,取阈值T=14时可以将2018年的10个参试品种分为三类:高产类(A03、A04、A08)、中产类(A01、A02、A06、A10)、低产类(A05、A07、A09);取阈值T=10时可以将2019年的10个参试品种分为三类:高产类(B06、B08、B09)、中产类(B03、B04)、低产类(B01、B02、B05、B07、B10);取阈值T=15时可以将2020年的10个参试品种分为三类:高产类(C06)、中产类(C01、C02、C03、C04、C05、C08、C09)、低产类(C07、C10)。

图1 2018—2020年早熟棉品种聚类图Fig.1 The cluster diagram of lint yield of early maturing cottons from 2018 to 2020

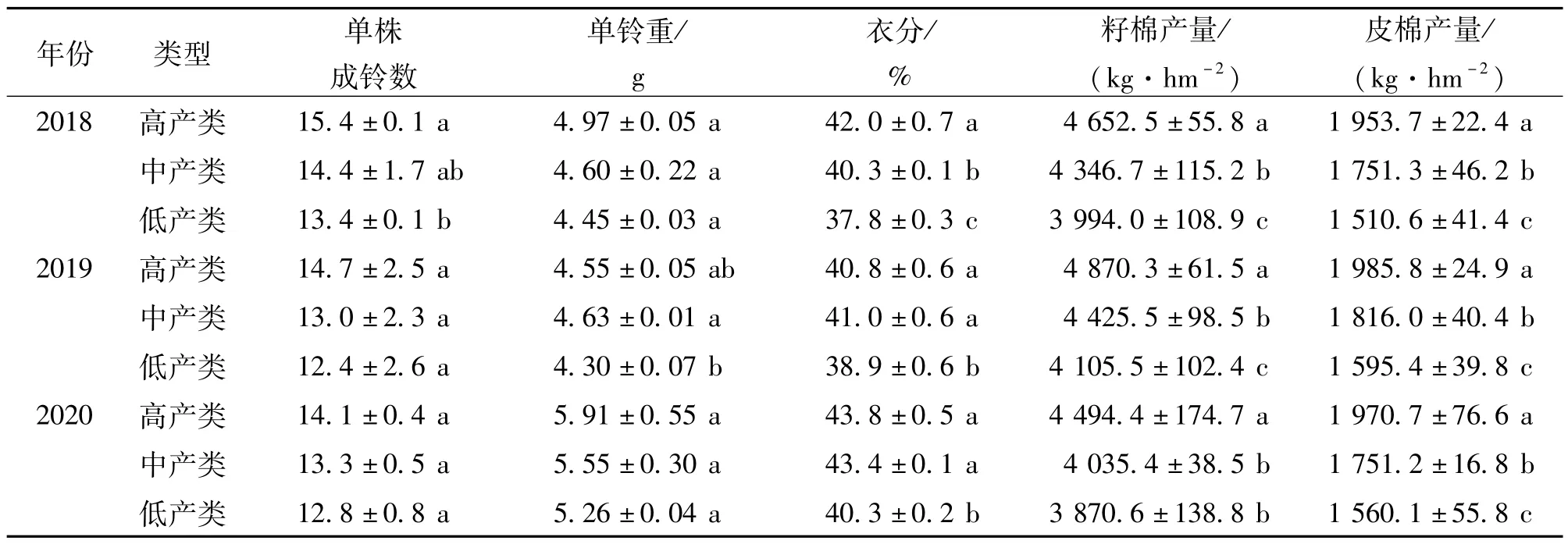

如表3所示,在产量上,2018—2020年各类型早熟棉品种(系)籽棉产量和皮棉产量均存在显著差异(P<0.05),且高产类均显著高于中、低产类,说明聚类分析将不同产量水平的品种归纳在了一起。在产量构成方面,高、中产类早熟棉品种(系)的衣分均显著高于低产类,其中,2018、2020年高产类衣分最高,平均分别为42.0%、43.8%,中产类次之,低产类最低。2019、2020年各产量类型早熟棉品种(系)在单株成铃上无显著差异,2018年高产类单株成铃显著大于低产类,而与中产类无显著差异。2018、2020年各产量类型早熟棉品种(系)的铃重均无显著差异,2019年中产类铃重显著高于低产类型,而与高产类型无显著差异。可见,无论在产量上还是产量构成因素上,不同产量类型早熟棉品种(系)整体表现为:高产类>中产类>低产类。

表3 不同产量类型早熟棉品种(系)产量与产量构成因素比较Table 3 The yield and yield components of early maturing cotton varieties(lines)with different yield types

2.2 早熟棉品种(系)的生育期、霜前花率等农艺性状特征

由表4可知,生育期最长的是2020年高产类型早熟棉,平均为103.0 d(2020年开花期雨水多,生育期较往年普遍增加5~7 d),最短的是2018年的高产类型,平均90.3 d。2018、2020年各产量类型早熟棉霜前花率无显著差异,2019年高产类型与中产类型霜前花率无显著性差异,但均显著高于低产类型。2018—2020年各产量类型早熟棉子指间无显著差异,且均在10 g左右。2018—2020年各产量类型早熟棉品种(系)的始果枝节位均在5~7节之间,且均无显著性差异。2018、2019年各产量类型早熟棉的果枝数均无显著性差异,2020年高产类早熟棉果枝数平均为12.4个,显著高于低产类,但与中产类果枝数无显著差异。就株高而言,2018年中产类型株高最高,2019、2020年高产类型株高最高,而低产类型株高在3年中均较低,且高产类早熟棉株高均在110 cm以上。综上,高产类早熟棉生育期为90~100 d,霜前花率96%以上,子指在10 g左右,始果枝节位为5~7节,果枝数为12~15个,株高为110~120 cm。

表4 不同产量类型早熟棉品种(系)生育期、霜前花率等农艺性状Table 4 The different agronomic characters of early maturing cotton varieties(lines)with different yield types

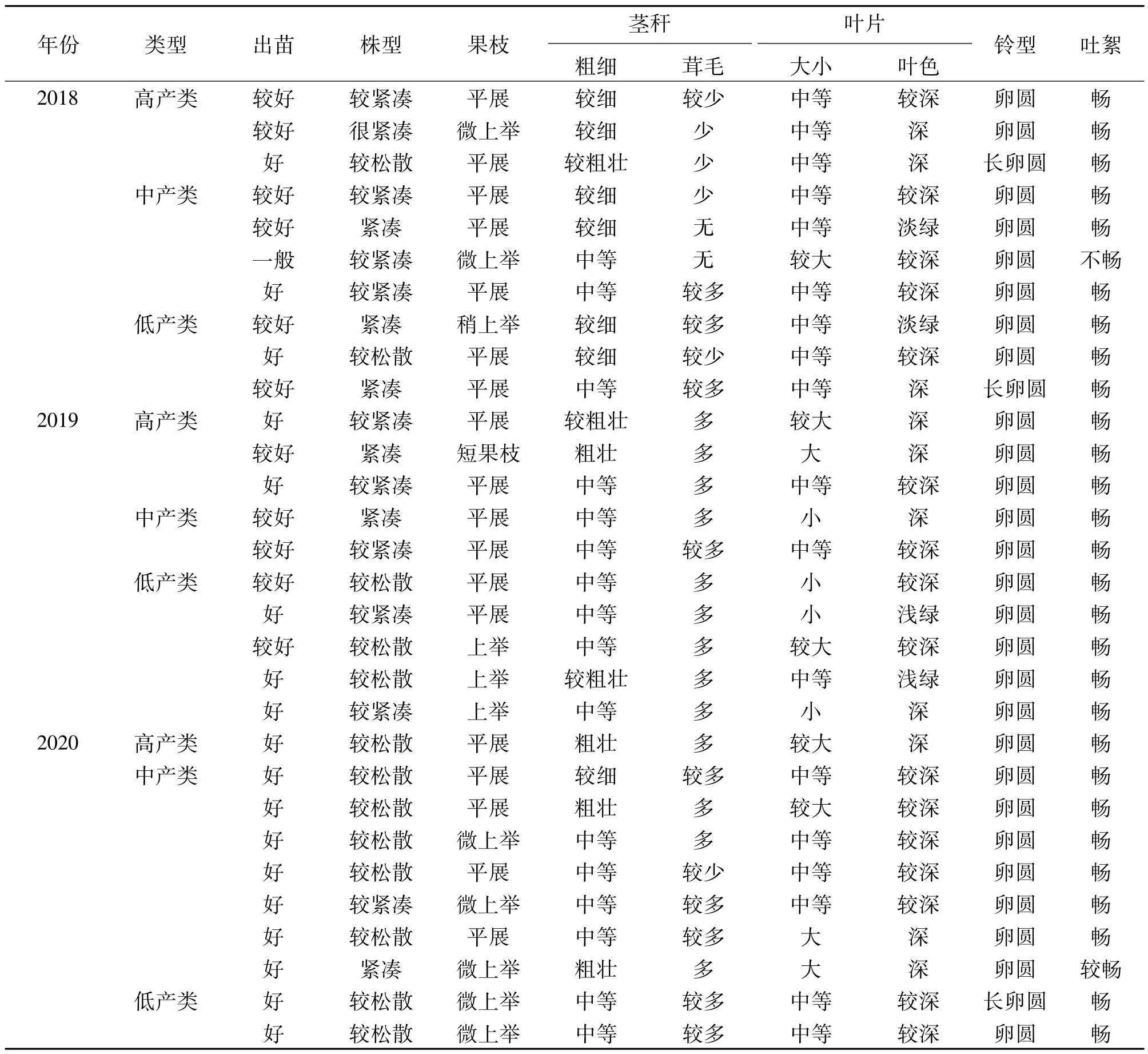

2.3 早熟棉品种(系)的出苗情况及外形特征

如表5所示,不同产量类型早熟棉之间的出苗情况基本都在较好以上。在外形特征方面,2018、2020年的株形多为较紧凑;2019、2020年果枝多为平展和微上举;不同产量类型间的茎秆有粗有细,2018年多表现为较细,2019、2020年多表现为中等粗壮;2018年高产类型叶片为中等大小,叶色比较深;在这3年间,铃型基本为卵圆形且吐絮畅。可以看出,在各年参试的早熟棉品种(系)中,出苗情况及外形特征与早熟棉产量类型的划分界限无明显相关。

表5 不同产量类型早熟棉品种(系)出苗情况及外形特征Table 5 Emergence and morphological characteristics of early maturing cotton varieties(lines)with different yield types

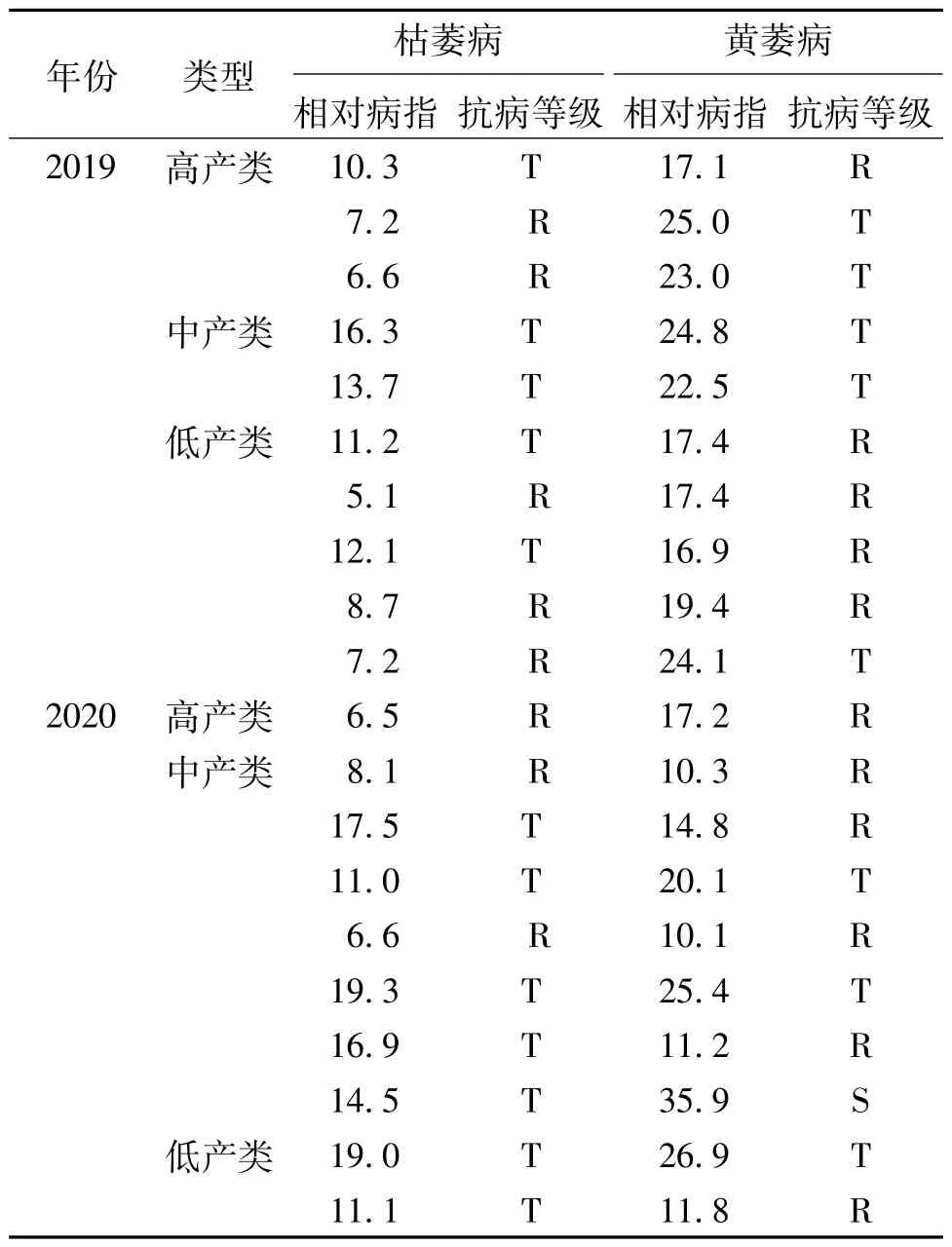

2.4 早熟棉品种(系)的抗病特性

如表6所示,在抗枯萎病方面,2018—2020年各参试品种(系)均表现为耐病或抗病(无其它抗级),其中抗枯萎病品种(系)分别占当年参试品种总数的20%、50%和30%,2018、2019年抗枯萎病品种(系)主要分布于高产类和低产类中,2020年抗枯萎病品种(系)主要分布于高产类和中产类。在抗黄萎病方面,2018年全表现为耐病;2019年50%表现为抗病,主要分布于高、低产类中;2020年抗、耐、感病品种分别占参试品种总数的60%、30%、10%。从总体看,随年份的推移,早熟棉品种在抗枯萎病方面无明显变化,而在抗黄萎病方面,抗病品种数量有所增加的同时,感病品种也增多。

表6 不同产量类型早熟棉品种(系)抗病特性Table 6 Disease resistance characteristics of early maturing cotton varieties(lines)with different yield types

续表6

3 讨论

单位面积铃数由单株成铃及密度组成,在新疆独特的地理环境及温光资源条件下,超高产早熟棉种植密度在20万~26万株/hm2,单株成铃7.5~9个[29];黄河流域棉区多数棉田种植密度在7.5万~9万株/hm2[30],适合山西黄土高原棉区再高产的种植密度为10.5万株/hm2,单株成铃在11个左右[26]。本研究3年间均采用本地普遍使用的8.25万株/hm2的种植密度,种植密度较低,但单株成铃较高,高产类早熟棉单株成铃在12~17个之间。董合忠等[25]认为,长江流域棉区种植密度应在9万~12万株/hm2,但在生产实际中,密度在8.25万株/hm2时皮棉产量与单株成铃(单位面积铃数)呈现出负相关性但不显著[10],所以能否在8.25万株/hm2的基础上,通过适当提高密度来提高单位面积铃数,从而达到增产的目的,需进一步研究。

西北内陆棉区籽棉产量达到10 000 kg/hm2以上的超高产水平时,单铃重在5.5~6.5 g之间[29,31],在长江中下游地区较难实现。本研究认为要达到相对高产,在平衡其它产量构成因素的基础上,最佳单铃重应为4.5~5.5 g之间。

衣分高的品种在皮棉产量上有较大优势,但衣分与子指呈负相关,如果单纯追求高衣分往往会导致种子过小,影响出苗率,从而导致减产,因此要把子指和衣分综合考虑[32]。从生产实际来看,要到达高产水平,适合长江中下游早熟棉品种的衣分应不低于40%,子指为10~11 g,这与赵世春等[32]观点相同。

董建军等[30]认为,黄河流域要实现轻简化,宜采用科学化控、机械打顶或化学封顶免整枝技术,株高控制在90~110 cm。白岩等[33]认为以新疆为代表的西北内陆棉区,从高效、轻简化来看,在适当降低密度的前提下,株高应由70 cm以下提高到75 cm左右,果枝数为8~11个。董合忠等[25]认为,长江流域实行两熟制的棉区,宜建立“直密矮株型”群体结构,通过化学调控,最终株高控制在80~90 cm。本研究认为,长江流域棉区土壤肥力中上且雨水充足,100 cm以下的理想株高对化控要求较高,所以应相对增加株高到110~120 cm之间。适量增加株高能适量增加棉株间通透性和纵向空间利用效率,对中下部棉铃的生长发育有积极作用[34]。

长江流域棉区多为油、麦后棉等两熟制种植模式,短生育期更适合缓解油(麦)棉连作的茬口衔接问题,所以早熟棉新品种的生育期应在110 d以内[32],且为满足机械化采收要求,第一果枝高度宜在20 cm以上,株型为紧凑的短果枝,吐絮集中且抗病、抗倒[35,36]。本研究经过3年的调查发现,早熟棉生育期控制在100 d以内均较为容易实现,但霜前花率应在96%以上。本研究还发现,外形特征与早熟棉产量无明显相关性,这可能是由于分析的品种数量有限。但为满足机械化生产的需求,笔者认为高产类早熟棉应基本具备株型比较紧凑,茎秆较粗壮,叶片大小中等,铃型卵圆,吐絮畅且集中的特点;在抗枯、黄萎病方面,早熟棉品种对枯萎病和黄萎病的抗病性至少达到耐病水平,并应尽快达到抗病水平[32]。

4 结论

适宜长江中下游早熟棉高产的产量构成及主要农艺性状为:单株成铃12~17个,铃重4.5~5.5 g,衣分40%以上,株高110~120 cm,果枝数12~15个;高产类早熟棉产量与外形特征无明显相关性,但为满足轻简、高效生产需求,高产类早熟棉应具备株型比较紧凑,茎秆较粗壮,叶片大小中等,铃型卵圆,吐絮畅且集中等特点;在抗性方面,高产早熟棉抗病等级应为耐病以上且具有较强的抗倒性。研究结果为长江中下游高产早熟棉品种的理想株型育种与栽培提供了理论参考,但作物高产株型特征十分复杂,生态区域性较明显[37,38],因此普适性有待进一步的验证。