空间、媒介与构建

——卡尔·安德烈作品的知觉分析

阳露 Yang Lu

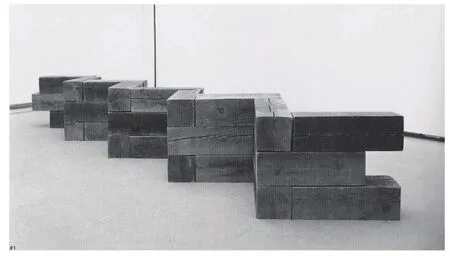

1卡尔·安德烈凸角堡(Redan)27个木块每个30.5cm×30.5cm×91.9cm1964多伦多孔塔里奥美术馆收藏图片来源:詹姆斯·迈耶,《极简主义》 [M],伦敦:费顿出版社,2010年,第94页。

卡尔·安德烈(Carl Andre)被认为是极少主义代的表艺术家。他的艺术作品涉及了不同材料,这些材料大多是已经通过机械加工的工业原料,包括防火砖、雪松块、铝板、木料等。他几乎不对其进行改造,每个单元材料之间也没有粘合剂,只是依靠各自的重力被摆放或堆砌在一起。他对原始工业材料的直接使用被认为是一种对“物”本身的还原,具有一种直译性,即“你所看见的就是一切”。的确,当面对一堆工业原料的时候,我们首先会意识到它是什么,由于这种原材料的直译性过于突出,“它是什么”占据了我们的头脑,让我们忘记我们能去感受到什么/知觉到什么。正因此,以为看到的东西很少,于是我们开始说得更多。

不可否认的是,极少主义艺术的确是从现代主义艺术的矛盾当中孕育出来的。当绘画开始要求自律,并按照格林伯格的理论日益追求平面性、媒介性的时候,物质与精神之间的矛盾不断激发,现代主义者不管是维护哪一端,另一端都始终如影随形。罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)用“格子”1来统观这一时期的艺术。格子通过它那平面的、反叙事、反自然的结构特点压平透视所营造出的虚拟三维空间,同时也排除了现实。但是作为一种结构,它始终允许精神的虚幻空间存在,这是因为我们以为消除了阿尔贝蒂的“窗”就可以回归平面,其实不然,因为纯粹的空间就像航海中遇见的茫茫大雾一般,目之所及犹如平面。但是我们知道,船可以冲破这个虚幻的“平面”继续前行,就算不知会驶向何方。

当人们厌倦了去维护平面绘画的物质性与那个虚幻空间之间的纠缠时,极少主义艺术家们站了出来,用一个实在的立方体去占据一个实在的三维空间以摆脱那个来自平面的虚幻空间,从而摆脱了雕塑的再现任务。观看极少主义作品——那些从格子走来的几何形,朴素,乏味,却恰恰像抽象艺术恢复了绘画的视觉性那般恢复了雕塑的触觉性,同样也回到了媒介本身。这也正好是安德烈被认为是体现了极少主义本质的艺术家的原因,他以直接使用原材料的方式将雕塑还原到媒介本身,再也不需要任何联想,它们就是真实本身。这种直译性让作品在观众面前一览无余,甚至令他们有点无所适从。而这种费解恰巧就是因为过于简化,而完全不同于以往的观看方式,于是人们停止了传统的观看,开始更多地思考,这种思考是伴随着观者全身心的体验而产生的。迈克尔·弗雷德也发现了这个体验过程,并提出了“剧场性”对极少主义作品加以批判。但随后这种“剧场性”很快就被融入了极少主义的本质当中。批评家们开始去关注本体和客体之间的动态关系,于是极少主义批评进入梅洛·庞蒂的知觉现象学为主导的阶段。紧接其后的是罗莎琳·克劳斯的扩大领域的雕塑……最后我们发现,当我们再次面对极少主义作品时,我们已经忘记了极少主义作品本身了,我们能够注意到的只是那个“场”和我们的认知而已。 极少主义作品开始变得不那么“极少”了,批评家们将深刻的思想倾注在这些视觉简陋的作品身上,大量的文本与纯粹的作品本身形成一个巨大的反差,极少主义运动也在这样的批评与自我批评中迅速解构,这种解构本身也伴随着后现代艺术的出现。但是,正如朱橙在他的博士论文《物性、知觉与结构》中提出的那样:“为什么要看的越少,反而要说的越多呢?艺术与语言永远处于此消彼长的态势吗?”2

回到安德烈,尽管他的作品看上去非常相似,只是原材料的简单堆砌或平放,但实际上我们能够看到的并不比想象的少,这些朴素的细节仍会给人以知觉体验。正如卡尔·安德烈自己所说:“我的作品从来不是一个什么思想或概念……希望观众放慢脚步,专注于细微的差异,并对这些差异进行反思。”3阿恩海姆在《艺术与视知觉》的前言中,开篇便写到:“艺术似乎正面临着一种危险,那就是被大量空泛的理论探讨所淹没。”4或许回到作品本身,从我们的视知觉出发才会发现一些我们曾经惯于使用后来却遗忘了的东西。因此,本文尝试从知觉心理学角度出发,探讨卡尔·安德烈的极少主义作品中的结构与审美特点,以发现看似相同作品间的“细微差别”。

一、《最后的梯子》——负空间

1957年,刚结束兵役的安德烈搬到了纽约,结识了荷利斯·法朗普顿(Hollis Frampton)和弗兰克·斯特拉(Frank Stella),斯特拉和安德烈曾是在菲利普斯学院的同班同学,三人是非常亲密的朋友。1958年到1960年,安德烈都与斯特拉共用一个工作室。安德烈称斯特拉为“构成主义者”(constructivist),因为在安德烈看来,斯特拉那些规整的竖条纹黑色绘画系列就是“完全相同,但又彼此分离的个体的组合”。这个思想实际上也贯穿了安德烈的所有作品。

1959年,安德烈创作了一些被荷利斯·法朗普顿称为“负雕塑”(negative sculpture)的作品,这几乎是可以追溯到的安德烈的最早期作品,其中的两件名为《阶梯》的雕塑往往被看作是安德烈的早期代表作。这个系列的雕塑是用在纽约建筑工地上发现的木材制成的。那件被称为《最后的梯子》(Last Ladder)的原材料,是由弗兰克·斯特拉和法朗普顿发现的,并带回了斯特拉的西百老汇工作室,在那里,安德烈完成了这个系列雕塑的创作。5在这张照片的背景中还放着斯特拉著名的条纹画。

在《最后的梯子》这件作品中,安德烈用非常锐利的雕凿方式在这根2.14米长的木条上用等距的方式凿了5个同等大小的矩形,5个矩形在木材的正中间整齐地排列成一条直线,它们的各个边分别与所处那个面的木材的四边相平行,使整件作品呈规则的轴对称。当我们注视整件作品的时候,我们对于它的知觉也就开始了。这是一件木质雕塑,我们飞快地闪过这个念头,由于对于木质雕塑的惯常经验,我们并没有觉得木头有什么惊人的地方。我们更加注视的是那些存在在木材上被凿空的矩形。每个矩形尽管相互隔离,但其内部的弧度彼此连接起来,此起彼伏。但是由于挖得很深,所以遥遥望去,首先看到5个凿空的矩形。它们的边框是如此规整,让人难以忽略,并且,内部有弧度的底部也连成了一个连续的波浪带。由于这种简单的几何排列让我们的大脑不用再费更多的力气去找寻规律,于是我们总是能优先注意到它们,也因为“更加容易思考”而给我们带来均衡的舒适感。这样的平衡感绝非受其中的一个矩形凿空引起,而是存在于这个木条上的所有凿空矩形与这根木条本身一起完成的。缺一不可——没有5个矩形,那这根木材也就只是一根普通的木材而已;没有木材,皮之不存毛将焉附。因此,是各元素之间形成的整体结构所形成的秩序给我们带来了简洁轻松的体验。

但是,我们为什么会轻易注视到这5个实际上是“空”的矩形?从格式塔心理学看来,凿空的矩形与剩下的木条之间仍然是传统的图形与背景的关系。图底关系的研究始于丹麦的心理学家鲁宾(Edgar John Rubin),他通过研究发现,在人的知觉中有一种倾向,即把被观察到的事物中的一部分作为一个统一的对象突出出来成为图形,而其余部分则推到它的后面成为底子即背景。6所以从根本上来说,图底关系与深度息息相关,正是因为两者不在同一空间深度,才会有事物凸显出来,由我们具有选择性的知觉所捕捉。在《最后的梯子》中,尽管矩形并没有凸出来而是凹陷进去,但是它实际在与它们所在的那个木材的面(后文称之为正面)并不处于一个平面上了,它实际是在以正面为坐标原点的“负空间”里“凸”出来的。这种“凹进去”的雕塑并不是安德烈的独特创造。1910年后,阿契本科 (Alexander Archipenko)以及后来的亨利·摩尔(Henry Moore)都把凹进的轮廓线和立方块运用到雕塑领域,以便和传统凸起的风格相对峙。7不再是传统雕塑中被排挤的那部分,而是“以一种积极的方式入侵雕塑本身,从而获得了凹进部分应有的外部表面。”8于是,负空间也获得属于自己的空间,与雕塑实体互相挤压。在安德烈的这件作品中,更像是5个相同的有一面为弧度的“汽浆”立方体嵌进了这跟木条本身,将原属于木条的一部分排挤、占据。

实际上这与斯特拉的条纹画无不相关。斯特拉的《六英里的基底》,同样地,与画面边框平行的若干线条以等距的方式向中心扩散而去,与另一边扩散而来的平行线相遇而形成画面的中心,这种有着均匀秩序的画面结构被弗雷德称为“推理型结构”,以强调画面基底的媒介性来强调绘画本身的特点。同样,安德烈则以秩序让负空间赢得了观看者的注意,像画框那样将一个真实的“空间”框起来并凸显,从而强调了属于雕塑本质的三维性。

二、忽略与唤起

如果说《最后的阶梯》像斯特拉的条纹画复制若干个绘画的“基底”那样复制若干个雕塑的空间,那么安德烈进一步实施他的“构成主义”的目标,他开始将作品变成真正“彼此分离的个体的组合”。

1966年安德烈在蒂博尔德纳吉画廊(Tibor de Nagy Gallery)做过一次很有影响力的展览,展览作品包括8件用防火砖创作的雕塑,名为《同等物I-VIII》(Equivalent I-VIII)。每件作品都由120块耐火砖组成两块砖、高各种边长不同的长方体,形式如此简约和质朴,以至于我们无需再去寻找其中的秩序,砖头们已经整齐地摆放在我们面前,我们一眼就看到了那是一堆砖。它们相互之间尽管没有粘连,但我们却意识到这是一个整体,并且可以通过现场记数得知这里有120块耐火砖。但是仔细想来,我们真的看到了所有的耐火砖吗?显然并没有,我们看到的只是上层和底下外面那一圈砖而已。那120块砖的结果是我们根据顶上那层砖推测的出来的,是我们“认识到”而非“看到”的东西。就算是普通物体,其外部与内部也是互为暗示、相互统一的,这种统一性使知觉超出了物体投射到视网膜上的形象,使人的意识不再局限于物体的表面。9这种意识来自于我们曾经的记忆。比如看到水瓶,我们同时明白它不是实心的而是中空的,那是因为曾经我们打开过,看到了里面的样子。于是以往的知觉经验会帮助我们去“看到”实物完整真实的样子。于是面对这两层砖块的时候,我们也像看到了和顶上一层结构相同的被挡住的那些位于底层的砖块。但是观看者们会发现,当他们迅速地认出这是砖,并稍稍推测有120块之后,似乎再也没有什么事情可以做了。简洁的确会给我们大脑以舒适的感受,因为不需费力气。但是当简洁达到极致的时候,刺激减弱,知觉的组织能力就可以完全自行判断,10于是大脑就会觉得无聊,甚至会忽视它。这种忽视来自于我们的厌腻情绪。要知道,大脑寻找秩序的根本原因是为了认知与生存,“它们并不是仅为认识而存在的认知工具,而是为生存而存在的认识工具,从一开始,它们的目标就对准了或集中于周围环境中那些可以使生活变得更加美好和那些妨碍其生存活动顺利进行的方面。”11因此除了秩序带给我们的舒适感,我们的视觉往往还是会选择环境中时时变化的东西。某些研究厌腻现象和适应现象的心理学家指出,当某种特定的刺激一次又一次出现时,动物,甚至是那些很低级的动物都会停止它们的反应。12这种现象恰好在安德烈的作品中体现出来——砖本身就没有什么故事可言,还以相同的秩序重复了120次,无聊在情理之中。

安德烈显然对于我们的知觉模式是了然于胸的。他的“方块系列”作品在“被人忽略”这点上做得更好。这些作品都由1厘米厚、约30厘米(12英寸)宽的各种材料方块组成,方块们靠自身重量置于地面,或组成一个更大的正方形,或沿墙角成锯齿形排列,要不是安德烈以简单的秩序摆放它们以重新抓住我们的眼球,我们恐怕要以为这只是个空白展厅。“144个方块”系列是其中的代表作品,它们都由144块12英寸的方块组成一个每边有12个方块的大正方形。之所以将它描述成为正方形,是因为方块薄如瓷砖,当它们被平铺在地上时,就形成了一个紧贴地面的平面,因此这些雕塑并非像传统雕塑那样拥有一个有高度的坚实体积,它更多的是向平面展开。安德烈让人们在旁边观看,在上面行走或是绕开。这些方块之间依然没有粘合剂,和砖头一样,只是简单地并排放在地板上,当观众有意无意间踩上去的时候,脚下的方块会发出声响。因此在短暂的忽略之后,观众总会注意到这些脚底下的方块。在该系列第一次的展出中,包括144个铝块、144个钢合金块和144个锌块。在视觉上,不同材质的方块们或许是朴素的,但是当观众被允许踏入原本属于艺术品的空间时,之前被忽略的所有关于元素和材质上的差异由这种全身心的体验强行唤醒。

这一唤醒过程正是通过形式本身的最简约化来达到的。另一位极少主义艺术家罗伯特·莫里斯(英)也注意到纯粹的形式所带来的整体感受,他曾在《雕塑札记1》中写到:“没有一件东西只有一种特征。一个简单的纯粹的感觉不可能被精确地传达,因为不管在怎样的情况下,一个人都会同时感受到许多特征:如果有色彩,空间也随之而来;如果是一个平面,材质也随之而来……但是,实在的形式就存在这么一种可能,如果这些形式并不否认大量相关联的感觉——色彩与材质,面积与体积等,也不呈现这些以塑性为目的的相关联的部分。它们就是创造强烈格式塔感觉的简单形式。这些所有的部分都相互关联在一起。”13莫里斯的格式塔强调的是整体的力量。他认为雕塑需要一个统一的形式(unitary forms)才会有这种来自整体的力量,但只有最简单的形式才会形成完美的格式塔。14莫里斯创作的既不是物也不是纪念碑15,他所指的格式塔是人与整个作品在时间轴上融合在一起的不断变化的体验过程。并且他认为这种格式塔一旦形成,所有的信息都会耗尽(除非是从一个格式塔到另一个格式塔,并且在形成之后,就再也不会被拆分为单独的个体)。16

的确,简单而重复的形式让互相独立的个体更趋向于成为一个整体,但与莫里斯不同的是,安德烈要将人们的注意力拉回到媒介本身的特质上。安德烈想要证明的是当形式达到最简,作为物质材料本身的特点就会显示出来,信息并没有被耗尽,反而是之前我们那有选择性的知觉曾经忽略的事物得以凸显,由此属于雕塑的触觉性得以体现。当观众们去切身体验“144个方块”系列时,会发现不同材质之间的方块明显有不同的感受。安德烈曾经描述过观众可以如何一边在作品上行走一边聆听脚下不同板材发生的声响,如何同时通过耳朵和双脚来感受不同材质的质地与密度(站在钢板和锡板上的感觉完全不一样)。17

但是安德烈并不止于恢复雕塑的触觉性。当他展出这些由防火砖和各种金属板组成的作品时,有报道称之为“一堆垃圾”。18尽管安德烈并不自己切割方块,而是订购已经制作好的材料,并且尺寸统一,可它们却并没有想象般规整,而更像是使用过的材料,这大概是被称为“垃圾”的原因之一。但是也正因为此,就算在同一材料的作品中也找不到两个一模一样的方块。甚至,我们原以为它们组成的长方体和正方形也并非真正的长方体和正方形。藏于泰特美术馆的《锌板与钢板》(Steel Zinc Plain),初看这件作品,我们十分容易将之武断地分为黑色和灰色两种板面的间隔摆放。然而,泰特美术馆对安德烈一次名为《艺术作品毫无意义》的采访视频中,镜头忠实地记录下了这些锌版和钢板的细节。从采访视频的截图我们会发现,方块之间并没有想象中那么紧密地结合在一起,它们的表面也并非一个单纯的颜色,锌板的四周早已开始老化,钢板的表面也布满了痕迹。同样的情况也出现在前文提过的所有作品当中,甚至只用重新审视安德烈的这些作品,就能够轻易发现我们曾以为作为一个整体的砖或方块之间有那么多的缝隙,每个单元之间有如此多的区别,轮廓和表面残缺不平,颜色深浅不一。只是我们倾向于简化结构发展的知觉活动本身将这些不同和残缺部分“强制性补足”了。而安德烈就是要唤起我们更深层次的知觉,让我们把那些虚构的线条删掉,去感受真实的物质所带来的质感。

2本图拍摄于1970年,安德烈在所罗门·古根海姆博物馆的展览,从前至后分别为:《杆》《井》《金字塔》。《杆》(Lever)137块砖1966《井》(Well)28块木块1964《金字塔》(Pyramid)74块木板1959图片来源:詹姆斯·迈耶,《极简主义》 [M],伦敦:费顿出版社,2010年,第96页。

这些像是废弃原料的作品可以让人上去走动,于是观看者可以走进作品以消除观看的距离,与作品之间的关系由之前的主体——客体变为全身心的体验。除了耳朵和双脚带来的新体验,我们最常用以认识世界的眼睛也能够更好地发现一些藏在整体里的个体细节。正如我们观看一件绘画作品或传统雕塑作品时能够回想它被艺术家创造的过程一样,我们看到的方块之间的知觉差异正是来自于媒介自身存在的时间所刻下的烙印,就好像我们看见了每一块砖和方块自己的故事,以及它们作为一个整体组合而成的现在。不同于莫里斯的作品中观众参与体验的当下的时间,安德烈的时间隐藏在媒介自身的变化之中,需要用我们更加细腻的知觉去感知。

安德烈让我们在图形中发现媒介,并看到作为物的媒介本身也具有的视觉性和表现性。而这个最初忽略媒介,意识到媒介,并重新审视那些被忽略的媒介特征正是安德烈要为我们演绎的从传统雕塑到现代雕塑的观看过程。

三、个体的构建能力

形式内容的简化,体验性的增加让我们终于注意到了媒介本身的特点。因为安德烈的作品是个体单位的组成,使我们也注意到处于整体之中的个体差异。并且,正如绘画的一个笔触,和雕塑上的刀痕那样,安德烈还要我们看到作为一个整体中单元个体的构建能力。回想“方块系列”,因为它们向水平方向展开而非像雕塑那样拥有一个坚实的体积使我们容易忽略掉它的存在,除了不小心走上去发出的声响引起我们的注意,方块间组成的格子结构尽管乏味,但是它仍然将作品与周围的空间区隔开来,让人只要往地面一看,便能意识到其存在。为了给我们的大脑找点事做,安德烈开始变化单位个体的组织秩序。它们可以组合成仍然简洁的《第11个铜板组合》(11th Copper Sum)中紧贴直角墙角的锯齿“三角形”,或是稍微复杂的《个人结构》(Personal Structures)中相互结构的长方体,或是《比利时蓝域》(Belgica Blue Field)中各自分开却又精心排列整齐的正方体等。这些作品尽管单位个体性状和组合方式大相径庭,但它们却有着鲜明的几何形式——仍然呈现为直角的框架结构,给人以简洁鲜明的愉悦感。如果说“144个方块系列”其简约的形式只是为了让我们的大脑不去多做思考而将重点放在不同元素的特点上,那么安德烈在利用这些小方块构建其他几何形状时就是在讨论简单的几何秩序能够为大脑带来的愉悦感受了。

如前文所述,简化的极致会引起大脑的厌腻反映,从而产生无聊。但是,将简单的几何图形组合在一起,就可以创造出微妙的复杂性,因此大脑既不会处于混乱的无尽辨认之中,也不至于无所事事,而是在这种稍稍努力就把握规律的快感之中沉迷。贡布里希在《秩序感》这部著作中详细讨论了碎石铺道与长方形预制板铺道之间的知觉区别,或许能很好地解释我们对安德烈作品的审美感受。他同样认为“审美快感来自于对某种介于乏味和杂乱之间的图案的观赏。”19进一步来说还是与我们的认知过程相关。格式塔心理学也强调这种提前的假设。在实际的认识过程中,我们并不能一下子就完全把握住事物的整体,而是一个在假设基础上证实和证伪的过程。而我们会根据实际把握情况调整我们的推测。如果是一个连续有秩序的事物,比如《第11个铜板组合》,铜板沿着墙角呈等腰直角三角形向外延伸,我们甚至能就此推测出第12个铜板组合和第n个铜板组合。但是,如果安德烈在第11个铜板组合之后改变了其等腰直角三角形的秩序,而让左右两条直角边上的铜板并不对称,那么我们就要停止之前的推测而去探索新的规则了。贡布里希把这个适应的过程称为“预先匹配”(forward matching),以强调反映所具有的假设性特征,如果预期情况发生了,那么“预先匹配”就成了自动的过程,我们便会忽略掉。如果预期情况没有发生,那就叫“匹配错误”,使人惊醒,不断的“匹配错误” 必然使人挫败。所以碎石铺道并不具有预制板铺道那样可供我们去把握的基本规则,长方形预制板作为一种简单的形状可以以不同的方式重新组合或重叠起来,于是原本单调重复的形状便因为组合而变得丰富多彩,但是这种丰富多彩是基于多样性统一(unity in complexity)的基础之上的,无论它会组合成什么样的形式,其作为一个几何图形基本规则已被我们掌握而不至于脱离我们可以推测的结果之外。20

前文提及的《锌板与钢板》就利用了简单的变化而达到多样性统一。只是多加入了一种元素,便让无聊的格子结构有了变化和活力。锌板与钢板相互交错,构成了一块单边均为6块金属板的正方形作品。由于铝板和锌板由于金属材质的不同所呈现的颜色、明度和光泽的不同,使得作品呈现出典型的交错的格子状马赛克花纹。这种多样性统一带来的审美愉悦在《37件作品》(37 Pieces of Work)当中达到了一个高潮。安德烈将36件方块系列作品摆放在一起,它们共同组成了第37件作品,布满了古根海姆美术馆一楼大厅。尽管它们都是统一尺寸的12英寸方块,除了自身的媒介颜色以外并无任何色彩加工,但是当如此多的材料方块交错组合在一起的时候,其视觉性显然超越了触觉性,展现在我们面前的作品与色彩斑斓的马赛克装饰已经无差了。但是“方块系列”作品尚属平面上的展开,因此它所展现的平面几何结构被强烈的视觉效果压抑而成为了我们去把握作品的感知基础,即统一性,我们的注意力更多地放在了不同媒介的色彩效果上,即多样性,我们也并不再像之前那样去辨别媒介本身质量的不同。同样是水平面上的扩展,《比利时蓝域》将各个单元拉开并以相同的距离整齐摆放。尽管单元之间不再连接,但归功于知觉的“完结效应”,我们在思维当中将每个正方体的边延长出去,用“无形的线”将每个正方体都连接起来,并且这些“无形的线”如此笔直而形成一个新的格子几何网络,于是我们从这样的完形体验中得到愉悦。这种整齐方正的摆放是整个极少主义的特点。

为了突出结构的秩序性,安德烈同时探索了个体单位在空间上的构建能力。图2拍摄于1970年安德烈在所罗门·古根海姆博物馆的个展,这三件作品正好体现了安德烈常用的几种构建方式。从图片前景一直往后延伸的作品是《杆》(Lever),它仍然采用了与方块系列相同的平铺方式,只是它并未在面积上而是在长度上展开,将137块砖连续、整齐和水平地直接铺陈在展厅地板上。处于中间与后方的两件作品《井》(Well)和《金字塔》(Pyramid)的组织方式与平铺的方式显然不同。《井》由28块木料构成,木料总共均匀地分为7层,每层4块。每层的4块木料相互之间首尾相接,相邻的木料呈90度垂直,共同构成一个四面边长相等的方体。同时由于木料的长度远大于其宽度,所以这个7层的方体事实上是中空的,其结构与井十分类似。同时,值得注意的是,在垂直方向上,木料的位置与组织并没有采取《等价物VIII》中上层的砖块与下层的砖块完全对应的放置方式。在这件作品中,每一层的任意两块木料的首尾相接处,均在垂直方向上对应着相邻一层木料的长边。于是每一层木料因为这种简单的错位而产生了新的秩序,新的意义也随之产生——事实上这采用了建筑施工中常用的砌合方法,于是这些作品开始于现实中的建筑构件产生联系。21安德烈显然注意到了这种再现关系,因此他也以《杆》和《井》为这两件作品命名。同样的砌合方法构建的《凸角堡》(Redan)就与建筑的关系越来越明显了。Redan,根据《柯林斯大辞典》,指的是由两堵墙合成一个突出尖角的防御工事。安德烈这件创作于1965年的作品由现成的标准12×12英尺木料建造而成,艺术家通过将木块以5个不同的直角联锁而建造了一个之字形的墙——安德烈用木块“再现”了真正的凸角堡。除此之外,安德烈还有许多以建筑构件命名的作品,比如《锚链舱》(Chain Well)、《木排路》(Corduroy Road)等。并且这些作品都与它们再现的事物非常相似,就好比具象作品一样。《金字塔》同样使用了木材的构建,不过它的结构并不如前文的作品那样与真正的金字塔相似,而是为了保证用同样规格的木材而牺牲了其“真实性”。但是,只需要观看者稍作想象,便会从中看到两座金字塔的形状。在这里,我们悄然发现,我们对这些极少主义作品的观看竟然和贡布里希所说的观众参与再现艺术的观看过程相吻合了——从《杆》到《金字塔》,我们竟开始将记忆越来越多地投射到作品当中。22

如果前面这些作品与名字之间尚有密切联系,那么《老城区(阿特施塔特)矩形》(Altstadt Rectangle)与《蒙兴格拉德巴赫广 场 8006号》(8006Mönchengladbach Square)这两件作品就难以就视觉上与名字相联系了。首先,它们拥有与现实息息相关的真实地名。其次,就其直观形式来看,除了《老城区》的方块数量增多到100块并形成一个矩形外,仍然延续了之前方块系列的平铺摆放方式。那么作品和地名之间是否有关系呢?据詹姆斯·迈耶所述,作品名称其实是作品材料的来源地,安德烈在哪里做展览,就在那里就地取材,还一边就地取名。于是作品通过材料和名称与那个实在的地区发生了微妙的联系,作品已经进入了象征的领域。

结论

通过前文对安德烈作品的知觉分析,会发现安德烈利用了不同的知觉方式将雕塑所具有的各个方面凸现出来,在《最后的梯子》中,利用“凹进去”的负空间展现雕塑的三维性。在方块系列中,利用全身心的体验唤醒人们对以往忽略的媒介本质特征的注意,甚至连“忽略”这一行为本身也得到了彰显。进而安德烈开始强调个体单位的构建能力,它们甚至与传统的“再现”与“象征”产生了联系。这一切正如安德烈自己所说的那样:“我的个人发展与自文艺复兴以来的雕塑历史是一脉相承的,我的实践是对这段历史的重新表述和扩展。”23而极简的形式始终是安德烈达成预期目标的基础,它让我们不去关注多余的东西,而只是关注安德烈想让我们关注的方面。其简单的几何形变化也将我们的大脑从无边际的混乱中拯救出来,用单纯的秩序带来审美体验。

注释:

1.参见罗莎琳·克劳斯《格子》,收录于《前卫的原创性及其他现代主义神话》,江苏凤凰文库美术出版社,2015年。

2.朱橙,《物性、知觉与结构》,中央美术学院博士论文,2016年。

3.https://www.theartstory.org/artist-andre-carllife-and-legacy.htm#biography_header

4.鲁道夫·阿恩海姆,《艺术与视知觉》,湖南美术出版社,2008年,引言第1页。

5.Dominic Rahtz,Literality and Absence of Self in the Work of Carl Andre,Oxford Art Journal, Vol.27, No. 1 (2004), pp. 63-78.

6.丁宁,《美术心理学》,黑龙江美术出版社,2000年,第143页。

7.鲁道夫·阿恩海姆,《艺术与视知觉》,湖南美术出版社,2008年,第191页。

8.同上。

9.鲁道夫·阿恩海姆,《视觉思维》,四川人民出版社,1998年,第114页。

10.同注6,第44页。

11.同注7,第25页。

12.同上,第27页。

13.Robert Morris,Notes on Sculpture Part1,Artforum,4:6,1966: 42-46.

14.同上。

15.Robert Morris,Notes on Sculpture Part 2,Artforum,5:2,1966: 20-23.

16.同注 13。

17.James Mayer,Carl Andre,Art Forum,September,2014.

18.Carl Andre,Works of Art Don't Mean Anything,interview from Tate.

19.贡布里希,《秩序感》,湖南科技技术出版社,2003年,第10页。

20.同上。

21.砖或石在墙中砌成上下重叠层时使上层的竖缝不直接在下一层的竖缝上面的砌法,常用的砌合法有顺丁分层砌合即英国式砌合、一顺一丁砌合即荷兰式砌合和五顺一丁砌合即美国式砌合等。参见张恩华《砖的功能性与艺术性初探》,《大众文艺》,2018年 ,第5期 ,第233页。

22.关于观看者如何参与到图画再现参考E.H.Gombrich,Art and Illusion—A Study in The Psychology OF Pictorial Representation, London:Phaidon Press, 1984;中译本为E.H.贡布里希,《艺术与错觉》,广西美术出版社,2015年。

23.James Mayer,Carl Andre,Art Forum,September,2014.