叙事的高度类同和巨大悖反

——《偷自行车的人》和《小鞋子》叙事比较

□ 曾琦琪 陈红光

按照接受美学理论,文本的叙事图景勾画出了创作者的意图轮廓,并通过文本内在结构召唤接受者参与其中。叙事高度类同的电影在审美接受上理应具有相同或相近的观感体验。只是,《偷自行车的人》和《小鞋子》却并非如此,前者令人绝望,后者温暖感人。

两部电影在观感上严重悖反的成因是什么?这种叙事的异同比较,对中国主旋律电影的价值输出,有什么借鉴意义?

电影叙事高度类同

叙事结构高度类同。电影叙事结构的五种常见类型分别是:因果式线性结构、回环式套层结构、缀合式团块结构、交织式对比结构、梦幻式复调结构。所谓“因果式线性结构”,“其一是指该结构模式主要以时间的因果关联为叙述动力来推动叙事进程;其二是指其叙事线索以单一的线性时间展开”。

《偷自行车的人》与《小鞋子》在叙事结构上,同属于因果式线性结构。以物品(自行车或鞋子)丢失为叙事元点,以时间先后及因果逻辑为叙事规则,环环相扣,不断形成新的叙事变奏。

叙事脉络高度类同。《偷自行车的人》和《小鞋子》,都以生活中日常物件的丢失带来生计威胁作为叙事动因,以物件的寻找过程建构电影文本。

在情节脉络上,两部电影几乎可以划上等号:物品丢失——物品寻找——接近丢失物品——寻物首次失败——提出新的办法——寻物最终失败——落寞归家。

在情感走向上,两部电影也近乎类同:两部电影都经历了情感的冲突(父亲的一巴掌妹妹拒绝原谅哥哥的粗心)、情感弥合(高档餐厅的一顿饭妹妹接受哥哥的礼物)、情感互助(父子共同找车哥哥运动会上赢奖品)三个阶段。

底层叙事高度类同。“底层”,由意大利共产主义者葛兰西率先提出,代表“下层阶级”,主要指无产阶级。《偷自行车的人》和《小鞋子》都将镜头对准底层民众,表现小人物的悲喜人生。

两部电影都采用以小见大的叙述方式。一辆普通的自行车、一双破烂不堪的鞋子,在苦难的底层社会却意味着命运的转变或生活的暂时安稳。在《偷自行车的人》中,自行车是妻子当掉床单换来的最后一根稻草,是万人竞争的岗位所必须的劳作工具,更是改变家庭命运的唯一出路。然而,这根救命稻草在眼皮底下被人偷走了。在《小鞋子》中,鞋子是顺利到达课堂的必须物件,更是兄妹脚下卑微的尊严。

日常物件的被窃丢失,最终让一对父子一双兄妹陷入生活的绝境和精神的焦灼。如何在第二天上班前在不给父母添新麻烦的情况下,找到车或鞋子,成了电影主人公不得不去努力突破的难题。

亲情叙事高度类同。两部电影都将亲情作为叙事的重要内容,并在核心关系上同样安排了儿童的角色。《偷自行车的人》涉及丈夫、妻子和儿子三个角色,核心关系是父子。《小鞋子》涉及父亲、母亲、哥哥和妹妹,核心关系是兄妹。

从寻车的成功概率来看,《偷自行车的人》中妻子参与寻车定然比儿子寻车成功概率更高。然而,耐人寻味的是,德·西卡却“极为巧妙地几乎回避了妻子这一角色”,却让一个懵懂的儿子不断见证父亲的焦躁、沮丧乃至不择手段。

此外,为了凸显儿子的作用,德·西卡甚至在“选定这位小演员之前,并没有让他试演,而只是让他走一段路。导演希望在大人的徐步旁看到孩子急行的碎步,因为就这种不和谐中的和谐本身来说,对于理解整个场面调度也是至关重要的”。儿子的加入,已经不是寻物剧情需要,而是叙事的需要。细碎的步伐,难以跟上父亲的步履匆匆,既强化了父子之间的叙事张力,更能突出一辆自行车丢失如何让父亲陷入到极端的焦灼。“儿子这一角色的独特构思确是神来之笔”,远胜于夫妻寻车的可看性。

在《小鞋子》中,导演同样关注到孩童世界,却几乎屏蔽了成人世界的参与。导演通过一双鞋子的丢失,两个不敢声张的灵魂,以成人观众的在场去到达银幕上孩童世界的缺席。只是当观众在银幕上期待一场童真之旅时,却在孩子视点的引导下,猝不及防地遭遇了伊朗苦难现实的汪洋。这对兄妹为一双破旧得早该抛弃的鞋子,用纯真却无力的行动在自己的世界中互相扶持。这份艰辛令人泪目,这份纯真让人心疼,这份亲情又令人感动。

通过同点类比,可以看到两部电影在叙事结构、叙事脉络、底层叙事、亲情设定四个方面的高度类同。只是,叙事高度类同的两部影片,怎么在审美观感上却存在着严重悖反?这其中的叙事奥秘究竟是什么?

审美悖反及成因

本文将借用克罗德·布雷蒙的枝形结构、麦茨的“八大组合段”,试图分析两位导演是以什么样的叙事手法,使影片的情感表达从高度类同的内容中逃离出来,忠诚地皈依于两位导演不同的美学旨趣。

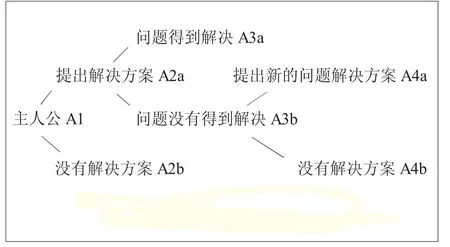

枝形结构与解决方案。1929年,克罗德·布雷蒙提出不断二分的枝形结构。其具体表述为图1。

图1 克罗德·布雷蒙的枝形结构

在克罗德·布雷蒙看来,经典电影的叙事结构有两种:A1-A3a模式,或A1-A4b模式。A1-A3a模式通过新的解决方案成功化解危机,影片呈现团圆结局,属于正剧或者喜剧;A1-A4b模式无法通过各种方案解决难题,属于悲剧。

显然,《偷自行车的人》与《小鞋子》同属于A1-A4b的悲剧模式。两部电影虽然采用了类同的主线脉络,在细节的处理上却存在着细微差别。也正是这些差别,影响着影片的审美观感。

首先,解决方案的本质区别:《偷自行车的人》与《小鞋子》都经历了寻找失败的过程。只是在寻找失败之后,里奇和阿里提出新的解决方案却存在质的区别。里奇寻车失败之后,竟然突破道德和法律界限,想以偷的方式解决自己的危机。而《小鞋子》主人公阿里的方案则是通过参加运动会赢得奖品来实现自己的目标。尽管两个方案最终都归为失败,但里奇和阿里的做法,在观众接受层面会引起心理差异。前者令人唏嘘感慨,后者让人敬佩感动。

其次,问题未解决的微调改造:《偷自行车的人》在里奇偷车失败之后,便再也无能为力,没有新的解决方案。《小鞋子》的主人公虽然没有解决方案,但主人公的父亲却买了两双童鞋作为想象性解决。

《偷自行车的人》全片都在描写努力的无能为力。在影片结尾,德·西卡既不曾安排里奇的妻子再做努力(比如再当掉什么心爱的物品),也不曾为里奇安排新的出路(比如借钱买车),导演只是残酷地看着里奇一家人走向失败。“只提出问题,而没有给出答案,这诚然达到了真实的艺术效果,是那个特定年代和特定环境中人们普遍心态的真实反映,但也使影片自始至终笼罩着浓郁的悲观绝望的情绪,观众看不到一丝的光明和希望,这将使受苦受难的普通的人们更加消沉、更加绝望。”

《小鞋子》则不然,马基德·马基迪对影片结局进行了改造。开机前夕,《小鞋子》的剧本依然是以父亲买鞋作为结尾。导演马基德·马基迪对此并不满意,“还在思考怎样可以有一个精彩的结局,他跟团队说,没有好的结局不开机也罢……最后写出了这样的神来一笔:阿里跑步回来把脚磨破了,阿里把脚泡在池塘里,鱼儿来亲吻他的脚。”

“贫穷是可以打败的,就像战争一样。我们应该告诉我们的孩子,生活是有希望的,我们要通过努力去战胜它。每个人都是有责任感的,可以摆脱贫穷,实现自己的理想。”马基德·马基迪的影片,不回避苦难但不沉迷于苦难。他总是在苦难之外,专注于挖掘伊朗人民顽强的生活意愿,使影片呈现出浓郁的伊斯兰文明的诗意特质。

需要指出的是,马基德对影片结局的改造,属于叙事的强力行为。父亲买鞋与阿里的努力在叙事脉络上存在逻辑断裂,买鞋从父亲这条辅线来看也不存在前后的因果关联。它凭空而出,硬性植入,不做解释,是导演通过强力手段为叙事提供的想象性解决,也是导演对观众提供的想象性抚慰。

插曲式段落与情感温度。麦茨认为,一部电影存在如下八种独立语段,分别是:镜头、平行组合段、括入性组合段、描述性组合段、交替叙事组合段、场景、插曲式段落和一般性段落。笔者发现,在麦茨的八大段落中,插曲式段落的使用,对文本的情感走向有明显的干预。

所谓插曲式段落,指发生的情节跟主要情节没有直接、密切关联的段落。剔除插曲式段落,并不会影响故事意义的完整呈现。两部电影的描述性组合段、线性叙事组合段、场景、一般段落所构成的叙事脉络有高度类同性,关于这点在前文枝形结构部分已有论述,不再赘述。

面对苦难的现实,《偷自行车的人》插曲式段落呈现出负向能量,整部电影渗透着浓郁的绝望与悲凉感。而《小鞋子》则呈现出正向能量,影片中的人物虽然浸泡在苦难的汪洋中,但插曲式段落中折射出来的人生态度,插曲式段落反应出的人际关系,都洋溢着诗意温情。

如果将《偷自行车的人》与《小鞋子》从解决方案、人物安排到插曲式段落做一个反向改造,在类似的苦难下,两部电影呈现出来的定然是与影片相反的叙事温度。

此外,需要特别注意的是,影片观感的悖反,并非只是叙事单方面起作用。音乐的调性、演员的选择、场景的使用、色彩与光线的安排,都在文本中发生综合作用。如果一定要将众多元素分个主次,笔者认为,叙事依然是逻辑主导。

现实意义

底层叙事一直是电影表现的重要场域。在中国主旋律电影中,不少电影关注底层社会,宣扬“真善美”的价值观,并期待以此缝合变革进程中的社会裂痕。客观地说中国主旋律电影中的底层叙事,创作数量很多,赢得成功的很少。电影叙事的假大空,为观众所普遍疏离。

中国主旋律电影固然无法参照《偷自行车的人》进行创作,却可以借鉴《小鞋子》如何借助团圆结局与插曲式段落,在苦难与温情中穿梭自如。

注释:①德·西卡和马基德·马基迪都对儿童题材的电影有所偏爱。德·西卡导演过《孩子们在注视着我们》《擦鞋童》,马基德·马基迪导演过 《手足情深》《父亲》《天堂的颜色》《巴伦》等。