肝癌伴门静脉癌栓精准降期切除1例报告

沙博文,饶建华,郑启铜,吴 琛,成 峰

外科手术治疗是肝癌获得根治的最有效途径。目前,大部分中晚期肝癌患者不能获得根治性手术治疗。因此,在临床实践中需要高度关注并深入探讨中晚期肝癌的降期转化治疗策略。为此,本文对近期南京医科大学第一附属医院肝胆中心收治的1 例肝癌晚期伴门静脉癌栓患者,经过成功精准降期治疗后接受根治性手术切除的过程进行报道,并进行相关文献复习,为进一步提高中晚期肝癌的治疗效果提供思路。

1 病例资料

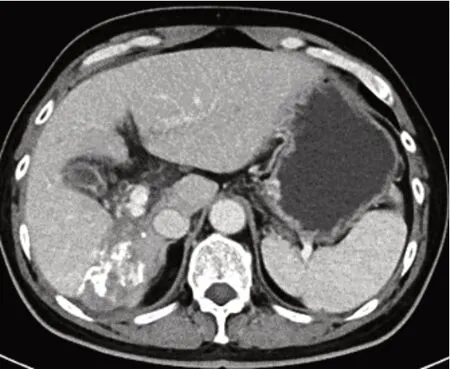

患者,男,46 岁,因“右上腹部不适1 个月”于2019 年4 月29 日入院。既往30 年慢性乙型病毒性肝炎病史,未作正规治疗。入院检查结果如下:乙肝表面抗原(+)、表面抗体(+)、e抗体(+)、核心抗体(+),甲胎蛋白32.55 ng/mL。乙肝病毒DNA <500 U/mL。肝脏吲哚菁绿清除实验15 min 滞留率(ICG R15)为20%。上腹部CT(平扫+增强)检查提示,肝脏S6段可见多发团状低密度影,边界欠清,门脉左右支汇合处及右分支可见充盈缺损。考虑肝癌伴门脉癌栓(图1)。

结合病史、实验室及影像学检查结果,患者被诊断为原发性肝癌伴门静脉癌栓,TNM 分期为T4N0M0,巴塞罗那分期为C期,慢性病毒性肝炎,肝硬化。肝内多发病灶,门静脉右支及左右支汇合处癌栓,属晚期肿瘤。肝脏吲哚菁绿清除实验能够反映肝脏的储备功能,目前普遍认为半肝和多段肝切除术需要ICG R15<10%,若ICG R15 为20%~29%,只允许行单个肝段切除[1-2]。患者的ICG R15 为20%,肝脏储备功能差,肝脏硬化,若立即行右半肝切除+门静脉取栓重建手术治疗,残余肝脏体积较小,围手术期出现肝功能衰竭以及后期肿瘤复发风险高,难以取得根治性手术治疗的效果,其远期预后较差。经科室讨论,向患者及家属分析病情及风险后,决定拟行降期转化治疗,争取达到根治手术切除。

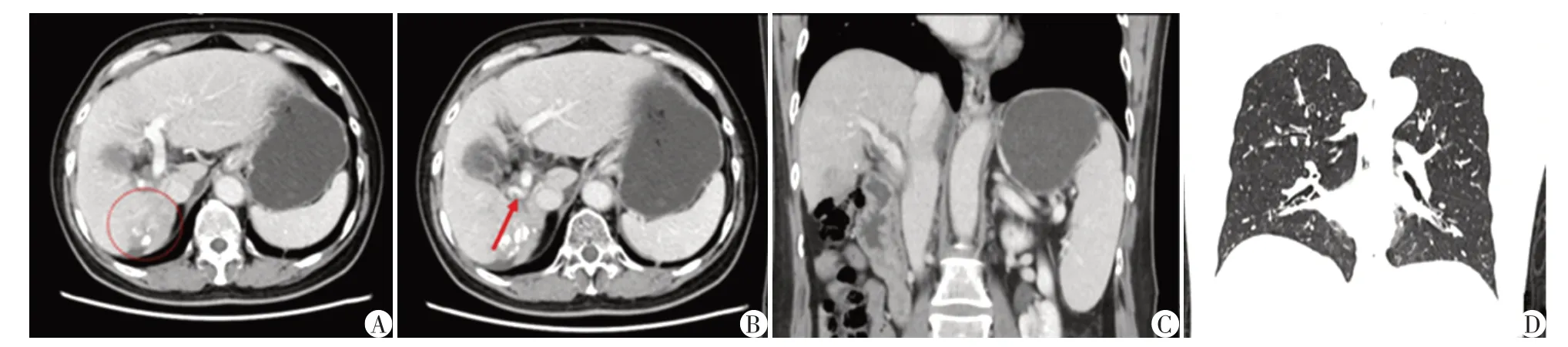

2019年5月6日,患者行第1次肝动脉化疗栓塞术(transcatheter arterial chemoembolization,TACE),同时予保肝、抗病毒治疗。2019年5月27日患者开始行定向放射治疗,靶区包括肝脏病灶及门静脉癌栓,总剂量为50Gy/25f(2Gy/f)。2019年6月20日,患者行上腹部CT检查提示肿瘤病灶对碘油摄取良好,肝脏肿瘤病灶稳定,门脉癌栓未见明显进展(图2)。

图2 第1次TACE治疗后腹部CT

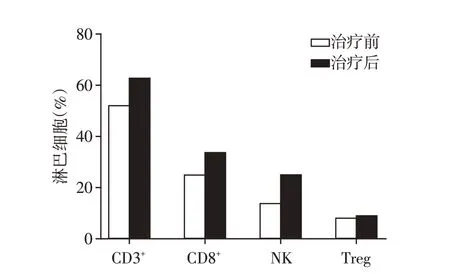

但患者的肿瘤标志物水平较前有所上升,甲胎蛋白上升至53.69 ng/mL。2019 年7 月4 日,患者行第2次TACE治疗。患者出院后,开始口服分子靶向药物甲磺酸阿帕替尼,剂量为250 mg/d。为进一步降期治疗,争取根治性手术切除的机会,8月患者同步进行免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitor,ICI)抗程序性死亡因子(programmed cell death 1,PD-1)抗体免疫治疗,每3周静脉滴注卡瑞利珠单抗200 mg。治疗的同时检测了患者的甲状腺激素、肾上腺皮质激素、心肌酶谱,预防免疫治疗相关并发症,如免疫性垂体炎、甲状腺炎、心肌炎等。此外还检测了患者的淋巴细胞分群,追踪免疫治疗反应,2次免疫治疗后发现患者CD3+、CD8+、NK细胞较治疗前上升,提示免疫治疗获益可能(图3)。

图3 患者免疫治疗前后淋巴细胞变化

2020年4月16日,患者再次入院评估,血常规、生化全套检查未见明显异常,2020 年4 月17 日,患者行上腹部CT(平扫+增强)检查提示,肝脏肿瘤病灶较前明显缩小,门静脉癌栓缩小.患者肝脏右叶较前萎缩,左叶代偿性增大,胸部CT(平扫):双肺多发毛玻璃样结节,较前相仿(图4)。

图4 经过降期转化治疗后患者CT检查结果

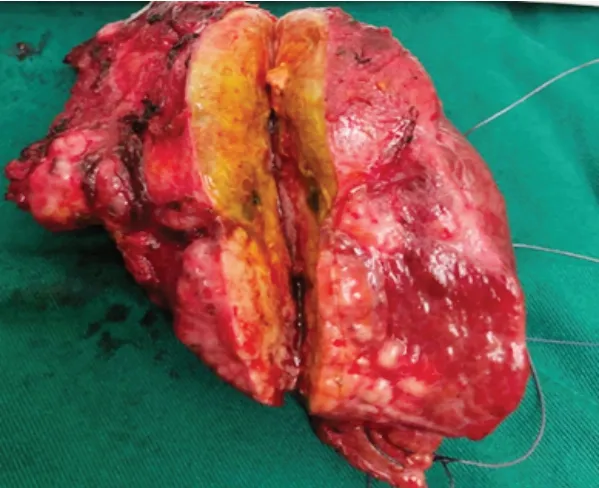

ICG R15为13%。诊疗组综合评估患者的病情后,排除手术禁忌,2020年4月22日,患者行右半肝切除术+胆囊切除术,手术完整切除肿瘤病灶所在的右半肝(图5)。

图5 右半肝及肿瘤标本

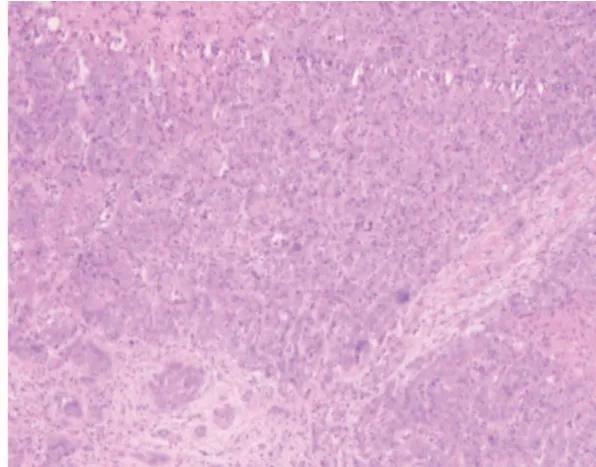

患者术后病理检查提示,肝细胞癌伴治疗后改变,EDMONDSON 分级Ⅲ,微血管癌栓MVI1 级,癌组织侵犯神经(图6)。

图6 肿瘤病理学检查图像(HE染色,×200)

患者经较长时间转化降期治疗,为肝脏左叶代偿性增生争取了时间,但患者术后腹水量仍较多,平均每日1 000 mL。在积极支持治疗后,患者的肝功能逐渐好转,同时每日腹水量也逐渐减少。2020年5月12日,术后第20天,患者拔除腹腔引流管,并顺利出院。为预防术后复发同时考虑到患者的经济状况,决定术后追加2个周期的免疫治疗。

2 讨论

目前,肝癌的治疗方式首选根治性切除,但肝癌起病隐匿,早期诊断困难,病情进展迅速,且大部分患者合并肝炎肝硬化,可行手术治疗的病例仅占20%~30%[3-4]。近年来肝癌的诊断治疗不断取得进展,但如何进一步改善肝癌患者,尤其中晚期肝癌患者的预后仍存在不少挑战。降期治疗作为一种过渡治疗,为晚期肝癌患者获得根治手术提供了机会。包括放疗、化疗、分子靶向药物治疗等,各有优势的同时也存在局限性,需要多学科精密合作,对术前诊断进行深入探讨,制定个体化的治疗规划,才能为肝癌的降期治疗提供更精准的方案[5]。

近年来,TACE 被认为是肝癌非手术治疗的有效方法之一,通过导管选择肝脏肿瘤的供血动脉,用带有化疗药物的碘化油乳剂对其进行栓塞,然后用颗粒栓塞剂加强栓塞效果[6]。多项研究证实TACE 在晚期肝癌降期治疗中的作用[7-8]。但又有研究发现,经过单一的TACE治疗后,肿瘤的供血血管减少,但缺血或缺氧的肿瘤组织会刺激血管内皮生长因子活化,进而促进新生血管形成,从而可能导致肿瘤复发与转移[9]。甲磺酸阿帕替尼通过高度竞争性抑制血管内皮细胞生长因子受体2(vascular endothelial growth factor receptor 2,VEGFR-2)的活性,从而抑制肿瘤的血管生成[10-11]。临床研究表明,接受TACE联合分子靶向药物的肝癌患者预后优于仅接受TACE 治疗的患者[12-14]。

肝癌合并门静脉癌栓(portal vein tumorthrombus,PVTT)的诊治,强调通过联合多学科的综合治疗手段,延长生存期和改善生活质量。中国医师协会肝癌专业委员会2018年提出肝癌合并PVTT的诊疗方案[15]。强调肝癌合并PVTT的治疗应在保证肝脏功能的同时,根据肿瘤分期和癌栓分型不同,初次治疗时应采用适当方法,最大程度地控制肝脏肿瘤原发病灶及PVTT。随着放疗技术的不断提高,可以在提高靶区剂量的同时,更好地保护正常组织。内放射治疗,如门静脉植入I125粒子条联合TACE 能显著提高门脉癌栓的治疗效果。研究表明,术前小剂量放疗对部分癌栓,如不超过门静脉主干起始处2 cm,可达到降期治疗的效果,在不增加手术风险及术后肝功能不全的同时降低复发率[16]。

随着肝癌细胞分子机制的深入研究,临床逐渐开始使用多靶点酪氨酸激酶抑制剂,如伦伐替尼、乐伐替尼、阿帕替尼等[17-18]。此外,PD-1 以及程序性死亡配体1(programmed cell death ligand 1,PDL1)信号通路的发现,也促使了ICI 的应用[19]。免疫检查点是抑制免疫系统激活的重要环节,肿瘤组织中其受体表达通常上调,促使肿瘤细胞逃避宿主的免疫检测,ICI 可以阻断相关途径,增强宿主对肿瘤的免疫反应,相比传统化疗不良反应小。两类药物均为晚期肝癌的治疗提供了新思路,研究表明,酪氨酸激酶抑制剂联合ICI 治疗晚期肝细胞癌,效果远超单独靶向治疗或免疫治疗,可见二者联合应用可协同增效[20-22]。但随着ICI在肿瘤治疗领域应用的逐步增加,相关并发症逐步增多,如内分泌系统障碍(甲状腺、垂体、肾上腺皮质功能障碍等),皮肤黏膜、神经肌肉及心肌损害等[23-24]。重视出现的新症状结合实验室检查做出早期诊断,根据症状程度决定是否停止免疫治疗,口服激素代替治疗,是免疫相关并发症的防治原则[25]。本例患者每个ICI治疗周期都监测其垂体、甲状腺、肾上腺皮质功能及心肌标志物,定期检查四肢躯干皮肤黏膜,未发现明显异常。

本例患者采用TACE、放疗、分子靶向药物、免疫治疗等,在近10 个月的综合治疗后,肝右叶病灶明显缩小,门静脉癌栓由Ⅲ型降为Ⅱ型,从门静脉左右支汇合处及右支癌栓减小到仅门静脉右支癌栓。同时,患者的肝右叶萎缩,左叶代偿性增大,肝脏的储备功能较前明显改善,减少了术后肝功能衰竭的风险。最终,顺利实施根治性手术治疗,极大地改善了患者预后。综上所述,经过多学科讨论与合作,根据患者具体情况制定个体化降期转化治疗方案,能够提高晚期肝癌的手术切除率及有效率,从而进一步改善晚期肝癌患者的预后。但是,晚期肝癌的综合降期再根治切除,目前仍处于临床探索阶段。因而,未来大样本的临床研究陆续展开,将为晚期肝癌患者的综合治疗带来更确切的依据和更精准的方案。