近年我国渔业资源声学评估研究进展

李 哲,朱文斌,陈 峰,李德伟,刘连为,张洪亮

(浙江海洋大学海洋与渔业研究所,浙江省海洋水产研究所,浙江舟山 316021)

渔业资源声学评估是声学理论和技术的重要应用方向之一,通常指利用水声学方法对渔业资源量与种群变动进行评估与评价[1]。该方法适用于集群性较强、资源结构较为简单的中上层鱼类[2]。与传统的资源评估相比,渔业资源声学评估具有便捷、高效、对海洋生态环境友好等优点,是渔业资源研究领域的重要方法[3-4]。我国自1984 年引入渔业资源声学评估以来[5],迄今为止已应用该方法超过35 年。从东、黄海鳀鱼Engraulis japonicus[5]、太平洋狭鳕Gadus chalcogrammus[6],到内陆水域的淡水鱼类[7],再到南极海域的磷虾Euphausia superba[2],声学评估方法在我国的渔业资源调查和评估中发挥了重要作用,具有广泛的应用前景。为了今后开展渔业资源声学评估的深入研究提供参考,有必要对近年我国渔业资源声学评估研究现状做出梳理和总结。

1 渔业资源声学评估的基本原理

1.1 鱼探仪的基本工作原理

鱼探仪依赖生物体与水介质间物理性质的差异来实现回声探测。鱼探仪的发射机(transmitter)产生的特定频率(例如38 kHz、70 kHz、120 kHz 等)的电信号,经换能器(transducer)转换为声波信号并在水中传播。在传播过程中,部分声波被单个或多个目标生物反向散射,部分散射的声波又被换能器接收并被还原为电信号。这部分电信号经接收机(receiver)中的电子电路放大,投映到显示器上,从而表明目标生物的大小或密度。

1.2 水生生物的目标强度

水生生物的目标强度(target strength,TS)是渔业资源声学评估中用来表征水生生物对声波反射能力的一个物理量。有鳔鱼的目标强度大小通常受到其体长和鱼鳔形状的影响[8]。目标强度的物理定义式[9]为:

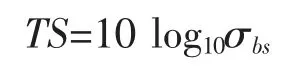

式中,TS 是目标生物的目标强度,单位是dB;Ii是入射声强,单位是W·m-2;Ir是距离目标生物的声学中心1 m 处的反射声强,单位是W·m-2。一般地,鱼类的目标强度被定义[10]为:

式中,σbs是目标的声学反向散射截面,是一个无法直接测量的物理量,单位是m2。同时,目标强度也可被定义[11]为:

通常,将σbs与目标对象的可测量生物学特征联系起来,如体长等。可建立目标强度-体长经验公式[12]:

式中,L 是目标鱼体体长,单位是cm;a、b 是回归系数。

1.3 水生生物资源量的评估方法

目前,水生生物的资源量声学评估方法主要有回波记数法和回波积分法。回波计数法是对声波范围内互相分离的单体鱼计数后,根据声波扫描水域的体积,求得该水域体积内的平均分布密度。回波积分法适用于目标生物集结成群,互相重叠时的资源量评估。其原理是在水平(航向)方向上,将垂直方向上的所有回波信号进行累加。

1.4 调查设计

资源声学调查一般包括仪器校正、航线设计、生物学采样、声学数据处理等多个环节。仪器校正一般采用标准铜球,在风平浪静的港湾或海流较为稳定的地点完成。航线设计则根据实际调查站位确定具体的走航路线,如“之”字形或平行断面型等形式且以垂直于岸线为主。生物学采样则根据调查水域的具体情况,采用传统的生物学取样方法,如拖往、刺网取样;声学数据的处理则需要使用数据分析软件完成,如Echoview(Echoview Software Pty.Ltd.,Australia)和BioSonics Visual Analyzer(BioSonics,Inc,USA)等。

1.5 声学数据后处理

回声信号除了目标生物的反射声波信号外还包含背景噪声和非目标生物的声学信号,因此,声学数据处理首先要尽可能设置合理的积分阈,排除非目标回声信号的干扰。积分阈是纳入回波积分的最弱回声信号的体积反向散射强度,即对回声信号进行积分的临界值[1,10]。例如,在水声学映像数据分析中,将积分阈设置为-80 dB,以排除浮游生物等弱散射体的信号干扰[11-12]。张俊等[13]利用声学数据后处理系统Echoview中的虚拟变量模块功能,尝试消除背景噪音并探讨了扣除背景噪音后对声学映像、海里面积散射系数、体积反向散射强度等结果的影响。声学数据处理还包括映像分析和积分值分配。映像分析是根据生物学采样资料和声学映像本身特征来推断产生回波映像的目标生物种类,积分值分配是将每一个基本积分航程单元(比如5 n mile)的总积分值分配到每一生物种类。这两项声学数据后处理工作密不可分,需同时进行。

2 我国渔业水声学研究现状

2.1 内陆水域

内陆水域主要包含河流、湖泊、水库等水域。内陆水域鱼类资源的水声学评估有其自身特点,例如:(1)鱼类品种多,大小不一,无法凭借目标强度经验判断物种;(2)江河水流造成的混响与噪声降低探测的准确性[14];(3)湖泊中的水草等易干扰探测[15-16]。此外,由于内陆水域可能较浅,可能需要结合水平探测和垂直探测[17]。

渔业资源声学评估方法被广泛应用于湖泊和水库渔业资源的调查,研究内容主要包括鱼类资源量[17-22]、空间分布[21-24]、种群行为[25-26]等,同时也实际应用于渔业相关领域。张赞等[27]对辽宁省大伙房水库实施了水声学调查,评估了库区鱼类资源量和季节性分布变化。李斌等[7,28]利用水声学方法调查了黄河小浪底与三门峡水库的鱼类资源量和垂直分布情况。基于水声学的调查表明,广东省北江石角水库的鱼类在夏冬季节出现相反的水平和垂直洄游行为[26]。在上述以探究鱼类资源量为重心的水声学研究基础上,水声学方法的实际应用也值得关注。结合水声学调查与传统生物学取样,评估放流鱼苗的增殖效果[29]、保护区的时效性[30]、禁渔期效果[31]以及中华鲟Acipenser sinensis Gray 等濒危动物保护[32]等方面。这些研究表明,我国的声学资源评估技术已经从单纯的渔业资源调查领域拓展至与渔业相关的实际应用领域。

2.2 近海水域

近年,我国近海水域的渔业资源声学评估研究多在南海海域开展。在广东近海水域,渔业资源声学评估的研究着重于资源分布和密度。例如,李娜娜等[33]结合水声学方法与拖网生物采样,调查了大亚湾人工鱼礁区域内的水生生物分布和资源量密度;广东南澳岛临近海域的鱼类资源评估调查也采用了水声学与传统生物学取样(拖网和刺网)结合的方法[24-36]。在南海中南部的深水海域,科学鱼探仪与灯光罩网取样相结合,估计黄鳍金枪鱼Thunnus albacares[37]和鸢乌贼Symplectoteuthis oualaniensis的资源量和分布[38],建立鸢乌贼的目标强度与胴长的经验公式[39]。同时,使用双频率换能器的科学鱼探仪获得的声学数据可对鸢乌贼目标强度与胴长的经验公式进行优化[40-41]。在实际应用方面,渔业资源声学评估也被运用于北黄海海洋牧场人工鱼礁效果评价[42]。

利用水声学方法调查渔业资源时,生物学采样方式除了受目标鱼种的影响,还可能与水深的影响相关。在南沙南部陆架海域和南海中南部的中层鱼类声学资源调查中,研究人员分别采用了底层和中层拖网获取200 m 以浅和200 m 以深的生物样本[11,43]。在南海南部的深海海域的水声学调查中,刘世刚等[44]采用变水层拖网实现了对深达420 m 水层的生物采样。因此,资源声学调查时需考虑目标鱼种及其栖息水深范围,采用合适的渔具渔法进行生物取样。

2.3 大洋水域

在大洋水域,南极磷虾是今后我国远洋渔业的主要捕捞对象,其声学资源评估方法也是重要的研究方向[45]。南极磷虾个体小(5.6~6 cm),大规模集群生活[46-47],有昼夜垂直迁移习性[40],属无鳔弱散射体[48-49]且信噪比(signal-to-noise ratio)小,散射声波的能力弱,容易受外部噪音干扰,因此探测准确性易受环境影响[50]。对南极磷虾进行声学探测时,既要考虑探测时间,又要考虑剔除背景和船体噪声[51]。相比于内陆和近海水域的鱼类资源声学调查,南极磷虾声学调查因其生物学特征和栖息环境的特殊性而尤为困难。

当前,关于南极磷虾资源的声学调查研究聚焦于其空间分布及资源密度。2016 年秋季,根据水声学方法判断,南极布兰斯菲尔德海峡磷虾群体的昼夜垂直移动与光强和海底深度相关[52]。王腾等[45]调查了2017年夏季南奥克尼群岛磷虾资源的密度分布情况,表明其昼夜垂直移动与光照强度相关。万树杰等[53]以深度、长度、厚度、面积及密度为集群特征值,结合水声学数据,指出2018 年夏季南奥克尼群岛南极磷虾群体的深度分布和密度与集群类型有关。

3 目标强度的研究

目标强度是定量反映目标反射声波强度的物理量[1],也是由回声积分值转换为绝对资源量的关键参数,很大程度上决定了鱼类资源评估的准确性[54]。因此,精确测量鱼类目标强度具有重要的研究意义。鱼类目标强度的测量方法主要分为实验测定法和模型评估法[55];实验测定法又可分为现场测定和控制测定[56]。目前国内学者已对白令海狭鳕[57]、黄海带鱼Trichiurus haumela[58]、长江中华鲟[59]、鳙Aristichthys nobilis[60]等鱼类的目标强度进行了“现场”测定并得到目标强度与体长的经验公式。然而这些“现场”测定法仍有区别:狭鳕和带鱼的目标强度测定在开放性水域实施,鱼体状态自然;而长江中华鲟和鳙的目标强度测定在网箱内实施,相对于自然开放水域,网箱内的鱼体状态仍可能受到空间限制。

在应用控制测定法的研究中,鱼体反射截面影响目标强度的测定。在使用绳系控制法或/和网箱控制法分别测定黄斑蓝子鱼Siganus oramin[61]、长鳍蓝子鱼Siganus canaliculatus[62]、青石斑鱼Epinephelus awoara和丝背细鳞鲀Stephanolepis cirrhifer[63]、鲤Cyprinus carpio和鳙[64]等鱼类的单体目标强度时,均以鱼体背向为反射截面,即声波垂直入射鱼体背部,建立目标强度与体长的经验公式。然而,鱼类目标强度还受到入射声波方向的影响[65]。在常见淡水鱼类瓦氏黄颡鱼Pelteobagrus vachelli、鳜鱼Siniperca chuatsi、鲫鱼Carassius auratus、草鱼Ctenopharyngodon idellus中,单体鱼目标强度与声波入射角成cos 三次方函数关系,体侧向和背腹向的目标强度主要受体长、鳔长及鳔长/鳔高的影响[56]。

模型评估法是将单体鱼视为几何模型,再根据声波的散射原理模拟计算出鱼类的近似目标强度的研究方法。与实验测定法相比,模型评估法具有灵活方便,受实验条件限制少等特点。先前研究认为,有鳔鱼类的鳔是反射声波的主要器官,其声散射贡献率可占到90%~95%[66]。然而,根据近似椭球体模型法(approximately ellipsoid model)模拟鱼鳔和鱼体来测定黄海鳀鱼[67]、东海大黄鱼、小黄鱼和银鲳[68]目标强度的结果均表明,鱼鳔对于目标强度的贡献率低于先前研究的估计,因此推断还有其他器官对目标强度影响较大。今后的相关研究应尽可能地考虑到鱼体各个部分的反射贡献。

由于体长相近的双室鳔鱼类目标强度大于单室鳔鱼类[56],利用理论模型估计鱼类目标强度时,根据鳔室数量采用不同的理论模型可能更为合适[69]:许氏平鲉Sebastes schlegel和花鲈Lateolabrasx japonicus等单室鳔鱼类适合使用回转椭圆模型(prolate-spheroid,modal-series,scattering model),而鲢Hypophthalmichthys molitrix和鳙等双鳔室鱼类则适合使用基尔霍夫近似模型Kirchhoff-Ray mode scattering model。然而,基尔霍夫近似模型已经被应用于多种鳔室鱼类目标强度的测定中,且模型测定结果与网箱控制法取得的结果没有明显差异[30],其应用范围也因此可能更为广泛。这些模型评估法的研究,作为实验测定法的重要补充,为提高声学资源评估的准确性和可信度提供了科学依据。

目前,研究人员已采用现场测定法对鸢乌贼的现场目标强度[39,41]和单体目标强度[70]进行了研究,但是对头足类目标强度的模型研究相对较少。鉴于头足类是当今最具开发潜力的渔业资源种类之一[71],对头足类目标强度的模型研究也应持续跟进。

4 总结与展望

渔业资源声学技术在我国的研究与利用跨越内陆、近海、远洋等水域,尤其在岛礁等特殊水域[72],凭借其优势在渔业资源评估中发挥着越来越重要的作用。从近年的研究内容来看,我国的渔业资源声学评估以鱼类资源量为研究中心,对鱼类单体目标强度研究较少,对有开发潜力物种(如头足类和南极磷虾)的研究尚不充分。这可能降低今后水声学调查研究的准确性以及我国对待开发渔业资源的主动性。因此,为提高渔业资源评估技术的应用水平和范围,既要从研究基础等方面进行准确细致的探索,又要根据调查海域和目标生物的特点逐步推进相应的调查研究工作。

致谢:感谢浙江省海洋水产研究所渔业资源与生态实验室全体工作人员在论文撰写期间给予的帮助,谨致谢忱!