体育科学新学科“Sport Pedagogy”的溯源及再认识

王 鹏,王继艳

(曲靖师范学院 体育学院,云南 曲靖 655011)

Sport pedagogy(SP)在国外被认为是体育科学中较为年轻的分支学科,也是一门正在发展中的学科,学科知识涉及在任何运动(sport)、锻炼(exercise)、身体活动(physcial activity)或学校体育教育等场景中发生的教育实践,国内学者认为其基本内涵接近广义的体育教育学(AIESEP,2012;Sidentop,2008;Tinning,2008)。由于英美学者(Anglo-American)对“sport”和“pedagogy”概念的理解问题,在很长一段时间内争论不断,对SP的定义及学科定位没有明确的国际共识,一度被认为是过时的危机学科,也曾被提升至是体育科学各分支学科结晶点(crystallization point)的核心位置(Schmidt-Millard,2003)。为解决SP的国际认同和学科发展问题,2012年,国际体育高等教育协会(International Association for Physical Education in Higher Education)在英国伯明翰大学举办了有关“重新定义SP”的专家研讨会,该会议共有来自13个国家的36名体育教育学专家参加,会后发布了一个关于SP的声明,内容包括学科定义、定位、内容和发展方向。这次会议标志着国际学术界对SP的普遍认同,以及学科国际化的开始。在此之前,国外已有多位学者对该学科的发展演变进行了相关研究,其中澳大利亚学者Richard Tinning的梳理较为详尽,在其基础上国内也有学者结合实际情况进行了相应的研究(李世宏,2011;倪钊,2015)。

我国学者自20世纪90年代就已经开始了对体育教育学学科体系的探索。在国家层面的学科框架内,我国体育科学的学科分类与代码沿用的是1992年制定的国家标准(GB/T 13745—2009),体育教育学(890.50)是13门二级学科之一。但从发展现状看,国内对该学科的认识仍处于初始阶段,学科知识体系基本局限于学校体育领域。SP同一些其他概念如“sport”一样属于舶来品,由于不是原生的,在中国化的过程中,不可避免地出现了各种歧义,但是这些概念所包含的内容是客观存在的,由于思维方式和文化背景不同,导致了学科认知的差异,所以只有理清SP在国际环境中的真正内涵,才可以更好地中国化。本研究基于国内外的相关成果,以“sport”和“pedagogy”的语源学分析为着手点,追溯SP的概念起源和发展演变,再到形成国际认同的发展中的学科,最后依据以上研究提出学科发展方向,为我国体育教育学同国际接轨提供准确的学科定位,同时为体育教育学在国内更深入的发展提供思路。

1 文献检索

中文文献通过中国知网(1979年1月1日—2019年11月20日)和百度学术(1979—2019年)网络检索平台,分别以“体育教育学”“sport pedagogy”和“体育”为主题词进行检索;英文文献通过Burapha University图书馆的E-Databases、Google Scholar和 iData,分别以“sport pedagogy”“sport”“pedagogy”和“physical education”为关键词和主题词进行检索。中英文文献通过“或(or)”和“与(and)”进行组配,构成补充逻辑检索式,结合文献追溯法共计查阅了156篇。以体育教育学领域内的经典书籍、专业权威期刊论文、高频文献为主要筛选标准,同时遵照使用原创引文原则,尽量避免使用二次引文(涉及SP发源地德语的一些文献,因语言不通,部分文献出现了“合理二次引文”情况)。在检索、初筛和纳入过程阶段,首先由本文2名作者依据筛选标准各自进行筛查,分为“选用”“待定”和“排除”3大类。然后将存在分歧的文献共同讨论或邀请第三方完成文献筛查工作。通过筛选,最终对密切相关的41份文献进行了研读,包括专著9部(英文5部,中文4部),论文32篇(英文17篇,中文15篇)。

2 广义化的sport

国内学者对sport的概念并不陌生,其原意是指需要体力和技术的游戏,如足球、田径类的运动项目,以及其他具有比赛性质的休闲活动(英国柯林斯出版公司,2011)。但在国际体育学界,sport正在成为一个更广义的概念,虽然以英语为母语的国家仍局限于sport的本来的涵义。出现这种情况的主要原因是没有一个英语单词可以概括广义的“体育”,而非英语国家基本可以用自己的方式找到一个合适名称来描述广义概念。这就如同“physical activity”概念的流行,以英语为母语的学者总在寻找一个大而具有概括性的概念,SP在一定程度上也是基于这种逻辑产生的。

现在英语语源国家的学者正慢慢认同这一概念,例如,第1位系统梳理SP发展的学者Tinning(2008)和美国学校体育学者Siedentop(2008)366都认为sport是一个类似于我国广义“体育”的概念,认为sport应该是一个广义的词,不仅包括竞技运动,还包括休闲和健康,sport这个术语在世界范围内的应用同“Sport for all”流行于世界的活动相似。在2012年的会议上,也有学者针对用“sport&exercise pedagogy”,还是用“sport pedagogy”进行了辩论。最终还是采纳后者作为声明的题目,理由是大部分学者认为“名称没有任务重要”,会议也提出需要一个更合适的名片来命名该学科,可能前者更可取(部分学者认为前者可以扩大体育教育学的研究领域,反映出对于英语国家学者来说,接受“sport是大体育”会产生一定的思维障碍(AIESEP,2012)。乔玉成(2013)从发生学角度对体育的概念进行了探讨,认为体育在英文中没有对应的单词,日常体育和科学概念不同。在世界语言中,中国话语体系中的“Kung Fu”和“Tai Ji”已然被接受。因此,我国学者推广熊斗寅(2004)提出的拼音“Ti Yu”作为广义体育的国际概念也未尝不可。

国内学者针对sport的概念问题进行了长期争论,本研究比较赞同熊斗寅(2004)的观点,sport应该整体化和本土化,他认为德英法等欧洲大陆拉丁、斯拉夫和央格鲁撒克逊3大语系都认为sport是大概念,国际学者对sport的认识,说明sport已经广义化了。同时,有学者坚持sport应按照其语源本义翻译为运动(韩丹,1996)。这些纠结不清的争论,直接导致学术界对SP的翻译也衍生出相应的名称,例如,相继出现的竞技教育学(sports pedagogy)和运动教育学。此外,也有学者基于思维方式从哲学角度提出了“真义体育观”(王学峰,2003,2004)。

东西方思维方式是东西方文化的基础,思维的差异是概念差异的根源。东方主综合(整体观),西方主分析(局部观),综合的思维方式从模糊的大概念开始,而分析的思维方式则相反。中国化必须建立在中国人思维方式的基础上,引进西方的知识,转化为中国化的知识,避免全盘西化。我国体育界对体育概念的争论大多只局限在术语层面,但从哲学思维的角度看,这实际上是东西方不同思维方式(直觉经验性思维与逻辑实证性思维)间产生激烈碰撞的结果(孟凡强,2009)。从思维方式的角度看外来单词的概念化,一定要按照中国人的思维方式去定义,否则在概念传播过程中,必然会出现思维的混乱。作为科班出身的体育人,sport是广义体育作为教科书的概念已收录于新一代的字典里,而且正在传播着这种概念,在此过程中并未感觉到思维混乱,说明熊斗寅先生的本土化是正确的,这也同辩证唯物主义方法论相符。东西方两种思维方式都有各自的优缺点,在自己思维方式的基础上,对外来事物进行本土化较为稳妥,而不是用西方的思维方式生搬硬套。也可以看到,有些国内学者已经在使用体育教育学作为SP的翻译。这同国际上对sport的认知,尤其是在SP中的认知是一致的。

3 内涵丰富的pedagogy

从国内已有的文献可以看出,大部分学者针对SP的概念主要纠结于sport,普遍将pedagogy称作是教育学,对它的语源反而不在意,但pedagogy才是这门学科的精髓,国内鲜有学者对其内涵进行详细追溯。Pedagogy的语源pedagogues(Paidagögus,教仆)来自于古希腊语,一般pedagogues都是奴隶,通常是作为“战利品”(spoils of war)的外国人,其工作是在生活和学习等各方面陪伴主人的孩子直到青春期结束(Smith,2012)。Pedagogy在柯林斯字典中是有关于教学(teaching)方法、原则的研究和理论(英国柯林斯出版公司,2011)1929。在考虑体育领域内pedagogy的概念时,首先需要查阅教育学领域的文献,总结pedagogy在传统定义中最流行的概念,有研究认为它并不仅限于教学。在英语环境下,越来越多的讨论开始关注pedagogy。英国教学委员会将pedagogy描述为“教师日常工作的基本内容,简单地说是关于教学,但需要用更宽广的视角将它看作是一个复杂的活动,不仅是传授知识,它涉及到教学的艺术(art)、技艺(craft)和科学(science)”(Armour,2013;Smith,2012;Tinning,2010)。

Pedagogy和education存在很多争论,1803年康德在《论教育学》(On Pedagogy)中认为,pedagogue的地位比校长重要,因为后者只是教孩子知识,而pedagogue教他如何举止,pedagogy是为了生活,而education仅存在于学校(Smith,2012)。那么pedagogy是如何变得关注于教学(teaching)?16—17世纪,欧洲“关注学校教师教学和方法的文献不断增多,在教学大纲中规定了教什么,注重学校的组织和发展,教学(teaching)和教学内容分离,导致欧洲大陆大部分地区对教学过程越来越感兴趣”(Hamilton,1999)。在此期间,一个重要的里程碑是夸美纽斯《大教学论》(The Great Didactic)的出版。他制定了至今依然有效的教学原则,如“教学必须符合学生的发展阶段,从易到难,教学缓慢而系统地进行等”。康德哲学的继任者赫尔巴特进一步提升了教学的位置,认为“teaching是(学校)教育的中心活动,pedagogy应该从一般教育理论中抽取出来”(Smith,2012)。随着大众教育和课程的发展,也有学者认为教学应该是人类的一部分,而不应该是一种抽取的科学(Hamilton,1999)。

Freire(2003)的著作《受压迫的教育学》(Pedagogy of the Oppressed)再次唤醒了人们对pedagogy的兴趣,他认为:“教师应该围绕着人们,知道他们的需求;获得关于学生所需的知识和知识量(比标准课程),提高教师自己的能力;终身学习的场所可以是正式的教学机构,也可以是非正式的,简单说教育应该融入人们的生活和工作,然后伴随他们学习和成长”。围绕批判教育学(critical pedaogy)思想,他抨击了正式教育中普遍存在的“银行储蓄式教育”的教学模式(banking model of educaiton),将教师和学生从中解放出来,获得感知这个世界,并发现自我价值的能力。Murphy(1996)的《界定教育学》(Defining Pedagogy)作为pedagogy在英国复兴的奠基性论文,通过强调pedagogy的概念,重新聚焦teaching和learning,它是一个关于教师、学生、学习环境(learning environment)和学习任务(learning tasks)互动的概念,可以帮助英国创建优质的国家课程(curriculum)。Smith(2012)总结了英国转向pedagogy的原因有3个:pedagogy of compliance(通过课程过度控制教学活动)、dull didactic(代表着枯燥的说教)和social pedagogy(学校教育等正式教育无法满足学青少年的需求)。英国对社会和青年工作的关注,以及对正式教育中僵化教学模式的反思,推动了pedagogy在英语世界的复兴。可以看到,“教仆”的工作再次被重视,新的“pedagogue”应该继承古希腊的伴随(accompanying)、掌握帮助(helping)与关怀(caring for)的方法和从事将“学习带入生活”(bring learning to life)的方法。也就是说在讨论pedagogy时不要把它看作主要是关于教学的,应该是探索、思考和实践,教师从主导者变为协同者或引导者,关心和帮助学生融入社会和生活,获得个性化的技能,成为期望中的自己,教学只是pedagogy实践中的一部分。

从以上教育学领域对pedagogy的认识来看,pedagogy已经不只是教学,而是融入生活的一个非常广义的概念,除教学外还主要涉及到评价(学习者的需求)、教师教育(基于学习者需求的教师发展)、贯穿学校和校外的终身学习(教育时空)。

体育领域内的学者也有较为详细和专业的追溯,Tinning(2008)引用了 Grossberg的观点,把 pedagogy比喻成一条变形虫,比较散乱和不确定,是一个非常宽广的政治文化维度,没有固定的定义。他认为20世纪90年代以后是pedagogy研究的爆发期,主要涉及到受压迫的教育学、文化教育学、现象学教育学、学校体育教育学、女权主义教育学、批判教育学,以及适度教育学等领域。pedagogy的出现必须有指导者,以及学习者和学习主题之间的教育学邂逅,任何有目的知识的生产与再生产,都可称作pedagogy。

在起源地欧洲大陆,pedagogy已经使用多年,但直到20世纪70年代末至80年代初,在北美和英国并未受到广泛关注(李世宏,2011;Tinning,2008)。现在英语世界才刚刚习惯使用这个术语,不同的国家其涵义也大相径庭。比如在捷克,pedagogy是轻蔑的语言,在瑞典,它与家庭和小孩的教养实践相关。在欧洲体育科学领域,德国学者Herbert Haag认为教授法(didactics)、指导(instruction)、教学(teaching)和pedagogy在一定范围内是重叠的(Tinning,2008)。在英国,Armour(2013)认为,pedagogy有关儿童的全面发展,对青少年的体育教育进行了较为系统的研究。Siedentop(2008)366认为,pedagogy关注教学,但应该被作为一个最宽广的领域。在《体育教育手册》(The Handbook of Physical Education)中将pedagogy置于中心位置,pedagogy被解释为3个基本要素:学习(learning)、教学(teaching)和课程(curriculum),这3个因素是相互依存的,但为了有组织的目的而相互分离(Kirk et al.,2006)。这么多的概念方向,每一种都有自己对pedagogy的特殊定义,并言之有理,主要还是由于不同文化和思维方式造成的,所以要找到具有共同基础并都相对赞同的概念是比较困难的。

综上,现在体育教育学领域内的pedagogy是一个具有强大内涵的术语,它通过体育科学众多的分支学科思考知识生产和再生产的过程。pedagogy来源于古希腊,同所有的单词一样,它一直变化着,是一个发展中的概念。可以肯定pedagogy所涉及的领域不局限于学校,现在已经同sport一样成为了一个比较宽广的概念。尽管教学依然是pedagogy的核心,但它有更多的涵义,整合了学习、知识、文化和认同,倾向于人的全面发展。

4 Sport pedagogy的发展演变

自诞生起,SP同学校体育教育就有着盘根错节的联系,几乎所有国家的学者都认同SP来源于学校体育教育,但随着社会发展,由于教育学的高度分化、体育理论发展和体育教育人才培养的需要,SP所涵盖的内容必然要远大于physical education(PE)。该学科从20世纪60年代至今有近60年的发展历史,通过对国内外文献资料的分析,本研究认为可以将其分为3个阶段:萌芽阶段(1960—1996年)、国际认同阶段(1997—2012年)、学科初步形成阶段(2013年至今)。

4.1 萌芽阶段

20世纪60年代末,德国学者第1次正式使用“体育教育学”(sportpädagogik)的概念(李世宏,2011)。至于为什么最早产生于德国,相关文献较少,即使在Richard Tinning详细而清晰的研究中也未提及。熊斗寅(1979)在介绍几个国家体育科研发展概况时,认为德国体育教育学的研究重点是关于优秀运动员的教育问题。由此可以推测,德国学者主要是基于竞技体育教育的需要,提出了体育教育学的概念。德国学者Herbert Hagg是SP最主要的推广人。他的主要观点有:体育教育学是体育科学的一个主要学术领域,急需阐明它的本质;体育教育学是体育科学的分支学科,处于体育科学的中心位置,位于体育科学和教育科学之间,主要解决体育(运动、游戏和舞蹈等)教育方面的问题,它存在于每个教学和学习过程中,更重要的是他指出体育教育学是一个理论领域(如同运动生物力学或者运动心理学),而不是与PE同义,体育教育学既包括同体育相关的自然科学,也包括行为科学、艺术、人文社会科学(Tinning,2008)。

在第1阶段,体育教育学在美国体育学术领域的发展较为曲折。在英语环境下,最大的困难是身份认同问题,英语国家的体育教育工作者,都自我认同为PE工作者,所有关于SP的学术活动(专著和学术会议)都置于PE概念下,避免使用SP概念,甚至使用phycial education pedagogy代替SP(李世宏,2011)。美国学者对SP的主要观点为身体活动中的教和学是其中心问题,研究内容是探求教和学的本质问题;20世纪90年代早期SP处于危机中,该学科不能确定研究主题和目标,也没有研究方向,其本质是未知的(Tinning,2008)。

我国学者将体育教育学作为一门独立的学科进行研究始于20世纪80年代,国内在1996年以前,相关论文和专著较少(陈洁 等,2012;龚坚 等,2006;刘清黎,1994)。路春雷等(1993)在“体育教育学学科建设刍议”一文中,分析了体育教育学产生的必然性,阐述了体育教育学的研究对象、学科性质和内容结构体系,指出学科建设和发展过程中需要注意的问题。刘清黎(1994)的《体育教育学》是国内的第1部体育教育教材,该书对体育教育学的一些概念进行了论述,认为该学科是体育科学和教育科学相互渗透的结果,是一门交叉性学科,是研究整个体育教育过程中基本规律及科学的方法,主要以学校体育教育为基础,后期2部教材延续了这种趋势。

4.2 国际认同阶段

在第2阶段,1996年第1本体育教育类专业国际期刊Physical Education and Sport Pedagogy(PESP)正式刊出,标志着国际学术界开始对SP学科地位的认同,Tinning认为,这本刊物试图涵盖PE和SP,但也说明其学科地位依然模糊。在SP发源地,也有相关论文和专著出现,由于德语的限制,所获得的信息较少。Siedentop(2008)368认为SP已经是体育科学的分支学科之一,在美国,普遍认为其学科涵盖领域非常宽广,SP比较清晰地包括学校的教学,以及社区俱乐部的教学和训练,现在人们终身参与sport、fitness和PE,只要有体育教育方面的需求,可以接受各种形式的体育教育活动,如果体育教育学被限制在学校体育教育领域,其定义将过于狭窄。这一时期虽然美国学界已经认识到SP具有更为广阔的学科范围,但相比较欧洲国家,美国学者在学术研究时更愿意使用PE和PE teachers education(PETE)(Tinning,2008)。这种现象暗示着国际学界迫切需要厘清PE、PETE与SP的关系,达成国际共识。

这一阶段,Tinning(2010)188着重探讨了pedagogy的概念,梳理了学科定义。体育教育学不仅关注怎样去教(teaching),还积极探索了体育领域内pedagogy的本质和目的,讨论了在不同背景中pedagogy的过程,及其在身体活动、身体、健康领域的相互交叉。他认为,一个好教师的能力是利用个案研究帮助学生学习和体验“真实的生活”,成功搭建理论和实践的联系。国外学者比较喜欢用个案来分析教育学现象,在下一阶段,这种方法也被积极地应用到研究实践中(Armour,2013)。

在亚洲非英语国家,也从不同的角度定义体育教育学。韩国学者认为,培养专业运动员的竞技体育应该属于体育教育学领域,也清楚地指出,因为体育教育主要的活动空间是学校,所以学校体育教育必须是体育教育研究的主攻方向。学校体育是其研究的主要领域,主要集中在课程、教学及教师教育等领域。而社会体育教育的方向是为了人类生存质量和社会发展。他们认为,由于对体育教育学认识上的错位或重视不够,技术和战术传授等层面教育现象的研究,远滞后于学校和社会体育教育的研究。体育教育学的研究方法以实证研究为基础,定量研究占统治地位,但以解释学为基础的定性研究正在逐步受到重视。体育教育学最重要的问题是如何形成知识体系(赵春花,2007)。可以看出,韩国学者已认识到体育教育学也是大概念,学校体育教育学是基础,社会体育教育学,尤其是竞技体育教育学的研究较为落后,需要关注学科体系构建和研究方法问题。

我国学者认为,体育教育学是一个体系,现在它的发展并不平衡,缺少系统的研究模式,有关训练的体育教育学尚未形成体系,其中大部分科研成果在体育科学的其他分支科学内任意完成(田以麟等,2006)。该观点从体育教育学和竞技体育关系的角度分析,认为竞技体育训练独立于体育教育体系,而缺少群众基础的竞技体育会影响体育强国的建设。针对竞技体育的异化以及对竞技体育的教育问题,也有学者进行了系统研究,构建了竞技教育学,该理论的出发点是如何在竞技体育中的夺标育人,发展文化竞技,更准确地说不能称之为体育教育,它应该是对我国竞技体育发展模式的探索(宋继新,2012)。从研究内容来看,主要涉及体育教育学中竞技体育教育的部分内容。在理论体系方面,2000年以后出版的2部教材(陈洁等,2012;龚坚等,2006)对体育教育学的定义没明显的变化,都认识到这是一门新兴学科,统一将其分为广义和狭义2种,但都没有逃脱学校体育教育学(狭义)的束缚。这2部教材认为该学科主要由4部分构成,包括体育教师、学生、体育教育目的及体育课程,研究重点也主要集中于此。研究主体框架可以概括为学校体育教育学和校外体育教育学,后者没有形成系统研究。李世宏(2011)通过分析国内外的相关研究,对体育教育学学科概念和建设进行了系统研究,建议在概念上回归德语的内涵,进一步丰富研究对象、充实研究内容,在研究方法方面注重自然科学和人文社会科学的平衡,“教育意义上的发展”作为同其他体育学科相联系的纽带,学科价值是帮助人们构建幸福生活。

第2阶段国内学者虽对体育教育学有着整体化的概念,相关研究较多,但碎片化比较严重,尚未形成体系。体育教育学各研究方向割裂,而且从相关教材来看,我国对体育教育学的系统研究还是以学校体育教育为主,处于初始阶段。

4.3 学科初步形成阶段

第3阶段,始于2012年国际体育教育高等教育协会组织的世界性学术会议,本次会议被认为国际学术领域正式接纳SP。会后题为《(重新)定义的体育教育学》(Sport&exercise pedagogy:(Re)Defining the field)的报告,以及英国学者Kathleen Armour随后出版的《体育教育学——教学和训练导论》(Sport Pedagogy—An Introduction for Teaching and Coaching)可以作为这一阶段的奠基性成果。此次会议确立了体育学习者的需求是SP的核心,其研究领域在体育科学中比较独特,因为它是基于实践的,关注具体学习者的需求,这就意味着需要多学科和跨学科的知识去满足个性化学习者的需求。SP的研究领域包括不同的叠加的领域(正式和非正式体育教育),包括学校、俱乐部、家庭、社区、商业区和医院等。从本质上说,它的中心是涉及到任何地理、时间和具体空间的教育邂逅,在这些空间内体育教师、教练和指导者满足个性化的学习者并进行教育实践(AIESEP,2012)。在未来,体育教育学个案研究、教学模式、教育干预的设计,发展新理论和新的评价方法都是它的研究范围。例如,Armour(2014)用20个具体的体育教育案例帮助不同类型的学习者了解实现最佳化教学的方式。总之,SP应该是所有体育科学中核心的分支学科,扩大化的概念可以保证它在众多学科中是清晰可见的。

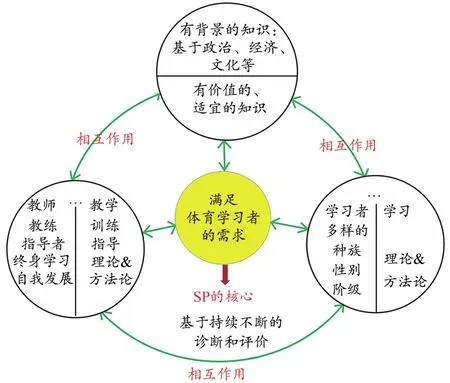

Kethleen Armour作为这一阶段SP发展的主要推动者,她认为SP由复杂的“三维一核”构成,三维包括教育者和教育、学习者和学习、有背景的知识,核心为满足学习者的需求(图1)。这一模型形象地概括了体育教育活动的运行体系和研究框架,同时也解释了上一阶段PE、PETE与SP关系的问题,清晰地表明PETE是SP其中的一个构成维度,PE是SP有机结构中的一个领域。SP研究的核心是如何满足学习者的需要,体育教育者要具有准确诊断和评价学习者的能力。这种能力以教育学理论、社会学、心理学、历史、哲学和社会政策为关键支撑,此外有些知识和技巧来自于生理学、生物力学等自然科学。SP是体育教育实践和概念化的挑战,是多学科的努力。没有多维度交叉学科的能力,教师和教练便难以满足学习者的不同需求。

图1 体育教育学“三维一核”结构图Figure 1.“Three Dimensions and One Core”Structure Diagram of Sport Pedagoy

国际上重新定位SP,主要原因是受到体育领域内哲学思潮的影响。2010年,SP的研究主线身体素养(physcial literacy)第 1次明确地将“具身化”(embodiment)作为其哲学基础(王鹏等,2019)。这样体育教育学的核心概念必将围绕“individual”展开,每个人所具有的身体、环境和需求都不一样。因此,未来体育教育必须是个性化的教育,体育学习者在任何时空内涉及身体活动的领域都应得到满足,后续研究基于此陆续展开。

2012年以后(截至2019年6月),PESP发表了较多以“pedagogy”为关键词的研究成果。同“三维一核”框架相呼应,大部分研究主要围绕如何满足独特个体的需求展开,解决方案是非线性教育学(nonlinear pedagogy)理念的兴起,替代了传统体育教学方法占主导地位的规定性教学 理 念(prescriptive teaching philosophy)(Moy et al.,2016)。该理念是以“学习者为中心”的升级版,倡导以“学习者-环境”为中心,将“具身化”哲学贯穿始终,独特的个人(身心一体)和环境的互动构成一个全新的体育教学理论框架。其中约束导向法(constraint-led approach,CLA)是近年最具代表性的非线性教学方法,被认为是解决学校体育教育中身体素养培养的优秀方案,因为个性化的CLA可以激发学习者的信心、动机和能力(Roberts et al.,2019)。Renshaw等(2018)和非线性教育学学者Chow共同构建了CLA。CLA是体育教育学一个新兴的学习理论框架,遵循非线性教学原则(代表性学习设计、信息运动耦合、约束操作、探索性学习和减少对运动的有意识控制),以生态动力学理论为基础,帮助体育学习者设计具有代表性的学习任务,提倡以约束为导向的视角来获取运动技能和知识,以增强学习效果(Machado et al.,2019)。主要内容包括:CLA理论基础、个人-环境的相互关系、运动技能的自解释性(affordance)、感知-动作耦合(perception-action couplings)和协同适应性、约束条件下的自组织(self-organizing)、代表性学习的设计、重复而不重复的实践(鼓励在约束条件下进行的自组织)等具有创新性的理论,同时也明确了CLA的使用是有条件的,对体育教育者操作约束条件(跨学科和交叉学科能力)有着极高的要求。

在西方学者认同CLA作为占主导性体育教学方法以前,过去 30年,以 teaching games for understaning(TGFU)为代表的“以学习者为中心”的教学方法一直以来都是研究热点(Tan et al.,2012)。随着“具身化”哲学和非线性教育学的发展,过于简单化、还原主义的教学方法已成为体育教育学的障碍,因为体育教育的实践对象是复杂的、动态的和具身的(embodied)(Roberts et al.,2019)。在专业期刊中经历了激烈的讨论,CLA将TGFU定位为没有完整基础理论的操作模型,而TGFU认为CLA是新瓶装的老酒(old win in new bottle)。TGFU支持者宣称二者的基础不一样,TGFU是从教育(educative perspective)的角度,而CLA是从体育科学/技能获得(sport science/skill acquisition)的角度出发的。同时,阐述了二者本质都是以游戏为中心的教学方法(game-centered approach),需要避免简单地通过操纵约束条件而使“游戏成为教师”的情况出现(Tan et al.,2012)。CLA支持者则认为TGFU多用于战术培养,过于单一。而CLA是基于非线性教育学而产生的,以“学习者-环境”为中心的微观结构(大脑-身-环境构成的非线性动力结构)为基础,依托生态动力学(ecological dynamics)理论框架而形成的方法(王鹏等,2019)。通过鼓励体育教育者识别和修改交互约束条件(学习者、任务和环境),促进个性化的学习者完成感知和行动耦合。CLA是一个更为广泛的应用框架,已经被用于学校体育、竞技运动和运动干预中的教育实践中。

在这一阶段,国内相关体育教育学的研究较少,缺乏连续性,有关主要进展是其哲学基础的研究。国际上已经明确了SP的学科地位和发展方向,完成了学科框架的初步构建,在学术领域更多地关注非线性体育教学理念和非线性教学方法研究。近1年文献显示,CLA已成为专业期刊中的热门研究主题。研究内容主要涉及CLA的理论构建、个案研究、残疾人体育教育和职前教师教育,非线性体育教学法已进入实验应用阶段(Correia et al.,2019;Machado et al.,2019;Moy et al.,2019;Pinder et al.,2019 ;Práxedes et al.,2019;Renshaw et al.,2018)。

5 Sport pedagogy定义的梳理与再认识

2012年,国际体育高等教育协会对SP的定义是一门运动和锻炼科学、人体机能学和人体运动学研究的广义领域的分支学术科目,类似于其他已经建立的学科,如锻炼生理学、运动锻炼心理学、运动生物力学等。SP综合多学科或跨学科(multi/inter-disciplinary)知识满足教育学邂逅(pedagogical encounter)中“具身学习者”(embodied learners)的需求。教育学邂逅可被定义为一个精准的时刻(precise moment),即一个教师(teacher)、教练(coach)或指导者(instructor)力图支持竞技运动、身体活动或锻炼环境中的学习者,满足这些学习者的需求是教育学邂逅最重要的任务。学校体育教学、运动训练和锻炼指导是教育学邂逅存在的主要场景。SP也是一个以身体活动场景(physcial activity settings)中的学习者和学习为中心的交叉学科。学科目的:无论何时何地,当学习者终身学习时,体育教育学可以满足他们在竞技运动或其他身体活动形式中的任何需要。因此,SP支持教学、训练和指导,并贯穿不同教育实践形式(时间和空间)之间产生的传统隔阂(traditional barriers)。

Armour(2013)2认为,SP 是体育科学的一门新学科,为教学、训练和运动锻炼指导提供支持,也是一个有关教育科学的学科,关注于贯穿终身的和跨越竞技体育、学校体育、体育锻炼领域的个体身体活动的学习经验,超越传统教学、训练和锻炼指导的专业界限。体育教育学将个人及其身体获得的终身学习作为核心。体育领域的学习者作为一个完整的人,不能局限于学校。进行体育教育学研究的主要原因是教育实践中需要的知识大部分是跨学科的,该学科关注于综合其他分支学科来支撑体育教育学的实践。Armour的研究热衷于通过不同年龄和不同类型的教育学案例分析和解决这些案例之间的差异,最终支撑专业的实践者去帮助体育教育、青年运动和终身身体活动领域的学习者。

国内对体育教育学的定义主要来自3本教材(陈洁等,2012;龚坚 等,2006;刘清黎,1994),都认同体育教育学是由体育科学和教育科学相互渗透形成的一门交叉性和应用性的基础理论学科。体育教育学作为教育学的分支,是教育学基本理论在各种体育教育实践活动中运用的具体体现,是教育学的基本原理方法同体育学科有机结合的产物。它集教育学、生理学、心理学、社会学及哲学的相关理论于一身,但又是一门独立的基础应用性学科。就学科性质来看,既有教育科学的基本理论,又包括体育科学、社会科学和哲学的研究原理和方法,是一门典型的交叉综合性学科。这些教材中对体育教育学概念的理解一直以来分为大小概念,由于受到教育学和体育概念的影响,对体育教育学概念的认识可以从2个层面进行。当体育活动着重被赋予发挥对青少年身体、心理、品德和社会适应等方面的改造和促进作用时,体育教育学即是学校体育中的一门学科,指在各级各类学校中,以青少年参与的各种体育教育活动和现象为研究对象,并揭示其规律,探究其方法的一门基础性应用学科。另外,当体育对社会发生作用和影响时,体育教育学研究的范围就突破了学校的局限而扩展到所有与传授体育知识、传承体育文化有关的范畴,其研究对象也从青少年扩大为全民,这就是广义的体育教育学,研究对象为所有与体育知识和文化的传递有关,并能对人类社会发展产生影响的各种体育教育现象,探究其基本原理和规律的一门学科。其基本理论、方法和规律适用于任何形式、任何类型和性质的体育教育活动的基础性研究,如学校体育、军事体育、残疾人体育、社区体育、家庭体育、竞技体育,健身体育等。

李世宏(2011)以国际视野认为,体育教育学是一门从教育角度考察人类各种体育活动的学科,它涉及教育学的基础知识,将人类的体育活动作为教育领域的问题进行研究,主要关注人类各种体育活动与教育意义上的活动(如教学、教养、抚育、训诫)之间的关系,在研究对象上包括各类正规和非正规教育机构中的不同年龄、种族、性别、宗教信仰、社会经济地位的人群,注重通过体育活动使人获得教育意义上的发展。体育教育学不应局限于学校体育领域,研究对象应该向更宽广的空间扩展。李世宏(2012)认为,初期应该将研究对象集中于学校体育,随着社会发展逐步扩大研究的范围。体育教育学的研究内容应该面向人类生活的体育教育事实和体育教育中人的体验。研究方法不应只运用自然科学的实证研究方法,也应该通过人文主义的研究对人们在体育教育体验、经验、思维、意识、情感、行为等存在进行研究,从而面向体育教育本身,探究体育教育活动中人的存在。体育教育学的发展不再局限于学校体育领域,而要以教育为根本出发点,探讨一切与运动有关的教育活动。

我国对体育教育学的定义同国际相似,都认为是体育科学和教育学交叉渗透的综合性学科。但国内学者对体育教育学的哲学基础和研究框架并没有明确的表述,研究重心集中在学校体育领域。综合国内外体育教育学的发展演变和定义,本研究认为:体育教育学是一门复杂的交叉应用性学科,以“具身化”哲学为基础,由3个维度和1个核心构成复杂互动的研究框架(图1),是衔接人类不同阶段发展需要和贯穿终身体育教育的学科,通过整合体育科学各学科及其他学科的知识,以满足体育教育邂逅中个性化学习者的需求为主要目标,最终目的是将体育教育融入生活,消除人类参与体育各阶段之间的隔阂,获得健康、运动表现和幸福,达到终身体育的要求。

6 Sport pedagogy未来发展方向

总的来看,体育教育学是一门正在发展中的新学科。通过综合国内外学者对该学科的认识,未来学科发展方向将集中在以下领域:

完善体育教育学相对独立的知识体系,充实具体研究内容和方法论。现有的知识体系是基于学校体育学构建的,其他非正规的学校以外的社会体育教育和竞技体育教育的知识体系亟待补充,如有组织的运动健身俱乐部、幼儿体育教育、老年体育教育等。校外体育教育的研究框架需要进一步构建,并明确其研究内容。在实证研究为主要研究手段的基础上,发展新的方法论,结合采用已经存在的方法论去更好地满足体育教育实践者的需求,如复杂性科学研究的方法论在体育教育学中的应用。体育教育学跨学科和交叉学科的特点决定着综合研究方法将更多地应用于体育教育实践,例如可以精准诊断体育学习者需求的综合性评价方法体系。

关于先进的和高级的体育教育学是什么,现阶段学科本身还存在争议。未来研究需要夯实体育教育学的哲学基础,继续对学科理论进行顶层设计,准确回答体育教育学形成的本质问题,及未来学科走向,明确研究的主题和目标。体育教育学位于体育科学的中心位置,旗帜鲜明的综合体育科学和教育科学解决体育教育实践中的问题,探索体育教育学进行跨学科和交叉学科的研究范式,“三维一核”框架的相互作用和运行机制,以及体育教育知识体系的创新等问题。

体育教育学与非线性教育学的进一步融合。非线性体育教学模式将会不断完善理论基础。以CLA为代表非线性教学方法将会进一步扩大实践研究范围,非线性体育教学法需要协调个性化学习者和代表性群体之间的关系,一些利用非线性方法构建的模型将会成为具有挑战性的研究课题。随着非线性教学理论的不断发展和应用,职前体育教育者的培养模式和职后体育教育者的发展模式将会成为研究热点。

不同时空(年龄段和地点)背景下的体育教育学如何实现顺利衔接和转化,如何协调以健康为目标的身体活动和以运动成绩为目标的竞技运动之间的关系。体育教育学的最终目的是将体育教育融入生活,贯彻一生的体育教育如何在人类不同阶段进行衔接和转化是研究的重点和难点。竞技和健康的目标导向在体育教育实践中没有严格的界限,如何实现两者的最优化组合是体育教育学研究的重要方向。

设计有效的交流和传播工具将体育教育理论更好地传递给实践者,同时在实践中获得研究课题,实现体育教育理论和实践的统一。伴随着21世纪科学技术的高速发展,体育教育学应该着力利用新的工具设计理论和实践沟通的渠道。比如利用现代通讯工具可穿戴设备获得大数据有助于掌握体育教育的规律。

体育教育学需要进一步补充的研究空白:缺少在健康体育教育(health-related sport pedagogy)领域中的教育干预,比如缺少教育学依据设计的有效干预;从儿童到青少年健康体育教育的发展途径;肥胖是一个全球性的问题,迄今为止并没有清晰的肥胖体育教育学;学校在形成久坐行为中的作用,需要更多的研究关注社会、学校和家庭之间相互作用的体育教育模型。

国家政策导向的研究需求:“体教融合”背景下,广义体育和学校体育教育重新定位的问题;体育教师、专业教练员和体育指导员等不同来源“学校体育教练员”的培训模式和转换关系,以及制度壁垒的破除;体育教育学知识体系的重构和新时代体育教师的需求对现有体育教育专业人才培养模式的影响,体育本科专业设置实现优化或融合的可能性;“教会、勤练、常赛”的体育教育模式与学生内生动力的关系;将“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”作为身体素养发展水平的评价依据,探讨如何对身体素养的成长状态进行过程性评价,以及评价结果融入中、高考的应用研究等。

7 结束语

易剑东等(2014)全面剖析了我国体育学科的发展面临着学科、学位、学术分类的混乱等问题。体育教育学尤为严重,20年前已经被列为一门学科,在没有形成相对独立的知识体系的情况下被沿用至今。相较国外SP从争议学科到成为国际认同学科的步步递进,国内只有框架而没有实质行动的学科现状迫切需要改变。

国际上SP已经设立了专业的学术组织和学术期刊,主要成果集中在实证研究,并对体育教育学知识体系进行了初步构建,尽管才刚刚开启。我国虽然对该学科有了较为准确的定位,但是始终没有突破学校体育的束缚。学科理论框架没有完全搭建起来,学者在现有认知基础上应该抓住时机,在学科发展上占得先机。未来一段时间基于社会发展、竞技体育、衔接人类不同发展阶段体育教育和体育专业人才培养的需要,我国体育教育学首先应该确定一系列的社会设置和相应的机制,建立专业学会和专业期刊,设立专门的学术交流平台,慢慢过渡到完善研究机构、规范教学机构和建设信息中心。目前,中国体育科学学会中并没有体育教育学学会,只有学校体育学学会,从学科集约化和精细化角度来说,建议用前者替代后者,通过召集相关领域的学者产出创新性理论成果,完善学科知识体系,积极同国外学会及其它国际组织开展多方面的互动交流,构建严谨的学术组织,促进该学科的快速发展,为我国体育教育事业和体育学科的发展做出应有的贡献。

——《教育学原理研究》评介