“双高”视阈下校企双主体共建高水平专业群的创新实践

成秀萍

(苏州工业职业技术学院,江苏 苏州 215104)

国家“双高计划”与示范(骨干)校建设、优质校建设等既一脉相承,又显现出迈入提质培优和增值赋能新阶段的新亮点,最集中地体现在建设高水平高职校的同时,着力建设一批服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级的高水平专业群[1]。贯穿始终的主题主线是以平衡充分的因而也是有质量的教育供给来全面提升服务能级;核心要义是人才链与产业链持续动态匹配和“以学生为中心”的专业群协同育人;个中关键是协力共筑“校企主导、政府推动、行业指导、学校企业双主体实施”的命运共同体,以进一步激发行业企业的重要主体作用。

1 高水平地支撑以学生为中心的专业群人才培养

立德树人是高校立身之本。学生才是高校最广大的人民,学生的成人成长成才,始终是首要的、第一位的。新时代高职教育最亮丽的底色是专业群产教深度融合,旨在合力打造德技并修的、复合型的、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。“双高计划”比以往任何时候都更加注重舞好“龙头”,引领发展并带动形成“具有国际竞争力的人才培养高地”和“更高水平的人才培养体系”,也比以往任何时候都更加注重以学生为中心的人才培养与供给。高水平专业群人才培养,高在与产业的适配度、岗位(群)的契合度、实习(训)的有效度和就创业的相关度,高在校企“双主体”全程融入三年大学生涯,全程参与指导学业、就业、创业,引导他们学做人做事、学技术技能,能以过硬的一技之长和职业素养而实现高质量毕业和就业,入职后能安心和扎根于基层一线并创造价值和成就自我,最终汇入“向产业开放、向企业开放、向世界开放”的时代大潮,并成长为“两个一百年”奋斗目标的产业生力军。尤其是面向战略性新兴产业和现代制造业等技术领域,70%以上的一线新增从业人员均来自职业院校毕业生。恰如习近平总书记2019年8月考察甘肃张掖市山丹培黎学校时所强调的,“区域之间发展条件有差异,但在机会公平上不能有差别。要解决这个问题,关键是要发展教育,特别是职业教育。我国经济要靠实体经济作支撑,这就需要大量专业技术人才,需要大批大国工匠。”[2]事实也是如此,“人人皆可成才、人人尽展其才”的育人导向和“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚,越来越深入人心。“由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变”的定位,越来越稳固。“‘十三五’期间,职业教育最大的成就就是培养了一大批支撑经济社会发展的技术技能人才”[3]对这些用得上、下得去、留得住的应用型、技术技能型人才,当下已有92.7%的合作企业表示符合岗位需求,“十四五”将大有可为、大有作为。

历时地看,职业教育社会认可度显著提升。职业院校不仅每年向各行各业输送了约一千万毕业生,而且专业群建设与产业发展同频共振的格局初见端倪。纵观56所入选“双高计划”的高水平高职学校重点建设的112个专业群:对接战略性新兴产业的专业群有35个,占比31.25%;对接先进制造业和现代服务业的专业群分别有31个,各占27.68%;而对接现代农业的专业群有9个,占比8.04%;另有6个专业群对接其他产业,占比5.36%[4]。所有这112个专业群从顶层设计上就举旗亮剑、定位清晰,几乎全都聚力于国家战略和区域主导产业、支柱产业、战略性新兴产业等重点领域,或以鲜明的专业特色,或以特有的行业优势,或以公认的社会影响力来“下好一盘大棋”,既锚定所对接产业和区域的内生需求创“高峰”、建“样板”、立“标杆”,更以此为契机明晰发展定位、提升院校发展格局、增强发展自信、厚植发展特色。“人无我有、人有我优、人有我新、人有我特”的发展特色,就是高水平、高质量。专业群育人特色,正是院校的办学特色,也是作为供给侧一方的院校和作为需求侧一方的企业共同的核心竞争力。而高水平专业群是否特色鲜明,是否真正根植产业、融入地方,行业企业最有发言权。所培养的人才是否属企业的首选,所共建的专业是否受到考生、家长和社会的青睐,招生就业最能说明一切。惟有助力学生成人成长和自主学习、个性化学习、终身学习的教育,才是适合的教育;惟有选自产线车间一线的活页式和工作手册式的教材、“学历证书+若干职业技能等级证书”等案例进教材、进教程、进实训,“课堂革命”才有可能触及其心灵而有温度、有温情、有实效;校企导师团队也才有可能成为青年一代所欢迎的良师益友。从更深层次和更长远眼光来看,支撑好“以生为本”的专业群育人育才,既是让适合的人进入适合的专业学习和适合的岗位就业的价值追求,也是校企合力践行“以人民为中心”发展观的真挚情怀。

2 高水平地支持以能力提升为主线的专业群技术技能积累

能力提升是永恒的课题。作为一种跨界的教育类型,职业教育因产业而生、因产业而兴,也只有立足产业、支撑产业,才能把准把牢职业性和教育性之间的契合点,从而让培养的人才成为新兴产业不可或缺的劳动大军,也才符合“地方离不开”的高水平专业群建设方向。其中,首要的是“培养什么人”。高水平专业群平台课程资源的共享度和群内各专业(方向)课程的针对性,能让最适合该专业领域的学生(徒)得到合适的培养,享受到最适合自己、最显公平、因而也算是最有质量的教育,以最大限度地激发出内在潜能和个性化的职业特质、职业追求、职业文化等骨髓里的东西,经三年校企文化熏陶和校企导师言传身教,让这些“准员工”的职业取向和价值追求能在潜移默化之间融入企业未来发展的战略需求。在“怎样培养人”方面,高水平专业群始终追踪产业前沿,群内专业随动产业、育人方案随动企业、课程内容随动岗位、考核评价随动考证[5],引企入校入教入研,引入行业领域的新技术、新工艺、新规范、新标准,并将其与未来职场下从业岗位要求相糅合,大一“识岗”、大二“习岗”、大三“顶岗”相贯通,以做特基于工作过程的理实一体和工学结合育人机制。至于“谁来培养人”,高水平专业群总有一支以校企双带头人、校企双班主任、校企双导师为骨干的混编团队。他们以为党育人、为国育才的责任担当而培养学生,想企业之所想来抓合作,协校企校地之力并通过下企业、进产线、做大赛、老带新、结对子等多种举措来带队伍,以有效提升专业群团队对技术变革和产业迭代升级的适应性。

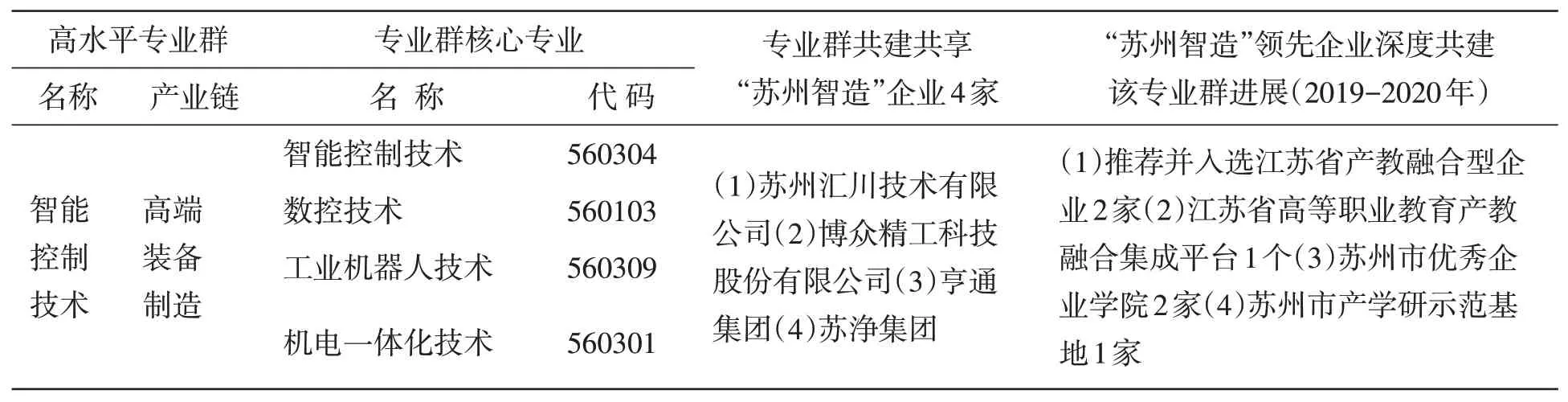

可见,教育能力和服务能力双向发力、能力本位与学生本位双轮驱动,是新阶段共建高水平专业群的题中之义。素有“人间天堂”“东方水城”“最美窗口”等美誉的苏州,2020年经济总量达2.01705万亿、位居全国各市经济实力第7,战略性新兴产业的产值占比达55.7%,战略性新兴产业的投资额达5968亿元、占工业投资的比重由2015年65.5%提高到2020年84%[6]。作为市属的国家“双高计划”建设单位,苏州工业职业技术学院(以下简称“学院”)迎来了“一带一路”交汇点建设、长三角一体化、江苏自贸区苏州片区等叠加机遇。学院秉承“地方院校服务地方”的宗旨,坚持做亮“工业”特色和做强“工科”品牌,全面融入把“可以勾画”的目标真实展示出来和打造向世界展示社会主义现代化的“最美窗口”的新使命[7];始终锚定“苏州智造”高端产业和产业高端,紧扣所服务面向的职业岗位群的内在逻辑关联来动态调整专业设置,适时优化相匹配的专业结构;专业领域进一步聚焦,智造类专业占全校专业总数的80%,并水到渠成地汇聚起全校80%的博士教授等高端人才(团队)和80%的产业教授、产教融合型企业、专业企业学院等高水平产教融合平台。入选国家“双高计划”的智能控制技术(Intelligent Control Technology,简称ICT)专业群及其累积的优势得以进一步集聚(表1),以“智能工厂”技术链成群、“智能车间”岗位链组群、“智能产线”课程链建群的积淀和特色进一步凸显,长期对接“苏州智造”产业及其有为有位的贡献度进一步攀升,真真切切地将该专业群建到了国家示范工厂“苏州胜利精密制造科技股份有限公司”等产业基地里,建在了孙春兰副总理2019年5月视察指导过的“富纳智造学院”和一届又一届的“富纳学徒班”里[8];将群内的核心专业建在了汇川(技术)、博众(精工)、高创(电子)等江苏省产教融合型企业主导的“智能工厂”生态圈里,将关键课程群建在了这些“智能产线”的需求链和技术链上。一个个源于一线需求的技术研发、技能积累、员工岗培等校企团队项目,助力专业群服务能力建设朝着“业内都认可”的共建目标而行稳致远。

3 高水平地赋能以产教融合为抓手的专业群服务能力建设

习近平总书记在祝贺我国技能选手荣膺第45届世界技能大赛佳绩时曾强调,“劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础,对推动经济高质量发展具有重要作用。”[9]而面临产业迭代升级和创新驱动,智能化改造和数字化转型所亟需的技术技能人才,整体上供不应求。据统计,2002年~2019年国内报纸以标题形式对“技工荒”报道的数量,共检索到40家报纸302篇报道。专业群建设是手段,最根本的目的在育人、育产业人,在汇入产业链之力以进一步深化“产中有教、教中有产”的育人新生态,在深度融入“以城市为节点、行业为支点、企业为重点”的产教融合新范式,在持续深耕产业链高端及其主导企业以进一步激发校企双主体的新动能,从而在赋能产业强链和就创业、六稳六保等“牛鼻子”工程之中,力求新作为、力争新业绩。我国职业教育与生俱来地就带有跨界的基因,“产教融合、校企合作仍然是职业教育的本质要求,是现代职业教育发展的重要方向,是构建现代职业教育体系的关键,是建设中国特色、世界水平现代职业教育的核心。”[10]目前,各级各类职业院校建有一千两百多个专业、十万多个专业点,几乎涵盖国民经济各领域。多达70%以上的高职生来自农村,千万个家庭因此而实现了拥有第一代大学生的夙愿。“职教一人、就业一人、脱贫一家”等一个个生动的现实画卷,已被实践证明属阻断贫困代际传递见效最快的方式。《职业教育东西协作行动计划(2016-2020年)》等更是始终聚力于“人人出彩、技能强国”的主旋律,已合作完成就业技能培训十四万余人、岗位技能提升培训16万人、创业培训2.3万人;已实质性地共建683个专业点、338个实习(训)基地、63个分校(教学点)、99个职教集团(联盟),累计投入对口帮扶资金设备超18亿元。高水平专业群在服务国家战略和区域协同发展以及产业升级中,将发挥更重要的人才“蓄水池”功能。在提质和培优目标设定上,应力求更高水平的合作共赢和更高质量的开放共享,而“资源共享的高度、深度、广度育共享机制是评价专业群建设成效的重要内容。”[11]在固本和强基的多措并举上,应维护好“汇川(技术)”“高创(电子)”“博众(精工)”等产业链主导企业,能切实享受到因共建“双高计划”而经学院推荐并入选“江苏省产教融合型企业”,及其“金融+财政+土地+信用”组合式政策红利,从而更可持续地融入到专业群产教深度融合之全过程。

表1 学院“智能控制技术”入选国家“双高计划”及其校企双主体协同共建情况一览表

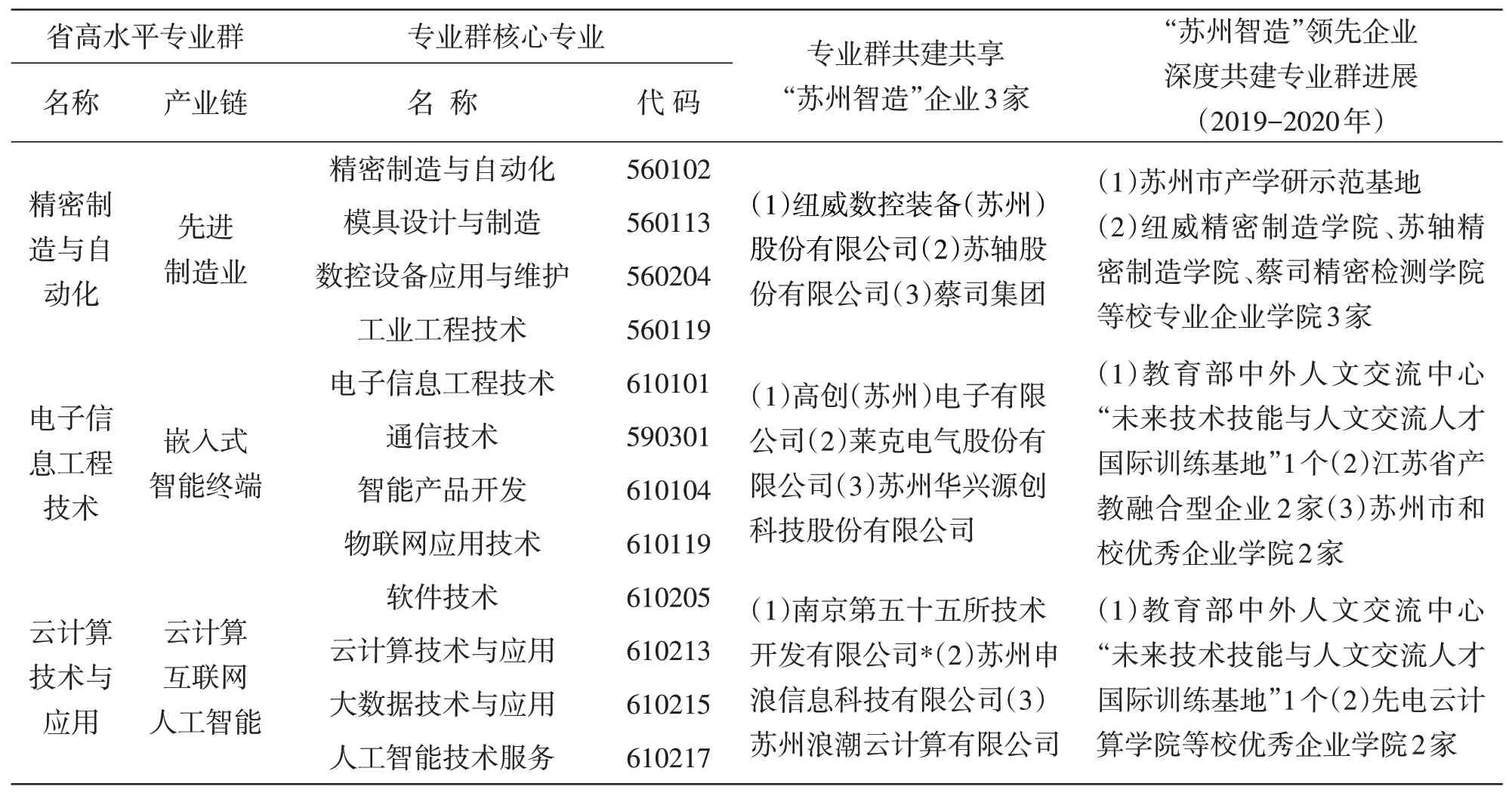

“苏州智造”发展水平领先全国,2020年电子信息、装备制造业年产值均破万亿元;全市规上工业总产值3.48万亿元、年均增长2.7%,规模稳居全国城市第三位。多达17所属地高职院校借力冠名式、订单式、融入式等校企联合培养,源源不断地提供了与苏州经济社会发展相适应的人才智力支撑。虽然本地生源只占11.03%,但每年有62.60%的毕业生留在苏州就业创业兴业;其中下沉到中小微企业等基层服务的人数,一直保持在60%以上[12],而智能制造大类毕业生毕业半年的整体就业率稳居在98%。2020年对于“智能控制技术”专业群而言,同样都是“双高计划”的深化之年:校企共建“智能车间”集成技术与应用等“江苏省高等职业教育高水平产教融合集成平台”和汇川机电学院、高创电信学院等平台,并持续深化专业与产业融合、教师与企业融合、课程与技术融合、教室与工厂融合、教风学风与企业文化融合的“五教合一、团组融通”的育人模式,学徒班有80%的毕业生走上了心仪的“智能产线”高端岗位。校企混编团队被评为首批国家级职业教育教师教学创新团队,群内核心专业“工业机器人技术”入选教育部工业机器人领域职业教育合作院校,“数控技术”被评为江苏省特色专业和江苏省示范校重点建设专业,“机电一体化技术”被评为全国职业院校装备制造类示范专业,从而累积和固化起该专业群“国际可交流”的系列育人成果。更重要的是,以该“国家双高”专业群及群内4个专业为引领,学院已精心打造并逐步凝练成3个“江苏省高等职业教育高水平专业群”及群内12个专业为中坚、6个“智能物流与营销”“智能设计与建筑”“智慧商旅”等校级专业群及群内24个专业为基石的三层次专业群育人体系(表2),并辅以省市校三层次企业学院和产教融合型企业做强有力的支撑,以着力“破解专业产教融合缺乏平台载体”的共性难题,更好地以系院为单位抱团式、集成化地整合专业群资源优势,集全力于所对接的产业和所合作的龙头企业,有效弥补了单个专业在产教融合中的广度、深度、效度之局限而达成了“1+1>2”的团队效果。其中,“精密制造与自动化”“电子信息工程技术”“云计算技术与应用”等3个江苏省高等职业教育高水平专业群,携手“苏州智造”领域内高水平企业和合作平台,分别对接先进制造业、嵌入式智能终端、云计算互联网人工智能等地方支柱产业,集成式地支撑学院扎根苏州、服务地方、助力苏州迈向全国工业高端创新要素集聚发展高地、制造业高质量发展示范区、工业国内国际双循环关键节点等全新的奋斗目标。

表2 学院3个“江苏省高等职业教育高水平专业群”及其校企双主体协同共建情况一览表

4 余论

作为我国高职专业建设和人才培养的最新成果和最高水平,“双高计划”高水平专业群始终基于专业自身产教融合的逻辑起点,源于专业群支撑改革发展的原生动力,更出于所对接产业升级的现实需求。从专业到专业群,从教育能力到服务能力是新阶段高职跨入新赛道之后专业体系治理的一种新建构,是顺应外部产业需求与集聚内部资源的一种新变革。而校企“双主体”协同育人的出发点,始终如一;“服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级”的落脚点,一以贯之。所有这些“专业群为王”的顶层设计和“国际可交流”的目标愿景,对外仍需政行校联袂、师生企联合、教研用联动、学做创联贯,多主体、多维度地合力共建;对内仍需每个专业群和群内每个专业、每位师生员工和每个校企团队,全身心地投入到“双高”建设的全过程和全方位;尤其需要高水平专业群团队的率先示范和榜样引领。所以在56所入选国家“双高计划”的高水平院校中,有44所将国家级教师教学创新团队列为第一位的标志性成果。校企“双主体”共建高水平专业群,产教深度融合是先手棋,而主旋律是一体化高质量发展。“论类型,高职教育是职业教育;论层次,高职教育又是高等教育,高职教育不能丢掉‘高’字。”[13]