1990—2019年日本卫生发展援助的资金流向分析

杜炎秋 梁 笛,2 黄葭燕,2

1.复旦大学公共卫生学院 上海 200032 2.复旦大学全球健康研究所 上海 200032

日本自1964年加入经济合作和发展组织以后,不断加大官方发展援助(ODA)力度,并于1989年超过美国成为世界援助大国之首。[1]20世纪末,日本开始借助ODA积极寻求在全球卫生上的话语权。进入21世纪之后,日本外务省于2013年6月发布了《Japan’s Strategy on Global Health Diplomacy》(日本全球卫生外交策略),明确提出卫生外交策略。[2]同年9月,日本首相安倍晋三亲自执笔,在国际学术期刊上宣传日本全民健康覆盖的经验对于全球健康的价值。[3]厚生劳动省也于2015年6月发布《The Japan Vision: Health Care 2035》(日本愿景:卫生保健2035)中明确提出要成为全球健康的领导者。[4]

卫生发展援助(Development Assistance for Health,DAH)作为日本对外援助的一部分,是日本参与全球卫生治理的重要抓手。对其变化趋势的分析以及动因的探讨将为国内DAH的实施提供参考借鉴。目前国内以DAH为对象的研究发表较少,且现有研究主要是对于中国DAH机制、模式的定性分析与探讨[5- 6],缺少对于其他国家DAH具体数据的定量分析。国外少量针对日本DAH的分析主要来自日本国内的研究者,但其时间跨度较短,难以反映出政策调整对DAH投入的长期影响。[7]

本研究通过对1990—2019年的日本DAH数据的定量分析,揭示其在时间空间、援助渠道、健康领域上的分布与长期变化趋势,探讨其变动的内在原因,并对中国DAH的实施提出相关建议。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究借助华盛顿大学卫生计量与评估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation,IHME)2020年发布的DAH数据库(1990—2019版)。[8]该数据库包含多个维度的数据,适用于“援助国—渠道—受援国—健康领域”整个链条上的资金流向分析。[9]IHME追踪并标识了渠道之间相互的资金转移,研究者可以根据需要将渠道间的重复转移剔除。此外,IHME的数据库以2019年美元价值为基准对此前年份的所有数据进行了换算,使资金额度在时间尺度上有更好的可比性。但最新版的数据库尚未完成2018与2019年的国家信息标注,因此具体到国家层面的分析,其时间跨度截止到2017年。

1.2 分析维度

本研究主要分析日本DAH的整体增长趋势、渠道分布、目标地区、国家分布、卫生领域分布以及以上各维度分布的长期变化趋势。通过交叉分析,识别各维度之间的关联特征,如不同地区的渠道分布是否一致。

渠道划分为政府间双边渠道、多边与非政府渠道。多边渠道包括世界银行(WB)、全球基金(GF)、世界卫生组织(WHO)等机构。地域划分依据世界银行的分类,将全世界主要的受援国家划分为6个区域:东亚与太平洋地区、欧洲与中亚地区、拉丁美洲与加勒比海地区、中东与北非地区、南亚地区和撒哈拉以南的非洲地区。重点卫生领域划分为9个类别:生殖与孕产妇保健、婴幼儿保健、艾滋病、疟疾、肺结核、其他传染病、非传染性疾病、卫生系统强化与整体提升(Health systems strengthening and sector-wide approaches,HSS & SWAPs,以下简称卫生系统强化),以及其他类别。卫生系统强化是旨在提高卫生服务能力、效率以及可及性的资助,具体包括人力资源培养、医疗设施建设等。[10]

2 结果

2.1 日本DAH年度总额

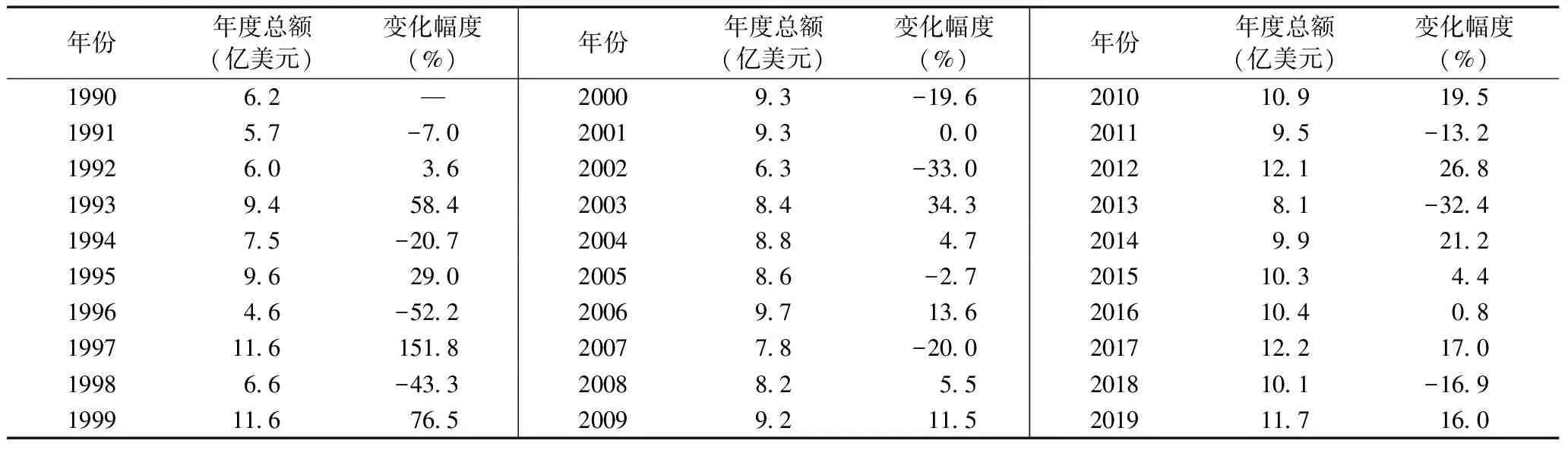

1990—2019年,日本DAH的年度总额总体上呈现波动式增长(表1)。1990年DAH总额约为6.2亿美元,2019年增长到11.7亿。但其间也有较前一年额度大幅减少的年份,如1996年(4.6亿美元)较1995年(9.6亿美元)减少约52.2%。相比于20世纪90年代来说,最近十年日本DAH年度环比的增减幅度处于相对稳定的状态。从2015年开始,日本DAH年度总额一直保持在10亿美元以上,其中2017年达到历史最高(约12.2亿美元)。

表1 日本年度DAH的总额及其变化幅度

2.2 援助渠道

日本DAH一般经由政府间的双边渠道,政府与国际组织间的多边渠道以及其他非政府渠道投入到受援国。其中,经多边与非政府渠道的DAH额度占比不断增加,从1990年的36.6%增加到2019年的64.6%,2014年达到历史最大占比70.7%。

在多边与非政府渠道中,1990—2019年累计总额最多的组织是WHO(33.3亿美元),其后依次是GF(32.6亿美元)、WB(32.4亿美元)、联合国人口基金会(14.3亿美元),以上4个渠道共占多边与非政府渠道累计总额的79.8%。尤为值得注意的是,GF的渠道额度从2000年成立以来快速增长,并从2007年开始,一直稳居日本DAH渠道年度总额第一。

2.3 目标区域与受援国家

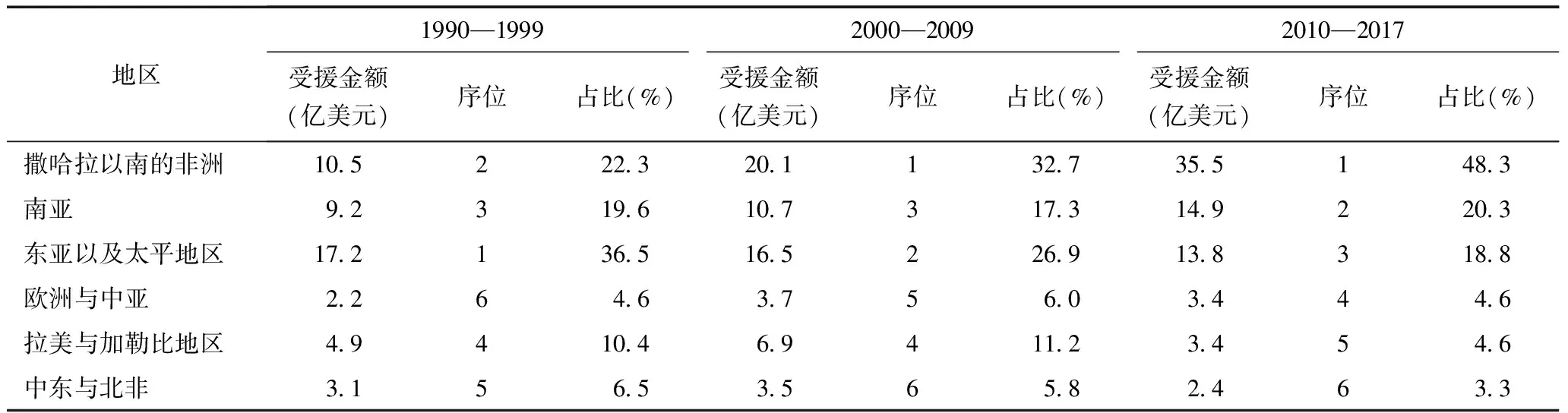

日本DAH目标区域的分析结果显示,援助额度存在着明显的区域差异(表2)。重点地区是东亚与太平洋地区、南亚地区、撒哈拉以南的非洲地区。这些重点地区在三个阶段均占据了75%以上的DAH份额,2010—2017年这一比例升至的87%。其中撒哈拉以南的非洲地区所占份额不断上升,由20世纪90年代的22.3%增长到2010—2017年的48.3%,重点地区中的东亚与太平洋地区占比在不断下滑,从20世纪90年代的36.5%下滑至2010—2017年的18.8%。

表2 日本DAH地区分布及其变化趋势

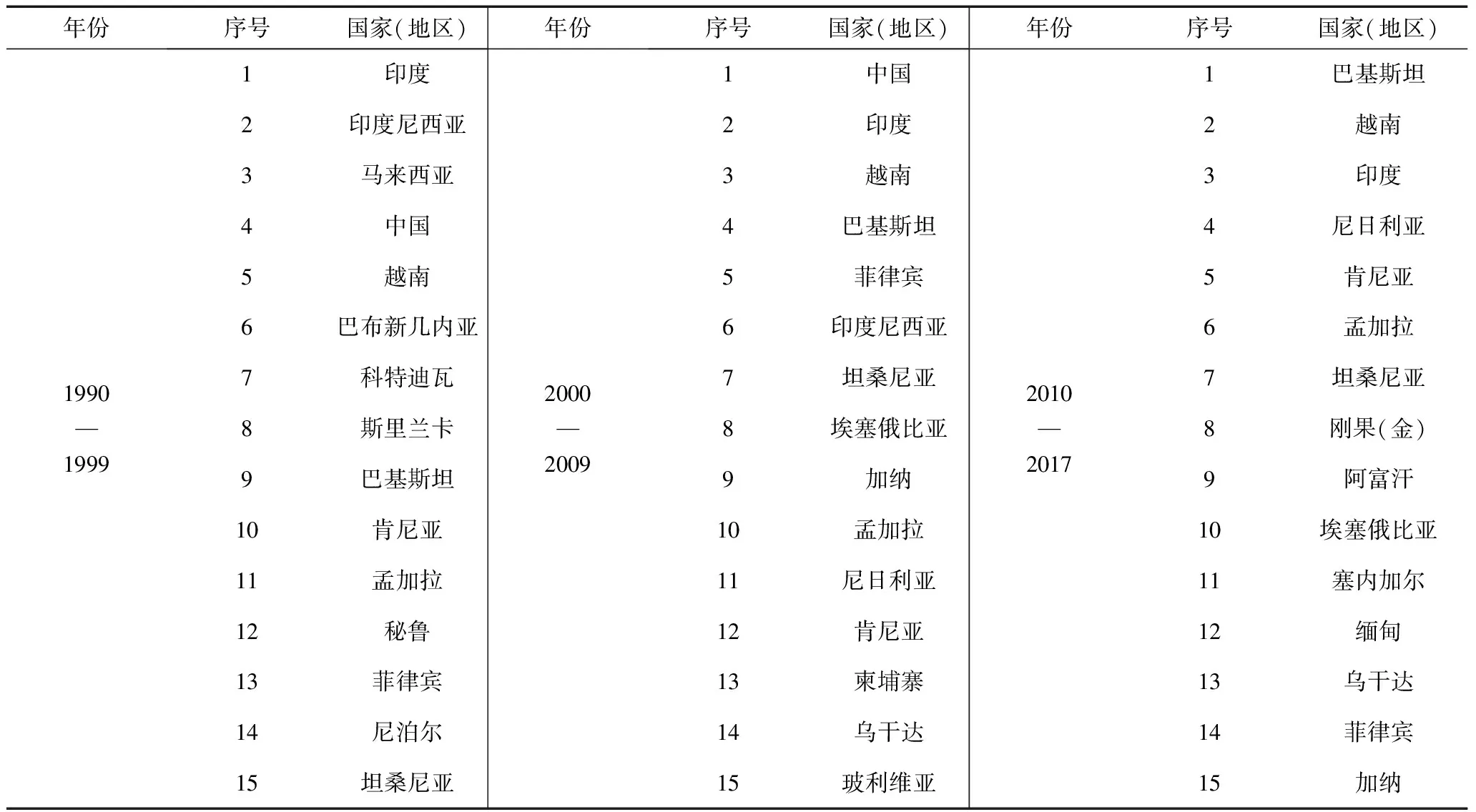

从国家层面的分析,1999—2017年接受过日本DAH的国家和地区共计157个,其中前17位国家的受助额度占比超过同期日本DAH总额度的50%,前46个国家占比超过80%。三个年代间接受援助金额前15位的国家也有较大变动(表3)。

1990—1999年受援额度前15位的国家中仅有3个位于撒哈拉以南的非洲,2010—2017年增加为8个。来自撒哈拉以南的非洲地区的国家逐渐占据主要受援国的位置。此外,有7个国家在三个阶段中均位于前15位,分别是印度、越南、巴基斯坦、肯尼亚、孟加拉、菲律宾、坦桑尼亚。

2.4 受援国与渠道的交叉分析

通过对2010—2017年前15位受援国的渠道分析发现,这些国家大致可分为三种类型:第一种为双边型,日本对这类国家的援助以双边渠道为绝对主导(占比超过一半),如塞内加尔(双边渠道占比83.59%)、阿富汗(79.03%),其次是菲律宾、缅甸、加纳、越南。第二类为多边型,首要渠道为多边渠道,且双边渠道占比小于30%,如印度(WB51.68%,GF33.49%)、尼日利亚(GF34.71%,WB33.62%)、坦桑尼亚(GF54.21%)、刚果(金)、埃塞俄比亚。第三类为混合型,这类国家从双边渠道获得的援助占比为40%~50%,如巴基斯坦(双边占比43.94%,亚洲开发银行40.03%)、肯尼亚、孟加拉、乌干达。

2.5 卫生领域与渠道的交叉分析

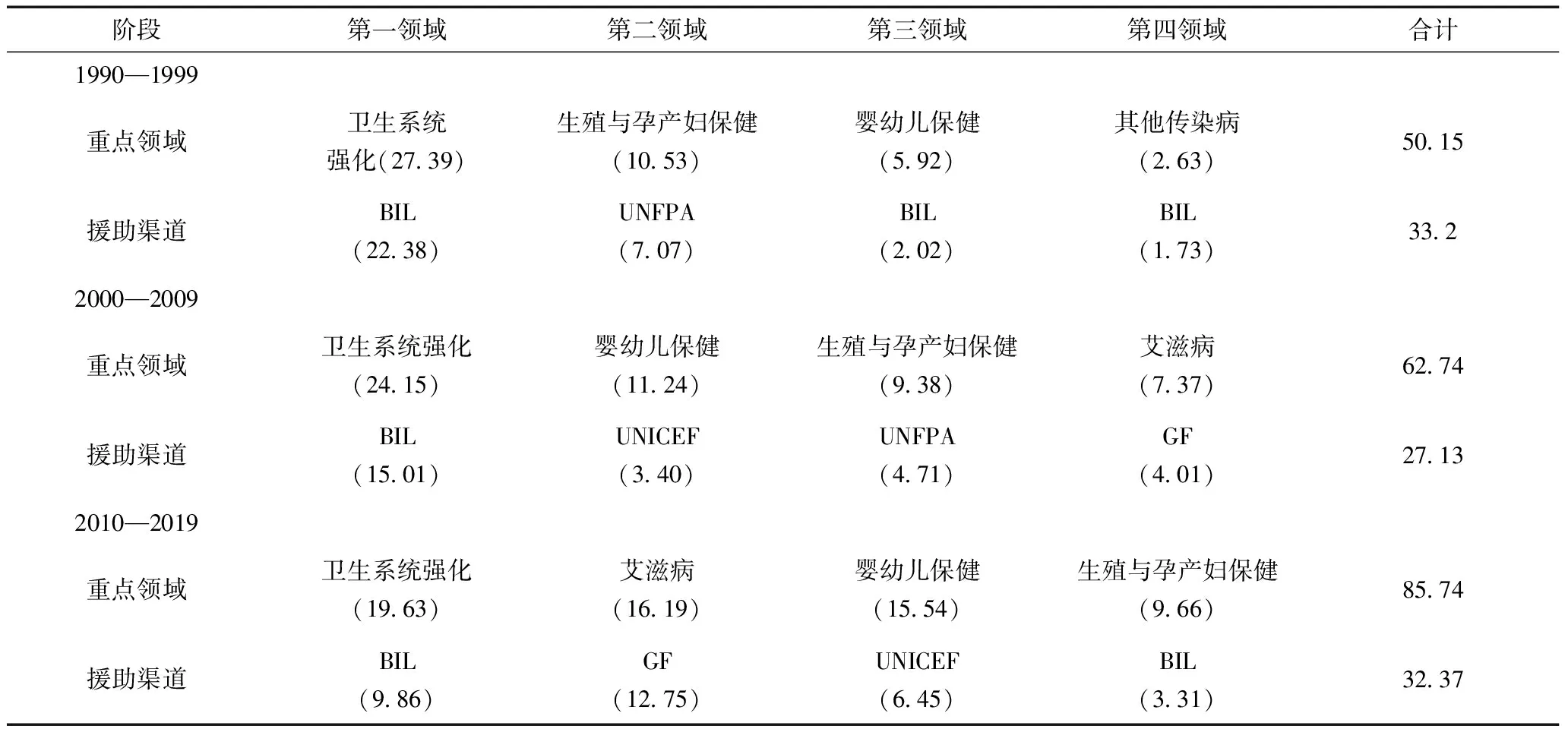

根据IHME对健康领域的分类,日本DAH投入到卫生系统强化的资金在三个时期的总额达到约71.2亿美元,位于健康领域第一位,约占所有可分类DAH资金的28.2%,即八个健康领域分类中,卫生系统强化领域占比超过1/4。并且在不同时期,卫生系统强化均是日本DAH的首要领域,且日本对这一领域的援助始终以双边渠道为主(表4)。

此外,婴幼儿保健、生殖与孕产妇保健这两个领域也得到了日本长期的投入,2000年以来依靠的主要渠道分别是联合国儿童基金会和联合国人口基金会。艾滋病则是日本援助投入最多的传染病,且全球基金是其当前对艾滋病领域实施援助的主要渠道。

表3 不同年代接受日本DAH累计额度前15位的国家

表4 不同时期日本DAH关注的重点领域与各领域的主要援助渠道(亿美元)

2.6 资金流向

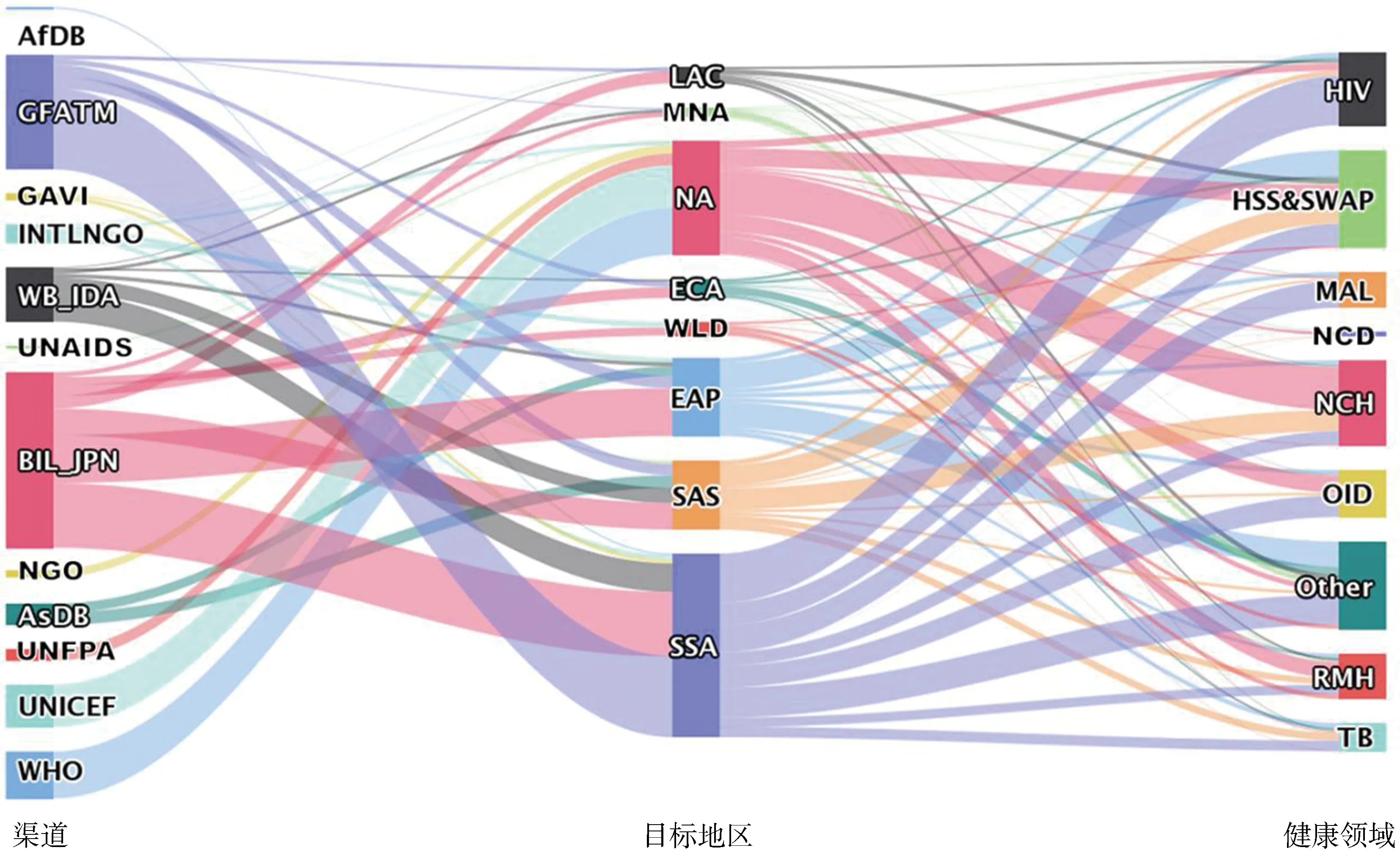

资金流向追踪的分析结果显示,2013—2017年日本DAH资金输出最多的三个渠道依次是政府间双边机构、全球基金、世界银行(图3)。双边虽然是首要渠道,但是对撒哈拉以南非洲地区的DAH主要依靠全球基金。双边渠道仍是日本援助东亚与太平洋地区、南亚地区的主要渠道。世界卫生组织与联合国儿童基金会作为日本DAH的第四、第五大渠道,其资金在地区上的投入并不明确。投入到撒哈拉以南非洲的DAH虽然流向艾滋病的最多,但相比于其他地区,其各个健康领域分布较为均衡。投入到东亚与太平洋地区的DAH主要用于卫生系统强化,投入到南亚地区的则主要流向卫生系统强化和婴幼儿保健。

注:(1)渠道缩写AfDB=非洲发展银行,AsDB=亚洲开发银行,BIL_JPN=日本政府的双边机构,CEPI=流行病防范创新联盟,GAVI=全球疫苗免疫联盟,GFATM=全球基金,IDB=美洲开发银行,INTLNGO=国际非政府组织,NGO=非政府组织(日本本土非政府组织),UNAIDS=联合国艾滋病联合规划署,UNFPA=联合国人口基金会,UNICEF=联合国儿童基金会,WB_IDA=世界银行国际开发联盟,WHO=世界卫生组织。

3 讨论与建议

首先,日本DAH服务于国家战略的倾向十分明显,尤其在目标地区与重点国家上。其次,日本DAH对不同的地区或国家进行卫生援助的主要渠道不同,援助不同健康领域借助的渠道也不同。尤其是日本DAH资金投入最多的健康领域是受援国的卫生系统强化,且这一领域的投入主要依靠政府间双边机构实施。这些特征对于我国对外卫生援助策略的发展具有借鉴意义。

3.1 援助地区的选择

在全球健康领域,尽管提倡外交为卫生服务,[11]但是通过对日本DAH重点国家的分析,结果表明日本援助较多的国家往往都是战略利益所在。因此,日本同大多数国家一样,在目前国与国之间的卫生合作上,都还停留在卫生为外交服务的阶段。如日本外务省提出的“自由开放的印太地区”战略,其所聚焦的地区就是东南亚、南亚、东非。[12]这些地区与DAH的目标地区相一致。日本对非洲国家DAH的快速增长,就是日本政府外交战略的体现,即将非洲国家纳入到“印太战略”下制衡中国的“一带一路倡议”。[13]因此,我国决策者在选择卫生援助的地区时,也应从国家利益出发,配合“一带一路”倡议,配合对外援助的整体布局向沿线国家倾斜。具体到实施措施层面,可选择中方大型援建项目的所在地为援助地区,服务中方人员的同时辐射到周边地区的居民。

3.2 援助渠道的选择

在国际合作上,多边主义是被各界积极倡导的,在卫生发展援助上也不例外。[14- 15]但是倡导多边主义不等于任何时间、领域的合作都要以多边组织的行动框架为主,多边主义也不等同于对外援助的多边渠道。本研究的数据分析表明,虽然日本DAH从总体上以多边渠道为主,但是从受援国层面分析,日本对部分国家的卫生援助是以双边渠道为主,从健康领域分析,对于卫生系统强化的援助也是以双边渠道为主。此外,IHME的报告也表明,美国的DAH在总体上仍是以双边渠道居多。[10]

相比于多边渠道,双边渠道的资金周转效率更高,更有利于实现援助行为对于出资国的战略价值。因此,各援助国还是倾向于双边渠道优先。但多边组织可以整合各个援助国的资源,系统地帮助受援国解决特定卫生问题,同时,多边组织可以避免政治身份的影响,从而更灵活、深入地开展不同形式的援助活动。因此,我国在针对战略地区、重点国家开展卫生援助时,应充分考虑受援国的卫生系统,从健康成果最大化的角度出发,选择援助渠道,优先考虑双边渠道,积极利用多边渠道。

3.3 卫生援助的统计与评估

目前,我国尚缺乏对外卫生援助的评估机制。2013年与2021年发布的对外援助白皮书中,有关卫生援助的内容主要是医疗队的人次、服务人次等宽泛的统计数字,缺乏对投入资金的详细统计。[16- 17]反观日本,外务省下属的独立行政法人日本国际协力机构(JICA)负责包括卫生在内的所有双边援助项目的立项、实施、监督与评估工作,其评估机制尤为成熟。从JICA的评估数据库中可以看到,即使是技术合作(援外培训),也会将专家的劳务报酬等计入援助额度中,只有在投入资金统计详实的前提下,卫生项目的经济学评估才能科学开展,继而才能通过评估为以后的卫生援助项目提供改善建议。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。