广西玉林市博物馆馆藏七件铜鼓的初步分析研究

黄 伟,李义凡,黄槐武

(1. 南京农业大学中华农业文明研究院,江苏南京 210095; 2. 广西玉林市博物馆,广西玉林 537000;3. 广西文物保护与考古研究所,广西南宁 530003)

0 引 言

玉林地区的铜鼓文化是玉林历史文化的重要组成部分。迄今已有2 700多年历史的铜鼓,是南方少数民族地区节日、喜庆、兵事、婚丧、祭祀、礼乐等场合使用的一种重器。在2016年申遗成功的广西花山岩画文化景观中,多处出现人物举手敲打铜鼓的图案,说明铜鼓早已在广西壮族先民的心目中占据着重要的地位。

宋代周去非在《岭外代答》中对广西铜鼓有过详尽的描述:“广西土中铜鼓,耕者屡得之,其制正圆,曲其腰,状若烘篮,又类宜座。面有五蟾,分距其上。蟾皆累蹲,一大一小相负也。周围款识,其圆纹为古钱,其方纹为织簟,或为人形,或如琰壁,或尖如浮图,如玉林,或斜如豕牙,如鹿耳,各以其环成章,合其众纹,大类细画圆阵之形,工巧微密,可以玩好。”[1]早在春秋战国时期,骆越人就铸造铜鼓,《后汉书·马援传》记载马援“好骑,善别名马,于交趾得骆越铜鼓,乃铸成马式,还,上之。”[2]历代至今,壮族地区不断有各式古代铜鼓出土,其造型多样,纹饰精致复杂,且有文献记载,铜鼓在铸成后必须经过调音才能使用,体现了当时工匠们不仅掌握了冶炼技术,而且还掌握了造型、绘画、雕刻技术及声学知识[3]。此次分析的7件铜鼓的鼓面均铸有立体蛙饰,四至六只不等。鼓面、鼓胸、鼓腹处花纹精细,包括云纹、雷纹、云雷纹、钱纹和鸟纹等纹饰。其中六面铜鼓为北流型铜鼓,另一面最大的铜鼓(器物编号:000625)为灵山型铜鼓。

2017年配合广西文物保护与考古研究所“三区”人才培养项目的开展,在保护修复工作开展前,对文物库房保存环境考察和严格遵守文物保护修复原则基础上,综合利用多种科技分析手段,对铜鼓表面典型锈蚀产物进行选择性取样,进行了特征锈蚀产物的颜色形貌、元素成分和物相组成的检测,对锈蚀状况做出科学的现状评估,为器物保护修复技术路线的制定和修复工作的开展提供科学指导。

1 样品采集及分析方法

1.1 样品采集

1) 基体样品取样。在对铜鼓鼓腹、鼓足等残缺部位初步观察后,选择在器物无纹饰且不影响器物形貌的部位进行取样。在满足分析需要前提下,取样尽可能小,共对7件铜鼓的不同部位进行了取样,制作为10个样品,样品编号为JS001—JS010。

2) 锈蚀产物取样。在对馆藏7件铜鼓表面锈蚀物观察统计,发现铜鼓表面以绿色、蓝色锈蚀物为主;针对上述考察结果,对特征性锈蚀产物进行取样分析,共取锈蚀产物样品10件,编号分别为XS001~XS010,对其进行颜色形貌、元素成分和物相组成分析,以确定腐蚀产物是否稳定及对文物的危害性,决定腐蚀产物的去除或保留,样品基本信息见表1。

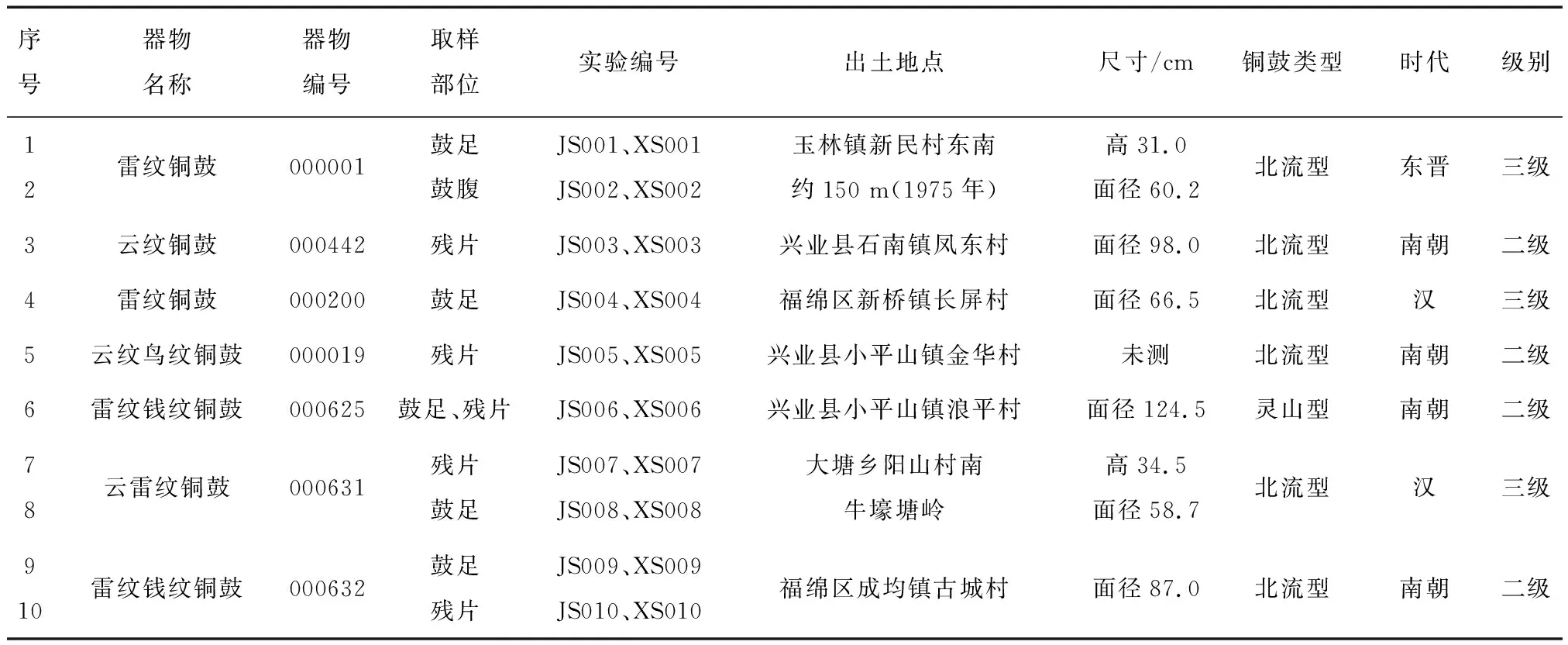

表1 样品基本信息表

1.2 分析方法

1) 金相组织分析。所使用仪器为德国Leica公司Leica DM6000型金相显微镜。

2) 扫描电镜及X射线能谱分析。所使用仪器为FEI公司QUANTA-650型环境扫描电镜(ESEM)及EDAX公司的APOLLO-X型能谱仪,实验条件:工作电压为25 kV,工作距离10 mm,扫描时间30 s或50 s。对于锈蚀粉末样品,保留原始形态,镊子轻取少量固定于样品台座导电胶上分析检测。

3) 体视显微镜观察。锈蚀粉末样品,置于载玻片上,进行锈蚀物色彩与形貌观察,仪器:德国Leica公司M205A型体视显微镜。

4) 显微拉曼光谱分析(RS)基于拉曼散射效应,辅以高倍光学显微镜、光学相机,从而对待测样品微区形貌进行观察和定点物相分析。实验仪器为英国Renishaw inVia显微拉曼光谱仪,配有德国Leica DM2700M共焦显微镜;激光器532 nm(光栅1 800 T)、650 nm和780 nm(光栅1 200 T);狭缝宽度50 μm,扫描时间:10 s,扫描次数5~8次,采用单晶硅片校准,室温、暗室条件下。

2 分析结果

2.1 金相组织与合金成分分析

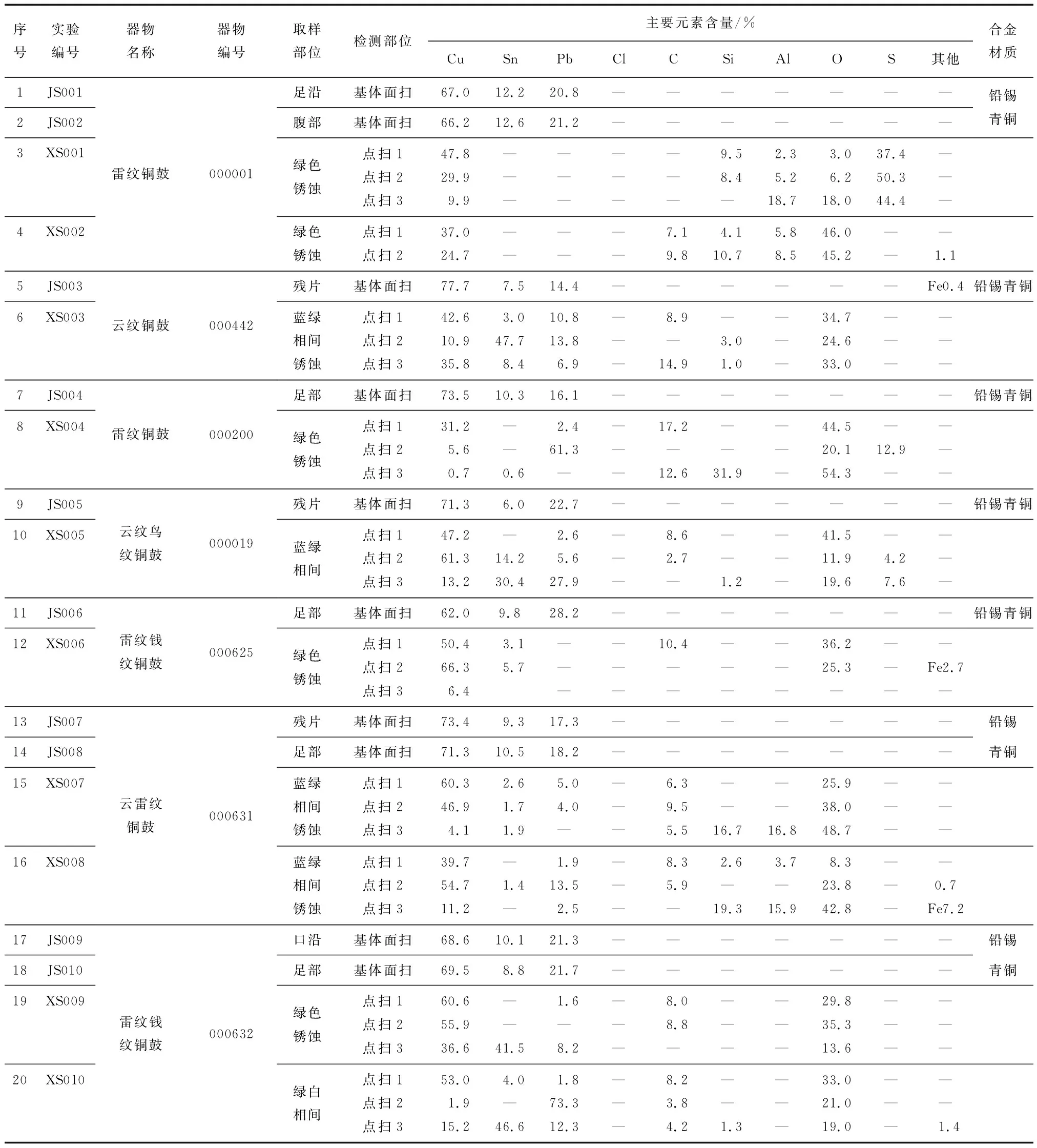

先进行样品制备,用镶样机将样品镶嵌,经400、1 000、1 500和2 000目颗粒度砂纸打磨和金丝绒布抛光。未浸蚀前,用金相显微镜先观察其夹杂物、铅的形态和锈蚀组织等信息。再次抛光后,采用3%三氯化铁盐酸酒精溶液进行浸蚀,观察记录其基体组织形态。金相样品进行再次抛光,进行喷碳处理后,用扫描电子显微镜背散射观察细部组织形态,并用能谱分析仪对样品进行无标样定量成分测定。10件样品的金相组织观察及合金成分分析结果如图1和表2所示。

图1 铜鼓样品金相组织图片

表2 铜鼓样品SEM-EDS成分分析结果

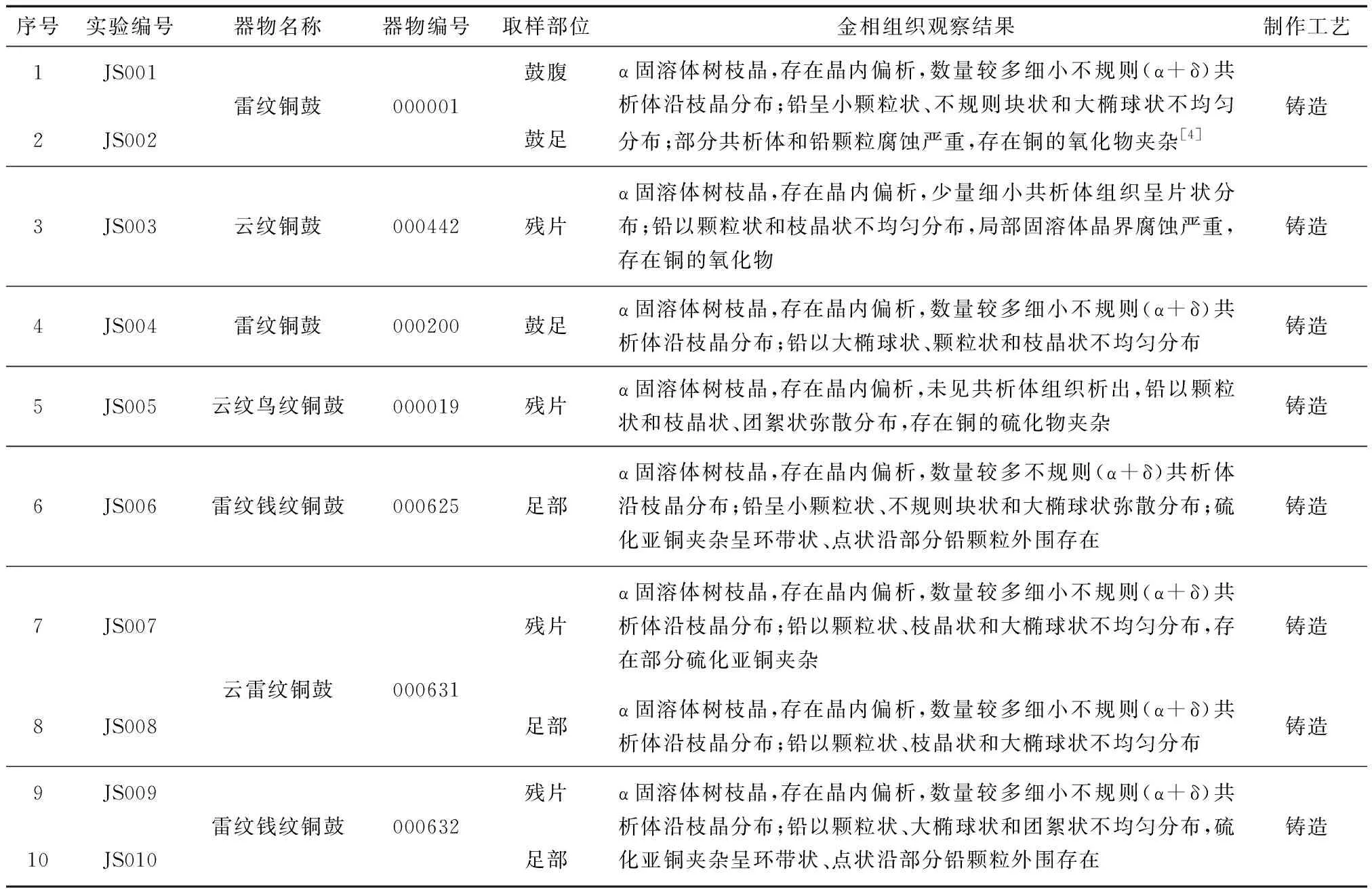

由图1金相组织观察结果来看:α固溶体树枝晶偏析,不规则(α+δ)共析组织形态主要有:个体较小呈点状或岛屿状,较大的岛屿状两种,并沿枝晶分布在铜锡α固溶体偏析的树枝晶晶间;背散射电子像下,基体α固溶体间分布着大量的铅颗粒,铅以大椭球状、颗粒状、枝晶状不均匀分布在晶粒间隙中。可推断此7件铜鼓皆为铸造组织,均未发现锻造及热、冷加工处理现象。从表2合金成分结果可知:所分析7件铜鼓皆为铅锡青铜合金,材质类型较单一。呈典型α固溶体树枝晶偏析组织形态,铜鼓样品的金相显微组织分析结果如表3所示。

表3 铜鼓样品金相显微组织分析结果

古代工匠早已认识到铅、锡含量对合金铸造性能和机械强度的影响。本次分析7件铜鼓的铜含量在60%~80%之间,锡含量处于6.0%~12.2%,含锡量分布较为集中,处于中等含量水平(5%≤Sn<15%)。按Scott[5]对古代锡青铜的分类方法,即以锡含量17%为线,含锡量小于17%的为低锡青铜,故此7件铜鼓均为低锡青铜。共析体的组织形态与锡含量配比和铸造件冷却速度有密切关系,根据铜锡二元合金实用相图,锡含量7%以上铜器显微组织中一般有两种不同的晶粒[4]:一种是α固溶体,为锡溶于铜形成的固溶体α相;另一种是(α+δ)共析体,即α的固溶体相和铜锡金属间化合物δ相(Cu31Sn8)的混合物。随着铜器中锡含量增加,(α+δ)共析体数量增多,δ相含量的增多,铜合金布氏硬度不断增大,塑形伸长率逐渐降低,其抗拉强度在一定范围内先升高,在含锡量17%~18%时最大,此后便急剧降低。一般显微组织中随着含锡量增加,共析体数量增多,形体变大,铸件冷却速度快,α固溶体树枝晶细且偏析明显;铸件冷却速度较慢,枝晶发育完全,α固溶体树枝晶粗大,晶内偏析减少。7件铜鼓中除1件铜鼓(编号000019)锡含量偏低(6.0%)未见共析体析出,应为单相α固溶体,与金相观察结果一致。其余多可见细小共析体沿枝晶分布。编号为000200和000631的两件铜鼓含锡量相近,000631铜鼓的枝晶发育完全、较大,说明其冷却速度较000200铜鼓要慢。

本次分析7件铜鼓样品中除了1件(器物编号:000442)含铅量为14.4%以外,另外6件的含铅量均高于15%,最高的为28.2%,铅含量普遍较高且分布较为集中,处于中高铅(10%≤Pb<15%)和高铅含量(Pb≥15%)水平。铅不溶于铜、锡形成固溶体,也不组成新的化合物,而是以游离态形式存在,其熔点低,铅的加入提高了合金的流动性。在合金凝固最后阶段随着铅含量的不同和浇铸冷凝方式、铸件冷却速度不同,以不同的尺寸、形状及分布状态凝固于晶体间隙中,显微组织中的铅由细小分散的颗粒逐渐发展为大的枝晶形、块状、椭球状。从机械性能角度来讲,铅以小颗粒状或细枝晶状均匀分布较为理想,而聚集分布的大尺寸块状和椭球状铅对基体割裂作用较大。从合金铸造性能看:由于铅以游离态形式最后冷凝,可以减少枝晶间显微缩孔的体积,同时其比重大,可以使铜液流动性和充型能力大为提高,可显著降低浇不足缺陷的倾向,特别有助于铸造纹饰细致复杂、器物体型较大和器壁较薄的铜器。因这7件铜鼓的体型均较大,最大的一件铜鼓,其面径达124.5 cm(编号:000625),为防止铸造缺陷提高其成型能力和铸造质量,这几面铜鼓中高铅及高铅含量的配比应为工匠有意合金配比选择。

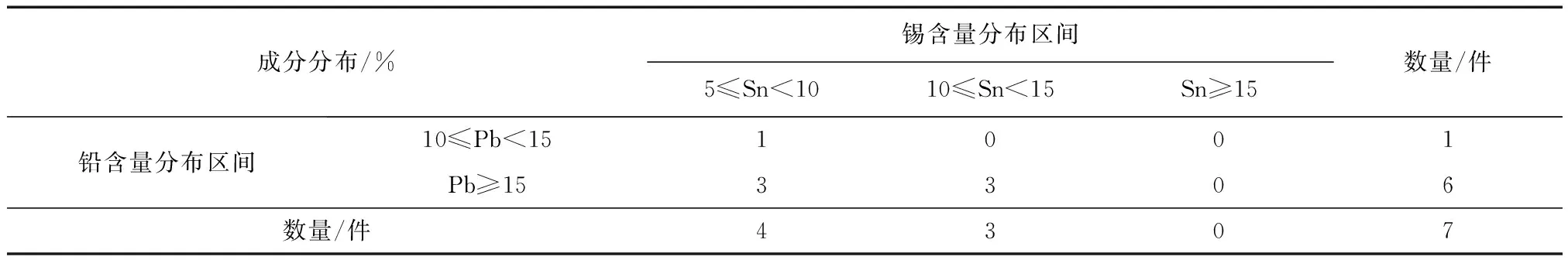

将000001与000632合金成分进行比较,它们的含铅量相近,在20%~21%之间,前者的含锡量更高,结合二者的金相显微图谱,000632金相显示铅颗粒较大且分布更均匀。分别将JS008与JS009、JS007与JS010合金成分进行比较,它们的含锡量相近,后者的含铅量均高于前者,结合金相照片,JS009、JS010显示铅颗粒均较大。7件铜鼓合金成分分布见表4。

表4 7件铜鼓合金成分分布

7件器物样品中,编号为000019(硫化亚铜夹杂,成分为Cu 79.8%,S 20.2%)、000625(硫化亚铜夹杂,成分为Cu 78.0%,S 22.0%)、000631(硫化亚铜夹杂,成分为Cu 76.4%,S 23.6%)、000632(铜铁硫化物夹杂,成分为:Cu 76.4%,S 23.6%,Fe 0.9%)的4面铜鼓发现组织内部有硫化亚铜或铜及铁的硫化物夹杂,位于青铜基体的锈蚀缝隙中,应是在冶炼时随铜矿中带入的,推测铸造器物时使用的是粗铜。

2.2 锈蚀产物分析

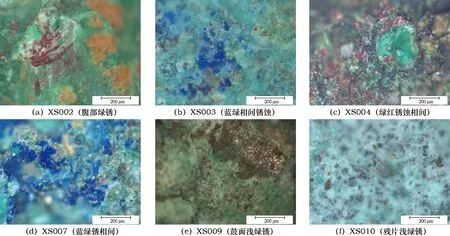

2.2.1体视显微形貌观察及激光拉曼光谱分析结果 体视显微镜下观察锈色特征与显微形貌观察结果显示:不同颜色锈蚀物间颜色与形貌明显不同,分析的此7面铜鼓,表面锈蚀以绿色为主,绿锈体中混杂有蓝锈、红锈,间或泥土混杂其间。蓝色锈蚀和绿色锈蚀色彩艳丽,但多数样品锈蚀不纯,相互杂糅。部分器物蓝绿色锈蚀下可见红棕色氧化亚铜层,蓝绿锈蚀相间与器物表面锈蚀生长相互转化有关[6]。具体样品颜色形貌观察结果如图2。

图2 铜鼓锈蚀产物样品的体视显微观察图片

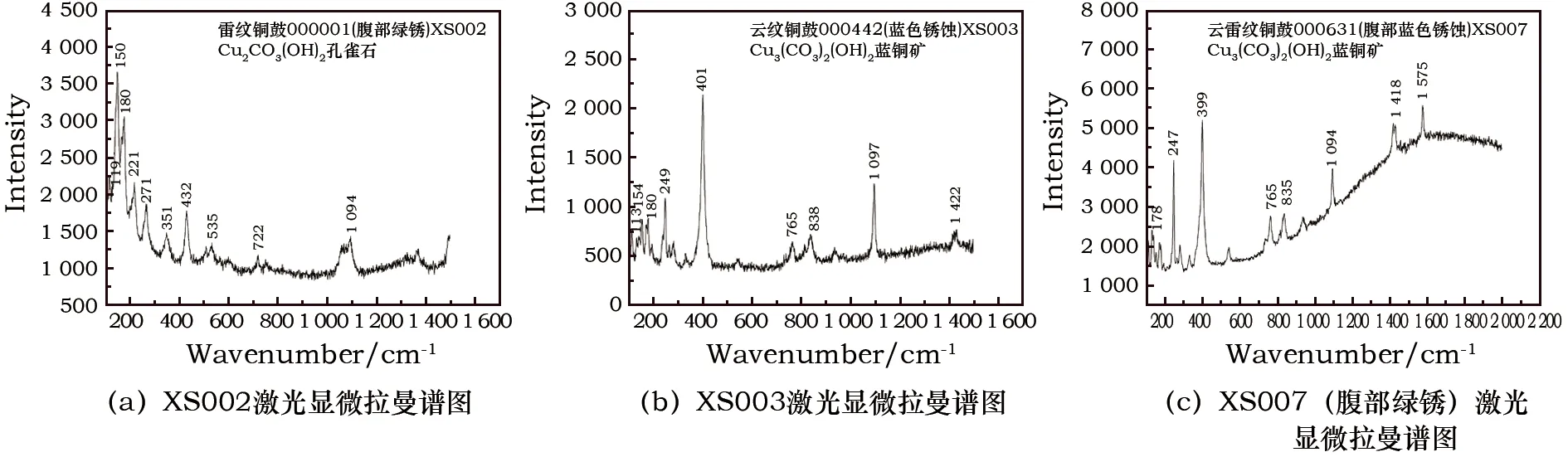

为进一步明确铜鼓表面腐蚀产物物相结构,以决定其去留,采用激光显微拉曼光谱仪(RS)对其微区特定锈蚀产物原位无损物相分析,铜鼓样品的激光显微拉曼谱图如图3所示。

图3 铜鼓锈蚀产物的激光显微拉曼谱图

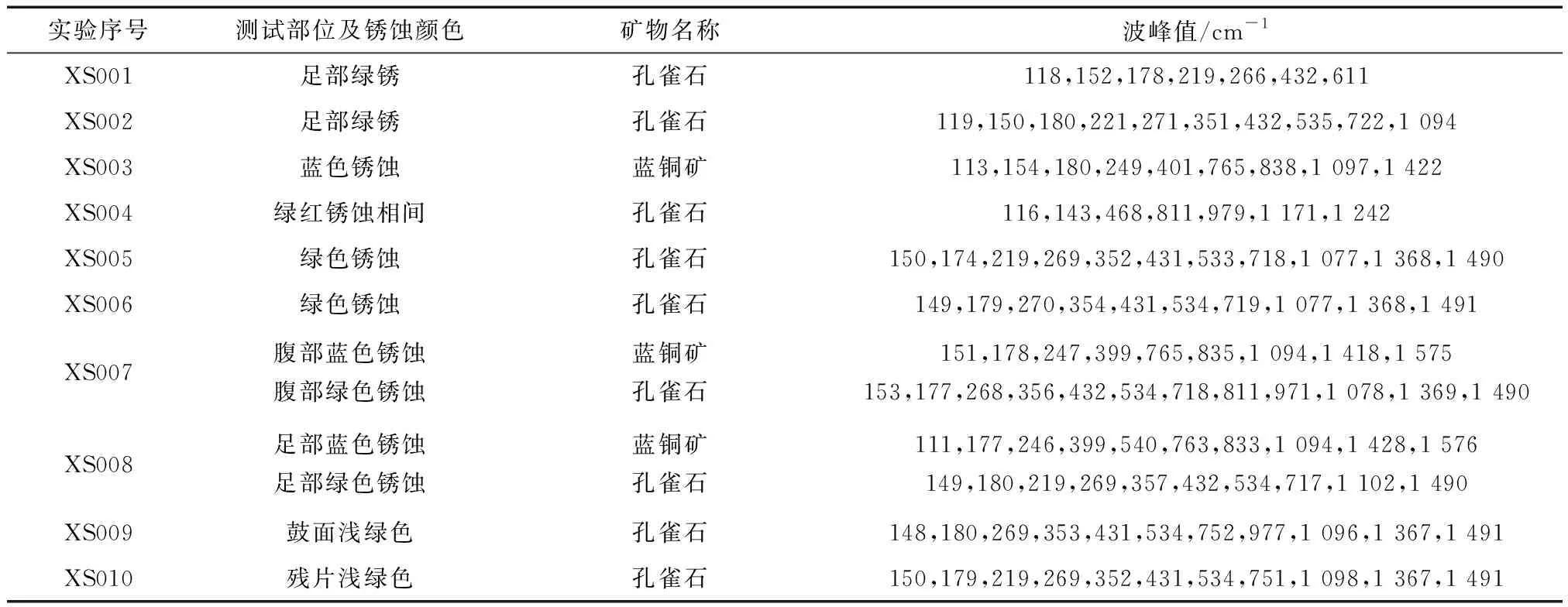

由激光显微拉曼光谱分析结果可知:青铜器表面绿色锈蚀产物,显示在1 490 cm-1、431 cm-1、266 cm-1、219 cm-1、153 cm-1处出现拉曼振动峰,查阅相关文献[7-8],确为孔雀石[Cu2CO3(OH)2];在1 576 cm-1、1 428 cm-1、1 094 cm-1、833 cm-1、763 cm-1、540 cm-1、246 cm-1、177 cm-1处出现拉曼振动峰,为蓝铜矿[Cu3(CO3)2(OH)2],000632雷纹钱纹铜鼓表面绿白相间的锈蚀产物中含少量白铅矿[PbCO3],分析所发现石英应为表面夹杂泥土成分。锈蚀产物拉曼分析结果见表5。

表5 锈蚀产物拉曼分析结果

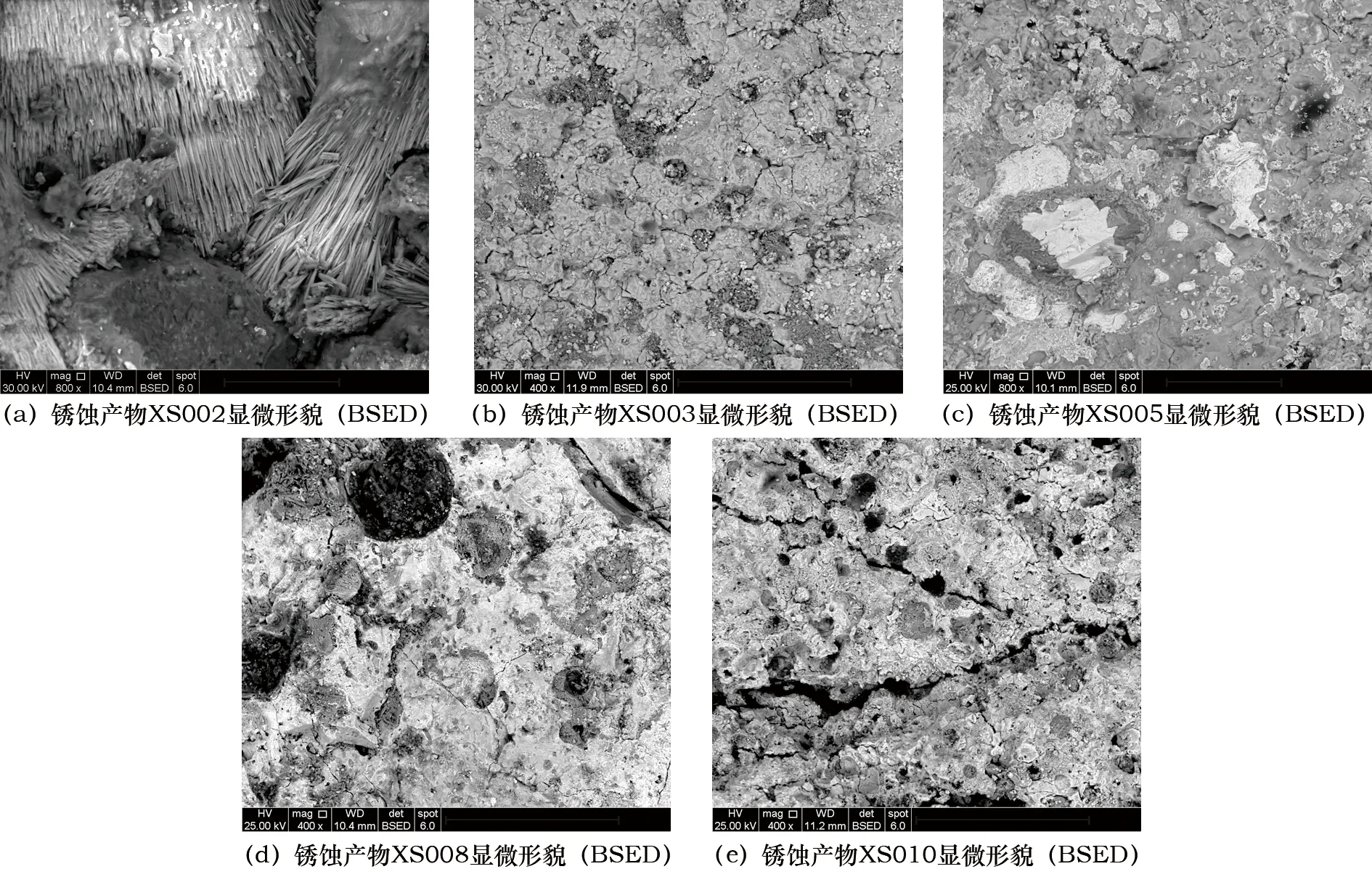

2.2.2扫描电镜显微形貌观察及成分分析结果 铜鼓表面锈蚀产物形貌扫描电镜分析部分结果如图4,可以看出:表面锈蚀产物表面物质组成复杂,微观形貌差异较大,但锈蚀产物表面皆明显疏密多孔,存在裂隙,部分锈蚀物呈纤维放射状形态,根据构造特点,猜测其可能为孔雀石,(图4a)与能谱成分显示其为碱式碳酸盐-孔雀石的结果一致。

图4 锈蚀产物显微形貌背散射电子像

采用扫描电镜结合能谱仪对10件锈蚀产物样品进行微区元素成分分析,测试结果如表2。

通过体视显微观察,锈蚀产物的颜色主要有绿色、蓝色、绿白相间等典型锈蚀产物,在样品元素微区成分分析中,发现锈蚀层中除了Cu、Sn、Pb主要元素以外,还有C、O、Si、Al、S、Fe等其他杂质元素(表2),杂质元素应为铜鼓埋藏环境中的泥土带入,铜鼓锈蚀层中无Cl元素存在。较金属基体而言,所有样品锈蚀层中的铜元素含量均降低,这是因为青铜器在埋藏过程中金属基体中的铜流失到土壤中。铜离子由合金内部向外部迁移,大部分样品的锈蚀层中锡含量增高。部分样品锈蚀层中的锡含量呈下降趋势,这与样品的矿化程度有关[9]。大部分样品的金相组织图片及扫描电镜结果显示,铜鼓内部为α固溶体富铜相优先腐蚀,锈蚀产物中含氧量较高,根据前人研究成果[10-11],此批铜鼓应处于富氧、少氯的赋存环境中。这与扫描电镜及激光显微拉曼的结果中未检测出氯离子及锈蚀产物主要为碱式碳酸盐为主的情况一致。

青铜表面与环境介质之间存在的电化学不均匀性使器物表面产生电化学腐蚀。而青铜器的锈蚀产物中并不是所有的锈蚀都对文物的保存带来不利影响,有一些对青铜本体有一定的保护作用,如氧化亚铜、氧化铜、孔雀石、蓝铜矿等。

1) 大部分绿色锈蚀产物以Cu、C、O元素为主,无氯(Cl)元素,根据其元素质量百分比和颜色形貌特征,推测其为碱式碳酸盐——孔雀石。碱式碳酸铜-孔雀石[Cu2CO3(OH)2]的标准质量百分比为:Cu 57.7%、C 5.4%、O 36%、H 0.9%。绿色孔雀石[Cu2CO3(OH)2]为致密结构,显微形貌观察下呈纤维放射状形态,为稳定锈蚀物。

2) 所分析大部分蓝色锈蚀产物也主要以Cu、C、O元素为主,无氯(Cl)元素,根据其元素质量百分比和颜色形貌特征,推测其可能为碱式碳酸盐-蓝铜矿,碱式碳酸铜-蓝铜矿[Cu3(CO3)2(OH)2]的标准质量百分比为:Cu 45.4%、C 8.5%、O 45.4%、H 0.7%。碱式碳酸盐-蓝铜矿[12-14],为稳定锈蚀物。

3) 所分析绿白相间的锈蚀产物,扫描电镜下暗色区域以Cu、C、O元素为主,无氯(Cl)元素,根据其元素质量百分比和颜色形貌特征,推测其可能为碱式碳酸盐-孔雀石,灰白色区域稳定锈蚀物以Pb、C、O元素为主,无氯,根据其元素质量百分比和颜色形貌特征,推测其可能为碳酸铅-白铅矿。各种锈蚀产物皆带高含量Al、Si、Ca等元素区域性存在,其应为附着的泥土。

通过多种分析手段综合分析结果:铜鼓表面的锈蚀层中主要含有绿色孔雀石[Cu2CO3(OH)2]和蓝色蓝铜矿[Cu3(CO3)2(OH)2]和氧化物,少量样品的锈蚀产物中碳酸铅-白铅矿[PbCO3]。上述锈蚀物皆为无害锈,相对致密其化学性质稳定,不再深入青铜基体,附着在器物表面对器物的保存有一定的保护作用,体现了青铜器的历史厚重感,在不影响纹饰和展陈美观需要情况下,可保留,不予处理。然而表面锈蚀夹杂泥土,需进行清洗去除,其疏松结构和内含盐分不利于器物的长久保存。

3 结 论

本工作采用多种科技手段对馆藏的7件铜鼓特征锈蚀产物和基体残片进行矿物组成和合金成分分析,得出以下结论。

1) 金相组织和合金成分结果显示:本次7件器物皆为铸造成型,未见锻造及热、冷加工处理现象。7件铜鼓皆为铅锡青铜合金,呈典型α固溶体树枝晶偏析组织形态,锡含量处于6.0%~12.2%,分布较为集中,处于中等含量水平(5%≤Sn<15%),铅含量处于14.4%~28.2%,铅含量普遍较高且分布较为集中,处于中高铅(10%≤Pb<15%)和高铅含量(Pb≥15%)水平,合金中高铅含量配比应为工匠有意合金配比选择。

2) 此批铜鼓的腐蚀类型主要为α固溶体富铜相优先腐蚀,结合扫描电镜级拉曼分析结果,保存环境中主要是富氧和少氯,在后期的铜鼓保护修复工作中应注重防氧。

3) 锈蚀产物综合分析结果显示:铜器群表面锈蚀产物主要为绿色孔雀石[Cu2CO3(OH)2]和蓝色蓝铜矿[Cu3(CO3)2(OH)2],有少量的白铅矿[PbCO3],皆为无害锈,相对致密对器物表面有一定保护作用,两者在不影响纹饰和展陈美观需要情况下,可保留,不予处理以保护青铜器的厚重感。而对于表面锈蚀多夹杂的泥土,需进行清洗去除。