步行友好导向的生活街区形态与城市设计策略*

——以瑞典三个滨水住区为例

陈泳 胡晓蔚

1 同济大学建筑与城市规划学院

2 苏州规划设计研究院股份有限公司

1 研究背景

自20世纪20年代起,西方学者开始探索步行友好的生活社区模型。1929年,美国社会学家Clarence Perry提出“邻里单元”概念,其基础是儿童与其他居民能够安全地从家中步行到小学和社区中心。他的想法源于当时旨在增加城市人口的社会改革,以及埃比尼泽·霍华德的花园城市理论,该理论提出小城镇的人口应为6 000~30 000人,且生活在服务设施可步行的范围内。同时期,“邻里单元”还在雷德伯恩(Radburn)的新镇规划中得以体现,每个邻里单元以小学和活动场地为中心,800m半径为范围,通过超级街区的整合,采用道路分级与尽端路的方式实现人车分流,保证了步行活动的安全性,其规划理念直接影响了二战之后的瑞典和英国的新城市计划[1]。20世纪60年代,荷兰代尔夫特地区通过庭院道路(Woonerfs)的设计使得“机动车驾驶员仿佛置身花园般的行车环境,并促使其为其他道路使用者着想”[2],提高了步行安全度与住区宜居性,其构想影响了之后的住区交通安宁与共享街道设计。20世纪80年代以后兴起的新城市主义,倡导以行人为中心的邻里规划原则,其特点是传统街区设计(TND)、公交导向发展(TOD)、行人专用区、公交村与城市村等。

20世纪末,在气候变化、能源危机、空气污染和公共健康等因素的推动下,建设宜步行城市(Walkable City)成为国际社会及各国政府实现低碳发展与倡导健康生活的重要内容。实践发现[3-4],单项的步行交通规划对于促进城市步行活动的专业知识与技能是有限的,需要重新强调步行友好理念对于城市建设模式的引导性。因此,来自不同领域的专家学者开始从更为整体的城市形态角度探讨宜步行环境的评价方法与优化对策,其研究重点转向适宜短距离出行的城市街区,特别是针对以慢行交通为主的生活社区。例如,如何通过合理的空间布局与设计,促进步行活动,鼓励绿色出行,进而减少私家车使用[5-7]。

目前对于步行友好的街区建设,交通规划学派较为关注步行的基本通行问题,如人行道通行能力、行人安全以及与其他交通工具的衔接等;城市规划学派比较关注步行网络的可达性,强调宏观的城市形态特征对居民步行出行的影响,如街道网络特征、土地使用与人口密度等;城市设计与环境行为学派则关注步行空间的场所感、活力和美学,强调中/微观的建成环境特征对于步行活动与体验所产生的影响[8-12]。基于以上内容,本文将从路网肌理、绿色交通、土地使用、公共空间与建筑形态等方面对瑞典案例进行街区形态分析与设计策略研究。

2 瑞典案例

瑞典的可持续住区实践一直走在世界的前列,通过优先发展公共交通,营造人性化的街区空间,鼓励居民绿色低碳出行,被认为是全球生态宜居城市的典范[13]。本文选取斯德哥尔摩的哈默比湖城(Hammarby Sjöstad,案例A)、哥德堡的埃里克斯贝里社区(Eriksberg,案例B)和马尔默的西港区(Västra Hamnen,案例C)这三个新建成的滨水住区案例,探讨步行友好导向的街区建设模式与设计策略。

三个案例都属于产业地区更新的住区再开发项目,规模在1~2km2之间(图1)。其中,案例A被水系分割为三个区域,最初是为申办2004年奥运会而规划的奥运村,其生态目标与规划原则被延续到后来的住区建设中[14-16];案例B与中心区隔水相望,是Norra Älvstranden开发项目中的一部分,也是市民认可度高的综合性生活社区[17-18];案例C紧邻马尔默老城区和中央车站,西侧的BO01社区是2001年欧洲住宅博览会展区,推动了整个生态社区的建设,成为步行友好的新型城区[19-21]。

3 策略分析

3.1 便捷可达的路网肌理

1 三个瑞典住区案例

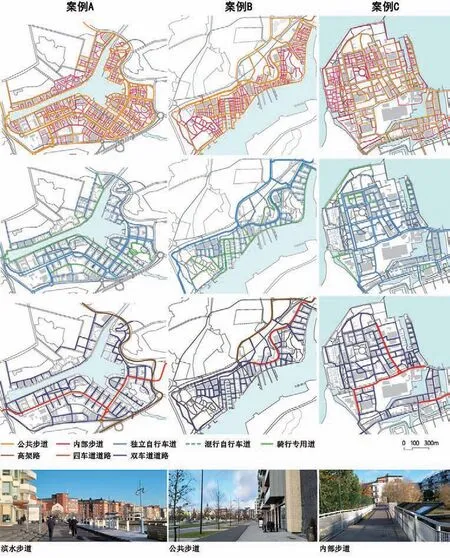

2 步行、骑行与车行路网分析

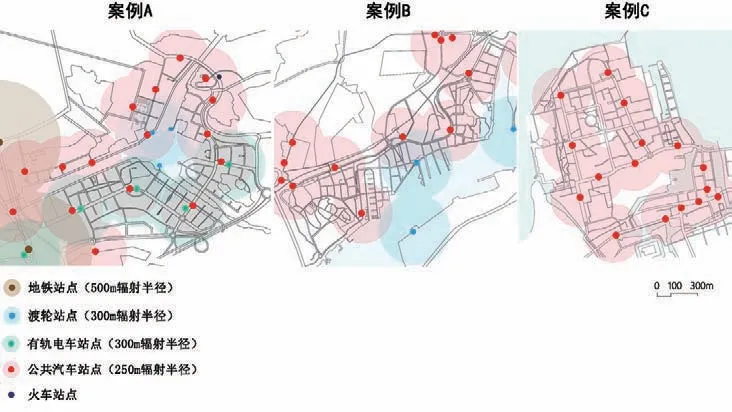

3 公共交通系统分析

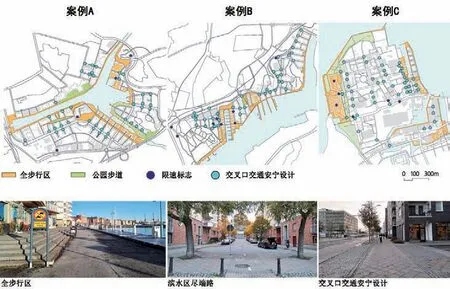

4 交通安宁设计分析

表1 瑞典案例的路网肌理数据

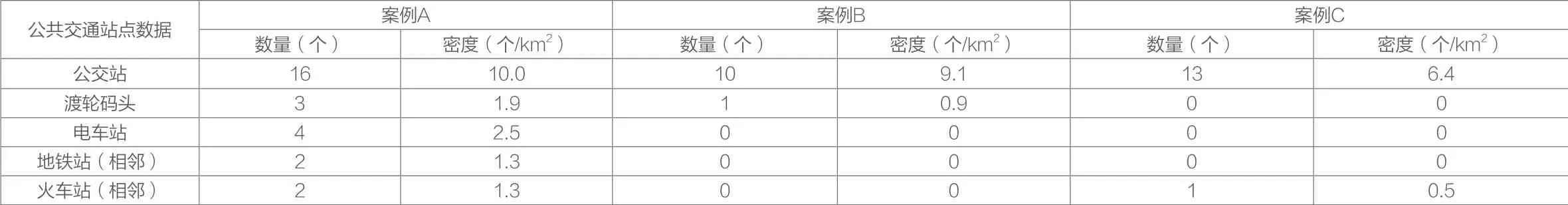

表2 瑞典案例的公共交通站点数据

三个案例都拥有密集而连续的步行路网(密度在28~36km/km2之间)与自行车路网(密度在14~18km/km2之间)。其中,步行路网由公共步道与内部步道组成(图2),公共步道指滨水步道与街道人行道;内部步道指开放建筑组团或绿地公园内部的步径,不受车行干扰,环境清静宜人,为居民提供多样化的路径选择。自行车路网由独立路权的车道、与机动车混行的车道和穿梭在(滨水)绿地公园中的专用车道组成,能够满足居民不同的骑行需求。机动车的路网密度在12~13km/km2之间,将基地划分成尺度适中的街区地块,平均面积在0.9~1.1ha之间(表1),这可以形成更多的道路交叉口,有利于降低汽车车速。同时,街区设计注重路网与交通等级道路的有机结合,基地外围设置高架快速路疏导过境交通;基地内部采用四车道的社区主路,连通各个居住组团;居住组团的支路较窄,有利于降低车速,且通往滨水区居住组团的多为尽端路,保障住区内部的步行安全。

3.2 绿色导向的多元交通

三个案例都充分利用自身的地理区位及场地特点,提供多元的公共交通方式和便捷的站点服务,支持住区的绿色出行(图3,表2)。具体来看,案例A的东西两端都设有火车站与地铁站,内部设置轨电车与公交车,在南、北与东岸之间还可以通过免费的渡轮连通,并允许居民携带自行车搭乘[22-23];案例B在基地北侧的外围道路上布置公交线路,南侧滨水区通过公共渡轮可往返于河道两岸,为居民去往市中心提供便利;案例C紧邻城市中央车站,拥有良好的外部交通资源,内部采用生物燃料公交车,每6min一班,通过高频率的车次循环提高公交服务质量,鼓励绿色低碳出行[24,25]。此外,案例A与C还通过共享电动汽车的方式增加了居民出行方式的多元性[23,26]。

5 停车设施布局分析

6 土地利用分析

7 社区配套设施分析

8 公共空间结构分析

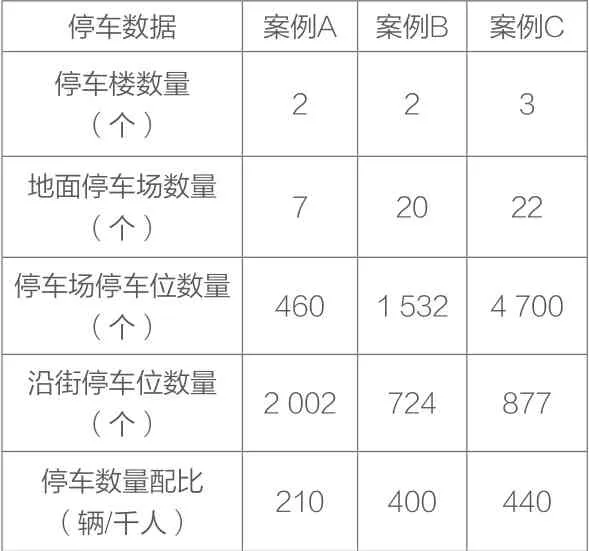

为了提供安全舒适的步行环境,街区建设大多采用汽车限速、限行与限停等方式。例如,在学校、居住组团及社区中心附近设置20~30km/h限速区、交通标识牌,提醒驾驶员降低车速;街道交叉口采用铺砌人行过街道、路口收窄或缩小街角转弯半径等方式,提高步行安全(图4);滨水区则设置车行尽端路或全步行区等。同时,还可以通过减少停车设施来降低地区的停车需求(图5,表3),其中案例A的地面停车场数量和车位数配比在三个案例中最低,而公共交通出行占比最高,达到52%,自驾车出行占比为21%[23]。另外,差别化的分时段或分区域收费标准也能调节停车供给。例如,道路停车在工作日白天分时段收费而在夜间免费,以减少长时间的通勤停车,提高停车设施周转率[23,27],有的还将停车点划分为红色(20克朗/h)、绿色(10克朗/h)和无色(免费)等不同区域,减少居住组团附近的停车需求,控制汽车深入到住区内部[26]。

3.3 功能复合的土地使用

三个案例都是融合了居住、办公与商业服务设施的混合型社区(图6,表4)。其中案例C的混合度最高,除居住外还有办公、商业、教育、科研及少量产业功能,职住比基本平衡,有效减少了长距离的车行出行,其步行和非机动车出行占比最高,达到60%[20]。另外,沿街建筑还通过商办或商住项目的垂直混合开发,注入以零售和文创为主的底层商服设施,使街区生活更加便利而有活力[21]。

居民日常使用的社区服务设施(如学校、超市、健身房及儿童活动场等)分布均衡,如果以200m为服务半径,基本上可以覆盖各个生活组团(图7)。同时,将重要的公共建筑、社区服务设施与公共交通站点协同布局。例如,案例A的商业服务设施主要分布在电车交通廊道的两侧,店面连续且密集,居民在交通换乘时即可进行顺路消费活动,是该地区商业气氛最浓厚的街道。

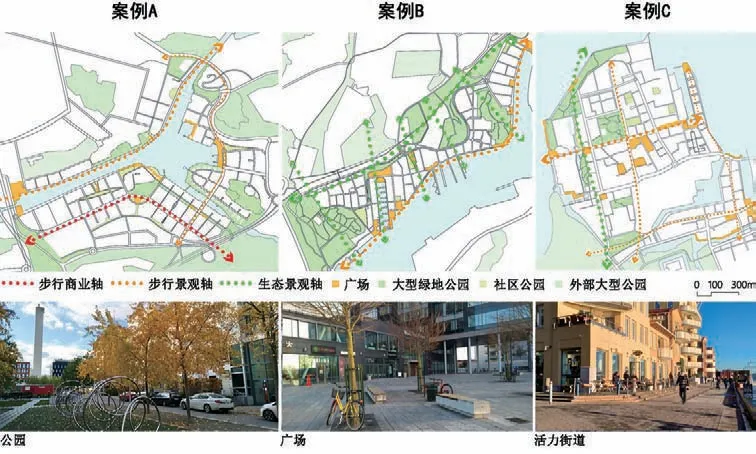

3.4 水绿交融的公共空间

三个案例都充分发挥了水资源的生态景观与休闲娱乐价值,使滨水区成为整个公共空间体系的重心,并且与绿地公园、广场、活力街道等不同类型的公共空间连接成为一个整体(图8,表5),满足居民休憩、散步、健身以及交流等活动的需求,提升了整个地区的步行环境品质。

其中,案例A通过滨水步道与桥梁串联沿岸的广场和公园,在南岸地区沿电车线路建设步行活力街道,并与外围绿地贯通,形成水绿交融的街区开放空间网络[22];案例B的北侧是城市公共绿廊,采用垂直向的绿地公园、广场或林荫路等方式,将之与南侧的滨水区连通,构筑水绿平行且相互渗透的公共空间体系;案例C是三面被水包围的半岛,通过南北向的林荫大道连接滨水区和南侧的大型城市绿地,另外还有多条景观步廊纵横交错,将生活区与老城区、中心公园、大学岛、中央车站及码头区连为一体,加强与滨水区的连接,使水景观为整个城区共享[24,28]。

3.5 慢行友好的街区建筑

街道空间尺度与建筑环境品质对于步行的视觉体验和心理感受至关重要。三个案例都采用低层高密度加少量高层建筑的街区建设模式,突出半开放式的建筑组团特征。低层建筑一般3~5层(图9),通过明晰的界面,限定街道、广场与庭院空间,延续瑞典老城区密集、亲近和宜人的空间特质。较为平均的建筑高度也有利于形成舒适的微气候环境,避免北欧滨水地区寒风的侵袭。高层办公或酒店建筑往往位于住区外围,有利于隔离交通噪音与寒风,同时也是地区的门户形象[20]。另外,具有历史价值的老码头建筑或构筑物被严格地保留下来,并融入公共环境设计中。例如,案例B的老船坞巨型门式塔吊与周边的新建筑相互辉映,形成特色鲜明的滨水天际线,展现具有活力与魅力的后工业景象[17-18]。

表3 瑞典案例的机动车停车数据

表4 瑞典案例的用地功能数据

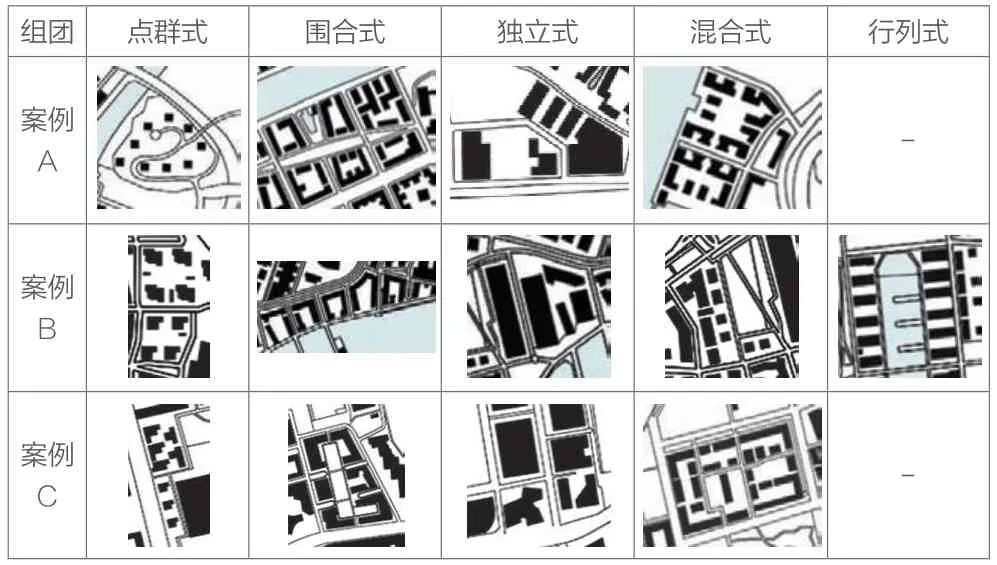

表5 瑞典案例的建筑组团示意

9 建筑高度分析

步行的行进速度比较慢,对周边建筑环境的体验程度相比其他交通方式都更加细致深入,是感受街区环境品质与建筑特色的最佳途径。为保证每个建筑组团都具有特色意象与高品质设计,三个案例都将用地划分成小尺度的开发单元,邀请不同的知名建筑师和开发商一起参与项目开发,有的还规定每个开发单元至少有两家不同的公司负责规划设计与建造[23,29-30]。这有效避免了街区内单调乏味的建筑组团,在立面风格、体量、颜色、材质及细部等方面各具特色,给人以愉悦而丰富的视觉体验(表5)。

4 结语

三个瑞典案例都以老工业滨水区的产业转型为契机,强调步行友好理念,引导城市复兴建设,其主要策略如下:1)通过重塑高密度、小尺度街区的形态特征,延续瑞典老城区细腻致密的空间肌理,提供便捷的步径选择;2)建构多元化的交通出行体系,促进步行、自行车与公共交通一体化的绿色交通模式发展;3)倡导交通安宁设计与停车管理,减少人车冲突;4)推行紧凑混合的土地使用,公共服务设施与公共交通站点协同布局,鼓励低碳出行;5)发挥滨水资源优势,建设水绿交融的公共步行空间体系;6)加强建筑界面管控与多元化设计,营造丰富有序的街区建筑形态,并注重工业遗存保护,增强步行环境的可读性与识别性。这些设计策略有效激发了步行的综合价值,不仅推动了产业地区的更新建设,促进绿色交通发展,而且修复了滨水环境,带动了生态宜居建设,成功地将原来以车与物为主的产业地区转变成为以人与生活为核心的人性化街区。

中国城市正处于注重生态优先与内涵发展的存量更新阶段,前期的生活街区大多是以机动车主导模式与标准建成的,步行者利益严重受损,不利于城市的可持续发展。与瑞典相比,中国城市人口密度更高,街区尺度更大,车行道路更宽,人车矛盾突出,需要将瑞典的经验结合国内现状与政策框架来思考街区的宜步行建设。在设计理念上,应充分认识步行友好对于城市健康生活与环境品质的重要性,强调以步行、非机动车与公共交通为主的绿色交通模式对于高密度城市建设的引领作用;在技术方法上,实现从传统的交通规划方法向多学科协同的城市设计方法转变,立足于人的步行活动需求与体验,对街区尺度划分、住区开放、交通组织、用地功能、公共空间和建筑形态等方面进行综合设计;在交通管理上,细化街区路权分配,发展多级限行道路,完善交通安宁与停车管理政策,确保步行活动的安全、便捷与舒适。总之,建设步行友好街区是一个多专业协同发展的工作,既需要转变城市发展的理念与方式,也需要向国外先进城市学习,借鉴更多的经验与知识,从而重塑我们的城市形态和生活方式。

图表来源

图1 左图来源于文献[30],中图与右图来源于网络;其余图表均为作者自绘或自摄。