1998年以来伽师地震(MW≥6.0)应力相互作用与强震活动的关系

周 云 潘正洋 王卫民 何建坤 王 洵 李国辉

1)中国地震局地球物理研究所,北京 100081 2)中国科学院青藏高原研究所,大陆碰撞与高原隆升重点实验室,北京 100101 3)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

0 引言

据中国地震台网中心正式测定,2020年1月19日在新疆喀什地区伽师县发生MS6.4地震(下文简称2020年地震),震源深度为16km。根据USGS地震目录可知,本次地震是继1996—1998年一系列地震以及2003年MW6.3地震(下文简称2003年地震)以来,发生在伽师地区的又一次MW>6的地震事件。基于InSAR资料得到的发震断层模型,结合破裂运动学特征推测,这次伽师地震的发震构造是柯坪塔格褶皱带山前出露的柯坪塔格逆断裂(李成龙等,2020)。伽师地区强震活动频繁,与所处的大地构造环境密切相关。该区位于天山、帕米尔和塔里木块体3大构造的接触部位,新生代以来,受印度-欧亚板块远程碰撞作用的影响,天山造山带重新活动并再次隆升,成为欧亚大陆内部规模最大的再生造山带(Tapponnieretal.,1977;Avouacetal.,1993)。同时,天山造山带夹持在古老而稳定的准噶尔地块和塔里木地块之间,在持续隆升的同时向两侧扩展,向S逆冲于塔里木地块之上,在山前和盆地北缘形成了逆冲断层和大规模褶皱带(张培震等,2003),这导致伽师地区成为世界范围内破坏性地震频发、致灾程度严重的强震活动区。

地震应力触发理论认为,当一个地震发生后,它将调节周边活动断裂的应力状态,进而触发或抑制周边潜在断裂的地震危险性(Dengetal.,1997;Linetal.,2004)。这种调节作用包括弹性同震应力阶变和震后黏弹性松弛导致的应力场变化。在早期研究中,人们普遍采用弹性半空间位错模型研究大地震与后续地震之间的应力触发关系。如1992年美国加州MW7.3 Landers地震,King等(1994)计算发现地震使距震中30km处Big Bear地区的同震库仑应力值增加了0.3MPa,进而触发了随后的MW6.3地震;针对1857年Fort Tejon大地震的研究发现,1857—1907年间的13次南加州5.5级以上的地震中,至少有11次与1857年的地震有应力触发关系(Harrisetal.,1996)。然而,仅用同震库仑应力难以解释所有的地震触发作用,这是由于岩石圈的下地壳和上地幔并非是完全弹性而是黏弹性的,在震后较长的时间里(几十a甚至几百a)黏滞松弛效应可将应力传递到孕震层,从而改变断层的应力状态(Pollitz,1992;Lorenzo-Martínetal.,2006)。如对1992年MW7.3 Landers地震和1999年MS7.1 Hector Mine地震的研究表明,如果仅考虑同震应力的作用,Hector Mine地震位于Landers地震的应力影响区(Parsonsetal.,2000);但如果同时考虑同震应力和震后黏弹性效应,则可认为Landers地震触发了后续地震(Freedetal.,2001)。基于黏弹性层状介质模型,沈正康等(2003)模拟了1937年以来发生在东昆仑断裂带上的5个M>7地震断层错动导致的应力演化过程,结果表明前面4个地震对2001年可可西里MW7.8地震有触发作用。对红河断裂带库仑应力变化的研究发现,1833年发生的嵩明M8.0地震至今仍然影响着红河断裂带的地震活动(尹凤玲等,2017)。这些研究结果均表明了考虑黏弹性应力松弛过程在估计地震危险性及分析地震应力触发时的重要性。因此,在计算地震导致的长期应力场变化时,同震应力和震后黏弹性效应都不可忽视。

1998年以来,伽师地区发生了3次MW>6的地震,这些地震相互之间的距离均<50km(图1)。那么,这些地震之间是否也有着相互触发关系?如果有,同震应力阶变和震后黏弹性松弛,哪个发挥了主要作用?为了解决这一问题,本文首先利用地震波形资料,反演了前2次地震的震源机制与破裂过程;然后基于更符合实际的分层黏弹性地球介质模型和得到的破裂滑动分布结果,采用已有的研究方法(Wangetal.,2006)计算了1998年和2003年2次地震对伽师地区造成的应力场变化及其对2020年地震造成的影响,以研究三者的相互触发作用。

1 地震震源特征

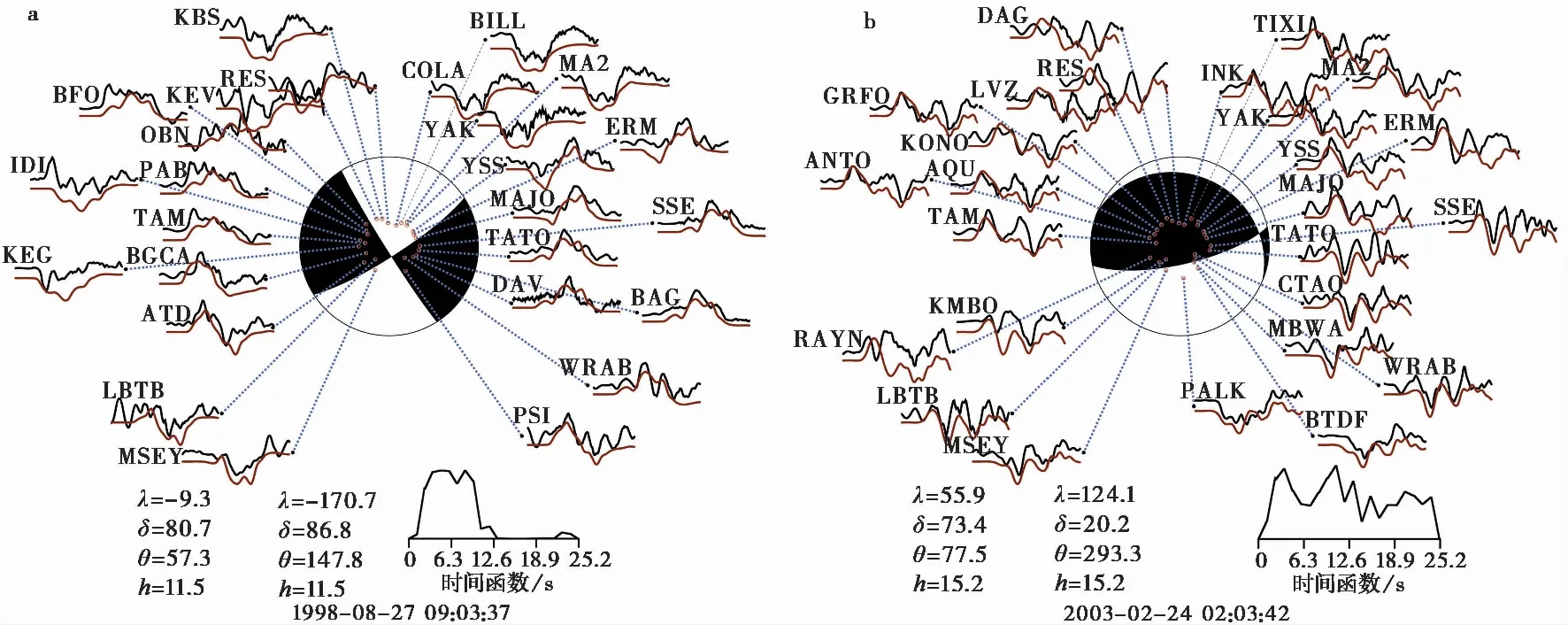

震源机制解显示,2003年地震的震源深度为15.2km,节面1和节面2的走向、倾角和滑动角分别为78°、73°、56°和293°、20°、124°。考虑到该地震有一定的逆冲分量,而节面1的倾角比较大,同时地震考察结果表明发震断层是一条近EW走向且向N倾的逆断层(沈军等,2006),因此选择节面2为断层破裂面。将震源机制反演计算的理论地震图与观测波形资料进行拟合,结果显示波形的相关性较好(图2)。表1 为2次地震的震源机制解。

图2 1998年和2003年2次伽师地震的震源机制解Fig.2 Focal mechanisms of two Jiashi earthquakes in 1998 and 2003.采用下半球投影,同时给出了点源模型的P波垂向位移理论图(红线)与资料(黑线)的拟合情况。图形下方给出了2组节面解(图a中,λ、δ、θ、h分别表示断层滑动角、断层倾角、断层走向、震源深度)和点源模型的震源时间函数(b)

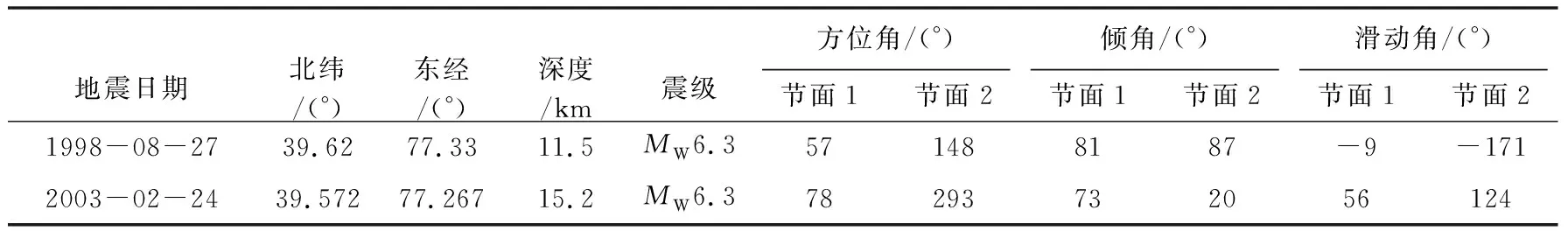

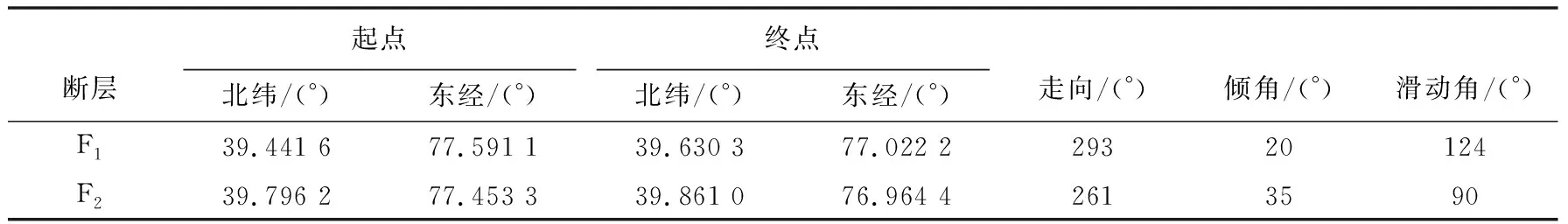

表 1 1998年和2003年2次MW>6地震震源及断层参数Table 1 Source and fault parameters of the two earthquakes(MW>6)in 1998 and 2003

根据有限断层反演方法(王卫民等,2008;周云等,2015),结合2次地震的点源模型反演结果,选用沿走向长51km、沿倾向宽18km的断层面,并将其划分成3km×2km的153个子断层,使用P波和SH波数据进行断层面时空破裂过程反演。计算同震位移响应采用基于分层介质模型的广义反射透射系数矩阵方法(谢小碧等,1989),震源区的地壳结构模型获取自Crust2.0。反演使用非线性最优化的模拟退火技术,目标函数由采用波形相关系数与同震位移矢量差的归一化加权叠加定义。图3 为反演得到的2次伽师地震的断层滑动分布。结果显示,2次地震均为MW6.3地震,1998年地震的破裂较为集中,最大滑动量为60cm,标量地震矩为3.22×1018N·m,该结果与赵翠萍(2006)的滑动分布结果类似: 最大滑动量为63cm,呈双侧破裂特征。2003年地震的破裂较为分散,最大滑动量为56cm,标量地震矩为3.15×1018N·m。其中2003年的地震以SE向单侧破裂为主,这与沈军等(2006)野外考察得出的该地震为N倾逆冲断层自NW向SE由深至浅破裂的结果一致。

图3 1998年和2003年2次伽师地震断层破裂滑动分布Fig.3 Fault slip distribution of Jiashi earthquakes in 1998 and 2003.a 1998年8月27日MW6.3地震断层滑动分布;b 2003年2月24日MW6.3地震断层滑动分布

2 应力计算方法及参数

2.1 研究方法

地震发生后,同震和震后应力调整均会导致断层面上库仑应力变化。根据库仑破裂准则,接收断层的静态库仑应力变化可以表示为

ΔCFS=Δτ+μΔσ

(1)

式中,ΔCFS为断层面上库仑应力的变化量,Δτ为断层面上剪切应力的变化量,μ为断层的有效摩擦系数,Δσ为断层面上正应力的变化量,以拉伸为正。在不同的研究中,μ的取值也有所不同,但不会改变库仑应力变化的整体分布形态(张国宏等,2008;万永革等,2009)。在本文的计算中,取μ=0.4。因本次研究主要计算2003年和2020年地震发震断层面受到的影响,参考前文反演结果和王卫民等(1)http: ∥www.itpcas.ac.cnkycgyjcg/202001/t20200122_5494135.html。的结果,选取地下15km为计算库仑应力变化的深度。

在计算库仑应力时,本文使用了德国波茨坦地球科学中心(GFZ)Wang等(2006)开发的PSGRN/PSCMP程序。该软件主要包括2个部分,PSGRN用来计算给定分层模型下基本位错源的时变格林函数,所得结果为第2个程序PSCMP的基础数据,之后通过线性叠加方法对点位错进行计算,得到同震和震后形变的结果。计算时重力和分层介质影响都被考虑在内,通过使用基于反混淆技术的快速傅里叶变换得到格林函数,保证了结果的稳定性。

2.2 模型参数

本文的模型计算范围为(38°~41°N,76°~79°E)。在进行格林函数计算时,需要先建立地下速度介质模型。选择何玉梅等(2001)以及赵翠萍(2006)研究伽师地震群采用的速度模型(表2),该模型综合了上地壳速度反演结果和刘启元等(2000)利用接收函数得到的深部速度结构。石耀霖等(2008)认为,塔里木块体中地壳的等效黏滞系数为1021~1023Pa·s,下地壳的黏滞系数为1021~1022Pa·s。本模型中弹性层厚度为16km,黏弹性中下地壳采用Burgers体模型。中地壳的稳态黏滞系数取1.0×1022Pa·s,下地壳稳态黏滞系数取2.0×1021Pa·s,瞬时与稳态黏滞系数一般差1个数量级(Ryderetal.,2011)。地幔黏滞系数比下地壳大得多,取为2.0×1022Pa·s。

表 2 伽师地区岩石圈地层介质模型Table 2 Layered lithosphere medium model in Jiashi region

2003年伽师MW6.3地震的发震断层(图1 中的F1)为隐伏断裂,未能很好地确定其断层参数,因此在设置接收断层参数时,我们参考了该地震的震源机制解。2020年MW6.0地震的发震断层(图1 中的F2)为柯坪塔格逆断裂的一部分,我们根据周德敏(2013)的结果给出了断层滑动参数,如表3 所示。

表 3 2003年和2020年地震的发震断层参数Table 3 Fault parameters of earthquakes in 2003 and 2020

3 计算结果

3.1 对发震断层应力的影响

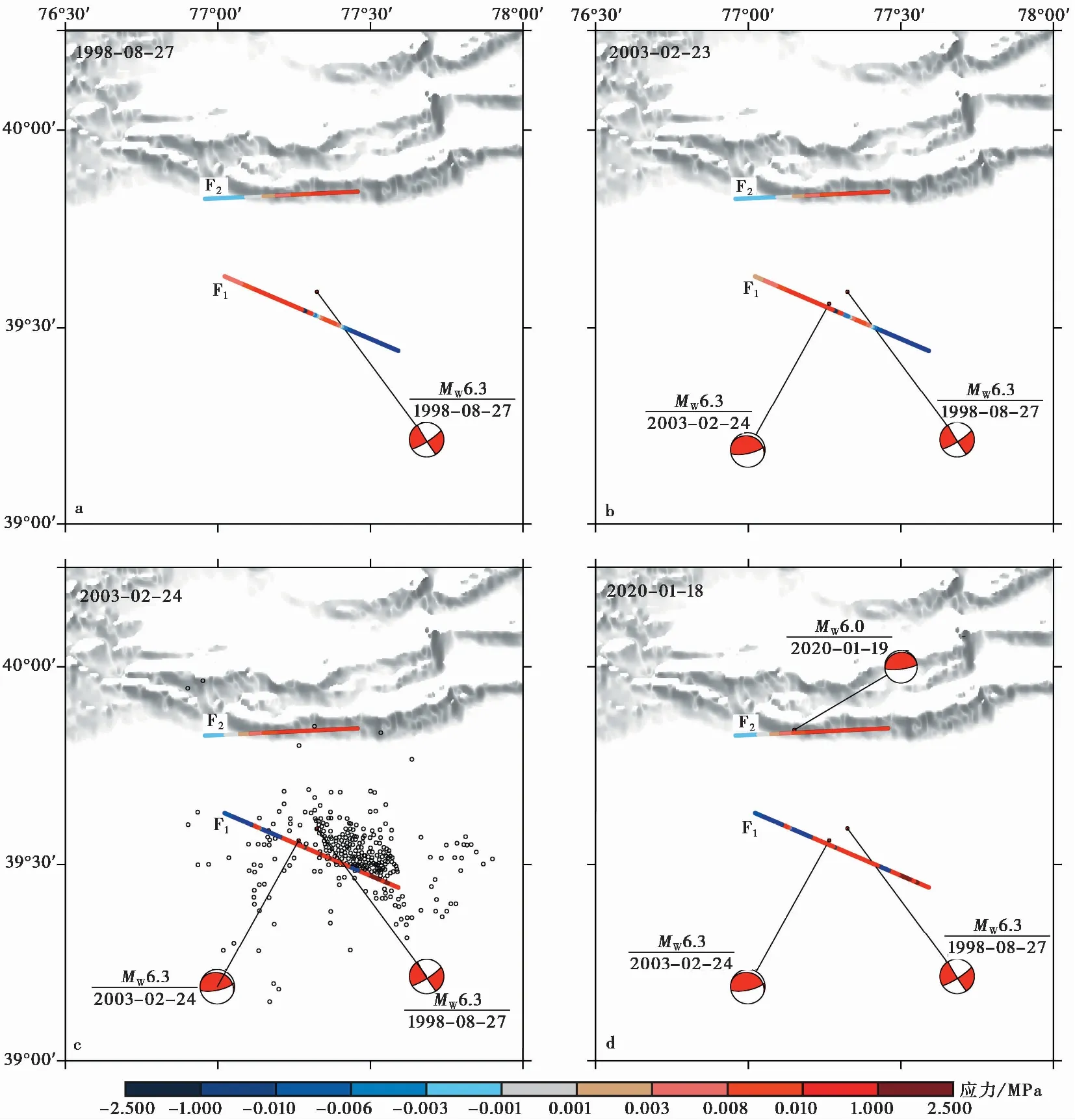

图4 发震断层上的库仑应力变化Fig.4 Coulomb stress change on the seismogenic faults.a 1998年地震的同震应力;b 2003年地震发生之前的应力分布;c 2003年地震发生之后的应力分布,黑色小圆圈为2003年2月24日—2003年4月30日M>3.5的余震(黄媛等,2006);d 2020年地震发生之前的应力分布

为了进一步研究1998年以来的3次MW≥6地震之间的相互关系,我们计算了同震及黏弹性松弛导致的2003年2月24日MW6.3地震的发震断层F1和2020年1月19日MW6.0地震的发震断层F2上的库仑应力变化,如图4 所示。图4a为1998年地震导致的发震断层上的同震库仑应力变化,可以看到本次地震使断层F1西段的应力值增加,东段的应力值减小,变化量基本都超过了0.01MPa;同时,该地震使F2西段应力减小,东段应力增加。经过4.5a的调整后,图4b显示应力分布和应力值并没有明显的变化,2003年地震位于应力增加区范围内,应力增加值为0.01~1MPa,达到了0.04MPa。图4c为在原有的应力基础上增加了2003年地震同震应力的情况,本次地震明显调整了断层F1的应力状态,卸载了F1西段的应力,增加了东段的应力,同时也扩张了断层F2东段的应力增强区。黄媛等(2006)重定位后的余震主要集中在断层的应力增强区,同时余震的分布也支持发震断层N倾的结论。在2020年MW6.0地震发生之前,经过近20a的震后调整,断层面上应力变化不大,2020年地震位于应力增强区内,应力增加值介于0.003~0.006MPa之间,为0.005MPa。

3.2 改变黏滞系数对断层库仑应力分布的影响

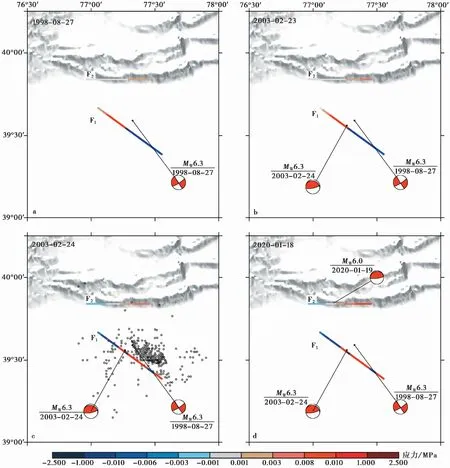

图5 调整黏滞系数后发震断层上的库仑应力变化Fig.5 Coulomb stress change on the seismogenic faults after adjusting viscosity coefficient.a 1998年地震的同震应力;b 2003年地震发生之前的应力分布;c 2003年地震发生之后的应力分布,黑色小圆圈为2003年2月24日—4月30日M>3.5的余震(黄媛等,2006);d 2020年地震发生之前的应力分布

前文的计算结果显示,震后调整对应力分布的作用并不明显。在计算震后的应力场演化时,地层黏滞系数的选取对结果可能会有一定影响。我们主要参考了石耀霖等(2008)给出的塔里木盆地的黏滞系数参数,由于发震区位于盆山交会处,而山体与盆地的黏滞系数一般并不相等,因此,本文另外选取了一组黏滞性参数进行对比。由于研究区域西南天山地壳和地幔黏滞系数尚无较好的约束,故参考了青藏高原的参数数值。石耀霖等(2008)认为青藏高原下地壳等效黏滞系数较低,约为1019~1020Pa·s,因此将中地壳和下地壳的黏滞系数调低为5.0×1020Pa·s 和5.0×1019Pa·s,上地幔黏滞系数设为5.0×1020Pa·s,计算结果如图5 所示。可以看到,与图4 相比,经4.5a的调整后,1998年地震导致F1西段的应力有所减弱;在2020年MW6.0地震发生之前,经过近20a的震后调节,F1中段的应力有所减小。震后下地壳和上地幔中的同震应力变化,向上传递到上地壳孕震层的过程中,黏滞系数越低,应力传递越快(Shanetal.,2013)。而天山的下地壳和上地幔黏滞系数可能比青藏高原更大(卢双疆等,2013),因此在本次伽师地震应力计算中,改变黏滞系数对应力分布并无明显影响。

3.3 改变接收断层参数对断层库仑应力分布的影响

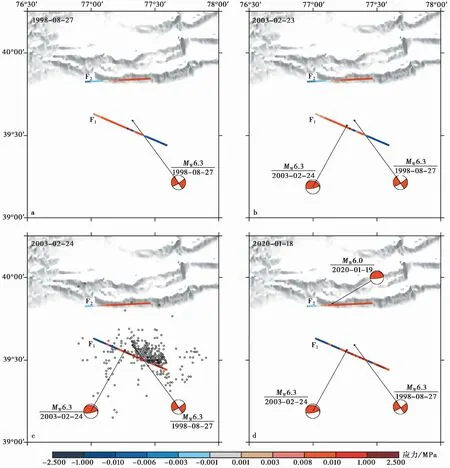

由于未能很好地界定发震断层F1和F2的断层参数,而不同的接收断层参数会对应力分布的计算结果产生影响,因此,我们参考了前人的反演结果对断层参数进行了设置。前人利用CDSN的数字波形资料反演得到了2003年地震的震源机制解(走向306°、倾角50°、滑动角129°)(徐锡伟等,2006);而根据InSAR反演获得的2020年地震的断层走向为270°、倾角为15°、滑动角为85°(李成龙等,2020)。以3.2节中的参数作为地壳和地幔的黏滞系数,计算结果如图6 所示。从图中可知,1998年地震加载了F1西段的应力,2003年地震震源处的应力增加>0.01MPa,同时卸载了东段的应力。2003年地震卸载了F1西段的应力,加载了东段的应力,与余震分布的相关性较好;同时,加载了F2东段的应力,在2020年地震震源处的应力改变≤0.01MPa。总体而言,与图4 和图5 相比,接收断层参数的改变对应力分布的影响不大。

图6 调整断层参数后发震断层上库仑应力变化Fig.6 Coulomb stress change on the seismogenic faults after adjusting fault parameter.a 1998年地震的同震应力;b 2003年地震发生之前的应力分布;c 2003年地震发生之后的应力分布,黑色小圆圈为2003年2月24日—4月30日M>3.5的余震(黄媛等,2006);d 2020年地震发生之前的应力分布

3.4 改变地球模型参数对断层库仑应力分布的影响

不同的地球模型参数会对应力分布的计算结果产生影响。我们参考了周德敏(2013)在研究柯坪-阿克苏地震带时使用的介质模型。由于文中只给出了P波速度,故根据波速比1.73计算S波速度,得到的速度模型如表4 所示。计算应力时采用3.2节中的黏滞系数。

表 4 柯坪-阿克苏岩石圈的地层介质模型Table 4 Layered lithosphere medium model in Aksu region

图7 调整地球模型参数后发震断层上的库仑应力变化Fig.7 Coulomb stress change on the seismogenic faults after adjusting Earth model parameter.a 1998年地震的同震应力;b 2003年地震发生之前的应力分布;c 2003年地震发生之后的应力分布,黑色小圆圈为2003年2月24日—4月30日M>3.5的余震(黄媛等,2006);d 2020年地震发生前的应力分布

计算结果如图7 所示。相比于图4、图5 和图6,更改地球模型参数没有改变应力的整体分布。1998年地震使得2003年地震震源处的库仑应力增加值>0.01MPa;前2次地震对2020年地震震源处的应力影响介于0.006~0.01MPa之间。震后的黏弹性松弛作用依然不明显。

4 讨论

当断层面上的库仑应力增量>0.01MPa,就有可能会触发地震,即认为0.01MPa为 “触发阈值”(Kingetal.,1994)。本文的计算结果表明,1998年MW6.3地震对断层F1在2003年地震震中所在区域附近产生的应力增量为0.01~1MPa,超过了触发阈值,表明两者之间存在触发作用。王琼等(2007)认为1998年地震对2003年地震没有触发作用,产生的应力增加近似为0。两者的差异可能是断层破裂模型不同所导致的。王琼等(2007)基于断层长度估算公式,根据地震震级构建了破裂模型,并认为滑动是均匀分布的。这种处理方法计算的应力结果对较远的断层影响较小。然而2003年地震的发震断层F1距离1998年的地震震中很近(图4),这样得到的应力结果误差可能比较大。本文根据基于地震波形反演得到的破裂滑动分布计算库仑应力,可相对更真实地反映断层的应力状态。本文的计算结果表明,2020年地震也位于库仑应力增加区内,但应力增加值为0.003~0.006MPa,<0.01MPa,说明前2个地震对后一个地震并没有明显的触发作用,本次地震的发生可能为其他因素所导致,如区域应力加载或者以前大地震的黏弹性触发等。同时计算结果也显示,经历长期应力演化后,2003年地震的发震断层F1东段的应力加载依然>0.01MPa,因此应加强对该段的地震危险性监测工作。

影响断层上库仑应力分布的因素较多,例如地球模型参数、接收断层参数和地壳黏弹性系数等。本文考虑了不同的影响因素,对应力的分布情况进行了研究。结果显示,断层面上的应力在经过长时间的黏弹性松弛后并没有发生明显的变化,这可能是由于地震震级较小导致的。从反演结果来看,前2次地震都为MW6.3地震。根据断层倾角的计算结果,2个发震断层的破裂最大深度均≤20km,且破裂主要发生在浅部,最大滑动量≤60cm,在断层模型深部几乎没有明显破裂(图3),说明这2个地震对下地壳和地幔的应力扰动有限。黏弹性松弛理论认为,热的下地壳和地幔的流变作用,使得在震后的数年至数百年时间里,下地壳和上地幔的同震应力场变化传递到上地壳的孕震层中,进而影响断层的力学性质(Pollitz,1992;Marsanetal.,2003;Freedetal.,2007)。由于2个地震在深部产生的同震应力较小,故黏弹性松弛作用也不明显。因此,在对后续地震的影响中,由同震产生的应力阶变依然占据主导地位。

1997年1月—2003年3月,新疆伽师地区发生了一系列强震活动。尤其是自1997年1月21日起,在短短4个月的时间内,该区域发生了7次MS≥6.0的大地震,这种现象在中国大陆甚至世界范围内都是极为罕见的。张竹琪等(2008)计算了1997年强震间的库仑应力作用,认为这些地震之间存在触发关系,且伽师地震的正断层活动在地震发生中起到了重要的促进作用,这在一定程度上解释了伽师地震群的发震机制。然而,依然有一些问题没有得到很好解决,例如: 为什么是短时间内发生多次零散的5级、6级地震,而不是发生1次7级地震使得能量一次性全部释放出来?根据应力触发理论,这些地震是否是一个早期特大地震(比如1902年阿图什M8地震)导致的库仑应力变化后的连续触发?黏弹性应力转化在这一过程中起到了多大的作用?以上这些问题有待于未来更进一步的研究。

5 结论

本文基于远场波形反演,重新构建了1998年8月27日与2003年2月24日2次MW6.3地震的破裂滑动分布,并基于震后黏弹性松弛的方法计算了2次地震与2020年MW6.0地震相互之间的应力作用,得到的结论如下:

(1)1998年地震为典型的左旋走滑型地震,震源深度为11.5km,破裂比较集中,断层的走向为57°,倾角为81°;2003年地震为逆冲兼走滑型地震,震源深度为15.2km,发震断层为一条向N低角度倾斜的逆断裂,断层的走向为293°,倾角为20°,地震以SE单方向破裂为主。

(2)1998年地震经4.5a的应力调整之后,导致2003年地震发震断层的西部应力增加,东部应力卸载,使得2003年地震震源处附近应力增加了0.01~1MPa,前者对后者具有明显的触发作用。前2个地震导致2020年地震的发震断层东部应力增加,但震中位置处的应力增加≤0.006MPa,因此对2020年地震不具有明显的触发作用,2020年地震的发生主要由其他因素所致。在这一过程中,震后黏弹性松弛作用并不明显,同震应力阶变占据了主导地位。

致谢本文利用IRIS地震波形资料进行计算;图件由GMT软件生成;使用汪荣江老师的PSGRN/PSCMP程序计算库仑应力。在此一并表示感谢!

——以盈江地区为例

——伽师瓜