农业文化遗产与乡村旅游产业耦合协调发展研究

——以我国西南地区13地为例

张琳,贺浩浩,杨毅

(1.西南大学a.国家治理学院;b.公共文化研究中心,重庆400715;2.重庆文化产业(西南大学)研究院,重庆400715)

农业文化遗产是乡村旅游发展的重要资源,旅游开发则是农业文化遗产的有效活化途径,二者共同构成了乡村经济与文化双重振兴的强力引擎[1]。2015年,“中央一号”文件提出要积极开发农业的多种功能,挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值。其后,《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》指出要顺应城乡居民消费拓展升级趋势,结合各地资源禀赋,深入发掘农业农村的多种功能和多重价值。数据显示,2012—2019 年我国休闲农业与乡村旅游人数从7.2 亿人次增至30 亿人次,年均复合增长率高达33%。与此同时,大众旅游需求已从单纯的物质消费过渡到了对文化多样性的体验,这为农业文化遗产的旅游开发提供了良好契机[2]。乡村旅游产业开发使农业文化遗产易于展示与认知,增进公众对“乡土中国”的深入理解,通过产业驱动实现区域脱贫、乡村振兴的重要抓手[3]。

我国西南地区作为“一带一路”有机衔接的重要门户,还是面向南亚、东南亚的经济文化辐射中心。独特的地理、气候与民族特征,使西南地区形成了大量特色鲜明的农业生产方式与农业文化遗产资源,蕴含着发展乡村文化旅游产业的巨大潜力。现实层面上,西南地区虽然拥有上百个由国家文化和旅游部、国家发展改革委员会评定的“全国乡村旅游重点村”,但部分乡村旅游项目集中在简单的物化层面,与本地特有的农耕文化、民俗文化关联度不高,难以体现独有的乡土味道,因此亟需农业文化遗产等文化要素的介入及赋能;学理层面上,虽然学界普遍认同将文化遗产与乡村旅游作为纾解当前乡村发展困境的两大抓手,但是由于农业文化遗产概念提出较晚,对其与乡村旅游耦合发展方面的研究较薄弱。本文聚焦于西南地区,采用量化研究为主,质性分析为辅的方法,研究和分析了各地各类型农业文化遗产与乡村旅游产业的耦合协调发展态势、成效和经验,以促进乡村文化传承与产业振兴。

1 研究地区与样本概况

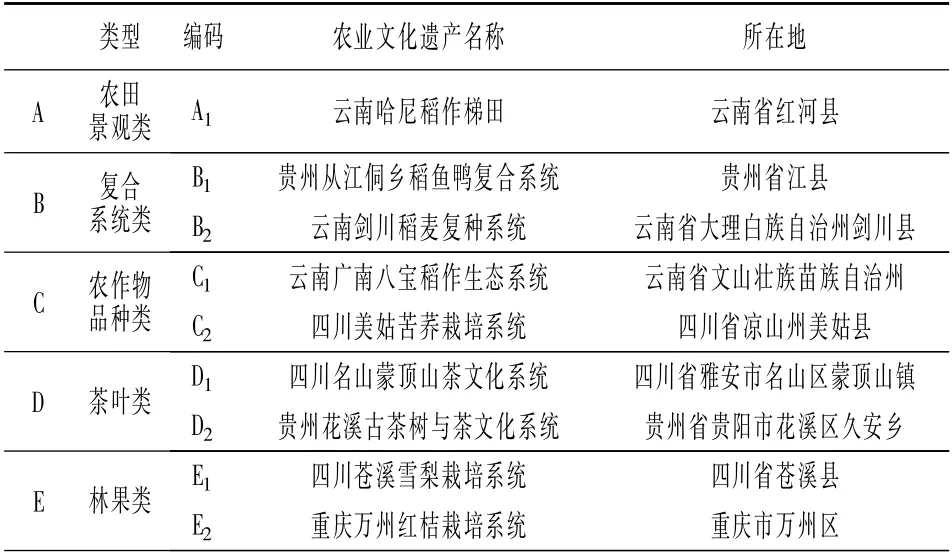

截至2019 年12 月底,我国农村农业部已评选出中国重要农业文化遗产项目5 批118 项,其中川渝黔滇入选22 项(西藏尚未有农业文化遗产列入名录)。西南4 省约占全国国土面积的12%,2019 年常住人口约19981 万人,国内生产总值约110212 亿元。从地理上看,西南地区主要属于亚热带气候,以山地丘陵地形为主。由于东部季风区气候差异较大且地貌特征复杂,同时西南地区居住有30 多个少数民族,因此农业生产兼有鲜明的地域性与民族性,保留有物质遗产、民俗风情等丰富的文化旅游资源。遗产的形成是区域层面上的[4],本文基于样本的代表性与丰富性,并结合各地农业文化遗产的传承效果、资源禀赋、地方特色方面,共选取7 类13 个农业文化遗产地作为研究样本(表1)。

表1 样本类型、名称及所在地

(续表1)

2 研究设计

2.1 测算模型

政策制定者必须明晰农业文化遗产与乡村旅游产业共同发展的现实态势、实践经验与改进方向,进而适时调整行动策略[5]。基于此,本文采取适用于观测两个子系统间长期发展关系的耦合度模型、耦合协调度模型对样本地区进行测算。

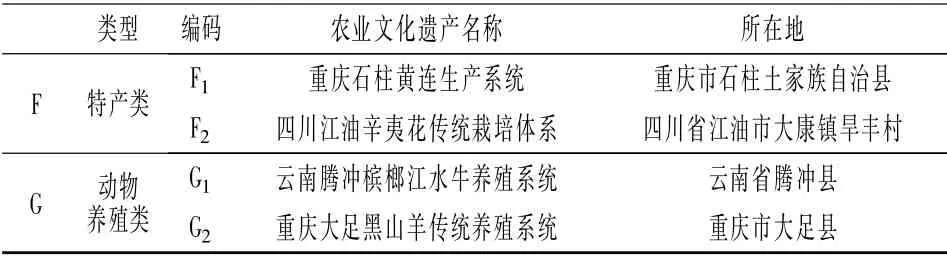

所谓耦合,指两个独立的系统相互作用、相互影响。耦合度则是用来度量两个系统间相互作用和相互影响的程度,耦合度值越大,说明系统间关联性越大。具体测算方法为:若设Vi为序参量评价指标Ai(i=1,2,…,n)的实际指标值,αi与βi分别为Vi的上、下限临界值,正、负功效分别表示对系统的正、负面影响程度,则可构造功效函数D(Ai):

由于农业文化遗产与乡村旅游产业两个子系统较为复杂,因此需要构建具有科学性、全面性的测算指标体系。两者的综合效用评价函数分别为:

式中,f(X)与g(Y)分别表示农业文化遗产系统与乡村旅游产业系统的综合效用评价函数;ai、bi分别为各指标权重。两者的耦合度模型为:

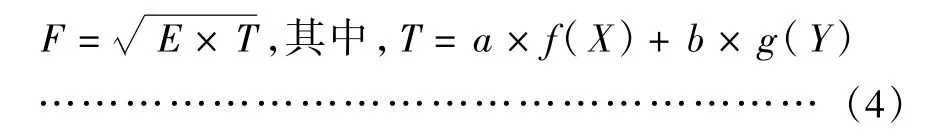

E值越大,表示子系统间的耦合程度越高。为进一步测算农业文化遗产系统与乡村旅游产业系统的协调程度,且避免由于两个低发展水平子系统所表现的高耦合度现象,本文基于耦合度模型,设F为耦合协调度,T为系统综合评价指数,a、b 分别为系统贡献权重,构造耦合协调度测算模型:

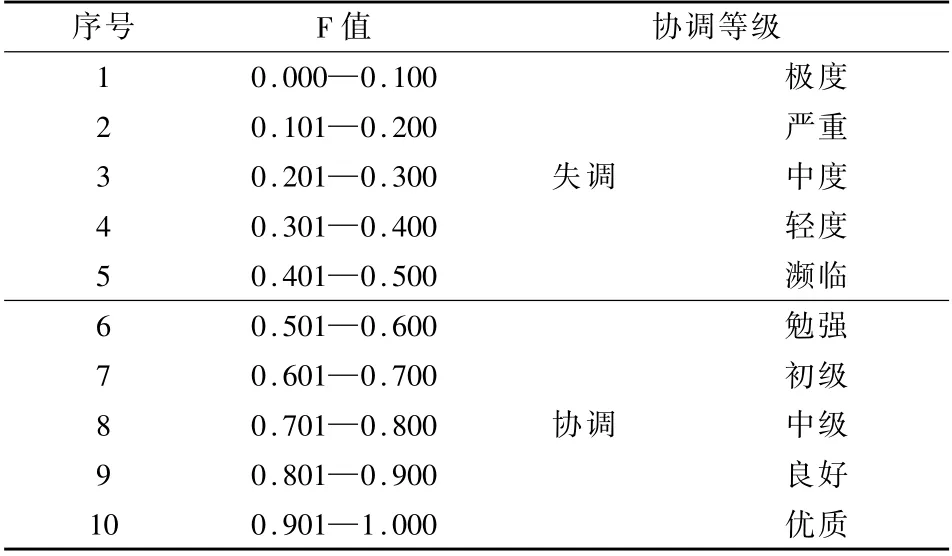

本文依据F值将耦合协调等级进行划分,划分为10 个等级,具体判定标准见表3。由于农业文化遗产并非旅游产业发展的唯一要素,因此本文中a取0.3,b取0.7。

表2 耦合协调度判定标准

2.2 指标体系

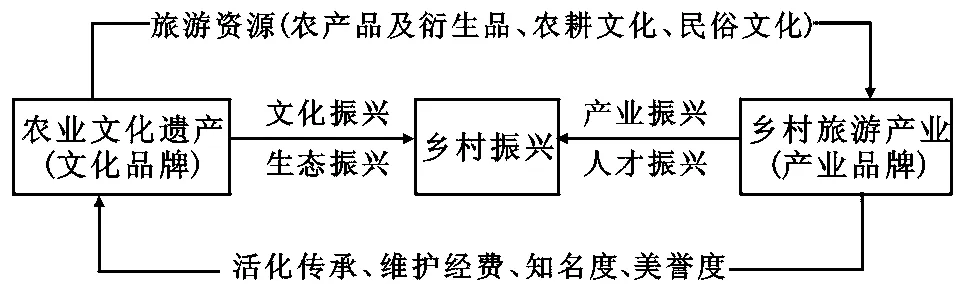

农业文化遗产与乡村旅游产业的具体耦合关系(图1)主要表现在两个方面:一是农业文化遗产作为乡村旅游产业发展的资源基础,其生产的特色农产品与遗产地在历史积淀中形成并传承的与农业生产息息相关的农耕文化、民俗文化等旅游资源的数量与质量,决定着旅游业发展水平的上下限[6]。同时,农业文化遗产具有潜移默化的教化效用,即其彰显着长期以来乡村中人与自然环境的和谐统一,可在实践与展示活动中分别促使当地居民与外来游客形成尊重自然、绿色发展的思想意识,助力乡村生态文明建设[7]。二是乡村旅游作为农业文化遗产的活化途径,通过向国内外游客提供景色观光、农事体验、特色餐饮等服务,并以游客所需的食、行、宿、游、购、娱等活动来带动各类服务行业发展,不仅能以部分经济收益反哺遗产保护传承工程,也可吸纳相当数量的青年人回乡创业就业,进而纾解农业文化遗产传承人断代难题。同时,旅游产业发展所带来的品牌知名度与公众认可度的提升,可提高游客对农业文化遗产的兴趣,促使游客以欣赏的态度去认知与理解乡村的现状、历史与文化[8]。

图1 农业文化遗产与乡村旅游产业耦合机理

农业文化遗产与乡村旅游产业均为涉及因素较多的复杂系统,本文基于以上理论分析,并参考相关研究文献[9-11],遵循科学性、全面性、可及性等原则遴选评价指标,采用频度统计、层次分析、专家咨询等方法构建耦合协调度评价指标体系,且对各级指标权重进行赋值(表3)。

表3 农业文化遗产与乡村旅游产业耦合协调度评价指标体系

3 数据来源与处理

3.1 数据来源

本文所涉及的西南地区4 省25 个指标的时间序列数据(2007—2018 年)主要来源于以下4 条途径:①统计年鉴和公报。来源于《中国旅游统计年鉴》和各地国民经济与社会发展统计公报的有B1a、B1b、B1c、B2a、B3a、B3b、B3c、B3d,来源于《中国农村统计年鉴》和各地农村农业统计年鉴的有A2a、A2b、A3a、A3b。②研究报告。来源于《中国农业文化遗产研究》[12]、《乡村振兴与农业文化遗产——中国重要全球农业文化遗产保护发展报告(2019)》[13]的有A1a、A4a、A5a、A5b。③综合计算。如A1b(遗产资源密度)=某地所拥有全部农业文化遗产数/该地国土面积;A1c(遗产资源稀缺指数)=某地所拥有一类型农业文化遗产数/全国该类型农业文化遗产总数,A4b同理;A6b(自然生态环境综合指数)则是将各地历年的空气质量优良天数、饮用水水源达标率、森林覆盖率等数据标准化后加权平均得到,A4c、B4c同理。④其他。B4a(品牌知名指数)近似以可直接检索得到的,反映公众搜索热度的“百度指数”代替;B4b(公众认可指数)以携程、美团等各类旅游平台的五分制评价结果重新加总平均计算获得。

由于时间跨度较大,个别统计口径发生变化或者后来重新核算的均以最新版数据为准,部分年份缺失的数据指标则依据其他年份的数值及增长率计算获得。本文对于以上所有量纲数据均采用归一化方法对原始数据进行无量纲化处理。

3.2 测算结果

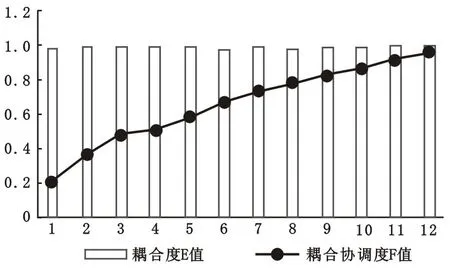

为更好地从不同维度观测样本地区的耦合协调度变化与分布情况,本文计算得出2007—2018 年样本总体的耦合度及耦合协调度(表4、图2),以及7类农业文化遗产的平均耦合协调度(图3)。

表4 样本总体耦合协调度测算结果

在时间维度上,样本的耦合协调等级呈现由重度失调(2007)依次历经轻度失调(2008)、濒临失调(2009)、勉强协调(2010—2011)、初级协调(2012)、中级协调(2013—2014)、良好协调(2015—2016),最终达到优质协调(2017—2018)。即样本地区的两个子系统耦合协调度呈现不断上升的态势,历经十余年的发展由重度失调跨越为优质协调,西南地区的乡村旅游业态较好地实现了文化与旅游的深度融合,并持续向良性方向发展。

图2 样本总体耦合协调度时序

从图2 可知,2007—2018 年西南地区的农业文化遗产与乡村旅游产业始终呈现出极高的耦合度,但前期的耦合协调度较低。表明前期农业文化遗产与乡村旅游产业在发展中相互关联、相互影响的程度虽深,但系统整体的发展水平较低,从侧面佐证了从子系统角度来看,农业文化遗产与乡村旅游产业的确存在均衡协调的相互促进关系。

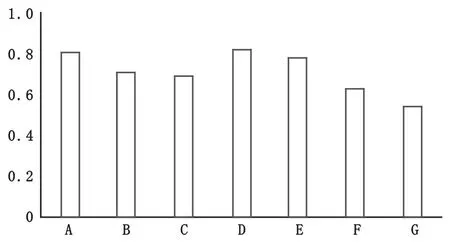

图3 7 类农业文化遗产地平均耦合协调度

在类别维度上,从图3 可知,西南4 省7 类农业文化遗产的耦合协调水平分异较为明显。其中,A(农田景观类)、D(茶叶类)、E(林果类)的平均耦合协调度较优,原因在于它们较好地形成了静态保护与动态开发的良性业态。具体表现为:

一是以农业文化遗产的传承保护支持乡村旅游产业的活化开发。我国历史上相当数量的传统农业生产模式正是由于气候变化、自然灾害、科技迭代、外来文化、人口流失等因素而走向消亡的[14],农业文化遗产地只有较好地保留生产传统和历史景观,才可为旅游开发提供深厚的资源底蕴。上述3 类农业文化遗产过去是以农产品输出为主要盈利点的,能存续至今与其自身的产品品质是密不可分的。以E2(万州红桔)为例,20 世纪末许多红桔集中产地换种市场利润更高的锦橙或脐橙,但万州果农却不舍得放弃这一优良品种,正因为如此,万州的数千株树龄达百年的古红桔树得以保留。即便可能当时经济效益不甚凸显,但仍有成为地方未来发展比较优势的潜力。如今万州正是立足这些古红桔资源,倾力建设古川东民俗风貌民居、百果园、桔博馆等,形成万州百里古红桔人文生态景观,将历史感与现代感相结合,为旅游活动注入了生命力。

二是以乡村旅游产业的动态发展反哺农业文化遗产的静态存续。由于农业文化遗产的形成是区域层面的,因此旅游产业的布局也应着眼于区域层面。旅游产业链由观光、交通、食宿、零售等行业横向联结而成,经由政府引导可在区域层面集聚形成大型产业组织体系,如此便能提高各组织间的人员、资金、产品和信息流动,最终形成较成熟稳定的政策规制与产业规模。当农业文化遗产内化为旅游资源的重要基础时,即便是逐利的经济组织也不得不考虑遗产的可持续性问题,更勿庸说本身就负有遗产保护职责的政府或其他社会组织。如A1(哈尼梯田)所在地元阳县为了纾解遗产保护与开发的矛盾,建立旅游开发收益反哺机制,即将景区门票收入的30%作为遗产保护基金,用于区域内沟渠维修、民居修缮、环境整治等,还以补贴激励方式提高当地农户保护、耕作梯田的积极性,鼓励更多外出务工的年轻人回归本土,形成自觉保护、合力保护的内生动力。

三是对农业文化遗产进行旅游开发时兼顾轻、重两大核心资产。轻资产主要指农业文化遗产与乡村旅游产品两大IP体系,而重资产则主要指景区基础设施与建筑景点。我国乡村旅游发展至今,各地景区外在表征的同质化问题已日渐突出,为了增强对游客的吸引力,须以具有独特性的文化赋能乡村旅游,这也意味着轻资产将成为文化旅游企业的核心资源。但不少农业文化遗产地多为经济落后甚至是深度贫困地区,重资产的先天不足成为旅游业发展的主要障碍。例如D1(蒙顶山茶)所在地雅安市名山区投入巨资对蒙顶山旅游区进行了规模整治和改造,建成茶坛、世界茶文化博物馆、红军百丈关战役纪念馆等景点和茶源堂、上林苑餐厅等游客落脚点,最终建构起较为均衡的轻重资产发展基础,助力蒙顶山茶跃升为2019 年品牌价值数十亿的中国十大茶叶品类。

反观G(动物养殖类)的平均耦合协调度却相对滞后,其发展主要障碍在于两个方面:一方面,单一动物的观赏性往往不如经过人为修饰的农田、茶树、林果等,不适宜开展观光型旅游活动;另一方面,其最终肉类产品又可通过冷藏输送至国内外,足以实现盈利,因此农户对乡村旅游开发的积极性不高。也就是说,旅游开发活动不仅需要资源的比较优势,也需要相关主体的发展动机。近年随着地方农民的经济诉求与政府支持力度的不断提高,此类农业文化遗产的旅游开发情况也有所改观。如,在重庆市大力推进文化与旅游深度融合的政策号召下,G2(大足黑山羊)通过举办多场以黑山羊宴为核心,融汇重庆言子、川剧变脸等地方传统特色和时代音符的冬至晚会,将地方的日常生活片段集中串联起来,构成富有烟火气息的文化场景,形成具有较高参与品鉴价值的节日庆典。这表明,凡是异于公众已体验过的文化场景均具有旅游开发的可能性。

此外,西南地区的少数民族聚居区也与贫困地区具有较高的重叠度。旅游活动本身也是文化交流活动,但本地文化与外来文化在这种交流过程中有时并不对等,外来资本常常以开发者的身份对旅游景区进行改造,而这种改造的合法性也应当受到严格的论证。对少数民族聚居区而言,各个民族间的文化差异也相对较大。如,地处深度贫困地区的凉山腹心地带的美姑县,虽然拥有大风顶国家级自然保护区和黄茅埂、纳龙等自然景观和独特的彝族毕摩文化,具有形成凝聚特色文化的乡村旅游带的潜力,但是自然条件差、经济基础弱,旅游承载力有限。该地区若大兴土木建造现代建筑,则可能会破坏当地的文化生态,且这种破坏是难以逆转的。因此,在开发过程中应参照其他地区的有益经验。如,E1(苍溪雪梨)地方政府着力发展以“赏梨花、品雪梨、住农家”为主的原生态乡村旅游,不仅实现了农户对游客的低成本接洽,还让游客亲身体验到原生态的田园生活。

4 结论、启示与讨论

4.1 结论

本文通过建立农业文化遗产与乡村旅游产业耦合协调发展评价指标体系,运用耦合协调模型对样本地区发展态势进行测算,并基于对各地实践经验与成效的质性分析,得出以下主要结论:①整体而言,西南地区的农业文化遗产分布零散,在实践中仍以中央机构把握具体方向,各区县依据自身的地理区位、资源禀赋、经济基础、政策引领等因素形成不同的旅游经营发展模式。综合来看,各地对农业文化遗产资源的旅游开发方式主要有建设主题公园、特色小镇、博览馆厅,举办节庆活动、民俗展演等,可将其归纳为传统村落活化型、民族风情依托型、田园观光休闲型、特色产业带动型等。②从时间维度看,样本地区的农业文化遗产与乡村旅游产业存在均衡协调的相互促进关系,2007—2018 年其农业文化遗产与乡村旅游产业历经10 余年的持续向好发展,由重度失调跨越为优质协调,由粗放式向集约式转变。这不仅得益于农业文化遗产、文化与旅游融合等概念的创造与诠释,还得益于脱贫攻坚、乡村振兴、“一带一路”等政策性发展机遇。③从类别维度看,农田景观类、茶叶类、林果类农业文化遗产较易与乡村旅游产业耦合协调发展,而动物养殖类则较为滞后。深入缕析其内在差异,原因在于:单一化的农业文化遗产旅游市场竞争力较弱,需要积极调动其他文化旅游资源,将之与农业文化遗产整合形成全域旅游业态。但这不仅与地方的遗产资源保有度、整体性规划密切相关,还受制于当地是否具有发展其他产业以谋求经济效益的内生动力。

4.2 启示

政策规制整合方面:一是完善产业发展规划,整合各区域内的乡村特色旅游资源,建立完善文化要素与旅游要素有机结合的发展模式,发挥企业集聚、项目集聚和要素集聚带来的产业集聚效应。同时,大力实施旅游扶贫工程,充分发挥旅游产业对于贫困地区的带动作用。由于不当开发对地方文化生态的伤害通常是难以逆转的,因此需要对地方的文化设施建设与文化场景营造进行严谨的科学论证。二是健全法律支持体系。目前我国缺乏针对农业文化遗产保护及开发的专门法律,一定程度上缺乏对地方政府、企业和农户相应的权利与义务的裁定依据,因此应在遵守国际公约和结合具体国情的基础上推进相关立法和执法工作。三是加强文化场景营造,如建设符合农耕气息的文化生活设施,开展契合地方特色的公共文化活动。由于不是所有的文化主体都有文化自觉的能力,且地方民众常常存在发展意识与能力不足的问题,因此需政府引导并协调专业人士对农业文化遗产地的领导人员、经营业主和普通农户进行文化知识培训,使乡村文化旅游实现“见人、见物、见生活”。

特色业态融合方面:农业文化遗产与乡村旅游产业的耦合也伴随着与其他产业的融合,在此过程中需以创新思维为导向,以文化体验为核心,以品牌塑造为标的,深度发掘农耕民俗文化等优势特色资源,将文化资源比较优势转化为旅游市场竞争优势,集中各方力量打造强势IP 品牌,通过故事叙述、形象塑造、产品设计、企业培育4 个手段,打造凸显当地自然与文化特色的旅游体验项目。虽然乡村旅游重在文化体验,但是游客对物质本身的绝对需求也不低,且物质产品本身也是企业和农户获利的重要来源,因此还需以文化为中心,加强农业文化遗产IP的横向孵化和纵向孵化。即针对不同文化消费群体的差异化需求,尽可能汇集文化和旅游要素开发各种形式的文化消费项目及衍生文化创意周边产品,以增强公众对该IP 的体验与印象,才能不断延长乡村文化旅游产业的生命力。

多元协同治理方面:各相关主体基于相互信任与共同愿景,共同推进乡村农业文化遗产活化与乡村旅游产业发展。一是促进市场投资者与资源所有者之间的生态共建,即共同构建城乡间资源与资本的双向融合与长期共赢机制,优化乡村的各类市场要素的资源配置,满足乡村的文化传承、产业升级、扩大就业、改善环境、完善设施等发展诉求,使乡村的文化—产业—环境生态等实现可持续优质发展。二是加强在地经营者与旅游消费者之间的价值共享。由于经济实力较为薄弱的乡村更容易受到外来文化的冲击而丢失自身的文化基因,因此需要特别关注产业发展之外的集体记忆传承、历史文化研究、文化景观建设等内容,塑造并展示富有地方乡土气息的文化休闲生活场景,使经营者与旅游者在文化浸润中分别建构起对乡土文明价值的自豪感与认同感,为乡村发展延续文化血脉,注入文化动力。三是推动政府管理者与利益相关者之间的协同共治。一方面,以明确的政策规制与伙伴协议厘定政府、企业、农户、游客等主体的权责内容与利益共享机制,打造农业文化遗产活态传承及旅游开发的现代化治理体系;另一方面,统筹各相关主体,构建“监测—预警—动员—协调”的风险治理机制,进而克服农业文化遗产资源传承及开发中的“公地悲剧”和治理失灵现象。

——围棋