基于学科素养目标下的高三历史问题设计

王玉民

《普通高中历史课程标准(2020年修订版)》中明确规定:历史学科学业水平命题的主要原则是:以历史课程标准为依据,以历史学科核心素养的具备程度为目的,以新情境下问题解决为重心。作为备考教师,在强化必备知识基础上,从历史学科核心素养的角度理解文本,设计、分析回答历史问题成为首要任务。

本文试以清末新政为例,就学科素养目标下高三历史问题设计,谈谈自己粗浅看法,以求教于方家。不妥之处,敬请批评指正。

一、结合文本,具化核心素养目标

俗语说:方向比努力更重要,只有方向准、目标明才能找到最佳路径。《普通高中历史课程标准(2020年修订版)》中指出历史学科核心素养的内涵包括:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀,结合清末新政的具体内容,能达成的学科素养具化为:

1、结合清末新政的背景和影响,理解生产力是历史发展的决定要素,生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用;顺应历史发展趋势的改革推动社会发展。

2、将清末新政置于具体的时空条件下进行考察,选择恰当的时空尺度进行分析、综合、比较和合理的论述;理解空间和环境因素对认识历史与现实的重要性。

3、能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠证据,并据此提出自己的历史认识,做到论从史出、史论结合、实事求是地论述历史与现实问题。

4、有条理地讲述清末新政时期的历史,概述历史发展的基本进程;明了重要历史事件的经过及结果、重要历史人物的事略、重要历史现象的基本状况;能够建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联,如古今联系、中外联系和学科间联系等

5、分辨不同的历史解释,尝试从来源、性质和目的等多方面,说明导致这些不同解释的原因并加以评析。

6、对清末新政反思,从中汲取经验教训,更全面客观地认识历史和现实社会问题;将历史学习所得与家乡、民族和国家的繁荣结合起来,立志为中华民族的伟大复兴作出自己的贡献。

坚持以唯物史观为统帅、时空观念为突破、史料实证和历史解释为重点、家国情怀为导向的原则进行问题设计,系统化培养历史学科核心素养。

二、问题引领,达成学科核心素养

环节一:导课中的历史概念构建

出示材料:

史料一:1901年1月29日,逃亡在西安的慈禧太后以光绪的名义发布“预约变法”谕旨:“康逆之谈新法,乃乱法也,非变法也……。至近之人学西法者,语言文字、制造器械而已。此西艺之皮毛,而非西政之本原也。……中国不此之务,徒学其一言一行、一技一能,而佐以瞻徇情面,自私身家之积习;舍其本原而不学,学其皮毛而不精,天下安能富强?……总之,法令必更,锢习必破,欲议振作,当议更张。” (光绪二十七年三月)

问题1:指出材料中核心观点并分析清政府政策上的变化?

设计意图:以谕旨切入,揭示清政府政策的变化,引出“清末新政”历史概念,以落实时空观念、史料实证和历史解释学科核心素养目标。并为阐释新政历史背景打下基础。

环节二:新政背景学习中的视角意识培养

问题2: 试从以下视角对清末新政历史背景予以解释

视角一:内忧:(提示:政治、经济、思想、军事)

视角二:外患:

视角三:西方进步:(提示:政治、经济)

设计意图:时空定位是了解历史的基本方法,历史只有放在特定的时间和空间中解读才能理解、还原历史。本环节为学生提供历史阐释的视角,建立清末新政与同一时间维度其它事件之间的联系,以落实唯物史观、时空观念、历史解释和家国情怀核心素养培养目标。厘清近代史的基本线索:侵华史、抗争史、探索史,是近代化的过程;依时间顺序归纳、概括历史事件,形成知识体系。

环节三:新政内容学习中概括特征

出示材料:

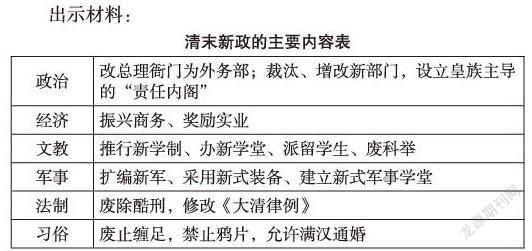

清末新政的主要内容表

政治 改总理衙门为外务部;裁汰、增改新部门,设立皇族主导的“责任内阁”

经济 振兴商务、奖励实业

文教 推行新学制、办新学堂、派留学生、废科举

军事 扩编新军、采用新式装备、建立新式军事学堂

法制 废除酷刑,修改《大清律例》

习俗 废止缠足,禁止鸦片,允许满汉通婚

问题3:根据材料指出清政府实施的新举措并分析清末新政的主要特征

设计意图:这个环节中让学生充分体悟了阅读史料、分析史料、得出结论的过程,为全面的评价清末新政打下伏筆。通过新特征的归纳,更全面的了解清末新政。

环节四:新政影响学习中的深度学习

出示材料:

材料一:光绪二十七年(1901年)9月4日,清政府命令各省城书院改成大学堂,各府及直隶州改设中学堂,各县改设小学堂。 --摘编自陈旭麓主编《中国近代史》

材料二::1904年1月13日颁布的《奏定学堂章程》即癸卯学制,是近代中国政府颁布且由政府督导施行的全国性法定学制系统。--摘编自陈旭麓主编《中国近代史》

材料三:时人曾说:科举制废除的重要性“无异于古之废封建、开阡陌”,对中国社会的影响之深远可见一斑。废除科举制引起了旧社会体系的结构性变动和价值观的变革,还造成了学堂学生的革命化和传统士绅的转变,这一系列变化使传统的社会关系遇到前所未有的挑战。

材料四

时间 学堂数 在校学生数 毕业学生数 教师数

1902 6912

1904 4476 69475 2167

1907 37888 1024988 19508 63556

1909 59117 1639641 23361 90095

1911 52500 1600000(约)

---沈云龙:《近代中国史料从刊》之《第一二三次教育统计图表》

问题4:依据材料并结合所学知识,阐释清末新政对教育的影响

设计意图:出示教育方面的四则史料,以教育为切口,在大背景下深度分析清末新政教育措施的影响:扩大了教育途径,培养了大批新式人才;推动了管理方法和评价标准的现代化;有利于了近代价值观形成和近代团体的建立。总之,推动了教育的近代化。既落实了唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀核心素养培养目标,又为分析政治、经济、军事措施的影响铺路搭桥。

教师总结:总之,清末新政进一步推动了中国政治、经济、军事、教育近代化,成为中国近代化进程中重要一环,也为辛亥革命和民国时期的近代化建设打下了基础。

问题5:对清末新政有不同的提法:民国称遮羞变法,也有称晚清改革,请予以解释。

设计意图:既能落实历史学科五个方面的核心素养目标,又能照应导课环节形成的概念,使整堂课的设计浑然一体。

三、教学反思

清末新政的教学设计,以培养学生历史学科核心素养为教学目标;以点切入,引线织面,深度学习;重视历史概念和主干知识的完整性;不拘泥教材,引入前沿研究成果,整合历史材料;关注学生认知,贯彻以生为本的教学方法;立德树人,充分发挥历史学科的育人功能,以培养合格的历史人才为落脚点。教学效果良好。在材料的选取方面有待完善。