互联网黑话盛行一开口就是个“老炮儿”了

2021-06-28 10:46

电脑报 2021年14期

00后的社交“黑话”还没搞明白,互联网行业“黑话”又开始流行。抓手、赋能、用户感知、链路闭环、底层逻辑、顶层思考……这些术语你能看懂吗?其实在很长一段时间里,它们早已是所有互联网从业人员的“黑话”,时常被用于周报、工作总结、季度计划中。比如,简单的一个设计Logo用互联网“黑话”就可以这么说:以色块拼接为抓手为企业品牌赋能,对用户心智进行强力占领。

这也让不少网友发出疑问,这到底是语言包装?还是不好好说话?更有网友制作了互联网“黑话”集锦,建议所有职场人士收藏学习,“黑话”用得越多,似乎越显得自己工作很努力。

有人说,“黑话”代表的是企业文化和互联网精神,它也能让一个职场“小白”迅速蜕变成行业“老炮儿”。也有人说,华而不实的文字表演意义不大,尤其是在讲究效率的互联网大厂,过度地使用抽象的語言铺张,是对沟通方式、员工和互联网产品本身的损耗。要想在互联网大厂混得好,最终还是要看个人的实际工作能力。

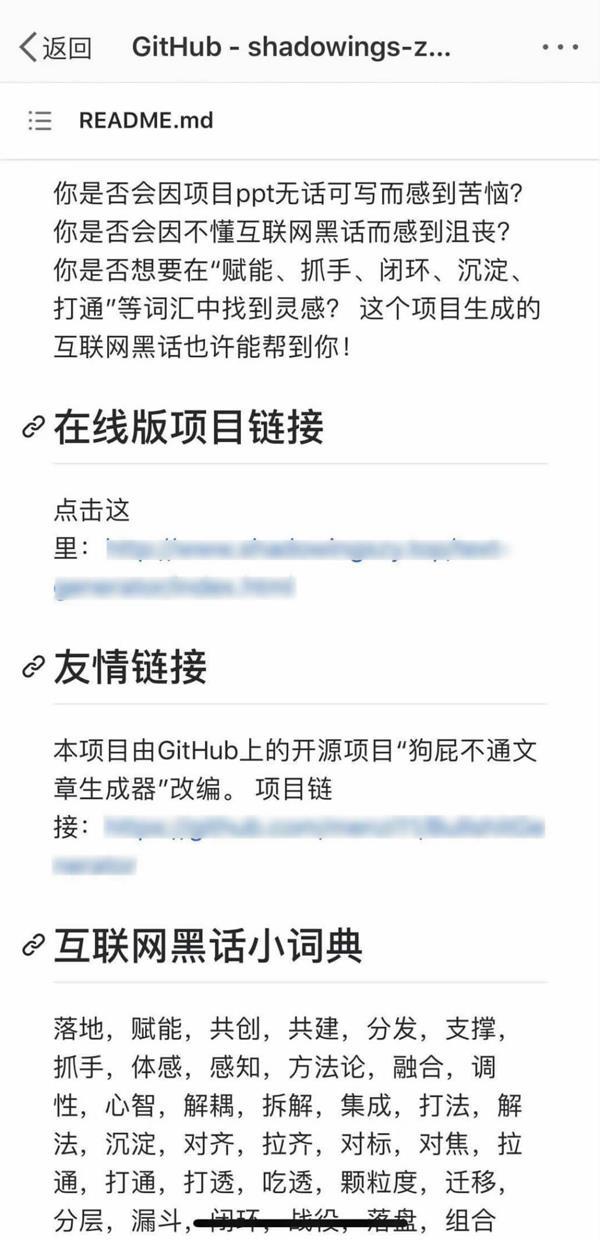

有热心人士写了个"互联网黑话生成器"

而人民日报给了互联网“黑话”一个中肯的评价:语言自带门槛,不该自造门槛。用刻意修建的围墙拒圈外人于千里之外,分圈内人为三六九等,这样封闭的语言注定难有持久的生命力。

猜你喜欢

金融理财(2021年8期)2021-08-23

大学生(2021年4期)2021-04-20

大学生(2021年4期)2021-04-20

企业科技与发展(2019年3期)2019-06-30

综艺报(2016年2期)2016-03-21

电子竞技(2016年1期)2016-02-26

齐鲁周刊(2016年1期)2016-01-12

环球时报(2015-12-30)2015-12-30

环球时报(2015-12-29)2015-12-29