新主流影像之书写

——以《觉醒年代》为例

聂欣如

中央电视台在2021年2月开播的《觉醒年代》,是一部新主流“大剧”。新主流大片在电影的领域叱咤风云,不可能不影响到电视剧,因此新主流“大剧”也就应运而生。这类电视剧除了在观念和意识形态上如同主流电影,倡导积极向上的“三观”,同时也在“新”字上不甘人后,也就是在工业生产、在影像书写上力图标新立异,从而对传统影像视听语言方法的使用有所创造和有所变革,笔者谓之“影像书写”。新主流影像之“新”,不仅仅在于主题和观念,同时也在形式和风格,甚至可以说更多是在表现之“新”,这篇文章便是对于这样一种新主流影像风格构成的讨论。

一、影像书写

“影像书写”是一种比喻的说法,是说影像的视听语言如同文字的书写,既有“印刷体”那样在形式上几乎“透明”的写法,也有“书法”那样的把形式的表达推向极致的做法。对于电视剧来说,完全透明的“印刷体”是不可能的,那应该是纪录片的风格,从格里菲斯、爱森斯坦发明“蒙太奇”开始,影像形式的意味便不再是“透明”的,而是书写的。尽管如此,书写之间也会有个性的不同,程度的不同,有些更为靠近“印刷体”,有些更为靠近“书法”。

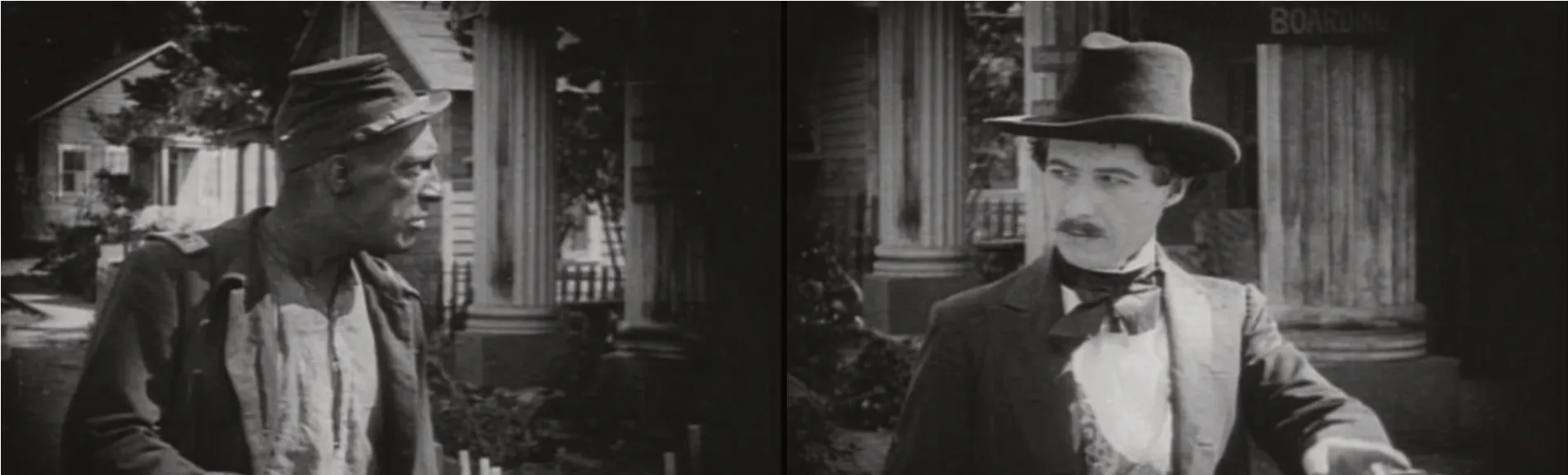

从《觉醒年代》中出现的人物来看,其中大部分使用了真名实姓,陈独秀、蔡元培、李大钊、毛泽东……这些历史上的伟人历历在目,这也就是说,这些名字符号是“透明”的,对应着历史的实在,由不得编导随意发挥,与《人间正道是沧桑》那样完全虚构的、书写化的作品不同;与《大秦赋》这样历史遥远的作品也不同,时间的尘埃隔开了名字符号与血肉之躯之间的联系,给予了创作者较大的想象空间。而当名字符号与鲜活的生命尚存于民众的记忆,创作者便不可能获得完全的自由,他们的创作只能在某些尚未被确认的史实或者历史记忆的罅隙中伸展,在历史和创作之间便产生出巨大的张力,做得好了,令人信服,举世瞩目;做得不好,批评迭起,少人光顾。历史的书写似乎便是在这博弈之中成就。面对“写法”,西方人似乎比较干脆,创造出了一种名为“纪录剧”(又译“剧情纪录片”)样式,将“印刷体”和“手写体”并置,也就是将纪录片的形式与影视剧的形式混合,一部剧中既有搬演的场面,也有记实的场面。比如在德国制作的《死亡游戏》一片中,表现了被恐怖分子劫持的客机,其中机长被枪杀的场面,便是由演员的表演和对当年事件亲历人物的采访综合而成(如图1和图2),这些当事人包括飞机的副驾驶、空姐、乘客以及参与劫持的女性恐怖分子。这样一种表现形式的初衷是希望取纪录片和故事片两者之长,既顾及真实性,也顾及表现性和戏剧性,但是从结果来看,无论“手写”(搬演)的方法多么强大,依然会被“印刷体”(记实)占据了主导的地位。原因是记实的方法不停地在干扰和打断由搬演建立起来的情绪和气氛,刚刚入戏的观众会被记实片段中的真实人物“唤醒”,意识到自己只是一个事件的旁观者。用麦茨的理论来说,就是观众观影的“二次过程”(简单来说是一种“二次”的认同,一次认同是指观众在日常生活中的自我认同,二次认同是在影院环境下观众对剧中人物的认同,通俗的说法是“白日梦”),无法真正确立。因此纪录剧无论如何还是偏向于纪录片的,并不能真正做到混用两种书写方式。

图1.《死亡游戏》中过去时搬演(演员)

图2.《死亡游戏》中现在时采访(当年参与劫机者)

《觉醒年代》没有采访、记实片段的加入,完全是演剧的形式,又如何能够做到内容的可信?众多真名实姓人物的出现便是契合历史的方法,真实人物自然带来其自身所具有的社会环境、时代氛围,这样的做法也许很难为西方人所接受,因为他们没有这样的传统,而在我国,这一种书写方式的传统与接受由来已久,并不是哪个人的发明。王德威指出:“明清小说有一大部分都可以算是历史小说,因为作者从历史中撷取人物,从文献中征引来源,其形式与结构的设计在呼应历史脉络。……中国古典小说家之所以共享这样一种历史话语,不是为了对现实的拟仿,而是为了‘文本’的逼真,中国古典小说中的世界,只要是与所谓的‘历史脉络’牵上关系,似乎就言之成理,可以信以为真。”尽管中国的影视剧可以沿用中国小说叙事的传统,但文字的表现毕竟与影像不同,文字是符号,不是事物本身,文字描述的真实是想象建构的真实,是各个读者在自己头脑中凭借不同的知识基础生成出来的真实,而影像的真实则是“客观”的、可见的、具有物理空间意味的真实。因此影像的表达在某种意义上是排斥文字的,它不是一种概念的建构,而是空间的建构。影像空间自有其无可替代的价值和意义,甚至有人认为它可以成为概念的对立面:“影像富含着脱离语言束缚、超越固定观念的可能性,因而它可以摆脱既成语言的介入,直接映照出现实来。所以纪录片如果做得好的话,就可以为我们提供契机,去瓦解并刷新认知现实的很多固定框架和观念。”当然,这里所说的是纪录片的影像,与影视剧的影像又有不同,纪录片逼近的真实是表象的真实(这里不是说纪录片不能达到更为深层的真实,而是说在影像分类的意义上,其外在美学的表征是纪实,也就是对表象进行记录),而影视剧则是要通过表象达至更为深层的意念的真实。这样,便给历史剧提出了更为严苛的要求,即要在求得观众对表象真实认同的基础上更进一步,达至观念认同的真实。

对于忠实于历史的影视剧来说,其表象的真实尽管不是直接来自真实的世界,但却与真实的世界有着千丝万缕的关系,《觉醒年代》中的人物语言、服饰、建筑风格等如果不以曾经的真实世界为参照的话,便无法取信于观众。尽管观众在理智上知道这一切都是虚构的,但在感觉上依然会挑剔这些虚构之物的“真实”与否。因此,一部在表象上“真实”的历史剧并不一定就是优秀的历史剧,但一部优秀的历史剧其表象一定是“真实”的。影像的“书写”既要让观众看清楚“文字”(能指、表象)所呈现的内容(所指),又不能止步于此,而是要探索更为深层的含义,这就需要在文字本身的表现上呈现其书写过程中的“笔法”,因为只有“笔法”才能够引导观众脱离表象。这也是新主流形式表达的新要求,下面我们将要讨论这一方面的内容。

二、象征表达

图3.鲁迅书写《狂人日记》的一个拉出变焦镜头,象征了时代的压抑

影视剧的影像表达与纪录片的不同在于,纪录片是“纪实”的,影视剧是“搬演”的、虚构的,它的表象层面是假定的、拟仿的。在这一层面做得好坏,决定了一部影视剧的基本质量。对于影像来说,其空间建构的第一个层面便是拟仿,用通俗的话来说,就是看上去“像不像”,是不是呈现出了其所表现时代的外部真实和氛围,许多劣质“神剧”便是在这一层面上就失败了,而对于那些更为优秀的历史剧来说,会有一种更高的、思想表达的要求。影像与思想的表达在这里是一种看似矛盾实为辩证的关系:在拟仿的层面上要排斥概念的介入,不是让观众“知晓”历史和时代,而是要让观众“感受”到历史和时代。对于《觉醒年代》来说,也就是不能用语言来告知观众这是伟人陈独秀,那是先驱李大钊,而是要让观众看到、感受到这些人在那个时代中所做出的伟业,其所思所想的超越凡人。仅仅拟仿,仅仅在表象上接近历史并不充分,对于影像书写来说,更重要的是表达思想,表达那些“言不尽意”之“意”,也就是要在表象的层面上进行超越。为了达到这样的超越,一般来说需要扭曲表象,这样才能够迫使观众从表象的汪洋大海中“脱身”,而不是沉溺其中。这不是影视剧的特殊要求,而是艺术的一般规律,绘画艺术走向现代之后,便开始纷纷脱离对于透视的空间描绘,“从达达主义到超现实主义,现代西方绘画走上了一条侧重观念的道路,受关注的不再是绘画的材质和技法,而是图像背后的观念意义”。对于美术来说,走向思想和观念的表达在操作上并无太大的困难,困难的是审美惯习带来的障碍。影视艺术恰恰相反,观念的表达可以借助语言,但如不愿沦为说教,在影像操作的层面上进行表达,则困难之极。影像本身是一种物理化学过程,虽说并不是不能改变,但改变之后的影像还是影像吗?观众难道不会将其视为“动画片”吗?这对历史剧来说可是辛辣的嘲讽,因此,作为历史剧来说,其表象的变异尤为困难,因为它负有牵引观众“入戏”的责任,是赋予观众历史感的基础,不能轻易毁弃。于是,影像层面思想观念的表达往往诉诸“象征”,也就是在不破坏影像表层拟仿空间的前提下,引领观众走向更为深层的思想观念,亦即象征空间的层面。

《觉醒年代》中象征空间的表达可以大致地分成假定与非假定两个大类。假定象征是说影像的象征以某种形式的变形“告知”观众,此乃象征。《觉醒年代》中最常见的便是木刻风格的画面和画外音的解说,这样的象征是符号化的,是将其他艺术的方式援引进入影像,以其所造成的间离和陌生感来达到象征的目的。在电影语言中被称为“符号象征”或“强假定象征”,这种象征一目了然,不是我们讨论的重点。

我们关注的首先是影像的“弱假定象征”,也就是以影像微弱的扭曲变形,在尽量不干扰观众视觉感知的情况下来诱导观众对象征意义的理解。比如,在鲁迅写《狂人日记》的片段(如图3),演员的表演过程属于拟仿的层次(尽管也有并列叠化的诗意表现,但毕竟是以演员为主),但切出室外的一个变焦镜头,便有着不同的意味,镜头慢慢拉出,观众的视野从窗外看到的鲁迅奋笔疾书渐渐扩展到整个旧式木窗框架以及部分房屋的墙面,窗框形成的层层框架结构包围着那个亮着灯光的窗格,室外暗影环绕的线条在画面的上占据了绝大部分的面积,层叠架构的黑色窗框在构图上压抑着室内就着灯光伏案疾书的鲁迅,镜头的变焦也从强调室内人物(后景清晰前景模糊)转移到强调室外环境(前景清晰后景模糊),象征着鲁迅以及他的小说是与封建黑暗势力进行的抗争与搏斗。之所以说这个镜头是带有微弱假定性的,是因为在一个长镜头中,没有引人注目的人物活动,因此进入观众视野的新鲜信息不足以吸引他们所有的注意,这样便会引起观众的注意力泛化,转向其他的方面,从而有可能意识到画面象征意义的存在。类似的象征在李大钊送陈独秀离开北京去天津的路上也有表现,两人乘坐的牛车在大全景中只占微小的面积,画面上大片的天空布满了乌云,非常压抑。陈独秀因为受到北洋军政府的追捕不得不离开,此情此景,无疑象征着时代的压迫,正是在这样一种高压之下,这位以唤起民众为己任(改良)的新文化运动旗手别无出路,最终改弦易辙,投向革命。

图4.新文化运动的“坎坷之路”

图5.李大钊与胡适之的“分道扬镳”

在“强假定象征”和“弱假定象征”之间也会有过渡的形态,比如我们在片头看到的那只踏向观众的巨大骆驼蹄子,这一罕见的拍摄角度表示了它强烈的假定性。尽管与符号化的假定相比,骆驼蹄子还算是实在之物,但我们可以将其看成是从假定到非假定之间连续过程中的一个点。相对来说,弱假定当然是更为靠近非假定的表现。这是我们要讨论的另一种象征,非假定象征较之假定象征来说更为灵活,因为它并不“强迫”观众从中读出象征的意味,没有假定性,它便属于剧情的一部分。这类象征如果被体悟到的话,观众便能够接触到编导更为深层的观念,如果不能体悟,也不会对观众的观影产生任何干扰。这是假定性的象征做不到的,假定象征或多或少是要给观众一些阅读象征的压力的,如果不能读出其中象征的含义,则会因为假定性的存在(在弱假定的情况下,会是超越一般镜头的时长和静止)而感到无聊。

《觉醒年代》中有一场戏,蔡元培、陈独秀和胡适之三人前往《新青年》编辑部,雨后的小巷泥泞不堪,三人一边讨论新文化运动如何壮大自己反击复古派,一边用路边的砖块在泥水中铺路前行,象征着新文化运动在重重困难中的砥砺前行(如图4)。这一砖石垫路的行为在后面再次出现,这次是陈独秀给喝醉的胡适之用砖头垫路,并告诫踏入泥水的胡适之:“适之,前路坎坷,小心脚下。”胡适之回应道:“仲甫、守常,前路坎坷,咱们小心脚下,我走了。”这条泥泞巷道的含义在此变得更为复杂,陈独秀的嘱咐象征着对胡适之在“五四运动”中奉行非暴力、不抗争主义的劝诫,而胡适之的回答则象征了他对陈独秀、李大钊坚持发动学生与工人群众与北洋军政府斗争的不满,在他们双方看来,对方脚下的道路都是“坎坷难行”。

在“五四运动”中,胡适之与陈独秀等人的矛盾越积越深,虽然陈独秀对胡适之有知遇之恩,但观念上的分歧终究不可调和。当陈独秀主编的《新青年》在“五一劳动节”专号上发表有关工人阶级状况的文章时,引起了胡适之的勃然大怒。他认为这是玷污了知名学术刊物的品味,从而与李大钊发生了激烈的争论,两人谁也不能说服谁,争论后两人分手,在接连几个全景的并列镜头中,两人在学校大楼的走廊上各向一方(如图5),义无反顾,背道而驰,象征了新文化运动领导者们在思想观念上的分道扬镳。这些情节所表现出的象征都是非假定的、与叙事情节一体的。

非假定象征在《觉醒年代》中有时也会具有游戏的意味,比如在英国使馆抗议北京大学开除不称职英国教授的事件中,为了能让辜鸿铭参加与英国人谈判的教授团,陈独秀等新文化运动人士请复古派的辜鸿铭吃饭,并不停地给他“戴高帽子”。辜鸿铭得意忘形,仰天大笑把帽子掉了。陈独秀谦恭地为他捡帽子,戴帽子,为这场戏给出了一个象征性的总结,即“戴高帽子”。另外还有,警察署的特务张丰载(其公开身份为某报社主编)试图利用陈独秀父子间的不和制造舆论话题,打击陈独秀和新文化运动,假惺惺地到医院看望在“五四运动”中受伤的陈延年(陈独秀之子),他坐在椅子上说话时,急于向对方呈现那些攻击陈独秀的重要材料,回头伸手去拿包时失去了平衡,摔倒在地,虽然有些尴尬,但并没有影响他之后的言谈和举止,他的阴谋看似将要得逞。但这一“摔倒”的细节,动作尽管大了一些,戏剧化了一些,却是象征了特务计谋的终将失败,颇有一些中国古典小说中“征兆”的意味。

象征表达是相对于拟仿表达的书写,如果说拟仿表达主要是影像对于被拍摄事物的表达的话,那么象征表达则是影像试图超越对象、对事物作出归纳、判断、评价的表达,同时也是更为艺术的表达。从某种意义上来看,新主流的形式表达也可以说是一种更为艺术化的表达。

三、话语表达

《觉醒年代》中有大量的对话和会议,如何对这些场面进行生动的表达是一个困难的任务,因为话语属于人类的基本行为,影像一般来说只能机械地进行拟仿,话语的表达似乎仅是编剧和演员的事情,影像的书写无所作为。不过我们看到,《觉醒年代》似乎有意挑战这一“陈规陋习”,在影像书写的层面对话语的表达进行了积极的应对,该剧采用了两个不同的表达系统:一个是传统的轴线式的拟仿表达,一个是非拟仿的、象征式的表达,通俗来说也就是“跳轴”(也称“越轴”“离轴”)。

图6.格里菲斯默片《一个国家的诞生》(1915年)中“面对面”的轴线正反打

所谓“轴线”,在视听语言中也被称为人物的“关系线”“假想线”“注意力轴线”“180度区间”等,它是“影片分别表现有交流的双方时,它们之间假想的连线”。导演在拍摄人物对话时只要将摄影机放在轴线的一侧,便可以在单独表现个人时得到理想的空间位置,也就是对话双方能够保持一种“面对面”的态势,之所以称其为“理想的空间位置”,是因为观众看到的尽管是一个孤立的人物,但却能够在潜意识中建立起统一的空间关系,不会对说话者的空间位置产生疑问而导致“出戏”。相反,如果将拍摄人物对话的机位放在轴线的两侧,在分别拍摄单人的时候便会造成两者朝向同一方向的画面,给人的感觉似乎不是在进行面对面的讨论,从而使观者产生困惑。人物对话的轴线表达在默片时代便开始了,格里菲斯在《一个国家的诞生》(1915年)中(如图6),已经非常娴熟地使用轴线关系来表现人物的对话,尽管彼时只有字幕没有声音。按照波德维尔的说法,这种俗称“正反打”的拍摄方法,自打发明之后,很快便“为整个世界所采用。它至今仍是在电影与电视中最为普遍应用的技巧之一”。当然,没有一种艺术的表现方式是绝对至高无上、不容违背的,日本导演小津安二郎便曾激烈对抗这种轴线式的对话表现方法,他在二战之后自己拍摄的影片中大量使用“跳轴”的表现,完全不管“电影中的处理手法让我们感觉不到两人是面对面”这样的结果。在我国,民国时期和新中国时期都能够看到跳轴手段的使用,我国电影的前辈将这一方法用作了表现人物之间交流失败、无法沟通的象征。

我们看到,在《觉醒年代》中出现了大量人物对话的跳轴正反打,不过在这部剧中,该手段的使用并不具有小津式的反叛,与我国早期电影中的表达既有相似,也有不同,表现出了一种现代的“个性化”。

在《觉醒年代》的第34集,“五四运动”已经到了关键时刻,工人、学生运动风起云涌,北洋政府的镇压锋芒毕露,但迫于巨大的社会压力释放了被关押的学生,罢免了曹汝霖、张宗祥、陆宗舆等亲日卖国高官,民众的斗争看似已经取得了胜利,是继续斗争迫使政府拒签辱国的巴黎和约,还是见好便收?下一步该如何走?成为“五四运动”领导者们的一个问题。陈独秀召开了《新青年》同仁编辑的会议,讨论《新青年》在这场斗争中何去何从。陈独秀、李大钊、刘半农、高一涵、鲁迅、钱玄同、胡适之等济济一堂,大家的意见基本一致,主张抗争到底,唯独胡适之的意见不同,他主张复课上学,不谈主义。这场戏有意思的是,一般意见的交流都使用了轴线式的表达,如鲁迅与陈独秀的对话,李大钊与钱玄同的对话等,都是在画面中彼此面对,唯独胡适之针对李大钊发言的不同意见,采用了跳轴的方式。胡适之的发言与陈独秀、李大钊的近景反应镜头构成了鲜明的同方向,而且是在两个不同的方向上都保持了同向,我们看到画面上胡适之朝向画左说话时,李大钊的反应镜头朝向画左;胡适之朝向画右说话时,李大钊的反应镜头也朝向画右;而在实际的物理空间中,李大钊是隔着桌子坐在胡适之的正对面,拍摄两人同向的画面必须是在轴线(两人之间假象的连线)的两侧。这也就是说,导演在拍摄这场戏的时候,并不想给予观众两者之间正在“彼此交流”的感觉(其实只要交换镜头的排列顺序便能够做到这一点,如下列图7中1、3对换,或者2、4对换),而是要创造出视觉上的违和,也就是在观影的时候,观众会因为自己潜意识中对于物理空间关系判断的忤逆,或习惯的破坏而产生瞬间的“出戏”。显然,这是中国传统影像叙事中的象征式表达,在史东山、卜万苍、郑君里等人的作品中不胜枚举,表示了对话双方的无法交流和格格不入。尽管人物的语言已经明白无误地呈现了他们彼此不同的观点,但那只是“告诉”了观众,而象征的表达则不仅是在“告知”,不仅是胡适之的那些观点让你感到不对,还是从身体上、从感觉上让观众经历到这样的“不舒服”,从而有可能将语言的信息转变成感同身受的理念。

图7.胡适之发言与李大钊反应的四个连续镜头,表现出一种“无法交流”

然而,跳轴犀利的锋芒是一柄“双刃剑”,如果使用不当,也有可能“伤及自身”。在《觉醒年代》的第42集中,有一场陈独秀与青年毛泽东的谈话,彼时陈独秀已经决定要组建中国共产党,而毛泽东在“工读实验”失败之后,也将自己的信仰转变成了马克思主义,两人通过这场谈话成了同一条战壕的战友,因而这是一场意义重大的谈话(如图8和图9)。在这场对话中,我们既看到了轴线式的面对面表达,也看到了跳轴的、两人朝向同一方向说话的表达。如果细分的话,我们可以看到两种不同的跳轴,一种较少违和感,因为拍摄者在进行跳轴表达的时候,往往采用更大的、或带有人物前景的景别,将对话的双方都纳入画面,人物的空间位置相对清晰,这样便可在一定程度上避免出现生硬的、带冲击感的跳轴,因为更大的、将对话双方纳入画面的景别可以“消除旧有轴线关系”,为新的拍摄机位(新轴线)争取空间。从严格意义上来说,这样的表现并没有违背一般剪辑的原则,而只是“看上去”有些不同寻常罢了。在《觉醒年代》的第2集中,陈独秀从日本回到家中,与妻子高君曼在厨房有一场温馨的对话,采用的也是类似的方法,看上去像是跳轴的表达,但实际上并不违和。但是,在人物单独出现在画面中的时候,如果也坚持使用跳轴的方法,那么就很难避免违和感觉的出现,因为画面中未出现的另一方是存在于观众的空间意识中的。这也就意味着,观众的观影有可能因此而受到干扰。在《觉醒年代》中,编导进行这样的尝试还是比较谨慎的,跳轴的出现一般仅维持在一个回合,也就是一次交叉,以防止出现较长时间、较大面积的干扰。不过,干扰已然存在,只不过被尽量控制在一定范围之内罢了。由此我们看到,跳轴的方法并不能“百试不爽”,如果使用过度,也有可能走向反面。如果有人试图以此来推翻传统的轴线关系的话,那么必然会遭遇“过犹不及”“物极必反”的结果。事实上,轴线的规则并非某人的突发奇想或创造发明,它是电影在长期的使用过程中逐渐被广大观众所认可而普及的,其对于观众视觉心理的契合,已然得到证明。即便是足够“顽固”的小津,到了晚年也认识到了这一点,逐步放弃了跳轴的表达,尝试采用更为温和的“轴线正反打”。

尽管存在一些违和的表现,但“跳轴”这样一种影像书写的方式应该是久违了;在民国电影中,我们看到由中国人首创的这样一种表达方式逐渐成熟,成为一种程式化的影像书写,一种表达的习惯;但自新中国成立以来,这样一种具有民族意味的影像表达方式便在不断地被削弱;后来,在“电影语言现代化”(实为西方化)的口号下,这样的表达在中国电影中几乎消失殆尽。今天,过去的影像程式在《觉醒年代》中再次出现,显示了中国影视艺术割不断的血脉传统,而且相较过去的运用毫不逊色,确实让人感到欣慰。从《觉醒年代》的话语表达,我们可以看到一种创新立万的气势,它既不囿于传统轴线的表现方式,也能融合跳轴表现的力量,怀柔两端,兼取所长,能够做到和衷共济,融会贯通,话语表达之新气象由此而出。唯一可以商榷的是,跳轴方法在使用的范畴和美学上,似还有可以斟酌的余地。

结语

影像书写并不是新的命题,影像自从开始叙事以来便将“书写”作为了自身的课题。遗憾的是,在我国的相关研究中,少有将“书写”本身作为研究对象的,而影像的制作者为了争取更多的观众,无时无刻不在琢磨“书写”的问题,因为这是作品的本体,一切表达和思想均需由此而出,一切伟大作品也由此而成其为作品。《觉醒年代》可以说是呈现了一种新的范式,它把拟仿和象征糅合在一起,开创出了电视剧影像书写的新“笔法”,这一“笔法”无疑能够为我们描述更为复杂、更为感人的人生和历史,描述更为深邃的思想和观念。新时代的新主流作品向影视剧的作者们提出了这一历史性的命题,它们不再满足于传统的叙事形式和方法,而是力图创新,力图开创一个影像书写的新时代。

图8.以上两个跳轴镜头的画面涵盖了对话的双方,因而少有违和之感

图9.以上两个镜头的跳轴连接有可能造成违和的观感

【注释】