二马路商业广告

袁梦茹

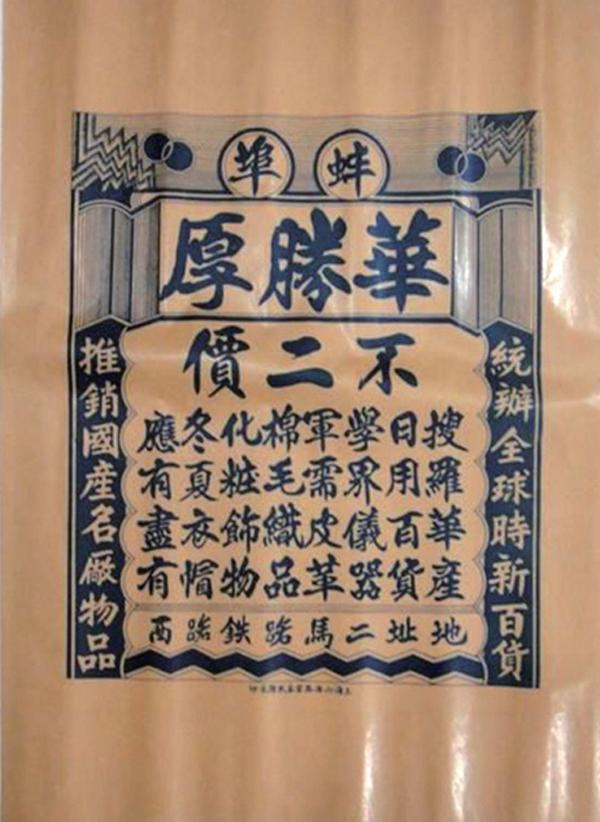

摘 要:民国时期蚌埠因津浦铁路一跃成为皖北商贸重镇,上海、天津等地的日用百货迅速进入市场,繁华的二马路商业街闻名皖北及华东地区。文章以“华胜厚”的广告招贴为引,述民国时期蚌埠商贸业的繁荣盛况。

关键词:二马路;华胜厚;广告招贴

皖北商埠蚌埠,以粮盐互市兴盛,更因经营上海和外国制造的洋货而闻名。百货业市场以二马路为中心地段,形成繁华的商业街市,以1927年开办天成公司为起始,至1936年,京广百货、绸布、糖纸、服装、鞋帽业发展到193家。二马路百货商品齐全、规模宏大,冠绝皖北,其经营范围涵盖皖北各县,与盐、粮等业成鼎足之势,所谓“中国有上海,蚌埠为下海”。市场呈现出较高的开放度和自由度,出现了蚌埠的广告上海造,上海的商品蚌埠销。“华胜厚”招贴是新中国成立前蚌埠百货行业较为典型的商业广告之一,体现当时蚌埠经济的活跃氛围。

1 “华胜厚”招贴

现藏于蚌埠市博物馆的“华胜厚”招贴,是新中国成立前蚌埠百货行业较为典型的商业广告之一。据《蚌埠市1911年—1948年百货行业私营商户统计册》记载,“华胜厚”商号,店主赵百成,资金1000万,独资经营,1946年开业,商号地址二马路387号。从商号名称和开业时间来看,明显带有纪念抗战胜利的色彩。

这幅由上海宏泰纸号承印的广告招贴(图1),高60厘米,宽43厘米。整體设计以中式视觉语言为主,黄色的十行纸,配以黑色魏碑字体,文字从右向左的书写方式,如古书样式。整体效果别致新颖、美观大方。广告版式以文武边围框,有栏线,围框中间的中缝即是广告所宣之内容。广告的抬头部分,“蚌埠”二字居中排列,置于圆形边框内,两侧辅以几何图案加以装饰,突出了店铺所在城市。紧临下方的店名“华胜厚”采用中式魏碑字体,字形规则中正而有动态。设计上采用西式美术的透视法,以粗细不同的线条进行勾勒,使视觉效果更加立体、突出。广告主体居于版面正中,居中偏上部位“不二价”醒目、直白,表明了商家谢绝还价的态度,以及对店铺商品质量的自信。中间部分从右向左,依次对店铺经营的商品种类进行介绍:“搜罗华产,日用百货,学界仪器,军需皮革,棉毛织品,化妆饰物,冬夏衣帽,应有尽有。”可以看出,“华胜厚”所经营之物多为京广洋货,京广洋货虽有“洋”字,但实指国产名厂的物品。这些由中国沿海发达城市如天津、上海、南京等地所产的优质商品,因货好质优,得到蚌埠老百姓的喜爱,故赞其为“洋”货。下方的栏线隔开处是商铺的地址所在,“二马路铁路西”简明扼要,方便顾客按图索骥,光临选购。广告主体两侧的标语“统办全球时新百货,推销国产名厂物品”,由上而下排列分布,采用魏碑双勾字,以黑色为底,突出明显,重点指出了“华胜厚”的经营范围。不难看出,当时的蚌埠商贸百货业开放程度之高,令人赞叹。招贴的底部以双折线作为边界线,在突出店铺地址的同时,也起到了美化的作用。

透过“华胜厚”招贴,我们不仅可以直观了解蚌埠人民以往的消费习惯,而且可以更好地感受新中国成立前蚌埠商贸业发展的活跃氛围。

2 民国时期蚌埠商贸业的发展

1911年津浦铁路经过蚌埠通车后,蚌埠由古渡乡集迅速崛起。明清以来的淮盐引岸,与淮河流域粮食互市,蚌埠一跃成为淮河流域物资集散中心。20世纪20年代末期,由于摆脱了军阀连年混战的影响,蚌埠商贸业进入较快发展阶段,这里不仅汇集了来自安徽省内各地的土产杂货和手工产品,上海、南京、天津等地的日用百货商品也集散蚌埠,转销沿淮、皖北、豫东、鲁南等地城乡,蚌埠成为最早的码头市场。此时蚌埠的商贸业以商品齐全、规模宏大而著称皖北,销售范围辐射皖北区域,与盐粮业成鼎足之势。至1936年,蚌埠已成为拥有涵盖48个行业的商埠,超过了当时的安庆与芜湖,是全省商贸行业最多的城市。主营行业涉及盐粮、百货、糖纸、茶麻、牲畜、五洋杂货、油酒、土产、绸布、煤炭、堆栈、搬运、饮食服务等。

蚌埠的商贸业以街道为市场,由市场的不断扩大进而拓展成街区,形成了以街巷为市的城市风貌。以南北老大街为界,向西的经一路至新船塘为盐粮贸易中心地段,向东的二马路为百货商贸中心地段。

1911年津浦铁路经过淮河通车后,由老大街延伸出来100多米长的二道街为二马路的原形。1913年倪嗣冲在蚌督皖,街面两侧很快兴建了旅社、商店、作坊、饭铺,逐渐形成商业街市的面貌。1919年城市大火之后,马祥斌主持修筑开宽道路,二马路正式得名。经过发展,1921年后,二马路逐渐成为以经营百货为特色的商业街。因最早实现津浦铁路与淮河水运的对接,二马路与老大街共同成为蚌埠商埠发祥之地,其商业繁荣与道路建设均为全省之最(图2)。

蚌埠的二马路是以经营百货为特色的商业街,良好的市场环境,吸引国内外商人纷至沓来。上海、天津、无锡、常州、青岛一带商人,纷纷在这里开设旅社、百货商店及商业服务场所。街区内以津浦铁路横穿马路的道口为界,铁路西最为繁华。自道路西段起,经营着上海等地的食糖、洋纸、日用杂货包括香烟、牙膏、雪花膏、花露水、胶球鞋、绒衣绒线、钢精搪瓷、钟表眼镜等。向东过老大街分布着源泰玻璃五金店、老凤祥银楼、三级鞋店、稻香村糕点杂货店、亨得利钟表店、商务印书馆、天成百货公司、裕丰源棉布店等(图3)。过津浦铁路道口东至国富街则以医药业经营为特色,其中的王恒昌中药房设医坐堂闻名皖北。

1938年日军占领蚌埠,二马路铁道以西繁华的商业街属敌占区,在殖民掠夺政策下,处在鼎盛期的蚌埠商贸业受到严重摧残,与皖北、豫东等地的商贸联系被迫中断,市场经营也由日洋行所垄断。1942年4月27日《安徽日报》报道:“本市商业市场向以杂粮交易为大宗,每年出入额甚为惊人。近数年来,因交通不便,商民运输艰难,采买更多阻碍,经营状况一落千丈,是以繁荣之杂粮市场已为陈迹。全市粮业商号百余家,已宣告停业者有70余家。”《蚌埠新报》也报道:“市场米荒未决,市场困顿,物价巨涨,燃料缺乏,煤源断烧,菜馆停业,浴业请愿。”但由于当时的安徽省维新政府设在二马路东段,这个地段还是出现了某些畸形繁华现象。为适应、服务政务人士所需,高升园浴池装饰考究,同源茂饭庄生意兴盛,老凤祥银楼买卖红火。1943年出现了山东人王福山开办的大新公司,其建筑规模和样式及铺面装饰再创辉煌。

抗日战争胜利后的蚌埠,百业待兴,需求旺盛,商贸业出现短暂的繁荣。1946年11月蚌埠市政筹备处的《蚌埠市政筹备工作报告》概述道:“抗战胜利,国土重光,本市顿成政治、军事、经济之重心……工商业繁荣,尤盛逾昔,工业四十余种,劳工四万余人。商业六十余类,商店八千余家,皖东北二十余县及邻省之土产输出与必需品之纳入咸集散于此。每年贸易总额甚巨,国家银行及省市银行、商业银号、不下三十余所。”兴起于民国初期的二马路商业街,新老商户蜂拥而起,聚集在铁路西的中心地段。交易的商品品种增加到6500余种,其中小商品800多种,美国货约占1/3,市场高度开放和自由(图4)。

值得研究的是,为何“华胜厚”招贴,如未曾张贴一般,以崭新的品质被博物馆收藏上展?究其原因,抗战胜利后的蚌埠商贸经历短暂的繁荣,影响力一度波及皖北、长淮两岸许多乡镇。用于蚌埠二马路商业街之外的广告招贴,无疑就是最好的物证。一张张招贴,曾吸引着许多外地人前来蚌埠选购“京广洋货”,悄然地改变着他们的生活。但是,1948年国民党政府实行币制改革失败,空前繁荣的蚌埠商业顿遭摧残。加之淮海战役开始,城乡市场萧条,“华胜厚”招贴再无用武之处,于是留下了这些未能张贴的广告。

参考文献

[1]郭学东.蚌埠城市史话[M].合肥:黄山书社,2015.

[2]蚌埠市地方志编纂委员会.蚌埠市志[M].北京:方志出版社,1995.