从“册页空间”看“多场景雕塑”

朱羿郎

雕塑从实体走向空间,不仅是图与底的分野,更是为了图与底的置换,并且腾出空间,将观者的角色从旁观者转向亲临者,与此同时,由于观者在穿梭的过程中“入画”,成为雕塑的一部分,因此更成为体验者,甚至成为影响作品的二次创作者。这种创造条件,将人的活动纳入作品表现环节,实体、空间、人在同一时空戏剧性地共构的这一类雕塑,即场景雕塑,是上世纪60年代以来在雕塑大众化与雕塑对梅洛-庞蒂的“知觉现象学”响应的背景下的新发展,同时也伴随着雕塑通过装置和建构等急剧扩张势力范围,并弥合与其他专业界线的过程。而随着这一主线的延伸,雕塑的场景感日趋复杂和多元,从单一场景发展为多场景,从一个单点发展为空间序列,在艺术再现的方面使叙事性回归,而在空间表现方面则呈现出雕塑的“巨构化”。而在另一时空维度中,中国的山水园林受到“册页”这一书画形式兴起的影响,明代起中国园林却也有与雕塑类似的多场景进化。中国园林与西方现当代雕塑在“多场景”方面的殊途同归不仅揭示了其背后的动力和必然性,也反映了三维空间固有的美学规律。本文将以中国园林的“册页空间”为参照观察当代“多场景雕塑”的成因及其美学意义。

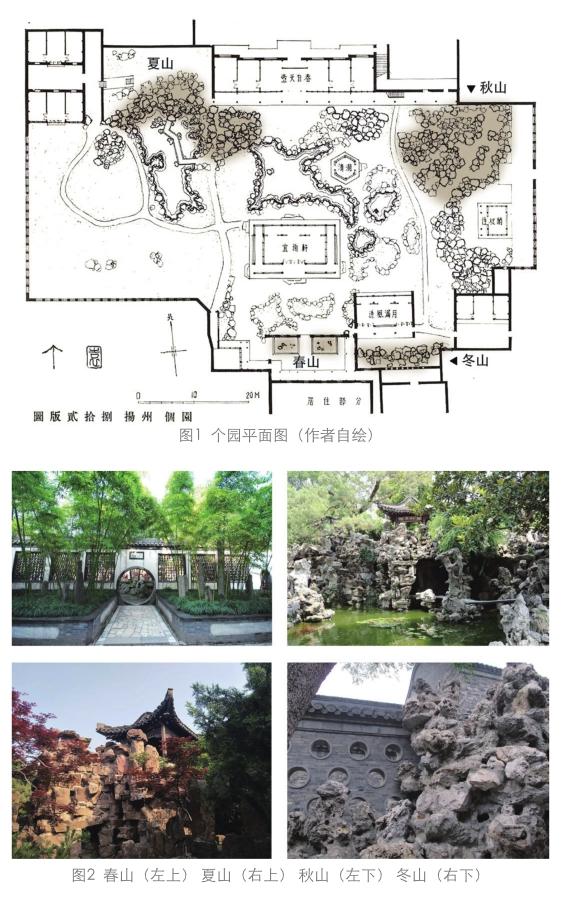

明末清初是中国园林,尤其是掇山营造的转型时刻,而这一时期相关实践的集大成者之一便是位于扬州的个园,因为园内所见之处几乎都有山石的出现,掇山者更根据山体所处位置及配合的园林元素,在四处采用分峰用石的手法,运用不同石料堆叠营造“春山”“夏山”“秋山”“冬山”(见图1、图2),展现宋代山水画家郭熙在《林泉高致》中对山石的描绘:“春山艳冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”的情境。它们虽处同一园中,但尺度、色相、姿态相差悬殊。其中位于主入口月亮门前侧的“春山”,与其说是“山”,不如说是园林中与植物共同构成的“春景”。因为它们不过是数十个石笋造型的,高低错落竖直置入翠竹园中的小型山石。而“夏山”与“秋山”则既是园林的制高点,也是连续流动空间的营造者。观者既可远观巍峨,又可穿梭探奇,既有外部的流动,也有内部的腾挪,梯步与转弯被无尽地使用,配合山体洞口光线的控制,通过对空间元素和空间序列的组织所营造的空间意境,正反映了《园冶》卷三《掇山》中提到的“信足疑无别境,举头自有深情”之意。而居于园子的东南一隅,倚靠院墙的“冬山”,展幅则较为宽阔,位在“透风漏月”可观赏“冬山”的广角全景,展现山体的广博,并且体型高大,局部峰峦高于院墙,同时安排了人行攀登的路径,这使得人们不仅能以相对渺小的姿态仰视观赏山体,体会山体的磅礴,更能以模拟自然状态下的身体体验赏玩自然。

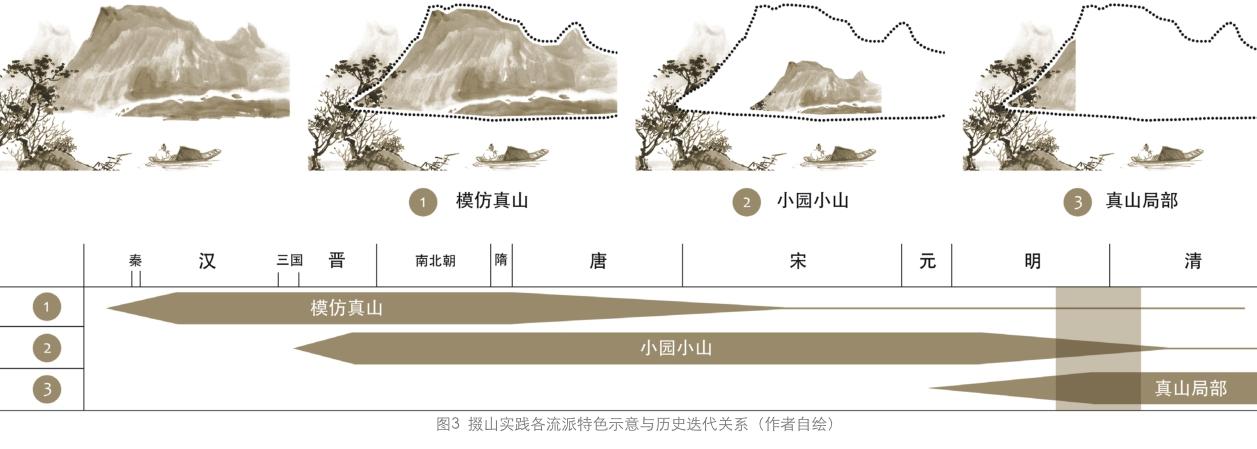

共处一园的四座山有如此悬殊的意趣,正反映了中国园林掇山实践和审美趋向在那一时期的转向。曹汛在他所著的《中国造园艺术》中提到,基于艺术追求和呈现样式的不同,中国园林的掇山实践按照时间流向大致分为三种流派(见图3),其中的第一种流派位于秦汉至唐宋期间,名为“模仿真山”,即人为掇山的追求是在园林中完全重现自然界中山的尺度及其空间表现,目的是将自然之美直接带入日常生活。第二种流派跨越了从魏晋至明清相交的一千多年历史,名为“小园小山”,即掇山实践转向以微缩的方式将自然界中的大山缩小成小山,放置在园林之中。这一时期,随着私家花园的兴起,相对逼仄的空间与道家“情景交融”追求的结合,致使人们认为品味自然不再限于必须亲历,而通过“小山”的象征作用,再现自然界的真山和神话中的仙山,使自身处在画面之外,并将山石塑造成为“景”而被欣赏。此阶段的掇山实践者开始发挥主观能动性,将自然界中的山予以重释和主观再现,也使得原本描摹的自然中的“山”变为了园林中的一个个“物件”,并赋予其“以小见大”的象征意义,这种实践具有浪漫主义的意蕴。但这样做毕竟丧失了真正的体验自然的经历,难免会使得园林显得小气和不舒展。第三种流派从明清兴起直至现代主义进入中国之前,核心是“真山局部”,即在顾及空间尺度与经济条件合理性的前提下,掇山集中在以原大尺度描摹大山的局部,可供人攀爬游回,以運动与视觉的动态变化体会自然的真切意趣。此时中国园林掇山实践已日渐成熟,造园活动也空前高涨,催生了掇山的职业化,掇山师集中精力在美学效果、功能的实用性和时间与造价的经济性之间进行研究探索,并获得大量如“平冈小坂”“陵阜陂陀”“土中戴石”等审美主张与实践经验。他们批判了第二种流派对于山水“可行、可望、可游、可居”的剥夺,认为时间与空间流动才是游山玩水的审美要义所在。审美与实践上的逐渐理性,表明最后这种流派具有现实主义倾向。

由此可见,在明清相交之际,“小园小山”未艾之时,“真山局部”已然兴起,而这正是个园营造之时。因此,四座山的迥异似乎获得了解释。首先,“春山”的微缩尺度将观者置于“物件”之外,反映了典型的“小园小山”的掇山追求。“夏山”与“秋山”的体积比“春山”要庞大许多,并且开放路径允许游人在其内外穿梭,但掇山者仍微缩了路径,并极尽所能创造开合、回转、无尽丰富旅程,将动觉过程放大,仿佛咫尺千里,似将“小中见大”的浪漫主义手法发挥到极致。(见图4)但与“春山”的微缩与远观相比,“小”的意涵在“夏山”与“秋山”这里发生了变化:视觉体量已向真山靠近,并且允许人的身体参与,但在空间感受上仍以微缩的方式游历,令人体会多种场景在有限空间中的拼贴和杂糅。由此看来,“夏山”和“秋山”是“小园小山”与“真山局部”这两个流派之间的过渡形态。而“冬山”直接展示了“真山局部”的意趣。其山石运用较为粗粝,尺度庞然,并且山体在墙垣之外似有继续逶迤而上之势,这里院墙充当了描绘空间意犹未尽和促使格式塔心理学中心理“完型”的媒介,因此“冬山”整体颇似真山之山脚。此种掇山的手法,映照在空间营造的实践中,即物理空间与心理空间在同一时空中的存在和相互补足,同时又互相留有余地以发挥各自功用——实体山体起到按压基调和引导视线表现空间张力的作用,未尽的部分则激发心理建设与延伸空间气韵。二者相得益彰,有气势,有叙事,这也是“真山局部”这一流派的独特魅力。

众所周知,任何生产实践的价值取向的变革,必然与相关的时代与社会的发展息息相关,反映在个园之中,从“小园小山”逐渐过渡到“真山局部”,也不仅仅是大众审美的突然转变,其生长的语境也许是这种转变的根本推动力。

由于老庄思想的盛行,追求自然和田园的意境的思想深入人心,闲适和逍遥成为社会公认的理想状态,反映在文学艺术上,自然的山水哺育了中国山水画和田园诗的兴起,而二者的兴盛又反哺和指导了人们对自然的营造,因此“左文右图”的诗书画和日渐频密的园林实践便相互联姻,互为引导,并融为一体。不过如高居翰在《不朽的林泉》中提到,山水画画家将自然和美好的视觉要素重现于画面之上,引领观者在画中游赏园林,唤起观者身临其境之感。因此中国的园林绘画并非写实主义的记录,不是严谨确凿的文件档案,而是再一次置入了主观的抽象、提炼与升华,力图跳脱出真实的物体,而传递更高层次的意境,以获得心灵上的共鸣,这一点与老庄思想的要义相吻合,园林绘画指导园林实践便顺理成章。

大体来看,中国的园林绘画大致有三种典型的形式:单幅或立轴、手卷或横轴,以及册页。其中单幅和手卷均为在一幅画中展现园林的全貌,单幅采用的是单一视角俯瞰园林全体,适合远观;手卷通过打开的过程把行进的视角连为一体,拉进了欣赏的距离,使观者更有代入感,这与册页形成鲜明对比。册页这种起源于唐代的中国书画装裱体式原本是为解决长卷翻看不便和散页保藏不便应运而生的,但它却提供了一系列的画面,描绘一系列的景致,每页仅独立表现一景。册页追求的目标是“幅幅入胜”,因此在作画时需要“各就其景”,在相邻景点的衔接处做“腾跃”的处理,观者从一景跳跃到另一景,其间既无连续性,也很少有相关性。每幅册页都构图完整,可单独欣赏,观者可于一处景点获得静态的“沉浸式”体验。(见图5)册页具有手卷的某些优点,比如可供人作近距离的观赏,因此也会追求亲切动人的效果;但由于不需要进行连续的描写,所以画家被解放出来不必再费心组织景物,可以将精力用于尝试各种构图形式,使整套册页的每一个场景都独立而唯美。

由上,“真山局部”可以归纳为“册页空间”——园林以册页的方式予以组织铺陈,独立“景点”在明清时期的园林发挥了愈加重要的作用,而各“景点”之间的连贯性则相对淡化,这便使得园林成为若干风格和意境各异的“景点”集萃。换言之,由于册页的备受推崇和它对于园林实践的直接影响,人们将翻阅册页的跳跃感“移情”进入游览的行为之中,即在园林中的徜徉就好像在翻阅册页一样。与此同时,在批判“小园小山”剥夺体验的真实性之时,人们为了能还原对真山的视觉与动觉的体验,便恢复了叠山的真山尺度,但为了能再现册页中绘制出每个“景点”相对纯粹的景象,又需要在画面中将其他的“景点”排除开来,用作空间隔断以及“景点”背景的墙便越来越多地出现在园林之中。将“真山局部”的背后运用墙体隔断的做法可以有效地定义册页中一个“景点”的范围,并完成这个“景点”的塑造。而隔断本身由于隔绝了空间的连续性,就好像欣赏册页时每一次翻页的动作,这为“景点”与“景点”之间的突变、对比、转折等非线性关系的铺陈创造了条件。这改变了之前“人在画中游”的意境,而更似人在“剧”中游。

雕塑从纪念碑顶端下降到与公众平等的空间,从美术馆走出进入到公共空间的两个方向看似悬殊,实则均为“戏剧性”的进步。一方面,雕塑从拒人孤立的“物”转变为引人入胜的“磁场”,另一方面,雕塑的体量被空间置换后创造了观者游历穿梭的条件,使得作品与观者在同一时空中互动,互为塑造,罗瑟琳·克劳斯(Rosalind Krauss)就此宣称雕塑戏剧性的两个方向:“将自己表现为演员”,以及“将观者纳入演出”,而这正与建筑与景观中展现空间与观者之间关系的“看与被看”相契合。由此进步推将开来,雕塑的尺度愈加庞大,空间愈加丰富,涵盖的场景也愈加多元,更结合新兴的艺术媒介创造愈加丰富的知觉体验——近来“多场景”的雕塑不断浮出水面。2016年第11届上海双年展展出的巨构作品《存在巨链—行星三部曲(The Great Chain of Being-Planet Trilogy)》即是其中典型一例。

此作品是中国美术学院跨媒体艺术学院创作的,集48件作品于一身的巨型空间雕塑,经由空间组织与串联形成三部曲结构:无限视角(Infinite Perspective)、时间尽头(The End of Time)和黑暗深处(Towards Darkness)。它是一部复杂链接的庞大叙事工程,集结了建筑、声音、灯光、裝置、影像、雕塑、生物等多类媒介的创作形态。个体化存在的作品既以具体展示的态势呈现各自独特的魅力,又互相影响,取得了整体大于局部的效果。总策划人牟森早在“西岸2013建筑与艺术双年展”上便首次提出了“云戏剧”概念,他称之为“一种链接性的戏剧”或“跨媒介巨构(Inter-media Megasturcture)”。《存在巨链—行星三部曲》是这一理念的延续。可见,戏剧性是这一巨型作品的要义,包含了系列场景的营造与观者在其中的能动作用。而“跨媒介巨构”则是通过不同具体媒介作品构建大型混合媒介创作实践,用策展的方式设计演出,或用演出的方式做策展,强调多学科、跨媒介和超链接,进行装置与表现之间的关系建构。而整体作品名称中的“巨链”是阿瑟·奥肯·洛夫乔伊(Arthur Oncken Lovejoy)哲学体系中的核心议题之一:任何关于绝对的、静止的宇宙的设想,都是不可理解的。这其中暗含着对万物复杂性与动态性的肯定,并承认其后隐藏的规律性,这也为作品的运动性与时空性提供了背书。

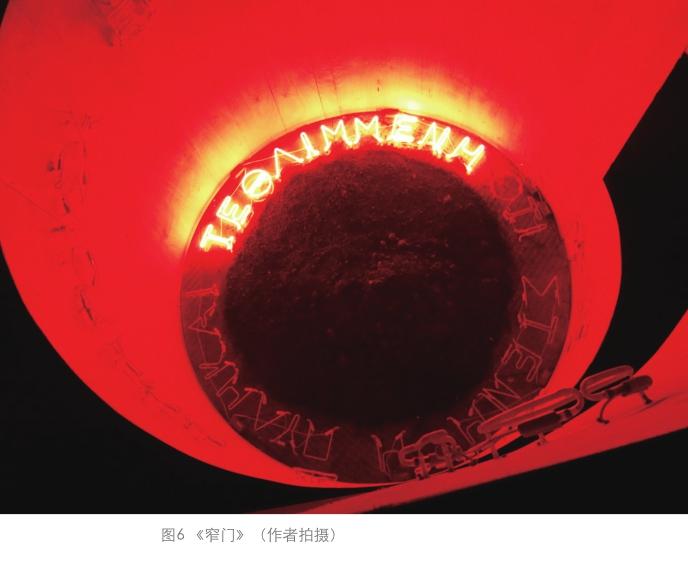

作品当时的展览位置在上海当代艺术博物馆的二层开放平台之上,乘电动扶梯来到二楼后,作品的全景即展现在眼前,这是一个宽幅的皱褶行星表面,倾斜而上,并通过灯光在表面和尽端的金属反光板上打出流动的光斑,并配合蒸腾的气体营造冷峻氤氲之感。而作品的入口则位于其右侧阴暗狭窄的装置作品《身与翼》之中,随着蜿蜒的路径,观者可依次来到仅可远观的环形空间《窄门》(见图6)和可亲临穿梭的圆筒空间《势》(见图7),随后来到广阔的三角形空间,欣赏装置作品《行星编年史》(见图8)的影像部分,而画面背后的电流爆炸声又将人吸引到了画面背后幽深逼仄的一侧,随后空间再次豁然开朗,进入到以明亮的水景盒为核心的《控制之外》的场景中,此外,在作品中主要的圆筒形和三角形空间之外,存在着大量的罅隙空间,它们因背靠前者空间而相应地呈现反向卷曲、收势、开势等空间形态,并且作品之间以对比关系为主,例如《窄门》的崎岖对比《势》的平坦,《行星编年史》正面的水平纵深对比其背面的竖直生长,以及《行星编年史》背面的幽深对比《控制之外》的明亮等。这得益于作品与作品之间不透明的空间隔断,使得每一件作品都有自己独立的“家”,并创造各自完整的体验,这种体验又与其他作品没有顺承关系,这便与前文所分析的个园有了异曲同工之妙——“册页空间”与“多场景雕塑”的同构。

通过个园与《存在巨链》的跨时空比较,会惊人地发现,雕塑从被远观的“它者”进化为可以亲临穿梭的场景系列,与中国园林掇山实践的“小园小山”到“真山局部”的转变似乎一一对应,这反映了二者在所共享的三维空间观,也展现了共享的美学意义。

首先,物性可以因此而得到尊重与宣扬。“物(object)”与主体(subject)相对,因此物性站在了人类中心主义对立面,认为人对世界的直接解释都是人的主观认识,由此引申为人类的既定规制是对客观世界的强加,因此反对分析和解释就成了维护物性的基本态度——倡导“不透明性”。为此,建筑的内部被外围护结构遮盖,正如阿道夫·路斯(Adolf Loos)的作品以及新近的“表皮主义”建筑等,而在雕塑方面,反对构成主义内部透明性的各雕塑流派,都致力于避免对雕塑的直接解读。例如雅克·利普希茨(Jacques Lipchitz)为了防止观者的观察对作品的连续空间做出明晰的逻辑梳理,他断开了他的《人像(Figure)》的正反以及左右两对立面的关系,使得它们呈现出完全不同的空间进退和轮廓形式(见图9)。这种做法不仅与中国园林中的“移步易景”相契合,更蕴含着作品本身与观者彼此在空间上的移位——要么是作品不动观者运动,要么是观者不动作品转动。前文提到中国的山水画与园林之间的紧密关系,立轴和手卷所对应的“模仿真山”和“小园小山”就以展现全景的方式对山水进行单一视点的描绘,将整体和盘托出,凸显了对事物认知的透明性,而“册页空间”则利用隔断将各“景点”分开,不仅使得每个“景点”相对独立,更使观者无法“窥一斑而见全豹”,正如翻阅“册页”时,每一页的景象只阐释了自身,并不会为其他页提供参考,这便干扰了习以为常的逻辑铺陈。不过,在物性的视角中,人为的逻辑并非真实,真实蕴藏于物本身与人因此获得的直观感知之中,因此降低“透明度”反而提升了“真实度”。因此,游荡在《存在巨链》之中,纵然册页式的空间展开会因为戏剧性的荒诞而令人产生些许陌生感,但空间的开合和曲折是真实的,由此带来的观者心理的跌宕起伏也是真实的。

其次,在现象学的层面,“册页空间”与“多场景雕塑”是批判式叙事的途径。正因为坚持物性的观点否决了以逻辑分析推测而来的因果关系,例如空間的连续性与事物的透明性,这便从根本上摒弃了先验的理解与猜测,令含义与体验共时,这正是现象学的主旨,也是克劳斯阐述的人们对于物的认识的适宜方法。现象学层面的讨论暗含着人的参与,这便是戏剧性介入的重要意义。包豪斯的核心人物之一施莱默认为,舞台以虚空平衡了建筑的实体化倾向,以运动和变幻平衡了建筑凝固为成品的瞬间,使舞台抵达了建筑的虚空和运动的边界。因此不论是建筑还是雕塑,戏剧性进步,总蕴含空间的游戏、人的参与和时间性的置入,置换掉了之前单点视角的“一览无余”,取而代之的是空间序列式的铺陈,在时间顺序中叙事。不过,正是由于这种常规的叙事方式是连续的,此刻的意象与上一刻和下一刻的意象相连贯,而这种连贯感往往顺从着令人感到合理的逻辑路径,因此这种叙事仍然是带有先验成分的主观成果,与现象学和物性相悖。而“册页”和“多场景”的新空间观,将这种常规叙事发展为具有批判性的叙事,即既承认空间序列所构成的空间整体,同时各个“帧”之间却又保持意象和时间独立。因此个园或《存在巨链》的叙事是“腾跃”式的,类似于蒙太奇拼贴,并且仰仗于互不透明性,“帧”与“帧”之间的关系倾向于戏剧性的对比,因此整体空间序列更为起承转合、跌宕起伏,但这并不指涉某种逻辑,而是呈现出某种随机感,在破除掉逻辑之后,观者的解读变得私人而多元,这反而扩张了空间作为认知开放源的维度,维护了事物的复杂性这一本质。

第三,在“全面艺术”层面,“册页”与“多场景”有助于从“三维物”的角度重新审视雕塑与建筑的关系。无论是新艺术运动时期的凡·德·维尔德(Henry van de Velde),还是构成主义时期的佩夫斯纳,抑或是包豪斯时期的格罗皮乌斯,都有跨越艺术与建筑的藩篱,倡导“全面艺术”的观点。而对于由此产生的剧场性,就连艺术门类界线的卫道士迈克尔·弗雷德(Michael Fried)也认为位于各门类之间的东西,便是剧场。虽然建筑与雕塑的分野在很大程度上是实体与空间,以及社会责任和功能性的差别,但时至今日,走向公共空间和视空间为体量的雕塑与以造型为优先的实验性建筑,无论在尺度、材料,还是在建构、功能等方面均莫辨你我,这一方面展现了物性阵营所认为的既有条框的刻意性,也证实了“全面艺术”的存在——它们都是位于三维空间中的“物”,带给观者相同的美学感受。例如牟森所提及的《存在巨链》是“跨媒介巨构”,其中的“巨构”借用了上世纪60年代日本建筑史上“新陈代谢”派的槙文彦提出建筑学词汇“巨构”城市和“群造物(Group Form)”的概念。“新陈代谢”派建筑师大胆乐观的对未来的建筑和城市进行新的想象,重视其生长、变化和衰亡的过程中无限的可能性。(见图10)因此“巨构”本身就蕴含着空间相互嵌套延伸扩张的趋势,反映在观者层面就是空间序列的多元延展。这也就意味着“巨构”雕塑在空间表现与建筑无异,并从事着尺度的游戏,即通过放大雕塑和开放内部的方式与建筑靠近。而“多场景”的空间观不仅是雕塑剧场性的新发展阶段,建筑也有相契合的观点。柯布西耶在反对建筑所谓的构图原则,鞭笞建筑空间与建筑平面之间的绝对明晰之时,认为坏的建筑,是僵死地围绕着一个固定的,不真实的,虚构的点,于是他抛出了“建筑漫步(Architectural Promenades)”的理念,即建筑空间应该是一系列的图像徐徐展开。独立的“景”与整体的“物”之间的张力通过腾跃的组织予以彰显,正如翻开文徵明的《拙政园十二景图》,“意远台”“净深亭”“听松风处”等十二个独立的景象正向关联了拙政园的丰富与灵动,《存在巨链》的48件作品既是整体作品的物料,也是48颗发光的独立星球。艺术以独立而交流,而非功利性的从属与统领,这也呼应了“物性”的观点——万物均为“物”,既没有向上的还原,也没有向下的还原。

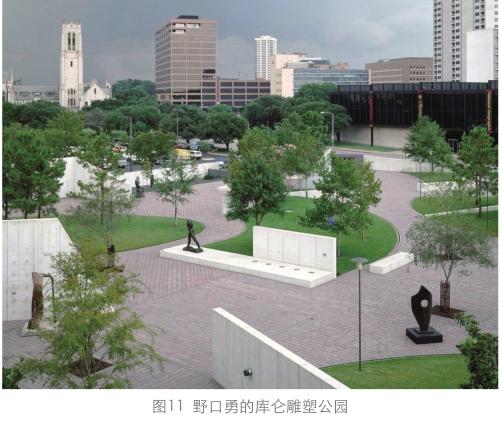

第四,于空间本身来看,“册页”与“多场景”的空间观有“以小见大”的效益。苏州“狮子林”的尺寸与个园相仿,其审美价值集中体现在其极其嶙峋并且微缩的山石。因为采用了掇山“小园小山”流派的手法,未能运用“册页”式的空间铺陈,“狮子林”呈现出明显的景观矛盾——总体空间狭小和每座完整“小山”之间的矛盾,即园林中的各景点互为背景,相互纠缠,使得整体的视觉效果在略显凌乱的同时更千篇一律,空间气韵拘谨不舒展。个园,尤其是“冬山”因实践了“册页空间”,在狭窄的空间中获得了磅礴的景观气势。与此同时,个园还善用空间分隔的元素,通过调节通透度、元素姿态和方向引导了空间和路径的延伸,并赋予了空间层次与渗透的变幻意趣,这对营造诸如“曲径通幽”“豁然开朗”“欲扬先抑”等空间叙事大有裨益。在《存在巨链》中,同样的手法也获得了同样的效果,丰富的场景和多元的流线被折叠在了30x20米的空间之中。在当代空间设计的过程中,人们会自觉或者不自觉地運用“册页”的方式去组织相对狭小却丰富的空间,以提高空间利用率和提升空间表现力,这在城市局促空间的再利用方面富有建设性。例如在野口勇1986年建成的库仑雕塑公园(Cullen Sculpture Park)中可以看到,因为审美倾向的迥异,雕塑的陈列需要相对独立且纯粹的展示环境(见图11)。为了在面积有限的空间内创造尽可能多,并且独具特色的雕塑的“家”,野口勇使用了大量高低错落、形式多样的隔断元素,这些元素在空间中交错,创造了非常多元的空间序列。项目的最终结果也令人动容:雕塑公园中的每一次驻足,便是画册里的一幅照片,“景点”虽没有刻意在公园中被有意串联,但无目标地徜徉和一次次“遇见”的欣喜,不正是我们追求的城市生活剧场性和城市空间场景感的体现吗?

翻阅“册页空间”和“多场景雕塑”的社会来源,人们不难发现这种空间观与大众文化和非正统艺术有着千丝万缕的联系。例如“册页”出现的必然性在于明代社会文化的空前繁荣,走向社会广罗大众,并且在总体上呈现出表现主义和世俗化的倾向。与此同时,市民的商品经济也异常活跃,这导致了绘画的商品化,册页画家的创作除供应市场的需求之外,也包含了自娱的性质,并追求“精工而有士气”——笔墨技艺的细巧与风格意境的高雅兼得。此时的文人士大夫们,心境已经明显不同于宋元的文人,变得相当的婉约和细腻,不再有宏伟高远的气魄可言,因此对“小”的玩味,远远超过对“大”的推崇。而小品册页画就成了最适合的一种画幅形式。而“多场景雕塑”在其剧场性早期,因为需要因借声光电等新媒介使自身成为演员并吸引观者参与,有技术控制论的倾向,这一点与当时正统和高雅艺术所设定的对具象形体的静态再现的限制格格不入,因此新的实践出现在了“亚雕塑(sub-sculpture)”之中。可见,“册页”和“多场景”的空间观均倾向于突破自我领域而向外突进。如今雕塑的范畴随着新语境、新技术、新价值观而极速扩张,并秉承着剧场性的属性与其他专业相融合,目的并非瓦解艺术的正当地位,反而是巩固和更新艺术的初心——吸引观者的关注,以在反映人们情感和扩充人们认知的方面继续发挥独特的作用。

因此,从“册页空间”看“多场景雕塑”,从个园到《存在巨链》,表面上看来,是雕塑与建筑景观的相逢,深层的意涵则埋藏于人们对三维“物”的理解和艺术追求之中。