潜山市传统建筑的时空演变及特征研究

诸子诚,李久林,唐春利

安徽建筑大学1.城市建设学院;2.建筑与规划学院;3.城乡规划设计院有限公司,安徽合肥,230022

城市历史文化遗存是营造城市内涵、提升城市品质、塑造城市特色的重要源泉,更是一座城市气质和精神的关键所在[1-2]。随着社会物质基础越来越丰富,精神文明逐渐成为城市发展的重要因素。一座城市有一座城市的文化内涵,它是地域的先祖创造出来的宝贵财富,是一代代劳动人民智慧的结晶[3-4],然而随着时代变迁、各种战乱、天灾以及人祸等[5],迫使城市历史文化断层,无法延续,饱经沧桑的历史文化遗存正面临消失殆尽的危险,亟需全社会共同出力,推动文化传承的车轮,让历史文化重新在当代社会焕发光彩。传统建筑作为城市历史文化遗存的重要组成部分,凝结了古代劳动人民精湛的技艺和智慧,也正面临着坍塌、毁灭、消失的危险[6]。传统建筑的脆弱性以及与现代化生活的不适性,导致了大批的原住民迁出老宅或者拆除建筑重建,不仅造成了其原先的建筑风貌和生活习俗逐渐丧失,也对传统建筑的维护和活态传承造成了致命性的伤害[7]。如何保护传统建筑成为了当务之急,正如2019年11月习近平总书记在上海调研时提出“像对待‘老人’一样尊重和善待城市中的老建筑”,尊老敬老是中华民族的传统美德,城市中的老建筑正如城市的老人一般,需要尊重和善待,更需要保护和修缮,从而重塑传统建筑的昔日风采。

潜山市是安徽省县级市,2018年7月经国务院批准,撤销潜山县,设立县级潜山市,并由安徽省直辖,安庆市代管。据《潜山县志》记载,早在五千多年前,就有人类先祖在此生息、繁衍、劳作,为潜山市创造了瑰丽的古文化,然而,随着朝代变迁,许多的古文化早已迷失在历史的长河中,遗留下来的地域文化寥寥可数,登记在册的更是凤毛麟角[8]。堂屋建筑文化是潜山市地域文化的重要组成部分,也是塑造潜山市传统建筑的基础。潜山市堂屋建筑又被称为“堂厅”或“堂轩”,多由同姓聚居而形成的少则几十间、多则上百间的建筑格局,但是在天灾人祸等多重因素共同作用下,潜山市传统建筑的规模、格局、形制和风貌正逐渐逐渐丧失,建筑文化正面临断层的危险。随着潜山市撤县设市,潜山的地域文化保护与传承也被提上日程,堂屋建筑文化作为潜山市家族关系的核心,将姓氏文化、血缘关系凝结在一起,是潜山市最基本的地域文化,也是潜山市最主要的传统建筑。深入挖掘潜山市传统建筑的文化特征,不仅能促进潜山市地方文化传承,同时也能够激发潜山市传统建筑的活化利用,对于潜山市的城市名片、城市内涵以及最深层的城市精神纽带的塑造都具有十分重要的现实性意义。

1 研究区域、数据与方法

1.1 研究区域

潜山得名于境内潜山(即天柱山),位于安徽省西南部安庆市境内,坐落于大别山南麓,长江北岸,皖河上游。市域国土空间西接岳西、舒城两县,东北与桐城市毗邻,东南侧与怀宁县接壤,西南邻太湖县,市域国土总面积约1 686.03平方公里,下辖11个镇、5个乡和1个开发区,整个市域多山地,整体呈“七山一水两分田”的空间格局,并且地势呈现西北高、东南低的态势。

1.2 数据来源

潜山历史悠久,并享有“古皖之源”“皖国古都”“二乔故里”等美誉,历经朝代兴衰、时代更替,现仍然保留许多历史文化遗产。为深入挖掘潜山市传统建筑,在潜山市政府的支持下,通过2018年潜山市传统建筑普查以及2019年潜山市传统建筑补充调研,两次深入潜山,涉及梅城镇、水吼镇、官庄镇等16个乡镇,获取了潜山市375栋重要的传统建筑及其相关信息,为潜山市传统建筑时空演变规律及其特征的研究提供了基础的数据支撑。

1.3 研究方法

对潜山市传统建筑时空演变的分析,主要基于每个传统建筑的空间点位置,利用ArcGIS平台,采用以下方法进行了深入研究:

(1)平均最近邻分析。平均最近邻分析是根据每个点要素域其最近邻要素之间的平均距离求得的指数称之为最近邻指数,计算公式如下:

式中R为最邻近指数,ri表示最邻近点之间平均观测距离,rE表示预期平均距离。如果R<1,所表现的分布模式为聚类;如果R>1,则所表现的分布模式趋向于离散或竞争。

(2)核密度分析。核密度分析是根据要素的空间分布特征,在指定邻域范围内的单位密度,可以直观地反映出离散点在连续区域内的分布情况,其计算公式为:

式中D表示核函数,r表示查找半径,scale为栅格中心点间的距离与查找半径的比例。

(3)平均中心分析。平均中心分析是根据一组要素点的经纬度坐标确定的中心位置点,以表示一组要素的分布中心,计算公式如下:

式中X、Y分别表示所求得的平均中心的经度和纬度坐标,Xi表示第i个点要素的经度坐标,Yi表示第i个点纬度坐标,N表示点的个数。

2 潜山市传统建筑演进历程

2.1 分乡镇传统建筑年代统计

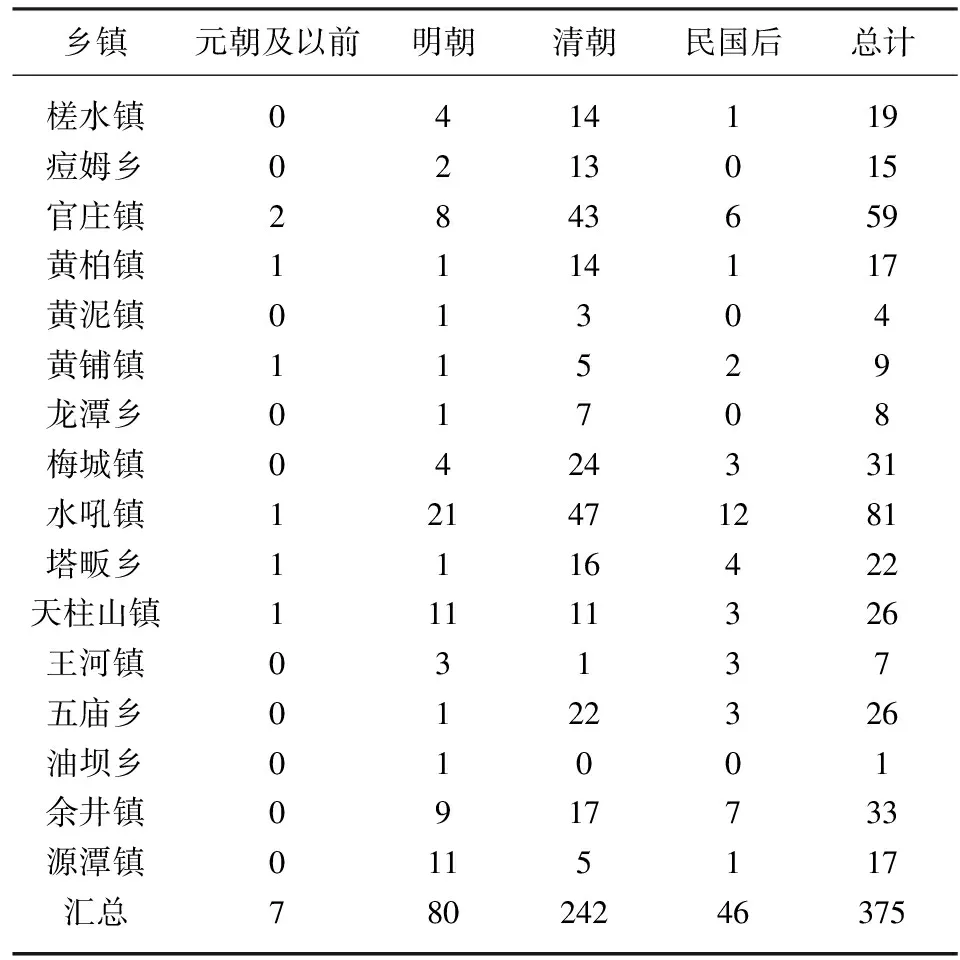

通过现场走访、访谈以及相关资料的查阅,汇总出潜山市不同年代建筑的数量在不同乡镇的具体分布差异,见表1。

表1 潜山市各时期传统建筑数量统计表 单位:处

由表1数据可知,潜山市共计375处传统建筑,在空间分布上主要分布于官庄镇和水吼镇,分别包含59处和81处,而油坝乡保存数量最少,仅1处。目前,潜山市传统建筑按年代可划分为元朝及以前、明朝、清朝以及民国后四个时期,其中清朝时期的传统建筑数量最多,达242个,明朝时期次之,有80个,民国后仅46处,元朝及以前最少,仅7处。

2.2 潜山市传统建筑时空演变特征

2.2.1 各时期传统建筑邻近距离特征

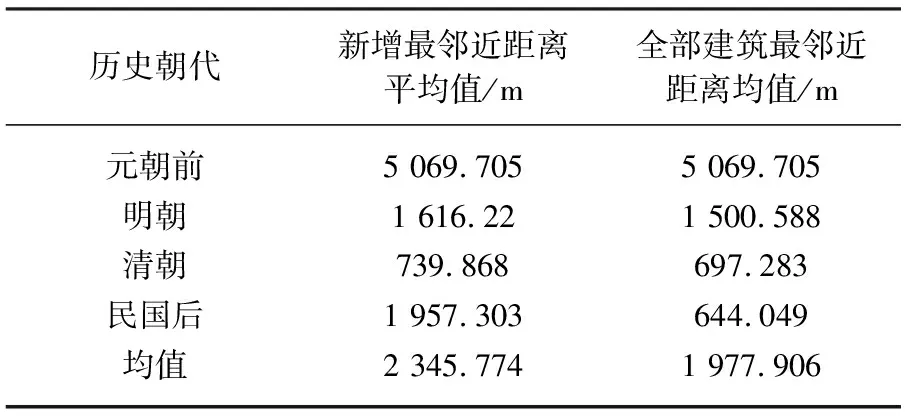

基于时间序列的传统建筑空间演化特点可以反映出在该时段内,传统建筑的空间分布结构,并且根据不同时段传统建筑的空间分布特征,可以归纳总结出该地域的文化发展脉络。通过ArcGIS中平均最近邻工具,求得各时期传统建筑空间平均最近邻距离,如表2。

表2 潜山市传统建筑邻近距离汇总表

由表2可知,潜山市传统建筑各时期平均最邻近距离存在较大的差异,仅从各时期传统建筑平均最邻近距离来看,元朝时期的传统建筑平均最邻近距离虽达最大值,但在整个空间分布上仍然比较分散。随着朝代的更替,从元朝到明朝时,其下降程度加达,至清朝时期,新增的传统建筑的平均最邻近距离达到最低,至民国后期,新增部分再次上升。从整个时间轴来看,新增部分的传统建筑在空间分布上,其平均最邻近距离呈现“v”型的格局,表现出线靠近后分离的状态。但是当将时间序列看成是一个连续的序列时,根据表2数据可知,传统建筑的平均最邻近距离呈现缩短趋势,其中元朝至明朝,变化程度最大,而清朝至民国时期,整体变化程度不大。

2.2.2 基于时间轴线的传统建筑分布密度

基于表2对传统建筑空间分布差异进行空间可视化表达。

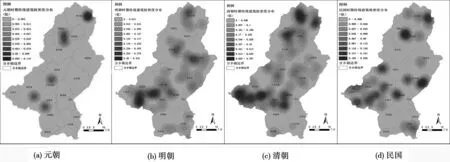

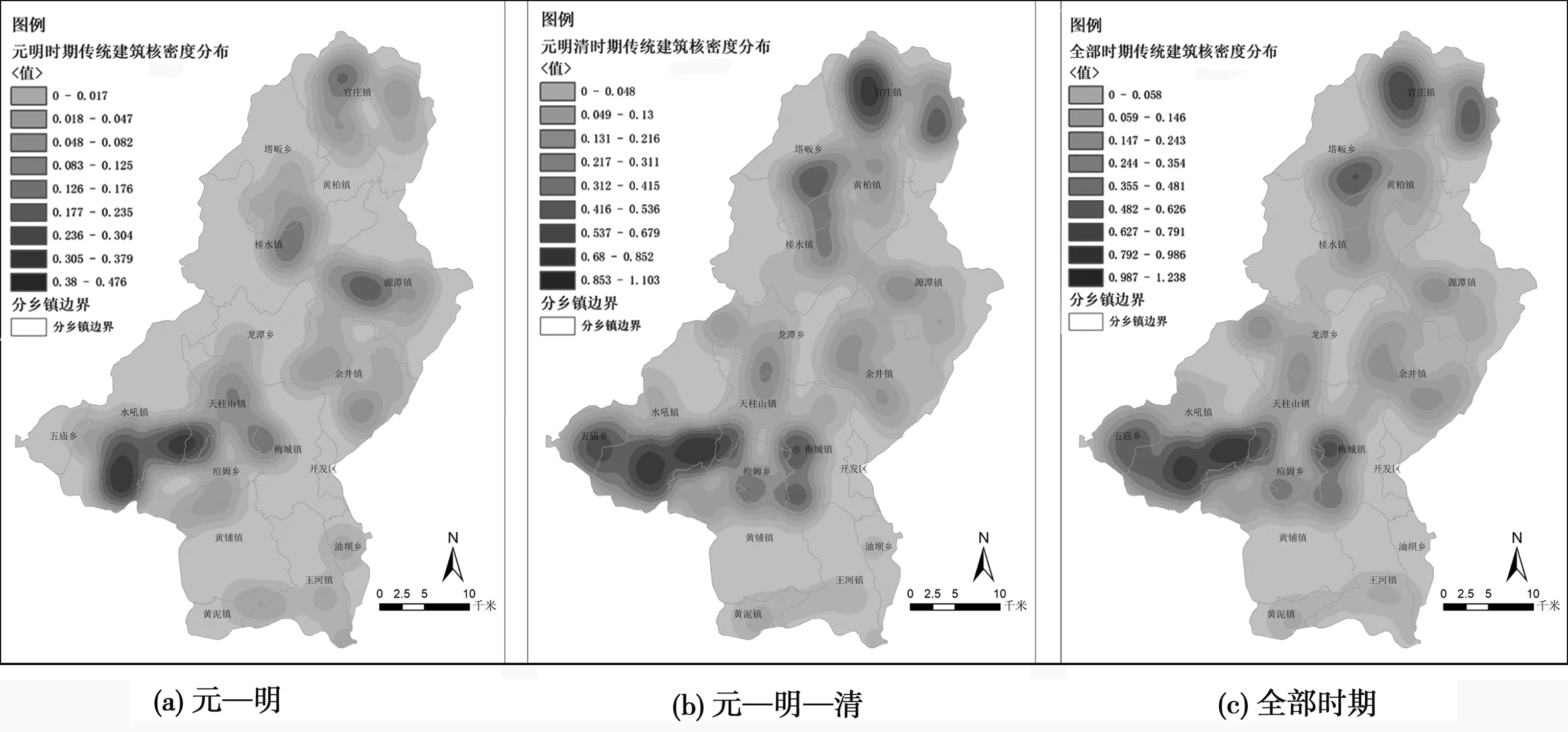

(1)各个时期新增传统建筑核密度分布。基于ArcGIS核密度分析工具,绘制出潜山市各时期新增建筑及全部传统建筑的核密度制图。鉴于核密度分析中对于不同搜索半径的选择会产生不同的密度效果,对于不同时期的结论差异性大,为减小误差,统一搜索口径,文章选取5 000米作为核密度估计的搜索半径,并绘制出图1。

图1 各时期新增传统建筑核密度分布

由图1可知,在连续的时间序列下,潜山市传统建筑在空间分布上,呈现出由离散至聚类的特征。其中元朝时期传统建筑最邻近比率为1.402,呈现出空间离散的特征,明朝时期,传统建筑的最邻近比率为0.624,呈现空间聚类模式,而到清朝年间,最邻近比率仅0.512,民国后至今,潜山市传统建筑的最邻近比率降至0.505,在整个市域尺度上呈现聚类特征,且效果明显。从元朝至今,潜山市传统建筑由离散走向聚类也暗示着,在潜山市定居的聚落由孤立分离状态逐渐向聚族而居演变,也奠定了潜山市现如今的村落空间格局。

(2)连续时间序列下传统建筑核密度分布。为了更加清晰地表现潜山市传统建筑在时间轴线上的密度演化,文章将四个时期划分出元明时期、元明清时期和元明清民三个时段,来探究潜山市传统建筑动态的空间演化历程(图2)。

图2 分时段传统建筑核密度分布

由图2可知,从元朝至今,潜山市传统建筑在空间上表现出南北逐渐交融的一个趋势,由元朝时期孤立的几个点,到元明时期,已经形成了多个高密度区,其中水吼镇是整个市域内密度最高区,其余的聚集点主要包括官庄镇、槎水镇、源潭镇和梅城镇,但整体的联系仍然不够紧密,表现出向外试探性的扩张趋势。至清朝时期,传统建筑的数量增加迅速,并且逐渐向南北聚集,形成了以北部官庄镇、南部水吼镇为核心的两极分化的景象,中部地区虽然核密度较低,但是整体上也逐渐受两级的影响相互交融和联系。清朝末期,随着清政府的败亡以及侵华战争的爆发,地区增加的传统建筑并不多,在整个空间分布上与元明清时间段的核密度分布类似,南部主要以水吼镇为核心,而北部主要以官庄镇为核心。纵观全时期,南部地区传统建筑在空间分布上联系性较紧密,而北部分布较独立,如官庄镇和塔畈乡两地形成的三个高密度区,空间分布零散孤立。

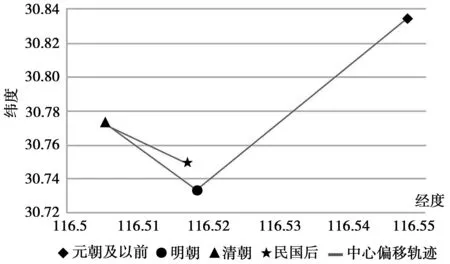

2.2.3 潜山市传统建筑空间分布重心分析

自然灾害、朝代兴衰、战争的爆发以及不同时期政治经济等因素都会对地域的聚居地的形成和衰落产生一定的影响,从而形成一定的分布中心,在整个时间轴线上形成中心迁徙的轨迹。为探析潜山市各时期传统建筑分布重心的转移情况,基于GIS平台的平均中心工具,计算出各时期新增传统建筑的平均中心点的经纬度坐标,并绘制出随着时间轴线的传统建筑中心偏移轨迹,见图3。根据图3可知,潜山市传统建筑分布中心在整个时间轴线上表现出一种由南往北、由东向西偏移的特征,其中元朝时期传统建筑的分布中心与明朝时期差异最大,表明这一时期,地域聚落整体性向西南迁徙。潜山市位于皖西大别山南麓,整个市域范围表现为西北山地、东南平原的特征,元明时期分布呈现向山区迁徙的趋势。根据《潜山县志》可知,从元朝至今,潜山市整体动荡不安,包括旱灾、洪灾、瘟疫、战争等,如至大元年诸路旱蝗饥疫、至正十一年红巾军兵至潜山、至正十九年明将徐达攻潜山、成化二年旱灾、成化十年水灾、弘治十一年疫情、万历四十四年总兵刘綎北征、万历四十五年蝗灾、清顺治三年洪承畴令剿潜山、嘉庆十九年大旱、咸丰四年太平军取潜山;民国后潜山依然灾害连年,如民国二年山民起义、民国十五年湘军叶开鑫残部犯潜山、民国十六年梅城暴动;之后随着抗日战争和解放战争的爆发,在潜山地区又相继有多路军队至此,各种天灾人祸也促成了潜山地区人民逐渐向山区迁徙,以山林为屏、高地为障,躲避天灾和人祸,因而在整个地区,呈现出潜山市传统建筑的平均中心迁移轨迹往山地方向偏移的趋势。

图3 分时期传统建筑分布中心偏移轨迹

3 潜山传统建筑特征研究

3.1 形成渊源

潜山市位于皖西南地区,地分江淮、襟连吴楚,南北文化的交融在此地迸发出新的文化火光,传统建筑特色明显。在建筑形成渊源上,潜山市传统建筑外朴内华,兼具北方建筑的粗犷和南方建筑的秀美,如传统徽派建筑的马头墙及采用江北地区高浮雕手法构造的砖雕木雕等,具有十分明显的过渡和融合特征。其次潜山市位于安徽省大别山南麓,复杂的山区地形使得地方人民择居地点多为坐北朝南向,同时注重地势与门向。畈区(圩区)建造房屋时多选择地势较高的地方;山区和丘陵地带则多顺山势而建。《潜山县志》载有旧俗:“房屋靠山坐北朝南主吉利,门对山窝或独山主聚财富有”。即建房时若大门朝向有不吉利,则需请懂风水的先生来勘测,或扭转门向、或建风水墙等,以趋吉避害。

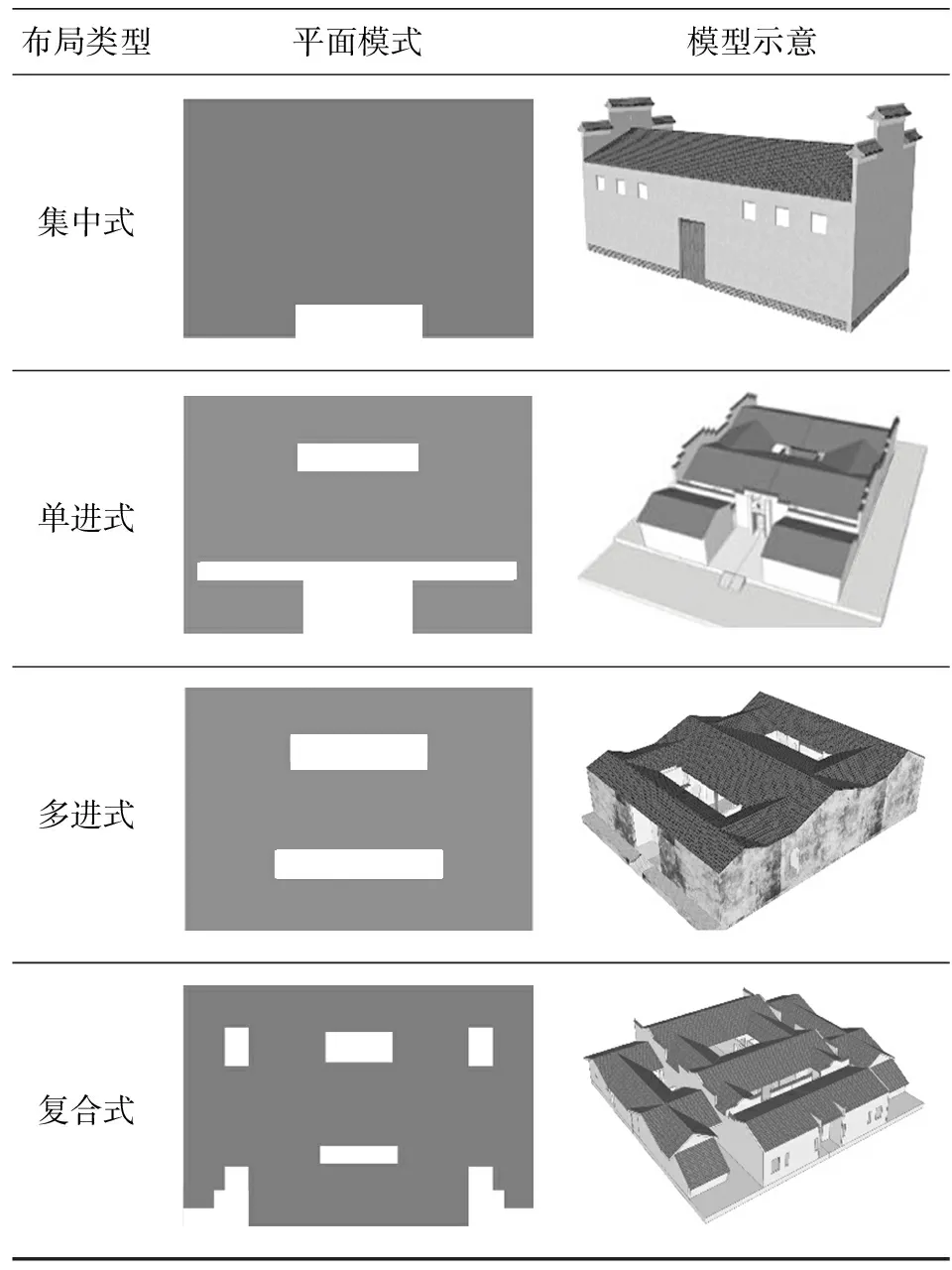

3.2 房屋形制

潜山地区传统建筑的形制特征多受皖南徽州地区传统民居的建筑形制影响,中轴对称排布,建筑面阔三间、五间、七间不等,进深又包括大四水、小四水、明三暗五、明五暗七等类型,建国后又出现“独自家(独立屋)”的房屋构型。总体上,传统建筑空间布局可划分为集中式、单进式、多进式和复合式四类(表3)。其中集中式是以堂屋为中心,堂屋左右

表3 潜山市传统建筑布局类型表

有偏门,通过偏门进入卧室,单进式以天井为中心串接堂屋和其他功能卧室;多进式含有多个天井,并且在主轴线上划分出多进厅堂,左右两边通过偏门串接卧室和其他用房;复合式房屋是将多种类型组合在一起,向房屋主轴线两侧延展,并增加多个天井以保证室内通风与采光。潜山市传统建筑大多同姓聚居,由于家族繁衍,人口增加,房屋便出现向两翼延展的趋势,且多为复合式空间布局,但是随着经济和政治体制变革,原有的旧格局逐渐消失或损毁,现保留的传统建筑多为中轴单进式堂屋部分,两侧拓展部分几乎消失,整体格局留存完整的建筑数量较少。

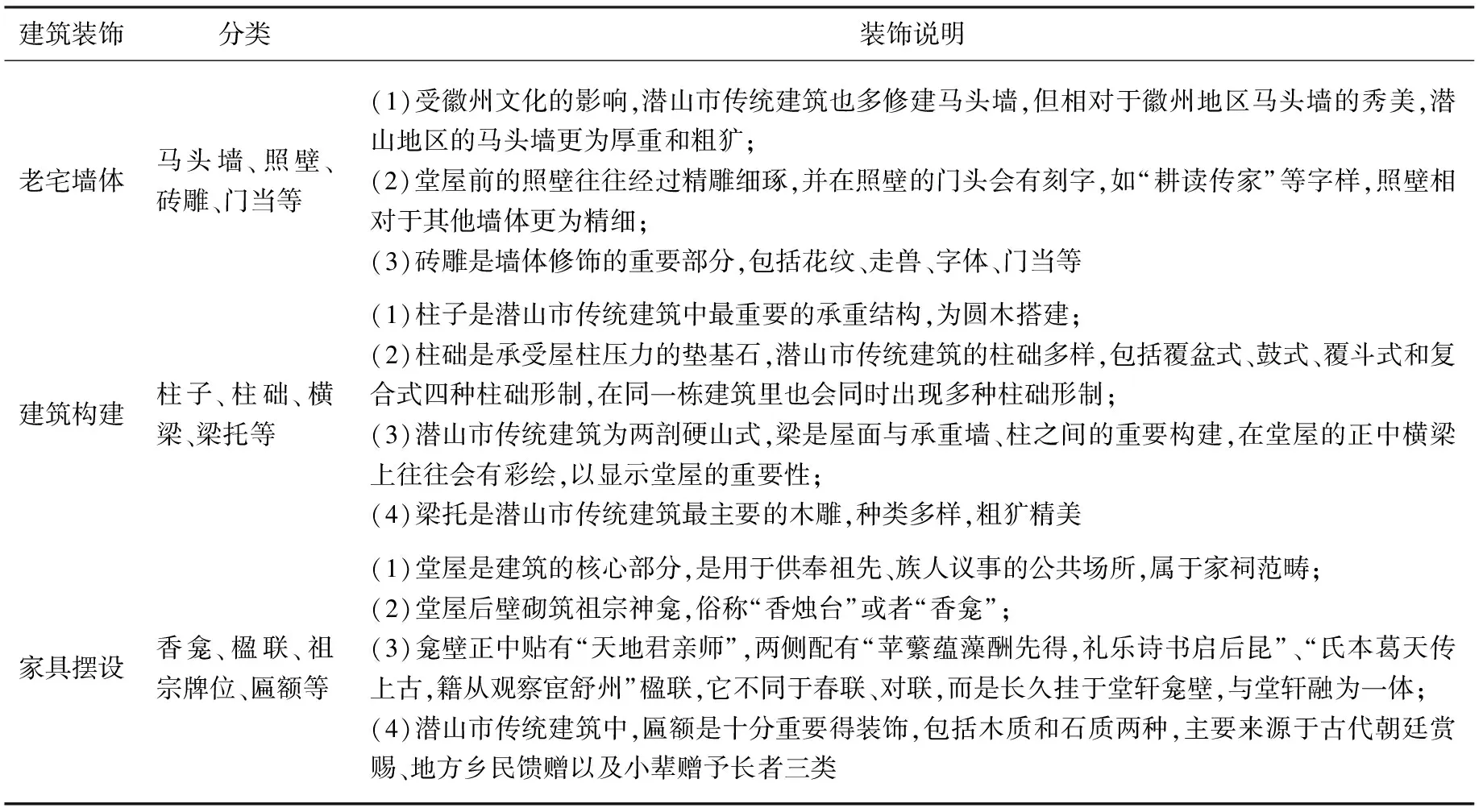

3.3 建筑装饰

潜山市传统建筑融合了南北方传统民居的特点,内雕外素,整个建筑的外立面多运用青砖勾缝砌筑,屋顶多采用黑色小瓦,简单素雅,建筑色彩以黑、白、灰为色调,朴素大方。由于建筑内部空间组织序列规整且功能分异明显,整个建筑在三维空间形制上表现出错落有致的特点。在建筑的整体装饰方面,最具特色的属建筑的中轴线部分——堂屋。堂屋是潜山市传统建筑的精神核心,也是潜山市传统建筑文化的内核,在整个建筑的形成和空间分布上都更加重要。为了凸显堂屋的核心作用,在建筑装饰上也更加精美,包括墙体的雕饰、构建的多样以及室内的家具摆设等(表4),都体现出堂屋建筑的特殊性。

表4 堂屋装饰及其说明

4 结 语

传统建筑蕴含着地域文化的特色、承载着地区人民的记忆、积淀着历史演进的痕迹,但随着城镇化的推进,乡村地区的传统建筑不断被改变,地域特色文化不断受到冲击。通过对潜山市传统建筑的时空演变及其文化特征的深入研究,得出以下结论:(1)潜山市传统建筑在时间轴线上呈现出由分散向集聚转变;(2)在空间分布上表现出南北分离并逐渐呈现相互融合的特点;(3)在整个市域范围内,传统建筑分布中心逐渐向西南山区偏移;(4)受所处区位的影响,潜山市传统建筑表现出兼容南北的特点,房屋形制主要包括集中式、单进式、多进式和复合式四类,整个建筑外朴内华,装饰精美。

潜山市拥有久远的历史,文化根基深厚,传统建筑作为其基层劳动人民最基础的社会文化,对于地方文化的挖掘和传承具有十分重要的现实意义,更需要积极保护、修缮。通过对潜山市传统建筑走访调查,并对其时空演变及特征进行深入研究,不仅将保护潜山市传统建筑的意识传递到每一处老建筑,为潜山市传统建筑的保护和修缮奠定了十分重要的基础,同时也让人们记起了历史、闻到了乡愁,增强了家国情怀。