基于政府干预和主流情绪的突发事件网络舆情群体负面情绪演化研究*

冯兰萍 严 雪 程铁军

(1.河海大学商学院 常州 213022;2.南京邮电大学经济学院 南京 210023;3.常州市工业大数据挖掘与知识管理重点实验室 常州 213022)

0 引 言

突发事件网络舆情是突发事件发生后网民对于该事件的意见、情绪和态度的总和[1]。微博已经成为突发事件网络舆情信息传播、情绪传递的重要平台和途径,例如“新冠”疫情、“长春长生疫苗”事件、“8·12”天津滨海爆炸事故等突发事件舆情演化过程中,微博都扮演了重要角色。突发事件网络舆情内容较为敏感,受众关注度高、传播速度快[2],而且在微博中具有负面和极端情绪的评论容易引发其他用户共情,因此更容易得到广泛传播[3]。若政府应对不及时、策略选择不恰当极易促使网民负面情绪快速增长[4],不仅可能会加剧突发事件应急管理难度,还可能会引发新的社会安全事件[2]。如果能够提前捕捉负面情绪(快速)爆发增长,从而主动、有效地引导负面情绪转移,对政府舆情治理具有重要理论和现实意义。

社会影响理论(Social Influence Theory , SIT)是凯尔曼创建的典型的社会心理学理论[5],认为一个人的思想、感情、态度及行为,会受到他人或群体的影响而改变[6-7],该理论在产品评论领域得到广泛的研究[8-10]。网络舆情事件评论同样存在类似的社会影响,当多数人表达出某种态度时,个体不管自己本身态度如何,也同样会表达出与社区类似的态度倾向[11]。而“情绪”是指个体或群体对某一特定事件的心理体验和情感反映[12],包括个体情绪和群体情绪,有正面、中立和负面情绪三类。网络情绪是网民群体的情感反映,是网络舆情的组成部分,能够在很短的时间内左右网络舆情的发展方向[12]。突发事件网络舆情演化在不同的发展阶段最显著的变化是负面情绪规模、占比和政府的干预措施[3,13]。一方面,政府应急管理措施受网民负面情感比例的影响,需要根据网民负面情感比例调整自己的应急措施[14];另一方面,根据社会影响理论,多数个体所具有的相同情绪(主流情绪)对其他群体情绪起到一定的引导作用。因此本文将在现有研究的基础上,以微博数据为研究对象,在社会影响理论的基础上运用EGM(1,1)模型[15]和简化粒子群算法(Simplified Particle Swarm Optimization Algorithm,SPSO)[16]构建一个基于政府干预-主流情绪引导(Gov-Main)的群体情绪演化模型,对突发事件网络舆情演化过程中主流情绪、不同情绪及不同强度下的政府干预对群体负面情绪向其他情绪转移和演化的影响进行新的探索。

1 相关工作

近年来,国内外学者直接探讨政府干预下的网络负面情绪演化不多[14],但在政府干预下的网络情绪演化[17]、预测预警[18]、网络舆情治理[19]等方面进行了大量的理论分析和案例研究,并取得了丰富的成果。主要相关工作有:

a.研究现有案例,在情感计算或主题分析的基础上,提出网络舆情演化不同阶段政府应采取的干预措施或构建预测模型进行后期的预测。例如任中杰等[20]根据情感热度划分舆情演变过程,提出政府部门应把握舆情演变规律,抓住重点时期,正面回应质疑等。张鹏等[21]基于扎根理论对微博舆情情感演化进行分析,提出政府部门应通过情感数据挖掘,全面感知网民心理情绪演变程度。谭旭等[18]对舆情评论数据进行情感演化分析与预测,指出香港“修例”风波中政府应积极抢占意见领袖的位置,避免意见领袖恶意参与。现有的研究主要为事后分析,侧重于情感倾向性分析,在此基础上对网络情绪进行分析与预测,对网络舆情发展过程中各类情绪分布和演化、不同情绪间的相互作用和影响研究较少。

b.对网络情绪演化进行理论研究和建模,并进行仿真或案例分析,探讨不同政府干预强度对网络情绪演化的影响。例如王治莹等[2]、陈业华等[22]、田世海等[23]改进传统传染病(SIR)模型[24]来描述网络舆情情感交互过程,构建情绪演化模型,并进行理论论证和案例分析政府的调控作用。吴孝灵等[25]运用博弈论描述个体交互行为,建立政府通过正面舆论与公众负面舆论交互熵模型。吴鹏等[26]基于Deffuant模型设计了网民、政府、草根意见领袖间的博弈交互规则,运用实例说明政府公信力对舆情传播的影响。夏一雪[27]采用多维度微分方程组描述网民情感“衰减-转移”过程,从政府舆情治理视角探讨正面、中性和负面情绪的演化问题。凌晨等[28]基于BDI规则构建模型,分析政府的介入对交互型网民负面情绪的影响。现有的研究既从微观上反应了舆情传播过程中主体情绪间的相互影响,又在宏观上反映了网络舆情情绪的发展态势,但政府引导主要集中于正面干预,同时考虑负面、中立的干预较少。

2 基于Gov-Main的群体情绪转移分析

2.1情绪类型及其转移特征突发事件网络舆情发展过程参与主体包括网民、政府、媒体、意见领袖等,本文研究的是政府如何干预、主流情绪如何引导负面情绪向其他情绪转移的问题,各主体在负面情绪转移过程中具有不同的情绪,扮演着不同的角色,下面首先分析情绪类型及其转移特征。

2.1.1 情绪类型 a.微博评论情绪。微博评论是网民在某一突发事件相关微博下通过评论表达此刻对突发事件的意见、观点和情绪的文本。评论文本的情感倾向主要通过情感词来传递,可通过情感分析技术对评论情感进行识别和分类。情绪分析是在现有粗粒度的二分类(正面、负面)情感分析的基础上,多维度地描述人的情绪、态度[29]。情绪分类与情感分类相似[30],评论情绪分类可采用情感分析方法对评论进行情感分析。将情感概念的倾向度取值区间定义为[-1,1],其中,负面情感倾向度取值区间定义为[-1,0),正面情感倾向度取值区间定义为(0,1][31],运用情感分析技术对评论进行情绪值(情感倾向值)计算,获得评论情绪值的大小,进而对其情绪极性进行判断。情绪值的绝对值大小表示情感强烈程度,绝对值越大,情感越强烈。情绪类型的划分有多种方法,没有统一的标准。可根据情绪值的大小对情感极性强度进行细粒度的划分,或者其情感极性进行判断,将评论情绪划分正面情绪(情绪值大于0)、中立情绪(情绪值等于0)、负面情绪(情绪值小于0)[31]。本文根据情感极性将微博评论情绪划分为正面情绪、中立情绪和负面情绪,相应情绪类型用k表示,k=1,2,3。

b.个体情绪。网民即个体,包括网络舆情的参与者和观望者。个体情绪指突发事件发生后,个体对该事件的心理体验和情感反映[12],是短期内对特定环境刺激的强烈情感反应[32],包括正面情绪、中立情绪、负面情绪、观望情绪和潜在情绪。个体的正面情绪、中立情绪、负面情绪通过评论情绪表达;观望情绪指网络舆情的发展过程中观望者持有的不确定情绪,未通过网络平台表达;潜在情绪指在某一时刻(时间段内)未通过网络平台表达的情绪,包括观望情绪、参与者在某一时刻未参与,但持有的正面情绪、中立情绪或负面情绪。

c.群体情绪。在网络舆情演化过程中,情绪相互感染,情绪不断扩散形成群体情绪[33],即当多个个体具有的情绪相同时,聚集形成的一致对外的情绪。群体情绪包括群体正面情绪、群体负面情绪、群体中立情绪,群体k情绪所拥有的个体数量即群体k情绪规模。

d.主流情绪。主流情绪指在某一时刻或某时间段内多数个体所具有的共同情绪,本文采用在某一时刻或某时间段内最大群体规模相应的情绪来表征。根据社会影响理论,主流情绪对其他情绪的转移起引导作用,具体体现在被引导情绪群体规模、主流情绪规模及两者比值的变化。

e.政府干预情绪。政府既是事件主体,又是整个情绪引导体系中最基本的参与者[34],政府干预包括政府首发干预和历史干预,本文认为政府首发干预指各级政府在某时间段内针对某突发事件网络舆情通过其官微或媒体官微发布的权威信息,以达到与负面情绪传播者及时且有效沟通的效果,缓解网络舆情负面情绪,引导负面情绪向其他情绪转移的过程。基于情绪的短暂性,在某时间段后政府首发干预转化为政府历史干预。从公众角度来看,政府干预亦具有情绪极性:正面情绪(好消息,情绪值大于0)、负面情绪(坏消息,态度模糊不清、不确定的消息,情绪值小于0)和中立情绪(不好不坏的消息,情绪值等于0)。

2.1.2 基于社会影响理论的群体情绪转移特征分析 社会影响理论描述人们会采取与周围人相似的行为,反映到网络情绪中就会呈现出某种情绪的感染和扩散[10],下面将在此基础上讨论群体情绪间的转移。

a.个体情绪转移对群体情绪转移的影响。随着突发事件的发展,在其他主体情绪的影响下,个体情绪呈现一个动态演化的过程[3]。个体在新的时刻通过微博发表新的评论表达自身情绪,或者转化为潜在情绪,即未发表任何评论,但网民可能持有原有情绪或者转化为其他情绪。随着个体情绪的转移,其相应群体情绪规模和分布亦发生改变,群体情绪规模和分布决定了当时舆情情绪的状态和发展趋势。

b.主流情绪对群体情绪转移的影响。主流情绪与群体情绪的一致性决定了群体情绪转移的方向,主流情绪对群体情绪转移引导具有如下规则:

main-guide1:主流情绪和群体k情绪一致时,主流情绪促进其他情绪群体向k情绪群体转移,阻碍k情绪群体向其他情绪群体转移。

main-guide2:主流情绪和群体k情绪不一致时,主流情绪阻碍其他情绪群体向k情绪群体转移,促进k情绪群体向主流情绪转移。

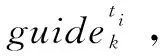

c.政府干预对主流情绪引导的作用。不同情绪的政府干预对主流情绪引导作用不同,政府干预与主流情绪的一致性决定了政府干预作用的方向。其规则如下:

gov-main-guide1:政府干预情绪与主流情绪一致时,政府干预增强主流情绪对群体情绪转移的影响。

gov-main-guide2:政府干预情绪与主流情绪不一致时,政府干预减弱主流情绪对群体情绪转移的影响。

政府干预情绪为中立时不影响舆情的发展,因此下文的讨论不予以考虑。

d.政府干预扩散对其干预效果的影响。在突发事件网络舆情发展过程中,意见领袖是形成舆情的重要力量,能够快速扩散舆情[35],与各级政府官微、媒体官微等一样,在微博上具有较高关注度和较大影响力,对网民的行为和情绪产生较大影响,因此本文将各级政府官微、媒体官微、意见领袖定义为关键节点。当政府干预被关键节点转发(报道、转发、评论、重新编发、发表与其相似观点等)后,会极大增强政府干预的曝光率和影响力。关键节点参与转发的时间和转发数表征了政府干预的扩散速度,直接影响政府对网络舆情的干预效果,具体表现为对政府干预作用的增强。

由上文分析可知,可通过研究政府对主流情绪引导作用的干预即政府干预-主流情绪引导模式来探讨政府对负面情绪转移及其演化趋势的影响;将政府干预与主流情绪、主流情绪与群体情绪的一致性,主流情绪对群体情绪的引导作用及政府干预对主流情绪引导作用的影响程度、引入构建Gov-Main群体情绪演化模型。

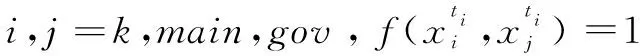

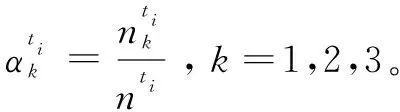

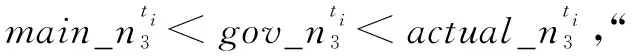

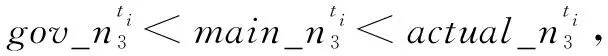

2.2.1 情绪一致性计算 由2.1可知,情绪一致性计算是政府干预-主流情绪引导群体情绪转移方向量化的基础。ti时刻i情绪与j情绪一致性表示为:

(1)

(2)

其中,b1>0为主流情绪引导系数,具体数值根据实际情况确定。b1越大,主流情绪对k群体情绪的引导能力越强。

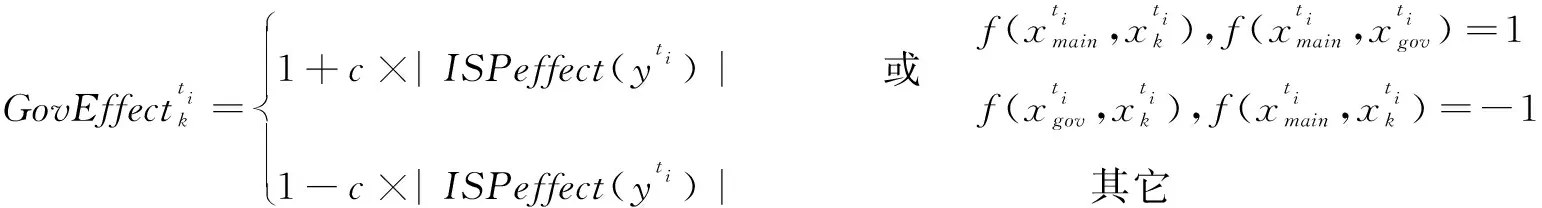

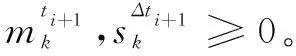

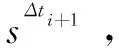

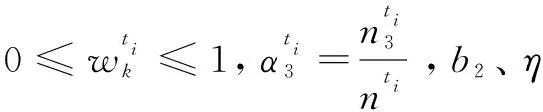

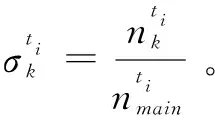

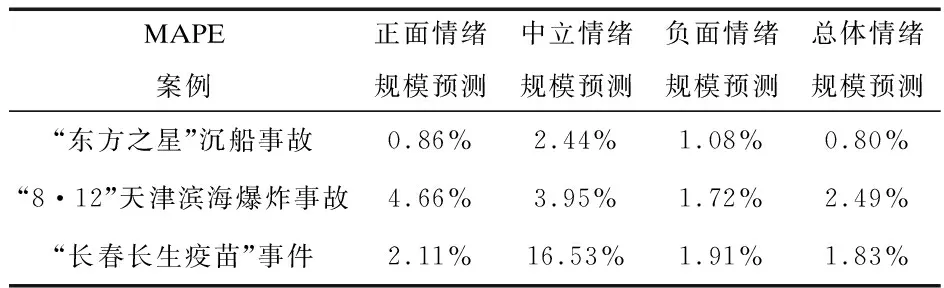

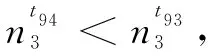

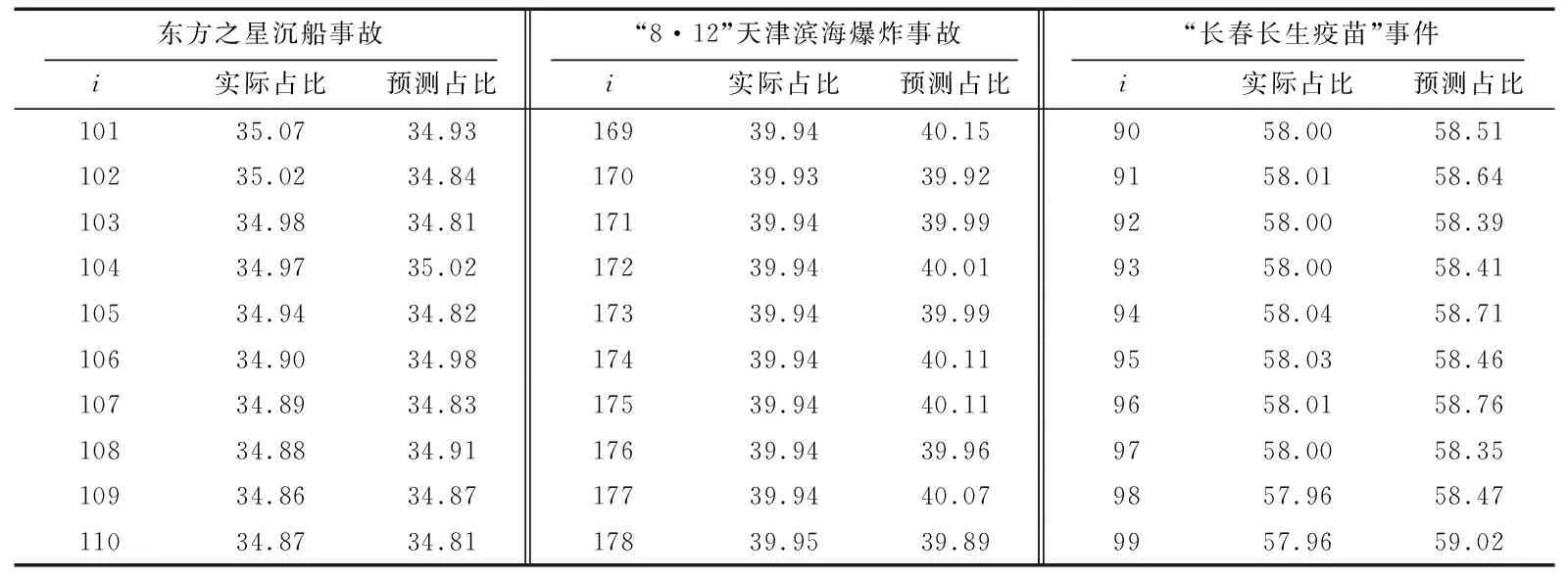

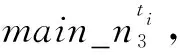

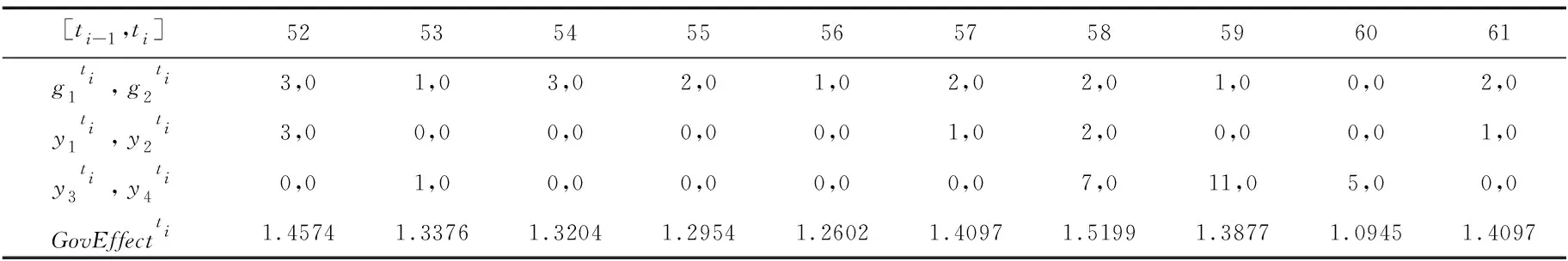

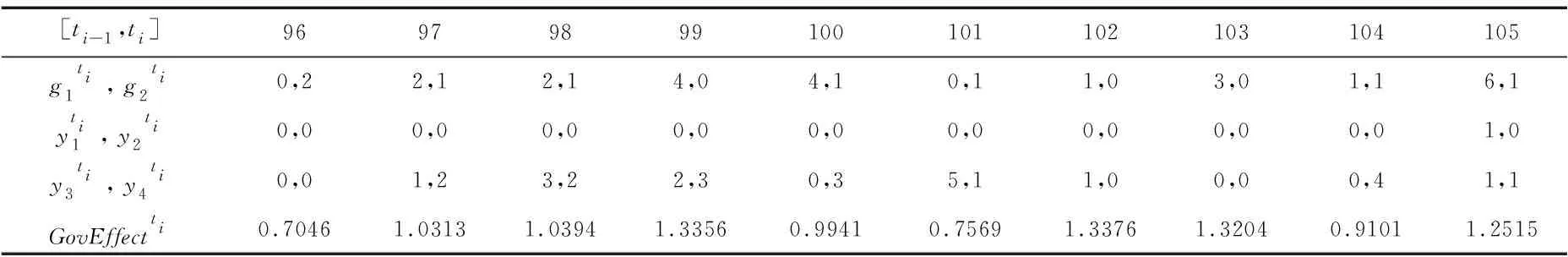

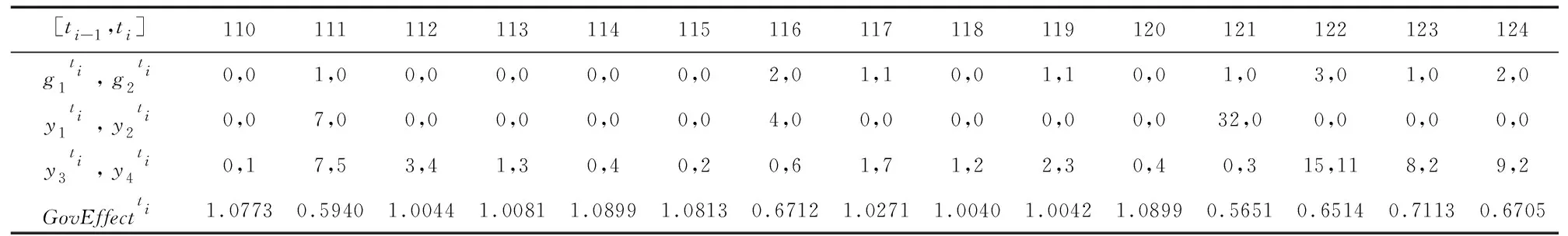

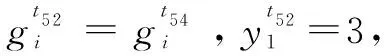

2.2.3 政府干预效果计算 在突发事件网络舆情发展过程中,虽然影响政府干预效果的因素较多且较复杂,但是按照常识,[ti-1,ti]内政府首发干预次数越多,对主流情绪引导的干预强度越大,效果越明显;随着时间的推移,政府干预信息逐渐被公众接受,即[ti-1,ti]内的政府首发干预在[tj,tj+1](i (3) 其中a>1,j=1,2,3,4,a根据需要取值,a越小,政府干预强度越大。 (4) (5) 表1 政府干预、主流情绪对k情绪转移影响 (6) 其中,c为政府干预系数,c≥0,当c=0时,不考虑政府干预对k群体情绪转移的影响,或是此时政府干预为中立。c越大,政府干预作用越强。 (7) 3.2群体情绪规模基础演化模型突发事件网络舆情在爆发前用于舆情发展趋势预测的数据样本较少,并具有很大的随机性、不确定性与模糊性。灰色系统理论能够解决网络舆情事件“数据少”“不确定性高”等问题[15],在处理小样本、贫信息的数据上具有很大优势[38],因此,本文采用灰色模型中的EGM(1,1)为情绪规模基础演化模型来描述总体情绪规模演化,预测[ti,ti+1]总体情绪规模增长量sΔti+1。 3.3基于SPSO的群体情绪规模转移模型构建粒子群算法是引入个体认知和社会影响理论模拟群体智能所建立起来的一种优化算法,粒子通过自身惯性(沿着当前的速度和方向惯性飞行)、自身经验(个体认知)和同伴中最好的经验即种群最优值(社会影响)决定下一时刻飞行的方向,实现位置更新。SPSO[16]舍去粒子群算法的速度公式和自我认知项,粒子下一时刻的位置只受种群最优值的影响。SPSO算法中k粒子位置更新如公式(8)所示: (8) (9) (10) 3.4参数确定 (11) (12) (13) (14) c.政府干预影响。政府对主流情绪引导作用的干预影响见表1。 (15) 其中,μ2、b3为调节系数,μ2∈(0,1],b3∈(0,1)。 重大灾难性事故“东方之星”沉船、特大生产安全责任事故“8·12”天津滨海爆炸和突发公共卫生事件“长春长生疫苗”发生后,很快受到网民的关注和讨论。参考文献[41]对突发事件网络舆情阶段的划分和百度指数可知,“东方之星”沉船事故和“8·12”天津滨海爆炸事故发生后,相应网络舆情迅速扩散,潜伏期短。“东方之星”沉船事故发生后,政府迅速采取多次正面干预,干预效果良好,网络舆情生命周期短。“8·12”天津滨海爆炸事故和“长春长生疫苗”事件网络舆情生命周期较长,政府干预正面、负面兼有。前者政府干预次数多,扩散期较长,后者政府干预次数适中,潜伏期相对较长。上述突发事件网络舆情发展各有特点,因此本文选取以上突发事件作为研究案例。 由于公众接受信息并在微博上参与讨论有一定的滞后性,结合3个案例网络舆情的特点,本文将选取三个案例网络舆情不同阶段政府干预、微博和微博评论为研究对象。选取“东方之星”沉船事故网络舆情(简称“东方之星”沉船事故)和“8·12”天津滨海爆炸事故网络舆情(简称“8·12”天津滨海爆炸事故)的扩散期至消退期、“长春长生疫苗”事件网络舆情(简称“长春长生疫苗”事件)的潜伏期至扩散初期进行分析。采用本文模型所得值与实际值比较的方法,验证本文模型的有效性和可行性,限于篇幅,本文主要探讨政府干预和主流情绪对负面情绪转移的引导作用。 4.1数据获取及处理分别以“东方之星沉船”“天津爆炸”“长生疫苗”为关键词对新浪微博进行检索,采用Python编程分别爬取2015年6月2日14时-15日24时、2015年8月13日14时-24日24时、2018年7月15日19时-22日24时之间的微博、博主信息及相应评论、评论时间等信息。剔除0时-7时用户不活跃数据以及重复、无效的数据后,分别得到相关数据23 545、345 260、87 226条。采用jieba分词和Boson-NLP情感词典计算微博评论的情绪值。基于情绪的短暂性特征,以1小时为粒度统计相应的正面、中立、负面群体情绪规模和总体情绪规模。 根据本文定义,结合微博博主的影响力,3个案例分别从热门微博中确定160、275、124个认证博主为关键节点。政府首发干预分别有159、261、28次,情绪值采用人工判定方法。新增总体情绪规模s△ti+1分别采用EGM(1,1)前4小时总体情绪规模滚动预测后1小时总规模获得。 4.2基于Gov-Main的群体情绪规模演化趋势分析选取3个案例的总体情绪规模和群体负面情绪规模为研究对象,对网络舆情发展过程中总体情绪规模、群体负面情绪规模及其占比进行趋势分析。模型效果评价采用平均绝对百分比误差(MAPE)进行评估:当MAPE<10%时,为高精度预测;10% 图1 群体负面情绪规模和总体情绪规模演化趋势 图2 群体正面、负面情绪规模占比演化趋势 由图1、图2可知,3个案例的总体情绪规模、群体负面情绪规模的EGM(1,1)预测值、本文模型预测值、负面情绪占比预测值与实际值演化趋势基本一致。由图2知,“东方之星”沉船事故主流情绪在[t2,t14]内为负面情绪,其余时间段为正面情绪;“8·12”天津滨海爆炸事故主流情绪均为正面情绪;“长春长生疫苗”事件主流情绪均为负面情绪。 由图1(a)可知,在“东方之星”沉船事故中,[t1,t28]内总体情绪规模、群体负面情绪规模迅速上升,至t28时刻总体情绪规模增长量达到最大,这是由于在[t26,t27]内政府发布的“潜水员争分夺秒救人”干预内容引起网民共情。此时总体情绪规模和群体负面情绪规模的预测误差分别为-2.76%、-5.02%。t44时刻后总体情绪规模和群体负面情绪规模增速放缓, 呈波动上升态势,进入舆情消退期。消退期情绪规模虽然有几次波动上升,但结合图2(a),群体负面情绪规模占比基本不变,趋于平息。由图1(b)可知,“8·12”天津滨海爆炸事故中,扩散期总体情绪规模和群体负面情绪规模呈快速波动上升趋势,在[t120,t121]内网民总体情绪规模和群体负面情绪规模急剧上升,这是因为在[t119,t120]内习总书记对于该事件处置情况提出彻查事故责任并严肃追责,总体情绪规模和群体负面情绪规模的预测误差分别为-0.82%、-0.97%。t121时刻后增长速度逐渐缓慢,进入消退期。但在[t155,t156]内网民总体情绪规模和群体负面规模突然上升,这是由于在[t154,t155]内媒体报道的牺牲消防员曾给母亲打电话一事引发了网友共情,总体情绪规模和群体负面情绪规模的预测误差分别为-0.77%、-2.13%。由图1(c)可知,在“长春长生疫苗”事件中,[t1,t109]为舆情潜伏期,总体情绪规模、群体负面情绪规模呈缓慢增长趋势。在[t109,t110]内总体情绪规模、群体负面情绪规模均呈爆发式增长,这是由于7月21日《疫苗之王》发布,引发了广泛关注与讨论,经过1天多的发酵,网民情绪彻底爆发。在t110(22日9时)时刻网络舆情由潜伏期进入扩散期,总体情绪规模、群体负面情绪规模预测误差分别为-4.35%、-2.66%。在3个案例的急剧增长点,总体情绪规模、群体负面情绪规模预测均为高精预测,可见本文模型能够较好完成群体负面情绪急剧增长的预测。 3个案例的正面情绪规模、中立情绪规模、负面情绪规模、总体情绪规模预测MAPE值见表2。除“长春长生疫苗”事件中立情绪规模预测为良好预测外,其余均为高精度预测。综上,本文模型能够较好地短时预测群体负面情绪与其他群体情绪间的转移,表征在政府干预和主流情绪的引导下群体总体情绪及负面情绪的演化趋势。 表2 预测平均绝对百分比误差(MAPE) 4.3主流情绪对负面情绪转移引导分析选取无政府干预或政府干预较少,网民关注度较高,主要为其他主体热议(如媒体报道、分析等)所形成的主流情绪推动着舆情发展的时间段内的负面情绪规模为研究对象,探讨主流情绪对负面情绪转移的引导能力。分别选取“东方之星”沉船事故消退期时间段[t101,t110]、“8·12”天津滨海爆炸事故消退期时间段[t169,t178]和“长春长生疫苗”事件潜伏期时间段[t90,t99]进行分析。三个案例群体负面情绪规模演化趋势及其占比、误差如图3、表3~表5所示。 图3 主流情绪引导下群体负面情绪规模演化趋势 表3 [ti-1,ti]内总体情绪规模增长量sΔti 表4 [ti-1,ti]内群体负面情绪规模实际和预测占比(%) 表5 [ti-1,ti]内负面情绪规模预测误差(%) 由表3、表4可知,3个时间段内总体情绪规模实际增长量和预测增长量波动降低,群体负面情绪规模实际占比和预测占比平稳波动,且略有降低。这表明不论主流情绪为正面或负面,当没有新的负面消息出现时,随着时间的推移,公众参与讨论事件的兴趣会降低,新增评论亦逐渐减少,主流情绪的引导作用减弱,负面情绪向其他情绪转移,这与事实基本一致。因此本文模型能够较好的刻画主流情绪对负面情绪的引导作用。 图4 群体负面情绪规模实际值与预测值 表6 “东方之星”沉船事故[t52,t61]时段政府干预相关数据 表7 “8·12”天津滨海爆炸事故[t96,t105]时段政府干预相关数据 表8 “长春长生疫苗”事件[t110,t124]时段政府干预相关数据 由图2、图4可知,“东方之星”沉船事故、“8·12”天津滨海爆炸事故主流情绪为正面情绪,“长春长生疫苗”事件主流情绪为负面情绪。三个案例在选取时段政府干预-主流情绪引导下群体负面情绪规模增长趋势均与实际增长趋势基本一致。 综上,本文模型能够表征突发事件网络舆情演化过程中主流情绪对负面情绪的引导作用、不同情绪及不同强度下的政府干预对主流情绪引导作用的影响。在没有新的负面消息出现时,政府不需要进行干预;当负面情绪快速(爆发式)增长时,政府需要采取积极的、正面的、有力的干预,同时在短时内引导关键节点转发相关信息,迅速扩大政府干预的传播范围,提高政府干预的影响力,降低公众参与该事件的热情,及时引导负面情绪向其他情绪转移,使总体新增情绪规模下降。否则,会促使正面、中立、潜在情绪更容易向负面情绪转移,总体新增情绪规模上升。 在社会影响理论的基础上,构建一个基于政府干预-主流情绪引导的群体情绪演化模型对于突发事件发展过程中政府干预决策具有重要的理论意义和实践价值。通过理论分析和基本案例的分析研究可以得出:本文模型能够量化群体情绪转移过程中主流情绪对负面情绪引导能力和政府干预效果;运用EGM(1,1)和简化粒子群算法可以很好地描述群体间情绪的转移和演化趋势,能够及时获取负面情绪急剧增长点,为政府干预决策提供依据。 本文研究还存在一些局限性,例如未考虑关键节点的言论、极端情绪对负面情绪的影响等。下一步将在此基础上做进一步探讨,以更好为相关部门的决策提供依据。

3 基于Gov-Main的群体情绪演化模型构建

4 案例分析

5 结 语