中小学教师对中华优秀传统文化教育态度的现状、模型建构与对策建议

丁奕然 吕立杰

关键词:中华优秀传统文化教育;教师态度;CAC模型;外部支持;PLS-SEM

一、研究背景

在五千年的历史长河中,中华传统文化先后汇通先秦诸子百家思想,圆融儒释道三教观点,化育程朱理学与陆王心学等,足见其文化观念的源远流长、兼收并蓄。中华传统文化中能够超越时空、具有当代价值的思想文化被称为中华优秀传统文化[1]。中华优秀传统文化积淀着华夏民族创生的伦理道德、实践智慧与精神观念,为中华民族的生存与发展提供了深厚且持久的精神力量。教育作为对思想文化的选编和“以文化人”的实践活动,对于中华优秀传统文化的传承与发扬至关重要。由此可见,在中小学阶段加强并完善中华优秀传统文化教育势在必行。通过中华优秀传统文化教育可以培植中小学生对民族身份的认同、文化自觉的生成,进而为优秀传统文化的创新性发展与创造性转化提供后继力量。

2014年教育部印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(以下简称《纲要》),该文件不仅为中华优秀传统文化教育提出了高位的意见指导,也明确提出“加强中华优秀传统文化教育教学研究”[2]。因此,目前对中华优秀传统文化教育的研究层出不穷。就中小学阶段的研究而言,多见于中华优秀传统文化教育现状梳理与经验反思的实践研究,少见于数据调研与访谈扎根的实证研究。当下代表性的实证研究主要分为如下几类:一是针对中小学校的传统文化类校本课程,进行了学生满意度[3]的调查研究,以及通过其提升学生文化认同感的模型构建[4]。二是针对教材中的中华优秀传统文化内容进行质性分析,例如小学德育教科书[5]等,三是对小学生的中华传统文化认同感进行测评[6]。相较于课程、教材与学生研究的轰轰烈烈,这方面教师的实证研究却乏人问津,仅王熙基于个案访谈分析了教师认为的传统文化教育内涵及其影响因素[7]。可见,针对教师传统文化教育态度、教学技能与素养水平等方面的量化研究亟待开展。

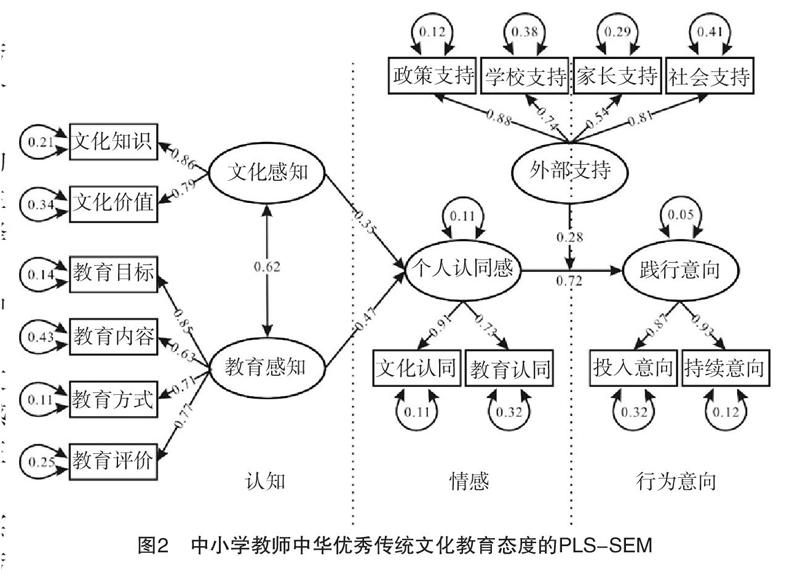

态度作为个体对某一客体以持续性赞成或否定的方式做出评价反应的心理倾向,其对主体的实际行为具有重要影响[8]。与此同时,相关研究表明教师态度远比知识和技能对学校教育变革的能动作用要大[9]。可见,教师个人态度的好坏往往决定着中华优秀传统文化教育能否在学校中有效践行。研究者依据经典的“认知—情感—行为意向”模型(CAC 模型,Cognitive-Affective-Conative Model)[10],对中小学教师的中华优秀传统文化教育态度进行调查研究。此外,研究者还注意到政策、学校与社会等方面对中华传统文化教育的外部支持也影响着教师对中优秀传统文化教育的态度。因此,本研究主要探究如下三个问题:(1)当下教师中华优秀传统文化教育态度的群体现状如何?(2)教师对中华优秀传统文化教育态度的认知、情感与行为意向三者间是怎样的关系?(3)外部支持因素对教师中华优秀传统文化教育态度的调节作用如何?

二、研究模型与假设

CAC模型中认知通常被认为是最基础的心理活动,泛指一个人对信息的获取与掌握的心理过程。情感则是人生理反应对客观事物的评价或体验,其大多取决于自身期待或需要是否被满足而产生。而行为意向(也被称为意动)则是人在对某一事件做出行为反应时表示出的心理倾向。

(一)文化感知、教育感知与个人认同感

本研究中的文化感知是教師对中华优秀传统文化的知识表象及其精神内核的本体认知,教育感知为教师对中华优秀传统文化教育目标、内容、方式、评价等方面的理性认知,而个人认同感则特指教师对中华优秀传统文化及其教育价值认同的一种情感。由心理学的观点来看,情感产生的生理学基础条件是外界刺激和机体认知间的不断变化。从情感的起源来看,斯宾诺莎(Spinoza)强调情感并不具有超出自然法则之外的任何伟大力量,它是起源于对外界认知的理性判断[11]。反观实际的教育教学,教师对学科内容知识及其教学知识具有越清晰、完备的认知,他生成的自我效能感往往就越高,对该知识教学的情感认同应当也就越高。因此,研究者作出如下的两个假设,即研究假设H1:教师对中华优秀传统文化的感知正向影响中华优秀传统文化教育的个体认同感;研究假设H2:教师对中华优秀传统文化教育的感知正向影响中华优秀传统文化教育的个体认同感。

(二)个体认同感与践行意向

根据价值表现的不同,人的情感类型大体可划分为积极与消极两种类别。弗兰肯(Franken)说:“积极情感则能够而且经常会维持目标定向行为。[12]”而这种维持目标定向行为的做法就是由持续性的动机或意向所操控的。教师对中华优秀传统文化的情感认同作为一种积极情感,也必然会促进教师产生积极的践行意向,从而维持自身的传统文化教育行为。据此,研究者认为本研究中教师个体对中华优秀传统文化教育的情感认同,可以积极影响自身践行中华优秀传统文化教育的意向。正因如此,我们得出研究假设H3:教师个人对中华优秀传统文化的情感认同正向影响自身的践行意向。

(三)外部支持的调节效应

行为意向的产生不可能仅源自于个人自身的心理需求,应当还受到众多外部条件的影响。正如相关研究所述:个体的现实性心理需求、实践过程中的理性思考认识,加之摆在眼前的现实性问题,促化着人们的情感转变和鼓动着人们的行为倾向[13]。于是,本研究希望探究相关外部支持因素是否对教师中华优秀传统文化教育的践行意向起到了调节作用。实则,在教育学的相关研究中,表明了良好的外部支持会促进教师相关行为意向的产生或持续,如校本课程开发[14]等方面。鉴于此,研究者提出研究假设H4:中华优秀传统文化教育的外部支持正向影响着教师自身的行为意向。

三、研究设计

(一)量表开发与试测修订

量表开发遵循如下步骤:(1)研究者确定了教育感知、文化感知、个体认同感、外部支持以及践行意向等维度下属的观测变量。文化感知包含表层文化知识与背后文化精神的认知;教育感知包括教师对中华优秀传统文化教育目标、内容、方式与评价等方面的认知;个体认同感由教师对中华优秀传统文化认同感及其教育认同感两方面构成;外部支持包含政策、学校家长以及社会等多方面;践行意向则由教师更多地投入精力与持续践行两方面构成。(2)依据五位长期践行中华优秀传统文化教育的中小学一线教师访谈资料,针对每个观测变量编制了相应试题。所有题目均采用李克特5.0的自陈式判断形式。(3)将整个量表交予三位传统文化专家、两位教育学教授,让他们针对量表表述不妥、逻辑有误之处予以审定、修正,从而确保整个量表的内容效度。

为了确保大规模测评的有效性,研究者先对量表进行了试测。试测对象为C市中小学教师,试测问卷共计方法80份,收回有效问卷74份。采用R语言的Alpha函数计算试测数据的克隆巴赫α系数为0.817,发现试测量表的信度较高。此外,通过R语言fa函数对试测数据的探索性因子分析发现:该试测量表的KMO值为0.849,表明因子分析的结果非常好,适合做因素分析。紧接着使用R语言的Princomp程序进行主成分分析法,并采用特征值大于1的的标准进行因子抽取,并采用最大方差法进行正交旋转,获得的该试测量表的总解释量为75.81%,可见试测量表具有良好的结构效度。为了进一步提升量表的结构效度,研究者根据以上探索性因子的分析情况,对多重负荷、与因子结构不协调、表述欠妥的试测题进行了修订,从而获得了正式测评量表。

(二)分层抽样与数据调研

考虑到我国各区域、各学段教师对中华优秀传统文化教育的态度可能存在差异,研究者按照国家“七五”计划界定的东、中、西部抽样调查了12个省份,共计120所各类中小学校的教师。依据我国教育部公布的2017年各学段学校的总体数量,本研究确定教师所属学段的小学、初中、高中学校调查比例大致为5:3:2。实际调研中,针对选定的学校研究者随机选择该校十几名教师予以填写网络问卷,共计获得中小学教师对中华优秀传统文化教育态度的调查问卷1542份。在整理数据时,剔除问卷作答中有缺失值、作答时间较短或明显作答不认真的试卷,共计获得有效问卷1341份,问卷的有效回收率为86.96%,其中调研的高中、初中和小学教师分别为734人、342人与265人。

(三)数据分析

研究的信效度检验采用R语言嵌套的Alpha函计算数据的克隆巴赫α系数,以及R语言附加的Lavaan包中做验证性因子分析[15],并采用SemTools包对验证性因子分析的结果计算出各潜变量的提取平均方差(AVE值)、组合信度(CR值)以及相关系数矩阵[16]。为了探寻教师对中华优秀传统文化教育态度的群体现状,研究者采用R语言附加MixOmics包的k均值聚类算法(K-means)针对教师的认知、情感与行为意向三部分的加权分进行聚类分析[17],并在绘制出热图后对各群体特征进行深层次描摹。由于本研究假设的中华优秀传统文化教育的教师态度模型既存在中介变量,又存在调节变量,于是研究者采用R语言的SemPLS包建构偏最小二乘法结构方程模型(PLS-SEM)进行模型验证[18]。

四、研究结果与分析

(一)量表的信效度分析

本量表整体的克隆巴赫α系数为0.822,且文化感知、教育感知、个体认同感、外部支持与践行意向等各潜变量的克隆巴赫α系数分别为0.777、0.801、0.782、0.817、0.881。各维度克隆巴赫α系数均大于0.7,可见该量表具有较高的内部一致性信度。而由验证性因子分析该量表各潜变量的提取平均方差(AVE)最小值为0.547,组合信度(CR)最小值为0.810来看,其满足了提取平均方差(AVE)均大于0.5,组合信度(CR)均大于0.8的要求,表明该量表具有较好的收敛效度[19]。除此以外,根据计算输出的潜变量间的相关系数可以发现,潜变量间的相关系数均小于各潜在变量AVE的算术平方根,由此说明该量表具有较好的区分效度。

(二)教师态度现状的描述性统计

1.教师传统文化教育态度的整体概况

当下教师对中华优秀传统文化教育的总体态度较为优异,平均分为4.47分(满分为5分),但是其在认知方面的表现仍旧略显不足。具体而言,教师对中华优秀传统文化教育认知上的文化感知与教育感知平均值略低,分别为3.89和4.05;而情感方面的个体认同感与意动方面的行为意向则较高,分别为4.48和4.51。可见,教师群体对中华优秀传统文化教育的态度十分赞同、并乐于践行,但可能囿于职后培训较少与外部支持不足等情况呈现出“行为意向颇高,认知方面略显不足”的实然样态。据测试题的数据显示,调研对象中高达91.77%的教师表示自己会终身践行中华优秀传统文化教育理念。此外,研究还发现各地中小学教师认为其在践行中华优秀传统文化教育的过程中,接受到的外部支持较为不足,均值仅为3.78分,且呈现了较大差异性(标准差为0.79)。如高达66.15%的教师认为学校提供的实施条件(经费与场地)方面较为一般或无法满足,且33.11%的教师认为能接受到的中华优秀传统文化培训机会较少,更有部分教师是由于自身的喜爱,以自费的形式参与培训。

2.教师传统文化教育态度的学段与地域差异

从总分的显著性差异来看,小学教师对中华优秀传统文化教育的总体态度要明显优于初中教师和高中教师,其平均分差值分别为0.61分(P<0.01)和0.46分(P<0.05)。从各维度来看,小学教师主要在“个体认同感”与“践行意向”两个方面要高于初中和高中教师。这一现象应当与中小学各学段在学生评价上面临的压力不同有关。由于初中与高中面临着中考与高考的考试压力,其开展中华优秀传统文化教育活动的多样性与时间保障等方面都会略低于小学,致使小学教师对中华优秀传统文化教育的态度高于初高中教师。而外部支持的数据恰好印证此点,小学教师接受到的外部支持均值比初高中教师分别要高0.52分和0.57分(P值均小于0.01)。

针对不同地域教师的中华优秀传统文化教育態度进行差异分析,结果显示:不同省份的中小学教师在教育感知、个体认同感、践行意向等方面均存在显著性差异(P值均小于0.01)。在整体态度上,东部地区教师对传统文化教育态度最高(4.67),西部地区最低(4.01),且各个分维度下同样呈现了该特征。而在外部支持方面,仍旧是东部地区最高(4.08),中部地区最低为3.52分。这一现象可能一方面与东部地区中部分省份具有地域优势相关。这些省份在长期的历史积淀中,较其他省可给教师提供更多课程与教学资源。另一方面,这也与此地域在地方教育政策的制定与实施中较为强调中华优秀传统文化教育密切相关。东部沿海地区作为我国对外开放最早的地区,教师传统文化教育态度较高也恰恰体现了文化的寻根、认同与创新需要在多元文化的碰撞、交流与审辩中不断纵深[20]。

(三)教师态度现状的群体聚类

采用R语言进行中小学教师传统文化教育态度现状的群体聚类时,研究者为了有效区分各维度上的相对水平,避免数据杂音的干扰,选择了基于均值距离判断的K-means算法。由于K-means算法计算便捷,能够依据数据样态实现发现式的成簇聚集与类别划分,因而常常被使用到人文社会科学领域的群体分组研究中[21]。研究者将该算法应用至本研究中,可以有效计算每位教师各维度加权分值与该维度平均值的中心距离,将相似性的群体聚集到一起,且最终生成了聚类的“热图”(具体如图1所示)。图中每行代表一位教师态度,分为了认知、情感与行为意向三个小格,每格颜色的深浅代表了此维度上相对水平的高低[22],而途中左侧的树状分支则体现了群体相似性的聚类结果。研究者依据聚类绘制出的热图树状结构与各维度的色块颜色深浅,对各群体类别命名,从图1中可以发现,研究划分出的中小学教师传统文化教育态度共计五类,分别为“淡然型教师”“冒进型教师”“笃定型教师”“敬慕型教师”与“遵从型教师”。

第一类教师为“淡然型教师”,其占据了教师总体数量的8.28%。他们对中华优秀传统文化教育的态度在认知、情感与行为意向三个维度均低于各维度的平均水平。该类教师相较于另外四类教师群体而言,既不反感中华优秀传统文化教育,也并不十分乐于认知、理解并践行中华优秀传统文化教育。在实际教育教学中,此类教师表现为对传统文化教育的淡然处之,由于教师个体本身对中华优秀传统文化不是很感兴趣,加之该内容并不参与中考或高考的考试评价,致使其抱着一种随遇而安的态度进行中华优秀传统文化教育。第二类教师为“冒进型教师”,占据了整体教师的23.56%。他们对中华优秀传统文化教育的态度在情感与行为意向上表现优异,而在认知上表现略低于平均水平。此类老师大多在情感上十分认同中华优秀传统文化教育,且乐于积极践行中华优秀传统文化教育,但其由于缺乏对中华优秀传统文化教育系统性、深层次的认知把握,时常在一线教学中就过快或过早地贸然实践。在中小学一线教学中,此类教师往往表现为对传统文化中服饰、建筑、工艺与茶艺等器类物象的喜爱或情感偏好,他们也许没有真正理解文化符号背后蕴含的精神价值,却因为个人的审美喜好等其他方面的原因,在实际教学中积极尝试教授这些内容。

第三类教师为“笃定型教师”,其占据了教师总数的24.61%。其在三个维度上均表现为高于平均水平。由于成长环境中的文化浸染、学科背景里的文化熏陶,抑或个人教学经历的文化支撑等多种因素影响,导致该类教师大多对中华优秀传统文化的认识往往较为深刻,其不仅认识到了文化符号的表层,更具备了对文化背后精神特质的身份归属与情感依恋,而让其自觉地在教学中进行实践。此类教师在实际教学中通常表现为对中华优秀传统文化教育的态度十分坚定,其通过自身学习获得了对传统文化的认同,并乐意于在学科教学、校本课程或学校活动中践性传统文化教育,进而实现教学相长。在教师文化认同的调研中,也同样发现了此类对传统文化符号、身份和价值笃定认同的教师[23]。

第四类教师为“敬慕型教师”,占据了教师总数的12%。他们对中华优秀传统文化教育的态度在情感维度表现优异,但在认知与行为意向上略低于平均水平。该类教师在实际教育教学中往往表现为对文化中的诗词歌赋、历史文化与经典典籍等规约人们生活、凸显审美情趣的雅文化较为喜爱,但经过一段时间学习后,教师常常会感受到其内涵的深邃包容、易学难精,因此在产生了情感上的崇敬仰慕。情感上的崇敬仰慕让他们构建了高度理想化的传统文化教育认知与行为意向,加之受到自我极高的精神追求与外部环境的制约等多方面的影响,造成了其在实践教学中难以主动认知与实践转化。此外,聚类分析中还发现了占据教师群体总数17.97%的“遵从型教师”,他们的中华优秀传统文化教育态度在行为意向方面表现较优,而在认知与情感维度上略逊于平均水平。该类教师在实践教学中表现为受政策规定、学校要求与社会呼吁的影响,常常是被动遵从后产生中华优秀传统文化的践行意向,并没有达成个人认知或情感的稳定图式。

(四)结构方程模型及假设检验

整体模型的拟合指标:APC=0.392(P<0.001)、ARS=0.414(P<0.001)、AVIF=1.923<5,可见研究建构的中小学教师的中华优秀传统文化教育态度模型具有较高的拟合优度。从内部模型的解释功能上来看,个人认同感与践行意向两个内生变量的R2分别为0.478、0.561。这远高于内生变量R2大于0.3的基本要求[24],且解释度高。

1.情感在认知与行为意向间发挥中介效应作用

从图2的模型中发现,教师的文化感知正向显著影响其个人认同感( β = 0 . 3 5,P < 0 . 0 1 ),教育感知也正向显著影响其个人认同感(β=0.47,P<0.01),因而假设H1、H2均成立。实际调研中也发现教师感知到了中华优秀传统文化深层内容,才能够认识到传统文化教育的必要性与价值性。而其在中华优秀传统文化教育的内容、方式等方面的自我感知,将使他们在情感上更为认同传统文化教育的可行性。此外,教师对中华优秀传统文化的知识及其背后价值的理性认知与教师对中华优秀传统文化教育的认知紧密相关,二者间存在共变关系。对照当下中小学优秀传统文化教育的现实情况,往往也是教师本身对传统文化认知水平越高,其对中华优秀传统文化教育的目标定位、实施方式、内容筛选与评价策略也会拥有更为全面且理性的思考,反之亦是如此。

从教师个人认同感对践行意向的影响上来看,教师对传统文化教育的个人认同感正向显著影响其践行意向(β=0.72,P<0.001),從而证明研究假设H3也成立。在现实的中小学优秀传统文化教育中,语文、历史、道德与法治等国家课程教师往往具备了较高情感认同的基础,积极在学科教学中巧妙渗透传统文化教学内容;更有部分教师凭借着自身对传统文化教育的极高认同,主动帮助学校开发了相关校本课程并不断完善。如同教师的职业热忱与情感认同会正向影响其工作意愿一样[25],教师具备了对传统文化教育情感的认同与依恋,才不会将此视为工作的负担,而是持续践行或投入更多精力。综合以上成立的研究假设H1、H2、H3,可以发现教师对传统文化教育的个人认同感在认知与行为意向间发挥中介效应作用。换言之,拥有了理性感知与判断的教师不一定能够触发其对中华传统文化教育的践行意向。只有教师本体在自身情感上十分认同中华优秀传统文化教育,具备践行该教育的义务与责任时,行为意向才可能被引发。

2.外部支持正向调节个人认同感对践行意向的影响

调节变量的验证发现,中华优秀传统文化教育的外部支持正向调节个人认同感对践行意向的影响(β=0.28,P<0.05)。从路径系数仅为0.28中不难发现,虽然政策、学校、社会、家长等多方面的支持会促进教师个人认同感积极影响践行意向,但是其正向调节影响较弱。实际调研中发现,学校提供的传统文化教师教育培训、非物质文化遗产传承人进入校园宣讲等活动会促进部分教师践行中华优秀传统文化教育,但往往难以持续。这也说明了外部支持会在一定程度上满足教师践行传统文化的意愿,但是这种外部支持激励的短时性、外围性操作,难以在教师心理内部达成长时性、深层性的稳定状态[26]。详细说来,一方面由于外部支持的有限性供给降低了教师自我践行意愿的可持续性,另一方面则是由于外部支持缺乏了教师本体内部的心理支撑,从而无法真正意义上深化中华优秀传统文化教育的行为意向。

五、研究结论与建议

本研究发现如下结论:(1)当下教师对中华优秀传统文化教育的总体态度优异,但认知方面略显不足,且主要分为了“淡然型教师”“冒进型教师”“笃定型教师”“敬慕教师”与“遵从型教师”五种类型。(2)教师对优秀传统文化教育的情感认同在其认知与行为意向间发挥中介效应作用;(3)中华优秀传统文化教育的相关外部支持正向调节教师个人认同感对践行意向的影响。

(一)加强传统文化教育政策的引导与落地

根据调研结果表明的教師对中华优秀传统文化教育态度的认知方面等有待进一步提升,加之地域差异较为明显等方面来看,当下仍需加强传统文化教育政策的落地。新世纪以来,我国中华优秀传统文化教育政策经历了方向明晰化、制定科学化与内容多样化的变迁过程,其已然对中小学实践教学发挥了巨大的引领作用。然而,政策文件的出台并不意味着各地能够转化落实到位。为了增强对实践转化的指引性与操作性,在国家层面应当汇编更为细致、详实的中华优秀传统文化教育实施指南,帮助一线教师进行传统文化教育的落地,进而促进其态度的转变。与此同时,还需要遴选、提炼示范性经验并积极推广。从调研数据来看,各省市传统文化教育虽然表现出较大的差异,但也有部分地区呈现出教师积极践行、乐于践行的样态。因此,对于各地区能够积极落实、有效践行中华优秀传统文化教育政策的地方经验应予以整理提炼,并采用交流研讨会等形式予以推广。与此同时,针对教师已经开发出的、可借鉴的中华优秀传统文化教育范例也应当及时搜集整理,并在相关网站上予以展示,进而便于更多地教师从中学习收获成就感,提升个人的情感认同。

(二)实施教师传统文化教育的精准化培训

根据教师对中华优秀传统文化教育的态度分为“淡然型”“冒进型”“笃定型”“敬慕型”与“遵从型”五种类型来看,不同教师对传统文化教育态度的异质性较为明显。与之相反的是,当下包含中华优秀传统文化教育在内的各类教师培训均采用“供给式”的统一培训策略,并没有针对不同类型的教师予以分层、定制的教育培训。此种不太顾及教师个性化需求的培训通常难以激发个人对传统文化及其教育的学习兴趣,也就更难以促进教师自身教育态度的转变。可见,应当给予不同的教师差异性的培训方式和内容,实现教师培训的精准化。具体而言,一方面,我们需要依托于精准的测评调研明确受训教师的类型,以方便我们精准化选择培训对象,并依据不同的对象类型进行因材施教。另一方面,将测评后呈现不同特质的教师构建学习共同体,并定制针对性的培训方案进行分组、分层的培训。如对于“冒进型教师”要加强中华优秀传统文化以及教育相关学术性知识的培训。此外,由于中华优秀传统文化内容本身就十分庞杂,其教育培训内容也是包罗万象。为了精准化确定教师的培训内容,既应结合区域历史、非物质文化遗产、地方名胜古迹等地方文化,又应精炼其中能凸显中华优秀传统文化“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”的精神特质部分作为教师培训的内容。

(三)注重教师践行传统文化教育的情感体验

从上文的研究结论中发现,情感体验作为教师中华优秀传统文化教育态度的中介,对于教师践行传统文化教育至关重要。如果忽视了教师践行传统文化教育的情感体验,一方面可能会让教师对传统文化及其教育价值的深层意义体会不足,导致自身产生淡然的态度,另一方面也难以构建教师个体对中华传统文化的情感依恋,将其教育作为了自身工作的额外负担,生成了遵从型的态度。实则,教师在教育教学中的经验理性固然重要,但其作为感性动物的情感需要能否被满足则是教育实践的先决性条件。如何注重教师践行传统文化教育的情感体验?具体而言可分为如下几个方面。第一,在职前职后的教师教育中,完善教师对多元文化的系统性、客观性的认知,让他们在“古今”“中外”两个视角中探讨,并逐步明晰中华优秀传统文化教育的价值意义[27];第二,通过给予教师足够的课程权力,让教师以自主研发校本课程、结合学科渗透、延伸教学场域等方式更好地践行中华优秀传统文化教育,在教学相长中获得满足感;第三,教师自身要注重调节践行传统文化教育中的心态。这既需要教师明确自身传统文化素养的水平,多多学习完善自身,也不要急于求成,毕竟学生中华优秀传统文化认同感生成也是经由“文化符号—文化身份—价值文化”的递进过程。

(四)构建多方参与一体化的外部支撑体制

教师行为意愿的产生必然与其受到的外部支持密切相关。无论是外部支持提供给教师经费保障、基地建设、福利待遇等方面物质支持,还是培训研修、人文关怀等方面的精神帮助,均会促使教师凝炼更为优秀的教育理念,持续性投入更多的精力,并创造性地完成相关教育教学工作。然而,外部支持若仅是单方面、短暂性的表象支持,那么教师自身就很难将外部支持主动转化为内部的心理动力,也就难以促进自身的情感认同转化为行为意向。因此,我们需要构建传统文化教育多方参与一体化的外部支撑体制。首先,需要为教师践行传统文化教育提供物质与精神并重的外部支持,既要让他们感受到践行中的物质保障,又要让他们能够在外部支持的作用下产生精神的愉悦感与幸福感,从而积极努力践行中华优秀传统文化教育。其次,应构建外部支持系统、联动的运作体系。通过学校、家长与社会多方面的支持互相补充、协同,建立健全为一个“目标明晰、形式多样、相互补充”的多元支撑体系,从而为教师践行中华优秀传统文化教育提供更为坚实的保障。最后,要建立健全强化督管机制确保中华优秀传统文化教育实现良性循环、渐进上升。这其中既包含教育行政部门主动落实常态化监测,用于督管学校的各类传统文化教育活动,也包括学校通过外部引智与上级部门调研督查相结合的方式,对内部的传统文化教育提出改进与优化建议,从而让教师在多方参与的一体化互动机制中获得态度、能力等多方面的提升。