《巴门尼德》:关于“一”的“神圣喜剧”*

张 源 北京师范大学

柏拉图戏剧对话大多暗藏时间线索,或指向重大历史事件,或与城邦政治活动密切相关,这些重要的时间节点构成了对话内在的戏剧时间,是对话不可或缺的背景要件。就戏剧时序而言,《巴门尼德》(前454年发生—前387年以后第三次转述)排在全部柏拉图对话第一位,同时又是最后一位,在时间上囊括了所有其他对话,构成了柏拉图全部对话的大框架。该篇分为两部分:第二部分是核心对话(127b—166c),此为柏拉图全部对话的开端;第一部分是(对第二部分核心对话的)三重转述(126a—127a),此为柏拉图全部对话的结局。

少年苏格拉底在《巴门尼德》中第一次亮相,显露了惊人的哲学天才。而爱利亚大哲巴门尼德(Parmenides)与芝诺(Zeno of Elea)对他的亲身示范与教导,深切影响了雅典哲人苏格拉底的一生,也影响了其时代—雅典帝国中后期的思想形态。《巴门尼德》中仍显稚嫩的苏格拉底“相论”此后将在《理想国》《会饮》《斐多》诸篇中逐步发展演进,巴门尼德的论证亦会在《普罗泰戈拉》《斐德若》《斐勒布》以及“爱利亚系列”(《泰阿泰德》《智者》《政治家》)当中不断引发回响。

这也是一篇充满毕达哥拉斯学派(巴门尼德创立的爱利亚学派是其重要支裔)意味的对话,全篇蕴含了神圣的数字关联:关于“一”的论题、三重转述、六轮盘诘、七个人的私谈、八个或九个论证……。当毕达哥拉斯学派中人蒂迈欧(Timatus)日后到访雅典,讲着与巴门尼德学派切近的语言,表达与之相通的思想(《蒂迈欧》);此后同属毕达哥拉斯学派—在《巴蒙尼德》开篇向斐多急切询问对话内容的费琉斯人伊奇克拉底(Echecrates)即是该派最后的传人之一—的西米阿斯(Simmias)与克贝(Cebes)赶赴雅典监狱营救老友,苏格拉底亲切地使用对方熟悉的话语与之交谈(《斐多》),这些都会让我们再一次看到当年的对话在未来的遥远回响。

柏拉图42 篇戏剧对话,就对话形式而言,分为直接对话32 篇(其中包括两篇讲辞《申辩》与《德谟多科斯》)与形式相对复杂的转述对话10 篇。这10 篇转述对话中,其中6 篇由“苏格拉底”本人转述,其余4 篇由他人转述,因而比“苏格拉底”本人转述的对话相对又更复杂一些。这4 篇转述对话当中,其中3 篇采用对话模式(转述者在与他人的对话中讲述此前的对话),《会饮》《泰阿泰德》与《斐多》即是这种对话套对话(main dialogue in frame dialogue)的典型例证;一篇采用叙述模式(转述者直接叙述此前的对话,无明确的言说对象),该篇也是所有柏拉图对话中转述形式最复杂的一部,此即《巴门尼德》。

《巴门尼德》的三重转述在柏拉图对话中绝无仅有(唯有《会饮》的多重转述可与之相提并论):对话的转述者凯法劳斯(Cephalus)告诉(不知名的)听者,当年自己与同伴从家乡克拉佐门尼去雅典,遇到了旧友阿德曼图斯(Adeimantus)和格劳孔(Glaucon)(柏拉图的两个同胞哥哥),大家一同去寻访安提丰(Antiphon)(柏拉图的同母异父弟弟),后者转述了雅典将军皮索多鲁(Pythodorus)(芝诺的朋友与学生)多年前向自己转述的苏格拉底与爱利亚大哲巴门尼德和芝诺在更久之前完成的那场对话。

柏拉图为何不直接说出对话的确切年份?这就是柏拉图对话的有趣之处。公元前454年夏天,雅典帝国悍然将提洛同盟(Delian League)的金库转移到了雅典,这一事件标志着雅典帝国无视统治合法性问题、公开背弃盟约,彻底走向了“帝国主义”。远在意大利的爱利亚学派(奉行与雅典民主制帝国并行的多元哲学相对立的一元哲学)对如日中天的帝邦产生了浓厚的兴趣,当年7—8月间,泛雅典娜大节在雅典胜利举行,巴门尼德与芝诺到访雅典却寄身城外(127c),在朋友的私宅中向少年苏格拉底传授哲学辩证法之妙,这一场景本身便妙不可言—柏拉图似乎想要告诉我们:就在帝国霸道崛起的时刻,关于“一”的真理已悄然来到雅典城外。

开场 来自凯法劳斯的报道

【前387年及以后,地点未知】

凯法劳斯

当我们从家乡克拉佐门尼抵达雅典……(126a)[注1]“凯法劳斯”(Κέφαλος

):这是《巴门尼德》开篇第一个词,系对话(第三重)转述者的名字,由此表明这篇对话乃是来自这位凯法劳斯的报道。陈康先生1982年《巴曼尼德斯篇》译注本就此解说甚详,惜乎2002年中国第一个汉译《柏拉图全集》中的《巴门尼德篇》漏译了这个至关重要的词。柏拉图对话中有两位凯法劳斯,一位是叙拉古移民富豪凯法劳斯,在历史上真实存在,《理想国》里的对话就设定在他的家中,而另一位即在此处,仅出现在本篇对话中,大概是柏拉图虚构的人物。Κέφαλος

一词的本意是首脑、主旨、(言说与写作的)综述、概要、主题,以及事情的圆满完成等等,据此推测《巴门尼德》这篇对话最后的转述者名为Κέφαλος

,可能具有某种象征意味。

[注3]下面重点说“克拉佐门尼”(Κλαζομεναί|Clazomenae):这个地名一出现,整场叙事立刻获得了一种历史感。这座城是希腊伊奥尼亚族(雅典是该族的带头大哥)在小亚细亚的殖民城邦,后来为了躲避东方大帝国波斯的强劲势头迁居海上。公元前500年,小亚细亚的伊奥尼亚族爆发了反抗波斯帝国的起义(此为希波战争的开端),该城随即落入波斯人之手。雅典与斯巴达率领希腊诸邦战胜波斯帝国之后,克拉佐门尼加入了雅典领导的提洛同盟,此后希腊世界战事不断,至公元前387年波斯结束了希腊的混战局面,该城重新回到波斯掌握之中。在希腊-西方与波斯-东方对抗的过程中,这座城的(被)统治史很可代表小亚细亚的希腊殖民城邦的普遍命运。

同时,得益于小亚细亚得天独厚的东、西文化交流融合的自然条件,希腊殖民城邦中形成了哲学上的“伊奥尼亚派”(西方哲学的两大起源之一),这一派的哲人自阿纳克萨戈拉(Anaxagoras)开始,对希腊母邦、特别是伊奥尼亚族最强大的城邦雅典进行了有力的反哺,这是雅典在武力夺取帝国之后,能够以“全希腊的学校”自命,并在文化上傲视当时的已知世界(除希腊“诸夏”之外,各国皆为“蛮夷”,其中甚至包括当时的文明程度还在希腊之上的波斯与埃及)的智识资本之一。阿纳克萨戈拉作为“把自然哲学从伊奥尼亚引入雅典的第一人”,成了“伊奥尼亚派”传承系统中的关键一环:西方“哲学之父”泰勒斯(Thales)—阿纳克西曼德(Anaximander)(“伊奥尼亚派”开创者)—阿纳克西美尼(Anaximenes)—阿纳克萨戈拉—阿尔刻拉俄斯(Archelaus)—苏格拉底,而这位自然哲人的故乡便是克拉佐门尼。

阿纳克萨戈拉(约前499年—前428年)的命运沉浮与雅典帝国密切相关:他出生于伊奥尼亚起义爆发前后,20 岁左右迁居雅典(前479年,此即雅典夺取帝国的时刻),生活、授课凡30年,他是阿提卡(传统上雅典统治的区域)哲学的奠基者,也是雅典民主派领袖伯里克利(约前495年—前429年)的密友、老师与政治上的支持者,在雅典民主派与贵族派的权力角逐趋于白热化之时(前450年左右),他被雅典贵族派领袖修昔底德(Thucydides)(约前508年—约前425年,非史家修昔底德)以“不敬神”的罪名驱逐出境,后来客死异乡。

与阿纳克萨戈拉在“伊奥尼亚派”传承系统中的位置相若,巴门尼德创立的爱利亚学派是“意大利派”(与“伊奥尼亚派”并立的西方哲学另一大起源)传承系统中的重要环节:希腊“七贤”之一庇塔库斯(Pittacus)(此后我们将在《普罗泰戈拉》篇中看到苏格拉底上演的捍卫“庇塔库斯”之战)—斐瑞居德斯(Pherecydes)—毕达哥拉斯(Pythagoras)(“意大利派”开创者)—特劳格斯(Telauges)—巴门尼德—芝诺—留基伯斯(Leuccipus)—德谟克利特(Democritus),这一派也在雅典产生了重要的影响,与阿纳克萨戈拉及其追随者恰成镜像。

据柏拉图描述,在阿氏未被逐出雅典之前(前454年)、甚或就在他被逐出雅典之际(前450年),巴门尼德与芝诺到访雅典,遇到了少年苏格拉底(这个年轻人当时应该正在跟随阿氏学习自然哲学),对他的天资至为欣赏,慨然授之以本门心法(《巴门尼德》)。这一场景的有趣之处在于,苏格拉底本是“伊奥尼亚派”自然哲学在雅典的继承者,然而,当他关心的哲学问题从天上(自然哲学)转入地上(伦理学),他也成了“伊奥尼亚派”哲学在阿提卡地区统治地位的终结者(苏格拉底曾向毕达哥拉斯派传人西米阿斯与克贝讲述自己放弃阿纳克萨戈拉学说的经过,见《斐多》97c—99d),而苏格拉底新哲学的核心,即相论—柏拉图告诉我们—就是在巴门尼德的帮助下发展成型的(《巴门尼德》130b—134e)。经过巴门尼德“亲授”哲学要义,苏格拉底就这样被戏剧性地放置在了“伊奥尼亚派”与“意大利派”两大哲学传统的交汇点上。

[注4]凯法劳斯说到,上一次从克拉佐门尼到访雅典已是“很久以前的事”(《巴门尼德》126b),这很可能发生在斯巴达与雅典签订《尼西阿斯合约》之后的和平时期(前421年—前415年),此后希腊战事频仍,交通不便,待到凯法劳斯得以再次到访雅典之时,城邦之间显然已经恢复自由访问,这只能是公元前387年波斯与希腊签订《大王和平敕令》之后的事情,因此本次报道的时间应在公元前387年及以后。这场对话前后辗转复述下来,时间至少已过去了63年(前454年/前450年—前387年及以后)。无论如何,多年之后,凯法劳斯及其“酷爱哲学”的克拉佐门尼同乡(《巴门尼德》126b),怀着对当年巴门尼德那场对话的浓厚兴趣,当希腊战火甫一停歇便跨越大海奔赴雅典:柏拉图设计的这一充满戏剧性的开篇,足令后世读者兴味盎然、浮想联翩。

入场 苏格拉底挑战芝诺—巴门尼德

【前454年/前450年7—8月泛雅典娜大节期间,雅典城外凯拉米库区皮索多鲁家】

故事一开始,已是在事情中间:(对话的第一重讲述者)皮索多鲁回到家中,看到苏格拉底和其他人正在聆听芝诺宣读论文,已近尾声。与皮索多鲁一同回来的,还有中场出去的巴门尼德和后来成为“三十人”之一的亚里士多德(127cd)。

[注6]“亚里士多德”:《巴门尼德》篇作于柏拉图第二次与第三次去叙拉古之间(前367年—前360年),后来的大哲学家亚里士多德(前384年—前322年)此时初进他的学园,因此这里的亚里士多德并非(如某些研究者猜测的那样)系影射哲学家亚里士多德。在色诺芬记载的雅典三十僭主名单中,这位亚里士多德排在第28 位,此人对三十僭主实施暴力统治起到了至关重要的作用:三十僭主之所以能够对国民倒行逆施、为所欲为,关键在于斯巴达军队的支持,而亚里士多德就是成功游说斯巴达驻军雅典的两位使者之一。在这个千呼万唤的对话的开头,亚里士多德突然现身,令人心惊。柏拉图如此安排是何用意?在场者都是何人?

在场者中,参与对话者有四位:巴门尼德、芝诺、苏格拉底和亚里士多德。皮索多鲁(以及与苏格拉底一起聆听芝诺宣读论文的“其他人”)是旁听者。皮索多鲁此前听过芝诺宣读整篇文章(“其他人”则刚刚听完芝诺朗读全文),唯有最后进来的亚里士多德“只听了论文的一小部分”(127d)。知晓全文的皮索多鲁等人做了听众,一知半解的亚里士多德却担任了对谈者。而芝诺的论文究竟全貌如何?我们突然发觉,自己就连“一小部分”也没听到—我们才是真正最后进来的人。

[注7]柏拉图描述的这部论著常常被认为是“芝诺唯一的文字作品”,苏格拉底复述的芝诺“第一个论证中的第一个假设”则是这部作品(如果真的存在)唯一所知段落。对比芝诺残篇3(号称“芝诺唯一毫无疑问真实的残篇”)的逻辑大意:如果多存在,存在物必然是有限的,同时存在物又是无限的,从而存在不是多,苏格拉底复述的内容与之如出一辙。未知芝诺确有这样一部成文作品,还是此系柏拉图根据芝诺学说所做的合情合理的杜撰;根据本篇描写而相信芝诺确有这样一部作品的读者,或许忽略了这本是柏拉图“戏剧对话”中的情节。

《巴门尼德》译注者艾伦指出:苏格拉底复述的芝诺假设是一个悖论(paradox),与历史上芝诺的风格相符,但这条悖论逻辑上成立而语义含混,并未解释何以“多”必然意味着同样的事物既相似又不相似,或即便如此、这又有何不可,导致这一论证看上去不过是一种诡辩(sophism),诸多研究者往往看不到这段话与后文的联系,从而未能充分认识到这段论证的重要性。按:艾伦的《巴门尼德》译注本出版于1983年,陈康先生在自己1942年完成的译注本中同样强调此节,他把这一段视为“全篇的命脉”,认为从新柏拉图派学者以至最近的研究者均未对此加以应有的注意,这正是该篇对话经过了一千几百年的时间,经过了数十人的努力解释,至今仍是不解之谜的原因。

苏格拉底转向巴门尼德说:我看芝诺不仅在友情方面,同时在著述方面也想与你保持密切的关系。他只是把你的论证倒转过来,蒙骗我们他提出了某种不同的东西。你在自己的诗歌中断言“一切是一”,芝诺又说一切“不是多”,你们二人的论证看似不同,其实完全是一回事(128ab)。

[注8]我们和亚里士多德一样,只能依赖现场苏格拉底对芝诺的转述,好在转述得到了作者本人的首肯,谁知苏格拉底却立刻转向巴门尼德,指出他与芝诺关系密切,两人的论证并无二致,因此芝诺(实际上连带巴门尼德)不免有“蒙骗”听众的嫌疑。巴门尼德是前辈大哲,苏格拉底却越过芝诺,以一打二,言辞极具进攻性,甚或咄咄逼人。注释者艾伦认为,这种鲁莽无礼是年轻人的标志,意在提醒读者当时的苏格拉底年轻而缺乏经验,但笔者认为,鲁莽无礼并非一切年轻人的标志,这段描写是苏格拉底初次显露“性格”的重要段落,实际上目中无人、锋芒毕露正是柏拉图笔下的苏格拉底的性格底色,此后当苏格拉底到了成熟的年纪,在《普罗泰戈拉》中第二次亮相,他对老前辈普罗泰戈拉的全力剿杀,千载以下犹令观者为之胆寒。唯有他自己作为前辈,面对年轻的朋友,才会爱意温柔、利刃入鞘(《阿尔喀比亚德》《卡尔米德》《情敌》诸篇以降)。

芝诺答道:不错,不过你没有完全明白我的真意。这篇文章不是为了蒙骗人们,而是为了捍卫巴门尼德的观点。有些人试图从“一存在”的前提推导出谬误与矛盾,而我将他们的攻击加倍奉还,证明从“多存在”的前提推导出来的结论更加荒谬。这是我年轻好胜时写就的文章,而非出于年长者的虚荣(128bcde)。苏格拉底越过芝诺,直取巴门尼德,注意巴门尼德未作回应,芝诺把话头又接了回来。但芝诺的答辩看起来颇为无力,“为了捍卫巴门尼德”云云,等于坐实了苏格拉底的批评,况且证明他人的推论“更加荒谬”,并不能反证巴门尼德的观点无误,至于把自己的文章说成是“年轻好胜”的产物,又似有些悔其少作的意思。

苏格拉底再次发问:你是否认为存在着一个自在的关于“相似”的相,和另一个与之相反的“不相似”的相,而且你我、以及所有被我们称为多的事物,都分有这两个相?一切事物都分有这两个对立的相,从而相互之间既相似又不相似,这何足为奇?如果有人能够指出,只分有“相似”之相的事物可以变成不相似的,反之亦然,方足令人称异。同理,事物分有“一”则为“一”,分有“多”则为“多”,这又何足为奇?但若有人能够证明一本身就是多,多本身就是一,始足令我感到惊异(128e—129c)。

[注10]苏格拉底认为,一切事物都分有“相似”或“不相似”这两个对立的相,也分有“一”与“多”这两个对立的相,从而相互之间既相似又不相似,本身既是一又是多,这近乎常识。“但若有人能够证明一本身(即作为“相”的一)就是多(即作为“相”的多),多本身就是一,始足令我感到惊奇”(《巴门尼德》128bc),这句话表达了少年苏格拉底的哲学追求,同时也是对信奉“一切是一”的巴门尼德与论证“一切不是多”的芝诺的终极挑战。令人大出意料之外的是,本篇中的巴门尼德竟然一反自身的哲学信念,当场向苏格拉底演示出了“一本身就是多,多本身就是一”的论证过程。如果没有苏格拉底向前辈大哲的尖锐挑战,大概就不会有巴门尼德此后如排山倒海般的豪华“炫技”。看来,苏格拉底的特定“性格”不仅丰富了人物形象,也是推动戏剧发展的要素之一。

苏格拉底最后总结道:如果类与相自身具有对立的性质,此足令人称异。如有人指出“我”既是一、又是多,这又何足异哉?我既分有多,也是我们这七个人中的一个,因此也分有一。木棍、石头也是如此,此皆常识。如果有人能辨明似与不似、一与多、静与动诸相,证明这些自在的相可以相互结合以及分离,我将对此感到惊异。进而,如有人能像你和巴门尼德在可见事物中解决这个问题一样,在相自身或推理把握的对象中演示这一问题,这才更能令我感到惊异(129c—130a)。

acusmata

)的意味。传统上巴门尼德创立的爱利亚学派通常被追溯至“意大利派”的开创者毕达哥拉斯,新柏拉图主义代表人物普罗克洛(Proclus)则直接称巴门尼德为毕达哥拉斯派成员。柏拉图本人也深受毕达哥拉斯派的影响,在《斐多》《蒂迈欧》《斐勒布》等对话中对这一派的学说进行了重点描绘、乃至重新加工。特别是在《蒂迈欧》中,来自意大利洛克里的蒂迈欧(Timaeus)作为毕达哥拉斯派哲人,系统阐述了自己的宇宙论、灵魂观与生物学,其中“七”这个神秘的数字反复出现:创世者创造了唯一的宇宙,赋予了它七种运动中最适宜心灵和理智的运动(即旋转);创世者也创造了灵魂,为了充分调和各组成部分,他分别进行了七次提取与七次填补,并将其分成七个大小不同的圈,各自运动而彼此保持着既定的比例;他把灵魂安放在了宇宙的中心,并创造了七颗星辰,在七条轨道上有规律地运行;此后创世主的儿子接过了创造可朽事物的使命,造出了人类,而人类在七种情愫的影响下,产生了与灵魂和身体相关的疾病……(《蒂迈欧》34a—36e,38cde,69c—70a 以下)进而普罗克洛在《蒂迈欧》注本中神秘地提示我们:提坦们嫉妒年幼的神王狄奥尼索斯(Dionysus),于是把他撕成七块以各分得一块,这意味着“宇宙灵魂在可感世界里的可分本质”,“与此同时,狄奥尼索斯的心脏则与‘一’循环相连”。

不知在柏拉图的时代数字“七”到底具有怎样的意涵,至少在新柏拉图主义哲人那里,数字“七”不但与“宇宙灵魂”狄奥尼索斯相关,复与神王克洛诺斯(Kronos)相连,而克洛诺斯代表了纯智力,并与存在密不可分,普罗克洛在《蒂迈欧》注本中特别指出,“七是智力之光”“毕达哥拉斯派哲人们认为,七类似于天生有智力的存在”“数字七因为更高的缘故而和灵魂发生关系”。总之,柏拉图往往在他的对话中若有若无透露出种种信息,不断邀约有心人上前相认,召唤出了代代读者的无尽遐思。

[注13]以上部分(《巴门尼德》127d—130a)是苏格拉底这一人物在柏拉图戏剧对话中的首次发言暨亮相:少年苏格拉底上来便先声夺人,矛头直指两位哲学前辈,并第一次提出了自己的“相论”—这也是他终其一生念兹在兹的题目。(按:我们用加引号的“相论”表示少年苏格拉底尚不成熟的理论,以区别于日后逐渐定型的经典相论。)苏格拉底的提法(一切是一、也是多)与巴门尼德“一切是一”、芝诺“一切不是多”的信念背道而驰,此时少年苏格拉底尚无力解决“相论”自身存在的难题,因而产生了“苏格拉底之问”(如何证明“一本身就是多,多本身就是一”),而要巴门尼德与芝诺解答这道难题,无异于让他们进行有违自身哲学信念的论证。然而,柏拉图笔下的巴门尼德却出手为苏格拉底演示了这一论证过程,这意料之外的“巴门尼德之答”即《巴门尼德》的精要部分。

旁白 皮索多鲁的担忧

天才少年苏格拉底锋芒毕露、以自己尚不成熟的哲学观念挑战两位前辈大哲,在这个紧要之处,柏拉图调换视角,转而让(对话的亲历者与转述者)皮索多鲁向听众抒发感言:皮索多鲁说,本以为巴门尼德与芝诺随时都有可能被激怒,然而却看到他们认真倾听苏格拉底讲话,一再交换眼神、相视而笑,似乎对苏格拉底大为欣赏(130a)。巴门尼德与芝诺对少年苏格拉底的爱惜之意,溢于言表。试问面对苏格拉底的诘难,多少人恼羞成怒、气急败坏,气定神闲者能有几人?柏拉图传神一笔,巴门尼德与芝诺的大哲风度跃然纸上。

对驳 论“相”—巴门尼德对苏格拉底六连击

[注14]“对驳”等场目题解。柏拉图对话大都具有一出戏剧应具备的各种要素:戏剧时间、地点等场景设置,鲜明的人物性格及微妙的人物关系,不断产生的发现与突转及由此得以推进的戏剧情节,暗示与悬念、夸张与反讽等戏剧手法的运用等等,某些比较复杂的对话还会呈现出一定的戏剧结构模式。

比如,《巴门尼德》篇的布局与古希腊喜剧的结构模式即有暗合之处。古希腊喜剧(特别是以阿里斯托芬为代表的旧喜剧)一般有六个组成部分:一、序曲或开场白,即介绍性的开场;二、入场,包括歌队与戏剧角色入场,往往伴有角色之间的口角冲突;三、旁白,本义为“站在一旁”,歌队或歌队长直接向观众致辞,内容通常与主旨无关;四、对驳,剧中对立的双方(正方与反方辩手)就全剧主旨展开辩论,这一场是全剧主题思想的反映,有时此前会有一个准备阶段,即对驳预演;五、插曲,用以表现次要人物,此时全剧接近尾声;六、终曲,对驳双方达成和解,主人公大获全胜,全剧在歌舞狂欢中结束。

对照《巴门尼德》的结构布局:(一)开篇即凯法劳斯的开场白,此为全剧介绍性的开场;(二)接下来歌队(歌队长即皮索多鲁,另外两位不知名的在场者为歌队成员)与戏剧角色纷纷入场,随后苏格拉底向芝诺及巴门尼德发起挑战,角色之间发生口角冲突;(三)皮索多鲁发出旁白,此为歌队长向观众直接致辞,而内容无关乎主旨;(四)此后苏格拉底与巴门尼德正式对驳,一如古希腊喜剧结构模式,《巴门尼德》的对驳场乃是全剧主旨所在(亚历山大学者忒拉叙洛斯为每一篇柏拉图对话拟了一对标题,一个源于对话者的名字,另一个取自对话的主题,《巴门尼德》篇的另一个标题即《论“相”》,见第欧根尼《名哲言行录》3.57—58),而此前苏格拉底对芝诺与巴门尼德的挑战即对驳预演;(五)之后观众将看到芝诺的表现,这是本剧关于“次要人物”的插曲,此时全剧已接近尾声;(六)最后巴门尼德关于“一”进行了令人目眩神迷的论证,对驳双方达成和解,爱利亚哲人大获全胜,这是哲人的极限“游戏”(《巴门尼德》137b),也是全剧的狂欢终曲。

在本场论“相”环节,巴门尼德向苏格拉底接连进行了六轮攻诘,特别是最后第六轮进击,称得上是名副其实的“降维打击”。美国学者卡恩(Charles Kahn)将以上诘难总结为“相论”的“六个困境”(见下文),以下我们便进入本剧对驳场一观究竟。

第一轮攻诘

待苏格拉底滔滔放言结束之后,巴门尼德首先表示嘉许,接下来连环发问,向对方提出了四组问题:你认为相本身与分有相的事物是“分离”的吗?比如“相似”“一”“多”,以及你刚才听芝诺说的那些相都是如此?苏格拉底回答:确实如此。

巴门尼德又问:那么,关于正义、美、善等自在的相也是如此?苏格拉底回答:是的。

巴门尼德又问:有没有和我们分离的“人”的相?以及有无“水”或“火”的相?此时苏格拉底犹豫起来:对此我经常感到困惑。

巴门尼德又问:头发、泥土、污垢这些卑贱的事物也有相吗?对此你是否也感到困惑?苏格拉底却说:我不困惑。假定这样的事物也有相,那就太荒谬了。但我对此还是感到不安,只恐堕入无意义的深渊。

巴门尼德便说:苏格拉底,你还年轻,还未掌握哲学,将来你会牢牢把握哲学,那时就不会轻视任何事物了,而你现在仍顾虑世人的意见(130abcde)。

[注15]苏格拉底话音刚落,巴门尼德便指出了“相论”可能存在的一个根本问题,即相本身(共相)与分有相的事物(殊相)是“分离”(χωρίς

)的。注意巴门尼德这四组关于“分离”的问题层层递进,更准确地说,是层层下降。第一问,关乎哲学基本范畴,苏格拉底的回答非常确定。第二问,关乎道德判断、价值判断等伦理学意义上的范畴,这是此后苏格拉底毕生的哲学关切,然而他的回答却不似前者那般确定。第三问,从抽象概念进入可见事物领域(此即“常见常识”、“何足异哉”的领域),此时苏格拉底反倒犹豫起来。第四问,概念的抽象程度再次下降,事关更加卑微的现象,苏格拉底突然开始否认这类事物的“相”存在。

[注16]至于头发、泥土、污垢何以是“卑贱的”事物?这些事物有“相”又有何不可?中期柏拉图主义者阿尔吉努斯(Alcinous,公元2世纪左右)的说法是:“相”被定义为根据自然生成之事物的永恒样板。大多数柏拉图主义者都不承认人工制品具有相,比如一块盾牌或一张竖琴;违背自然的事物也没有相,比如发烧或霍乱;个体也没有相,比如苏格拉底和柏拉图;任何琐屑之物也没有相,比如尘埃和谷壳;某些关系也没有相,比如较大和优先;因为相是那位神的永恒和自足的思想。上述提法显然存在诸多问题(例如,“大多数柏拉图主义者都不承认人工制品具有相”,但在《理想国》中苏格拉底为了方便譬喻,正是以“床”和“桌子”等人工制品的相为例说明问题的),而关键尤在于,经过上述各种限定的相,并不囊括一切事物,要用这样的相来沟通“一”与“多”,无异于缘木求鱼。

就此话题,德国学者施滕策尔(Julius Stenzel)认为,苏格拉底的“相”承载着道德与审美特性,柏拉图不愿在这里讨论泥土的“德性”(άρετή

)、说泥土的“相”比地上的泥土更纯粹云云,当柏拉图此后不再以价值区分一切事物(见《智者》227b,《政治家》266d,《斐勒布》58c),他的“德性”观念隐含的那种“目的论”便随之消失了(他的学生陈康对这一问题的解释与乃师一脉相承,见《巴曼尼德斯篇》附录一:“少年苏格拉底”的“相论”考,第372—373 页)。施滕策尔进而批评德国马堡学派代表人物纳托尔普(Paul Natorp)在相的“分离”问题上纠缠不清,指出柏拉图的理论自有其发展变化的法则,从没有什么“总体的相论”(general theory of ideas),这一提法本身就是那种偏颇的、所谓“系统的”柏拉图阐释的遗迹。按:施滕策尔是陈康先生在德国哈勒大学求学期间的导师,纳托尔普则是海德格尔在马堡大学任教期间深受影响的马堡学派的宗师,施滕策尔对纳托尔普的批判或多或少解释了(同源于德国的)陈康(式的)与海德格尔(式的)柏拉图阐释路数的差异乃至对立,此为后话。

第二轮攻诘

巴门尼德继续问道:你且告诉我,相作为“一”完整地存在于每一个分有者当中吗?分有相的事物是否或者分有整个相、或者分有相的一部分?得到苏格拉底肯定的回答之后,巴门尼德举出了两个例证:

1.“相”如同一张覆盖众人的“帆”,盖在人身上的是整张帆,还是帆的一部分?苏格拉底答曰:是一部分。巴门尼德便说:从而相本身必定分割为部分(而非“完整”地存在于每一个分有者当中),分有相的事物只分有相的一部分,而非整个相。

2.如果分有相的事物只分有相的一部分,以大与小的相为例,则“大本身”的部分比“大本身”小,“小本身”比“小本身”的部分大,而这是不可能的。

以上例证表明,事物既不可能分有整个相、又不可能分有相的一部分(130e—131e)。

[注18]注意巴门尼德在这里诘问苏格拉底的方式,其实就是为我们所熟知的苏格拉底的盘诘法:提出论题—就此论题进行两难论证—推翻论题。柏拉图似乎意在告诉我们,苏格拉底的方法来自巴门尼德。此后在《普罗泰戈拉》中,苏格拉底以成熟的形象首次公开亮相,在老前辈普罗泰戈拉关于“德性”的滔滔不绝的“大演说”结束之后,苏格拉底截断众流、只提了一个问题:德性是一,并以正义、节制、虔敬为其组成部分,还是正义等等不过是同一事物的各个名称?(《普罗泰戈拉》329cd)……这一局智力对决的结果如我们所知,针对雅典长期占统治地位的话语方式(诉诸意见而非真理的公共演说),苏格拉底用新铸造的批判武器(以追求真理为务的个体间的哲学对话)一招制敌—而他提出的“德性”问题即是巴门尼德此处第二轮诘问的变体,接下来苏格拉底使用的证伪手段(无论是通过打比方还是归谬法)也都在《巴门尼德》篇中一一有其“原型”(例如苏格拉底随后提出的“脸”喻即化用了巴门尼德此处的“帆”喻,对“德性”论题的三次证伪则是巴门尼德关于“一”的八次/九次论证的具体而微等等,详见拙文《普罗泰戈拉》篇解读)。

第三轮攻诘

巴门尼德继续问道:你认为相是一,看到许多大的事物,就认为它们分有同一个相、即“大”本身?得到苏格拉底肯定的回答之后,巴门尼德说:以“大”本身和大的事物为例,你用心灵去观看它们,则会出现又一个“大”,无穷的事物由此会生出无穷的相来,从而你的“相”将不再是一、而是无限的多(131e—132b)。

苏格拉底对曰:假设每一个相都是一个思想,仅存在于心灵中则如何?

巴门尼德反问:因此相皆为思想,却不存在思想的对象?

苏格拉底只得承认:相是关于事物的思想。

巴门尼德又问:相是关于“存在的事物”还是“不存在的事物”的思想?

苏格拉底立刻修正说法:相是关于存在的事物的思想。

这时巴门尼德说:既然相是思想,那么分有相的事物皆是思想,从而一切事物皆思,或者它们都是思想,却不思?

苏格拉底只好说:二者都不合理(132bc)。

Aporia

3.The Third Man);(132b3— c11)部分是“相论”的第四个困境,可用“相作为思想”来进行概括(Aporia

4.Forms as thoughts,Charles Kahn,Post-Socratic Dialogue

,8−14)。但在笔者看来,这两个部分讲了一件事情:巴门尼德引入认识主体,为“相论”制造了新的困难,苏格拉底为求化解,假设相是仅存在于心灵中的思想,结果被巴门尼德轻松证伪—存在的事物岂可“思”?“思”固是认识主体(“我”)的事情。所谓“相论”的两个困境,其实“一”也;我们统称之为“认识”问题。第四轮攻诘

苏格拉底意识到问题所在,被迫修正“相”的定义:假设相是存在于自然中的“模型”,其它事物与之类似,是相的仿本;所谓事物分有相,无非是被制造得类似相。

巴门尼德反驳道:如果某一事物类似相,相亦会类似这一事物,则二者必然分有同一个相,从而将在一个相之外不断产生新的相,以至于无穷。因此事物不能通过“类似”来“分有”相。苏格拉底说:看来是这样。

此时巴门尼德便说:苏格拉底啊!这下你看到,坚持认为相是自在且分离的有多困难了吗?苏格拉底答道:的确如此(132d—133a)。

Aporia

5.Forms as paradigms)。问题在于,苏格拉底的这个“自然”中的“模型”与伊奥尼亚派诸“自然”元素(尤其是阿纳克萨戈拉的“种子”)本质上非常接近;苏格拉底在回到“自然”的同时,似乎正在重返伊奥尼亚派的阐释路径。然而,巴门尼德却对这一重大“隐患”存而未论,实际上他并未质疑“模型”论本身,而只是批评“类似”说行之不通,从而为苏格拉底日后进一步思考“模型”论留下了空间。与卡恩不同,我们称之为“模型”问题,理由不在于“模型”论遭到了巴门尼德的质疑、而恰恰在于这一假说本身未遭到他的质疑:为何(柏拉图笔下的)巴门尼德要留下这一“活口”,而日后苏格拉底在放弃伊奥尼亚派阐释路径之后,仍然要坚持这一假说?最典型的例证见《斐多》篇,苏格拉底在临死前仍坚持最初提出的“相论”(《斐多》78cd,80b),而《斐多》恰是他自述一生哲学历程、开启所谓“第二次航行”的篇章(《斐多》98b —99d)。这是一个至关重要、足以列入“苏格拉底问题”群的问题,但处理这一题目不是本书的任务,我们留待后续《理想国》研究再作分解。

第五轮攻诘

苏格拉底终于认识到了问题所在,而巴门尼德又发起了新一轮进攻,指出如果坚持相作为“一”区别于存在的事物,就会出现一个最大的困难。苏格拉底表示愿闻其详。

巴门尼德说:首先,如果每一类存在的事物都有一个自在的相,那么这样的相不可能出现在我们这里。

苏格拉底答道:不错,否则相就不是自在的了。

巴门尼德说:很好,这些相的存在与彼此之间的关系有关,而与我们这个世界的事物无关;反过来我们这个世界的事物也是如此。以主奴关系为例,奴隶是主人的奴隶,奴隶这个相是主人这个相的奴隶。因此我们这个世界的事物与另一个世界事物的意义无关;知识本身与关于真实事物的特定知识的关系也是如此。从而我们并不拥有相本身,相也不能存在于我们这个世界,进而相本身对于我们是不可知的,善本身、美本身等等同样是不可知的。苏格拉底答道:怕是如此(133a—134c)。

[注25]本轮攻诘一开始,巴门尼德直接从第一轮攻诘提出的“分离”问题与第二轮攻诘的“整一”问题出发,指出如果“坚持相作为‘一’区别于存在的事物”—此即坚持相的两个基本性质(同时也是根本问题):1.相本身与分有相的事物是“分离”的(130b)(即“分离”问题),2.相作为“一”是“完整的”(131a)(即“整一”问题)—就会出现一个最大的困难。

这就是说,在苏格拉底挑战芝诺之初,当他提出“自在的相”这个关键术语那一刻,巴门尼德已看到其本质规定性即“分离”及“整一”,乃向对方一一确认,随即各个予以击破。现在几轮攻诘合围之下,苏格拉底已无退路。此时巴门尼德特意使用对方的术语,提醒苏格拉底这本是他当初的说法,苏格拉底立刻领会,答道:不错,否则相就不是自在的了。

[注26]值得注意的是,这个“自在”的相与阿纳克萨戈拉的“心灵”性质非常相似:“心灵”是“无限的、自治的,不与任何事物相混合,单一的、自在的”。从而巴门尼德在这里对苏格拉底“相论”的批评,看来很像是对阿纳克萨戈拉及其追随者的批判。阿纳克萨戈拉(约前499年—前428年)本是巴门尼德(约前521年—约前450年)的后辈,G.S.基尔克等人的名作《前苏格拉底哲学家—原文精选的批评史》较同类著述的优胜之一,就在于没有把伊奥尼亚哲人“打包”处理,而是沿着思想史的脉络,解说完毕“伊奥尼亚思想家”之后,再讲述以毕达哥拉斯、巴门尼德等人为代表的与之卓然对立的“西方的哲学”,最后再讲述阿纳克萨戈拉对巴门尼德及芝诺针锋相对的反驳及其在此基础上得出的新见解,此为“伊奥尼亚的回应”之开端。也就是说,阿纳克萨戈拉及其哲学乃是“后巴门尼德”的,历史的真实情形恐怕是阿氏在雅典生活讲学30年间(前480年—前450年)不免会涉及对巴门尼德思想学说的批评,而柏拉图却要安排巴门尼德在阿氏离开雅典之前飘然而至,一举反击了对方的观点。柏拉图似乎在借巴门尼德“本人”之口还击历史上阿氏对于巴门尼德的攻击,这是本篇读来一个尤为有趣的地方。

[注27]既然“相”对于存在的事物而言是“自在的”,这就意味着有两个不同的世界:一个是相的世界,一个是我们的世界,并且这两个世界彼此无关。在此基础上知识问题的加入(即“知识本身”与“关于真实事物的特定知识”无关,从而“相本身对于我们是不可知的”),进一步加剧了第三轮攻诘留给我们的“认识困境”:“用心灵去观看相本身与分有相的事物,则会出现又一个‘相’,无穷的事物由此会生出无穷的相来”(132ab)。—实际上从那时起,巴门尼德已经在暗示我们:人无法认识相,相是不可知的。

至此我们看到:攻诘1(分离问题)+攻诘2(整一问题)+攻诘3(认识问题)=>攻诘5,我们称之为“两个世界的分离问题”。除攻诘4(模型问题)这个唯一可能的“活口”之外,第五轮进攻将前后几轮攻势整合为一、发起了总攻。巴门尼德这一系列进击环环相扣,打的是密不透风的组合拳,这也是后来苏格拉底演练娴熟的打法。此后我们将在《普罗泰戈拉》篇中看到,苏格拉底面对普罗泰戈拉的势头,自嘲“就像挨了优秀拳击手的痛打,一阵阵头晕目眩”,其实是他自己重拳出击,每一条论证(包括起初看似离题的论证)都环环相扣、步步为营,直至最后合围、彻底制服对手。

[注28]在本轮攻诘中,巴门尼德一证到底,苏格拉底再无异议。巴门尼德最后指出:相本身对于我们是不可知的,善本身、美本身等等同样是不可知的。苏格拉底答道:怕是如此。—这个“怕”(κινδυνεύει

)字耐人寻味。须知苏格拉底毕生的功课,便是求索“善本身”与“美本身”等等的“真相”,或者说,是思索如何才能破解巴门尼德的魔咒:“相本身对于我们是不可知的”。当我们一路跟随苏格拉底思考,要记得苏格拉底在他的哲学生涯之初,遇到了难以逾越的伟大的巴门尼德,而对方带给他的“影响的焦虑”伴随了这位雅典大哲的一生。第六轮攻诘

至此事情仍未结束,巴门尼德在得出上述结论之外,还有一个更可怕的推论:知识本身远比我们这个世界的知识精确,而唯有神具有知识本身;由于知识本身与我们这个世界的知识无关,从而主宰那个世界的神并不能主宰我们,也不能认识我们和属于人的事物,反之亦然。苏格拉底闻言惊呼起来:如果神(对于人事)的知识都被剥夺了,那么这个论证真是令人惊异!(134cde)

据普鲁塔克记载,雅典民主派领袖伯里克利即将掌握政权之前,有一次在自家农场发现了一只独角羊头,占卜家兰蓬认为这预示着伯里克利派系将战胜修昔底德派系、最终掌握政权,而阿纳克萨戈拉却当众将羊头剖开,向围观者讲述了一番自然原理,当时人们赞不绝口,普鲁塔克以此为例,说明“伯里克利结识阿纳克萨戈拉真是受益良多,包括通过他的教导超越了迷信”,紧接着又说:后来修昔底德果然落败,所有的权力掌握在了伯里克利手中,这回兰蓬的占卜得到了不逊于前者的推崇。……若干年后,雅典通过一项议案,凡是不信神或传授天体学说者,应对之提起公诉,此系借阿纳克萨戈拉打伯里克利,出于担心阿纳克萨戈拉,伯里克利便将他送出了雅典。结合普鲁塔克本人的职分(德尔菲神庙祭司!)来看,上述记事大有春秋的成分,但无论如何,这些记述昭示了一个重要的现象,即伴随着政治权力的转移,出现了新旧两种解释权(占卜/对神的信仰vs.自然原理/天体学说)之间的斗争。

Aporia

6.Separation as the last and greatest difficulty:two worlds with no casual or cognitive relation between them)。而我们坚持将其分为两部分:攻诘5(两个世界的分离问题)与攻诘6(神的问题),原因在于“神的问题”乃是本篇核心命意所寄,如新柏拉图派代表普罗克洛所见:“神学的全部教义都在这篇对话里完整地表现出来”,《巴门尼德篇》的假设包含着“最神圣而神秘的真理”,唯有通过叙述这些真理的推论过程,才能获得“完整的柏拉图神学”。无论神的观念本身如何变迁,我们仍然能从这些自命真正理解大师意图的“柏拉图主义者”那里得到启示:后文巴门尼德关于“一”的论证即柏拉图“神学教义”的内核部分,攻诘6 这一小节则可视为这部分的引言,同时也是解开其疑难的钥匙。说到底,巴门尼德关心的存在或不存在(to be or not to be)的问题,本质上是一个信(神)或不信(to believe or not to believe)的问题;实际上,从柏拉图的巴门尼德沿着“伊奥尼亚路线”分离神与“我们的世界”那一刻起,青年巴门尼德驾着牝马驱车直达神界的时代已一去不返。看到苏格拉底的惊骇之状,巴门尼德转而温言抚慰这个颖悟的少年:这是与事物分离的相必然具有的困难,人们会因此认为事物没有相,或即便有相、也必不为人性所知。唯有天资非凡的人才能认识到物有其类、且有其自在的存在,此外还能教导其他已经透彻地辨析过这些困难的人,这才更令人惊异(134e —135b)。

[注32]“即便有相、也必不为人性所知”,“物有其类、且有其自在的存在”:《巴门尼德》篇中尚未明确区分“相”与“类”(γένος

,或译作“种”、“属”)的概念,往往二者并用,此处即是“相”、“类”并举的一个例证(另见苏格拉底在挑战环节所云:“如果类与相自身具有对立的性质,此足令人称异”,《巴门尼德》129c)。不过,“类”在《智者》篇中则是柏拉图提出的新哲学(即通常所谓“通种论”)的关键词,篇中主人公爱利亚来客正是以此超越了“我们的父亲”巴门尼德,真正解决了“一”与“多”的难题。“类”这一关键词在《巴门尼德》篇“论相”部分开始之前(提出“相论”)及结尾处(“相论”被彻底推翻)反复出现(129c,135ab),很值得我们重视:这似乎蕴含着某种爱利亚学派的解决方案,并为此后的《智者》篇埋下了一个遥远的伏笔(《智者》与《巴门尼德》写作时间大致同时,戏剧时间则相隔五十余年,即前454年/前450年—前399年)。[注33]“这才更令人惊异”:巴门尼德显然在用对方的语言来引导对方,他的劝导既是夫子自况,也成了苏格拉底日后的人生指针。佛罗伦萨的费奇诺在《巴门尼德》疏解中至少三次把巴门尼德比作(引导哲人苏格拉底诞生的)接生妇(midwife),众所周知这是苏格拉底母亲的职业,当苏格拉底在晚年遇见酷肖自己的青年泰阿泰德,愉快地自比为对方的接生妇(“我的助产术……关心的不是处在分娩剧痛中的身体,而是灵魂”),此后泰阿泰德对苏格拉底展示给他的关于神的推论感到“惊异”,而苏格拉底宽慰对方“这是由于你还年轻”(《泰阿泰德》150bc,162cd),我们几乎可以确信,此刻循循善诱的苏格拉底,心中一定在回想、在怀念伟大的巴门尼德。

巴门尼德遂以芝诺的论题为例,向苏格拉底解说哲学训练的门径:不能只考虑某一假设为真,还要考虑其为假又当如何;如芝诺的论题“如果多存在”,我们应当探询如果是这样,对于多与一而言有何后果,如果不是这样(“多不存在”),对于多与一而言又有何后果;关于似与不似、动与静、生与灭、乃至存在与不存在等题目皆是如此。要之,无论论题为何,都要从两面加以论证,只有经过这种彻底的训练之后,才能把握真理的全貌(135e —136c)。

前面提到的芝诺论文“第一个论证中的第一个假设”(即“如果存在是多,它们之间必定既相似又不相似,但这是不可能的,因为不相似的事物不会相似,相似的事物也不会不相似”,从而“多不存在”,见《巴门尼德》127d—128a)即运用了“考虑其为假”的归谬法,这也是巴门尼德在“论相”环节强化演练的方法。同时,这条假设作为芝诺辩证法的第一个环节,可以想见,接下来的“第二个论证”当为“如果存在不是多”,而这正是后文巴门尼德论“一”的基本模式:第一组(论证1~4)“如果一存在”;第二组(论证5~8)“如果一不存在”。正如英国古典学者泰勒所说,《巴门尼德》篇是“按照芝诺悖论的同一模式构造的”,可谓一语中的。

巴门尼德这段解说教诲谆谆,不厌其详,是本篇最核心、最透彻、也是最平易的一段“真经”。然而,如《巴门尼德》篇译注者艾伦所说,诸多研究者往往看不到(巴门尼德已经点明的)芝诺悖论与全文论述的联系,结果如陈康先生所见,这成为该篇对话经过了一千几百年的时间,始终是不解之谜的原因(参见前文[注7])。这让人想起了阿拉伯哲人阿尔法拉比(Al-Farabi)讲的修道者的故事:那位修道者径直告诉守城卫士,自己就是他们要抓的人,对方以为他在开玩笑,反而将他放出了城外。施特劳斯说,阿尔法拉比讲的这个修道者就是柏拉图:当柏拉图毫不隐藏地表达一个想法时,人们却认定贯用暗示性言辞的柏拉图表达了某种相异或相反的东西,此即柏拉图著作的秘密之一。或许真理总是遮蔽着的,就连敞开也成了一种遮蔽;尽管巴门尼德已将真相和盘托出,还是未能改变《巴门尼德》只能为少数人所知的命运。

插曲 芝诺的笑

终曲 论“一”—巴门尼德的八个/九个论证

[注35]《巴门尼德》主要有两部分内容:第一部分(127d—136c)论“相”,第二部分(137b—166c)论“一”。《巴门尼德》在全部柏拉图对话中号称“最难”,关键即在于如何理解第二部分及其与前文的关系。论“一”部分体量占全篇四分之三强,整体上是论“相”结尾所述辩证法的一个精深完备的示例,其逻辑整严强大、令人生畏,其结论则自相矛盾、令人困惑。甚至德国古典学大家、“柏拉图的重建者”施莱尔马赫关于本篇的阐释(见其著名的“引论”)都充斥着“无聊的解释”、“令人反感的思想”、“明白无误的诡辩”、“徒劳无益的晦涩”、“最具迷惑性的辩论”、“最恶作剧式的反讽”等出离愤怒的字眼,显然这位“诠释学之父”在诠释《巴门尼德》篇的过程中遇到了巨大的阻力,看来本篇非特“大众不宜”,对于行家里手也不尽友好。

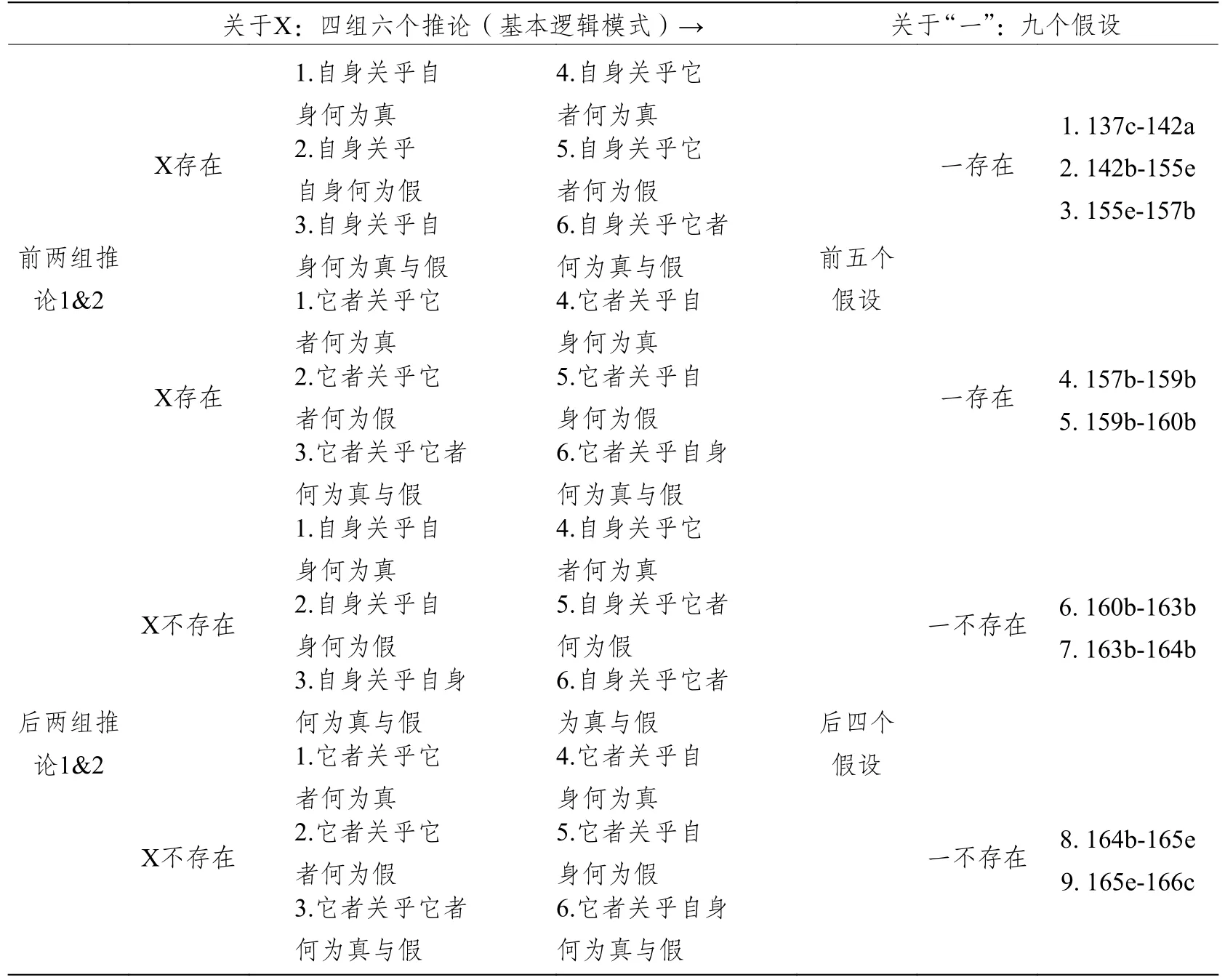

以下我们列表展示巴门尼德关于“一”的系列论证,以便读者对其中强大的逻辑推理及由此产生的自相矛盾的结论有一整体的直观感受。首先需要说明,对于《巴门尼德》篇的阐释,主要有两种路径,其一为哲学的,另一为神学的,二者各有传统,自成体系,其逻辑推演模式亦存在差异。前者通行的逻辑模式可概括为:一个命题,正反两面论证,四个假设,八个或九个推论(见表1);后者以新柏拉图派代表人物普罗克洛给出的逻辑模式为例,可概括为:一个命题,正反两面论证,四组六个推论,九个假设(见表2)。

表1 关于“一”的逻辑推演模式(A 与C 为对照组,B 与D 为对照组)

表2 关于X→“一”的逻辑推演模式(前−1 与后−1 为对照组,前−2 与后−2 为对照组)71Proclus’s Commentary on Plato’s Parmenides,Book V,352.

按:如果把上表 1 A 假设第2 个推论(142b—157b)分为两个推论(142b—155e,155e—157b),则论证由八个变为九个,如格罗特把巴门尼德的论证分为九个证明/悖论(Demonstrations/Antinomies),认为证明III(155e—157b)旨在调解证明I(137c—142a)与证明II(142b—155e)之间的矛盾,艾伦则将巴门尼德的论证分为四组假设(Hypotheses)九个推论(Deductions),把(155e—157b)部分列为第一组假设的第三个推论(其余各组假设则皆有两个推论),认为本组第二个推论是“从起点再次出发”,第三个推论则是从起点“第三次出发”。但陈康先生坚持认为,(155e—157b)部分讨论的“一”不是第一组推论(137c—142a)讨论的“一”、而只是第二组推论(142b—155e)里讨论的“一”,从而(155e—157b)部分不是一个独立的推论,而是第二组推论的“附录”(Anhang)。泰勒与卡恩也把巴门尼德的论证分为八个假设(Hypotheses),并把(155e—157b)部分列为第二个假设的“附录”(Appendix)。要之,据表1 的逻辑模式,巴门尼德关于“一”的论证可分为八个或九个推论。

按:普罗克洛强调,由于“一”有三种含义(上表假设1、2、3),“非存在”有两种含义(上表假设6、7),如果“一”存在,“它者”必有两种可能性(上表假设4、5),如果“一”不存在,“它者”亦必有两种可能性(上表假设8、9),因此巴门尼德的“假设的数目必定是九个”。实际上,自新柏拉图派雅典学园创立者普鲁塔克(Plutarch,约46年—120年)以降),至佛罗伦萨柏拉图学园创立者费奇诺(Marsilio Ficino,1433—1499)这一脉均采用九个假设的阐释方案,从而与上文陈康的判断(巴门尼德论“一”的推论只能是八组)恰成反对,相映成趣。

无论关于“一”的论证是八个还是九个,解析繁难的逻辑推演过程并非本文旨趣,哲学抑或神学的进路最终都是为了解答一个问题:(柏拉图的)巴门尼德进行这些繁难论证,或用他的话来说,“玩这场费力的游戏”(《巴门尼德》137b),其整体意图到底是什么?

以下巴门尼德的哲学示范正式开始。现场照例由最年轻的人负责对谈(这也是此后苏格拉底对话的基本程式),亚里士多德由于年纪最小,担任了巴门尼德的对谈者(137bc)。七位在场者中(除去不知名的两人),有三位哲人(巴门尼德、芝诺,未来的哲人苏格拉底),两位从政者(皮索多鲁,未来的政客亚里士多德)。皮索多鲁作为芝诺的朋友与学生,一生历经战败放逐的命运考验、党派斗争的政治风暴而得保晚节;对芝诺学说一知半解的亚里士多德,堕落为施行暴政、践踏良善、罔顾正义、恶名昭著的三十僭主之一,最终身名俱灭。芝诺为刺杀僭主决然赴死,而此刻在场受教者中赫然便有一位未来的僭主,柏拉图如此安排,令人嗟呀不已。正是这位亚里士多德,曾在皮索多鲁家中与苏格拉底大谈“美”“正义”“善”等崇高的话题(《巴门尼德》135d),并与苏格拉底一起接受了巴门尼德与芝诺的哲学洗礼。哲学是一把危险的双刃剑—就在帝国霸道崛起的时刻,哲学悄然来到雅典城外,走进了少年苏格拉底的心灵,也落入了未来僭主的掌握之中。

正面论证

A.“如果一存在,一是何性质”

推论1:巴门尼德从“如果一存在”出发,推导出了“一既不是一,又不存在”(一不具任何性质)这个自身悖谬、又与前提相悖的结论(137c—142a)。

推论2:巴门尼德再次从“如果一存在”出发,又推导出了“一既存在,又不存在”(一具有一切性质)这个自身悖谬、又与前提相悖、复与推论1 相悖的结论(142b—157b)。

B.“如果一存在,非一的事物是何性质”

推论3:从“如果一存在”出发,巴门尼德推导出了自身悖谬、且与A 组推论2 相悖的结论:非一的事物既分有一、又是多,因此具有一切相反的性质,既类似又不类似自身,既相互类似又不相互类似(非一的事物具有一切性质)(157b—159b)。

推论4:再论“如果一存在,非一的事物是何性质”,这一次巴门尼德又得出了自身悖谬、且与同组推论3 相悖的结论:非一的事物既不分有一、也不是多,既不是类似自身、也不是不类似自身,既不相互类似又不是不相互类似(非一的事物不具任何性质)(159b—160b)。

[注36]总体说来,巴门尼德论“相”部分是“归谬法”的强化演练,论“一”部分则是“归谬法”加“辩证法”的经典示范。论证分为正反两面,论证对象则分为自身与对立面(“一”与“非一”)两造,两两相对进行论证:在正面论证这半壁,关乎自身的推论1 自身悖谬且与同组推论2 相悖,关乎自身的推论2 自身悖谬且与关乎对立面的推论3 相悖,推论3 自身悖谬且与同组推论4 相悖,而关乎对立面的推论4 自身悖谬又与关乎自身的推论1 相悖,重重辩证、环环相悖,行进如仪、操演如神,令人叹为观止。

在本剧入场(对驳预演)部分,苏格拉底挑战芝诺时说:如果有人能够证明一本身就是多,多本身就是一,始足令我感到惊异;如果类与相自身具有对立的性质,此足令人称异;如果有人能辨明似与不似、一与多、静与动诸相,证明这些自在的相可以相互结合以及分离,我将对此感到惊异;如果有人能在相自身或推理把握的对象中演示这一问题,这才更能令我感到惊异(《巴门尼德》129b—130a)。这一连串的挑战,在当前正面论证部分、特别是通过A 组推论2(这一推论体量为其它推论之总和,卡恩称之为“第二部分的核心”、“关于‘一’的建设性理论”,特意将其置于所有推论之后加以讨论,以便读者在整个系统中认识其特殊的地位),全部得到了超出预期的圆满答覆。

进而,陈康先生认为,柏拉图在B 组论证提出了一个新的“相论”:在这里个别事物乃是“相”或范畴的结合,这与《斐多》、《理想国》诸篇中持“分离”说的相论截然不同,至此相与个别事物的分离、以及“相”或范畴间的分离所引起的困难得到了完满解决。也就是说,讫至目前,巴门尼德从两造进行正面论证而皆中鹄的,为少年苏格拉底一举解决了“相论”的难题。果如其然,本篇任务应该已经完成,相关论证可以到此为止。然而,事情还远未结束,接下来巴门尼德又从反面进行论证,为证成的论题再次制造反题,人们不禁要问:这种不断自我拆解的论证,到底是何意图?这,才是本篇真正令人困惑之处。

反面论证

C.“如果一不存在,一是何性质”

推论5:巴门尼德从“如果一不存在”出发,推导出了“非存在的一既存在又不存在”这个自身悖谬、又与前提相悖的结论(一具有一切性质)(160b —163b)。C.5 反A.2。

推论6:巴门尼德再次从“如果一不存在”出发,又推导出了“非存在的一不分有存在,因此不拥有任何性质”这个与上一推论相悖的结论(一不具任何性质)(163b—164b)。C.6 反A.1。

D.“如果一不存在,非一的事物是何性质”

推论7:从“如果一不存在”出发,巴门尼德推导出了自身悖谬、又与推论5 相悖的结论:非一的事物既是一、又是多,因此具有一切相反的性质,既类似又不类似自身,既相互类似又不相互类似(非一的事物具有一切性质)(164b—165e)。D.7 反B.3。

推论8:再论“如果一不存在,非一的事物是何性质”,这一次巴门尼德又得出了自身悖谬、复与上一个推论相悖的结论:非一的事物既不是一、又不是多,因此具有一切相反的性质,既不是类似自身、又不是不类似自身,既不是相互类似又不是不相互类似(非一的事物不具任何性质)(165e—166c)。D.8 反B.4。

[注37]在反面论证这半壁,我们看到:关乎自身的推论5 自身悖谬且与同组推论6 相悖,关乎自身的推论6 自身悖谬且与关乎对立面的推论8 相悖,关乎对立面的推论7 自身悖谬且与关乎自身的推论5 相悖,关乎对立面的推论8 自身悖谬且与同组推论7 相悖。

现在,将正反两面论证结合起来,这时我们又看到:关乎自身的推论5 又与关乎自身的推论2 和关乎对立面的推论4 相悖,关乎自身的推论6 又与关乎自身的推论1 和关乎对立面的推论3 相悖,关乎对立面的推论7 又与关乎自身的推论1 和关乎对立面的推论3 相悖,关乎对立面的推论8 又与关乎自身的推论2 和关乎对立面的推论4 相悖。

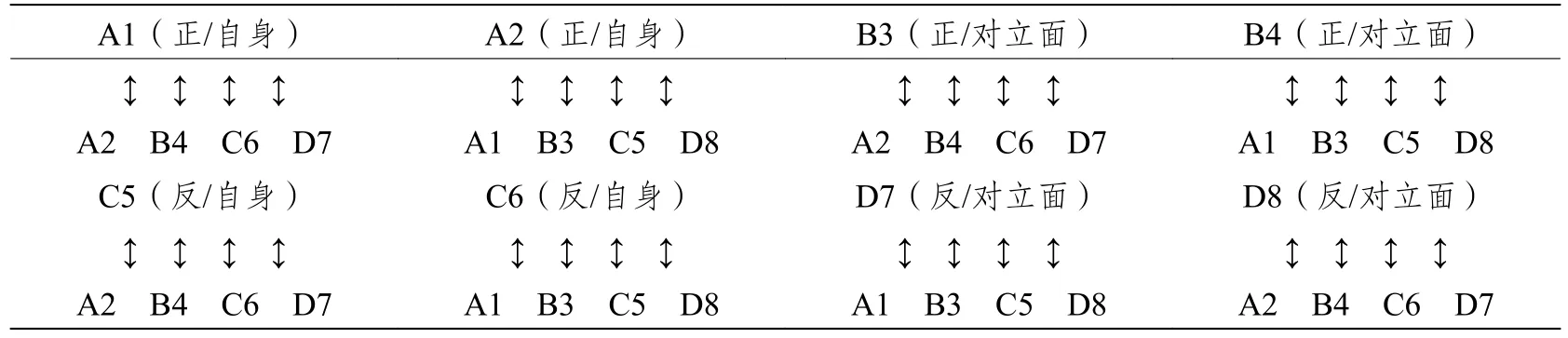

这样一来,最重要的A 组推论2(即“关于‘一’的建设性理论”),在正面论证部分作为同组推论1 的反题,为B 组推论3 所悖反,并在反面论证环节,再度收获自身的反题(C 组推论5 与D 组推论8);同时,提出了新“相论”的B 组推论3 与推论4 本身就是一对悖论,前者(推论3)作为A 组推论2 的反题,在正面论证部分为同组推论4 所悖反,并在反面论证环节,再度收获自身的反题(C 组推论6 与D 组推论7),后者(推论4)作为同组推论3 的反题,在正面论证部分同时构成了A 组推论1 的反题,并在反面论证环节,两度收获自身的反题(C 组推论5 与D 组推论8);其余论证皆类此(见表3)。

表3 关于“一”的推论相悖简表(A1=A 组推论1,符号“↕”=“相悖”)

每一个论证,在正反两方面,从自身与对立面两造而言,都会产生四种情况的悖谬:1.正面论证中自身与自身的悖谬,2.正面论证中自身与对立面的悖谬,3.反面论证中自身与自身的悖谬,4.反面论证中自身与对立面的悖谬。从整体来看,每一个别论证实际上无一成立,包括最核心的“建设性理论”A 组推论2 与“新相论”B 组推论3&4。也就是说,巴门尼德帮助苏格拉底证成“相论”的命题(“一本身就是多,多本身就是一”),看似违背了自身的哲学信念(“一切是一”“一切不是多”),但上述命题一经证成,转眼便被证伪—证伪不仅来自于各方与之对立的辩证命题,还来自于这一事实,即证成(自身悖谬的事物)本身便是证伪(此即归谬法之要义),从而巴门尼德帮助苏格拉底证成“相论”的同时,并未违背自身的哲学信念,这可真是令人惊异!

要之,上述哲学操演的结果是,所有推论甫一证成旋即证伪,一切建设全部自我消解净尽,最终只得出一个谬之又谬的结论:无论“一”存在或不存在,“一”与“非一”两造对于自身及对立面而言,都既存在又不存在。此前芝诺说过:“这样的讲论大众不宜”,“因为大多数人不会明白,唯有经过所有这些曲折的历程,心灵才能发现真理”(《巴门尼德》136de),当巴门尼德终于带领在场者奋力游过了“浩瀚的逻各斯之海”(《巴门尼德》137a),我们却不禁感到茫然,经过所有这些曲折的历程,究竟得到了什么样的真理?

[注38]《论自然》是爱利亚大哲巴门尼德唯一的著作,该篇以诗体写就,具体说来,是遵循古希腊史诗传统、以荷马式古风英雄格(六音步扬抑格,the archaic hexameters)写作的诗歌。在这部诗作中,巴门尼德讲述了自己乘着马车直达神界,得到女神亲身接引并施予教谕的故事/神话(mythos

)。这则mythos

(秘索斯)的风格是“非希腊”式的,它的主体是对女神“神言”的记录,而“神言”本身又是精严的哲学logos

(逻各斯)。这部作品如此奇特,它是诗,是神话,也是哲学,或者说,它是传达神言的哲学,是关于哲学逻各斯的神话,是秘索斯与逻各斯结盟的英雄史诗。在前苏格拉底哲学家中,以诗歌书写哲学者固有之,如克塞诺芬尼和恩培多克勒(前者是巴门尼德的老师,后者是巴门尼德的追随者,三人都写过题为《论自然》的诗作,形成了一个前后相继的影响链条),以秘索斯书写哲学的作品,就现存文本残篇来看,似乎仅此一例(当然,后来柏拉图将之发扬光大,就此而言,柏拉图才是巴门尼德真正的传人)。在巴门尼德《论自然》序诗部分,青春时代的哲人驱车穿过神明司掌的大门,女神亲切地向他致以欢迎,握着他的右手对他说道:

“年轻人啊!不朽的驭手伴随你,

25 驾着马车来到我们的居所。

欢迎你,并非邪恶的命运送你来到

这条道路(它确实远离人类的足迹),

而是公平与正义。你应当知悉一切,

既有圆满真理不可动摇的核心,

30 又有有死者的意见,其中缺乏真实的信念。

但你仍要研究它们,这些意见之物

如何通过一切事物而全都是存在。”

(巴门尼德《论自然》残篇1:24—32)

这是女神向巴门尼德发出的第一段教谕,其重要性不言而喻。女神首先描述了判然有别的天人两界:一方是“不朽的驭手”、神明的居所、“公平与正义”之路,“圆满真理不可动摇的核心”,另一方是“邪恶的命运”“人类的足迹”“有死者的意见”,“缺乏真实的信念”。这是奥古斯丁毫不妥协地二分“神之城”(civitas dei

)与“地上之城”(civitas terrena

)的先声,也是柏拉图的巴门尼德论“相”(第六轮攻诘)分离“神”与“我们的世界”的出处。进而,女神向巴门尼德指示了两条道路:一条是“存在”之路,它不可能不存在,因为它服务于真理,另一条是“不存在”之路,它必然不能存在,这是一条无解的绝路,因为“你既不可能认识非存在,也不可能言说”(巴门尼德《论自然》残篇2:3—8)—这最终归结为一句箴言:“因为思与存在同一”(巴门尼德《论自然》残篇3),此为本篇巴门尼德论“相”第三轮攻诘(即“认识问题”)之所本。

女神告诫哲人,要远离“不存在”之路,但接下来还有一条道路:在这条路上,“无知的有死者”首鼠两端,在彷徨无助中被裹挟前进,他们既聋且盲,缺乏判断,认为“存在和不存在既同一、又不同一”;一切路径都是“反转的”(巴门尼德《论自然》残篇6:4—9)。按:“反转”(παλίντροπος

)一句历来令人费解,David Gallop 将“反转”解释为“背道而驰”,基尔克的解释是“自相矛盾”,Kathleen Freeman 理解为“对抗的力量”等等,以上解释都贴切地描述了“无知的有死者”在意见裹挟之下自相悖谬的存在状态。显然,这第三条暧昧不明的道路(“无知的有死者”之路)属于“我们的世界”,走在这条路上的世人盲从意见、自相悖谬,周而复始、徒劳无益,所有路径形成了一个不断回转的无解的闭环(此为笔者对“反转”一句的释意);当我们进一步省察导致人世间“闭环”的关键—世人的意见(“存在和不存在既同一、又不同一”),此时我们惊讶地发现,巴门尼德关于“一”的系列推论,总体上即是对于“存在和不存在既同一、又不同一”最鲜明直接的示例。这意味着,巴门尼德关于“一”的系列推论是对“我们的世界”里“有死者的意见”的抽象演示,或者说,是理性对意见的反讽性模仿,无怪乎这些假设及推论甫一证成旋即证伪,相互抵牾、彼此冲销,最终无一成立、消解殆尽。然而,这并非只是一场“费力的游戏”,正如巴门尼德证成苏格拉底“相论”命题(“一本身就是多,多本身就是一”)(A2 推论)本身即是证伪,他对于“有死者意见”(“存在和不存在既同一、又不同一”)(全部推论)的证成亦是证伪,而对“有死者意见”的证伪正是对“神言”的反证:“无知的有死者”首鼠两端,缺乏判断,认为“存在和不存在既同一、又不同一”(巴门尼德《论自然》残篇6:4—9),而“存在”不可能不存在,“不存在”必然不能存在(巴门尼德《论自然》残篇2:3—5)。在这个意义上,这场逻各斯的游戏通向了“存在之路”,“因为它服务于真理”(巴门尼德《论自然》残篇2:3—4)。

“但你仍要研究它们,这些意见之物

如何通过一切事物而全都是存在。”

(巴门尼德《论自然》残篇1:31—32)

logos

)与思想,关乎真理;而来自有死者的意见

你要学习,并倾听我话语中欺人的秩序。”

(巴门尼德《论自然》残篇8:50—52)

何以巴门尼德为少年苏格拉底“证成”新的“相论”之后,苏格拉底自巅峰盛年直至暮年仍然坚持最初的“相论”(见《理想国》《斐多》诸篇)?在这里,巴门尼德为苏格拉底停止了“关乎真理”的“可信言辞与思想”,颖悟的天才少年在倾听中领会了“话语中欺人的秩序”。人无法逃避在周而复始的“闭环”中永恒轮转的命运,在操演如神的辩证法之后,仍须有巴门尼德那超越性的一跃—唯有“不朽的驭手”才能引领凡人向神界飞升。苏格拉底为之苦思半生的答案不在于任何新的“相论”,而在于一个新的神(爱若斯),这是《会饮》篇的终极奥秘,而《会饮》篇是所有柏拉图对话的核心。

结语:回到开场,三重转述中的帝国命运

巴门尼德最后总结陈词:无论一存在或不存在,一与非一的事物,相对于自身以及相对于彼此,都既存在,又不存在。对谈者应声答道:非常正确!(166c)面对这一谬之又谬的最终结论,对谈人毫不犹豫地给予了全盘肯定。在这极致反讽的应答声中,整场精深恢弘的哲学对话戛然结束。德国学者施莱尔马赫对这一结局倍感困惑:“这篇对话有一个如此奇特的中断了的结尾,人们很可能会怀疑这是不是真的结尾”,这“显得如此不成比例和幼稚,根本不配为柏拉图的对话”。而在我们看来,唯有这至简的回答,才恰可撬动前此至繁的论证;至繁者至谬,而结语以简省至极、反讽至极的两个词(“非常正确”)尽破之!这一“倒跌”法是典型的柏拉图式的幽默,而幽默感确非德国人之所长。

巴门尼德关于“一”的论证,是一场哲人的极限“游戏”(παιδία

),也是全剧的狂欢终曲(exodus

)。如果说《巴门尼德》篇暗合古希腊喜剧的结构模式,那么它是一部以喜剧手法,描写最严肃的人类命题,即有死者的意见经由逻各斯归于“一”、最终飞升至不朽神界的神圣喜剧。《巴门尼德》这场有关“一”的对话,同时也是笼罩全部柏拉图对话的“一”与开端,在伯里克利治下信奉多元价值的雅典帝国到达全盛巅峰的时刻,巴门尼德及其哲学的到来,为帝国日后深陷“一”与“多”之间的思想纷争埋下了伏笔,而苏格拉底身为柏拉图对话的主人公,第一次登台亮相便是作为巴门尼德与芝诺传法的对象,其后的命运亦可知矣。在本剧开场,凯法劳斯告诉(不知名的)听者,自己与同伴从家乡克拉佐门尼抵达雅典,遇到了旧友阿德曼图斯和格劳孔(柏拉图的两位同胞兄长),大家同去寻访安提丰(柏拉图的异父兄弟),后者转述了雅典将军皮索多鲁多年前向他讲述的、苏格拉底与巴门尼德和芝诺在更久之前完成的对话(126a—127a)。

[注39]在柏拉图笔下,公元前454年—前450年泛雅典娜大节庆典期间,爱利亚大哲巴门尼德与芝诺到访帝邦。爱利亚地处“大希腊”版图西边的意大利,是原本生活在小亚细亚的希腊人建立的殖民地。大约在公元前540年,为了躲避波斯帝国的暴政,热爱自由的弗凯亚人(属于希腊伊奥尼亚族)放弃家园、从东方小亚细亚万里漂泊来到西方的意大利半岛定居,建城爱利亚,这称得上是一场埃涅阿斯式的漂流,也是埃涅阿斯式建国伟业的真实再现。按:公元前6世纪,希腊出现了特洛伊英雄埃涅阿斯从小亚细亚漂流到意大利拉丁姆地区建城立国的传说,这一传说出自意大利西西里诗人斯特希克罗斯(Stesichoros of Himera,约前650年)手笔,此后成为罗马帝国建国神话。

公元前499年,波斯帝国爆发伊奥尼亚叛乱—此为希波战争的导火索,希腊世界从古风时代进入了辉煌的古典时代。盛产勇士的弗凯亚(勇士-哲人芝诺便是弗凯亚人)心系故土,从意大利长途奔袭小亚细亚,与族人并肩战斗,抗击暴政。公元前478年,雅典攻陷欧亚交界赫勒斯滂海峡重镇塞斯托斯,将波斯帝国的势力打回东方,同年冬建立提洛同盟,崛起而为西方世界第一个帝国,弗凯亚人建立的城邦爱利亚成为雅典帝国领导的盟邦之一。

正是在这个意义上,在关于理想国家的著名对话中,苏格拉底这样描述心目中“最强大的城邦”:只要“我们的城邦”按照刚才提出的秩序得到良好的治理,就能成为“最强大的城邦”;只有“我们正在建立的这个城邦”配得上称为“一个城邦”,其它城邦都是“多个城邦、而非一个”,如果视它们为“一”,此则大谬;护卫者要确保我们的城邦自足而为“一”,还要让每位公民各司其职,只承担一项适合自己天性的工作、而非多项工作,这样整个城邦就会是“一”、而非“多”(《理想国》422e—423d)。显然,对话中苏格拉底称之为“天上的模型”的理想国家是一个希腊意义上的帝国,而这个城邦-帝国的首要原则即是正义。

公元前454年,雅典帝国违背希腊世界的自由价值与理念,悍然将提洛同盟的金库转移到雅典,同年泛雅典娜大节胜利举行。在各邦来贺、普天同庆的繁荣景象之下,雅典的不义行为彻底败坏了帝国肇建之初确立的统治原则,直接堕落为希腊世界憎恶的波斯帝国专制统治的继承者。帝国应当奉行怎样的统治原则?帝国的统治原则(“一”)与现实世界(“多”)如何才能真正统一?这成为公元前454年之后雅典帝国的思想者们必须面对的时代命题。苏格拉底是雅典本土诞生的第一位大哲,他的哲学不同于帝国早期盛行的自然哲学,他心系普遍性原则(“一”)而又关注伦理世界(“多”),用哲人亚里士多德的话来说,他是第一个试图为伦理德性寻求普遍定义的哲人,而这一思想转向本身深具意味:当西方第一个帝国霸道崛起,关注帝国德性与统治权这一最大的政治哲学问题的哲人应运而生。

当雅典帝国蜕变为新一代暴君的关键时刻,爱利亚大哲-立法者不远千里,翩然而至。据斯彪西波(柏拉图的外甥与学园继承人)记述,巴门尼德不仅是爱利亚学派的开创者,他还是有着悠久抗暴传统的爱利亚城邦的立法者,而芝诺不愧为巴门尼德的嫡系传人,在老师去世20年后不改其志,奋不顾身击杀僭主,用生命证成了老师的教诲。在雅典城外朋友私宅中,伟大的传灯者如锦衣夜行,向少数人开示哲学的究极奥秘;而在没有“一”的世界,强权就是真理。

雅典将军皮索多鲁当初聆听巴门尼德与芝诺和苏格拉底的对话之时,雅典还是举国欢腾的盛世(前454年—前450年);此后雅典陷于伯罗奔尼撒战争(前431年—前404年),皮索多鲁领军战败被逐(前424年—前414年),待到他流放归来、能够向安提丰(约前426—423年?)转述这场对话之时,帝国已到了国势急转直下的转折点。安提丰青春年少,而皮索多鲁垂垂老矣,伴随帝国一同进入了暮年,最后也许目睹了帝国的末日。见证过帝国昔日辉煌的老人,把从前的巅峰对话讲给年轻人听,或有托付未来之意?

《大王和平敕令》为希腊带来了暂时的和平,也让波斯重新控制了小亚细亚的希腊城邦,这意味着雅典已无力争霸地中海,目前再无重回巅峰之可能。克拉佐门尼现为波斯辖地,当凯法劳斯等人要求聆听巴门尼德那场对话,安提丰起初表现得“有些犹豫”(《巴门尼德》127a)。然而,他最终还是选择将整个故事和盘托出,当凯法劳斯此后向未知的听众转述安提丰转述的对话之时,这意味着巴门尼德哲学从意大利出发、路经雅典,现在已经登陆小亚细亚。是安提丰,将守护半生的哲学对话送到爱琴海对岸、送到东方;西方第一个帝国已然消逝,帝国登峰时代的哲学犹在自西徂东开枝散叶、生生不息。—当帝国重新回到东方,关于“一”的哲学也随之而去,这才是全剧真正的结局。

- 国际比较文学(中英文)的其它文章

- 时间修辞与亚洲书写:《东方志》的政治宇宙学*#

- 征稿与征订