关于人类在泥版上书写的思考

杜恩龙

摘要:长期以来,人们习惯性地认为在泥版上书写是两河流域人们的专利,其实世界上很多民族都有在泥版上书写的历史,在泥版上书写是人类的共同的习惯。本文列举了其他民族在泥版上书写的案例。如果我们把陶器上的绘画也视为一种书写行为,那么人类在泥质上的书写历史则更加久远。我们可以大胆推测,人类最早的书写行为可能就发生在大地上。

关键词:文字 书写 泥版 陶器

提起泥版书,大家一般都会想到两河流域的人们,两河流域历史上居住过很多不同的族群,他们包括苏美尔人、巴比伦人、阿卡德人、亚述人、赫梯人、波斯人等等,他们都曾长期使用泥版书写。楔形文字是已知人类最早的较为成熟的文字。其实,不仅两河流域,泥版书在两河流域东部伊朗高原、北部安纳托利亚高原也都被广泛使用。泥版是西亚人共同的书写载体。

楔形文字的形成

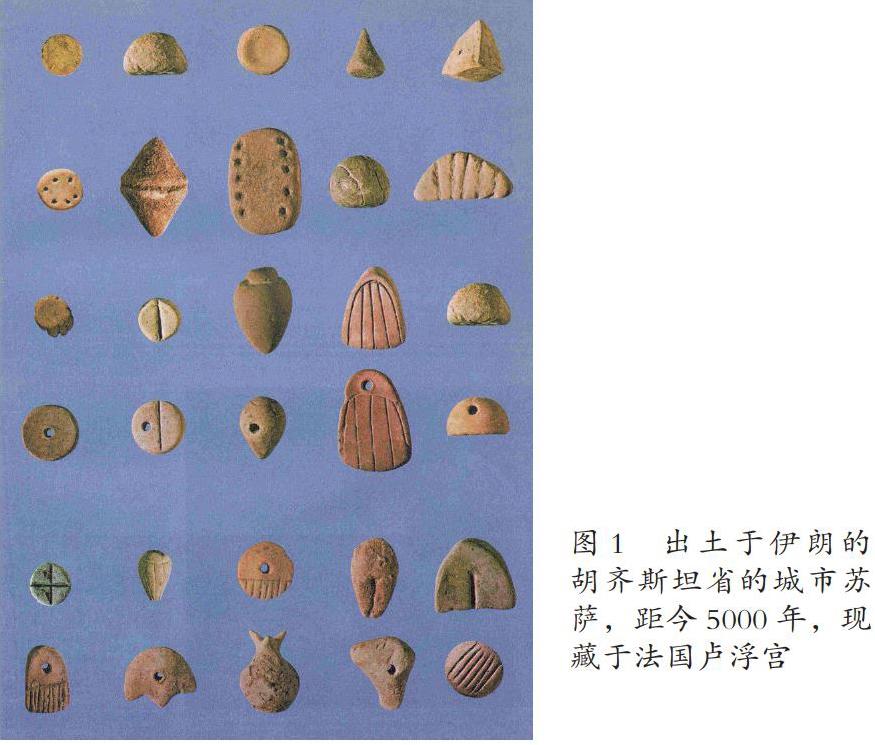

历史上西亚、中亚地区的人都善于经商,他们具有经商的天赋。关于楔形文字是如何被发明出来的,一直是人们探索的问题。20世纪70年代,一位法裔考古学家丹妮丝·施曼特·贝塞拉特(Denoise Schmandt Besserat)提出了一个令人信服的观点。她通过观察苏美尔人使用的陶筹(clay token)发现一个有意思的现象,苏美尔人早在公元前7000年(距今9000多年)前已经开始使用这种陶筹。这些陶筹呈圆形或圆锥形,上刻画有绵羊、牛、大麦等图案,通常还会为这些陶筹加一个泥质的信封(bullae)。这就是商人和农民交易时的收据。加了泥封以后,里面的陶筹就无法知道了,除非打破它。后来,人们开始在“泥土信封的表面印上要密封的陶筹的印记,这样不用打破泥封就可以确认里面记录的内容了。如此一来,信封里的陶筹除了用作信封表面留下记号的图章,反而变得不那么重要了:农民们刻有标记的坚硬而可长期存在的陶筹,直接被陶筹上的符号取代了。”[1]这些陶筹也许是验货凭证,也有人认为是代币。这些符号逐渐变成了楔形文字。

“1657年,第一批楔形文字出版,发现它的是一位名叫彼得罗·德拉·瓦莱(Pietro della Valle)的意大利旅行者。”[2]泥版书约公元一世纪消失。开始,很多人对此文字表示怀疑。现在,最早的比较成熟的楔形文字可以追溯到公元前4000年。泥版书前后持续了4000多年。

迄今为止,考古已经发现了50万块的泥版书,除了这些写在泥版上的文字以外,还有一些楔形文字是刻写在石头上的,比如《汉谟拉比法典》,是刻在黑色玄武岩上的。伊朗的大流士一世陵墓摩崖石刻——贝希斯敦崖刻也刻有大量的楔形文字。

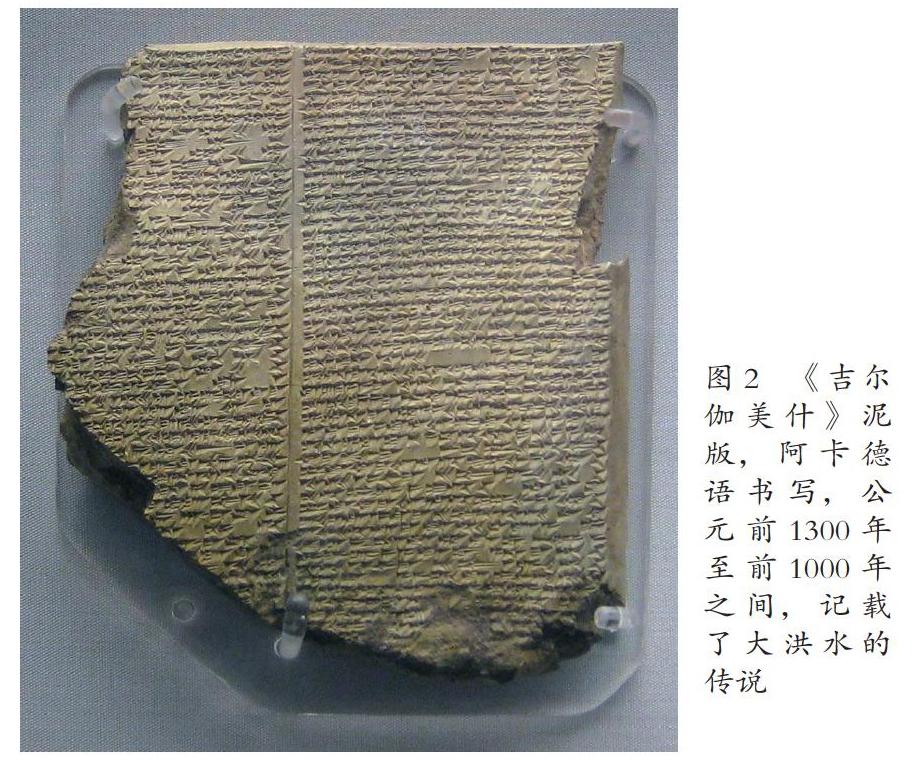

很多人认为《汉谟拉比法典》是人类历史上最早的法典,其实,有一个法典比它更加古老,那就是公元前2100年诞生的《乌尔纳木法典》。《汉谟拉比法典》颁布于国王汉谟拉比在位期间,汉谟拉比在位时间是公元前 1792—1750 年。由此算来,《乌尔纳木法典》比《汉谟拉比法典》至少早300年。《汉谟拉比法典》是刻在黑色玄武岩上的,《乌尔纳木法典》这个法典是刻写在泥版上的,“人类最早的成文法法典《乌尔纳木法典》便是被刻写在泥版上的‘泥版书法典。”[3]1872年英国人乔治·司密斯在伊拉克尼尼微发现的《吉尔伽美什》泥版书,是亚述国王亚述巴尼帕(前668―前625)的皇家泥版书库的图书之一,是一部完整的用阿卡德语写成的作品,“这部史诗记载在12块泥版上,共有3500行”,[4]每面泥版书写300行,第12块泥版因为是结尾,只写了154行,留出很大的空白。为防止顺序混乱,在每一块泥版结束的地方重新写上书名,并标明是第几块泥版,实际上就等于页码了。这些泥版书被装在专用的陶制箱子之内。这些箱子也就类似现在的图书封面,或者书匣。

在泥版上书写是人类早期的共同习惯

长期以来,各种书籍、报纸及其他媒体给人的印象就是,似乎只有两河流域的人们曾经在泥版上写字。其实,在泥版上写字并不是两河流域人的专利,发端于公元前3000年前,在公元前1700年至前1400年走向繁盛的希腊克里特岛文明,在其遗址上也发现了泥版书。考古发现,克里特岛人在泥版上书写线形文字A和线形文字B。线形文字B已经被破解,但是线形文字A至今没有被破解。[5]至今未被解读的费斯托斯圆盘就是书写在圆形泥版上的文字。

根据专家研究发现,古埃及人最早就开始在沙盘上写字,也等于在泥土上写字。埃及比较干旱,周边沙漠地带十分广大,沙土随处都是,在沙地上书写完全在情理之中,在沙地上书写,无论是书写还是擦除都十分方便。后来,埃及人发明了纸莎草纸,也就不在沙盘上写字了。为了与西亚国家交流,埃及人也在泥版上书写文字,1887年考古学家在埃及阿马尔那发现一些泥版,这些泥版用西亚文字阿卡德语等楔形文字写就,内容主要是自古埃及第十八王朝开始与其余亚洲王朝的外交书信。在泥版上写外教书信可能是国际交流的需要。

中国人也在泥版上写字,中国早期对竹简的一种密封就是用一种软泥,是用印章在软泥上按压形成的痕跡,被称为封泥。古印度哈拉巴地区也曾出土记事泥版和泥质印章,当然也是在泥版上写字了。哈拉巴文化存在时间大致为公元前2300年至公元前1750年左右。

不过,虽然在其他地区人们也在泥版上书写,但是,把泥版发展成一种成熟的书写载体,可能还是两河流域的人们,他们使用泥版的时间较长,从楔形文字成熟时的泥版到后来被纸莎草纸、羊皮纸取代,前后持续4000多年,规模也比较大,存世文物也比较多。其他地区的泥版书写行为可能是零星的、少量的,不完善的。

人们不仅在泥片上写字,而且在成型的陶器上面写字,令人奇怪的是,人类的很多不同文明都发明了陶器,如果说亚、欧、非三大洲的人们是互相学习的结果的话,那么美洲的陶器发明又当如何解释?关于这一问题,我们这里不做探讨。人类不同文明,不仅都发明了陶器,而且都在陶器上写字,在陶器上书写是人类早期文明的一个共同特征。人类在陶器上刻画符号的历史非常久远,大约已经有了八九千年的历史,这些刻画符号就是最早的文字。在河南舞阳贾湖遗址距今已有8000年的地层中发现了带有刻画符号的陶器,说明早在8000多年以前贾湖人已经开始在陶器上刻画符号了(石头、兽骨、龟甲上也有)。[6]浙江良渚文化(公元前5000—前4300年)的陶器上也出现了很多刻画符号,也应该是早期文字。[7]距今5000至7000年的仰韶文化遗址也出土了很多带有刻画符号的陶器。距今6000年至4500年的山东大汶口文化遗址也发现了大量的刻有符号的陶器。20世纪50年代,在西安半坡遗址出土的陶器直口钵口沿上发现了113种刻画符号。[8]这些早期的刻画符号数量不是太多,还不是太系统,还没有形成完整的文字体系,但是,它们是早期的文字是无疑的。

陶器绘画也是一种书写行为

其实,如果我们的思路开阔一些,把远古时陶器上绘制的图案、在岩石山刻画的图案也视为一种书写行为的话,那么人类的书写历史更加久远,不过他们写的不是字,而是图画。

陶器是由泥土制作的,在陶器上的书写行为,也应该被看作是泥质上的书写行为。根据近些年的考古发现,人类制造陶器已经近3万年的历史,捷克境内的格拉维特文化距今29000年至22000年以前,出土了用黏土烧制的雕像(距今2.6万年以前)。[9]中国江西仙人洞发现的陶器碎片距今约20000年至19000年以前。陶器出现以后,很快就出现了一些装饰图案。究竟什么时代,人们开始在陶器上画画,很难做一个具体的考证。从国内来看,考古证实早在距今7000年至8000年前的大地湾文化遗址中就已经发现了绘有彩色绘画的陶器。也有专家估计,大约在距今10000年以前人类已经开始在陶器上绘制图案了。

现在遗留下来的岩洞壁画实际上是人类较早的书写行为。著名的西班牙阿尔塔米拉岩洞壁画据测定距今已有11000~17000年的历史,被传播很广的《受伤的野牛》就是这个岩洞中的壁画。有些考古发现,在距今三四万年前,人类已经在岩石、洞穴里绘制壁画了。1994年发现的法国南部肖维特岩洞壁画,据测定时间为距今3.3万年至3.7万年以前。印度尼西亚苏拉威西的几个岩洞壁画已经有4.08万年的历史。据报道,2012年6月23日,在西班牙北部埃尔-卡斯蒂略岩洞也发现了距今4万年以前的壁画。由此看来,人类在陶器上的绘画行为可能晚于在岩洞石壁上的绘画行为。

大地可能是最早的书写载体

据推测,人类最早可能就是在大地上書写,大地可能是最早的、最方便的写作介质。但是,土地上写的字不能移动,容易消失,所以,人们又选择在泥版上写字,泥版容易携带,容易保存,这大概是泥版书的一个来源。中国古代有一种说法,人们是从动物在泥地上留下的脚印得到启发,才发明了文字,学会了在泥版上写字。直到现在,人们在野外还会有意无意的在地上写写画画,大地真是太方便了,不用专门准备,不用付钱,随处可写写画画,随便拿起一个树枝或者石块就可以写字画画。在农村生活过的人,大概都曾在地方随便写过或画过。宋代大文学家欧阳修小的时候,家里很穷,没钱买纸和笔,他妈妈就用芦管在地上教他写字。直到现在,在很多的城市广场上,还有人在水泥地上、石板上练习书法。这些做法应该是古老书写习惯的沿袭。

我们从现在考古发现来看,人类最早的书写行为是发生在岩石上,岩石因为质地坚硬,岩石、岩洞上的绘画被保留下来了,但是,这不能说明人类的最早的书写行为就是发生在岩石上,也可能由于各种原因,历经三四万年的风风雨雨,在其他载体上的书写痕迹没有被保存下来,比如人类在大地上的书写痕迹没有被保留下来。从方便性来讲,在大地上是最容易书写的,最为简单,最为省力,当然,最大的缺点就是无法保存。

总之,人类在泥版上写字是一种普遍的行为,历史悠久。根据分析,人类最早的书写行为很可能是在大地上书写。但是,在大地上的书写痕迹很多因为风雨的侵蚀没有被保留下来。也许,随着考古事业的发展,会逐渐发现更多的人类在大地上书写的证据。

作者系浙江传媒学院新闻与传播学院教授

参考文献

[1][2] 基思·休斯顿. 书的大历史[M]. 伊玉岩,邵慧敏译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2020:76,75.

[3] 万安伦, 周家翠, 杜建君. 论两河流域对人类出版的历史性贡献[J]. 出版参考, 2019(3):46-50+27.

[4] 高鸿雁. 史诗《吉尔伽美什》研究[D]. 淮北师范大学, 2015.

[5] 李思达. 也许永远成谜那些至今未破译的“天书”[J]. 国家人文历史, 2020(6):89-93+88.

[6] 河南省文物考古研究所. 舞阳贾湖[R]. 北京: 科学出版社, 1999:984-991.

[7] 施昕更. 良渚(杭县第二区黑陶文化遗址初步报告)[R]. 1938:24-25.

[8] 牛清波. 百年来刻画符号研究述评[J]. 华夏考古, 2017(4):112-122.

[9] 曲彤丽, 陈宥成.欧亚大陆视野下的史前早期雕塑[J]. 考古. 2019(10):63-74+2.