形象嬗变与身份建构:计划生育宣传画中的女性符号

张伟博

一、引言

女性形象研究,通常聚焦文学、绘画、影视以及大众传媒、商业广告中的女性形象。这类研究以作品中的女性角色为切入点,对女性形象展开讨论。如戴锦华《不可见的女性:当代中国电影中的女性与女性电影》[1]一文,对女性所遭遇的文化困境、女性解放等话题展开论述,展现出1949年后女性在文化与社会地位上发生的翻天覆地变化。李培、赵慧珍分别将严歌苓和加拿大女作家艾丽丝·蒙罗小说中的女性人物作为研究对象,对女性的性格、情欲、心理展开讨论,强调女性主体对权利、地位的扩张需求[2-3]。除此以外,卜卫从媒介与性别、商业广告中的女性符号等视角,关注了大众传媒对女性形象的塑造、呈现过程,从媒介与性别、男性凝视等角度讨论大众传媒对女性形象存在的扭曲、碎片化、刻板化等问题。

以上研究都或多或少地触碰到了女性形象、身份等话题。然而,若我们将目光转向计划生育宣传画,将会惊叹于其不但细腻、详尽地记录了上世纪50年代以来中国女性形象与身份变化的全过程,而且还呈现出女性形象变化的路径和动因。女性是计划生育宣传的主要对象,也是宣传画中最重要的视觉符号。目前相关的研究多是基于宣传话语的视觉表达,包括从多模态话语分析计划生育宣传画中的视觉语言[4],宣传画的多重话语与视觉表现研究等[5];或者从语言学角度,对宣传话语进行批评分析[6]。这几篇文章都鲜有涉及到宣传画中的女性符号。本文重点关注计划生育宣传画中的女性符号,试图从女性形象的变化窥视中国社会文化、经济、意识形态的整体转型。从生育这个特殊的话题出发,在一种大的文化和时代背景下探索女性形象的变迁以及女性身份、地位的变化过程。女性符号的变化能否反映中国社会文化、思潮、话语的整体转向?宣传画到底如何展现生育话语背景下的女性形象变迁?这是本文研究的重点。斯图亚特·霍尔认为文化不仅仅是对社会中民风、习俗的简单陈述,而是对整个生活方式中各个因素之间关系的研究[7]。说得更直接一点,文化研究始终不能背离“政治关联”,必须认识到文化的构建元素:语言、话语、文本等,都受到了权力的直接影响[8]。作为语言、话语、文本的结合体——计划生育宣传画,从多种角度呈现出了女性形象的变迁,还展现了社会文化、经济、意识形态等多个因素对女性的凝视与规训,其中更包括“权力”因素对女性形象的影响。

二、资料来源与研究方法

本研究通过国内外网站、图书馆等渠道共收集计划生育宣传画386幅,其中包括孔夫子旧书网、阿里巴巴商城;美国国家医学图书馆网络藏馆①U.S.National Library of Medicine.(https://www.nlm.nih.gov/);莱顿大学汉学家斯蒂芬·R·兰茨贝格(Stefan R Landsberger)收集的中国宣传画②Internet Exhibition Hall of Chineseposters.(www.Chineseposters.net);瑞典斯德哥尔摩经济学院谢格森(Jon Sigurdson)③谢格森(Jon Sigurdson)1964年到1967年三年间在北京担任瑞典驻中国大使馆科技文化参赞,德隆大学中国农村的工业化研究专家,曾任斯德哥尔摩经济学院欧洲日本研究所东亚科学技术和文化项目主任。教授收藏的中国政治宣传画④Jon Sigurdson’s Collection of Poster.(http://chinaposters.org/front/front);以及威斯敏斯特大学亚洲研究中心收藏的中国计划生育宣传画等⑤Center for Asian Studies, University of Westminster.(http://chinaposters.westminster.ac.uk/zenphoto)。

选取能够准确判断年代信息的166幅进行重点研究,时间跨度自1954-2015年⑥注:样本不包括墙绘等未出版发行的宣传画;2000年以后的计划生育宣传画不作为重点研究对象。。首先对宣传画进行年代梳理,结合孙沐寒[9]、刘铮[10]等学者对计划生育政策发展的划分方法,将宣传画分为五个时期,即(1)1954-1962年,优生优育、避孕措施传播阶段;(2)1963-1970年,计划生育思想意识传播阶段;(3)1971-1977年,计划生育运动推广阶段;(4)1978-1991年,理性发展、控制人口阶段;(5)1992年以后,计划生育科学发展阶段。

采用视觉符号分析方法,对宣传画中女性的服饰、发型、手中之物等符号进行编码、统计,旨在发现女性形象嬗变的路径。对女性主体身份、人数进行统计、分析,旨在探索文化对女性身份的建构过程,挖掘不同时代所流行的女性形象和身份表征,进而探索女性形象嬗变和身份建构的路径,以及背后的动因。

三、女性形象的嬗变路径

从视觉符号审视计划生育宣传画中的女性形象,很容易看出不同时代女性审美的变化。早在上世纪30年代,中国宣传画的表现技艺就已经达到一个很高的造诣,塑造女性形象的服饰元素、现代性话语,甚至摄影技术都常常出现在画面中。但50年代以后,宣传画的视觉风格俨然经历了一场巨大变革,过去带有长裙、烫发等符号女性的形象几乎消失,取而代之的是一种全新的女性形象。新中国建立以后,无产阶级对文化进行重构,伴随着旧文化的离去与新文化的诞生,女性形象发生了巨大变化。

(一)从旗袍到长裤

上世纪30年代,宣传画中常常可以见到身着旗袍的女性形象,旗袍在当时是一种流行符号。新中国建国初的那几年,宣传画中仍旧可以看到这类女性形象(如图1),但仅仅几年后,旗袍就完全退出了社会的视野。“长裤”在各种场合将“旗袍”替换(如图2)。很显然,旗袍代表的是一种纤细、精致的女性形象,而长裤则表征了新中国劳动女性的形象。视觉符号替换的背后,潜伏的是一种文化地位的更迭。

图1 身着旗袍的农民形象1953年

图2 身着长裤的宣传画1957年

同样是农村劳动妇女的形象,在1953年仍然身着半身旗袍,四年以后这种光鲜、华丽的服装便悄然消失,取而代之的是粗犷、结实的“布衣”。即使在其它类型的宣传画中也鲜有再见到之前的风格,这场文化的骤变源自于一系列意识形态变化。作为无产阶级的执政党,在建国后要与代表“资产阶级”和“官僚主义”的国民党撇开关系,并做出鲜明区隔,势必要对文化进行再造,在当时社会主义、共产主义意识形态里,所有带有资产阶级和帝国主义符号的东西都是反动的。所以,旗袍这种被誉为民国礼服的典型政治符号,必定会消失在当时的社会话语中。

很明显,“旗袍”作为一种带有政治意指的女性形象,被归类到无产阶级文化的对立面,是与无产阶级意识形态相悖的。旗袍在新的权力场域中被称为“四旧”和“封资修”,甚至被视为腐朽、堕落的象征。与此同时,身着长裤的女性形象,大量地进入社会生活中,也作为视觉符号进入到宣传画中。在50、60、70年代的计划生育宣传画中,粗犷、样式单一、颜色沉闷的服饰元素成为女性形象的代表,这类视觉符号表征的是无产阶级、劳动人民与军人。在人民当家作主的政治话语中,服饰变成了一种视觉话语和阶级表征,对女性形象进行塑造和规训,同时也是主体身份认知的重要标志。

(二)长发的消失与再现

“接舆髡首兮,桑扈臝行”。中国文化中自古以来就有头发与形象的联想。历史上头发一度被表征为身份、地位,甚至是尊严和生命,不同的“发式”表达不同的意义。屈原《涉江》中的词句“吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷;接舆髡首兮,桑扈臝行”。说的是接舆剃光了头,桑扈便效仿裸身前行。诗人叙述了古代贤者坚持真理,以剃头等行为,反抗社会的溷浊与黑暗的统治。

从以上例证可以看出“发式”这个看似是个人意愿的事情,实则是一种文化现象,而文化背后是一种权力使然。计划生育宣传画中,女性的发式也经历了一场文化的“洗剪”。在第一阶段(1956-1962)女性发式或扎或辫,长发还比较常见,甚至头上还会戴有饰物,但到了第二阶段(1963-1970)长发就逐渐减少了,波浪式的长发再也没有出现过,头花、头饰更不用说,取而代之的是代表工人和农民阶级的头巾或帽子。第三阶段(1971-1977)这种趋势更加明显,“齐耳短发”成为一种崭新的女性审美共识(如图3)。在这一阶段45张宣传画中,齐耳短发出现在39幅画面中,个别群体画面还不止一次出现。这一流行符号的出现彰显了那个时代女性追求进步,争当巾帼英雄的时代诉求。女性形象不再是小家碧玉、更不是藏于深闺,而是表现出一种钢筋铁骨般的气质。在彼时豪情万丈的革命运动中,激情被燃放到无以自拔的境界,所有的一切都不能穷尽地宣誓自己的忠诚和理想,怎么办?唯有剪发才能表达此刻的决心。此时,齐耳短发的女性形象建构出一种英姿飒爽的气质和充满联想的美感。短发就是进步、短发就是美、短发就是时代的审美法则。最终,文化业已铸造,齐耳短发变成一种标准、一种流行、一种主流女性形象。

图3 70年代女性的流行发式

80年代是中国社会的一个转型期,经历了前30年的崎岖路程,国家建设、社会文化都迎来一个崭新的面貌,尤其是以经济发展为中心的政策转型为社会带来了前所未有的活力。计划生育政策进入第四阶段(1978-1991),改革的气息明显地吹进了宣传画中,视觉话语变得丰富了起来,女性形象变得活泼起来,很多久违了的符号,如长裙、皮鞋、饰物等,都重新回归视野。与此同时,女性的头发再次长了起来,发式也变得靓丽许多,头花等饰物再次回到女性形象中(如图4)。80年代之后,弥漫在整个社会中对幸福生活的向往,早已汇聚成一种蓄势待发的力量,这股力量形成一种新的权力话语,随着改革开放的口号一泄而出。计划生育的诉求也由之前的“为革命”,变成了“为幸福”“为致富”等。久而久之,新的文化、新的女性形象就这么诞生了。

图4 80年代女性的流行发式

(三)手中之物

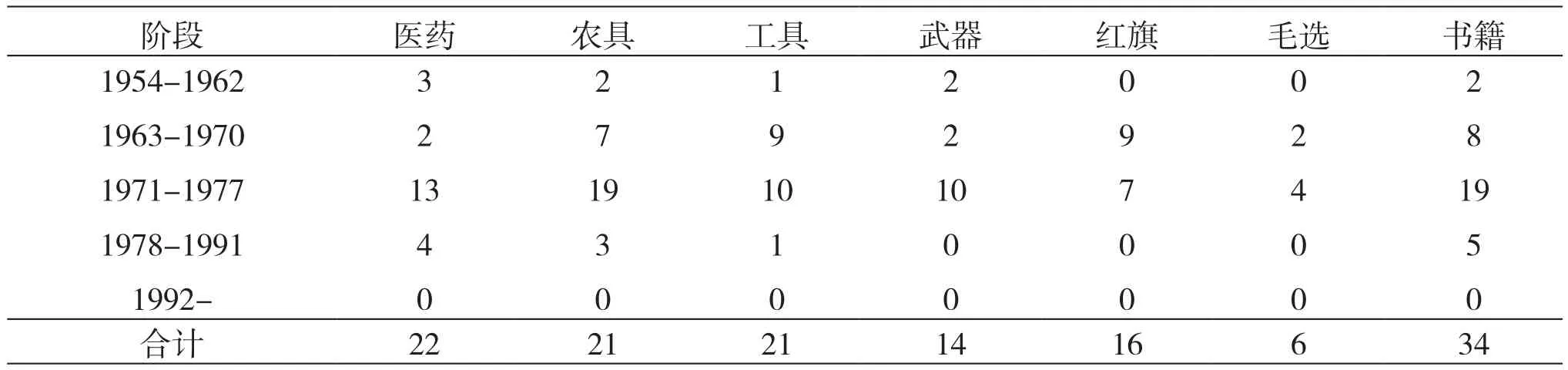

计划生育宣传画有两个比较明显的特征,一是画面中女性人物的手中常常执有物品,空着手的女性形象比较少见,这种情况自1954年开始一直持续到90年代,再之后,女性的“手中之物”就逐渐消失了。二是女性手里的物品带有一定规律性,不同时代都有流行的手中之物。“手中之物”作为一种符号表征了女性的某种特定形象和身份,是一种鲜明的阶级符号,这种符号表征随着时代发展而逐步演变,不仅反映了社会文化的变迁,而且还透露出整个社会的权力追求踪迹,以及女性在不同时期的社会地位展现。经统计,166幅宣传画中出现的“手中之物”主要有医药、农具、工具、武器、红旗、毛泽东选集和书籍等七种,如下表所示:

表1 “手中之物”符号数量

“手中之物”对女性形象增添了什么样的文化想象?建构和强化了什么样的女性身份和地位?为什么90年代之后这些道具逐渐消失?首先,50、60、70年代中,女性手里总会持有物品,这实际上是一种身份的识别和强化,说明建国后女性的社会地位开始上升,社会对女性的身份和阶级开始予以关注。画面中工具、农具和武器分别代表工、农、兵三个阶级,可以看出工、农、兵是那个时代的主人,处于社会和文化的主导地位。所以,当时的女性不论从自身需求还是社会环境考虑,都渴望成为具有工、农、兵阶级身份的个体,“手中之物”则成为表征身份的重要符号,因此宣传画中的女性形象自然被加上了这些符号。直到80年代后期,这种景观开始出现转变。从年代来看,物品的演变非常明显,第一阶段医药占比很大,说明建国初期计划生育宣传还没有偏离主旨,女性身份就是母亲或医务工作者。第二、三阶段中红旗、武器和“毛选”等符号开始大量出现,女性被塑造成阶级队伍中的成员,带有很强的意识形态话语。农具和工具在这两个阶段大量出现,展现了建国后女性和男性一样参与劳动生产的形象,成功地将女性身份由过去的家庭妇女转变为女劳动者、女工人阶级等。书籍是一个贯穿于各个阶段的视觉符号,一直到90年代前都大量出现,凸显了女性与知识的联想,打破了传统的“女子无才”刻板形象,强调新中国、新时代、新女性的形象。

80年代后期,画面中农具、工具和武器等符号不再出现,表征工、农、兵的女性形象逐渐消失。90年代后其余的四类物品也逐渐消失,女性手中不再持有物品,作为个体的“人”在视觉话语中被释放了,阶级与身份不再是社会话语中最重要的元素。此时,与阶级相关的视觉符号在社会中开始弱化,女性形象变得鲜活、靓丽起来,个别画面中开始出现水果、乐器、收音机,甚至钞票等符号,这些符号彰显了另外一种女性形象——以生活、个体和幸福为主导话语的女性形象(如图5)。

图5 一个宝宝幸福、富裕

从“手中之物”的演变,能清晰地看出女性形象具有明显的时代特征,同时也能读出女性形象嬗变背后的社会文化和权力作用,从农具到金钱、从武器到乐器……表象是视觉符号的变化,实则是不同时代中女性形象的嬗变,背后则是作为文化的权力演变。

四、女性主体身份的建构过程

上世纪90年代,身份/认同(Identity)开始被文化研究领域关注。所谓身份,即“你是谁?我是谁?别人认为你(我)是谁?如何看待自己和别人在这个世界上所处的位置?[11]”身份和主体之间的关系密不可分,身份是主体的社会表征,这种表征不是固定一成不变的,而是伴随着社会文化环境的改变而变化的。身份是文化的产物,不能存在于文化的表征之外。计划生育宣传画中女性主体身份的塑造,正是通过带有特定文化表征的语言或符号进行的。从文化视角检视计划生育宣传画,会发现视觉符号对女性身份具有明显的建构作用,使得女性主体的身份一直不断地变化,时而是与生育相关的“母亲”角色,时而是与意识形态相关的“同志”角色;甚至受到社会环境的约束,时而是“自己”,时而是群体。视觉符号对女性主体身份进行塑造的过程,流露出社会文化演变的轨迹,同时诠释了权力与意识形态话语的微妙变化。

(一)从母亲到同志

166幅计划生育宣传画中成年女性一共出现123次,这些女性的身份特征有着极为丰富的变化,从最初的“母亲”到后来的“同志”,从农民到工人,从医生到战士……女性主体被塑造成不同的身份,在各种文化表征中穿梭,直到90年代,女性主体才重新回归到“母亲”这一角色。主体这一概念,是完全被语言化、社会化的一个概念。主体可以被视为人的存在状况,是社会与文化视域下界定群我关系,区隔自我及他者而存在的身份认知[12]。换句话说就是我们如何看待自己,别人如何看待我们?这其中对自我的身份认知被称为自我认同(self-identity),他者对我们的预期和意见则构成了我们的社会认同(social-identity)[13]。宣传画中的各种女性身份,可以通过服装(工装、军装、农民扮相)、道具(锄头、医药箱)、背景(城市、乡村)等多个符号进行表征。

计划生育初期的宣传画中(1954-1962),女性身份多是以母亲或医生为主,尤其是当画面中出现婴幼儿时,基本可以笃定主体就是一个普通的母亲。到了第二阶段(1963-1970),主体的身份开始变得多元,女工人、女战士、女农民成为主要的身份表征,最终共同构成“女同志”的身份。此时,“同志”作为一种话语,描绘出了一个群体,生产出了一个阶级,同时成功的对这个时代的女性主体进行了塑造。

第三阶段(1971-1977),“母亲”主体形象更加被弱化,画面中的女性被置身在“同志”中;“同志”成为主体身份的代名词,个体被塑造成革命群体的一部分,国家建设者中的一员。“母亲”几乎消失,母亲身份被置换成生产能手、勇敢的战士、进步的农村女性等。此时,同志成为流行的文化身份(cultural identity),不同的女性主体都期望将自己的身份建构成同志形象,社会文化中与同志有关的符号被当作重点宣传话语。渐渐地,社会中形成一种同志景观。主体身份出现主流化、趋同化特征,以“工、农、兵”构成的同志身份成为一种理想的主体身份,现实中最常见的也是这一身份表征。

这种情况一直持续到第四阶段(1978-1991)开始发生转变,社会认同(social-identity)出现变化,“同志”不再是单一的身份追求,“母亲”和“妻子”身份重新回到画面中。到了第五阶段(1992年以后),其它塑造主体身份的视觉符号纷纷出现在画面中,宣传画呈现出五彩缤纷的视觉景观。

由此可见,“身份不是一个固定的实体,而是一种对自己充满激情的话语描述,它随时可以被更改”[14]。计划生育宣传画中,女性主体身份一直追随着社会发展的进程而改变,伴随着社会文化和话语的变迁而不断地被塑造。身份是主体的文化表征,主体是被一连串的话语,经过论述、描绘而建构起来的。话语对主体有着明显的塑造、维持甚至重构功能。从文化研究角度审视主体身份,就会发现身份完全是一个社会和文化共同建构的产物。因为,作为个体从出生开始就已经存在于一个先验的社会文化中,个体的自我认同一直被既定的文化所包围、建构,这其中,语言、习俗、话语等都是文化的载体,共同生产主体。正如霍尔的观点:身份/认同并不是自身生成的,也不是个人内在所产生的,而是经由社会涵化所产生,是主体的文化使然,这被霍尔称为社会学主体[15]。

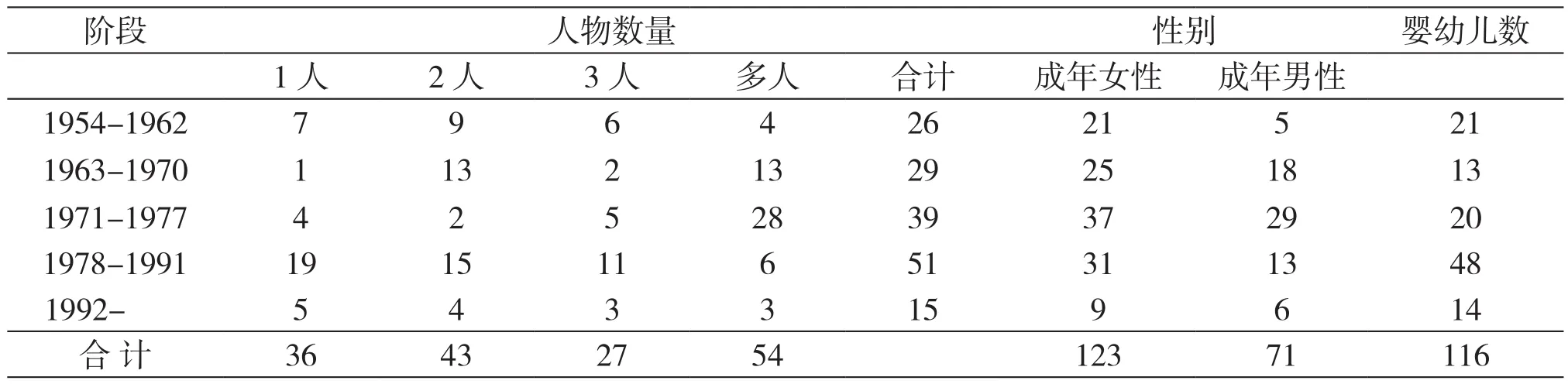

(二)从个体到群体

计划生育宣传画中,人物数量主要有1人、2人、3人和多人的情况,粗略看并无差别,但仔细比较就会发现,不同时期画面中的人数存在明显差异,且有规律可循。纵观166幅宣传画,第一和第五阶段,人物数量分布较为平均,但第二、三阶段人物数量大多都是以“群体”出现,尤其是第三阶段“多人”的画面共有28幅,这个比例明显偏高。第四阶段1人的画面有19次,也明显高于其它阶段。具体数据见下表:

表2 计划生育宣传画中人物数量概览

经过详细比较会发现,宣传画中若出现一人,通常是一个婴幼儿或一个女性,如果是婴幼儿,视觉话语往往表达优生优育、宝宝健康成长等意义。如若出现两人情况通常都是一个母亲和一个婴幼儿,三人往往是一家三口的情形。这两类画面共有70幅,绝大多数都是温馨、平和、幸福的视觉表达,画面背景会传递有关国家建设、经济发展和生活富裕的话语。

多人的情况比较特殊,主要出现在第二、三阶段,其中第三阶段占比相当高,四人以上的群像多出现在这一阶段。女性主体在这一阶段通常都被淹没在群体中,个体之间几乎没有差异,甚至性别差异在这一阶段都弱化了很多,男女共同参与生产、劳动、集会,从事着相同的工作。这一阶段作为个体的“人”已经被“群体”所代替,女性与男性以相同的身份共同构成群体景观。正如作家张抗抗在《老三届》中的描写:那个时代只有“我们”,没有“我”。这一阶段“个体”消失了,个体利益不被鼓励;群体利益、国家利益被建构为真理。女性身份在这一阶段变得趋同化,甚至与男性一致。正如当时的宣传口号“革命女性当闯将”“妇女能顶半边天”。在文化上同样也是只崇尚集体精神,缺乏对个体的关爱。这一阶段宣传画的主题大多是革命话语,群体场景中女性人物的动作、服饰等符号都与主题相配合,传递出一种革命运动的气势,群体建构的女性形象充满视觉的力量感,画面背后阐述的是一种团结、奋斗、充满理想的女性群体。

生育本身是个体家庭内的一项事宜,但最终也被建构成一种赋有集体意志的行为,是否支持计划生育成为群体身份的“门槛”。“革命生产当闯将,坚持晚婚作榜样”成为群体的流行话语。婚姻、爱情、生育观都被“破私立公”覆盖,自由恋爱被当作不道德的,婚后随即生育被视为“私”的行为,晚婚甚至具体到26岁以后坚持单身被当作一种群体榜样①内容选自《陕西新医药》,1975年第四期的文献,署名也是一个集体:西安煤矿机械厂锻压车间姑娘战斗队,这是本文所有参考文献中最长的一个署名。。群体的行为、思维方式、精神理念构成一种宰制文化,对每一个女性个体进行约束,群体利益被视为最高准则。有文献记载:婚后生育的名额也是分配到群体中的,这时高风亮节、相互谦让被当作自我牺牲和大公无私的精神。在计划生育宣传中对“无后为大”也进行了批判,认为无后为大中的“后”应该理解为集体的后,民族的后,国家的后,而不能仅仅认为是自己的后[16]。

在群体话语充斥的年代,女性个体身份一度是消失的。“群体”是中国社会在特定阶段的文化现象,群体所代表的是集体主义、国家权益等一系列意识形态话语,同时也是一种关于国家意志的叙述,这种叙述构成政治实践话语的一部分,形成一种身份政治。身份政治是一种颇为多元复杂的社会关系产物,群体的身份政治旨在表征一定的政治实体所奉行的一整套价值观念[17]。在这种观念下,女性个体所面对的是相同的文化、价值观、生活方式、以及制度约束等。虽然个体具有主动性和判断力,但作为权力的文化,弥散在个体的周围,并通过语言、符号等各种话语,对每一位个体产生潜移默化的影响,最终个体的意志被模糊,集体的意识被强化。福柯将这种影响称为“规训”,将这种情形称为“主体的消失”。

结语

计划生育宣传画自上世纪50年代出现在中国社会,时间上几乎与人口政策的提出同步。对不同年代的宣传画进行比较,会发现画面的内容在不断地更新,风格在不断地演变,尤其是宣传画中的女性符号,在不同时代所展现出的人物形象和身份,更是截然不同。聚焦画面中的女性人物符号是探析中国女性形象的一个微观视角,从此视角可以清晰地看出女性形象、身份、阶级关系及社会地位上的变化,这种变化全部都基于中国社会发展的整体转型,以及意识形态、经济的变化,并由此形成的中国社会文化、思潮、话语的整体转向。纵观计划生育宣传画所呈现出的女性符号变化,并不是线性发展、演进的,而是随着时代的发展呈非线性甚至是反复的演变、发展。造成这种非线性演变的根源是不同时代的政治、经济、意识形态等共同作用构成的一种“文化—权力”场域。在这个场域中,女性形象需要不断地变化,女性身份需要不断地调整,以此保持与这个场域相契合。故女性形象与身份的变革实质上是一种“文化—权力”场域的变革。