川藏铁路可研阶段重大工程地质风险分析*

兰恒星 张 宁 李郎平 田乃满 仉义星 刘世杰 林 感 田朝阳 伍宇明 姚佳明 彭建兵 周成虎

(①长安大学地质工程与测绘学院, 西安 710054, 中国)

(②中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室, 北京 100101, 中国)

0 引 言

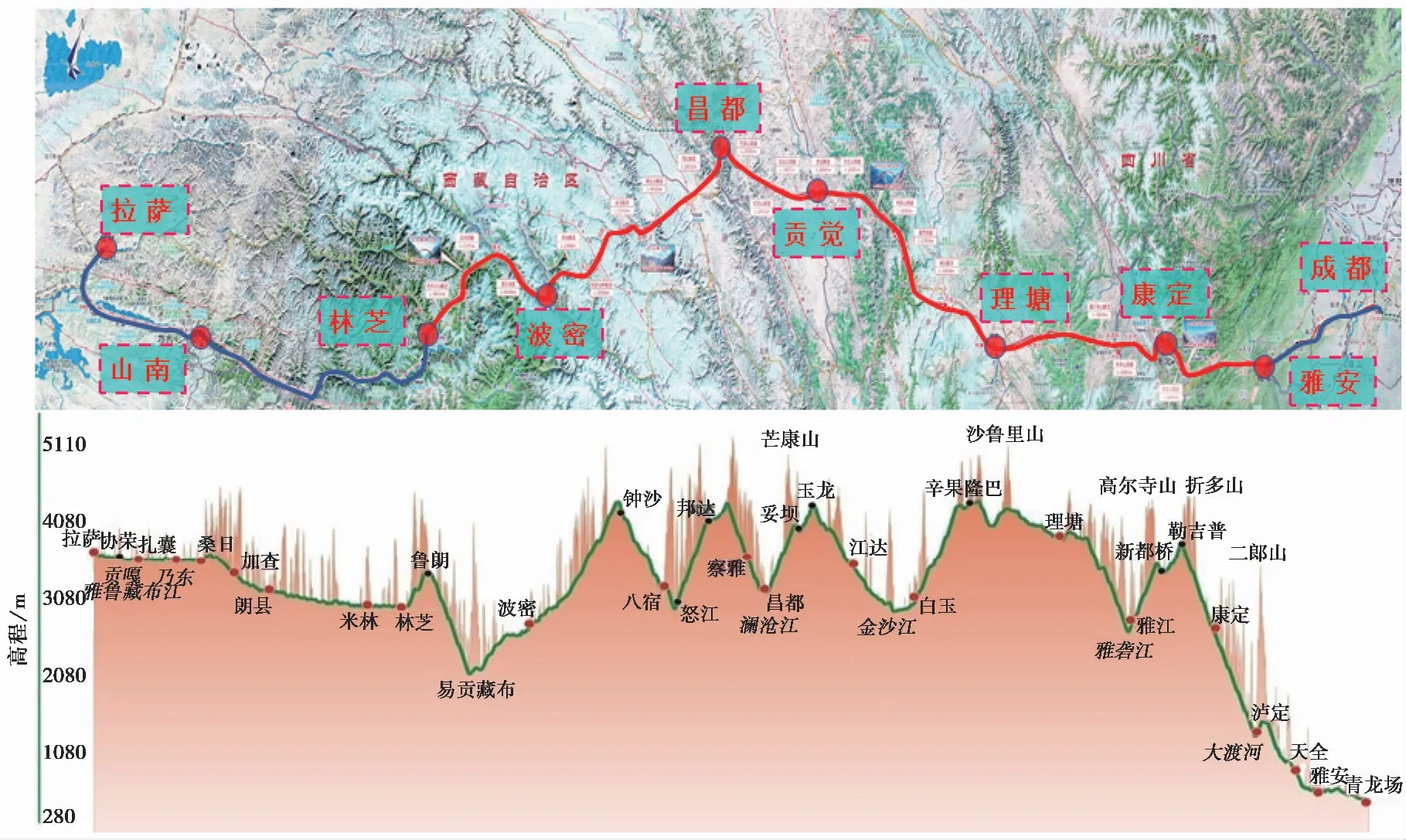

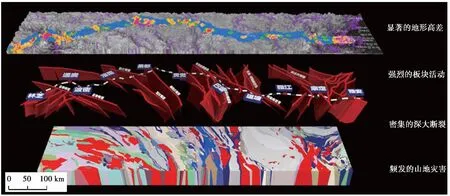

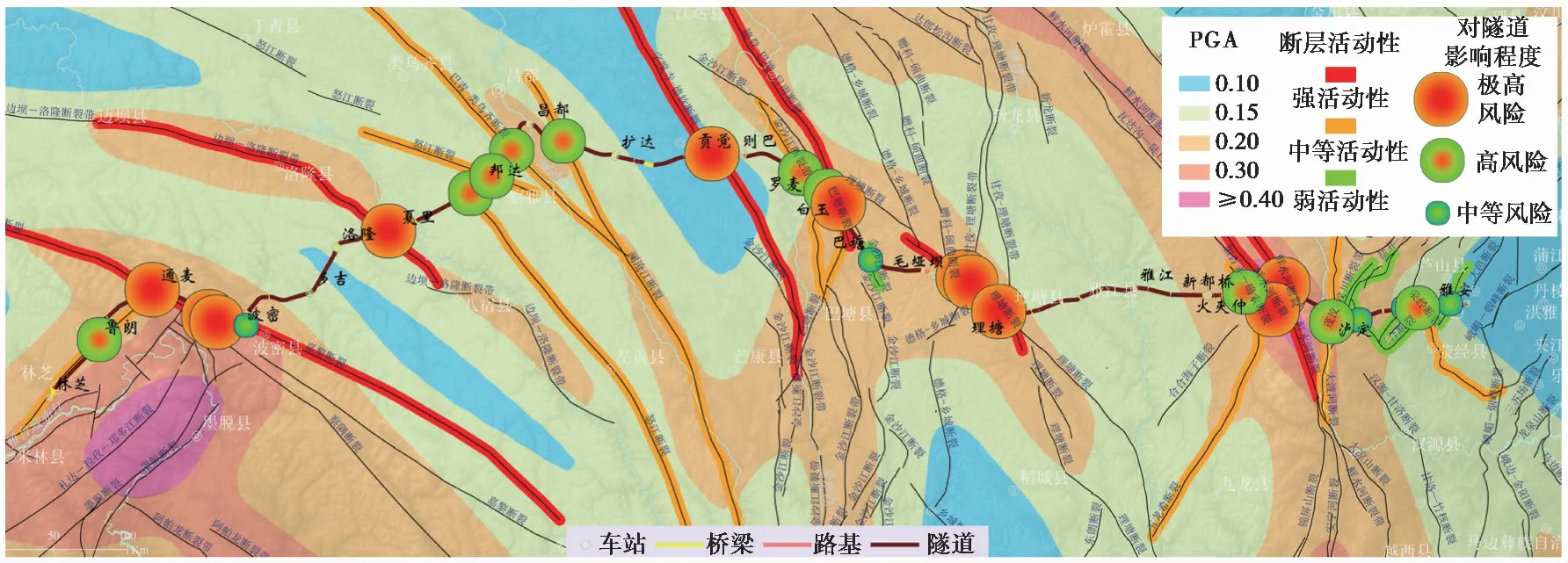

川藏铁路是我国正在规划建设的重大铁路工程之一,东起四川省成都市,向西途经雅安、甘孜、昌都、林芝、山南等地区到达拉萨,全长1543km,是西藏自治区对外运输的重要生命线工程之一,也是实现“一带一路”互联互通的重点工程(图1)。规划建设川藏铁路,对国家长治久安和西藏经济社会发展具有重大意义。然而,川藏铁路所处的青藏高原东南部,是全球现今地壳形变和构造活动极为强烈的地区之一,沿线具有显著的地形高差、强烈的板块活动、密集的深大断裂、频发的山地灾害等恶劣地质环境的特点,工程建设面临着复杂多变的地表和地下重大地质安全风险挑战,给铁路的建设带来了前所未有的复杂性和特殊性(蒋良文等, 2016; 彭建兵等, 2020)。主要表现为: (1)高度起伏的地形地貌:川藏铁路穿越众多高山峡谷区,跨大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等大江大河。地势起伏大,河流切割深,相对高差大、山坡陡峭、沟谷深切; (2)高度活跃的构造地震:川藏铁路穿越世界上最活跃的板块构造区,穿越龙门山、鲜水河、理塘、巴塘、金沙江、澜沧江、怒江、八宿、嘉黎、雅鲁藏布江等十余条深大活动断裂,路线经过处历史大震活跃(Tapponnier et al.,1977; 郭长宝等, 2017); (3)极度敏感的气候天气:川藏铁路穿越青藏高原东南主体,气候垂直分带明显。由于其独特的地理环境,造成极端降雨、降雪频发,冻土融化、冰川退缩等,也成为了全球气候变化的预警区、敏感区。川藏铁路建设所面临的工程地质环境具有“一极两强三高”的特点,即极度敏感的气候、强烈发育的活动断裂、强烈发育多样化的地质灾害,高海拔、高地应力、高地温(薛翊国等, 2020)。因此,川藏铁路成为铁路工程史上工程地质环境最为复杂、灾害防治难度最大的铁路工程之一(图2)。

图1 川藏铁路位置与沿线地形高差分布图(蒋良文等, 2016; 李巍等, 2018)

图2 川藏铁路三维地质构造模型

自20世纪70年代,随着川藏铁路建设方案的提出,我国学者在川藏铁路沿线地区开展了大量的地质灾害方面的分析工作。包括威胁铁路的桥梁、路基等明段的崩塌(吴瑞安等, 2017; 李秀珍等, 2019)、滑坡(兰恒星等, 2019; 李宁等, 2020; 王家柱等, 2021)、泥石流(刘曙亮等, 2019)等地表地质灾害分析; 以及威胁铁路隧道的岩爆(韩侃等, 2020; 任洋等, 2020; 周航等, 2020)、软岩大变形(贾学斌, 2016; 范新宇等, 2019)、断裂活动(王栋等, 2016)、高地温(王生仁等, 2021)等地下地质灾害分析。此外,一些针对川藏铁路工程设计与施工的技术法规也逐步制定与应用,如《川藏铁路高地应力软岩隧道设计暂定规定》等。

为深入综合分析川藏铁路可研阶段沿线的重大工程地质灾害风险,定量评价其对工程的影响,本文基于川藏铁路沿线的工程地质灾害风险背景资料,采用三维结构建模、统计建模、动力建模、时空建模等方法,进行了地表、地下重大工程地质灾害综合定量风险分析。地表工程地质灾害风险分析了新建川藏铁路雅安至林芝段地表灾害综合密度分布规律,综合危险性分布特征,能量分布特征,在此基础上,定量分析了全线地表地质灾害综合风险分布特征。地下工程地质风险分析构建了断裂活动性、岩爆、大变形风险普适性预测模型。以拟建的易贡隧道为例,定量预测了断裂活动性、岩爆、大变形的风险等级及影响范围。在此基础上,构建了地下综合风险分析模型,定量分析了地下工程综合风险分布情况。本研究可为川藏铁路可行性研究提供有力的科学支撑,对于川藏铁路的设计建设和后期运维具有重要意义,同时也为国内外类似线性工程地质灾害风险分析提供参考。

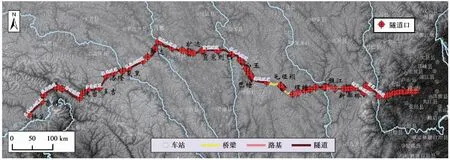

1 川藏铁路沿线区域地表工程地质风险评价

川藏铁路全线70余座隧道进出口、80余座桥梁桥位、50多公里路基明段,均受到地表工程地质灾害的直接影响(图3)。为了进行川藏铁路沿线的地表工程地质灾害风险定量分析,本文采用如下的通用风险评估模型进行评估(Varnes 1984; Fell 1994):

图3 川藏铁路隧道进出口分布

R=H×V

(1)

式中:R为风险;H为危险性,一般包括地质灾害发生的时间可能性、空间可能性和强度可能性,本文只考虑了空间可能性(易发性);V为易损性,也叫脆弱性,表示承险体遭受特定强度灾害冲击时的受损程度,取决于承险体特征(材质、结构)和灾害能量。在铁路尚未建成的情况下,为简化风险分析,本文将复杂的铁路假设为单一均质结构,因此易损性或脆弱性主要取决于地质灾害的能量,通过物理动力学模型计算得到的灾害能量分布即可反映承险体的易损性或脆弱性。

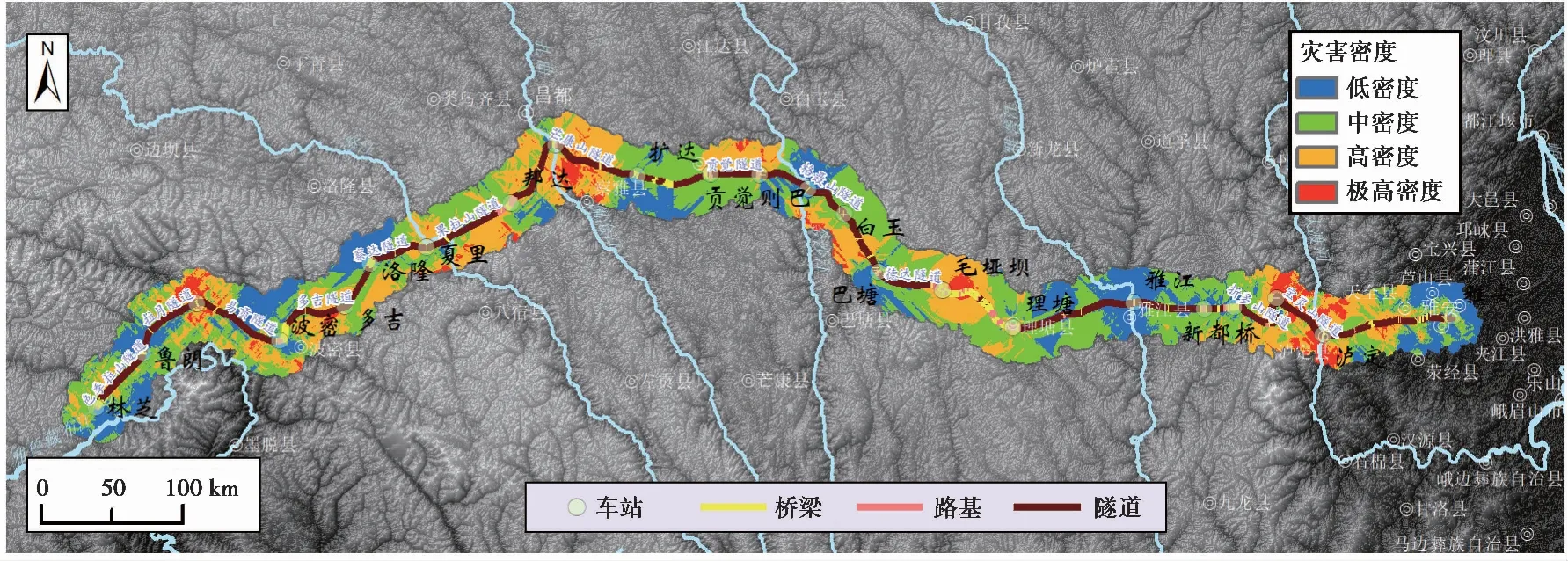

1.1 川藏铁路地表灾害综合密度分布规律

灾害密度在很大程度上反应了某一区域的灾害易发性分布特征。通过遥感解译、文献资料和野外调查发现,川藏铁路沿线崩塌落石、滑坡和泥石流等地质灾害多发、频发,各类灾害的数量和规模均不同。该区域大型、中型和小型灾害数量不等,巨型规模并不罕见。基于灾害分布数据,在计算灾害密度时对不同类型、不同规模的灾害赋予不同的权重,从而得到综合地质灾害密度的计算方法:

(2)

根据此方法,得到川藏铁路灾害综合密度分布图(图4)。从图中可知,该区域内的3大类灾害分布具有不均匀的特点,表现为明显的聚集性,大江大河地带多于高原内部和湖盆区,如沿大渡河、澜沧江、易贡藏布和帕隆藏布河谷及两岸附近等聚集明显。地质灾害高密度区主要分布在江河河谷及沿岸和盆地边缘,如大渡河沿岸区域、毛垭坝盆地边缘区域、金沙江沿岸区域、澜沧江沿岸区域、怒江沿岸区域和波密至通麦段。地质灾害中密度区主要分布于雅安至泸定段、火夹仲至雅江段、白玉至罗麦段、贡觉到扩达段、邦达至夏里段、林芝至鲁朗段。其中:极高密度区和高密度区受断裂带活动影响更明显。

图4 地质灾害密度综合分布图

1.2 川藏铁路地表灾害综合危险性分布

在川藏铁路地表地质灾害密度综合分布的基础上,本文基于ALSA(Li et al.,2017)等模型进行危险性评价。在评价过程中,综合考虑了影响灾害易发的地质、构造、地貌、降雨、地震、工程地质力学(岩体的黏聚力C和摩擦角φ)等因子,得到川藏铁路沿线及邻区的地表地质灾害的综合危险性分布(图5)。其中:地质图因子来自全国1︰250万比例尺地质图; 构造图因子参考Deng et al.,(2003)的断裂数据; 地貌图因子来自全国1︰100万比例尺地貌数据; 降雨因子来自全国1km空间分辨率降水栅格数据集; 地震因子是指地震动峰值加速度,来自《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015); 工程地质力学因子主要来自川藏铁路沿线多个研究区域内相关文献采用的黏聚力C和摩擦角φ值。考虑到川藏铁路沿线地质灾害的实际发生情况,将地质灾害危险性分为4个等级:低危险性(0~0.105)、中危险性(0.105~0.218)、高危险性(0.218~0.454)、极高危险性(0.454~1.000)。

图5 川藏铁路及邻区综合地质灾害危险性分布图

1.3 地表地质灾害综合强度(脆弱性)分布

在危险性分析的基础上,采用地质灾害动力学模型(Lan et al.,2007; Wu et al., 2019, 2020),计算模拟川藏铁路沿线地质灾害动力学过程,获得灾害能量分布,并根据能量分布得到风险所需要的易损性分布(图6)。结果表明,川藏铁路地表地质灾害高能量区域主要集中在鲁朗段至多吉段、邦达段至昌都段、贡觉段至巴塘段、雅江站附近和泸定车站附近。造成这种特征的原因主要包括两个方面:一方面,复杂的构造格局和强烈的变形控制了这几个极高和高危险集中区复杂而剧烈的新构造运动,孕育了地质灾害的多发环境,为地质灾害的发生提供了丰富的物质来源; 另一方面,强烈切割的地形,山高坡陡谷深的地貌格局不仅提高了灾害发生的能量量级,也加剧了灾害发生路径和频率的多样性、不确定性及密集性。针对以上极高风险区和高风险区,在铁路建设过程中,需要加强对灾害频率密集区的避让,同时也要加强灾害能量强度较大区域的防护与监测。

图6 地表地质灾害能量(脆弱性)分布图

1.4 地表地质灾害综合风险

根据国家地震防控标准, 50年内超越概率63%属于多遇地震, 50年内超越概率10%属于基本地震, 50年内超越概率2%属于罕遇地震。本次川藏铁路沿线区域地质灾害风险评估以不同超越概率下的地震工况作为背景,分析不同地震裂度下的风险分布情况。

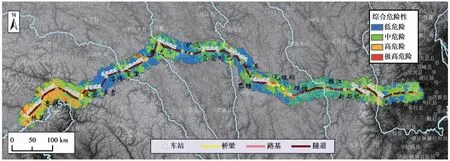

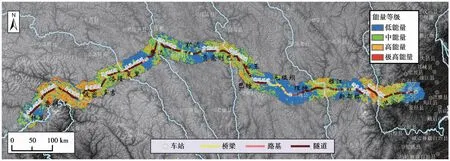

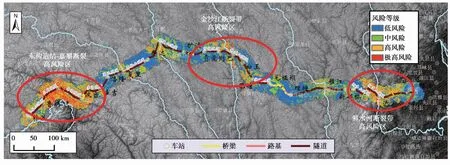

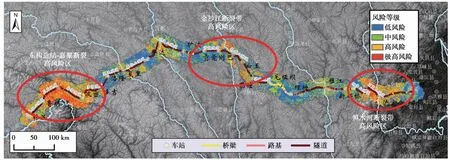

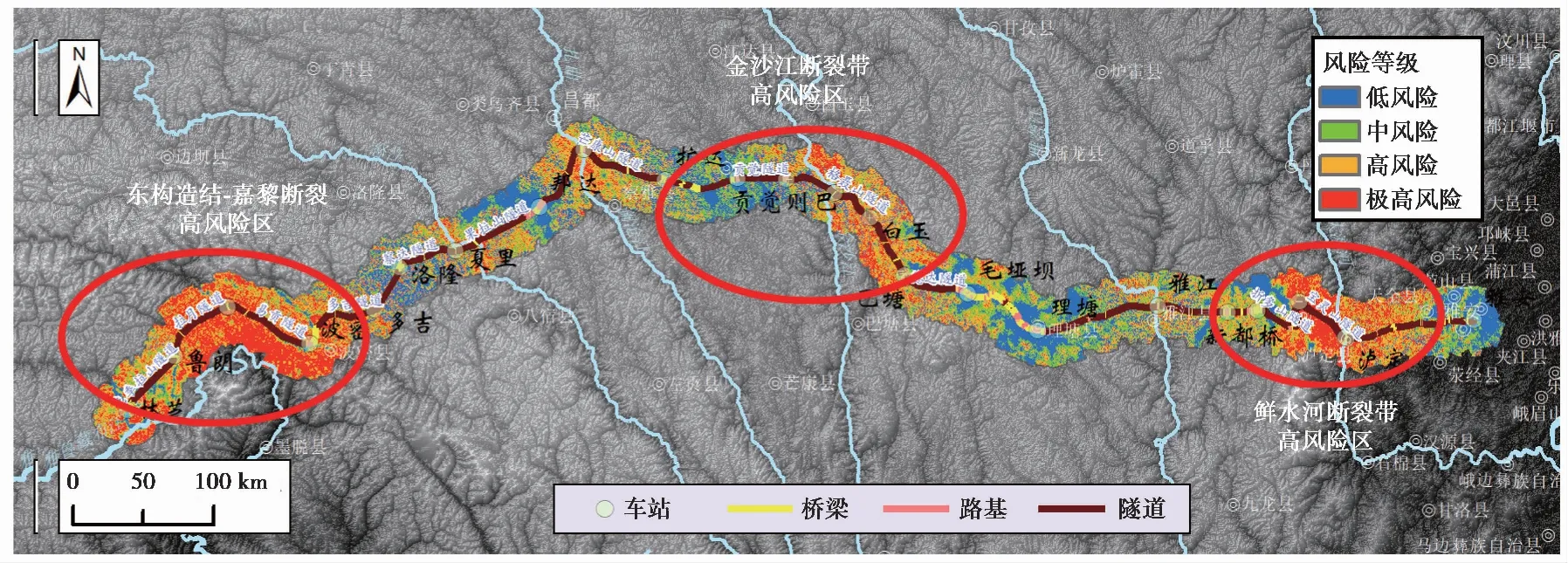

根据地表地质灾害综合风险评估模型,在上述危险性分布和灾害动力学强度分布分析的基础上,以超越概率为63%, 10%,和2%的地震工况情境为大背景,得到了川藏铁路沿线地表地质灾害风险分布图(图7)、基本地震情景下地质灾害风险分布图(图8)和罕遇地震情景下地质灾害综合风险(图9)。考虑到川藏铁路的实际灾害风险,将综合风险划分为4个等级:低风险区(0~0.423)、中风险区(0.423~0.501)、高风险区(0.501~0.595)和极高风险区(0.595~1.0)。

图7 川藏铁路沿线及邻区综合风险分布图

图8 川藏铁路沿线及邻区基本地震情景下综合风险分布图

图9 川藏铁路沿线及邻区罕遇地震情景下综合风险分布图

地质灾害高危险区和极高危险区主要分布于东构造结、金沙江断裂带、鲜水河断裂带、嘉黎断裂带、澜沧江断裂带、怒江断裂带邻区。在考虑地震影响的条件下,地质灾害风险分布受到研究区内主要构造断裂带的控制。根据结果,川藏铁路沿线可识别出3个地表灾害高风险区,分别是鲜水河断裂带、金沙江断裂带和东构造结地区。并且随着地震烈度的增加,中、高危险区以断裂带为中心向两侧扩展,低、中、高危险区向极高危险等级转化。例如,随着地震烈度的增高,东构造结和鲜水河断裂带区域的地表地质灾害高风险范围急剧扩大,导致川藏铁路的林芝—波密段、洛隆—邦达段、新都桥—折多山段处于高乃至极高风险。上述几个极高风险区和高风险区,除了上文所述的复杂地质地貌特点,也是强烈地震活动的密集区。位于高风险区域的川藏铁路在规划建设过程中,不仅要注重自身结构抗震性能的设计,同时也要注重次生灾害带来的链生风险,需要加强监测预警工作。

2 地下重大地质风险分析

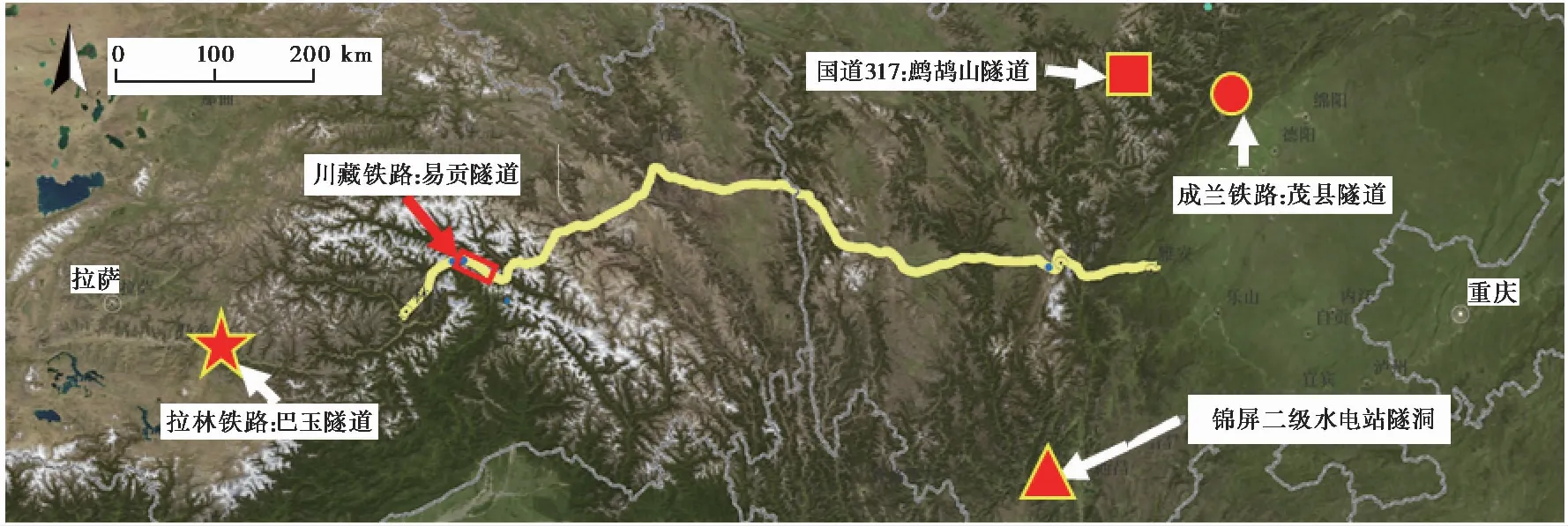

川藏铁路隧道工程占全线的83%。因此,地下工程地质风险是关乎隧道工程安全的核心问题。地下地质风险主要包括断裂活动、岩爆、大变形、高地温等复杂地质状况。本研究分别构建了断裂活动、岩爆和大变形等工程复杂地质状况风险分析模型,在此基础上,根据现场地质调查的资料和川藏铁路沿线及邻区已建成和在建的工程实例,初步分析了川藏铁路沿线断裂活动、岩爆、大变形等地下工程复杂地质状况总体的风险情况。受篇幅所限,本文以川藏铁路沿线长度最长的易贡隧道(42.5km)为例,开展断层活动性、岩爆、大变形等地下工程复杂地质状况风险定量的评价,最后建立整合风险评估模型,评估其综合地下工程地质风险。川藏铁路沿线易贡隧道的区域位置及邻区工程实例位置如图10所示。

图10 川藏铁路易贡隧道区域位置及邻区工程实例

2.1 断裂活动性

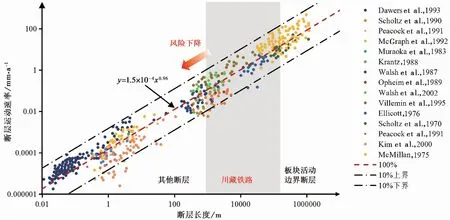

断层活动及其影响是川藏铁路面临的首要风险。川藏铁路沿线分布鲜水河断裂带、金沙江断裂带、澜沧江断裂带、怒江断裂带、嘉黎断裂带等11条深大断裂带(郭长宝等, 2021)。活动断裂活动性强,在蠕滑作用下积累的位移变形和应力效应可直接破坏隧道的空间结构(刘学增等, 2020)。因此,定量判别活动断裂对隧道影响的位置和范围,是可研阶段活动断裂避让规划和工程设计方案的重要参考。许多研究表明:断裂带的几何特征、破碎带宽度与活动速率具有一定的相关关系(Kim et al.,2004; Faulkner et al.,2011),因此,本文采用统计模型的方法建立一种断裂活动与影响带宽度的普适性统计评估模型。通过收集整理已有文献中包括川藏沿线在内的世界范围内的断层几何特征、断层活动性、断层影响宽度等数据,将断层的几何特征与断层的活动性联系起来,从而得到断层几何特征与活动性的普适性定量统计评估模型:

y=1.5×10-4x0.96

(3)

式中:x为断层的长度;y为断层的活动速率,两个参数的统计相关关系如图11所示。由图可知,两个参数具有很好的相关关系,根据活动断裂的长度范围和活动速率,川藏铁路沿线的活动断裂主要分布在图中的灰色区域内,而灰色区域右侧数据主要来源于板块活动的边界断层,如圣安德烈斯断裂带。因此,无论是从断裂的几何特征,还是从断裂的活动特征,在全球范围内,川藏铁路沿线的活动断裂均处于中上等的位置。

图11 断层几何特征与活动性的普适性统计评估模型

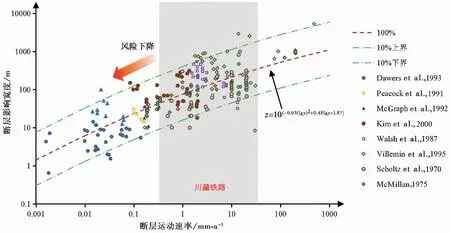

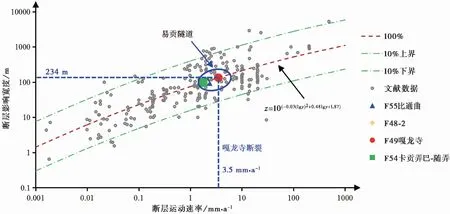

在此基础之上,将断裂带影响宽度与断裂活动速率联系起来,得到了断裂活动速率与断裂带影响宽度的统计关系:

z=10(-0.03(lgy)2+0.48lgy+1.87)

(4)

式中:z为断层影响宽度;y为断层的活动速率,两个参数的统计相关关系如图12所示。由图可知,随着断层活动速率的增加,断层影响宽度逐渐增加。从断裂带影响宽度的整体水平来看,川藏铁路沿线活动断裂的活动速率较高,主要分布在图中的灰色区域内,因此,沿线断裂带影响宽度的风险水平相对较高,川藏铁路穿越活动断裂时,需要加强隧道安全防控设计与隧道稳定性的长期监测。

图12 断裂带影响宽度的普适性评估模型

图13 铁路沿线各断裂带影响范围分布图

图14 易贡隧道断裂带影响范围

2.2 岩爆风险

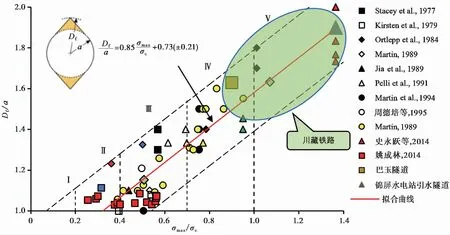

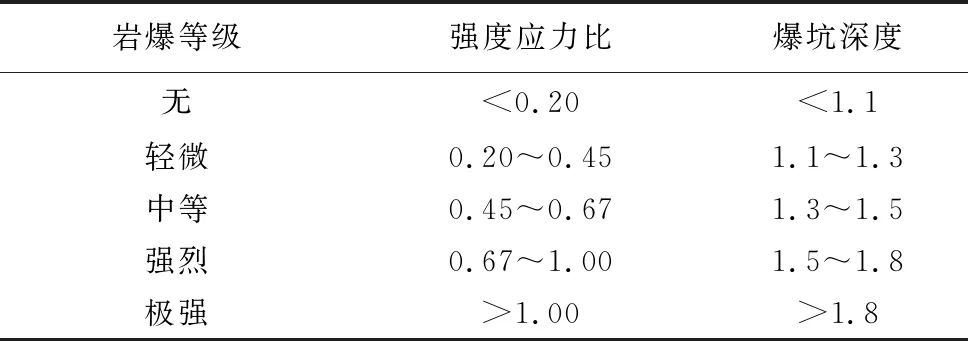

受新生代以来地壳急剧抬升、板块强烈挤压的影响,川藏铁路沿线活动断裂发育,存在大量构造应力高度集中的地质环境。此外,根据现场地质调查,川藏铁路沿线分布大量的硬质岩,以花岗岩、闪长岩、花岗片麻岩为主,隧道段硬质岩约占全线的47%,因此,川藏铁路隧道段将常常遭遇岩爆复杂地质状况。针对岩爆问题,国内外学者提出了多种岩爆预测方法,包括应力判据法(Barton et al.,1974; Russenes,1974; 徐林生,1999),现场实测法(Feng et al.,2015; Ma et al.,2015),指标判据法(Kidybinski, 1981; 冯涛等, 2000; 苏国韶, 2006)等,其中:应力判据法是通过岩石应力与岩石单轴抗压强度的比值来判别岩爆的程度,是一种广泛用于隧道施工前的岩爆预测方法。其优势在于:基于有限的实测地应力数据,通过地应力反演得到隧道全线地应力场,同时结合地质资料中岩石的单轴抗压强度,即可得到施工前隧道全线的岩爆初步预测结果。然而该方法给出的结果多为岩爆等级的定性预测,难以给出岩爆的范围和程度的定量预测。Martin et al. (1999)根据多个工程实例的实测数据,将爆坑深度与围岩的强度应力比联系起来,为岩爆的定量预测提供了新的思路。因此,本文在Martin et al. (1999)的基础上,收集了全球范围内66个典型岩爆隧道的强度应力比、隧道跨度及最大爆坑深度等数据,得到了爆坑深度与围岩强度应力比之间的表达式:

(5)

式中:Df为爆坑影响深度;a为隧道半径;σmax=3σ1-σ3为硐室围岩的最大切向应力;σc为岩石的单轴抗压强度。同时,该模型也结合Hoek et al.(1980)岩爆等级划分依据(表1),可实现岩爆的定性与定量的共同预测,Df/a与σmax/σc的相关关系与岩爆等级划分(图15)。

图15 爆坑深度预测普适性模型

表1 岩爆等级分级标准

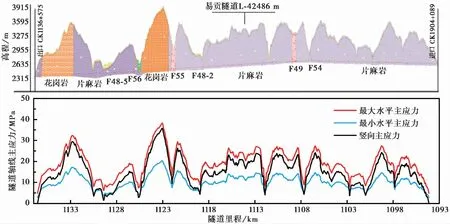

由图15可知,最大爆坑深度与围岩强度应力比呈很好的线性关系。此外,由式(5)可知,岩爆发生的初始应力为0.33σc(当Df/a=1时),基本符合初始岩爆的应力范围 0.25σc~0.5σc(Martin et al.,1999)。因此,该模型在岩爆预测中具有良好的适用性。根据现场地质调查和测试,川藏铁路沿线可能发生岩爆地段的强度应力比σmax/σc约为1~1.4,在川藏铁路沿线及邻区已建成或在建隧道的岩爆实例数据中,川藏铁路拉萨—林芝段巴玉隧道的最大爆坑深度范围2~3m(Df/a=1.46~1.70)(严健等, 2019),锦屏水电站的最大爆坑深度约为3m(Df/a=2)(史永跃等, 2014)。因此可以推断,从岩爆风险的整体水平上看,川藏铁路沿线隧道在发生岩爆地段的岩爆风险等级主要位于图中绿色区域,处于岩爆风险的强烈和极强等级。基于上述预测模型,以易贡隧道为例,对川藏铁路岩爆风险进行分析评价。根据现场地质勘察资料、室内岩石单轴抗压强度(表2)和钻孔地应力数据,采用三维地应力反演的方法得到了全线的地应力分布(郭延辉等, 2020)(图16)。由图可知,隧道沿线最大水平主应力σH可达到38.2MPa,垂直主应力σv和最小主应力σh沿轴线分布规律与最大主应力相似,且随着埋深增大,垂直主应力σv明显大于最小水平主应力σh。

图16 隧道沿线地应力分布图

表2 岩石基本力学参数

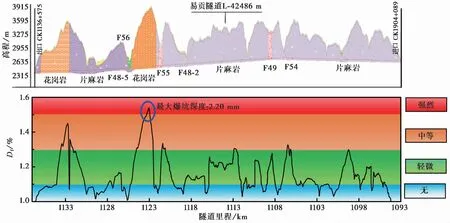

基于以上数据,得到了易贡隧道沿线岩爆最大爆坑深度分布的定量评估结果(图17)。由图可知,易贡隧道可能发生岩爆段落总长度达24757m,占隧道全长的58.29%,其中中等及以上岩爆段落3213m,占隧道总长度的7.58%。岩爆主要发生在岩体较完整的弱风化片麻岩和弱风化花岗岩中,且地应力普遍高于25MPa。在埋深较大的花岗岩段落,地应力可达38MPa以上,有强烈等级岩爆发生的可能。预测隧道爆坑最大深度比1.54,按易贡隧道当量半径4.07计算,预测最大爆坑深度可达2.20m以上。

图17 易贡隧道最大爆坑深度预测分布图

2.3 大变形风险

在高地应力地区,除了岩爆问题,当铁路隧道穿越片岩、千枚岩、板岩、页岩和构造破碎带等岩层时,易发生强烈挤压的大变形问题。当前,国内外学者针对大变形的判别和预测进行了大量研究,现有的大变形预测方法主要为定性判别法,如Wood(1972)、Nakano(1979)、Jethwa et al. (1984)、Barla(1995)等方法,和定量预测方法,包如Hoek et al. (2000)方法。其中Hoek et al. (2000)根据围岩强度应力比划分了挤压变形的等级,同时给出了有无支护条件下围岩的挤压变形量,可以实现大变形的定量预测。

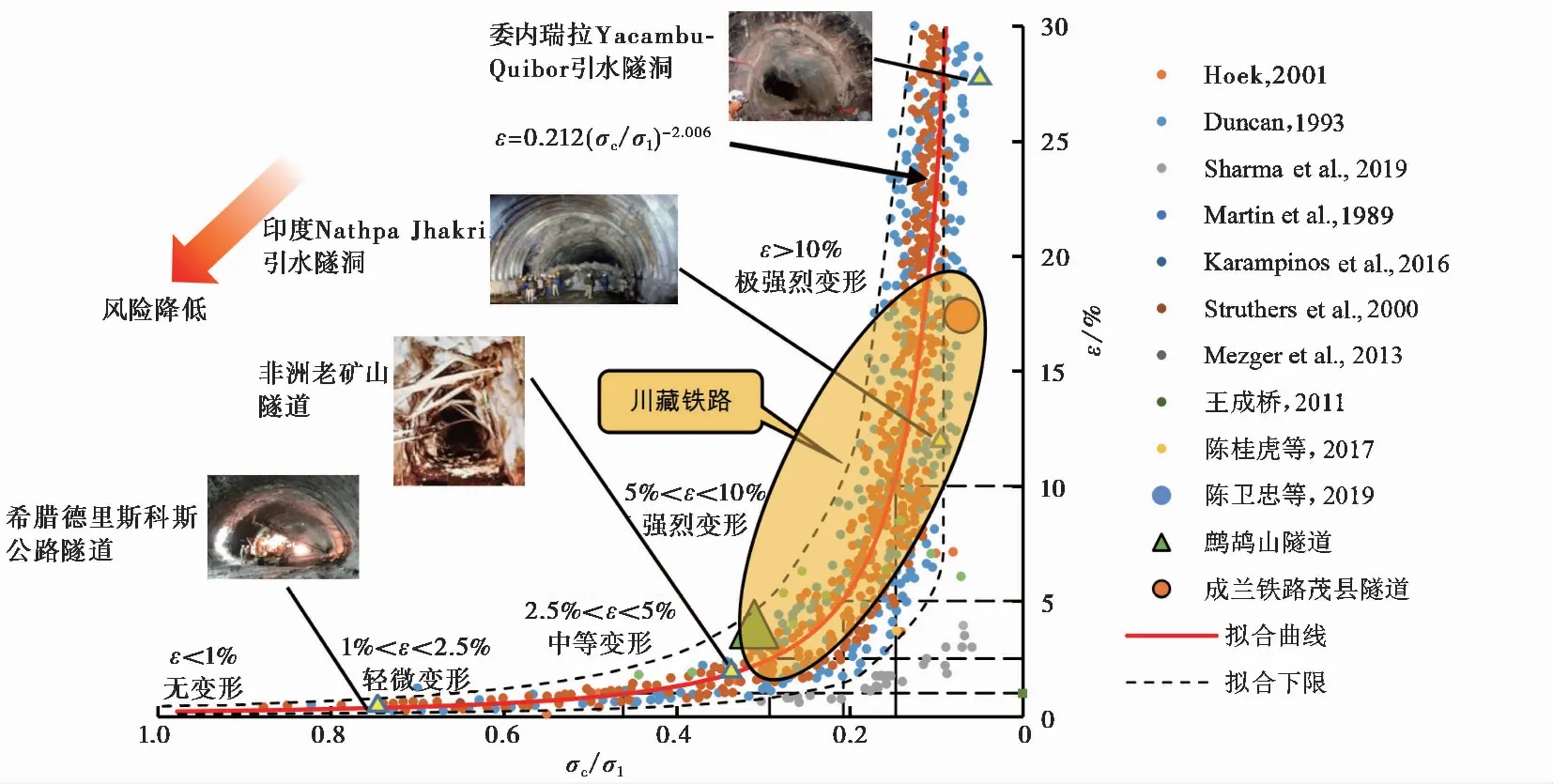

本文在Hoek et al. (2000)方法的基础上,补充收集了大量国内、国外典型隧道软岩变形数据,得到了隧道变形量与围岩强度应力比之间的普适性统计关系模型:

ε=0.212×(σc/σ1)-2.006

(6)

式中:ε为隧道相对变形量;σc为岩石单轴抗压强度;σ1为最大主应力。相关关系和分级标准如图18所示。

图18 围岩强度应力比与变形量的普适性统计模型

由图18可知,隧道的强度应力比和相对变形量之间具有较好的幂指数变化规律,强度应力比从高到低的变化过程中,隧道的相对变形量逐渐增大,隧道面临的大变形风险逐渐升高。在强度应力比较低时,由强度应力比改变而引起的隧道相对变形量变化更显著,而强度应力比较高时,隧道相对变形量的变化趋缓。根据现场地质调查资料和测试数据显示,川藏铁路沿线可能发生大变形地段的围岩强度应力比σc/σ1=0.1~0.3,在川藏铁路沿线及邻区已建成和在建隧道的大变形的实例中,成兰铁路茂县隧道发生大变形的最大变形量为922.6mm(相对变形ε=17.41%)(侯国强, 2019), 317国道鹧鸪山隧道的最大变形量为420mm(相对变形ε=4%)(陈卫忠等, 2019),因此可以推断,从大变形风险的整体水平上看,川藏铁路沿线隧道在发生大变形地段的岩爆风险等级主要位于图中黄色区域,处于大变形风险的强烈和极强等级。

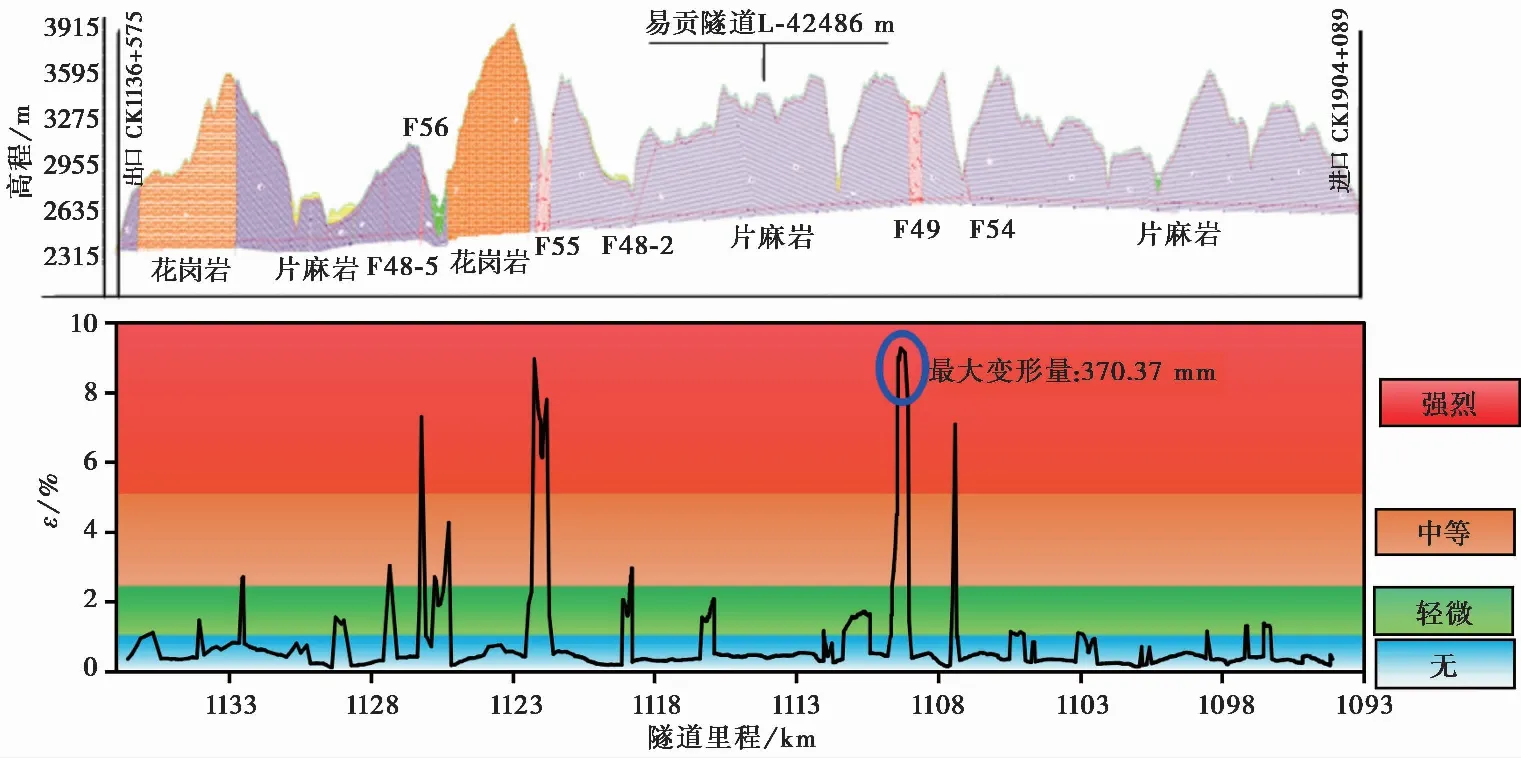

基于上述预测模型,对易贡隧道进行大变形风险分析评价。沿线的应力分布和岩体强度如上文所述,得到易贡隧道沿线的大变形分布(图19)。结果显示,易贡隧道可能发生大变形段落总长度达7123m,占隧道全长的16.77%,其中中等及以上大变形段落2368m,占隧道总长度的5.58%。大变形主要发生在断层构造作用强烈的破碎岩体中以及节理裂隙发育的软弱岩体中。在岩体高度破碎的断裂带附近,隧道相对变形量可达到9.1%,按易贡隧道当量半径4.07计算,预测最大收敛量可达350mm以上。

图19 易贡隧道大变形预测分布图

2.4 地下工程复杂地质状况综合风险

为获得隧道地下地质综合风险,构建隧道地下复杂地质状况综合风险模型,可采用公式:

(7)

式中:R为综合风险;Ri为第i类风险分析结果;F()为归一化函数,将Ri归一化到[0,1]区间,按照上述各类风险等级划分,归一化的等级划分为4级: Ⅰ级(0~0.25)、Ⅱ(0.25~0.50)、Ⅲ(0.50~0.75)、Ⅳ(0.75~1.0)。

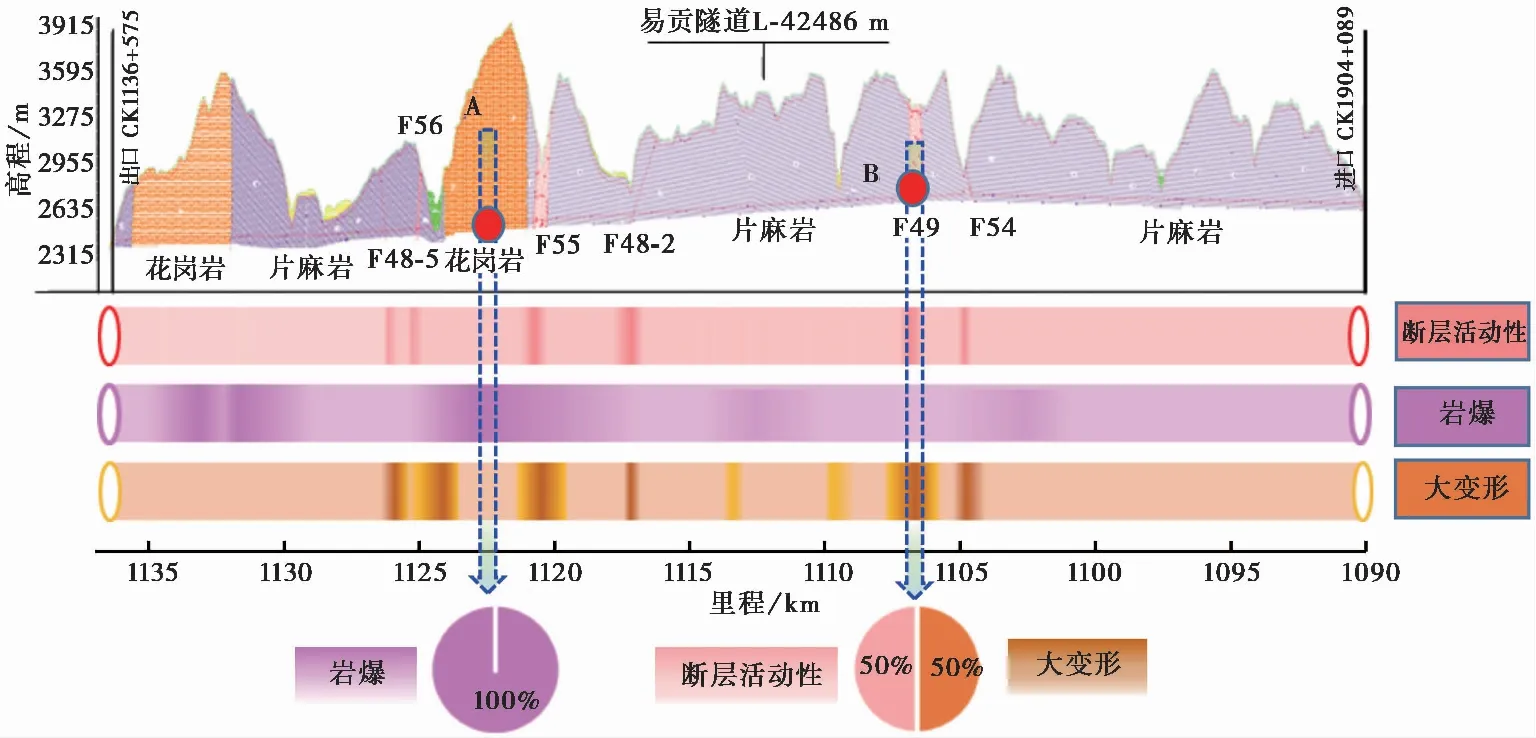

基于上述公式,对易贡隧道断层活动性、岩爆、大变形等风险进行了综合分析,可得到隧道不同段落地下地质综合风险的定量评价结果(图20)。由图可知,A段落的主要风险为岩爆,占综合风险的100%; B段落的主要风险为断层活动性和大变形,各占综合风险的50%。该研究结果可为进一步的设计与施工提供重要的数据参数。

图20 易贡隧道综合风险分布图

3 主要结论

作为史上修建难度最大的铁路,川藏铁路穿越区沿线具有显著的地形高差、强烈的板块活动、密集的深大断裂、频发的山地灾害等恶劣地质环境特点,工程建设面临着复杂多变的地表和难以预测的地下重大工程地质安全风险挑战。本文基于川藏铁路沿线的翔实的时空数据集及资料,采用地表和地下风险定量评估模型,深入综合分析了川藏铁路可研阶段沿线的重大工程地质风险及其对工程的影响。主要结论如下:

(1)由于地质构造条件的复杂性,川藏铁路穿越区存在不同程度、不同类型的地表和地下重大工程地质风险; 川藏铁路沿线的地质灾害、断裂活动、岩爆和大变形等重大工程地质灾害的总体风险等级相对较高。通过风险定量分析,可以为可研阶段提供依据,并进一步指导后续的设计与施工的优化和深化。

(2)地表地质灾害综合风险分析结果表明:川藏铁路沿线总体上存在3个地表地质灾害高风险区,分别是鲜水河断裂带、金沙江断裂带和东构造结地区; 随着地震烈度的增加,即从多遇地震场景到基本地震场景,再到罕遇地震场景,高风险区和极高风险区呈沿控制性断裂分布逐渐向外扩展的趋势,且原有的高风险区域会向极高风险区转变。位于高风险区域的川藏铁路在规建设过程中,不仅要注重自身结构抗震性能的设计,同时也要注重次生灾害带来的链生风险,需要加强监测预警工作。

(3)断层活动及其影响是川藏铁路面临的首要风险。在三维空间建模基础上,通过收集整理世界范围内的断层几何特征、断层活动性、断层影响宽度等数据,建立了断层几何特征与活动性的普适性统计评估模型,得到了川藏铁路全线断裂活动性风险定量评价结果及分布规律。

(4)隧道岩爆与大变形风险皆由高地应力引起。川藏铁路隧道埋深大、受构造应力场影响显著,岩爆和大变形问题突出。基于国内外的大量隧道工程实例,分别建立了岩爆和大变形风险评估的定量模型。对于岩爆风险,研究建立了强度应力比与爆坑深度的普适性统计模型; 对于大变形风险,研究建立了围岩强度应力比与变形量的统计关系; 结合相关铁路规范,以易贡隧道为例,开展了典型隧道岩爆、大变形风险的定量评价,评估了川藏铁路典型隧道全线岩爆、大变形的风险分布特征和规律。

(5)通过构建的隧道地下工程地质风险综合模型,定量评价了隧道全线不同段落的综合地下工程地质灾害风险分布特征,并获取了不同段落的各类地下工程灾害风险的比例,可进一步为后续的隧道设计与施工提供重要的参考信息。

——千岛湖站