文化符号学视阈下的俄语成语文本解读

华中师范大学 宋建华

1.引言

卡西尔指出,文化和语言都是符号性的。语言不仅是文化的一种形式,它其实就是一种“元文化”(戴昭铭1996:17)。成语是语言中关于集体文化和个体文明的精华部分,成语作为独具表现力的语言符号被赋予了文化符号的功能,透过成语可以观视到语言背后的文化大厦。

成语以言成象,以象寓意(刘永红2002:4)。俄语成语的情感由富有民族特性的、形象生动内涵丰富的事体或画面来表达,成语研究的核心问题便是形象。象是一种特殊的符号,具有直观性、图像性特征。成语重象,意在以视知觉济言语之穷,交际主体通过观象、取象,对象有所认知,有所理解(龚鹏程2005:90),循象会意,获取不易于言说的抽象含义或情感关联。成语是一种“辞象”(словесный образ)(高艺2006:165),是符号体系之间交互作用的节点,它一头连接的是作为符号体现的语言,另一头是具体生动的象,成语的意的识解是言与象交会作用的结果。因此,成语属于洛特曼着力探讨的第二性的模式化系统语言,成语文本内部存在不同符号语言(语言文字、图像符号、文化符号)的相互作用。

文化符号学在洛特曼的整体理论体系中占据重要地位,是其学术生涯后期的重要转型成果。洛特曼秉持语言中心论思想,认为语言在符号系统中处于中心地位,“语言是代码加其历史”(Лотман 2000:15)。在文化符号学中,文化被理解为多层的符号系统,本质上作为元符号系统的语言(王铭玉等 2013:534)成为文化的系统组织手段。在此基础上,文本的概念应运而生,被理解为文化的实体表征。成语是由自然语言书写的文化文本,文化符号学的理论成果向成语研究提供了新视角,为解释成语文本的文化特征、生存空间和文化交际功能提供了新方向。

2.作为文化文本的成语

在洛特曼的文化符号学理论体系中,符号所表现的事物只有通过交际空间赋予它的文化底蕴才能被认识(杜桂枝2002),因此语言符号的文化语义内涵成为文化符号学的中心议题。语言系统中语汇最能反映文化内涵,而形式上大于词,功能上等于词的成语无论从绝对叠加,还是相对融合的角度来看,都包含更巨大的组织性信息熵量。

借鉴信息论的理论成果,洛特曼认为“文化的暂定义可以规定为由人类社会各集团获得、保存和传递的非遗传性信息总体”(Лотман 1992:46)。简言之,文化就是信息,是处理和组织从外部世界得到的信息的机制。俄罗斯符号学倾向于从文本这一概念出发来描写和阐释符号系统的表现,偏好于探索各种文本的结构形式、信息容量、交际潜能、文化底蕴、历史渊源等方面的特征(王铭玉、王双燕2019)。

文化是多层级的符号和文本系统,是一个“大文本”、大环境或符号域。文化符号学中的文本(текст)概念与语言学意义上的文本不同,洛特曼所言之文本是信息的生产、传递和存储,是符号活动(郭鸿2006)。文化表现为信息系统,而文本是保存和传递信息的载体,此文本便成为文化的实现和表现形态,是文化的第一要素(первоэлемент)(或基本单位)(базисная единица)(Лотман 1995:214)。文化研究即是文化的文本化过程,研究者必然需要借助某一或某些文本发现符号系统外的现实存在。

文本可以是用自然语言写成的,但并非任何用自然语言写成的传达都是文本,只有那些拥有某种完整意义且能够完成某种完整功能的自然语言作品才能称之为“文本”。其次,所谓“完整意义”及“完整功能”是以特定的文化语境为背景的。同一个传达可以是一个文本,也可以作为某文本的一部分(康澄 2005a)。

文本的概念并非特指某一特定实体类型,表现为负载文化信息的任何形式,如一部小说、一幅画、一首音乐、一座建筑等等。可见,文化的文本是多元的,大致可分为语言文本和非语言文本,但并非所有语言文本都属于文化的范畴。就文本的所指而言,语言文本必须具有文化信息与文化价值,才能成为文化文本(текст культуры)。成语的固定性和复现性特征与其文化价值互为前提。成语为存储和增值文化信息提供平台,同时成语的文化属性赋予其跨越时间障碍的活力与生存空间。从这个意义上来说,成语语义的约定俗成性(условность)正是文化自身特点的辐射。

在文本的能指方面,语言文本结构包含自然语、体裁语和自建语三个层面,其中自然语层面的语言文本主要用于日常交往,还不属于文化交际;体裁语建立在自然语的基础上,服务于社会、科学、艺术等领域,大多已进入文化的范围;而自建语层面的文本体现个性的立场和视角,往往可使语言文本跻身于文化创造之列(白茜2007:73)。成语的魅力在于它可以任意参与这三个结构层面。与汉语成语相比,俄语成语多具有较强的口语性特征,同时也有文语性成语。成语可用于不同体裁中服务特定的言语需要,常通过形象生动的语表义引申出交际主体意欲表达的事理和情感说明。成语在作为外形的“言”上表现为自然语和体裁语,在本质上则是言者为特定语境自建的交际语层。成语是用自然语言书写的文化文本,是意有所指的,它所构筑的言语形象一定包含着或喜或恶、或褒或贬的意味。

洛特曼同时将文本分为连续性文本(континуальный текст)和离散性文本(дискретный текст)两个次类。第一类文本由连续性符号构成,这样的文本是一个完整的符号,整个文本作为信息的携带者,不能分割成单独的符号。第二类文本则由离散性的——词语——单独的、有序的符号构成,是“规约性文本”(конвенциональный текст),其中符号是第一位的,文本是次要的、第二性的。两类文本之间并非存在绝对的二元对立关系,在鲜活、具体的言语交际中往往存在两种类型交织共存的文本实体。成语便是如此。成语作为特殊文本是由离散性的语言符号构成的,同时具有表达方面的超词汇性(сверхсловесность)和内容方面的整体性(слитность),是不可切分的语义块(неразделимый семантический блок),成语总是通过整体呈现的方式反映文化信息和履行交际功能。

3.成语意义的文化生存空间

符号学关注符号所承载的意义的建构、生成与传播。文本意义是对世界加以模式化获得的文化信息,本质是现实存在通过文本语言在人脑中的整合反映。换言之,文本意义受客观现实、语言及文化的世界图景影响,与人的认知或心理密切相关。

文本只有在一定的文化空间中才得以理解。洛特曼提出,文化文本的存在空间是符号域(семиосфера)。符号域的概念是在苏联生物学家维尔纳茨基生物域的理论启迪下提出的。它的整个符号空间与生物圈一样是一个有机整体,所有的具体符号行为相互联系,共同作用,组成一个连续的文化统一体。“任何一个单独的语言都处于一个符号空间内,只是由于和这个空间相互作用,这个语言才能实现其功能。并不是单独的语言,而是属于这一文化的整个符号空间,应当被视为一个符号单位、一个不可分解的运作机制。我们将这一空间定义为符号域”(Лотман 2000:553)。只有在符号域这个大环境、大背景下,符号才能与其他要素互参产生功能。符号域先于意义而存在,是文化文本的作用前提和生存条件。如“东风”的概念于俄语文化空间而言并没有特别的涵义,在汉语中却是益于联想的形象,在“等闲识得东风面,万紫千红总是春”(Везде опознаются черты восточного ветра,буйство цветов и красок — наступившая весна),“东风随春归,发我枝上花”(Восточный ветер вернулся следуя весне,цветы на ветке распустились в моём дворе)等诗句中特指春风,再有“借东风”的说法源自诸葛孔明巧用天时的典故,转指利用好的形势、条件。

如果说语言符号具有文化性,文化具有民族性,那么自然就可以推绎出语言符号具有民族性(王文斌、崔靓2019)。俄汉语中都存在大量成语,这些语言材料分属不同语系,处于不同的民族文化氛围中,因此成语的形象体系、语音和语法结构、表意方式甚至是各民族对成语的理解和态度也存在很大差异。成语是自历史流传下来的固定性用法,其使用需要通过组块提取和整体解读的方式进行,这便对异语使用者和异文化背景下的认知主体提出了背景知识(фоновые знания)的要求。只有在了解目标文化的特点和现实基础后,认知主体才能析出符合对方思维的文本意义,继而服务于语言、文化学习及正常有序的跨文化交际。描述同一现象或事例,不同民族会选取相去甚远的物象,观察出相近的意义,这一点是语言学习者应该特别关注的地方。如讽刺听者不知所云,难以理解高深的或高雅的内容,汉语中用“对牛弹琴”,俄语则用“бросать жемчуг перерд свиньями”(在猪面前扔珍珠);形容因寒冷、恐惧而引起的身体反应时,汉语用“鸡皮疙瘩”,而俄语为“гусиная кожа”(鹅的皮肤);表达极度贫穷,俄语用“ни кола ни двора”,英语用“No home no house”,汉语则为“一贫如洗”“家徒四壁”等。对翻译工作者而言,成语不能逐词地译成别种文字,需要“以形象译形象”,方能适应信息接受者的思维习惯,同时维持成语富于联想的独特魅力。

在符号域中“边界”(граница)这一概念尤为重要,它同时起到区分和联系不同事物的作用。民族文化符号域边界两侧的符号体系有所不同,因而往往造成跨文化交际的阻碍。边界附近的多语性(полиглотизм)和多文化性特征最为明显,不同的文化符号在此相互交流,故而最为活跃。边界是开放性的屏障,同时属于域内和域外交际空间,连接系统与外系统,是外来文化文本内化的翻译和过滤机制,将“他”语言转换成“我”语言,是一个归化吸收的过程。需要强调的是,归化过程仍然保留异语文本的特性。文本和文化具有内在多语性(полиглотизм)的兼容性特征,这也是文本符号系统作用和完整意义生成的机制,如洛特曼所言,“抽象出一种语言作为指号过程的基础是愚蠢的抽象行为”(Лотман 2000:30)。符号域的有界性是一个模糊的、相对的、运动的概念。异域文本的互动互译促使符号域边界不断变化,整个民族文化符号域由于边界的位移而不断变化更新,并始终处于动态的张力之中(焦丽梅2017)。因此,边界又承担文化信息的加速器和催化剂角色(管玉红 2006:156)。

文化在交际中生存和发展。文化域中来自外部的文本增加,有时是文化发展有力的刺激因素(Лотман 2000:506)。在各民族的成语库中都能找到反映民族文化交际融合的痕迹,有些成语直接借鉴外来文化,如成语“синий чулок”借自英语blue stocking,特指女学究,源于英国18世纪出现的专为贵族妇女举办的文化沙龙的名称。再如汉语成语“五体投地”原是古印度佛教一种最恭敬的仪式,后比喻佩服到了极点。然而,这些痕迹和记忆的发现需要词源学者们的专门研究,一般的成语使用者通常是在无意识的状态下与外来文化和历史事实发生交集,而符号域的边界发生淡化和位移,异质的文化信息于无声处彼此交融。

4.成语的文化交际功能

基于文本的符号学思想集中体现在对文本功能的动态审视上,即从交际学角度来研究文本的运行机制和功能,就是所谓的“交际符号学”思想,这一思想是洛特曼文化符号学理论体系中最为重要的组成部分(赵爱国2008)。文化活动就是交际活动。成语的交际功能在很大程度上取决于该语言符号的文化内涵及其在交际中的作用。作为集体智能的文化(культура как коллективный интеллект)必然会具有记忆、存储和创造生成信息的功能(张海燕2007)。据此洛特曼提出文化文本具备的3个功能:信息传递功能、信息生成功能和文化记忆功能。

所谓信息传递功能,指的是传达者将信息传递给接受者,即交际功能。文化交际有赖于对话机制(механизм диалога),交际理论一般建立在“传递者—信息—接受者”,即“代码—文本—解码”的对话模型基础之上。符号在交际中出于指称的需要而产生,交际过程涉及到符号的生产者和接受者。承载信息的文本履行告知功能,整个交际过程意在达到信息、代码的恒量传递。在这个过程中,如果文本的编码与读者的解码完全一样,信息将完整准确地传递给接受者。

然而,这只是理想的“真空”效果。在实际情况中,即使交流双方使用的是同一种自然语言,也无法保证编码与解码的完全一致,因为双方最起码要有完全一样的语言经验、标准和记忆贮量,更何况还有文化传统的影响及接受者的个性特征等因素,所以编码与解码绝不可能完全相等,而只可能在某种相对的水平上近似或等同(康澄 2005b)。在交际实况中,往往是意图意义不等于文本意义,文本意义不等于识解意义。

文本传递信息的过程往往伴随量的流失甚至质的转移,这也是在交流尤其是在跨文化交际中差异、冲击和隔膜的原因所在。成语是典型的民族文化文本,其存在、发展、互动处于特定的文化空间,即符号域之中,跨域对话需要经过“界线”的转码翻译过程,受到文化包(культурный бак)的折射,相异文化符号空间的对冲营造出既新奇,又使人费解的交际情景。例如,俄语成语“мокрая курица”与汉语成语“落汤鸡”形象成素对等(отождествены по образу),但语义却不相同。“мокрая курица”意指“软弱无主见的人或惶然无措的可怜样儿”,侧重形象转义,而“落汤鸡”则指“浑身水淋淋的狼狈相”,直译为俄语应为“промокнуть до нитки”。在跨文化交际中,如果说俄语使用者可以通过复活成语“мокрая курица”的语表义(оживление образного значения фразеологизма),直指淋湿的状态,那么对汉语使用者而言,“落汤鸡”的语义却是无法与人的内在特征及情感产生联系的。

文本的第二个功能是信息生成功能,即指文本能建立某种新信息,从而形成新的文本意义,洛特曼称之为创造性功能。这时候的文本已不仅仅是现成信息的静止容器,而成为了“意义生成装置”(смыслопорождающее устройство)。文化交际的对话机制作用需具备两个条件:交际主体的对话兴趣和克服符号差异障碍的能力。前者要求差异的参与性,如果没有编码、解码符号系统间的差异,对话将毫无意义,对话机制也即失去效力;后者要求差异的相对性,这种差异必须是部分的,而非绝对、完全的异化,否则对话也无法进行。所谓“和实生物,同则不继”,文化间的差异和共性是保障文化互动有效进行的重要因素。

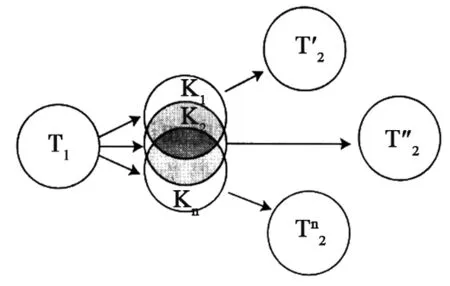

此外,同一文本往往可以用不同代码解读,这种多元解码与编码的不对称生成了“见仁见智”的复杂文化信息。洛特曼给出如下解释图式:

图1 洛特曼的解释图式

成语语义的构成形式是:符号—形象—概念。物象以语符的形式进入成语结构之后,通过认知主体的非范畴化过程引申出或普遍或富有民族和个体性格的含义。因此,成语义与作为文化主体的人的认知过程密切相关。同样的事物情景在不同的语言及该语言集体所处的文化氛围和民族情感中经由特异代码解读,从而形成不同的解释。仍以“风”的概念为例,在俄语载体看来,仅仅是指空气流动的现象,根据空气流动的特征引申出空洞(ветер в голове у кого、бросать слова/деньги на ветер、ветер свистит в карманах、ищи ветра в поле)、多变(ветер перемен、держать нос по ветру)、性格轻率(ветреный человек、подбитый ветром)等转义。在汉语成语语境中“风”或特指春风,象征美好的事物,或比喻社会风气或习俗(宁佐权2017),多与季节、方向及其他气象词汇连用(Лю Яньчунь 2011),呈现出不同的评价语义倾向,如风调雨顺、和风细雨、春风满面、桃李春风含褒义;风雨飘摇、栉风沐雨、风餐露宿、饱经风霜含贬义;雷厉风行、风驰电掣、风云际会、风流云散等为中性描述义。

文本的第三种功能是集体文化记忆功能。文本拥有文化记忆机制,拥有保存自己过去语境的能力,在面向历时维度的交际活动中发挥作用。成语是存储和传递有关人和世界的文化信息的载体,成语自文化进入语言,携带关于自身的历史记忆。洛特曼曾将文化文本与博物馆展台上的展品相比较,这个对比十分恰当。展台上的历史或当代展品反映的是断层的时代现实,物质的创造旨在替代、变革,而文化和语言的发展则是延续、接连的,它们肯定创新与颠覆,并使之成为自身的史料和底蕴。流传至今的成语不单单传达文本意义,同时也意味着一切与其相关的文化历史信息和时代现实。

成语多是有典故渊源的,取自历史事件、名著典籍、名人故事、生活经验等。成语语义的延伸和转移,语法功能的演变,甚至语言历史中的误用、错用情景也都成为成语文化记忆的一部分。同时,成语作为文化文本并不仅仅是静态的僵止系统,成语的固定性、整体性和不可渗透性是绝对的,成语的语义和语法结构具有一定程度的开放特征。这体现在,成语文本承继的过程中常常伴随仿拟等符合时代或交际需求的创新性语言现象,融入新的思想,这些文本语义结构中的“新成员”也同样起到集体文化记忆的历史作用。如著名苏联/俄罗斯作家Юрий Бондарев的长篇小说《Бермудский треугольник》中用例Парень без Ельцина в голове,малость ловкач,но терпим...其中Без Ельцина в голове由成语Без царя в голове变异而来,意义是глуповат,без соображения,говорится с неодобрением или пренебрежением,通常带有不赞或鄙视色彩。这里用俄罗斯总统Ельцин替换了царь,语义并未改变。也许在言者头脑中,作为俄罗斯总统的Ельцин其地位和作用与Царь(沙皇)相等,均为一国之主(刘光淮2003)。日前,俄罗斯首都莫斯科发生游行活动,造成社会不安。对此一些时政文章做出犀利评价:

Без Путина в голове:чего добиваются участники российских протестов?

撰文者的政治立场和讽刺意向溢于言表。

总而言之,成语是历史文化文本,历史文本与当今机制发生互动。研究者绕不开回溯的分析路径,否则成语材料便会失去语义基础,更无从谈起其内涵义。也就是说,成语研究必然是面向历史的。

5.结语

成语文本是文化信息的渊薮,是携带象征性内涵意义的文化符号。在洛特曼文化符号学的视域下,成语是开放、运动的连续性文化文本,其文本意义在符号域的文化空间中得以实现,通过联通文本与外文本、系统与外系统、历史与现实的对话机制履行信息传递、生成和集体文化记忆的文化交际功能。因此,对于成语文化文本意义上的研究应是动态的、多维度的、发展的。