互文视域下的诗性

——保罗·克利绘画中诗画关系的讨论

刘俊良(四川大学 艺术学院,四川 成都 610000)

当诗人将几个世界的灵感碎片结合在一起时,就如画家将所调制的颜色组成形象绘制在画布上一样。作为一个诗歌与绘画的双重实践者,克利从不掩饰自己对于二者融合的探索,19世纪30年代初期,克利在杜塞尔多夫美术学院告诉他的学生,艺术家可以通过将诗的语言与视觉形象的相互融合来实现诗内在意义的多样性。

诗与绘画虽然都是模仿的产物,当时的人们提到过源自于亚里士多德的理论“画即是诗”,但克利所指的融合并不单单指代在实践中画家把诗看作恰当主题,依赖从诗中提取的题材进行创作的行为。而是更多要求这种融合要从视觉方面对诗进行分析,运用艺术家的视觉语言与技巧巧妙地将诗与绘画的表现力联系起来,呈现出诗画文本的一种矛盾与对立,形成诗画文本与诗人画家甚至观者之间的对话,对于这一点,与克利同一时期的艺术家们例如康定斯基,米罗也反复提到。诗与画虽然都是模仿后的衍生品,但由于模仿模式的不同,两者并不是相互贯通的,“画即是诗”只能表明诗与画的题材、含义方面形成的图解、改写等互文关系,并不能就此一概而论,艺术家还需要将诗的语言和画的视觉样式分离成为重复的、创造的、节奏的、碎片化的结构,并将它们在抽象与具象中相互转换,才能实现诗内在意义的多样性。

克利的绘画中包含着诗歌文本语言,诗歌也是克利部分绘画的视觉图像来源,其中呈现着诗画互文的对话关系。此时诗画形成的互文本正使文本产生着新的活力,克利将自己的“抽象创作”指认是走出“过去废墟”的必要途径,需要用更多超越历史的碎片来创造一个“不可见的世界”。这其中包含着大量的文本,给人们留下了诗意、神秘、不易理解的印象。因此通过互文理论的分析方法,从互文视域下对克利绘画进行分析,重组一个更为贴近整体的理解。

一、互文性及在图像中的运用

“互文性”英文“Intertextuality”,是由法国当代文艺理论家克里斯蒂娃总结巴赫金的对话理论后,最先于她自己的著作《符号学:解析符号学》一书中提出的,可以理解为在两个或两个以上文本间发生的,无论是历时层面的或者共时层面的引用、戏拟、吸收和改编等,同时互文性也可以在读者的阅读活动中,通过读者的主观能动性和对研究者的实证分析等诸多文本中得以实现,“语词(或者文本)是众多语词(或者文本)的交汇,人们至少可以从中读出另一个语词(文本)来……任何文本都是引语的拼凑,任何文本都是对另一文本的吸收和改编。因此,文本间性(Intertextuality)的概念应该取代主体间性(Intersubjective)的概念”。[1]同时互文性还是一种以文化背景作为基础,并在其基础上发展的一种更为精细的分析方法。在西方传统绘画之中,艺术家强调从一个固定不变的视点出发观察对象,从而得到纯粹统一的画面。而立体主义者却恰恰相反,立体主义艺术家擅长从多个视点描绘画面,把各个视点所见并置于一个画面之中,将现实世界绘制成由瞬间视点的集合,表现出平面上的立体感,其中毕加索的《亚威农少女》就是其中最具有代表性的一幅。毕加索并不是站在模特面前进行客观的描画,而是将模特的形象分割成为不同的碎片,将自己的感悟通过不同的技法植入画面,在一个二维平面中展现出自己与模特的多维形象,这与孔帕尼翁互文性概念中的“引文的工作”有着异曲同工之妙。在互文视域下,无论是文学文本或非文学文本都可以成为互文文本,它们之间的联系不仅仅包含了可说与可见之间的联系,还包括了“可见”与“不可见”之间的关系。

二、互文视域下克利的诗与画

在经历了尼采发出的“上帝已死”的呼喊后,克利彻底将艺术与精神联系在一起,在这股反传统的倾向下,独特气质的保罗·克利显得更加耀眼。克利将几个时期的诗歌作品分散在笔记、日记和绘画中,从来不把诗歌限制在文字里,它往往是衍生的作品,在之后的创造中产生着互文作用。

1.诗歌画:图解的暗示与深化

克利从稚童时期便一直试图将诗与绘画融合,诗与绘画在克利的任何时期都是他所追求的事物。克利留下了许多的证据使我们可以对克利的作品进行分析,早在1902年,克利就尝试将诗融入画中,在绘画里加入了一段诗歌,这时的克利还只是以插图的样式对绘画与诗进行结合,并取名“诗歌画”。开始了他最初的诗画互文模式,运用诗作为图解焕发诗画文本的活力。“互文本是植入文本机体内的异物,这个异物会使文本机体产生异常反应或建立新的生命机制。”[2]

“我们在时代的浪潮中前进,我们住在离这不远的地方,我们的生活很艰苦。悲哀是我在永远逃离时间的狂风中。悲哀的是我被遗弃在四周,孤立无援。悲哀是我深深陷入疯狂的冰封深渊。”①图中诗经过转录发表于GEDUCHTE 第109页 ,中文翻译由有道翻译。[3]40

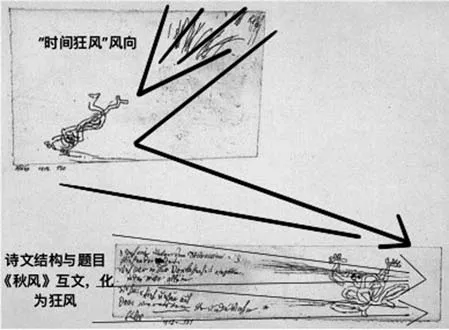

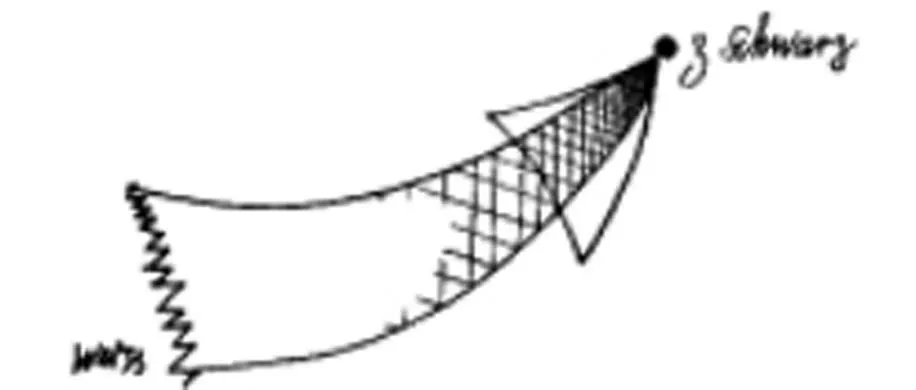

《秋风》中的手写诗带着线性的拖尾出现在画面的右下角,利用互文的图解,我们可以看出,克利利用两张相互关联的图块,将其中的人形借由拼贴形成了一种坠落又漂浮的错觉,中间的空白却带给人视觉上的线性联系,整体呈现90度的直角,左上图中潦草的几笔线条形成疏密结构,就像“时间的狂风”,表明下落风向的同时配合左上图中向下的人形给观者一种从天坠落的感受,正如诗文中描写的“深深陷入冰封深渊”;而这时的诗文整体却像起到了起承转合的线条,像一阵旋风吹向了右下角的人形,将人漂浮在了空中,黑白的节奏就如诗文化作狂风向“我”吹去,最终成为一个黑点消失在远方。克利这种表达狂风方法在他的研究中也有所体现,克利将诗文整体化作视觉的形式,通过给颜色赋予力量,而这种力量就是由黑白进行表达的。“这意味着能量沿着从左下方到右上方的曲线发展或增加。在目前的情况下,意味着黑色能量的发展或增加。”[4]

图1 保罗·克利 《秋风》1912

图 2 笔者绘制

图 3 出自 保罗·克利 《The Thinking Eye》

图 4 保罗·克利 《叶子》 1935

我们的眼睛对待白色其实是不敏感的,因此诗文的最左端显露出越多的白色,力量就会越小,相比较之下就更能展现出诗文中“狂风”的力量。这种对于诗文结构的使用在克利的其他作品中都有体现,1935年的《叶子》更加清晰的展现了这种使用方法。《叶子》中克利把诗文的结构有节奏地镶嵌入了视觉形象的结构中,这时诗与绘画的界线已经有些模糊了,叶片上的手写符号已经看不清了,不过借由斜着书写的文本:“然而有人说过”,将视觉引入叶子循环的草书中,逐渐化为了线条。克利越来越熟练于在一种绘画构图结构中把诗的文字与比喻意象和绘画平稳结合。

回归《秋风》,图中两个人形由线条扭曲形成,挥舞着惊恐的双手则可以由诗画互文的图解来解释,曲线在克利的研究中是一种受到外力影响的运动线,②这点由保罗·克利著《克利的教学笔记》中可以得出。曲线的人形不仅是对结构的表达,也是一种人在受到风的外力吹动下与内心悲哀情绪下产生的扭曲,克利的作品将诗的语言和绘画的视觉图像在抽象与具象中相互转换,分离成为重复的、创造的、节奏的、碎片化的画面结构。在克利的《创造性信条》中克利描绘了“艺术创造不可见之物”,而诗文中的情绪不就正是不可见并且能对人产生影响的吗?

图 5 保罗·克利《艾米丽》1917

图 6 保罗·克利 《灰色从夜幕中出现》 1918

在其后的岁月里,克利继续运用诗歌给绘画提供视觉符号,在1917年时,克利创作出了《艾米丽》,这是克利最早将诗的字母作为一种绘画表达放入画面的图画,诗歌用手抄入画面中并加上了颜色,缤纷的色彩将诗文包含在起伏的色带中,就如宴会中出现的彩色旗子,随着诗文的阅读,生动又悦耳。克利在诗文的结构下,巧妙地把视觉元素以抽象的图形加入字母的空间中,将诗意的文本结构与视觉图像形成相互的支撑,并用字母的大小写结构与几笔连接形成了一个人的形象,这可能就是艾米丽的视觉模样。诗文在图片下方再次出现,依旧是手写的诗文,再次对图画文本进行了解释。

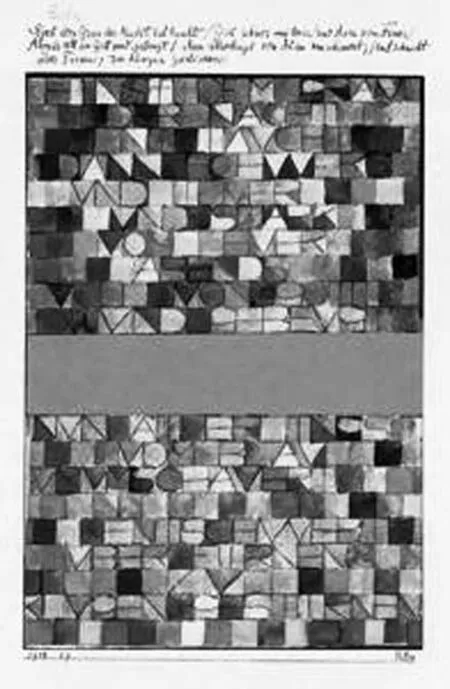

这展示了一种克利诗歌画中独特的技巧,即将诗文的韵律结构在视觉绘画上展现。如果将诗歌像散文一下书写,它结构的节奏就遭到破坏,因为它有一定的语体形式,例如十四行诗中,每句诗都有固定的韵脚,每句中会有重音与轻音的区别,就如中国古诗中的押韵与平仄,它们交替出现形成有规律的强弱、长短变化,在朗读时节奏就产生了,并且通过强弱的变化可以表达出诗歌文本下的内部精神世界,这是将诗歌与视觉融合的必不可少的元素。这在克利的作品中几乎形成了一种标准,在1918年的作品《灰色从夜幕中出现》(Once Emerged from the Grey of Night)对这种技巧有着更明显的展现。

“一旦从灰色的夜幕中出现,就会变得阴沉而珍贵,就如被火焰所强化,上帝在黑夜里闪耀。

自从那次天亮我就盼着,梦见上帝的那一刻。

此时,天上洒满了蓝色的雨,在白雪覆盖的群山中消失在熟悉的群星中。”①转录发表于GEDUCHTE第112页 ,有道词典翻译。[3]70

图7 笔者绘制

在这幅文本中,克利没有使用诗中的意象或内涵符号对诗文内容进行插图式的图解互文,而是将诗文中的字母块状镶嵌在由色彩方块组成的画面中,通过网格的形式达到与诗文结构韵律的一致。仅从语言的角度观看,字母并不能对诗的节奏进行解答,只有与上面的诗文对比才能分清,而如果通过视觉的结构,却发现这些字母存在着连贯性,在视觉结构中,节奏是由字母书写线条的反复重复,以及色彩出现的位置分布来实现。

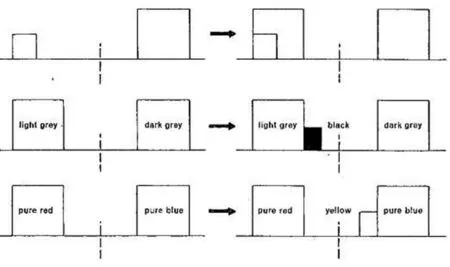

《灰色从夜幕中出现》中间灰色的色带暗喻这诗文中灰色的夜,将画面撕扯为上下两个部分,正好与诗文的上下两个段落进行互释。诗文的第一个段落描绘了被火焰强化后的天,克利在这没有绘制天空,而是使用读者在阅读诗文后联想的色彩——黄色、红色、橙色对火的内涵进行划分,加强了诗文中意象的具象色彩;第二个段落则使用紫色、绿色、蓝色等颜色描绘诗文,将蓝色交叉分布,就如同天空飘落的雨与星辰。这些被字母分割的颜色不按照时间规律出现,也不是等比例出现,而是根据文本字母线条之间的平衡进行的,每出现一块颜色都会有相应的颜色出现;从整体看,上半部分是暖色调,其中色彩颜色对比激烈,对比色的运用凸显出“阴沉而珍贵”,下半部分颜色总体归属冷色调,颜色的分布均匀,体现出诗文后半段的宁静氛围。再者其上下部分通过视觉颜色对比呈现出了诗文在整体韵律上的变化,可以感觉出克利在诗歌前半段激烈的情感,与之后宁静的守候;这显然是克利在配色上进行过严密的逻辑分析后填入的,从其他文本上可以看出克利的工作步骤,他先用打印的模式将诗歌印在纸上,通过灯光的照射将诗文手抄在画面上,再将上下部分剪开,用一条灰色的物体代替诗文中的“灰色夜晚”分割诗的结构,贴在板上用色彩视觉化诗歌的韵律,最后将诗写在上方作为图解使用。《灰色从夜幕中出现》与克利对于色彩运用的文本也有所关联,克利选择的黄/紫、蓝/橙、红/绿等互补色混合后将得到灰色,这就产生了诗文意境中的“灰色的夜”。克利崇尚和谐,在《思考的眼睛》中,克利将颜色放在天平两端,从而比喻平衡和谐的重要,在诗文中克利把画面中出现的互补色融合而成的灰色比作“上帝”,不仅从侧面反映了克利的和谐原则,还对诗的含义进行了升华,向观者叙述了一场激烈碰撞后的安逸感,把色彩的和谐关系扩展到了诗文文本与视觉体验的和谐。正如克利在包豪斯教书时,他告诫学生们提防“给我们法则而不是作品”的人,特别是建议我们不要使用灰色的人。[4]499

图 8 出自保罗·克利 《the thinking eye》

在克利的诗歌画中,语言符号作为一种元素进入到克利的抽象表达之中,从而成为他的一种视觉符号,将诗歌的结构韵律视觉化提升到了一种内外兼修的地步,不过这时的诗歌画还是显得比较表面,但这其中的运用方式还是起到了初始的作用。

2.个人化的诗意景观:改写、模仿与戏拟的多元、更新与延伸

纵观克利的所有作品,如果要选择一个主题作为克利画作的主宰,那一定是风景。这是可以确定的,因为在日记中的插图与之后克利的创作中都能发现大量的风景绘画。克利写道:“将我的灵魂与乡村的各种情绪进行比较,常常成为一种主题。我个人对风景的诗意的想法是这一切的根源。”[3]104这是由克利记忆中的个人化景观形成的诗画文本对现实产生的延展与更新,正如克里斯蒂娃强调的文本与文化环境之间的互文,“互文理论不仅注重文本之间的相互作用与影响,……注重那些无法追溯来源的代码,无处不在的文化传统的影响。”由此可见,互文理论还强调文本与语境的互文,即文本与文化,社会,个人的改写与增补。在互文的视域下,克利将自身的回忆与现代主义的抽象概念联系起来,并在战争时期的各种刺激下,不断地更新自己“个人对风景的诗意观”,为创作个人化的诗意风景提供着能量。也正是这种文化,社会环境的互文作用下,个人化的诗意景观成为了克利四十年职业生涯中的主宰。

图 9 保罗·克利 《受严重威胁的平茨市》 1915

图 10 出自保罗·克利 《The Thinking eye》

战争无疑是克利作品的互文本,克利开始对战争的记忆进行艺术化处理,将战争与画作进行互文,使文本与社会环境发生了超文本的互文关系。在这个时期他绘制了许多关于死亡与战争的画作,1915年,时创作的《受严重威胁的平茨市》这从一种大视角的平面对战争进行描绘。在战争的刺激下,当时有些多的诗人画家纷纷对其进行创作,根据搜索到的资料,格奥尔格·海姆的《战争》——一战时期最令人无法忘怀的诗歌之一,[5]《战争》一诗中海姆一共通过十个诗段的描写,采用扬抑格式,层层下坠表达出战争,没落,毁灭,灾难本身的暴力。这对克利有着潜移默化的影响,形成了互文中的模仿关系,即一种“与过去的文学文本、其他艺术家文本……形成一种即此即彼、非此非比的艺术景观”。同时将诗歌《战争》中毁灭性与破坏性导致夜晚枯萎,甚至黑暗都荒芜的恐怖,通过模仿的方法,为《受严重威胁的平茨市》中的视觉形象提供了来源。

《平茨市》①《受严重威胁的平茨市》以下简称《平茨市》与《战争》一样,没有特别侧重于毁灭性带来的负面效果,克利运用中国墨水与白色的水彩的对比绘制,并在这里借鉴了海姆的描写,将战争拟人成为一个巨人,将其视角作用在克利《透视笔记》中对可变视角描述偏移中心的情况,绘制了关于战争的证据。克利利用鸟瞰图的方式,在视点升高的同时,用大片的黑色遮盖天空,使视角集中在平茨市内,“从上向下看,视野变小,压迫的病理复合物产生。”[4]421

并将幻想出的平茨市笼罩在苍白的水彩中,使街景与视觉线联系在一起,造成扩散的形式效果,并将视觉的透视点安放的画面下方三分之一的位置,利用四周潦草、交叉的线条造成了城市下陷的效果,画面边缘的箭头指出了力量的方向,加剧下陷的力量感,这时外围简洁的视觉线与内圈的力量感组成诗文的节奏,下陷的力量如诗歌中的重音,将平茨市按入战争的深渊,就像在《战争》中描写的一样:

图 11 笔者绘制

图 12 保罗·克利《带绞刑架的风景》1919

“一座大都市在黄烟中沉陷,无声地落入恐怖的深渊。”①出自网络搜索 格奥尔格·海姆 《战争》

这同时也与克利1915年引用战争的恐怖来阐释抽象的概念相吻合,他从文学的角度把混乱的现实世界与视觉的抽象形式结合起来,与平茨市的黑色圆洞形成暗喻,抽象的词汇具象成为了一个“圆形流旋的冰块”②出自网络搜索 格奥尔格·海姆 《战争》“市场的圆形旋流凝成冰块,一片沉寂。”废墟,用这个黑色的冰块将战争的残酷揭示了出来。

借用许多哲学家、理论家的评价:“现代主义美学史的经典与内在辩证法的关系;这种关系涉及一种更有活力的创造性的、系统的、参与性的实践和它更酷的、更复杂的、探索性的异议之间的冲突。”[6]

在战争过后的时间里,克利没有停下对“诗意景观”的表达,他企图将其“水晶”制造得更加完美。他清楚地知道,如果要跳脱“废墟”,便要向传统发起扬弃,要想现代绘画富有诗意,那必然要用抽象的、独立的线条与色彩表达来代替现实的意象;[3]106加之经过战争,克利对“生死”的主题运用的越发成熟,“绞刑架”这个在历史中有着众多先例的意象脱颖而出,人们可以从克利1919年创作的《带绞刑架的风景》中找到“扬弃”的答案。

图13 老勃鲁盖尔《绞刑架上的喜鹊》1568

图 14 出自保罗·克利 《The Thinking eye》

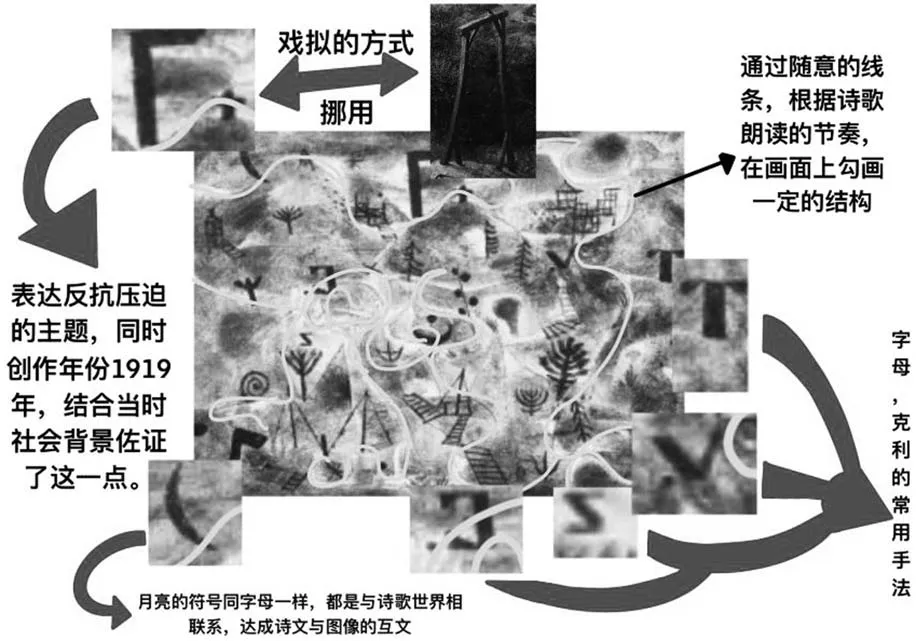

文本之前有着无数的文本,克利的绞刑架就是一个例子,他从前人那里吸取了无数的例子,在画面中,模糊的山峰上树立着字母,在画面中上部,一个十字架衬托出了画面顶部与日月同高的绞刑架,这似乎是借鉴了绞刑架景观中最有名气的《绞刑架上的喜鹊》(又名《绞刑架下的舞蹈》)

日记中表明,克利很早就对老勃鲁盖尔起了浓厚的兴趣,不过克利有意识的避免了模仿,而是对其进行了转换,这在互文理论中称之为戏拟,在热奈特的理论中,戏拟体现出一种超文本性,它不是对前文本的直接引用,而是对前文本进行转换,或者以漫画的形式反映前文,或者对前文本进行挪用。[7]克利将绞刑架的符号转换在了他自己的图像中,将死亡的意象直接挪用,并将《绞刑架上的喜鹊》的图像进行改写,但同样表达了一种反抗压迫的乐观主义精神,因此可以说,德国之前的浪漫主义为克利提供了戏拟与改写的对象。

图 15 保罗·克利 《E》 1919

图 16 保罗·克利《绞刑架的幽默》1919

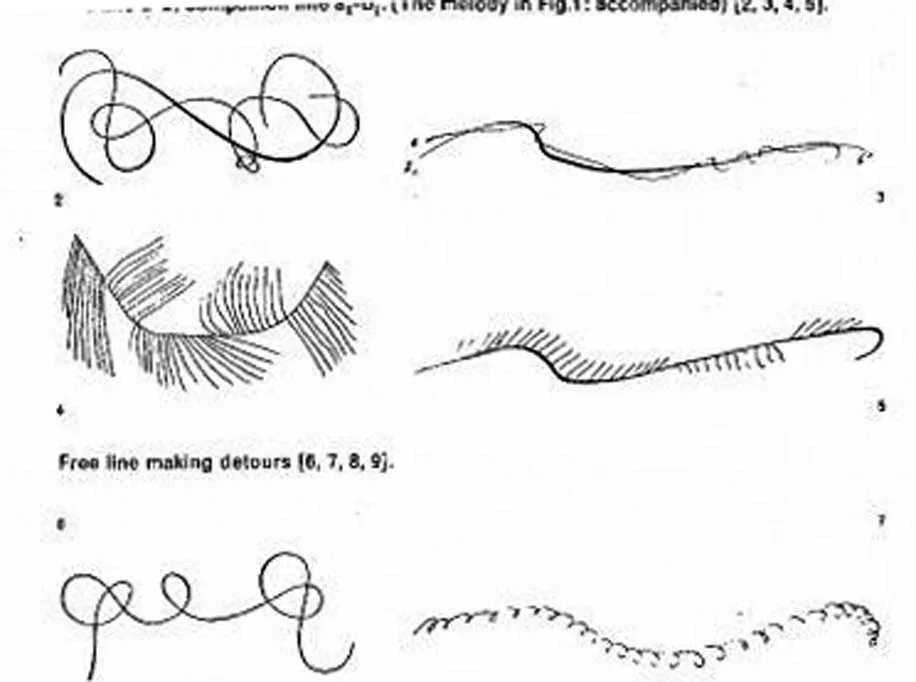

相比较传统的绞刑架景观,克利绞刑架无疑是一种反叛,他刻意地压缩了画面空间,使其平面化,并通过画面底部的梯子让观者自主确定画面空间的走向,在白色线条围绕的群山间沿着树木与字母做定向运动。画面中的线条与色彩依旧都是与诗歌韵律呼应的,从《思考的眼睛》中可以看出,它们被赋予了一种旋律性的结构,就如同指挥家在空中划出的曲线,从点到线,不是一个平面元素,而是一个执行零运动——静止的物体,它们需要动力。[4]421诗歌朗读的节奏给予了线条动力,进行“漫无目的的散步”,最终满足诗歌节奏的意图。再将字母安排在其中,在前文中提到过克利画面中字母的作用,不过在这,这些字母多了一个角色,克利通过它们展现了《创造性信条》中“揭露潜在现实”的含义,每一个字母后都连接着一个不可见的内部世界,赋予了克利诗性的叙述语言。就如同在1919年的作品《E》中的字母一样,有学者称有证据表明克利《E》中的大写字母E是用来替代阿波罗《海洋之信》中埃菲尔铁塔的鸟瞰图。[8]

因此可以追溯到克利崇拜的一位诗人:克利斯安·摩根斯顿(Christian Morgenstern),这位德国诗人擅长机智的文字游戏与在诗歌中表现讽刺,这无一不对克利的胃口,在1909年日记的最后,克利写道:“以摩根斯顿的《绞刑架之歌》结束这一年。”[9]不仅如此,克利的两幅作品还作为插图收录在了《绞刑架之歌》中,分别是《绞死的人》与《绞刑架的幽默》。

不过,《带绞刑架的风景》并不与《绞刑架之歌》的内容有关,这形成了矛盾对话的表象。克利反对完全依赖诗歌的意象,更多的是使用诗文的形式与结构。加之摩根斯顿本身便是一位语言天才,克利在图示化他诗歌的同时也对他诗歌中的语言结构进行了学习,将画面的诗歌结构与摩根斯顿的语言结构靠拢。在《绞刑架之歌》中有一篇诗歌提到克利《带绞刑架的风景》中的字母与月亮。“上帝创造人类最美好的月亮时,当月之主降临时,他明确地想献身于她,像从「ab」到「zu」一样消逝,……服从他,成为一个完美的德国卫星。”[10]

可见,克利通过字母,再一次实现了互文视域下诗与画情感的互融,从而将绘画中的诗性实现了另外的一种表达方式。回到绞刑架的意象上,克利保留了以往绞刑架的“死亡”的意象,将具象的绘画符号转变为抽象的符号,结合《绞刑架之歌》与《绞刑架上的喜鹊》,克利是否在向观看者传递屈服于服从,就只能死亡呢?1919年的克利正在慕尼黑的革命气氛中为自己的艺术道路铺路,[11]如果屈服于平面中未知的方向与漫无目的的线条,那《前往帕纳苏斯山》的艺术神殿,就会转而前往绞刑架了。

图17 笔者绘制

克利个人化的诗意景观虽然都是对于自身情感感受的描写,通过主观抽象更改对可见事物的模仿,使其对内部情感产生联系,又将诗歌的意象加入其中,并将诗歌结构韵律作为视觉形式的来源。在诗画互文的关系中,从内向外完成了诗性的绘画。这与其从描绘可见到描绘不可见的期望是一致的。

三、结 语

综上所述,作为一名诗人和画家的克利无疑是现代主义的先驱,他的诗歌和绘画作品对后人的创作有着很大的影响,后人在研究的过程中看见符号、看见线条、看见色彩、看见音乐、看见克利的艺术理论等等,正如杜尚所说:“每一个克利都是不同的克利”。但只有将克利的诗歌与绘画联系在一起,对克利“图示化的诗”的创作方法有所了解,将一切作为一个整体去研究才可能看见一个完整的艺术家与他的艺术世界。

在克利的绘画中,“诗性”与“诗意”是经常出现的两个词,它们都是对克利绘画的定义,“诗性”呈现出一定的对“诗意”的包含趋势,但“诗性”与“诗意”并不是一个意思,必须进行区分。“诗性”是一个在理论学界有多年讨论的词汇,是诗歌的基本属性;是文学的基本要素之一;在绘画中则是抽象的集合体,在维柯的《新科学》中表现为一种诗歌的属性。而“诗意”则是一种想象空间,审美的境界,偏向于对作品赏析后的精神升华。无论是从画面的尺寸大小上,还是对诗歌元素的转换上,克利作品更多的是将视觉的绘画向诗歌的属性转向,造就诗性绘画,也就是“图示化的诗”。且通过诗画互文分析,可知克利建造了一种视觉范畴与诗歌语言范畴之间的关系;诗歌元素为克利呈现绘画内部世界的语言与外部视觉形象的来源建立起一种更密切的联系,就如诗歌表面语言与内在内容含义的关系,并且克利通过视觉范畴表现出了诗歌的结构韵律,成就了诗歌的图示化。在这就遇见了有关诗歌的一种经典定义:诗歌语言活动在表达平面与内容平面之间建立起超越一般语言活动任意性的一些联系。[12]

在当代,诗歌与绘画一样,在现代主义的影响下界限逐渐模糊,而从互文视域下去观察,诗歌与绘画的界限则彻底被互文的方式打破。诗与画彼此相互诠释、补充;通过其相互的交流,实现诗画文本意义的迭代更新。在克利的作品中,诗人的思维与画家的思维相互映发,避免了只注重绘画语言而导致的思维受限,为诗画艺术寻找到了一条新的途径;通过诗歌的节奏表达出了绘画的内部节奏,深化了画作的主旨,可以清晰的使观看者体会到创作者的情感,避免绘画功利化和过于标新立异的趋势,增加了作品的表现力,回归创作本源。