飞机波浪水面迫降过程中极限冲击载荷数值研究

赵芸可,刘沛清

(北京航空航天大学 航空科学与工程学院,北京100083)

随着跨水域飞行航线日益增多,飞机在空中遭遇事故需要执行水上紧急降落任务的可能性也随之提高。有计划的水上紧急着陆被称作水上迫降,执行预定的水上迫降程序,飞机受到的纵向和横向载荷将会落在设计范围内[1-2],同时乘客将有几分钟的准备时间以承受迫降冲击。

目前,飞机水上迫降的研究主要集中在平静水面迫降,形成了人们对水上迫降问题的一般认识。水上迫降过程可以分为4个阶段:触水、冲击、滑行、漂浮,而迫降时产生的极限载荷和姿态的剧烈变化主要发生在触水-冲击阶段,该阶段通常在几秒内结束,整个过程呈剧烈的非线性变化。水上迫降常用的研究方法包括理论分析、模型实验和数值模拟。

在理论分析方面,入水冲击载荷研究最早可追溯到1929年,Von[3]引入的附加质量力概念,计算了楔形体入水的冲击载荷;1932年,Wagner[4]改进了Von的理论,考虑了入水冲击中液面的抬升和喷溅对冲击的影响,这使得模拟的最大冲击力更接近实验值。在上述工作基础上,Dobrovol’skaya[5]讨论了恒速入水和变速入水对冲击的影响;Greenhow[6]讨论了喷溅根部压强问题;Zhao和Faltinsen[7-8]给出了一般形状物体入水冲击的计算方法。上述方法仅适用于处理具有简单几何形状结构入水问题,对于复杂几何形状的入水冲击的建模,仍然存在很多限制。

模型实验以研究飞机水上迫降的最佳迫降策略为主要目的。1953年,Mcbride和Fisher[9]进行了9种不同机身形状缩比模型的迫降实验,测量了水平速度、姿态角、重心高度的变化历程,实验数据成为此后众多数值模拟方法的验证基础。2011年,魏飞和许靖峰[10]介绍了飞机模型在拖曳水池中进行水上迫降实验的原理和方法。2017年,蒲锦华等[11]通过TEMA图像运动分析软件跟踪判读高速摄像结果,获得了飞机模型迫降着水瞬间的运动状态。

在数值模拟方面,常用的方法包括边界元法、光滑粒子水动力(SPH)法和有限体积法(FVM),其中边界元法[12]仅应用于简单物体入水冲击。Xiao等[13]采用SPH法模拟了NACA实验[10]中模型A前0.5 s的迫降过程,计算模型中仅包含机身部分(忽略了实验模型中机翼的部分),且没有考虑空气相。Cheng等[14]采用SPH法模拟了地效翼船在平静水面的迫降,同样没有考虑到空气相的作用。Hua等[15]采用任意拉格朗日欧拉法计算飞机的入水过程,也没有考虑到空气相的作用,模拟得到的水面变化平缓。目前,FVM结合流体体积占比(VOF)方法被广泛用于入水冲击模拟中,其主要优势在于能够较好地捕捉水气交界面,同时模拟气流场和水流场。Streckwall等[16]采用VOF方法模拟水气交界面研究单个机身的入水冲击特性。Guo等[17]使用VOF方法模拟自由水面,使用变形网格技术模拟处理飞机和水面之间的相对运动,研究初始俯仰角度对初期迫降性能的影响;Qu等[18]采用整体运动网格(GMM)技术处理飞机和水面之间的相对运动,数值模拟结果与实验符合良好。

实际的水上迫降过程中,往往会遭遇到波浪环境,如果飞机的触水点在较危险的波浪位置,将会出现平静水面迫降未曾预见的极限冲击载荷。本文采用数值模拟方法,研究某上单翼支线飞机在不同海况波浪环境下的水上迫降特性。

1 数值方法及验证

1.1 数值方法

本文采用Ansys Fluent软件模拟飞机的水上迫降过程,采用VOF方法捕获自由面,采用六自由度模型(6DOF)计算飞机的运动轨迹,整体运动网格(GMM)方法处理飞机与水面之间的相对运动。

1)流动求解器。流动控制方程选择为非定常雷诺平均Navier-Stokes方程和增强壁面处理的可实现k-ε湍流模型。采用SIMPLEC算法进行压力速度解耦,压力项通过体积力加权格式离散,动量和湍流方程中的对流项分别采用三阶MUSCL格式和二阶迎风格式离散,扩散项采用二阶中心差分格式离散,非定常项采用二阶隐式格式离散。

2)VOF方法。VOF方法[19-20]通过为每个相引入一个体积分数来捕获2种或多种不混溶流体之间的自由界面。体积分数为0,表示该网格中没有该相流体;体积分数为1,表示该网格充满了该相;介于0与1之间,表示该网格中包含该相流体和其他流体之间的界面。每个网格中所有相的体积分数之和必须为1。第q相流体的体积分数方程如下:

式中:下标q为第q相流体;α为流体的体积分数;Sα为质量源项;˙m为各相间的转化质量流率;ρ为流体密度;v为流体速度矢量;t为时间;Δ为哈密顿算子。上述方程中对流项采用改进的HRIC格式离散,扩散项采用二阶中心差分格式离散,非定常项采用一阶隐式格式离散。

3)6DOF模型。6DOF模型用于求解飞机的平动和转动方程,以获得重心平动运动和绕重心运动。平动方程在惯性坐标系中求解:

转动方程在机体坐标系中求解:

式中:m为飞机质量;μ为平动速度;f为受力;ω为角速度;K为惯性张量;M为力矩;下标e为地面坐标系;下标b表示为机体坐标系。

4)GMM方法。GMM方法用于处理飞机和水面之间的相对运动,整个计算域(包括网格和边界)与飞机一起做刚体运动,因此不需要使用任何网格重构或网格变形技术,这使整个计算域中的网格质量得以确保,以提高数值精度(尤其是自由水面捕获的准确性)和计算稳定性,同时因为不必画出迫降过程所经过的全部水域,极大程度地减少了网格数量,从而大大节省了计算成本。

非定常的体积分数边界条件可确保当计算域运动时自由水面在地面坐标系中保持水平,即在地面坐标系中设置计算域边界网格中的体积分数,位于空气和水之间的界面为0.5,位于水面上方的为0,位于水面下方的为1。

1.2 数值方法验证

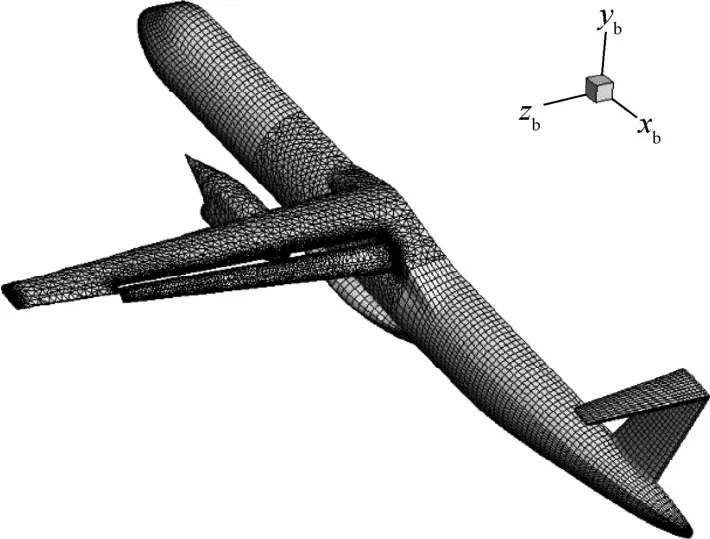

为了验证上述数值方法在模拟飞机入水冲击过程中的合理性和精度,模拟了NACA TN 2929模型F水上迫降的过程,并与实验结果[10]进行对比分析。选择半模进行计算,分区对接的结构/非结构混合网格,非结构网格仅用于填充机翼和襟翼之间的缝隙,采用了2套网格进行无关性验证,粗网格总数为340万,细网格总数为620万。细网格在粗网格的基础上全局加密。NACA TN 2929模型F的表面网格如图1所示。

图1 NACA TN 2929模型F的表面网格Fig.1 Surface mesh of NACA TN 2929 model F

图2展示了模型F实验结果和数值模拟结果的对比。实验中水平速度在初期陡降,但数值模拟结果却没有这个特征,这种差异可能是由于实验测量不精确造成的。俯仰姿态和重心高度的数值模拟结果则与实验结果吻合良好。此外,粗网格和细网格的模拟结果相差甚微。考虑到计算条件限制,本文之后的数值模拟均采用粗网格的密度来绘制计算网格。

图2 模型F的实验结果和数值模拟结果对比Fig.2 Comparison between experimental and numerical simulation results for model F

2 物理模型与波浪模型

2.1 物理模型与计算网格

本文研究的机型为常规布局的上单翼高平尾支线飞机,与本文方法验证中的NACATN 2929模型F基本一致。不考虑侧滑的影响,采用左半模计算,长方体计算域,各边界分别距离飞机5倍机身长度。除了右侧采用对称边界条件外,其余边界均采用压力入口边界条件,飞机采用无滑移的运动壁面边界条件。计算中采用分区对接的结构与非结构混合网格,网格总数为380万。图3为飞机几何外形和表面网格示意图。

图3 飞机模型表面网格Fig.3 Surface mesh of aircraft model

2.2 数值造波

在波浪水面迫降时,需要考虑飞机飞行方向和波浪水面的相对位置。飞行方向与波峰连线垂直时,即垂直于波浪迫降;当飞行方向与波峰连线平行时,即平行于波浪迫降。一般而言,平行于波浪迫降过程与在平静水面迫降相似;而垂直于波浪迫降的冲击过程,与飞机和水面的垂向相对速度大小有关,在垂向相对速度较大的不利情况下,冲击产生的压力峰值会大幅度高于平静水面迫降。为研究波浪迫降可能遭遇的极限冲击载荷,本文选择更危险的垂直于波浪迫降进行研究。

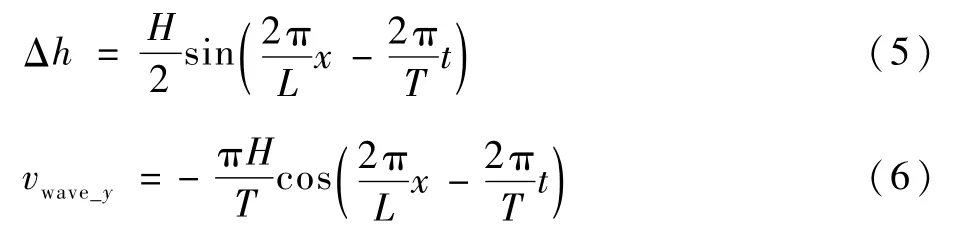

如图4所示,计算过程中选用微振幅正弦波浪。本文以地面坐标系为参考,xe轴向右为正,ye轴竖直向上为正,飞机抬头俯仰角θz为正。波浪水面的高度位置Δh和垂向速度vwave_y表达式如下:

观测数据表明,3~4级海况下波高H在0.6~2 m之间。计算中选择波长L=37.5 m,波高H=0.6 m、0.9 m、1.2 m、1.5 m、1.8 m,周期T=4.9 s来研究波浪对迫降性能的影响。迫降过程中飞机向左运动,波浪向右运动,且忽略波速。

Von Karman[3]的研究表明,冲击载荷与冲击速度平方成正比。选择在π相位处触水时,波浪向上运动速度最大,故飞机相对水面的下沉速度最大,因此推测在此处飞机可能遭遇最大冲击载荷。此外还选择了额外的对照触水点,在(1/2)π相位处触水时,波浪的运动速度为0,飞机相对水面的下沉速度就是飞机自身的下降速度,如图4所示。

图4 波浪水面形状与垂向速度分布Fig.4 Wavy water surface shape and vertical velocity distribution

3 波浪环境下的典型迫降过程

根据迫降程序[1]推荐的参数范围,本文选定飞机以47.5 m/s的水平速度、1 m/s的下沉速度和10.79°的俯仰角(对应12°的迎角)触水,飞机从机身下表面最低位置处距水面0.2 m高度开始迫降,计算模拟了迫降前8 s的过程。飞机受到的过载定义如下:

式中:fx为水平过载;fy为垂向过载;g为重力加速度;Fx为飞机所受水平方向的空气动力和水动力;Fy为飞机所受垂直方向的空气动力和水动力。

3.1 π相位触水

图5为飞机在平静水面和5种不同波高水面下迫降的过载综合曲线,αz为俯仰角加速度。依照过载变化曲线,可将迫降过程划分为以下3个阶段:①触水阶段,发生在前0.3 s,此时机身表面仅接触水面,该过程较为短暂;②冲击阶段,发生在0.3~4 s,机身冲击入水同时伴有滑水行为,该阶段过载变化剧烈;③滑水阶段,发生在4 s之后,冲击行为结束转而以水平方向的滑水运动为主导,该阶段飞机受力情况趋向稳定,不再出现过载峰。本文仅分析出现冲击过载峰的前4 s,即迫降初期的触水阶段和冲击阶段。

图5 π相位触水平静与波浪水面迫降过载综合曲线Fig.5 Overload history of ditching on calm and wavy water surface with water contact atπphase

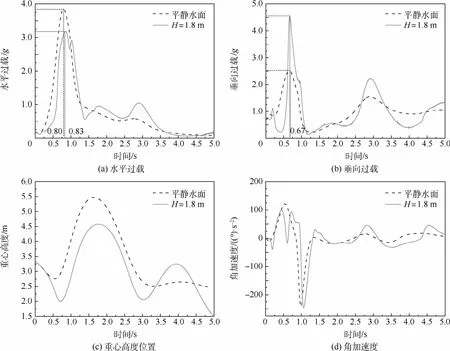

接下来具体分析平静水面和波高H=1.8 m水面上飞机的迫降过程。

如图6所示,当飞机采用12°迎角触水时,平静水面环境下,飞机机身尾部上翘部分整段触水,继而潜入水中;波浪水面环境下,飞机迎向坡面时机腹先触水,随着迫降行为的进一步发生,机身尾部将整段入水。

图6 平静与波浪水面飞机触水部位(π相位)Fig.6 Water contact position of aircraft on calm and wavy water surface(πphase)

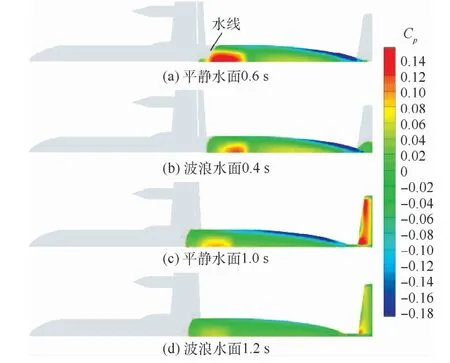

触水阶段发生在0~0.3 s,图7对比了该阶段飞机姿态与水面形态;图8对比了该阶段飞机迫降运动状态和过载变化历程;图9对比了波浪水面出现垂向过载峰值时,平静水面和波浪水面下机身触水部位的压力分布状况,Cp为压力系数。

平静水面迫降如图7(a)所示,0.18~0.3 s机身尾端均匀接触水面,呈现滑水姿态。由图8可知,滑水行为导致水平过载增大,此刻机身尾端入水深度浅,尚未发展到冲击过程,因此垂向过载变化幅度小。飞机继续滑水下潜,水平速度缓慢降低,同时下沉速度持续增大,逐渐过渡到冲击阶段,整个过程运动姿态变化和缓,姿态角变化可基本忽略。图9(a)显示触水的机身尾端整体受力较弱,机身尾端拐点处因迎面滑水产生微弱的正压力,水流绕过机尾因曲率的变化呈现出微弱的负压。

图7 触水阶段飞机姿态与水面形态(π相位)Fig.7 Aircraft attitude and water surface morphology during water contact stage(πphase)

波浪水面迫降相较平静水面则出现了冲击峰。结合图7(b)和图8可知,0.18 s时机身腹部迎向波浪坡面触水,在穿过波峰期间的0.19 s时刻,水平方向受到阻力因而出现一个较小的阻力峰,过载达到0.80 g,对比平静水面,触水发生后水平速度曲线出现拐点,减速幅度增大;同时,0.18 s时刻,飞机触水时波浪向上运动,飞机相对水面的下沉速度最大,因而垂向过载出现了较大的冲击峰,高达3.27g。图9(b)显示冲击峰值时刻机腹部位触水,迎向波浪坡面的部位呈现正压,发生曲率变化的水流转折处呈现负压。

上述结果说明波浪水面可能因触水位置变化而出现意外的冲击峰。

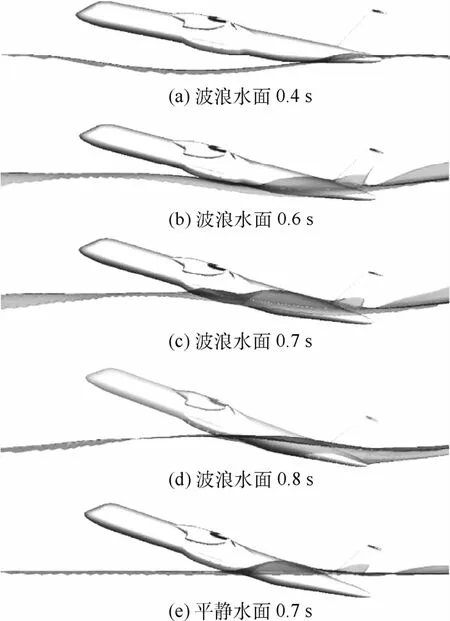

冲击阶段发生在0.3~4 s,图10对比了冲击阶段飞机姿态与水面形态;图11对比了迫降初期飞机的运动状态和过载变化历程,0.3 s处标记竖线划分不同阶段。图12对比了俯仰力矩峰值时刻,平静水面和波浪水面机身底部入水部位的压力分布状况。

如图10所示,随着迫降的进一步发展,平静和波浪水面迫降的机身尾端均潜入水中。图11显示水平方向上平静和波浪水面迫降的参数变化趋势和数值大小都较为接近,波浪水面的振荡是导致差异产生的主要原因。二者迫降时水平速度和机身入水姿态差异较小,因此几乎同时在0.8 s附近达到阻力峰,其中平静水面峰值3.85g,波浪水面峰值3.96g;阻力峰的产生使水平速度陡降,继而阻力峰回落,水平速度转为缓降。

图10 冲击阶段飞机姿态与水面形态(π相位)Fig.10 Aircraft attitude and water surface morphology during impact stage(πphase)

平静水面和波浪水面迫降在垂直方向上的运动变化趋势近乎一致。如图11(b)所示,0.8 s时机身尾端入水迎来2次冲击峰,波浪水面峰值为2.40g,平静水面峰值更高为2.53g。由于触水阶段波浪环境下冲击峰的产生导致垂向运动速度减小,冲击阶段垂向运动参数初值与平静水面产生差异,因此冲击阶段的冲击峰值小于平静水面下的冲击峰值。迫降充分发展后机身入水更深,第2次冲击峰历时较久,对垂向运动的影响在时间上有充分的累积,飞机的垂向运动由下沉转为回弹,如图11(c)所示。

迫降初期机身尾部触水,对重心取矩,机身尾部受到向上的正压则产生低头力矩,受到向下的负压则产生抬头力矩。如图11(d)所示,平静水面和波浪水面的姿态角加速度均呈现为先抬头后低头,其中平静和波浪水面的角加速度抬头峰分别出现在0.6 s和0.4 s,且峰值较为接近,图12(a)和(b)显示峰值时刻二者机身尾部压力分布状况接近,其中尾端负压产生的抬头力矩占据了主导地位。平静水面的低头力矩峰发生在1.0 s。对比图12(a)和(c)得知,随着机身尾端的进一步下潜,尾部负压从机身底部向机身侧面转移,对抬头力矩的贡献逐渐降低,同时水平尾翼大面积触水出现明显的正压,继而产生较大的低头力矩。波浪水面的低头力矩峰发生在1.2 s,由于下沉速度较小,使得机身尾部及平尾所受的正压相较于平静水面更弱(见图12(d)),从而对低头力矩的贡献较弱,因此角加速度峰值明显小于平静水面的结果。

图11 冲击阶段运动状态与过载变化历程(π相位)Fig.11 Motion state and overload history during impact stage(πphase)

图12 俯仰力矩峰值时刻入水部位的压力系数云图(π相位)Fig.12 Pressure coefficient contours on water contact area at the moment of pitch moment peak(πphase)

3.2 π/2相位触水

图13为飞机在平静水面和5种不同波高水面下迫降的过载综合曲线,波浪水面触水位置为π/2相位处。依照过载变化曲线,可将迫降过程划分为以下3个阶段:①触水阶段,发生在前0.3 s,机身表面刚刚接触水面,该过程较为短暂;②冲击阶段,发生在0.3~5 s,机身冲击入水同时伴有滑水行为,该阶段过载变化剧烈;③滑水阶段,发生在5 s之后,冲击行为结束转而以水平方向的滑水行为为主导,该阶段飞机受力情况趋向稳定,不再出现过载峰。

本节仅分析出现冲击过载峰的前5 s,即迫降初期的触水阶段和冲击阶段。观察图13得知,当触水位置为波浪的π/2相位处时,过载曲线的变化趋势与平静水面是较为相似的,除却由于波浪振荡引起的差异,主要的区别体现在冲击峰值的大小。接下来具体分析平静水面和波高H=1.8 m水面上飞机的迫降过程。

图13 π/2相位触水平静与波浪水面迫降过载综合曲线Fig.13 Overload history of ditching on calm and wavy water surface withπ/2 phase

如图14所示,当飞机采用12°迎角触水时,在平静和波浪水面下均为机身尾端上翘部分触水。

图14 平静与波浪水面飞机触水部位π/2相位Fig.14 Water contact position of aircraft on calm and wavy water surface(π/2 phase)

触水阶段发生在0~0.3 s,图15对比了该阶段飞机姿态与水面形态;图16对比了该阶段飞机迫降运动状态和过载变化历程,vy为飞机垂向运动速度;图17对比了波浪水面出现垂向过载峰值时,平静水面和波浪水面下机身触水部位的压力分布状况。

图15 触水阶段飞机姿态与水面形态(π/2相位)Fig.15 Aircraft attitude and water surface morphology during water contact stage(π/2 phase)

图16 触水阶段运动状态和过载变化历程(π/2相位)Fig.16 Motion state and overload history during water contact stage(π/2 phase)

触水时,波浪水面迫降相较平静水面,水平方向和姿态角参数变化趋势较为接近,垂向参数变化趋势略有不同。2种水面形态下飞机相对水面的下沉速度是一致的。结合图15(b)和图16可知,波浪水面下0.18 s机身尾端触水,继而向前滑行,而由于机身尾端经过波谷,此处水位较低,机身尾端入水深度较平静水面的情况更浅,因此同一时刻水平过载小于平静水面。垂直过载则在触水时出现一个很小的冲击峰,继而迅速减小,下沉速度也随之继续增大。图17显示了0.18 s两种水面形态迫降的机身底部压力云图。

图17 0.18 s时刻机身触水部位压力系数云图(π/2相位)Fig.17 Pressure coefficient contours on water contact area of fuselage at 0.18 s(π/2 phase)

冲击阶段发生在0.3~5 s,图18对比了冲击阶段飞机姿态与水面形态;图19对比了迫降初期飞机的运动状态和过载变化历程。图20对比了俯仰力矩峰值时刻,平静水面和波浪水面机身底部入水部位的压力分布状况。

如图18所示,冲击阶段机身尾端入水。图19(a)显示波浪水面相较平静水面,水平过载增长趋势起初略为滞后,这是由水面形态的差异所导致,如图18(a)~(d)所示。波浪水面机身尾端经过波谷,入水深度相较于平静水面较小。接着机身尾部穿过波峰,浸没深度快速增大,水平过载迅速增高,与平静水面工况同时在0.8 s附近达到阻力峰。此时平静水面峰值3.85g,波浪水面峰值3.19g。阻力峰的产生使水平速度陡降,继而水平过载回落。

图18 冲击阶段飞机姿态与水面形态(π/2相位)Fig.18 Aircraft attitude and water surface morphology during impact stage(π/2 phase)

特别的是,波浪水面在经过0.83 s的阻力峰后,水平过载于0.95 s时刻再次升起,在1.03 s时达到次高峰。原因是在第1个阻力峰过后水平速度下降阻力减小,接着机身尾部穿过波峰浸没深度再次升高,从而水平过载增大,在机身穿过波峰后则水平过载开始减小。

2种水面环境的迫降在垂直方向上的运动变化趋势上近乎一致,但过载峰值差异显著。图19(b)显示垂向波浪水面相较平静水面垂向过载增长趋势略为滞后,但同时在0.67 s附近达到阻力峰,该趋势的变化原因与平静水面相同。图18(b)显示0.7 s时刻,机身尾端穿过波浪迎面,该位置处波浪向上运动,飞机相对水面下沉速度大,且与图18(a)对比,波浪水面的机身入水面积大于平静水面。因此波浪水面下的垂向过载的冲击峰值4.55g大于平静水面的2.53g。相应的重心高度变化如图19(c)所示。

图19 冲击阶段运动状态与过载变化历程(π/2相位)Fig.19 Movement state and overload history during impact stage(π/2 phase)

图19(d)显示姿态角加速度曲线在大体上呈现先抬头再低头的趋势,其中波浪水面下0.4~0.7 s出现了双抬头峰,与水面形态的变化有关。结合图18(a)~(c)与图20,波浪环境下0.4 s时刻机身尾端适才经过波峰,机身尾部吸力使飞机产生抬头力矩,并在0.4 s时达到抬头角加速度峰值;0.4 s后机身尾端经过波谷,抬头力矩减小,在0.6 s时刻一度出现低头力矩;0.6 s后机身尾端再次穿过波浪迎面,绕流产生的吸力增大,抬头力矩持续增大,在0.7 s时刻达到第2个抬头角加速度的峰值。

图20 波浪环境入水部位的压力系数云图(π/2相位)Fig.20 Pressure coefficient contours on wavy water contact area(π/2 phase)

综上所述,在π/2相位处触水,波浪水面和平静水面迫降的各个参数整体变化趋势接近,具体区别主要体现在冲击阶段的峰值大小。不同的是在波浪π相位处触水,触水时刻飞机相对水面下沉速度大,从而在触水阶段产生了不同于平静水面的冲击峰。在波浪π/2相位处触水,在触水时刻飞机相对水面下沉速度和平静水面相同,而在冲击阶段穿过迎波面时波浪向上运动,飞机相对水面下沉速度和入水面积更大,使得冲击阶段波浪水面的冲击过载峰值远高于平静水面。

4 不同波高海况的水上迫降特性

4.1 不同波高海况下π相位触水

3~4级海况的波高在0.6~2 m不等,保持波长、周期不变,代入以下5种波高0.6 m、0.9 m、1.2 m、1.5 m、1.8 m,继而得到5种波形,如图21所示。不同波形除了水面形态有差异,水面的振荡速度也不同,根据式(6)可得,在同一相位处,水面振荡速度和波高成正相关。

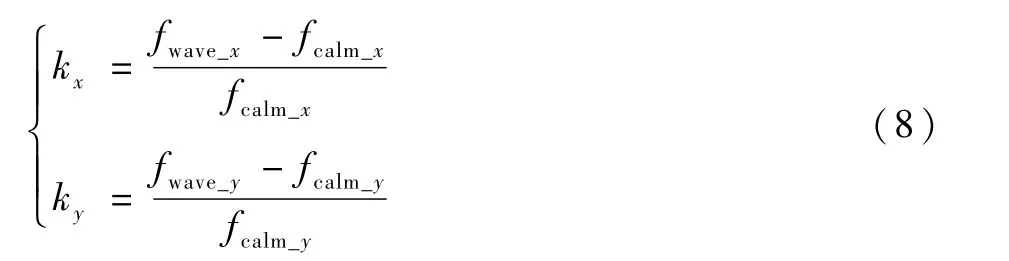

本节将上述5种波高海况迫降的模拟结果与平静水面进行对比,并提取相应峰值进行不同波高情况下的横向对比。采用了载荷增量系数的概念,即波浪环境相对平静水面的载荷增量比平静水面载荷增量,如下:

式中:kx为水平载荷增量系数;fwave_x为波浪环境水平载荷峰值;fcalm_x为平静水面水平载荷峰值;ky为垂向载荷增量系数;fwave_y为波浪环境垂向载荷峰值;fcalm_y为平静水面垂向载荷峰值。

图22对比了发生在冲击阶段的水平过载最大峰值,波浪水面的水平峰值均大于平静水面,相互间差异较小,且随波高增大,水平过载峰值相对于平静水面的增幅则越小,当波高/波长为0.016时,水平过载峰值将大于平静水面的6.5%,如图22(b)所示,图中横坐标是指飞机开始迫近水面到当前运动时间与波浪周期的比值。随波高增大,触水阶段的小水平过载峰值逐次增大,使得水平速度逐次减小,因此冲击阶段的水平过载峰值逐次减小。

图21 不同波高的水面形态和速度分布(π相位)Fig.21 Water surface morphology and velocity distribution with different wave heights(πphase)

平静水面垂向过载曲线的主要冲击峰发生在冲击阶段;波浪水面有2个重要的垂向冲击峰,第1个出现在触水阶段,第2个出现在冲击阶段。图23(a)显示第1个冲击峰值大小的差异显著,原因是飞机的下降速度较小,故水面振荡速度改变的影响较为显著。图23(a)和(b)显示随波高增大,第1个冲击峰值逐次增高,第2个冲击峰值大体上逐次降低,符合一般的物理认知。图23(c)和(d)中波浪水面的2个主要冲击峰值均与平静水面唯一的冲击峰值大小进行对比。对比得知任一波高海况至少有1个冲击峰值是大于平静水面的,当波高/波长为0.048时,最大的垂向过载峰值将超过平静水面的30%。

图24显示,不同波高情况下第1个冲击峰发生时机身入水面积较接近,造成差异的具体原因在于冲击压力的大小。随波高增大,水面振荡速度增大,继而飞机相对水面的下沉速度增大,因而冲击压力增大。

图22 水平过载对比Fig.22 Horizontal overload comparison

图23 垂向过载对比(π相位)Fig.23 Vertical overload comparison(πphase)

图24 第1个冲击峰值时刻触水部位压力分布(π相位)Fig.24 Pressure distribution on water contact area at the moment of the 1st impact peak(πphase)

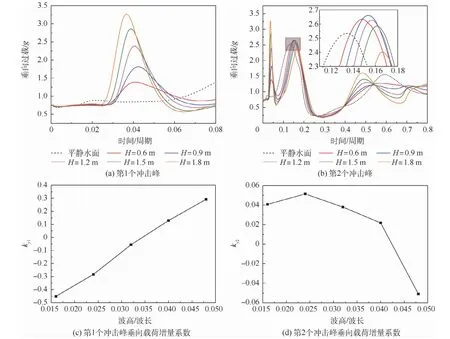

4.2 不同波高海况下π/2相位触水

波高0.6 m、0.9 m、1.2 m、1.5 m、1.8 m,保持波长、周期不变,飞机触水位置和波形如图25所示。本节将上述5种波高海况迫降的模拟结果与平静水面进行对比,并提取相应峰值进行不同波高情况下的横向对比。

图25 不同波高的水面形态和速度分布(π/2相位)Fig.25 Water surface morphology and velocity distribution with different wave heights(π/2 phase)

图26对比了发生在冲击阶段的水平过载曲线的最大阻力峰值,波浪水面的水平阻力峰值随波高依次增大而逐次减小,其中仅波高0.6 m时略大于平静水面,其余均小于平静水面。当波高为0.6 m时水面形态相较其他波高与平静水面接近,波浪形态对飞机机身入水深度影响较弱。随着波高增大,飞机在到达阻力峰之前在水中的浸没深度依次降低,因而阻力峰值依次减小,且因波浪形态引起的阻力双峰形态愈发明显。

图26 水平过载对比(π/2相位)Fig.26 Horizontal overload comparison(π/2 phase)

图27显示波浪水面的垂向过载曲线的冲击峰值均大于平静水面。随波高逐渐增大,相同相位处波浪涌起速度依次增大,则飞机相对水面下沉速度依次增大,因此冲击峰值依次增高。当波高达到1.8 m时,波峰峰值较平静水面增幅高达80%。

图27 垂向过载对比(π/2相位)Fig.27 Vertical overload comparison(π/2 phase)

5 结 论

本文采用Ansys Fluent软件结合整体运动网格方法模拟了某型上单翼支线飞机在5种波高海况下的水上迫降过程,并与平静水面对比。为研究飞机在波浪海况迫降可能遭遇的极限载荷,选择了飞机在波浪π相位和π/2相位处触水。

1)飞机在π相位处触水,当飞机以推荐的迫降姿态接近水面时,飞机触水部位为迎向坡面的机身腹部,不同于平静水面的机身尾端,此时飞机相对水面下沉速度大,因此在触水阶段出现了平静水面没有的冲击峰;当迫降进入冲击阶段,平静水面和波浪水面下二者机身尾段均入水中,此后均出现了阻力峰,各参数的变化趋势在宏观上近乎一致。通过参数化分析,发现随波高增大,触水阶段的冲击峰值逐次增高,当波高足够大时,该阶段的垂向冲击峰值将会远超过平静水面的垂向最大过载,成为迫降过程中遭遇的极限载荷;冲击阶段中,波浪水面水平阻力峰值均略大于平静水面的,而垂向冲击峰值大小则随波高增大而逐次降低,但在整个迫降过程中波浪水面出现的2次垂向冲击峰至少有1个是大于平静水面的。

2)飞机在π/2相位处触水的各参数变化趋势与平静水面接近。当飞机以推荐的迫降姿态接近水面时,飞机尾端与波峰接触,此时飞机相对水面下沉速度大小与平静水面相同;随着迫降过程进入冲击阶段,飞机尾端穿过波浪时遭遇向上涌起的迎波面,使得飞机相对水面下沉速度较平静水面较大,同时机身入水面积相较平静水面的更大,结果使得波浪水面下垂向的冲击峰值均高于平静水面的。通过参数化分析,发现随波高增大,冲击阶段的水平过载峰值几乎均小于平静水面,垂向过载峰值则均大于平静水面的,成为迫降过程中遭遇的极限载荷。在申请适航认证考虑现实中波浪迫降对飞机纵向和横向载荷的设计范围的影响时,本文模拟结果得到的极限载荷可为其提供参考。

最后,本文采用了飞机刚体模型模拟行进波面的迫降过程,而实际中飞机是结构体,且海浪的情况复杂多样,针对不规则波或驻波的研究尚待开发。