表面介质阻挡放电对扩散火焰燃烧特性的影响

陈庆亚,车学科,仝毅恒,陈川,朱杨柱,聂万胜,*

(1.航天工程大学 宇航科学与技术系,北京101416; 2.西安卫星测控中心,西安710043)

非平衡等离子体因其富含大量化学活性物质,当作用于火焰参与燃烧化学反应时,可有效增大火焰传播速度、改善火焰结构、增强燃烧稳定性、拓宽熄灭极限,成为强化燃烧的重要技术途径[1-3]。介 质 阻 挡 放 电(Dielectric Barrier Discharge,DBD)作为激发非平衡等离子体的主要方式之一,具有结构简单、响应快、作用频带宽等优势,是等离子体辅助燃烧技术中使用的重要放电形式。其中,表面介质阻挡放电(Surface Dielectric Barrier Discharge,SDBD)除活化效应外,同时具备显著气动效应(输运效应),可形成近壁面射流对主流产生扰动,增强氧化剂/燃料掺混,能够更充分发挥气动效应在强化燃烧中的作用。

在SDBD等离子体强化燃烧研究中,分析其气动效应对燃烧器射流形态的影响具有重要意义。目前国内外学者在SDBD增强射流掺混方面已经开展了初步研究,现有研究主要集中于对单股射流施加等离子体气动激励,基于矩形和圆形等不同截面的喷嘴构型,分别从二维和三维流场方面分析了等离子体气动激励下的射流特性变化,并验证了SDBD增强射流掺混的可行性。Kozato等[4]开展了矩形单喷嘴射流等离子体流动控制研究,在喷嘴上下内表面同时敷设SDBD激励器,分析了等离子体正向射流对矩形单股流射流发展特性的影响。结果表明,放电电压能够明显影响对射流传播的控制效果。Benard等[5]在圆柱扩散单喷嘴上敷设环状SDBD激励器,分析了等离子体气动激励在射流速度10~40 m/s范围内对射流流场的影响,实验表明等离子体气动激励会诱导出涡结构从而增大射流湍动能,并通过这些涡结构容易将射流的高速核心区转入到周围空气中,从而增强射流与周围空气的掺混。李亮等[6]实验研究同样验证了SDBD等离子体气动激励可有效增强射流掺混,并进一步分析了电源激励参数对掺混控制效果的影响。结果表明,该实验条件下放电电压和脉冲频率的提高均会增强掺混效果,增大射流宽度,而占空比则存在最优区间。对于同轴剪切气-气喷注双股射流形式,周思引等[7]已开展的介质阻挡体放电研究表明等离子体气动激励可显著增强同轴剪切喷注两股射流之间的掺混,并认为这主要由诱导射流的径向速度分量增大造成,此外控制效果与射流的初始速度密切相关。

目前国内外基于多种构型燃烧器开展了大量的等离子体强化燃烧研究,包括高频交流、微秒脉冲和纳秒脉冲等多种电源激励模式,主要从活化效应方面分析了等离子体对预混/非预混火焰燃烧特性的影响,同时放电形式以介质阻挡体放电为主,而采用SDBD的研究还相对较少。为分析等离子体对火焰吹熄极限的影响,Giorgi等[8]在本生灯燃烧器外喷嘴环缝电离产生等离子体,通过对甲烷/空气扩散火焰和反扩散火焰施加控制表明,在等离子体放电功率25 W时,在燃料流量较高和较低情况下分别可使吹熄极限的空气流量增大10%和30%。李腾等[9]实验研究表明,等离子体可以有效抑制扩散火焰的根部抬升,增强火焰在喷嘴出口驻留能力,但对火焰的空间作用距离有限,并认为这与等离子体活性粒子寿命有关。在SDBD控制火焰燃烧方面,Kimura等[10-11]在单喷嘴燃烧器内壁面基于高频交流正向激励对火焰施加控制,实验发现等离子体诱导射流会改变喷嘴出口速度分布曲线,从而影响火焰面形状,同时该气动效应有利于增强火焰在喷嘴处的附着能力。Li等[12]将多组SDBD激励器在单喷嘴内壁面沿轴向平行布置,分析了等离子体对甲烷预混火焰的影响,实验表明,这种控制方案会形成明显的周向旋流,发挥旋流器作用,能有效提高火焰亮度和降低火焰长度。当前,对于同轴剪切燃烧器的SDBD等离子体强化燃烧研究仅有少量公开发表的文献,尚处于早期研究阶段,同轴剪切喷注是航天动力系统中喷嘴主要喷注形式之一,由于增强燃烧稳定性、提高燃烧效率和缩短火焰长度对火箭发动机性能提升具有重要意义,因此有必要深入开展SDBD等离子体对同轴剪切燃烧火焰影响的研究,以探索等离子体强化燃烧在航天推进系统中的应用效能。

本文基于高频交流放电模式,采用SDBD等离子体诱导射流与来流方向相反的逆向气动激励方式,对同轴剪切喷注的空气/甲烷扩散火焰施加控制,根据实验获取的射流纹影图、火焰图像和CH*自发辐射,分析了等离子体对火焰射流流场和燃烧特性的影响。

1 实验装置和研究参数

实验系统及燃烧器结构如图1所示,图中φ为直径,燃烧器为同轴剪切喷嘴构型,采用内喷嘴甲烷/外喷嘴空气的喷注形式,均使用集气瓶作为供气气源,通过玻璃转子流量计调节气体流量。为保证高压放电等离子体稳定施加,燃烧器内喷嘴和外喷嘴均使用绝缘材质加工,内喷嘴为Al2O3陶瓷材料,出口内壁面直径(di)为15 mm,外侧直径为25 mm;外喷嘴为石英玻璃材质,内侧直径为30 mm,外喷嘴环缝宽度为2.5 mm,其壁面厚度为1 mm。内喷嘴出口端面相对外喷嘴出口端面缩进6 mm。SDBD激励器两电极均为环状结构铜箔,以石英玻璃管作为介质阻挡层。

图1 实验系统原理示意图Fig.1 Schematic diagram of experimental system

敷设在外喷嘴内外两侧,电极宽度均为10 mm。高压电极位于外喷嘴内侧,其上沿距离外喷嘴出口端面为10 mm;地电极在高压电极下方位于外喷嘴外侧,两电极间隙为0 mm。等离子体放电使用CTP-2000K型电源,输出为高频高压正弦交流激励,频率调节范围为1~100 kHz,电压输出范围0~30 kV。激励器上的电压、电流信号分别使用Tektronix P6015A高压探头和Pearson线圈进行测量,并通过Agilent DSO3024A示波器进行采集显示,采样频率为200 MHz。当激励器工作时,外喷嘴环缝空气射流会电离产生等离子体,并在近壁面产生诱导射流,其射流方向与空气射流相反。

为获取火焰图像,实验使用Cannon 600D相机沿水平方向对火焰进行拍摄,并用灰度图显示火焰亮度图像以便于观察火焰形态。CH*激发态自由基辐射图像通过相机配合使用光学窄带滤镜的方法拍摄获取[13],滤镜中心波长为430 nm,带宽10 nm,测量的CH*辐射带为A2Δ→X2II(0,0)。在获取火焰亮度图像和CH*自发辐射图像时,均采用4 s长时曝光以得到火焰时均形态,感光度ISO值100,光圈分别为F/22、F/14。实验基于纹影测量技术获取喷嘴空气/甲烷同轴剪切射流的流场形态,具体将燃烧器置于纹影仪的两球面镜水平中央位置,燃烧器喷嘴出口位于镜面反射光路底部位置以尽可能多的显示射流流场,两球面镜焦距为1.5 m,镜面直径为140 mm,燃烧器外喷嘴出口端面位于镜面纵向高度13 mm处。在获取纹影图像时,相机参数设定为曝光时长1/320 s,ISO值100,光圈F/2。

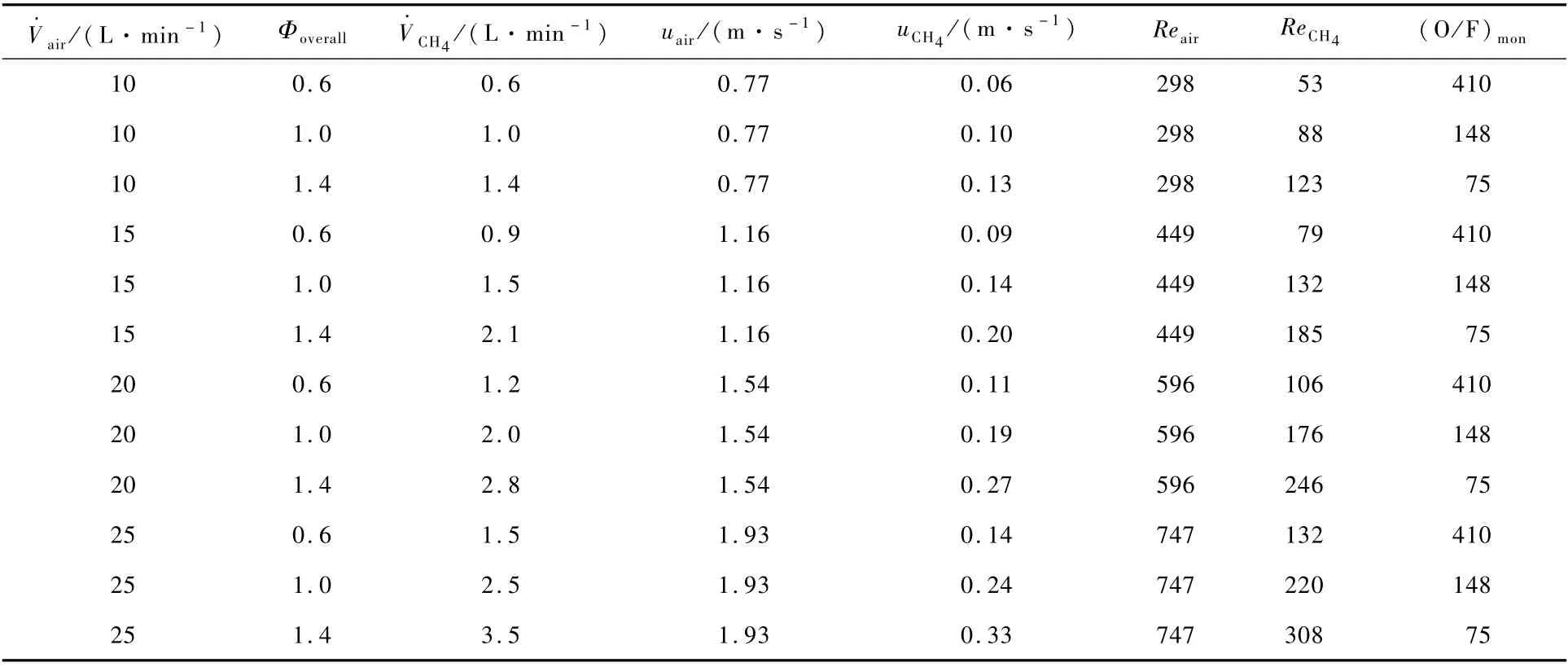

实验中电源中心频率设定为10 kHz保持不变,通过改变放电电压和火焰燃烧工况,以分析不同因素下SDBD等离子体对火焰燃烧特性的影响。具体地,电压峰-峰值Upp变化范围为12~22 kV,空气流量V·air分别设定为10、15、20、25 L/min,在每种空气流量下通过调节甲烷流量使全局当量比(下称当量比)Φoverall分别为0.6、1.0和1.4,以实现火焰在贫燃、恰当比和富燃3种状态下的燃烧。实验不同燃烧条件下对应射流速度u、射流雷诺数Re和空气-甲烷动量比(O/F)mon(简称动量比)等多种参数如表1所示。

表1 实验不同燃烧条件Table 1 Different combustion conditions inexperiment

2 实验结果与分析

2.1 火焰形态和射流纹影

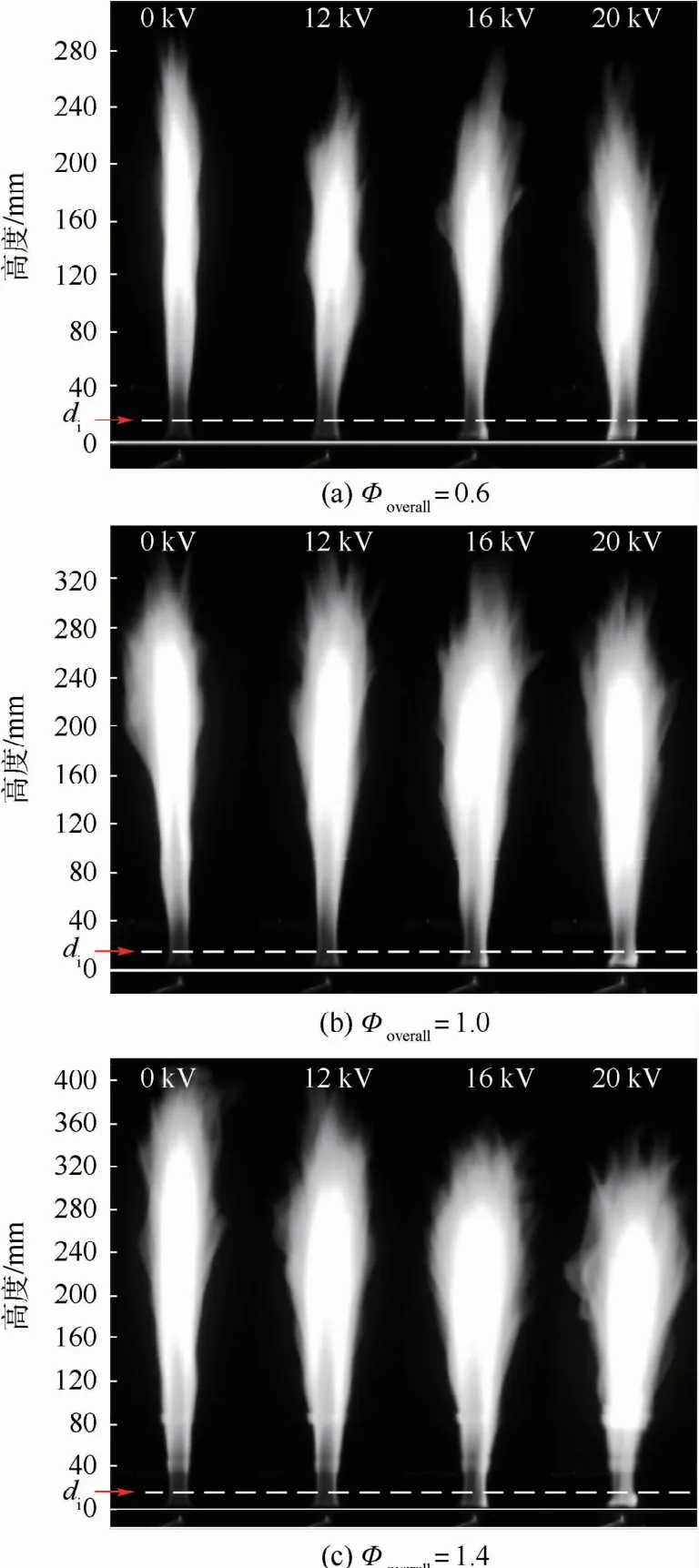

为分析在不同当量比下,等离子体对火焰的控制效果以及放电电压的影响,图2给出了在空气流量V·air=10 L/min,Φoverall=0.6、1.0、1.4三种当量比下放电后的火焰灰度图,0 kV指未施加等离子体的无控制状态,燃烧器内喷嘴出口端面在纵向坐标0 mm处,并用白色实线标出。对于空气/甲烷同轴剪切燃烧,空气由于速度高、动量大,在其射流根部形成了低压区,从而将甲烷夹带到空气中发生卷吸作用,该作用是剪切层发生初始掺混的主要机制[13]。其中,反扩散火焰由于卷吸作用会在火焰根部附近位置形成火焰颈,从而将火焰分成2个部分,一是颈部上方的细长火焰;二是颈部下方的基火焰,基火焰附着于喷嘴出口,轴向距离较短,此处甲烷与空气发生撞击形成初始掺混,是发生卷吸的主要区域[14-15]。由于扩散火焰和反扩散火焰的理论火焰外形在数学模型上具有一致性[16],在图2中可以看到,以出口内壁面直径di为长度单位,其纵向位置约在di处,扩散火焰根部同样存与反扩散火焰结构类似的火焰颈,用白色虚线予以标注。

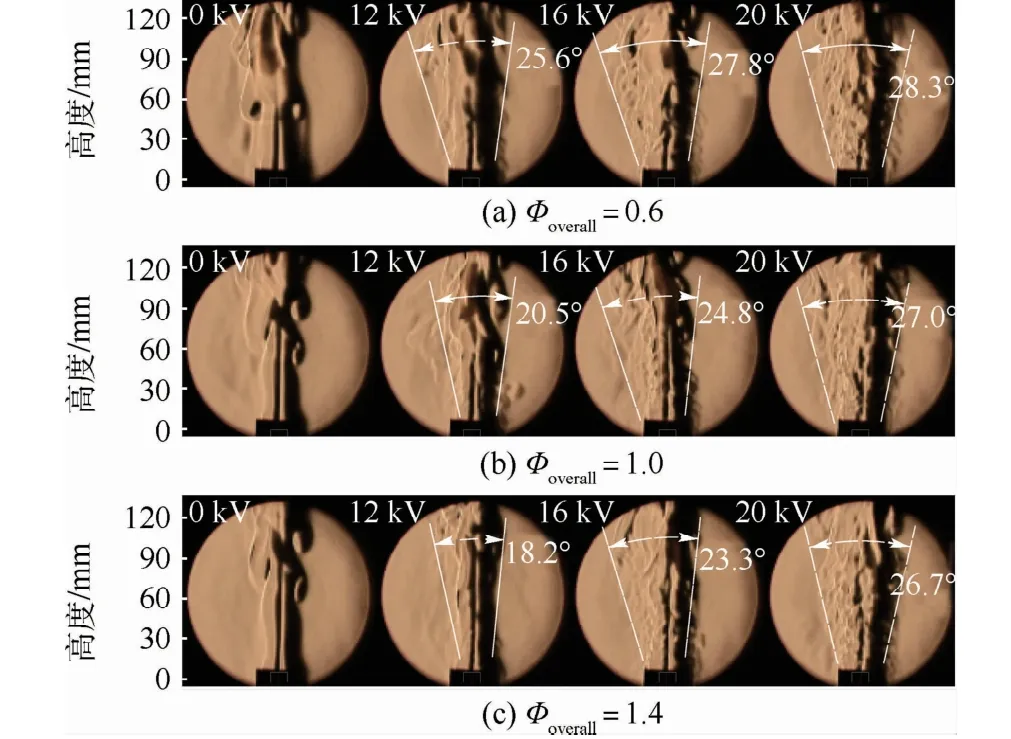

根据图2可知,在无控制状态下,空气流量一定时,随着当量比的增大火焰长度逐渐增大,这与文献[14]的变化规律一致。在施加等离子体激励后,可以看出,相比无控制时火焰形态发生明显变化。火焰高度在3种当量比下均有不同程度降低,对应在Φoverall=0.6、1.4时该现象更为显著,且随放电电压增大整体降幅更为明显;在火焰高度降低的同时,下游火焰宽度明显增大,火焰形态变得更加“矮胖”。在喷嘴附近处可以看出,3种当量比下火焰上游区域的亮度均有明显增大,可知等离子体可有效提高火焰上游燃烧强度,在Upp=12、16 kV时火焰右侧亮度提高更为明显,这可能与介质阻挡放电的不均匀性有关[17],增大至Upp=20 kV时火焰上游整个区域亮度均得到提高,这说明火焰上游燃烧强度得到进一步增大。此外,放电后的火焰边缘轮廓变得更为模糊,这表明火焰的抖动剧烈程度有所增强。结合以上图2所述火焰形态变化特征,为分析SDBD气动效应对火焰的影响机制,图3给出了图2对应工况下的空气/甲烷剪切射流的流场纹影图,将放电开启后的射流包络线夹角定义为射流角。

通过图3可以看出,在未施加等离子体气动激励时,由于射流雷诺数较小,3种当量比下射流的湍流形态较低,在纵坐标约40 mm以内的火焰上游区域未形成涡结构,流场接近层流流动,可知空气/甲烷在上游的掺混能力较低。射流在向下游进一步发展时尽管湍流度增大形成了涡结构,但射流宽度并未显著增大,因此图2中无控制时的火焰形态也较为细长。在SDBD激励器开启后,可以看出,等离子体气动效应对射流形态存在明显影响,一是增强了射流湍流强度,射流自喷嘴出口起始即湍流特征明显,形成了连续的涡结构,并且随着激励电压提高流场涡结构尺度更小,分布更为密集,这说明湍流强度逐渐增大[18],可知等离子体通过提高剪切射流的湍流强度有利于增强空气/甲烷掺混。二是增大了空气/甲烷剪切射流角,在0 k V未放电状态下,不同当量比下的射流两侧轮廓包络线接近平行,射流宽度无明显增大,放电后射流形成扩张式发展,并且其射流角随放电电压提高不断增大。

图2 不同当量比下火焰图像随激励电压的变化(r=10 L/min)Fig.2 Variation of flame images with excitation voltage under different equivalence ratios( V·air=10 L/min)

结合图2、图3等离子体分别对火焰形态、射流流场的影响分析可知,SDBD等离子体对火焰产生的控制效果中其气动效应发挥了重要作用,射流角的增大和掺混度的提高会扩大火焰下游燃烧宽度,同时宽范围的燃烧会促进火焰高度降低,这与图2中放电后火焰变得“矮胖”现象一致。此外,放电后火焰轮廓变得模糊,这可能与放电增大了流场湍流强度导致脉动流振幅增大有关。

图3 不同当量比下射流纹影图随激励电压的变化(ir=10 L/min)Fig.3 Variation of schlieren images of jet flow with excitation voltage under different equivalence ratios( air=10 L/min)

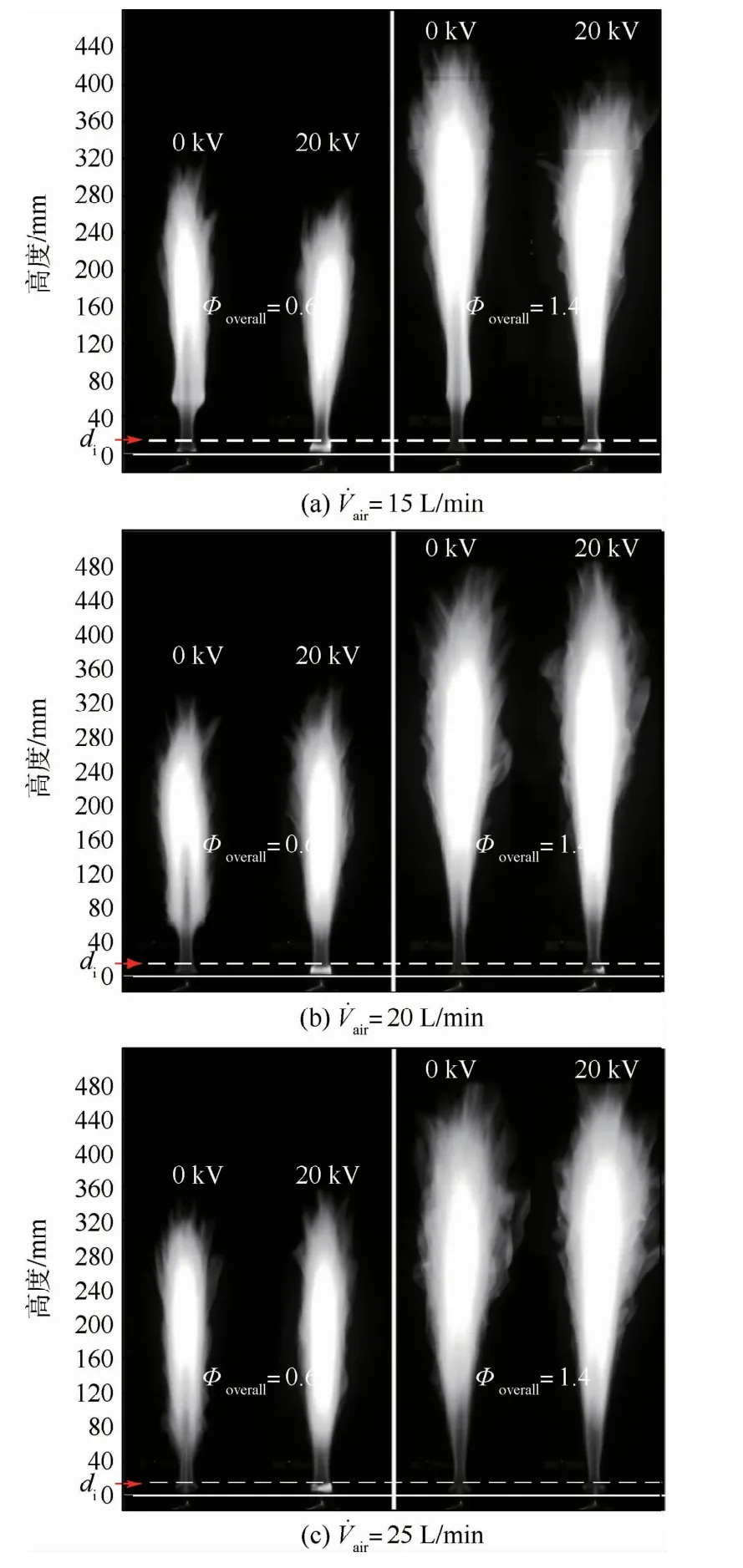

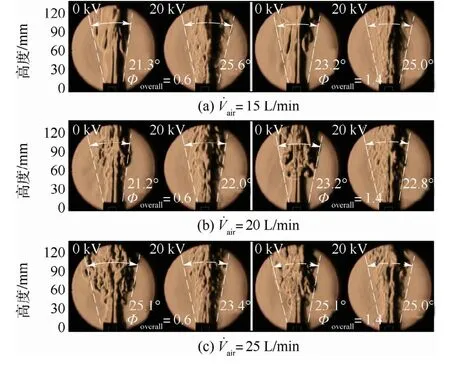

为分析不同空气流量下,等离子体对火焰形态和射流流场的影响,电压峰-峰值Upp根据前文实验结果设定为控制效果最为明显的20 kV,选取当量比Φoverall=0.6、1.4两种边界条件,在air=15、20、25 L/min 3种流量下获得的火焰图像和射流纹影图分别如图4、图5所示。

根据图4可以看出,在火焰高度方面,SDBD等离子体对火焰高度的控制能力与产生等离子体的外喷嘴喷注的空气流量密切相关。在空气流量air=15L/min与图2的air=10L/min的现象较为一致,放电后火焰高度均发生明显降低,当增大至air=20、25L/min时火焰高度已无明显变化,此外3种流量下的火焰宽度也无显著变化,可知气体流量增大使等离子体对火焰形态的控制能力减弱。在火焰对应的流场方面,从图5可以看出,无控制时随着射流雷诺数的增大,流场湍流形态逐渐增强,形成了明显的扩张射流且射流角逐渐增大,这一变化使SDBD气动效应作用效果逐渐减弱,在air=15 L/min时相比无控制时湍流强度和射流角均有明显增大,至air=25 L/min时射流角和流场涡的结构尺寸放电后并无明显变化,由此可知,随着空气流量增大等离子体对火焰形态的控制能力减弱这一现象,主要与等离子体气动效应对射流的控制能力减弱有关。

图4 不同空气流量下放电对火焰图像的影响(U pp=20 kV)Fig.4 Influence of discharge on flame images at different air flow rates(U pp=20 k V)

在火焰上游值得注意的是,根据图5可以看到,在无等离子体时,由于初始射流在转化为湍流流动时需要经历充分发展的阶段[6],当空气流量由15 L/min增大至25 L/min时尽管下游湍流强度不断增大,但在火焰上游距离喷嘴约40 mm以内的范围流场湍流形态依然较低,而等离子体诱导射流的逆向扰动使空气射流在喷嘴内就已具备较高湍动能,因此即使射流速度增大后等离子体仍可有效增强火焰上游的空气/甲烷掺混,提高火焰上游的燃烧强度,这与图4中的火焰图像变化一致,可以看到上游区域纵坐标约在di至40 mm之间的火焰,3种流量下放电后的火焰亮度均有不同程度提高。此外,位于纵坐标di以下的基火焰,相比无控制时火焰亮度显著提高,且具有两方面特征:①亮度增幅与其di以上的细长火焰相比存在明显的不连续性;②在同一空气流量下,对较低当量比(Φoverall=0.6)的基火焰亮度增强程度明显高于高当量比(Φoverall=1.4)条件。结合这2个特征进行分析,本文认为基火焰亮度的提高主要与等离子体活化效应有关,这是因为活性粒子寿命短、衰减快,附着在燃烧器出口的基火焰是受等离子体活化效应影响最强的区域,此外,基火焰是空气对甲烷产生卷吸作用的主要区域,Φoverall=0.6时对应空气-甲烷动量比较高使卷吸作用较强,可以获得更多的甲烷与空气掺混,在活性粒子作用下使其燃烧更为剧烈,因此火焰亮度明显高于Φoverall=1.4。

图5 不同空气流量下放电对射流纹影图的影响(U pp=20 kV)Fig.5 Influence of discharge on schlieren images of jet flow at different air flow rates(U pp=20 kV)

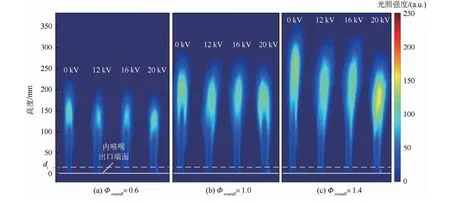

2.2 CH*自发辐射图像

对于甲烷燃烧火焰,其CH*辐射强度可用于表征燃烧释热速率[19],实验研究中在不需要精确定量分析时可将CH*辐射强度与火焰释热速率近似为正比关系[20]。CH*自发辐射图像在表征辐射强度的同时也代表了粒子浓度的空间分布状态[13],本文对图像采用云图显示。为分析在不同当量比下放电电压对火焰CH*辐射特性的影响,图6给出了图2对应工况下的CH*自发辐射图像。

根据图6可知,3种当量比下放电后火焰CH*空间分布高度随着电压增高逐渐降低,这与图2相同工况下火焰图像高度变化趋势相同,这主要是由于等离子体气动效应增强了射流掺混,加之空气放电生成的不同能态O原子、O3等粒子的活化效应,促进了燃料提前燃烧所致。此外,在Φoverall=1.4下,Upp=20 kV时火焰下游CH*辐射强度相比无控制时明显增大,可知等离子体激励能够增强火焰下游释热强度,促进甲烷充分燃烧,而在Φoverall=0.6、1.0时无明显变化可能是因为甲烷含量相对较低,甲烷在上游提前燃烧使下游含量降低所致。

图6 不同当量比下CH*自发辐射图像随激励电压的变化Fig.6 Variation of CH*chemiluminescence images with excitation voltage under different equivalence ratios

为分析不同空气流量时,等离子体对火焰CH*辐射特性的影响,对应图4空气流量air=15~25 L/min下的实验工况,图7给出了放电前后的火焰CH*自发辐射图像。可以看出,不同燃烧条件下放电后火焰下游区域的CH*辐射强度均有不同程度增大,这与V ·air=10 L/min的影响规律相同,由此可知,尽管图3结果表明在空气流量增大后,等离子体气动效应对火焰下游射流流场和火焰形态的控制能力减弱,但等离子体仍能有效增大火焰下游释热速率,提高甲烷燃烧效率,这一结果可能主要与等离子体活化效应有关,这是因为在火焰上游空气放电产生的活性粒子有部分并未接触到甲烷完全反应,并和上游燃烧反应不完全的中间产物一同传递到火焰下游从而促进了下游的燃烧[21]。在火焰上游区域,不同燃烧条件下放电后的空气/甲烷剪切燃烧层的CH*辐射强度均有一定程度增大,这与对应火焰图像表明的上游燃烧强度得到增大的变化规律一致。

图7 不同空气流量下放电对CH*自发辐射图像的影响Fig.7 Influence of discharge on CH*chemiluminescence images at different air flow rates

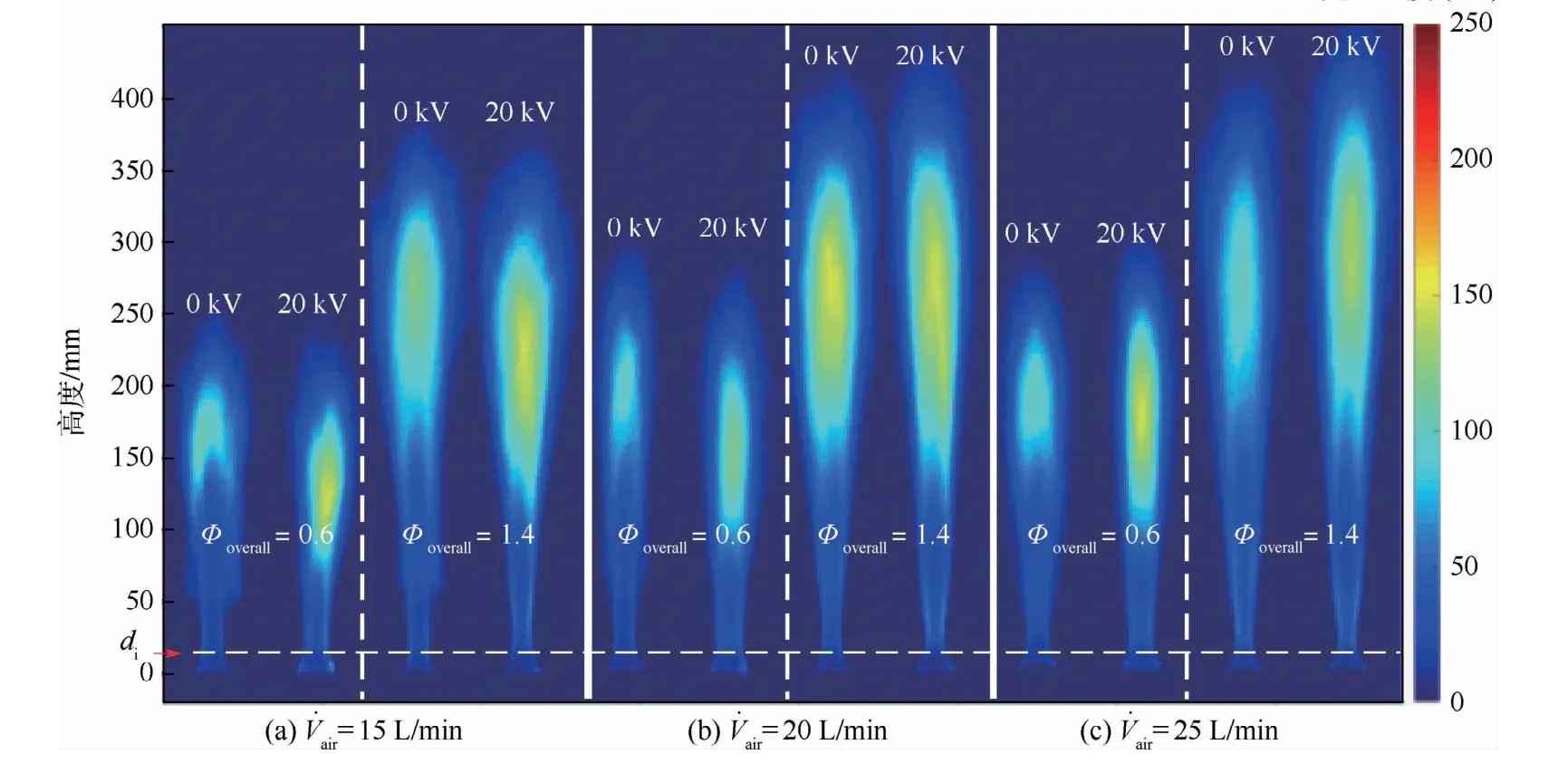

2.3 CH*辐射强度径向分布

根据2.1节可知,由于等离子体气动效应对火焰上游流场存在明显影响,为进一步分析在不同燃烧条件下等离子体对火焰上游释热强度的影响,图8给出了空气流量ir由10~25 L/min,在Φoverall=0.6、1.4两种当量比下无控制和放电电压Upp=20 kV时的CH*辐射强度径向分布曲线,分别距内喷嘴出口端面为di、2di、3di共3种高度。横坐标为横向距离r和di的比值。可以看出,CH*辐射强度曲线呈“M”形,以喷注器中心轴线为基准两侧峰值近似对称分布,这由中心甲烷注入到两侧空气射流后形成的流场特征决定。无等离子体激励时,在不同燃烧条件下对于同一火焰,若以CH*辐射强度值0作为其径向分布宽度截止范围,可以看到曲线位置由di升高到3di,CH*分布宽度不断增大,可知随着射流向下游发展,剪切层甲烷不断向空气一侧扩散掺混,使剪切层的燃烧厚度逐渐增大。此外,对于Φoverall=0.6、1.4两种不同当量比下的火焰CH*辐射分布曲线,Φoverall=1.4的曲线峰值均明显大于Φoverall=0.6,而当从峰值位置向两侧空气方向移动时,对于大部分 工 况(di,air=10~25 L/min;2di~3di,动量比(O/F)mon相对较低,使空气对甲烷的卷吸能力减弱[13],导致扩散能力降低,因此相比Φoverall=0.6,曲线向空气一侧移动时其CH*辐射强度又快速减小。

施加等离子体激励后,根据图8观察可知,等离子体对CH*辐射强度曲线的影响规律与曲线di~3di范围内的所在高度有关,同一高度时在4种空气流量下的影响趋势基本一致,图中,从左至右依次距离内喷嘴出口距离为di,2di,3di。其中,曲线在火焰颈对应的纵坐标di时,不同工况下在放电前后难以获得一致性的变化规律,这可能是由于此处流动剧烈,使得实验装置安装误差和随机环境扰动对流场形成较强干扰所致,在激励器开启后可以看出,不同空气流量下对应Φoverall=0.6的曲线左侧峰值和Φoverall=1.4的两侧峰值均发生降低,此外在air=15、20 L/minair=20~25 L/min)可以看到Φoverall=1.4的CH*辐射强度则又明显小于Φoverall=0.6。这一现象的产生是因为在经历基火焰的初始卷吸之后,空气与甲烷速度差有所减小使卷吸作用减弱,在空气和甲烷的剪切层可形成清晰的接触面,当量比更高时剪切层附近的甲烷局部浓度更高,因此燃烧产生了更多CH*,以致高当量比时CH*辐射强度峰值更大。由于甲烷向空气一侧的扩散主要与卷吸作用有关,而Φoverall=1.4时空气-甲烷时,2种当量比下放电后峰值外侧的CH*辐射强度有所增大,且CH*分布宽度有一定拓展,这表明放电后火焰颈内侧的释热速率有所降低,同时等离子体的气动效应有利于促进甲烷向空气一侧的掺混,从而提高了外侧的燃烧强度并扩大了燃烧范围。由于火焰颈下方是基火焰,根据2.1节可知放电后基火焰燃烧强度有显著提高,由此分析,放电后火焰颈部释热峰值降低可能是因为火焰基处与空气掺混的甲烷在等离子体作用下快速燃烧消耗,使中心主流处的甲烷没有及时向空气一侧进行扩散掺混所致。此外,根据放电增强了火焰颈部甲烷与外侧空气掺混这一变化可知,尽管基火焰区域是空气对甲烷卷吸的初始作用区,本身流场变化较为剧烈,但等离子体气动效应仍可有效增强该处的空气/甲烷掺混。

当CH*辐射强度曲线对应纵坐标2di、3di时,曲线位于火焰颈上方的细长火焰区域,根据图8可知,与纵坐标di对应现象不同的是,在2di、3di时CH*辐射强度峰值在所有燃烧条件下放电后均得到显著提高,表明等离子体可有效增大火焰颈上方剪切层的燃烧释热速率,同时CH*分布宽度得到扩大,这与纵坐标为di时影响趋势一致,可有效拓宽燃烧的径向分布宽度。值得注意的是,等离子体对CH*分布的拓宽效果在Φoverall=0.6时更加明显,而Φoverall=1.4时仅在V ·air=10 L/min有一定效果,其他大部分燃烧工况下现象并不明显,由于空气/甲烷掺混过程受等离子体气动效应影响,可知同轴剪切射流在氧-燃动量比较高,本身卷吸掺混更为剧烈的条件下,更有利于发挥等离子体气动效应的强化掺混作用。此外,在Φoverall=1.4时可知,尽管等离子体对射流的气动掺混能力减弱,但仍可有效增大CH*辐射强度峰值,显著提高剪切层燃烧释热速率,且在纵坐标3di时,air=10~15 L/min部分工况下增幅明显高于Φoverall=0.6,这表明尽管火焰颈上方的细长剪切层距喷嘴出口有一定距离,活性粒子在传播过程中浓度有一定衰减,但对提高剪切层的燃烧释热速率仍起到重要作用。

图8 不同空气流量下放电对CH*自发辐射强度径向分布曲线的影响Fig.8 Influence of discharge on CH*chemiluminescence radiation intensity radial distribution profiles at different air flow rates

3 结 论

1)对于空气/甲烷同轴剪切气-气喷注,SDBD等离子体逆向气动激励可有效增大射流流场湍流强度,强化空气和甲烷掺混,扩大下游射流范围,并且对下游流场的作用效果随射流速度增大明显减弱。

2)等离子体对火焰形态的影响主要与其气动效应对火焰下游流场的作用效果有关,全局当量比一定时,在空气流量较低条件下,施加等离子体后火焰高度降低且宽度增大,形态更加“矮胖”,随着空气流量增大,等离子体对火焰形态的控制能力逐渐减弱。

3)等离子体气动激励在火焰上游区域可显著提高火焰基和细长剪切层的燃烧释热速率,这主要与其活化效应有关,同时其气动效应有助于剪切层增强掺混实现更宽范围的燃烧。此外,等离子体可促进火焰下游区域甲烷充分燃烧,在全局当量比或射流速度较高时,会显著提高下游CH*辐射强度。