归来的星光

——访宋波教授

俞子正

采访人:俞子正(宁波大学音乐学院教授)

被采访人:宋波(上海音乐学院教授)

时间:2021年仲夏

地点:上海·汾阳路

俞:宋老师好,今天采访你,是想和《歌唱艺术》的广大读者一起分享你的艺术人生。我们都知道你是一位男高音歌唱家,作为歌剧演员在美国学习、工作过多年;同时,你也是一位让大家尊敬和喜欢的老师,在上海音乐学院声乐歌剧系执教已经20年。你在声乐艺术上有很高的造诣,个性又特别低调,而且有着东北人特有的幽默气质。你什么时候开始学习声乐的?

宋:谢谢俞兄,很高兴接受您的采访。我1959年出生于东北的海滨城市大连,父亲是国家干部,母亲是一位技术员,家里基本没有人从事音乐工作。上中学时,我很喜欢听收音机和学校广播里播放的歌曲,听完就学着唱。那时就是自娱自乐,单纯地模仿那些歌唱家的声音。后来,偶然的机会和大连市群众艺术馆的一位声乐老师学习了几堂课。

高中毕业后,未满十八岁的我响应党和国家的号召,到农村去插队。我担任了青年点点长,每天除了积极劳动之外,还会到果园里、山下、河边练唱。有时也为青年点里的知青们演唱一些革命歌曲,那时没有谱子,歌曲大多是听会的。

1977年末,国家恢复高考,我就投入到文化课补习和声乐练习中。由于是“文革”结束后的第一次招生,报考人数创历史新高,仅沈阳音乐学院大连考区的报名人数就超千人。考试时,我演唱的全部是中国作品,《接过雷锋的枪》《满载友谊去远航》《毛主席的恩情比山高比水长》。如果按现在的考试要求,必须演唱外国作品,那我肯定是考不上的。经过三轮考试,我成为大连考区三位被录取的幸运儿之一。

参加“罗莎·庞塞尔国际声乐比赛”获奖后归来(1988)

俞:进入音乐学院,是专业学习的起点,你的第一位专业老师是谁?

宋:我是“77届”大学生,但由于招生时已经是1977年年底了,所以是1978年3月入学的。我幸运地被分配到丁贵文教授班上学习,丁先生当时担任美声教研室主任。丁先生曾经是红遍东北三省,在全国也非常有影响力的男高音歌唱家,他是用美声唱法演唱中国作品的先驱之一,尤其他演唱的那些中国不同地域、不同风格的民歌更是深入人心。

大学四年,在丁先生的教导下,通过哼鸣练习,帮我找到了声音的高位置,掌握了男高音换声区的“关闭”技巧,掌握了演唱中国作品的发音、咬字技巧,为我的歌唱事业打下了坚实基础。丁先生是参加过抗美援朝的志愿军老战士,他是教书育人、为人师表的典范,这一点对我的影响也非常大。

俞:我印象中,你后来还在中央音乐学院和上海音乐学院进修学习。

宋:对,大学毕业我就留在沈阳音乐学院任教了。1986年上半年,黎信昌先生来“沈音”讲学,听过我的演唱后很欣赏我,于是我就来到北京,进入中央音乐学院学习。第二年我考上了中央音乐学院助教进修班,正式师从黎先生。黎先生那时刚从意大利留学归国,担任中央音乐学院声乐系主任。先生是改革开放后第一批赴意大利学习的歌唱家和教育家,他把在意大利学习的先进理念和经验心得带回中国,让众多的声乐学子受益。两年时间里,我学到一些意大利美声唱法的崭新理念,并在外语上,尤其是意大利语上有了较大进步。学习期间,我参加文化部在上海音乐学院举办的“国际声乐比赛国内选拔赛”获得了第一名,而且在北京参加了一些重要演出。

1988年,周小燕先生也应邀来到沈阳音乐学院讲学。之后,我怀着对声乐艺术的热爱,对周先生的敬仰到上海跟随她学习。周先生是大家,她在声音质量、语言准确、音乐风格及舞台表演方面都给予我非常大的帮助。接下来,受文化部选派,我前往美国纽约参加“罗莎·庞塞尔国际声乐比赛”获得第六名,并摘取了“伊丽莎白奖”。这次比赛不仅让我看到了更为广阔的声乐艺术发展空间,也坚定了出国深造的决心。1990年,我考入美国波士顿大学艺术学院歌剧系,师从该院院长、女高音歌唱家费莉丝·克顿教授。1993年,又考入茱莉亚音乐学院研究生班,师从声乐教育家玛丽娜·玛拉斯女士。

在美国新墨西哥州圣菲歌剧院演出比才歌剧 《采珠人》,饰演纳迪尔(1992)

俞:对于我们每个学习美声唱法的声乐人来说,出国深造非常重要,到国外一流音乐学院能够全方位地学习西方音乐,并且在西方音乐的环境里得到锻炼。谈谈你在美国学习的情况?

宋:我在美国的第一位声乐老师是克顿教授,她拥有丰富的歌剧演唱和舞台表演经验。我在波士顿大学艺术学院(歌剧系)学习的三年里,较为系统地学习了歌剧表演、台词朗读、歌剧重唱。1990年9月入学后就被安排出演了我的第一个歌剧角色—莫扎特歌剧《女人心》中的费兰多。

克顿教授在课堂上对气息要求非常严格,她强调气息在歌唱中的重要性。她让我摸着她的腹部,感受吸气时小腹向外扩张、歌唱时小腹向内上方收缩的感觉,这样来寻找声音的支撑点,使声音更加饱满,尤其是在换声区和高声区。因为与许多世界级的男高音歌唱家合作演出过歌剧,她提到有的男高音歌唱家因为气息支持不够好,高音缺少“掩盖”(也就是我们常说的“关闭”),在演出中无法完成全部演唱,中途要让替补救场(国外大歌剧院都有替补制度,通常B组演员要在A组演员演出时到场,以便应对可能发生的意外情况)。

在波士顿期间,我连续两年考上了圣菲歌剧院实习艺术家训练班,这是全美最有影响的实习艺术家训练班,是专为美国培养声乐人才的夏季训练班。我有幸成为这个训练班第一位被录取的非美国公民,也是波士顿大学艺术学院被录取的第一人。

在美国路易斯安那州什里夫波特歌剧院演出威尔第歌剧《茶花女》,饰演阿尔弗莱德(2001)

这个训练班是工作与训练相结合的方式,所以它是有工资的。圣菲歌剧院在全美十几个地区设立分考场,从中选出近百名青年歌唱家来到纽约试唱,最终由剧院总经理确定录取名单。

被录取的36名学员除了参与四部歌剧的合唱部分外,还有机会替补演出许多角色。我就替补了理查·施特劳斯歌剧《玫瑰骑士》中的男高音角色。在这个训练班里工作,我的收获特别大,我们可以与很多优秀的指挥家、舞台导演、艺术指导、歌唱家们一起工作。除此之外,学员们还有机会与声乐专家、导演、指挥家上大师课。另外,学员们还有一场歌剧片段专场音乐会。1991年夏天,我与一位美国女中音歌唱家合作演唱了马斯涅歌剧《维特》第一幕中的二重唱;1992年夏天我与三位美国歌唱家合作演出了普契尼歌剧《艺术家的生涯》第三幕中的四重唱。两个夏天的训练班经历对我后来的歌唱事业产生了重要影响,它使我了解了职业歌剧院的工作程序和职业精神,并在训练班结束后获得了“总经理奖”。

俞:后来你是如何考入茱莉亚音乐学院的?

宋:在圣菲歌剧院实习艺术家训练班学习时,我上过马拉斯教授的大师课,她同时在茱莉亚、曼哈顿、科蒂斯音乐学院担任教授。她非常喜欢我,建议我报考茱莉亚音乐学院跟她学习。马拉斯教授是位非常有经验的声乐教授,在全美声乐界非常有影响力,教出了许多著名声乐家。

说到报考“茱莉亚”还有一段小插曲。1993年初,我太太丁小雷陪我来到位于纽约林肯中心的茱莉亚音乐学院参加专业考试。因为没有看清考试的程序,在完成了与音乐指导的考试后我们就返回波士顿了,把与舞台导演教师考试的环节落下了(“茱莉亚”声乐专业考试不仅要给声乐教授们演唱,还要分头给艺术指导和舞台导演教师们演唱。他们一起对你的声音、语言、音乐及表演进行综合评价)。那时没有手机,只有座机。当晚接到茱莉亚音乐学院招生办的电话,说我没有完成规定考试程序,并为我单独安排一次对舞台导演教师的考试。于是,第二天早上我和太太又乘长途大巴从波士顿赶往纽约曼哈顿。往常四个小时的车程,因为堵车六个小时才赶到。时间指向十二点,考试时间是下午一点半,离学校还有一个小时的路程,我还要从长途汽车站换乘地铁才能抵达“茱莉亚”。我只好先到大巴车后面的卫生间换好演出服,并简单的练声。当我从卫生间出来时,受到同车厢全体乘客的掌声喝彩。我紧赶慢赶,总算正点赶到考场完成了考试,最终通过了整个考试,拿到了录取通知书。

俞:回想留学生活,这种悲喜交加或者说痛并快乐着的经历可能有很多。我们一起当全国声乐比赛的评委时,你在短暂的休息时间会专门做一下放松腰部的动作,这也是留学时留下的“身体记忆”吧。

宋:当年在波士顿学习期间,我与一位来自复旦大学的同学合租一套一室一厅的公寓,他住卧室,我住厅里(住厅里分担的房费少一些)。我用的家具全是捡来的,现在听起来可能很不可理解,但这的确是20世纪80年代末90年代初留学生的普遍生活状态。因为捡来的桌子低、凳子高,坐下书写时身体姿势不对,很不舒服,学校的功课又很繁重,每天必须长时间这样坐着。在学习了一个星期谱子后,我的腰就直不起来了。虽然我用一个月的时间学习、演出了歌剧《女人心》中的费兰多这个角色,但从此就落下了腰椎和颈椎的毛病。

1992年的除夕夜,我参加完一场演出后在回家的路上突然遇到了车祸,再次伤到了我的颈椎。同时,当晚我还感到头痛得厉害,医生说是脑震荡;更严重的是影响了声带,我当时不能正常发声了。这下可把我吓坏了,因为两周后大都会歌剧院声乐比赛新英格兰地区选拔赛就要开始。庆幸的是,在比赛前我恢复了声音赶上了比赛。这次比赛在波士顿的新英格兰音乐学院音乐厅举行,电台现场直播,我首先演唱了歌剧《艺术家的生涯》中诗人鲁道夫的咏叹调《冰凉的小手》,接下来大都会歌剧院指派来的评委点了威尔第歌剧《路易莎·米勒》中伯爵之子鲁道夫的咏叹调《往昔的夜晚多宁静》,我都完成得不错,获得了第一名。这次比赛为波士顿大学赢得了荣誉,也让我在波士顿声乐界有了一定的影响。

在波士顿大学艺术学院随著名男高音贝尔冈齐(右一)上课(1991)

俞:茱莉亚音乐学院在全世界享有盛誉,这里的课程有什么特点?

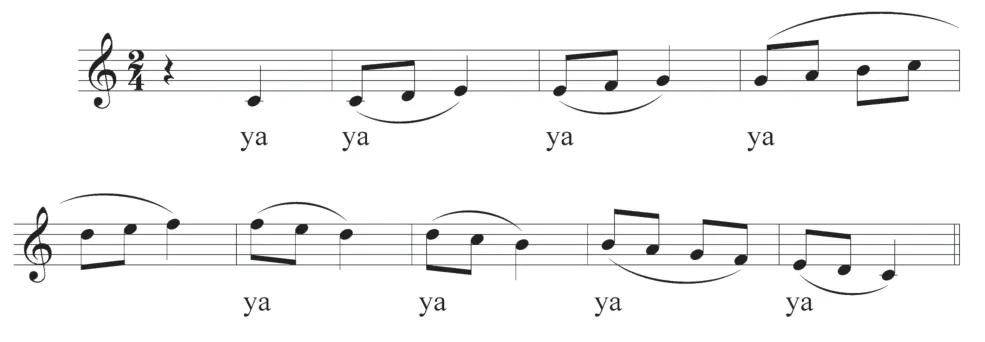

宋:“茱莉亚”的培养特点我感觉就是追求全面,这一点与我现在工作的上海音乐学院有些相似。作为世界最好的音乐学院,这里的课程设置非常完善,不仅仅是专业课,跟声乐专业密切相关的语音课、艺术辅导课、表演课的水平都非常高。语言课包括意大利语、法语、德语、英语语音课,不但教你如何发音、写国际音标,还教你在演唱中如何更好地运用。这里的教授们都是世界级的,他们既在“茱莉亚”等音乐学院教书,同时也在大都会歌剧院、纽约市歌剧院担任艺术指导。马拉斯的教学与“茱莉亚”其他教授相似,喜欢用一些快速的长的音阶来练声。例如,用“ya”来唱(见谱例1),用“nie、nia”来练习声音的灵活性和高音(见谱例2)。在“茱莉亚”期间,我学习了一些德奥、法国和美国的艺术歌曲,还学会了用英文演唱《艺术家的生涯》中鲁道夫的全部唱段,我的第一个“鲁道夫”就是用英文演唱的。在美国许多中部地区歌剧院都是用英文演唱歌剧,便于当地观众欣赏。

谱例1

谱例2

俞:你觉得国内的声乐教育在哪些方面还有继续提升和完善的空间?

宋:一位教师,一所学校声乐的审美与他们所处的环境,受教育程度和历史底蕴相关。中国和美国专业声乐培养目标有相似之处,我认为,中国声乐教育经过几代声乐人的共同努力,已经取得了巨大进步,达到了前所未有的高度。无论是师资队伍建设,还是学科发展、人才培养都接近世界先进水平。但是,我们在课程设置上还存在不足,缺少高水平的语言、音乐、舞台表演教师。我们的前辈周小燕、郭淑珍两位大师教授出那么多的优秀人才,她们的特点是不单单教授声乐技巧,她们还担任了语言教师、艺术指导、舞台表演教师的工作。中国声乐艺术要有大的飞跃,要加强这方面的教学改革,引进这方面的人才,完善课程设置。

参演庆祝中华人民共和国成立55周年文艺晚会演唱《祖国,我为你干杯》,左起:王莹、尤泓斐、郑咏、刘维维、宋波、王丰(2004)

俞:你分析得很到位。从另一个角度来看,学习西方音乐文化,对于东方人来说是博采众长,必须真正学到它的精髓,才能够分辨出东西方艺术的共性与不同。我们常说“艺术是相通的”,实际上我觉得在普通层面是不通的,比如在形态上和表现形式上是不一样的,只有到了相当高的层面,我们才能够理解这种所谓的“相通”。而声乐艺术的关键,必须通过实践才能够展现出艺术家对艺术的诠释能力。

宋:是的。所以,我在音乐学院学习的同时,也注重夯实歌唱技术能力,同时尽可能广和深地涉猎西方音乐的方方面面,更重要的是把眼光投向音乐会舞台、投向歌剧舞台,那是作为一个歌唱家的终极目标。

比如在美国期间,我在著名的林肯中心举办过个人独唱音乐会,并先后与纽约市歌剧院、圣路易丝歌剧院等合作,出演过《艺术家的生涯》中的鲁道夫、《弄臣》中的曼图亚公爵、《茶花女》中的阿尔弗莱德、《卡门》中的唐·何塞等十几部歌剧中的男高音角色,还与许多乐团合作在卡内基音乐厅等重要音乐场地演出威尔第的《安魂曲》、马勒的《大地之歌》,莫扎特的《安魂曲》等,先后在洛杉矶、芝加哥、休斯敦等50多个城市演出。

回国以后,我在2002年的“第五届北京国际音乐节”上演唱了作曲家叶小纲的《长城交响乐》和《西藏之光》。《长城交响乐》是为交响乐队和男高音、女高音、钢琴、马头琴而作的气势恢宏磅礴气势的作品,由钢琴家许忠担任独奏。《西藏之光》是为交响乐队与圆号、男高音而作。两首作品都在叶小纲先生的音乐思想框架内,我反复研读谱子,练习唱腔,尤其是在汉语吐字的清晰度上下功夫。

回母校沈阳音乐学院举办独唱音乐会(2017)

俞:1997年7月1日,你参加了在美国洛杉矶举行的庆祝香港回归祖国的大型文艺晚会“为中国喝彩”,你和当时也是旅居美国的女高音歌唱家黄英一起演唱了《长江之歌》把晚会推向高潮,赢得台下14000多名海外侨胞潮水般的掌声。据说这次演出让你感受到祖国的召唤,也激发出了你的思乡之情,于是你就在2001年,由教育部推荐,来到上海音乐学院执教。

宋:是的,人啊,就像一只高飞的风筝,无论你飞得多高、飞得多远,线的另一头,还是系在生你养你的故土。

俞:说得真好,绿叶对根的情谊!

宋:是啊,那时我就想停下来,把漂泊的脚步停在汾阳路,停在我喜欢的“上音”,开始新的教学之路。同时,还有我太太丁小雷的陪伴,她进入“上音”附中担任小提琴教授。

俞:于是,我有幸听到了你归国后的第一场音乐会—“归来的星光”,音乐会在当时非常轰动!

宋:是的,音乐会是我多年留学成果的汇报,也是到“上音”工作的一份就职展示,所以我非常认真地准备,也得到了“上音”领导的大力支持。音乐会很成功,当时的那份激动心情至今常常想起。

俞:转眼间,你回国任教二十年了,培养了一批专业基础扎实、思想过硬的声乐人才,多次在国内外比赛中取得佳绩。你现在的学生涵盖本科、硕士、博士,对不同阶段学生的培养目标是什么?或者说在每个阶段,主要培养学生哪方面的能力?

宋:我认为本科阶段主要是打基础,因材施教,根据学生的自身特点,为他们确定学习方向,注重声乐技巧训练,作品上多学习巴洛克时期的作品,逐渐加上莫扎特、多尼采蒂等人的作品,还要学唱德奥艺术歌曲、法国艺术歌曲等。硕士阶段,学生们经过大学五年的学习,具备了一定的歌唱能力,包括声乐技巧、语言能力和音乐学习能力,可以演唱不同类型难度更高的作品。博士阶段,应该是培养学生独立思考的能力,我们现在声乐表演博士还是属于学术性的,也就是偏重理论型的。除了要准备三场学位音乐会外,还要与学生共同拟定论文题目和指导立意、指导论文布局。导师的主要任务是帮助学生制订学习计划并有效实施,设计三场音乐会的节目单,编排节目的内容是一门学问。作为博士研究生要培养他们的综合素质和驾驭舞台的综合能力。

在完成教学工作之余,我还在许多国内外重要声乐比赛中担任评委,包括“中国国际声乐比赛(宁波)”,“中国音乐金钟奖”声乐比赛,全国歌剧、舞剧、音乐剧展演,并自“第七届全国声乐比赛”(文华奖)起连续九届担任这项国家级重要声乐赛事的评委,并两次担任“美声”组副组长。同时,我还担任了教育部本科教学水平评估专家。

俞:听过你讲座或讲课的学生都说“宋老师的课堂气氛轻松、热烈,他总是以幽默风趣的语言、精彩的示范和深入浅出的讲解进行声乐教学”。当严肃的学术和幽默个性相遇的时候,你是如何融为一体的?

宋:其实,当你用严肃的表情和语言讲述严肃学术的时候,就不是艺术了。用最简单明了的语言和轻松的交流讲明学术,才是一位教授应该达到的修为,所谓“大道至简”就是这个境界。现在很多声乐理论家,把简单的道理说得天花乱坠,把简单的事情复杂化。声乐教学重要的是针对每位学生个人声音条件、接受能力以及各自存在的问题等,来量身打造个性化的培养计划。对于声乐演唱中较为抽象的声音运用、气息运用、语言使用、音乐表现等问题,通过恰如其分的比喻、启发和示范让这些技巧问题具象化,便于学生接受。同时,要善于调动和培养同学的歌唱情绪和歌唱心理,我在教学过程中从不吝啬对学生的赞美,也会批评学生,但是批评的时候不要过分,用词要得当,不能伤害学生的自尊心。

学生董芳(中)演出上海歌剧院版威尔第歌剧《阿依达》后,与宋波教授夫妇合影(2017)

俞:你培养了很多优秀的学生,能否举一个有代表性的例子?

宋:我说一个例子吧,譬如董芳。她是我回国后教的第一批学生,从本科一直到研究生毕业。入学时,她的声音存在许多不足,我帮助她逐步提高声音的统一性,有了漂亮的高音区和丰满、圆润的中低声区。她被德国《汉诺威时报》评价为“非常有前途的女中音歌唱家”,先后获得“第十七届法国马尔芒德国际声乐比赛”第二名,“第六届中国音乐金钟奖”声乐比赛银奖,在国家大剧院、上海大剧院、上海音乐学院等单位演出了《一江春水》《汤显祖》《泰伊斯》《这里的黎明静悄悄》《画皮》《阿依达》《唐璜》《茶花女》《七日》等中外歌剧。现在她成为我的同事,在上海音乐学院音乐戏剧系担任声乐教师。

为文旅部“2021年度全国声乐领军人才培养计划”暨“第十四届全国声乐展演”入围选手颁发证书和纪念杯

俞:作为上海音乐学院的博导,你对声乐博士的教学和培养有哪些考虑和计划?

宋:上海音乐学院是一所融艺术与学术于一体的高等音乐学府,是一个优秀的集体、一所积淀丰厚的名校。在这所名校里,无论是研究表演艺术的,还是研究音乐理论的,每位教师都会努力攀登自己领域的顶峰。作为表演艺术的声乐学科来说,“上音”的博士也是近几年才开始培养的,可以说目前还是一个探索阶段。表演艺术的博士生如何培养?一方面是演唱方面的研究和实践,应该达到国内最高水平;另一方面就是表演艺术理论的研究,不是写几篇文章的问题,而是要有学术和艺术的高度,美学视野应该更宽,艺术品位更高,学术性更强。所以,成为博导,其实也是一个让我自己不断学习的机会,在培养博士生的教学过程中不断完善自己,不断教学相长。

博导是一份工作,也是一份责任,我要对得起这份责任,所以要给自己提更高的要求,以“上音”老一辈的老师们为榜样,传承“上音”的优良教学作风,严谨学术研究风格,展现“上音”传统的表演艺术优势,为国家培养更多的优秀声乐表演人才。

俞:期待归来的星光继续闪耀,给我们学生们带来更多的惊喜!

宋:谢谢俞兄!