明清“恶讼师”是怎样“炼成”的

讼师是中国古代与司法诉讼有关的一个奇特的行业,从形式上看,它与今天的律师很相似,但同律师又有着本质的区别。

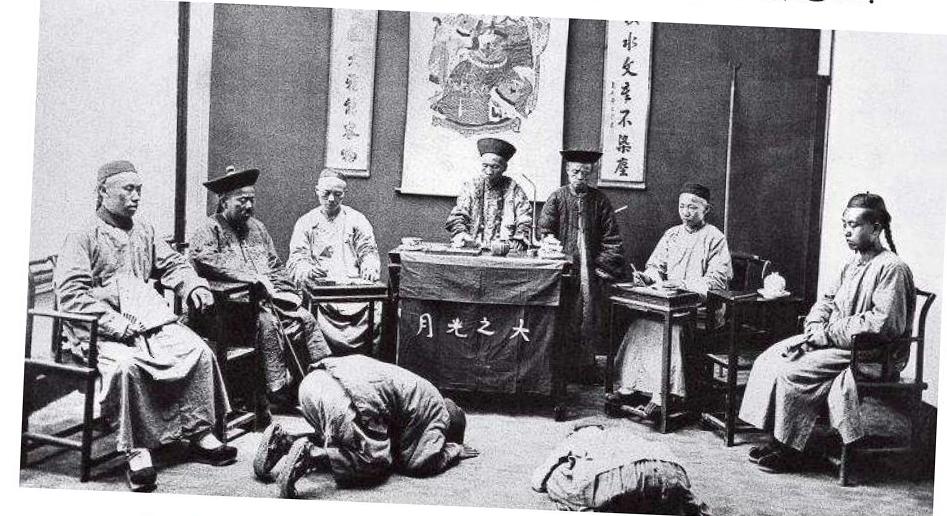

在传统社会以“无讼”为核心的诉讼价值观指导下,调处息讼无疑成了处理诉讼的最佳途径,而那些不愿接受调解、继续打官司的人,不论他是否有理,都会被人视为“健讼”和“刁讼”,受到舆论的谴责乃至法律的制裁。至于讼师,更是被视为一种不道德的乃至“非法”的行当,不仅遭到人们的唾弃,而且受到法律的严厉禁止。无论是国家的法律,还是官方的文告,乃至民间的文学作品,讼师均以负面的形象出现。但由于讼师有着专业的法律知识和诉讼技巧,尽管他们面临法律的禁止和衙门的查禁,以及民间舆论的批评,却又是普遍的社会需求。讼师依托于衙门而存在,并通过衙门的诉讼活动牟利;而衙门又将讼师作为扰乱诉讼秩序的“恶棍”而予以制裁。

讼师作为明清时期商品经济发展背景下的一种社会存在,对于我们研究当时的社会生活无疑提供了很多鲜活的材料。

在明清两代,讼师是那些专门替别人打官司出谋划策、撰写诉状、提供法律服务的人,而且这种提供法律服务的行为都是私下进行的,是非法的。那么,为什么还有这么多人冒着法律的风险去从事这种“职业”呢?从事讼师的大多是些什么人呢?

关于这个问题,我们不妨来看看清朝著名的四大“恶讼师”的经历。这4人,就是常熟的谢方樽、苏州的诸福葆(也作诸福宝)、崇明的杨瑟严、昆山的冯执中。他们大体上生活在乾隆、嘉庆和道光年间,都以诡辩巧言、手段阴毒闻名于世,恶名远播,清朝300年间的讼师无出其右者。

谢方樽是一个秀才,从小聪慧,熟读四书五经。16岁进了学校后,先后参加过8次乡试,每次总是荐卷(试卷得到考官的推荐),但始终未能中举。由于他的学问很好,乡里人遇到各种争执之事都来向他请教,他也喜欢去管这些“闲事”。久而久之,成了一个四乡闻名的恶讼师。诸福葆幼时也非常聪明,但不喜欢读书,却侥幸中了一个举人。中举后恰巧母亲去世,丁忧三年,错过了参加会试,他在家里没事,就开始替人打官司。冯执中本是一位廪生,家里也还过得去,祖上传下来有良田数百亩,虽不能说是大富,但总是一个小康之家。他工于心计,手腕毒辣。他本来瞧不起讼师,并且还同那些讼师打了一场官司,居然还打赢了,从此也开始干起了讼师的勾当。同他们三人相比,杨瑟严的境遇就差了许多。杨瑟严家境很是穷困,但非常刻苦,到20多岁才进了学,做了秀才,30岁才娶亲,靠着教书糊口。一次偶然的机会,让他开始了讼师的生涯。

因此,从事讼师的基本上都是一些有学识的人,而且他们从事讼师也都是一些偶然的机缘。有的人,如冯执中,一开始对讼师是深恶痛绝,当时昆山有句民谣“六门五讼师,天天打官司。”冯执中看不惯这些恶讼师的所作所为,经常在朋友面前痛骂他们。后来朋友对他说:“你骂他们有什么用,有本事你也去做一做讼师,和他们斗一斗法呢。”冯执中一激之下,真的就干起了讼师的行当,成为一代著名的恶讼师。当然,还值得注意的是,许多从事讼师的人,包括上述著名的恶讼师,并不是一开始就作恶的,恰恰相反,往往是因为路见不平,拔刀相助,结果以讼师作为“职业”了。如诸福葆就是因为一起“圣旨石”的案件开始他的讼师生涯的。

苏州某乡绅门外有一贞节牌坊,牌坊对门住着某翰林家的后人,两家关系本来就不好,乡绅一直想打击翰林家,但苦于没有机会。而翰林家的佣人老是喜欢把竹竿架在牌坊上晒衣服,两家人为此也经常发生口角,翰林家人也告诫过佣人,可佣人依然我行我素。一天,佣人又把竹竿架上去時,不小心把牌坊上的圣旨石给碰下来了。这下可不得了,乡绅立刻要家人去报官,要追究翰林家蔑视侮辱圣旨的罪名,这在清朝法律可是属于“十恶”中的“大不敬”!翰林家非常害怕,赶紧去找诸福葆求助。于是诸福葆假装是去看热闹,对乡绅说:这件事非同儿戏,要证明这圣旨石确实是从这牌坊上掉下去的,应当看放圣旨石的地方大小是否相同。乡绅一听有道理,便让人把圣旨石放上去试了一下,果然完全吻合。这时诸福葆立刻大声说:“圣旨无恙,谁再敢搬动,罪无赦!”乡绅一听,知道上当了,但后悔无及,只得眼睁睁地看着诸福葆扬长而去。这时有看热闹的人说:“如果谢方樽还活着,不知会有什么办法?”诸福葆听后寻思:我现在虽是中了一个举人,但还未必出人头地。我何不也去做一个讼师,不是要比现在强得多吗?从此以后,他就一心一意地做讼师了。

当然,除了个人原因外,明清时期特殊的社会条件,也是讼师这个“职业”得以普及的重要外部原因。这个重要的外部原因,就是社会普遍的“好讼”与“健讼”之风的形成。

明清时期,州县官们在谈到地方治理的经验和要求时,基本上都把“息讼”和“止讼”作为地方治理的基本要求,但这也从反面反映了 “好讼”和“健讼”已经成为一种普遍的社会风气。明人朱察卿在《与潘御史》中说:“白发黄童,俱以告讦为生。刀笔舞文之徒,且置弗论,而村中执耒荷锄之夫,亦变为雄辩利口。……竟入市,市纸书讼词,郡中为之纸贵,一肆中有日得三十金者。”清人李渔在《论一切词讼》亦感慨地说:“小民之好讼,未有甚于今日者。”清人编纂的《笑林广记》中,就有一则关于这种“好讼”之风的笑话:

一生好健讼,一日妻在坑厕上撒尿,见月色照在妻臀,乃大怒,遂以月照妻臀事,讼之于官。县令不解其意,挂牌拘审。生以实情诉禀,求父师伸冤。官怒曰:月照你妻的臀就来告理,倘日晒你妻的×,你待要怎么?

虽然笑话有些夸张,但反映了民间百姓“好讼”的社会风气,特别是因“锥刀小利而兴讼”,往往因为一些微不足道的小事闹上衙门,的确是一个不争的事实。有不少研究者将其中的原因归结为经济的贫困。就绝大多数的普通百姓而言,几百年来他们的物质生活依然“内卷化”,长期停留在糊口的水平,甚至连糊口的水平也没达到。“在中国农民的眼中,每一粒谷子都是珍贵的。”正是由于经济的贫困,形成了他们中一些人气量狭小的个性特征,一遇小事便要争个输赢,甚至大打出手,更有甚者,闹出人命案。对此现象,清人王又槐曾言道:“乡愚器量褊浅,一草一木动辄争竞,彼此角胜,负气构怨。”其实,这一现象的背后,有着复杂的社会原因。

不少研究者都注意到,明清时期“好讼”“健讼”之风盛行的地区,主要集中在江南一带,这可以说是自宋代以来尤其是南宋以来长期发展过程中形成的。正如有论者指出:“至宋室南迁,长江流域的经济愈加发展,江南民间田宅等财产流转关系加快,健讼之风遂于民间大兴,鼠牙雀角,动辄成讼。其手段之多、范围之广,为前朝罕见。” 到了明清时期,“健讼”之风更甚。康熙皇帝在给扈从部院诸臣的谕批中写道:“朕巡省民生风俗,行次浙江,见省会兵民俱相和揖,生齿番庶,闾里乂安,但观民间习尚,好行争讼。”《清史稿·朱轼传》记载:“上以浙江风俗浇漓,特设观风整俗使。朱轼疏言:风俗浇漓,莫甚于争讼。臣巡抚浙江,知杭、嘉、湖、绍四府民最好讼。”在相关文献中也多有这方面的记载,仅以苏州府为例,沈起凤《谐铎·讼师说讼》记载:“江以南多健讼者,而吴下为最。”康熙《昆山县志稿》卷六“风俗”记载:“比年以来,习尚稍异,黜素崇华,好讼佞佛。”雍正《昭文县志》卷四“风俗”记载:“凡平民性情气习,亦喜事亦惮事……健讼而怯斗。”乾隆《长洲县志》卷十一“风俗”记载:“吴人风气怯懦,然颇有好讼之风,奸险之徒主持其间,名曰讼师。”乾隆《元和县志》卷十“风俗”记载:“吴中有三大蠹:一为讼师,民间凡有狱讼,出为主谋,幻辞狡诈,或乱官长,往往倾人之家。”此外,吴江汾湖人柳树芳在《汾湖小志》中这样记载了争讼的情况:“薄俗好斗多讼,风行事以剋剥居心,一不遂意便忿争,其在近镇者尤甚。”《黎里志》卷四“风俗”记载:“有割蜂蜜者,春间舟楫络绎往各处价买割取,分别地界世以为业,界稍逾,往往斗殴兴讼,至秋亦然。” 民间诉讼所涉及的当事人包括了官僚、乡绅、地主、农民、商人、佃仆、流氓无赖等当时社会上几乎所有的阶层,其中甚至不乏发生在亲属之间的诉讼,可以是说整个社会都已卷入了诉讼之中。清代著名的四大恶讼师谢方樽、诸福葆、杨瑟严和冯执中都是江南人,也充分体现了这一点。

明清时期民间“好讼”和“健讼”之风普遍,其中一个非常重要的原因就是商品经济发展的影响。一方面,随着商品经济的发展,人们的私权意识不断增强。明代海瑞任淳安知县时,曾有感于淳安县词讼繁多,认为造成这种现象的原因“大抵皆风俗日薄,人心不古,惟己是私,见利则竞。以行诈得利者为豪雄,而不知欺心之害;以健讼得胜者为壮士,而不顾讼之凶”。这从另一面折射出了诉讼的增多与私权观念盛行之间的关系。因此,很多诉讼都是为了一些很小的事情或一时之忿,“一言不和,既相兴忿争不已”,而且争必求胜“终讼不已”。为争胜“破家无悔”的有之,大肆诬告的亦有之。安徽休宁百姓“或因口角微嫌而架弥天之谎,或因睚眦小忿而捏无影之词。甚至报鼠窃为劫杀,指假命为真伪,止图诳准于一时,竞以死罪诬人而弗顾。庭讯之下,供词互异”。另一方面,商品经济的发展与商品流通的加速,客观上造成了各种经济纠纷的增多,特别是涉及土地、债务和继承等方面的诉讼,所谓“片语不合,一刻颜变,小则斗殴,大则告状不休”。

此外,民间文化,尤其是所谓“面子”文化,也是造成“好讼”和“健讼”之风盛行的一个社会心理方面的因素,因为一旦打输了官司,是一件很没面子的事情;而为了要打赢官司,就不得不去求助那些所謂的“专业人士”。因此,讼师的出现,正是反映了社会现实的需求。

(摘自上海交通大学出版社《公堂内外:明清讼师与州县衙门》 作者:殷啸虎)