用《孙子兵法》分析美国为何兵败越南

其用战也,胜久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。故兵闻拙速,未睹巧之久也。夫兵久而国利者,未之有也。

——《孙子兵法》

有的人认为,打仗就得爷们儿一点,直接扛着大刀上阵就行了,为什么需要花那么大的气力作烦琐的准备呢?

孙子身处春秋争霸时期,他写兵法十三篇的目的是帮助吴王争夺天下霸主地位。既然要争,就要采取进攻姿态,而不宜采取守势。这就决定了整部《孙子兵法》的基调是战略进攻。从战争史上看,大凡战略进攻的一方,无不想方设法速战速决。所以,孙子说:“其用战也,胜久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。故兵闻拙速,未睹巧之久也。夫兵久而国利者,未之有也。”孙子这一大段话的核心意思就在于说明为什么要速战速决。为此,他首先分析了持久作战带来的危害。

一方面,人力、物力、财力的巨大消耗,给军队作战能力以及国家经济造成严重危害。他分析了下面三种常见情况。

第一种情况是“其用战也,胜久则钝兵挫锐”。“钝兵挫锐”比喻部队像刀钝了似的,军力疲惫,士气受挫。对于这句话,古代学者的断句有所不同,分歧在于这个逗点应点在什么地方。有的人认为,应该点在“胜”字之后,即“其用战也胜,久则钝兵挫锐”,意为采用战争手段当然是为了赢得胜利,但是这一手段用的时间长了就麻烦了。还有的人认为,“胜”字前面可能脱落了一个“贵”字,应当是“其用战也,贵胜,久则钝兵挫锐”,意为用兵打仗贵在速胜,持久打仗军队必定过度损耗。第三种意见主张应点在“也”字之后,即“其用战也,胜久则钝兵挫锐”。“胜久”是指靠持久取胜,时间一长,刀枪剑戟都被砍钝了,军心士气都消磨了。相比之下,第三种意见似乎更符合孙子的原意。

第二种情况是“攻城则力屈”。“屈”在此处不念“驱”,念作“绝”,意为耗尽。部队长时间攻打敌方坚固城堡,久攻不下,结果自然是力量消耗殆尽。

第三种情况是“久暴师则国用不足”。“暴师”指军队长期暴露于国外。数十万人在异国他乡,每天要吃要喝,要补充武器装备,一切都由国库提供,用不了多久,国库就被掏空了。

另一方面,随着军力、国力的衰竭,国家安全必然出现大问题。“钝兵挫锐,屈力殚货”是重申如果军队在战场上被消耗殆尽,国库因战争支出过度而空虚,那么整个国家就垮了,这时必定会出现“诸侯乘其弊而起”,纵然有绝顶聪明的人,也难以挽救危局了。

既然持久作战如此危险,那么如何避免持久作战,切实做到速战速决?孙子接着总结了一条规律性的名言:“故兵闻拙速,未睹巧之久也。”拙,《说文》解釋为:“拙,不巧也。”巧,即工巧,搞花架子,做表面文章。全句意思是说,用兵打仗只听说过下功夫扎实准备,虽然看上去笨拙,但由于准备充分能够速胜;没见过战争准备中偷工减料,投机取巧,看上去灵巧却准备不足也能够在持久作战中取胜的。

基于这一规律,孙子得出一个结论:“夫兵久而国利者,未之有也。”自古以来,通过长期战争使国家获得利益的,从来没有过。

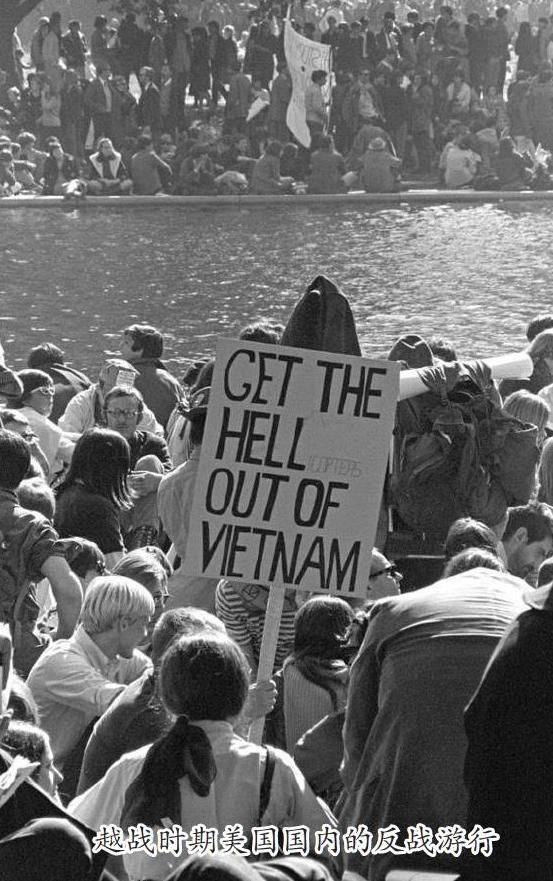

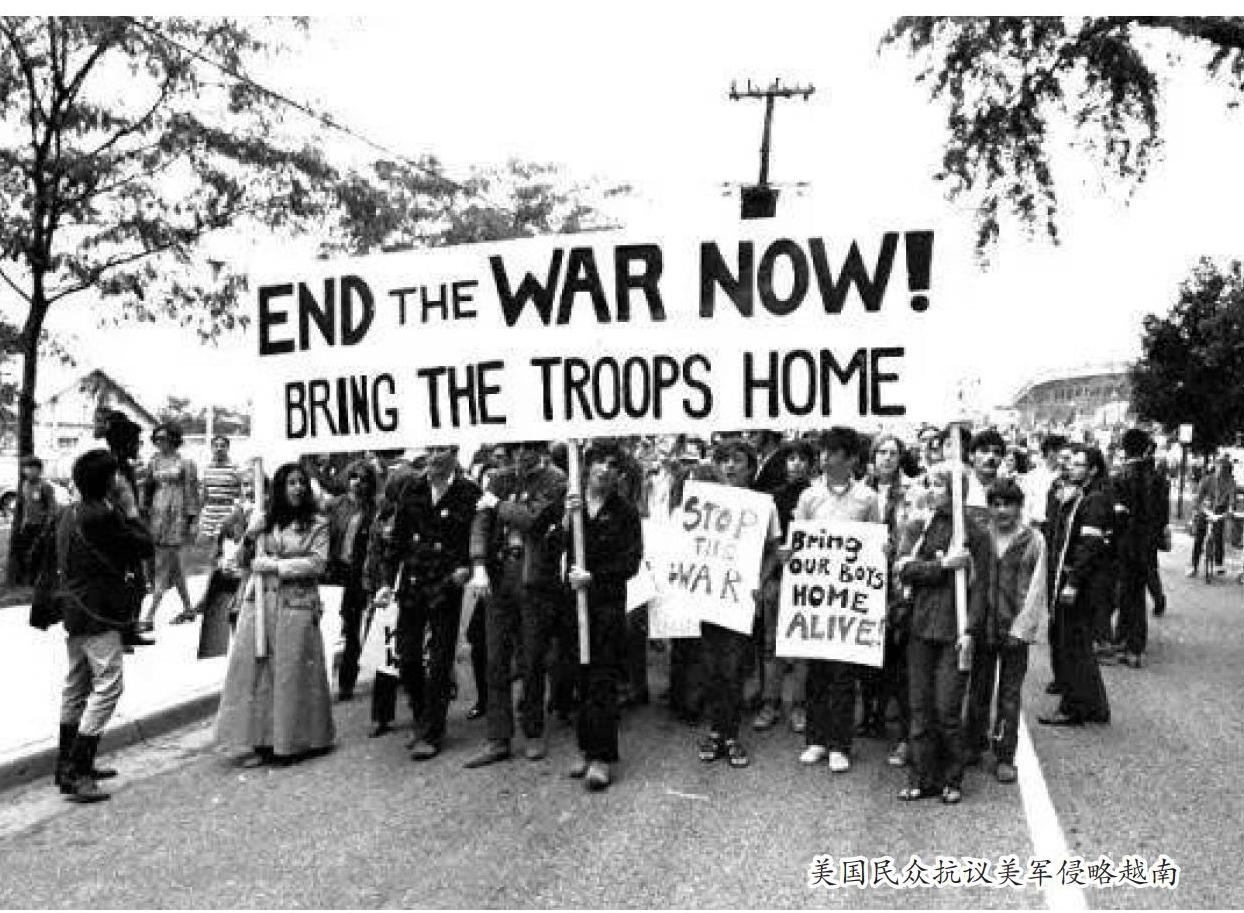

应当说,美国人对孙子的这个结论是有过深刻体会的。1961年至1975年,美国人在越南打了十几年仗,先后派遣了250多万人到越南,其中超过54万人为地面部队,除了没有动用原子弹外,什么高精尖武器都动用了。但是美军不仅没有取得最后的胜利,反倒是死了5.8万人,伤了十多万人,总共消耗弹药760万吨(相当于二战时消耗的3倍),耗费近3000亿美元,最后在席卷全国的反战浪潮压力之下不得不撤兵。美国称之为“光荣的撤退”。

越南战争中,美军打赢了大多数战斗,但最终输掉了整个战争。美国上上下下、全方位地总结其教训。

美国著名战略理论家约翰·柯林斯在1973年出版的《大战略》中直接用《孙子兵法》分析越南战争的教训,他指出,孙子说“上兵伐谋”。在越南战争中,“谋”即指革命战略。美国忽视了孙子的这一英明的忠告,投入了战斗。他认为他们过高估计了自身的能力,低估了敌人的能力,热衷于使用武装力量,付出的代价越来越高,结果很快产生了一个不起决定性作用的目标:战场上的军事胜利。然而局面完全失去控制。

美军入越作战部队司令威廉·威斯特摩兰在回顾越南战争时,引用孙子“兵久而国利者,未之有也”的话,并不得不承认“进入越南是我国所犯的最大错误之一”。因为,越南山岳丛林地带与农田密布的地形有利于游击战,不利于运动战,极大限制了美军装甲、坦克部队的运用,因而大大削弱了美军在传统武力上的优势。即使是空军也难以在这种复杂地形充分发挥威力,战争的头几年间美国空军无法在空战中取得优势,甚至付出了近乎1:1的难堪交换比。

战略上低估对手,思想上准备不足,战场上受制于地形,这一切使得越南战争呈现出“猫捉老鼠”的状态。越军神出鬼没,美军四处追击,最初设想的速决战,变成了没完没了的持久战。于是,孙子所说的“钝兵挫锐,屈力殚货”的现象发生了。美国国内大量适龄青年为了躲避征兵,逃往加拿大或瑞典。各地大学生率先举行反战游行,反对上前线充当炮灰。同时,随着美国在越南的军事行动陷入困境,国防开支负担不断加重,美国经济调头向下,1967年经济增长率降到2%。1970年美国的经济增长则完全陷于停顿。经济上的危机进一步加剧了民众的反战情绪,全国性反战游行此起彼伏、风起云涌,以致社会陷于混乱,政府陷于瘫痪,无法有效运作。

上述这些情形与孙子分析的状态何其相似。所以说,无论古今,许多战争规律是一致的。孙子所谓“兵久而国利者,未之有矣”,至今仍然是真理。越南战争之后,美国但凡打仗,尽量避免打持久战。

现代战争往往爆发突然,进程短促,开战即决战。因此以快制快无疑是重要的制胜之道。然而,以快制快来不得纸上谈兵,也不由豪情呼喊口号决定,一切取决于战争准备。只有战争准备充分才有可能快得起来,只有战争准备充分、才会有足够的能力一拳把对手打倒。相反,如果战争准备不充分,还未出手就已呜呼哀哉了。我们的国家建设得这么好,当然更不允许长期的战争破坏,看看伊拉克、叙利亚人民生活在战乱之中的场景,相信没有谁希望我们的国土上出现长期战争。但是,事物的辩证法就是如此,要想远离战争,更要加强战争准备。“备战才能止战,能战方能言和”,说的就是这个道理。它绝不是一句空话,其中蕴含了孙子所说的备战与速胜的哲理,值得我们高度重视。

(摘自中信出版集团《薛将军精解〈孙子兵法〉》 作者:薛国安)