海昏侯刘贺读什么《诗》

曹建国 魏博芳

[摘 要]南昌海昏侯墓出土《诗经》,学界一般认为属于《鲁诗》。通过对海昏侯墓出土《诗经》中的传、故训、文字以及《齐论语》等其他竹简,结合传世文献记载,海昏侯墓《诗经》属于《韩诗》的可能性更大,可能与昌邑国《韩诗》学者王吉有关。通过海昏侯出土诸多简牍文献可知,刘贺其人虽缺少政治谋略,但也非冥顽不灵之徒。相较于汉代其他诸侯王,刘贺亦称得上是好学之人。

[关键词]刘贺 海昏侯墓 《诗经》简 《韩诗》

南昌海昏侯刘贺墓出土《诗经》简(以下简称海昏侯《诗》),据整理者发布消息称,出土的《诗经》简有1200枚[1]。虽然多为残断简,但1200枚的数量也已经非常可观了。最近《文物》2020年第6期刊发朱凤瀚先生的文章[2],对海昏侯《诗》进行了比较详细的介绍和分析,并提出了一些很有价值的判断,对进一步开展海昏侯《诗》研究非常有益,但海昏侯《诗》学术派别尚有一些问题需要讨论,而其中透露出的汉代《诗》学信息也弥足珍贵。故不揣谫陋,欲对海昏侯《诗》学术派别提出一些个人浅见,在此基础上对汉代《诗》学文本及其相关问题也作出初步研究,以期对海昏侯《诗》以及整个汉代《诗》学研究有所裨益。

一、海昏侯刘贺可能会读到哪些《诗》

既是海昏侯墓出土《诗》文本,自然是墓主人海昏侯刘贺所读的《诗》。那么海昏侯读什么《诗》?目前,学术界大都认为海昏侯读的是《鲁诗》。以上揭两篇文章为例,论据主要有以下两点:

第一,海昏侯从《鲁诗》学者王式问学。《汉书·儒林传》载: 王式字翁思,东平新桃人也。事免中徐公及许生。式为昌邑王师。昭帝崩,昌邑王嗣立,以行淫乱废,昌邑群臣皆下狱诛,唯中尉王吉、郎中令龚遂以数谏减死论。式系狱当死,治事使者责问曰:“师何以亡谏书?”式对曰:“臣以《诗》三百五篇朝夕授王,至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也;至于危亡失道之君,未尝不流涕为王深陈之也。臣以三百五篇谏,是以亡谏书。”使者以闻,亦得减死论,归家不教授。[3]3610

第二,海昏侯《诗》文本和汉石经《诗经》本多重合之处。依照马衡《汉石经集存》等考证结论,举例如下。其一,《雅》诗分组不同。马衡推断《毛诗》“《南有嘉鱼》之什”,石经本《诗经》多列入“《甫田》之什”[4]11;石经本《诗经·大雅》无“《荡》之什”[4]13。其二,《雅》诗各组内诗篇排序也和今本《毛诗》同,如《湛露》次《瞻彼洛矣》[4]10,《生民》《既醉》《凫鷖》《民劳》为序等[4]13。而验之海昏侯《诗》,马衡的推断大体吻合。如《大雅》无“《荡》之什”,有“《云汉》十一篇”,《湛露》《彤弓》两首被收在“《甫田》十篇”中。而《白驹》也确实排在《吉日》下,《生民》《既醉》《凫鷖》《民劳》排序确乎如马衡推断,而今本《毛诗》这四首诗次序不连。

问题的关键是,即便有此两点,是否就一定能证明海昏侯刘贺生前读过《鲁诗》,死后就一定把《鲁诗》带往另一世界呢?问题或许没有这么简单。

先谈“王式为昌邑王刘贺师”的问题。在《汉书·王式传》中,王式特别强调自己的尴尬处境。一方面,他强调自己作为刘贺《诗》学老师“以《诗》三百五篇当谏书”的良苦用心;另一方面,又痛陈刘贺如何违逆自己的教导。仔细阅读《汉书》的相关记载,王式的陈述有实有虚。说其“实”,是因为刘贺对于这班经学老师态度可能确实不甚恭敬。《汉书·龚遂传》记载,龚遂为昌邑郎中令,见刘贺“动作多不正”,遂“内谏争于王,外责傅相,引经义,陈祸福”。他当面斥责刘贺过失,以致刘贺“掩耳起走”。在又一次痛责刘贺亲近群小之后,他为刘贺“选郎通经术有行义者与王起居,坐则诵诗书,立则习礼容”,开始刘贺也答应了,龚遂便为刘贺挑选了郎中张安等十人,但不久刘贺便“皆逐去安等”[3]3637-3638。汉代郎中和经学关系密切,《汉书·儒林传》记载:“为博士置弟子……一岁皆辄课,能通一艺以上,补文学掌故缺;其高第可以为郎中,太常籍奏。”[3]3594故龚遂为刘贺所选“张安等十人”中,王式或为其中一员。

所以言其“虚”,因考诸《汉书》,刘贺对《诗》确实情有独钟,亦当精熟于《诗》。如《汉书·武五子传》记载: 初贺在国时,数有怪。尝见白犬,高三尺,无头,其颈以下似人,而冠方山冠。后见熊,左右皆莫见。又大鸟飞集宫中……王卬天叹曰:“不祥何为数来!”遂叩头曰:“臣不敢隐忠,数言危亡之戒,大王不说。夫国之存亡,岂在臣言哉?愿王内自揆度。大王诵《诗》三百五篇,人事浃,王道备,王之所行中《诗》一篇何等也?大王位为诸侯王,行污于庶人,以存难,以亡易,宜深察之。”……既即位,后王梦青蝇之矢积西阶东,可五六石,以屋版瓦覆,发视之,青蝇矢也。以问遂,遂曰:“陛下之诗不云乎?‘营营青蝇,至于藩;恺悌君子,毋信谗言。陛下左侧谗人众多,如是青蝇恶矣。宜进先帝大臣子孙亲近以为左右……”贺不用其言,卒至于废。[3]2766

龚遂既一者曰“大王诵《诗》三百五篇”,再者曰“陛下之《诗》”,想必刘贺是深于《诗》者。我猜想,这或许和昌邑国浓厚的《诗》学氛围有关,也可以解释何以刘贺墓有如此完备的《诗》本。

若以刘贺从王式读《鲁诗》还需解释清楚一个问题,即海昏侯《诗》中传的问题。《汉书·王式传》记载,张长安、唐长宾、褚少孙等尝从王式学,“问经数篇”,王式曰“闻之于师具是矣,自润色之”,并且“不肯复授”[3]3610。说明王式传《诗》谨守师说,而无所增益。《汉书·儒林传》记载,王式事免中徐公及许生,是申公的三传弟子,徐公、許生都能谨守申公《诗》说。如此便涉及诗传问题,因为文献记载申公独以《诗》经为训诂以教,没有传,疑则阙焉。颜师古注申公说《诗》“无传”,曰:“口说其指,不为解说之传。”[3]3609此既与《汉书·艺文志》班固对鲁、齐、韩等三家《诗》的评价相同,也和《汉书·艺文志》的《诗》小序对《鲁诗》的著录相吻合,即齐、韩两家皆为之传,而申公《鲁诗》只有训诂。或以《汉书·楚元王传》记载申公始为《诗》传[3]1922,怀疑《汉书·儒林传》记载申公《诗》学漏脱一“疑”字,即原文为“申公独以《诗经》为训诂以教,亡传疑,疑者则阙弗传”[3]3608。此说看似有理,实则扞格不通。首先,就文意表达来说,“疑者则阙弗传”文意自足,何需再加一句“无传疑”;其次,即便是“疑者则阙”也是针对训诂而言的;再次,若以此处漏脱“疑”字,则《汉书·艺文志》所言,以及《史记索隐》《汉书》颜师古对“无传”的注该如何解释;最后,若以断句而改文意,则所谓漏脱一“疑”的文句也可以读为“申公独以《诗经》为训诂以教,亡传疑,疑者则阙。弗传”。所以申公所传《鲁诗》无传无可置疑,无须节外生枝。而王式既谨守师说,也当无传。既然早期《鲁诗》无传,而海昏侯《诗》有传,这一问题该如何解释?王式传《诗》只是把闻之于师的内容传授给生徒,如生徒嫌其简略,便可自润色增益。海昏侯《诗》若为《鲁诗》,那么这传是刘贺自润色的结果吗?这种可能性显然不大,因为刘贺并非《诗》学经师,似乎没有必要这样做。

再来看海昏侯《诗》本和石经本《诗经》的比较。这条理由看起来似乎很坚实,就已经公布的海昏侯《诗》文本信息看,它和汉石经本在分组和每组内诗篇编排方面确实存在高度一致性,但这是否就能证明海昏侯《诗》文本就一定是《鲁诗》了呢?其实也不能。

关于汉石经刊刻的材料主要见于《后汉书》,如《灵帝纪》《蔡邕传》《卢植传》《宦者列传》等皆有记载。《后汉书·灵帝纪》:“四年春三月,诏诸儒正五经文字,刻石立于太学门外。”[5]336《蔡邕传》:“邕以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学。熹平四年,乃与五官中郎将堂溪典﹑光禄大夫杨赐﹑谏议大夫马日磾﹑议郎张驯﹑韩说﹑太史令单飏等,奏求正定六经文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌。”[5]1990《卢植传》:“时始立太学石经,以正五经文字。”[5]2116《宦者列传》:“巡以为诸博士试甲乙科,争弟高下,更相告言,至有行赂定兰台漆书经字,以合其私文者,乃白帝,与诸儒共刻五经文于石,于是诏蔡邕等正其文字。自后五经一定,争者用息。”[5]2533《张驯传》:“少游太学,能诵《春秋左氏传》。以《大夏侯尚书》教授。辟公府,举高第,拜议郎。与蔡邕共奏定六经文字。”[5]2558仔细审读上列关于熹平石经的文献材料,我们就会发现,刊刻熹平石经的主要目的是为了纠正文字谬误,当和文本结构关系不大。换句话说,熹平石经《诗经》用《鲁诗》文字,并不能证明这样的诗篇分组及编排方式也专属于《鲁诗》。并且我们认为,汉代鲁、齐、韩等三家《诗》的分别主要在于说解,文本的差别不大或者说不是决定性因素。关于这一点,我们从两个方面来讨论。

第一,《汉书·艺文志》把《诗经》的文本分为两类,即二十八卷本的鲁、齐、韩等三家《诗》,和二十九卷本的《毛诗》。既分两类,自是卷数不同使然,但《毛诗》即便是目录有三百一十一篇,《诗》仍是三百五篇。所以二十八卷、二十九卷分别不在内容之多寡,而在于编排。相似的情况也见于《春秋》,《汉书·艺文志》记载:“《春秋》,古经十二篇,经十一卷。”所谓“古经”应是《春秋》古文经,或即《左氏传》所据之本[6]222。而“经”十二卷下注“公羊、穀梁二家”,即是《公羊传》《穀梁传》所据之经文。而《公羊》《穀梁》二家经文十一卷,沈钦韩认为是将闵公、庄公合为一卷[7]872。与《诗》相似,《汉书·艺文志》因《春秋》古文、今文篇卷分合差异而分列之。并且在同一经本下,多分注几家。如《易》,“经十二篇,施、孟、梁丘三家”;《尚书》,“古文经四十卷,经二十卷,大、小夏侯二家”;《礼》,“古经五十六卷,经十七卷,后氏、戴氏”等。按道理说,诸家经文篇卷数相同,分卷分篇也当无差异。《易》十二篇,即为上下经及十翼,合起来十二篇。而《尚书》与《礼》,大、小夏侯本有师承关系,而戴氏也从后氏学,所用经本自当无别。既然如此,《汉书·艺文志》何以要分注几家呢?我以为极大的可能是,诸家经文本虽无差别,但文字有别或漏脱情形不同。如《易》,“刘向以中古文《易》经校施、孟、梁丘经,或脱去‘无咎、‘悔亡”[3]1704;《书》,“刘向以中古文校欧阳、大小夏侯三家经文,《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二。率简二十五字者,脱亦二十五字,简二十二字者,脱亦二十二字,文字异者七百有余,脱字数十”[3]1706。推测《诗》的情形也当如此,即三家《诗》本同一,但文字有别。关于这一点,也可征诸刘歆《移让太常博士书》以为旁证。其曰:“至孝武皇帝,然后邹、鲁、梁、赵颇有《诗》《礼》《春秋》先师,皆起于建元之间。当此之时,一人不能独尽其经,或为《雅》,或为《颂》,相合而成。”[3]1969据刘歆言,“相合而成”的《诗》应是公共性文本,而非某派专有或私人化文本,不可能鲁、齐、韩等三家经师各自合成《诗》本。汉代今文、古文之分,对照《汉书·艺文志》可知,其差别在于篇卷差异、文字不同和说解分歧。而今文学派内部,分歧主要在于文字以及由此导致的解经差异。所以上引《宦者列传》曰诸博士争等级高下,便通过行赂手段定兰台漆书经字以合其私家文字,从而证明自己的权威性。

第二,据《小大雅谱》记载,郑玄学生赵商问“小雅之臣何以独无刺厉王”,郑玄答曰:“有焉。《十月之交》、《雨无正》、《小旻》、《小宛》之诗是也。汉兴之初,师移其第耳。”[8]404《小雅·十月之交》篇诗序曰“刺幽王”,而郑玄认为这首诗刺的是厉王,并说“作《诂训传》时移其篇第,因改之耳”云云[8]445。故郑玄所谓改移《诗》之篇第的“师”是《毛诗》先师,如毛亨、毛苌等。根据郑玄所说,我们或可推测汉初《诗》本分组及系篇情况。诸家所用《诗》本相同,分组及系篇也相同,但《毛诗》先师作《故训传》时改移了诗篇顺序,并形之于《诗序》。而三家《诗》显然还是按照原来的诗篇编排未作改動,并且作为一个整体和《毛诗》进行比较,否则郑玄不至于特意点出是《毛诗》先师改移篇序。如果三家《诗》排序不同或另有改动,郑玄说《毛诗》变改诗篇顺序有何意义?

所以,目前学术界依凭来判断海昏侯《诗》所属学派的理由并不充分,还不能明确界定海昏侯读什么《诗》。依据文献记载,昌邑国简直可以看作汉代《诗经》学的展台。《鲁诗》之外,昌邑国也可见《齐诗》《韩诗》身影。《汉书·夏侯始昌传》: 夏侯始昌,鲁人也。通五经,以《齐诗》、《尚书》教授。自董仲舒、韩婴死后,武帝得始昌,甚重之。始昌明于阴阳,先言柏梁台灾日,至期日果灾。时昌邑王以少子爱,上为选师,始昌为太傅。[3]3154

依据这条文献记载,《齐诗》学者夏侯始昌为刘贺父刘髆太傅,昌邑国王室传《齐诗》也有很大的可能性。

就刘贺本人来说,他对《韩诗》也不陌生。据《汉书·王吉传》,《韩诗》传人王吉为昌邑国中尉,而刘贺甚敬重之。文献记载:“(昌邑)王贺虽不遵道,然犹知敬礼吉,乃下令曰:‘寡人造行不能无惰,中尉甚忠,数辅吾过。使谒者千秋赐中尉牛肉五百斤,酒五石,脯五束。其后复放从自若。吉辄谏争,甚得辅弼之义,虽不治民,国中莫不敬重焉。”[3]3061如果说刘贺学《韩诗》,也应该不奇怪。

综上,虽然文献记载刘贺学《鲁诗》,但昌邑国鲁、齐、韩等三家《诗》学并存。若以影响论,似乎齐、韩两家《诗》学在昌邑国并不逊色于《鲁诗》,甚至还有可能超过《鲁诗》。换句话说,海昏侯本人读《鲁诗》《齐诗》《韩诗》的可能性都有。那么,依据现有文献资料推断,海昏侯刘贺最有可能读什么《诗》呢?

二、海昏侯刘贺最有可能读什么《诗》

尽管如上文所言,海昏侯接触到鲁、齐、韩等三家《诗》中的任何一家都有可能,但毕竟刘贺最有可能读三家《诗》中的某一家《诗》。既然根据文献记载和汉石经《诗》本的比较不能有效地判断刘贺所读《诗》本所属学派,那我们就换个思路,依据已知海昏侯《诗》本的内容来进行讨论,或许会有发现。

我们先看看海昏侯《诗》中传的内容。根据朱凤瀚文透露,海昏侯《诗》中《陈风·墓门》和《小雅·宾之初筵》有传。其传如何?

先看《宾之初筵》传。其文曰“《传》曰:衛武公饮酒而错”,其中的“错”当即知错的意思,和文献记载《韩诗》义同。《后汉书·孔融传》:“卫武之《初筵》。”李贤注曰:“《韩诗》曰:《宾之初筵》,卫武公饮酒悔过也。”[5]2269李贤注“饮酒悔过”类同海昏侯《诗》中的“饮酒而错”。《毛诗》序:“《宾之初筵》,卫武公刺时也。幽王荒废,媟近小人,饮酒无度。天下化之,君臣上下沈湎淫液。武公既入,而作是诗也。”《毛诗》以《宾之初筵》为刺时之诗,和《韩诗》及海昏侯《诗》差异甚大。此时《鲁诗》无传,可不论。《齐诗》如何解释《宾之初筵》,文献缺载,故不能明。但《易林·大壮之家人》林辞曰“举觞饮酒,未得至口。侧弁醉酗,拔剑斫怒,武公作悔”,说的当是《宾之初筵》。《易林》是一本综合性文本,既包括战国至西汉时期许多文献,也涉及丰富的文本解说方面的内容。以往大多将其归为齐学,其实并没有多少依据。与其将他归入某家某派,还不如把它看作当时众多知识的汇集。虽然《易林》对《宾之初筵》的解读和《韩诗》接近,但也不一定证明它用的就是《韩诗》义;相反,我们认为最大的可能是《韩诗》采用了旧说,也就是《汉书·艺文志》所谓“取春秋,采杂说”之义。《易林》和《韩诗》对《宾之初筵》的解说都取自某种旧说,也就是说,它有共同的文献来源,但彼此之间或并无关系。徐复观说“先秦本有一叙述诗本事并发挥其大义之传,为汉初诸家所共同祖述”[9]8,其说很有道理。而诸家本事差异,或传闻异词,或有意的取舍修正。比如《毛诗》也将《宾之初筵》和卫武公联系起来,但和《韩诗》《易林》又不同,我相信是因为《毛诗》作出二次改动,这样的处理会使《毛诗》的诠释更加精细化,也更具体系性[10]。就海昏侯《诗》的《宾之初筵》传来说,和《韩诗》的说法及表述都很接近,属于《韩诗》的可能性当然最大。

再看《陈风·墓门》的传。海昏侯《诗》:“……将颠到思予乎。传曰:晋大夫解居……(161)……妇人不由祈祷,妇人为作是诗也(162)。”很显然,《墓门》传源自《续列女传·陈辩女》的故事。文曰: 辩女者,陈国采桑之女也。晋大夫解居甫使于宋,道过陈,遇采桑之女,止而戏之曰:“女为我歌,我将舍汝!”采桑女乃为之歌曰:“墓门有棘,斧以斯之。夫也不良,国人知之。知而不已,谁昔然矣。”大夫又曰:“为我歌其二。”女曰:“墓门有梅,有鸮萃止。夫也不良,歌以讯止。讯予不顾,颠倒思予。”大夫曰:“其梅则有,其鸮安在?”女曰:“陈,小国也,摄乎大国之间,因之以饥饿,加之以师旅,其人且亡,而况鸮乎?”大夫乃服而释之。君子谓:“辩女贞正而有辞,柔顺而有守。”诗云:“既见君子,乐且有仪。”此之谓也。[11]222

很显然,《陈辩女》是一个公共性文本,它的故事类型和文本框架都是格套化的,与《列女传·鲁秋洁妇》《阿谷处女》属于同一文本类型,尤其和我们熟知的汉乐府诗《陌上桑》高度重合。其中“陈,小国也,摄乎大国之间,因之以饥饿,加之以师旅”云云,与《论语·子路曾皙冉有公西华侍坐》章相似。这样的文本多属于杂说类文本,常依附经传文本以说理。也正因为如此,汉代经学阐释也多利用此类文本,究其实也还是《汉书·艺文志》“取《春秋》,采杂说”之义。海昏侯《墓门》传符合汉代齐、韩两家《诗》说,与《毛诗》“刺陈佗”差异较大。

王逸在注释《天问》“昏微遵迹,有狄不宁。何繁鸟萃棘,负子肆情”时也提到了解居甫,曰:“言人有循暗微之道,为婬妷逾礼之行者,不可以安其身也。谓晋大夫解居父也。言解居父聘吴,过陈之墓门,见妇人负其子,欲与之淫泆,肆其情欲。妇人则引诗刺之,曰:墓门有棘,有鸮萃止。故曰‘繁鸟萃棘也。言墓门有棘,虽无人,棘上犹有鸮,汝独不愧也。”[12]107王先谦的《诗三家义集疏》认为,王逸传《鲁诗》,理由正是王逸注“繁鸟萃棘”与《续列女传·陈辩女》同,而刘向为楚元王后,定为《鲁诗》,故王逸也为《鲁诗》[13]7。清人对三家《诗》系统的梳理考辨颇受非议,关于刘向的《诗》派属性便有多种意见。即便是刘向确实属于《鲁诗》学者,也难以确定《陈辩女》对《墓门》的解释属于《鲁诗》,因为这个故事并不属于古本《列女传》。所以,我们还是比较倾向于徐复观的说法,《陈辩女》故事属于先秦与《诗》相关的杂说类本事。

综上所论,海昏侯《诗》传总体符合《汉书·艺文志》对《齐诗》《韩诗》的评价。而论之以《小雅·宾之初筵》传,海昏侯《诗》传更接近《韩诗》。

我们再来看海昏侯《诗》本中故训内容。三家《诗》亡佚,其训诂也随之而亡。而海昏侯《诗》保存的诗文训诂,使我们得见早期三家《诗》义,并可以和传世《毛诗》等训诂相比较。兹举几例,以见其大概。

《大雅·板》“上帝板板”,毛传:“板板,反也。”郑玄:“王为政反先王与天之道。”海昏侯《诗》:“板板,言无常也。”表述虽异,但大指相类。

《大雅·荡》“上帝荡荡”,毛传无释,郑玄:“荡荡,法度废坏之貌。”海昏侯《诗》:“荡荡,言无常也。”郑笺与海昏侯《诗》相类。

《大雅·棫朴》“金玉其相”,毛传:“相,质也。”郑玄:“相,视也,犹观视也。追琢玉使成文章,喻文王为政,先以心研精,合于礼义,然后施之。万民视而观之,其好而乐之,如睹金玉然。”海昏侯《诗》:“相,状也。”毛以“质”训“相”,则以相为本质。而郑玄改训为“视”,义为可睹而见也,与海昏侯《诗》训“状”类同,皆着眼于外在之可见特征。《荀子·富国》引“雕琢其章,金玉其相”,证物非以刻镂之花纹为美,而以雕琢彰显其内在材质之美,视其外则知其内[14]180,与海昏侯《诗》、郑玄笺注相类。而《说苑·修文》引诗“彫琢其章,金玉其相”,以证“文质美也”,与《毛诗》相同[15]478。

《大雅·绵》“乃慰乃止”,毛传:“慰,安。”郑玄:“民心定,乃安隐其居,乃左右而处之,乃疆理其经界,乃时耕其田亩,于是从西方而往东之人,皆于周执事,竞出力也。”海昏侯《诗》:“尉,邑也。”毛传训“慰”为“安”显然是依字解经,但于经文并不妥帖。正如孔颖达所云:“慰、止、左、右,文在‘筑室之下,明其皆是作邑之事。”又引王肃说,曰“乃左右开地置邑,以居其民”,而郑笺也是此义[8]510。海昏侯《诗》训“尉”为“邑”更加直接,“乃尉乃止”即作邑于此,定居于此。古音“尉”是物部字,“邑”是缉部字,它们都是入声韵,且声部与主要元音相同,文献也见两部相同的例证,如“内”与“纳”。所以,我们推测海昏侯《诗》以“邑”训“尉”极有可能为声训。

《大雅·绵》“筑室于兹”,毛传无释,郑玄:“兹,此。”海昏侯《诗》:“兹,此也。”郑玄注与海昏侯《诗》同。

《大雅·绵》“捄之陾陾”,毛传:“捄,虆也。”郑玄:“捄,捊也。”海昏侯《詩》:“捄,撌也。”《说文》云:“捄,盛土于器也。”而“虆”是盛土之器,“捊”为引取之义,故郑玄解“捄”为捊取壤土。而“撌”为排去,与郑笺引取之义相合。

《小雅·宾之初筵》“俾出童羖”,毛传:“羖,羊不童也。”郑玄:“羖羊之性,牝牡有角。”海昏侯《诗》:“羖,不童。”三者相同。

《卫风·硕人》“朱幩镳镳”,毛传:“幩,饰也。人君以朱缠镳扇汗,且以为饰。”郑玄无释。海昏侯《诗》“幩”作“”,训为“所以饬口”,与毛传大体相同。“幩”是文部字,“”是元部字,二者音近可通。

《陈风·防有鹊巢》“谁侜予美”,毛传:“侜张,诳也。”郑玄:“谁,谁谗人也。女众谗人,谁侜张诳欺我所美之人乎?使我心忉忉然。”海昏侯《诗》:“,追张也。”古音“追”通“雕”,《大雅·棫朴》“追琢其章”,上引《荀子·富国》作“雕琢其章”,《说苑·修文》作“彫琢其章”。《周礼·天官·追师》,陆德明《经典释文》曰“一曰雕”[16]643。而“周”与“舟”古音通,如《小雅·大东》“舟人之子”,郑玄:“舟当作周,声相近故也。”[8]461所以,海昏侯《诗》之“追张”即《毛诗》之“侜张”,但值得注意的是,海昏侯《诗》的“”古音是东部字,而从“周”或“舟”的字属幽部字,二者属于阴阳对转关系,自然可以通。问题是:毛传训“侜”为“侜张”,又进一步解为“诳”,文辞分断显然不合情理。而海昏侯《诗》作“”,解为“追(侜)张”,显然更加合理。

《桧风·隰有苌楚》“隰有苌楚”,毛传:“苌楚,铫弋也。”郑玄:“铫弋之性,始生正直。”海昏侯《诗》:“苌楚,弋也。”三者相同。据郭璞注,銚弋即羊桃。

《桧风·隰有苌楚》“夭之沃沃”,毛传:“妖,少也。”郑玄:“年少沃沃之时。”海昏侯《诗》:“妖犹夭夭。”夭夭,少壮之貌。故三者相同。

《桧风·匪风》“匪风发兮”,毛传:“发发飘风非有道之风。”郑玄无释。海昏侯《诗》:“匪风而发然者也。”《匪风》第二章云“匪风飘兮”,《蓼莪》亦云“飘风发发”,知发发即为飘风。而海昏侯《诗》曰“匪风而发然者”亦即飘风之义,与《毛诗》同。

《桧风·匪风》“怀之好音”,毛传:“怀,归也。”郑玄:“有能西仕于周者,我则怀之以好音,谓周之旧政令。”海昏侯《诗》:“愿相之也。”毛传训“归”,即馈赠之义。郑与毛同。海昏侯《诗》训“相”,即辅佐、襄助之义,与毛传、郑注主旨相同。

综上所述,海昏侯《诗》训诂虽然偶同于毛传,但和郑玄注关系更密切。文献记载,郑玄从马融学《毛诗》之前,曾跟随张恭祖学《韩诗》,所以郑玄笺注《毛诗》多用《韩诗》义。海昏侯《诗》既然和郑玄笺注关系更密切,极有可能和《韩诗》有更加密切关系。正如上文所说,刘贺为昌邑王时礼敬王吉和龚遂。龚遂以明经出仕,《诗》学承传不明,但王吉为《韩诗》传人,则见于《汉书·儒林传》。

又,《汉书·王吉传》记载,王吉“举贤良为昌邑中尉,而王好游猎,驱驰国中,动作亡节,吉上疏谏,曰:臣闻古者师日行三十里,吉行五十里。诗云:‘匪风发兮,匪车揭兮,顾瞻周道,中心兮。说曰:是非古之风也,发发者;是非古之车也,揭揭者。盖伤之也。”[3]3058按:王吉说《桧风·匪风》和海昏侯《诗》对《匪风》的解释基本相同,甚至文辞表达也高度重合。这让我们有理由推测,海昏侯《诗》和《韩诗》关系密切。

再者,据发掘报告,海昏侯墓出土的简帛文献中还包括《论语》。经学者研究,刘贺墓出土的《论语》为《齐论语》,而王吉正是《齐论语》传人。《汉书·艺文志》记载,汉兴,传《齐论语》者,有王吉、少府宋畸、御史大夫贡禹、尚书令五鹿充宗、胶东庸生等,唯王吉以《齐论语》名家。王吉以《齐论语》名家,又以《齐论语》教授,故王先谦认为《汉志》记载的二十九篇《齐说》是王吉所作[17]847。由此可以推测,海昏侯墓出土的《齐论语》极有可能是王吉所传。如果推测可以成立,则可以看出王吉对刘贺的影响,也算是推定海昏侯《诗》可能为《韩诗》的旁证。

此外还有异文比较,这也是清代三家《诗》研究的主要路径。一般说来,声音和意义对于文本承传起到的作用更大,加之于传抄过程中文字形体本身稳定性比较差,因此判断文本学派属性时,异文的价值有限,但在某些情况下,我们仍需重视异文的文本价值。如今本《诗·匪风》“中心怛兮”的“怛”,《汉书·王吉传》王吉引诗作“”。王吉学《韩诗》,那么“”应该是《韩诗》用字。而海昏侯《诗》作“滞”,与“”声符相同,用字关系也应当更近。

总之,综合诗传以及文字、训诂等多重因素,我们认为海昏侯《诗》和《韩诗》关系非常密切,而海昏侯刘贺极大可能学的是《韩诗》或主要受到《韩诗》学影响。

三、从海昏侯《诗》本看刘贺其人

关于刘贺其人,《汉书》颇有记载,大抵以“行淫乱”“非礼制”目之,又或以为其“清狂不惠”。随着海昏侯墓的发掘,关于刘贺其人如何颇有争议。一种意见主张秉持旧典,认为《汉书》等文献记载刘贺其人为实。如辛德勇:“关于刘贺,《汉书》等基本传世文献中本来都有十分清楚的记载,以往一些比较通行的现当代研究著作,叙述或许不够十分清楚,但那是研究者未尝用心读书所致,并不需要依赖海昏侯墓中出土的遗物来对相关史事做出新的论证,更没有理由赖此得出与传世文献记载截然不同的结论。”[18]而另外一种声音则试图凭借海昏侯墓出土的文物,重塑一个与史书上有所不同的刘贺形象。如信立祥明确提出:“作为全新的历史资料,刘贺墓出土的大量文物,多角度真实再现了刘贺起伏跌宕、命运多舛的一生,从中我们看到了一位与文献记述完全不同的刘贺。”[19]就文献依据和论证过程来看,双方都能自圆其说。那么到底该如何面对这种分歧,海昏侯《诗》本或许可以提供一些讨论的空间。

《汉书》记载海昏侯之种种不堪情状,诸大臣《奏废昌邑王》疏,其实归纳起来最核心的就一点,即刘贺缺少政治谋略或曰“太早计”。如进京承继大位时,“其日中,贺发,晡时至定陶,行百三十五里,侍从者马死相望于道”[3]2764。又如,刚刚继位,便让昌邑国相安乐出任长乐卫尉,意图控制上官太后。而诸臣奏废刘贺,其中一条罪状便是“受玺以来二十七日,使者旁午,持节诏诸官署征发,凡千一百二十七事”[3]2944。所有这些都让霍光忌惮,于是便开始着手废黜刘贺。

其实对于刘贺行事,王吉早有预警。《汉书·王吉传》记载刘贺初奉诏继承大位,王吉便曾告诫: 昭帝崩,亡嗣,大将军霍光秉政,遣大鸿胪、宗正迎昌邑王。吉即奏书戒王曰:“臣闻高宗谅闇,三年不言。今大王以丧事征,宜日夜哭泣悲哀而已,慎毋有所发。且何独丧事,凡南面之君何言哉?天不言,四时行焉,百物生焉,愿大王察之。大将军仁爱勇智,忠信之德天下莫不闻,事孝武皇帝二十余年未尝有过。先帝弃群臣,属以天下,寄幼孤焉,大将军抱持幼君襁褓之中,布政施教,海内晏然,虽周公、伊尹亡以加也。今帝崩,亡嗣,大将军惟思可以奉宗庙者,攀援而立大王,其仁厚岂有量哉!臣愿大王事之敬之,政事一听之,大王垂拱南面而已。愿留意,常以为念。”[3]3061-3062

这话说得再明白不过了,就是什么都听霍光的。可刘贺偏偏不以为然,以致上位二十七天便被废。王吉之外,刘贺的另一位心腹龚遂也曾数次提醒他要善于“伪装”。比如,刘贺在奔丧长安时,待其到了灞上,龚遂便一再提醒刘贺“礼,奔丧望见国都哭”。这分明是演戏的意思,可刘贺一再以嗓子痛为由不愿意配合[3]2765。甚至夏侯胜借《洪范五行传》警告刘贺“天久阴而不雨,臣下有谋上者”,以阻止刘贺外出,实有暗助刘贺之义[3]3155。当朝议讻讻之时,夏侯胜或已探知霍光的计划,故借机预警刘贺。可刘贺确因清狂而未将诸人的警示置于意中,以至于临近被废尚不明所以。所有这些都表明刘贺确实缺少谋略,或是行事乖张而任性,或是出生皇室而未将霍光置于意中。

缺乏政治手腕是一回事,而是否读书知礼又是另一回事。我们当然不能凭借刘贺墓出土了数量可观的儒家典籍便断言其如何刻骨铭心尊奉儒学,或因为墓中出土了乐器和赋类作品便认定其是一个满腹经纶、知书达理、爱好广泛的文学青年。因为墓葬中的出土文物可能仅仅是丧葬用品,是丧家“荣其多”以达到抬高墓主身份、学识或德行之目的。所以刘贺到底是不是不学无术,尚需通过对传世和出土文献的仔细研判以得出比较切实的结论。

据《汉书》记载,当被霍光借上官太后名义废黜刘贺帝位时,刘贺突然说出“闻天子有争臣七人,虽无道,不失天下”以质问霍光[3]2946。这句话见于《韩诗外传》卷十,也见于《孝经·谏诤章》。依据上文对海昏侯《诗》本的讨论,刘贺引言极有可能出自《韩诗》。不管如何,仓促之下刘贺能说出这句话,虽于事无补,但至少可以看出他对《韩诗》或《孝经》的熟稔。而霍光答以“皇太后诏废,安得天子”,并匆忙“持其手,解脱其玺组”,多少有点狼狈[3]2946。又,刘贺进京奔丧,将至未央东阙,郎中令龚遂劝他下车,而刘贺亦“到,哭如仪”,“如仪”或表明有具体的文本可以依凭[3]2765。

事实上,征诸《汉书》可知,在汉代皇室教育中,《诗》占据很突出位置。在汉代帝王、诸侯的经学老师中,传《诗》学者最多。如申公作楚國的傅,辕固生和韩婴都曾做过太傅,辕固生作清河太傅,韩婴作常山太傅。元延四年,当时还是定陶王的汉哀帝入朝,汉成帝便曾令其诵《诗》,而他也以“通习,能说”获得成帝的赏识[3]333。同样,东平王刘宇骄奢不奉法度,故“太傅在前说《相鼠》之诗”[3]3230。

就刘贺而言,其书架上最受瞩目的大概便是《诗》了。汉代诸侯国最重要的职官便是相、傅和中尉,秩皆二千石,以辅正诸侯王为职。在刘贺为昌邑王时,其相名安乐,安乐姓氏史书失载,不明。刘贺称帝,安乐升迁为长乐为尉,执掌太后居住的长乐宫。安乐是否精熟经学,史书亦缺载。刘贺被废,昌邑故吏遭诛杀,安乐亦当死于这次变故中。如果王式是昌邑国的太傅,他是《鲁诗》学者,当传刘贺《鲁诗》。或是早期《鲁诗》学重训诂朴学特质,导致刘贺似乎并不十分喜欢《鲁诗》,因此王式对刘贺的影响或有限。昌邑国的中尉是《韩诗》学者王吉,中尉虽掌武职,王吉能数以《诗》训导刘贺,而刘贺也很敬重王吉。因为王吉也是著名《齐论语》学者,所以也当以《齐论语》教导刘贺。除了王式、王吉以外,龚遂对刘贺也有较大的影响。龚遂是昌邑国的郎中令,郎中令掌王室戍卫,因此刘贺与龚遂也较亲近。《汉书》记载龚遂以明经为官,常以经义谏王。从他引“礼,奔丧望见国都哭”来看,龚遂似乎特别精熟于礼,但正如上文所引材料那样,龚遂在进谏刘贺时,特别注重《诗》,并两次引《诗》,这说明龚遂亦熟悉《诗》。据此,除了昌邑国相安乐具体情况不明以外,昌邑国傅、中尉、郎中令皆经学之士,且都精于《诗》。

所以就文献记载来看,刘贺及昌邑国属吏都非常重视儒家典籍。而今传世文献记载与海昏侯墓出土文物,尤其是简牍文献相勘比,二者适可互相印证。海昏侯墓出土的简牍文献中有《礼》类文献,内容涉及今本《礼记》和祠祝礼仪。其中有100枚礼仪简主体皆为“王”,整理者推测可能是刘贺作昌邑王时行礼用的礼仪文本,这与刘贺奔丧时“到,哭如仪”相协。《春秋》类简据推测可能属于《公羊传》,这和石渠阁会议之前《公羊学》一家独大的情形吻合。《孝经》类简以内容以阐释为主,但并不重视文辞训诂。《论语》简为《齐论语》,当和王吉有关。尤其是值得关注的是《诗经》简,数量最多,推测应该是《诗经》的完备。海昏侯《诗》简分成两部分,一部分被整理者称为目录简,另一部分被称为正文简。目录简涉及海昏侯《诗》本总体情况,然后按《风》《小雅》《大雅》《颂》等四类,再按照各自不同的标准分组,如《风》诗以国别为据,《雅》《颂》则以10篇为基本分组依据。涉及具体的诗篇则标示每章的首句,若前后相连的章节首句相同,则后一章用第二句标示以相区别。所以这个“目录简”应该算是很详细了,它的抄写目的何在、命名为“目录简”是否合适,这些都是可以接着讨论的问题。正文简则一章一简抄写《诗经》正文,每简的简末标识该章的句数和章序,抄写某诗最后一章的会用简洁的语言归纳这首诗的意指。尤其是经文夹注训诂,有的句子则进行文意疏通,并引传辅助解释。这和文献记载汉代经学文本形态不一致,因为我们一般认为东汉马融之前经文与传文是分开的。根据文本的实际情况,我们都倾向于认为海昏侯《诗》本是刘贺生前使用的文本,而非专门为丧葬准备的明器。同时海昏侯《诗》既为我们直观了解刘贺学《诗》的情态提供了文本依据,也与文献记载刘贺及其属吏熟稔《诗》相吻合。

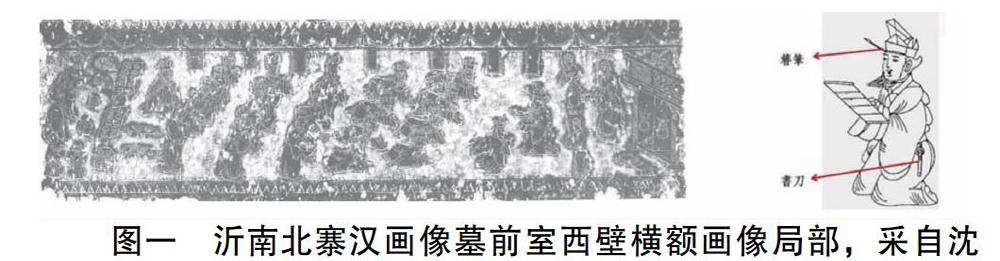

此外,《汉书》记载,负责监视刘贺的山阳郡太守张敞描述刘贺“簪笔持牍趋谒”。所谓“簪笔”,颜师古注:“插笔于首。”[3]2769其实根据沂南北寨汉画像墓前室西壁横额显示,“簪笔”就是把笔如簪似的别在耳朵上。汉画像中人手里拿的就是简牍,也就刘贺的“持牍”。而今海昏侯墓出土了一些墨锭和两方砚,推测应该是刘贺生前所用之物。所以我们认为,海昏侯墓和《汉书》记载的情况比较吻合,算是比较真实地反映了刘贺其人的旨趣和日常生活。

总之,刘贺其人虽缺少政治谋略,但也非冥顽不灵之徒。相较于汉代其他诸侯王,刘贺亦可算得上好学。清人朱一新曾评价刘贺被废时所说的“天子有争臣”以及“愚憨不任汉事”曰:“观昌邑临废两言,犹非昏悖,特童騃不解事耳。班氏载此,具有深意。”[20]卷四一分为二,可谓公允之论。而《汉书》中班固的“深意”也不仅见于此。试想,如刘贺真如白痴一般,霍光何至于要联合众臣废黜他,而后来汉宣帝也无须处心积虑提防他了。而今随着海昏侯墓的发掘及研究的逐步深入,相信我们会更加真切地了解刘贺其人。

[参 考 文 献]

[1]江西省文物考古研究院,等.江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土简牍[J].文物,2018(11).

[2]朱凤瀚.西汉海昏侯墓出土竹简《诗》初探[J].文物,2020(6).

[3]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[4]马衡.汉石经集存[M].上海:上海书店出版社,2013.

[5]范晔.后汉书[M].北京:中華书局,1965.

[6]张舜徽.汉书艺文志通释[M].武汉:华中师范大学出版社,2004.

[7]王先谦.汉书补注[M].北京:中华书局,1983.

[8]孔颖达.毛诗正义[M].北京:中华书局,1980.

[9]徐复观.两汉思想史:第3卷[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[10]曹建国.论先秦两汉时期的《诗》本事[J].文学遗产,2012(2).

[11]刘向.古列女传[M].北京:商务印书馆,1936.

[12]洪兴祖.楚辞补注[M].北京:中华书局,1983.

[13]王先谦.诗三家义集疏·序例[M].北京:中华书局,1987.

[14]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988.

[15]刘向撰,向宗鲁校证.说苑校证[M].北京:中华书局,1987.

[16]贾公彦.周礼注疏[M].北京:中华书局,1980.

[17]王先谦.汉书补注[M].北京:中华书局,1983.

[18]辛德勇.海昏侯的身世[J].大众考古,2016(7).

[19]信立祥.西汉废帝、海昏侯刘贺墓考古发掘的价值及意义略论[J].南方文物,2016(3).

[20]朱一新.汉书管见[M].拙盦丛稿本.

[责任编辑 王洪军]