程序化护理在脑出血临床护理中的应用效果分析

刘东娜

(首都医科大学附属北京儿童医院 神经内科,北京 100045)

0 引言

脑出血是指由非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血,发病原因与脑血管病变相关,患者往往在情绪激动、用力时突发染病,该病对神经损伤较大,病死率较高,存活的患者也多数伴有不同程度的肢体障碍、语言障碍[1]。为减轻患者的并发症,应该对脑出血患者予以及时有效的护理干预。本研究即在脑出血临床护理中应用程序化护理,该护理方式是以患者为中心,通过为患者制定完整的护理计划实施一对一护理,从而减轻患者的残疾程度,改善其生活质量[2]。具体报道如下:

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

选择2018 年3 月到2020 年3 月期间我院收治的100例脑出血患者作为本次研究主体,采用随机数表法将这100例患者分为两组,对照组(50 例,男31 例,女19 例,年龄在31~70 岁之间,平均年龄50.24±3.17 岁;出血部位:内囊23例,丘脑9 例,蛛网膜下腔8 例,小脑4 例,桥脑2 例,其他部位4 例)实施常规护理,观察组(50 例,男35 例,女15 例,年龄在30~75 岁之间,平均年龄51.12±4.06 岁;出血部位:内囊25 例,丘脑8 例,蛛网膜下腔6 例,小脑3 例,桥脑3 例,其他部位5 例)采取程序化护理。两组一般资料无统计学差异(P>0.05)。本研究符合伦理委员会标准并获得批准。

纳入标准:(1)符合《中国脑血管病防治指南》[3]关于脑出血的诊断标准,并通过颅脑CT 确诊;(2)接受手术治疗,术后6h 采用GCS 评分(格拉斯哥昏迷评分)在6~13 分之间;(3)签署同意研究书;(4)临床资料完备。

排除标准:(1)合并恶性肿瘤或重要器官如心、肺等严重器质性损伤;(2)出血性脑卒中、脑干或脑室出血;(3)严重精神障碍或智力障碍无法与之正常交流;(4)临床资料缺失。

1.2 方法

对照组实施常规护理,具体为控制颅内压、预防术后并发症,对患者进行健康教育和饮食及用药指导,加强病情监测。

观察组实施程序化护理,(1)组建护理小组。小组成员包括1 名急诊科医生、1 名心内科医生、1 名消化内科医生,及上述科室的护理人员各2 名,所有成员均接受脑出血基础知识和临床护理的培训和考核。(2)制定护理计划。护理人员将患者的个人信息进行收集,主要包括基础信息、疾病情况如发病时间等,监测并记录患者的各项生命体征,对其身体状态进行初步评估。之后小组成员根据各自的经验并收集相关的文献,结合患者的疾病情况综合制定具有针对性的护理干预计划。护理人员在实施的过程中需要对各项护理计划的实施效果进行记录,对于不当的护理措施需及时调整并记录。(3)护理计划实施。用药指导:首先需要向患者介绍药物的基本信息和不良反应,用药前检测患者是否有药物过敏情况,用药后密切监测患者生命体征,观察用药情况。健康教育和心理干预:健康教育和心理干预的对象包括患者及家属,健康教育内容包括脑出血的基本知识,手术治疗的步骤、目的及注意事项以及术后并发症的防治,对于年龄较大的患者使用视频等更为直观的方式开展宣教,确保通过健康教育提高患者对于疾病的认知度,减少由于认知缺乏出现的不良情绪。进行心理干预前可以使用各种心理测评量表对患者的心理状态进行评价,了解其出现负面情绪的具体来源,在之后的交流中引导患者讲述自己的不良情绪,护理人员借此予以针对性的疏导,目的在于改善其心理状态,提高治疗的信心。并发症护理:气管插管后,需做好起气道护理;脑出血患者会长期卧床,容易出现压疮、深静脉血栓等并发症,需要护理人员每天定时帮助其翻身并保持床单被套的干燥、柔软,按摩四肢以促进血液循环,此外,指导患者在病床上开展上下肢运动,内收、外展、屈伸等;为防止肺部感染,护理人员需要每天对病房进行消杀工作,日常床头需抬高15~30°,进食时需将床头抬高90°,患者出现排痰困难的情况时护理人员可轻扣其背帮助患者排痰。(4)评价与反馈。护理人员对各项护理计划的实施效果进行评价,并提出问题,小组成员针对提出的问题根据最新的研究进行优化调整。

1.3 观察指标

(1)护理满意度指标:非常满意:神经功能缺损降低90%以上,肢体功能障碍不影响日常生活,护理质量高;比较满意:神经功能缺损降低70~90%,肢体功能障碍影响日常生活但并不严重,护理质量较高;不满意:神经功能缺损降低70%以下,肢体功能障碍显著影响日常生活,护理质量较低。护理满意率=(非常满意+比较满意)/所有患者。(2)根据Fugl-Meyer 评估量表和功能独立性评定量表(FIM)对患者术后肢体功能障碍进行评价。(3) 根据焦虑、抑郁自评量表(SAS、SDS)对患者护理前后的心理状态进行评价。(4)记录因护理不当导致的并发症如压疮、肺部感染、深静脉血栓等情况的例数。

1.4 统计学分析

使用SPSS 22.0 软件分析数据,计量资料用t检验,以()表示,率计数资料用χ2检验,以率(%)表示,(P<0.05)为有统计学差异。

2 结果

2.1 两组护理满意度比较

观察组高于对照组,有统计学差异(P<0.05),见下表1。

表1 两组护理满意度比较[n,(%)]

2.2 两组肢体功能障碍和心理状态改善情况比较

观察组肢体功能障碍和心理状态的改善情况均优于对照组,有统计学差异(P<0.05),见下表2。

表2 两组肢体功能障碍和心理状态改善情况比较()

表2 两组肢体功能障碍和心理状态改善情况比较()

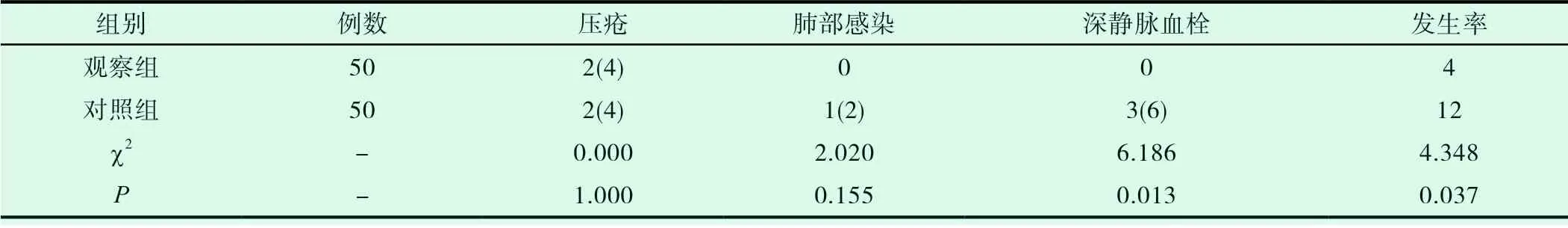

2.3 两组由于护理不当导致的不良反应发生率比较

观察组少于对照组,有统计学差异(P<0.05),见下表3。

表3 两组由于护理不当导致的不良反应发生率比较[n,(%)]

3 讨论

绝大部分脑出血患者都是由于高血压血管破裂导致,因此脑出血也称为高血压性脑出血,中老年群体是该病的高发人群,近年来有年轻化趋势,且由于生活压力增大,脑出血发病率逐年上升[4]。该病临床症状以呕吐、头痛、血压升高、颅内压升高等为主,病情严重者会迅速昏迷,早期的治疗和护理对于降低颅内压,减少脑部损伤和肢体、语言功能障碍有显著意义[5]。基于此,本研究对脑出血患者进行程序化护理,根据患者情况制定标准化、整体化的护理计划,在段时间内为患者提供程度化、高效率和低成本的护理服务[6-7]。相较于常规护理的被动性,程序化护理以患者为中心,更加重视护理实践与反馈,具有规范化、连续性和主动性的优点。

本研究实施的程序化护理包括下述步骤:组建护理小组、制定护理计划、护理计划实施和评价与反馈,为患者提供优质、高效的护理服务,有效防止了因护理不当造成的不良反应,使患者的肢体功能障碍和心理状态得到有效改善,极大提高护理满意度。根据研究结果,采取程序化护理的观察组的护理满意度高于对照组,前者通过针对性的护理使患者神经功能缺损的程度显著下降,神经功能和肢体功能得到有效恢复,肢体功能障碍对日常生活的影响较小,因而获得了患者更加广泛的认可。而观察组的Fugl-Meyer、FIM 以及SAS、SDS评分在接受护理干预后均高于对照组,显示前者对于患者肢体功能恢复的促进效果,以及对患者心理状态的改善效果。对比两组由于护理不当导致的不良反应可以看出,程序化护理模式更加具有主动性、实用性和针对性。

综上所述,对脑出血患者予以程序化护理,能有效减少由于护理不当造成的不良反应,改善患者肢体功能障碍和心理状态,值得应用。