中学生思想政治素质现状、问题和建议

——基于上海23983份样本的调查结果

陶志欢,华莉莉,闫东方

(1.上海大学,上海 201800;2.上海市青少年研究中心,上海 200031;3.上海青年管理干部学院,上海 200083)

思想政治素质是人在政治社会化过程中受特定环境和教育的影响而形成的对其政治观念和行为发生长期稳定作用的内在基本品质,是一个社会政治文明发展水平的重要标志,是影响一个国家未来政治走向的重要因素。准确把握人的思想政治素质现状是提高人的政治素质、实施思想政治教育的前提。中学生作为社会主义建设者和接班人,是祖国的花朵和国家的未来。对中学生的教育特别是思政教育尤为重要。为此,上海市青少年研究中心组织对全市中学生思想政治素质状况进行抽样调查,为共青团做好政治引领工作打下基础。

一、研究设计与调查过程

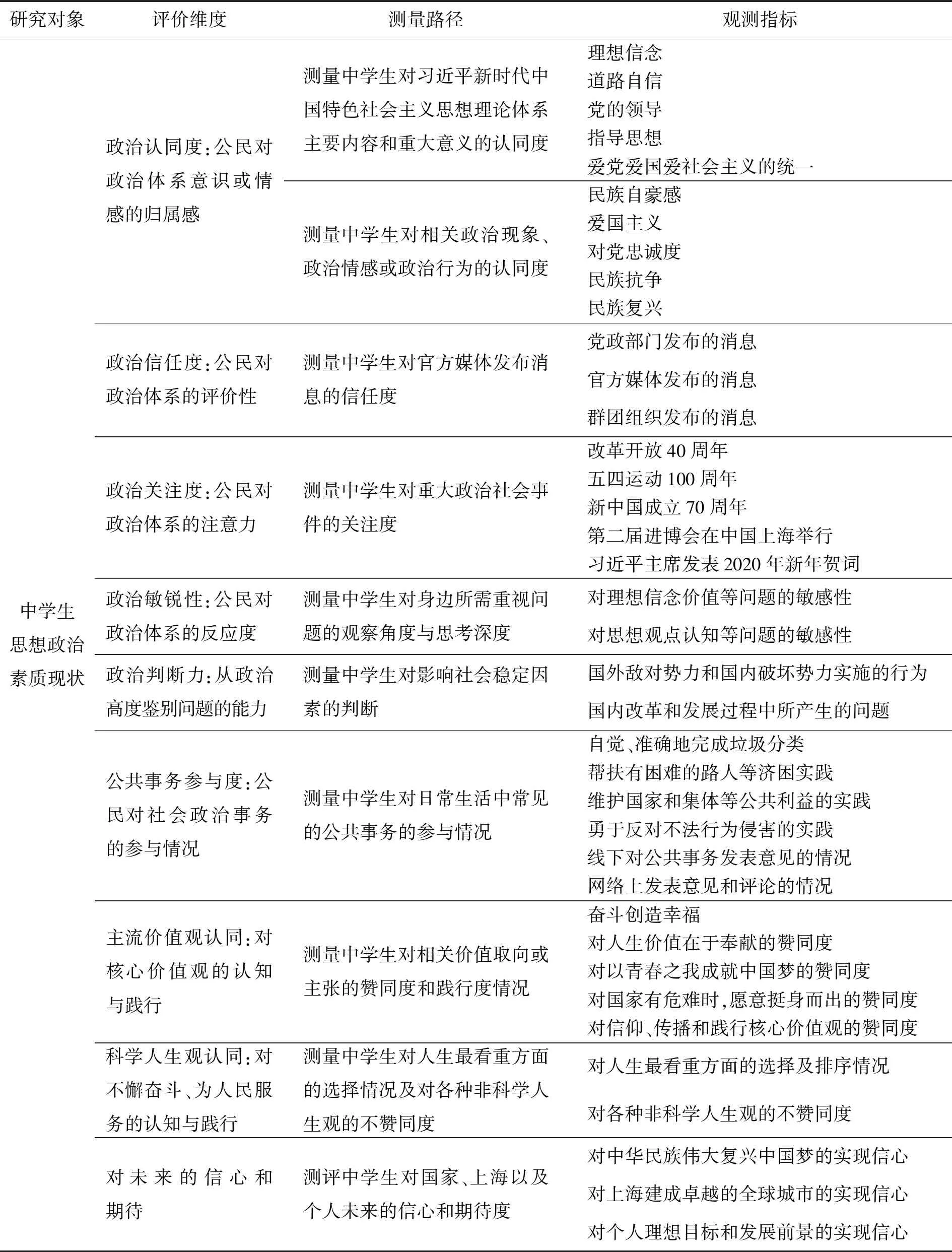

调查从初中生、高中生和中职生(包括中专、中职和中技学校的学生)的政治认同、政治信任、政治关注、政治敏锐、政治判断、公共事务参与度、主流价值观和科学人生观认同度以及对未来的信心和期待等维度来研究中学生的思想政治素质状况,具体的研究路径与测量指标如表1所示:

表1 研究路径与测量指标

调查以网络问卷为主,调查对象来自全市各级各类中等教育学校,含公办和民办、重点和普通学校,共回收问卷25206份,剔除答题时间在5分钟以内的问卷,有效问卷共23983份,有效率为95.15%。调查样本量约占全市中等教育阶段学生总人数的3.4%,其中包括初中生13553人(约占全市初中生总人数的3.0%)、高中生8606人(约占全市高中生总人数的5.4%)和中职生1824人(约占全市中专/职/技生总人数的2.1%);男生12230人,女生11753人;城镇户籍学生15394人,农村户籍学生2534人,持有居住证学生4164人,其他人员1891人;少数民族学生527人。另外,实地走访初中学校2所,高中学校2所,中职学校1所。在每所学校均召开座谈会,每场座谈会约20名师生参加,并对个别学生实施一对一深度访谈。座谈和访谈的内容主要是针对调查问卷反映的结果进行验证,同时对问卷中发现的有待进一步探究的问题展开深入且有针对性的调查。调查依托上海团校青少年研究数据平台网络调查系统进行,之后借用SPSS和EXCEL软件实施数据统计和交叉分析。

二、中学生思想政治素质的基本现状

(一)中学生对社会主义主流政治观的认同度以及政治信任度总体均处于较高水平

若0分表示一点不认同,10分表示非常认同,中学生对“共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想”(理想信念)、“实现中华民族伟大复兴必须坚持走中国特色社会主义道路”(道路自信)、“中国特色社会主义最本质的特征是坚持中国共产党的领导”(党的领导)、“习近平新时代中国特色社会主义思想是党和国家必须长期坚持的指导思想”(指导思想)、“当代中国爱国主义精神的本质要求是爱党爱国爱社会主义的统一”(三爱统一)等主流政治观的认同度均在9分以上。学段上,初高中生差异小,中职生的认同度相对偏低;性别上,男生认同度总体略高于女生,但在“三爱统一”上的认同度略低于女生;户籍上,城镇户籍学生认同度最高,持有居住证学生的认同度次之,农村户籍学生的认同度第三;民族上,汉族学生主流政治观认同度高于少数民族。

若1分表示很不赞同,5分表示非常赞同,中学生对“我为自己是中国人而感到骄傲”(民族自信)、“当看到谩骂中国的言论时,我很气愤”(爱国主义)、“当看到谩骂中国共产党的言论时,我很气愤”(对党忠诚)、“近期发生的香港问题以及中美经贸摩擦是反华势力阻止中国发展的一种手段”(民族抗争)、“中国日益走近世界舞台中央”(民族复兴)等具体政治情感、政治行为和政治现象的认同度均在4.5分以上。学段上,初高中生差异小,中职生认同度相对偏低;性别上,女生总体认同度略高于男生,在“民族抗争”上低于男生;户籍上,城镇户籍学生认同度略高于持有居住证学生,接着是农村户籍学生;民族上,汉族学生认同度高于少数民族学生。从标准差看,中学生对民族抗争的认同度分歧最大,对民族自信的认同度分歧最小。综合来看,中学生对主流政治观及具体政治情感、行为或现象的认同度均较高。此外,学生对主流政治观的认同分歧远大于对具体政治情感、行为和现象的认同分歧。

另外,是否信任官方媒体消息是评估学生政治信任度的一个重要指标。就哪类渠道获取的信息更全面、准确、客观,中学生选择最多的是“各级政府部门通告”(87.2%)、“人民日报等各级官方媒体的消息”(83.4%)、“共青团和少先队官微”(64.7%),均是官方媒体。学段上,高中生官方渠道信任度高于初中生,接着是中职生;对共青团或少先队官微的信任度是中职生略高于初中生;对除官方渠道外的信息获取渠道,中职生的信任度高于初中生和高中生。性别上,女生官方渠道信任度高于男生,其他渠道信任度略低于男生。户籍上,对官方渠道信任度最高的是城镇户籍学生;对非官方、境外和自媒体信任度最高的是农村户籍学生;对老师、亲友及其他渠道信任度最高的是持有居住证学生。民族上,对官方渠道的信任度是汉族学生更高,对其他渠道的信任度是少数民族学生更高。

(二)中学生对党和国家重大政治事件的关注度较高,并且具有一定的政治敏锐性

若1分表示很不关注,5分表示非常关注,学生对“改革开放40周年”“五四运动100周年”“新中国成立70周年”“第二届进博会在中国上海举行”和“习近平主席发表2020年新年贺词”的关注度均在4.23分以上。学段上,初高中生政治关注度整体差异小,中职生相对偏低;性别上,男生对领导人讲话事件的关注度略高于女生,女生对举办大活动事件的关注度略高于男生;户籍上,城镇户籍学生重大政治事件关注度高于持有居住证学生,接着是农村户籍学生;民族上,汉族学生对重大政治事件的关注度高于少数民族学生。

以学生重视的问题考察其政治敏锐性,选择“一心沉迷‘吃鸡’‘王者荣耀’,在网络的世界获得自我价值”“对大局大势漠不关心,活在‘小时代’,追求‘小目标’,喜欢‘小确幸’”“信仰迷茫和缺失”“易被社会热点问题裹挟,受到负面情绪的影响”居前,分别占61.0%,42.3%,41.3%和37.5%。这反映出不少学生已意识到某些问题可能产生的负面影响,具有一定的政治敏锐性。学段上,高中生对理想信念等思想意识问题的认知度高于初中生和中职生;性别上,男生更关注政治信仰等意识形态问题,女生更关注舆论热点等社会生活问题;户籍对中学生政治敏锐性影响较小,少数民族学生政治敏锐性略高于汉族学生。

(三)中学生有一定的政治判断力和较高的公共事务参与度,但对网络参与较谨慎

以影响我国社会稳定的因素来检测学生的政治判断力,学生选择“涉及国家主权、民族利益和尊严的重大事件”“民族分裂活动”及“敌对势力在意识形态领域的渗透”的占比分别为68.9%,41.5%和41.1%。学段上,对“敌对势力在意识形态领域渗透”能够影响社会稳定认同度最高的是高中生(占53.9%),对“民族分裂活动”的影响认同度最高的是初中生(占51.5%),对“收入差距”和“群体性冲突”等因素影响社会稳定认同度最高的是中职生(分别占25.7%和19.8%)。民族分裂活动多通过表象呈现,敌人的意识形态渗透多在隐蔽战线。高中生比初中生有更强的政治思考判断力,而中职生思考判断政治问题更偏向那些看来易控制或与自身利益关联更大的生活细节;同时,性别、户籍及民族状况对中学生政治判断和思考问题的能力影响不明显。

若1分代表很不符合,5分代表非常符合,中学生认为自身实际与“我能自觉、准确地完成垃圾分类”(垃圾分类)、“如果遇到路人有困难,我会及时伸出援手”(帮助路人)、“发现有危害国家和集体利益的人和事,我会向老师或有关部门反映”(维护公益)、“在网上看到涉黄、诈骗、抄袭等有害信息,我会通过相应渠道反映”(反对不法)、“学校就有关事项征求意见时,我会积极表达想法”(意见表达)等行为的符合度均在4.20分以上,而与“我经常在网上发表自己的一些看法和评论”(网络参与)的符合度仅为3.39分。可见,中学生对公共事务的参与度较高,但网络参与较谨慎。学段上,初中生线下公共事务参与度高于高中生,接着是中职生,而线上公共事务参与度则相反;性别上,除垃圾分类外,男生公共事务参与度均高于女生;户籍上,城镇户籍和持有居住证学生公共事务参与度差别较小,农村户籍学生线下公共事务参与度相对最低,而线上公共事务参与度则相对最高;民族上,汉族学生公共事务参与度整体略高于少数民族学生。从标准差看,学生网络参与度差异最大,垃圾分类参与度差异最小。

(四)中学生整体较认同主流价值观,且在人生最为看重的东西上总体仍偏向正面

若1分代表很不赞同,5分代表非常赞同,学生对“奋斗创造幸福”“人生的价值在于奉献”“以青春之我成就中国梦”“国家有危难时,我愿意挺身而出”和“学生应成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者”等社会主义主流价值观的赞同度均在4.46分以上。学段上,初中生认同度略高于高中生,接着是中职生;性别上,男女生认同度差异较小;户籍上,城镇户籍学生认同度高于持有居住证学生,接着是农村户籍学生;民族上,汉族学生认同度高于少数民族学生。从标准差看,学生对“人生价值在于奉献”的认同分歧最大,对“奋斗创造幸福”的认同分歧最小。

同时,中学生人生最看重的东西排在前三项的依次为亲情、健康和友谊,分别占比76.6%、67.9%和56.8%,选择财富、名誉和地位的仅为13.0%,5.8%和1.9%。学段上,初、高中生较重知识,中职生更重财富。自由指标的降序排序是高中、中职、初中;信仰指标的降序排序是高中、初中、中职。从性别看,男生比女生更看重友谊、爱情、自由、名誉,女生比男生更看重亲情、健康、知识、财富、信仰;户籍上,城镇户籍学生最看重亲情、健康、信仰,持有居住证学生最看重知识,农村户籍学生最看重友谊、自由、爱情、财富、地位;民族上,汉族学生比少数民族学生更看重亲情、健康、友谊、知识、爱情,少数民族学生比汉族学生更看重自由、财富、信仰、名誉和地位。

(五)中学生对国家各方面发展有较高期待,对实现中国梦和上海发展的信心很高

中学生对国家的期待中,“山更青水更绿”“有更多更好的工作岗位”“社会保障体系更完善”“教育更公平更有质量”“医疗卫生服务更好”“人人都能住得更好”“社会集聚更多正能量”“文化艺术更繁荣”“党政干部更加清廉”等的被选比例都较高,“没想过这个问题”的仅占1.4%。同时,若0分表示一点没信心,10分表示非常有信心,中学生对中华民族伟大复兴的中国梦和上海建成卓越的全球城市的信心度分别为9.22分和9.32分。学段上,高中生对国家和城市发展的信心度高于初中生,接着是中职生;初中生对个人梦想实现的信心度高于高中生,接着是中职生。性别上,男生的未来信心均高于女生。户籍上,城镇户籍学生对未来的信心高于持有居住证学生,接着是农村户籍学生。民族上,汉族学生对未来的信心高于少数民族学生。同时,不论从哪个维度看,中学生对城市发展的信心高于对国家的信心,接着是对个人的信心;从标准差看,学生对城市发展未来的信心度差异小于对国家,更小于对个人。

三、中学生思想政治素质的主要问题

(一)随着学生的学段提升和阅历增加,思想政治素质提升不明显

分析发现,中学生政治观和政治情感的认同度排序都为高中生>初中生>中职生。重大政治事件关注度、公共事务参与度、价值观认同度、科学人生观认同度和个人梦想实现信心的排序都为初中生>高中生>中职生。可见,从初中到高中,学生思想政治素质提升不明显,在某些指标上甚至有所下降,从初中到中职更是出现了较大程度的下滑。

(二)学生思想政治素质并未随政治参与以及政治发展进程的推进而始终提升

若把学生担任班、团、队干部视为政治参与,把递交入团申请书、成为入团积极分子、成为团员、参加共产主义学校和递交入党申请书看作学生正常政治发展进程,不难发现,处在不同政治发展进程中的学生对思想政治素质不同维度的认同排序也不同。政治观认同排序为入团积极分子=担任过团、队干部>递交入团申请书>参加过共产主义学校>担任过学生干部>已经是团员=递交入党申请书;公共事务参与度排序为递交入党申请书>参加过共产主义学校>担任过团、队干部>入团积极分子>递交入团申请书>担任过学生干部>已经是团员;价值观认同度排序为入团积极分子=参加过共产主义学校>担任过团、队干部=递交入党申请书>递交入团申请书>担任过学生干部=已经是团员。可见,在标识学生思想政治素质的不同指标上,认同度顺序始终是不同的,并未按中学生政治发展进程的逐步推进而逐渐提升。

(三)中学生存在不同程度的知行不一现象

分析发现,部分学生观念认同与实际行为相脱离。走访发现,有少部分学生不会通过外在行为来展示其对主导政治观的不认同,出现由过去的“愤青”变为如今的“沉默青少年”的现象。还有少部分学生观念上不认同主导政治观或认同度较低,但其社会政治行为仍好于认同度更高的学生。同时,由于中学生在网络参与上存在不同程度的自我审查机制,即“网民人人都是化妆师,个个都懂变形术”,导致其线上和线下行为呈现较强烈的素质迥异和人格反差。如有部分学生是“键盘侠”,他们时而在虚拟空间“行侠仗义”“路见不平一声吼”,时而又在现实世界“冷眼旁观”“该溜走时就溜走”;也有的学生线上是听不到其音的沉默羔羊和寻不见其迹的无影使者,线下却是社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。换言之,高信少做、低信多做和不信只做的中学生都存在。

(四)学生对科学人生观的认同显著低于其对主流政治观和主流价值观的认同

若5分表示非常认同,1分表示非常不认同,学生对主流政治观的认同度为4.50分,对主流价值观认同度为4.46分。若1分表示非常赞同,5分表示非常不赞同,中学生对标识人生观各指标项如“人不为己,天诛地灭”“生死有命,富贵在天”“人生苦短,应及时行乐”“人为财死,鸟为食亡”“我向往佛系人生”和“一朝成锦鲤,奋斗少十年”的不赞同度从最低3.32分到最高3.58分不等。由于彰显科学人生观的命题为反题,不赞同度等于正题认同度。可见,中学生对积极奋斗、为人民服务的马克思主义科学人生观的认同度显著低于对主导政治观和主流价值观的认同度。同时,从统计数据和座谈访谈中也发现,中学生存在不同程度的注重享受“奶嘴”之乐、贪图自我安逸、安于“佛系”生活、不思积极进取、追求“锦鲤”运气、注重个人享乐、自我评价“暗黑”、消极悲观厌世等负面人生态度。

(五)学生个人发展未完全有效融入国家发展中,致使个人发展信心相对偏低

数据显示,就中学生的压力源而言,33.4%的中学生选择“对个人发展前景的担忧”,而只有8.4%的学生选“对国家和社会发展的担忧”。同时,如果0分表示一点没信心,10分表示非常有信心,中学生对个人发展的信心度为8.80分,从绝对值看不算低。但横向看,低于对国家的信心度(9.22分)和对上海发展的信心度(9.32分);纵向看,初中生对个人梦想实现的信心度为8.84分,高中生为8.73分,中职生仅为8.44分。从初中到高中,个人梦想的实现信心度在略降;而从初中到中职,个人梦想实现的信心度降幅更大。可见,不论是国家和地区不同空间比较,还是初中生与高中生或中职生不同学段比较,个人所持的发展信心均相对不足。这显示出,随着个人自主意识的提升,中学生未把个人发展完全有效融入国家和城市发展中。

四、提升中学生思想政治素质的建议

(一)纵向大贯通、培养全过程,实现中学生在不同学段间的德育一体化

随着学生的知识不断增加,阅历也不断丰富,其对现实问题的思考也逐步深入。对此,要弥合教育与生活的裂缝,把教育理念和工作载体统一起来,实现思想引导和现实支撑相互配合。一是做好系统顶层设计。基于人在不同年龄段的认知发展规律和现实诉求,有机衔接德育工作。初中主要做好少先队和共青团的联动和衔接,通过举办少年团校、团员发展大会等,引导初中生强化理想信念,提升政治认同,树立为国为民的学习目的和奋斗精神;高中着力实现政治教育从团校到青年党校的升级,汇集党支部、年级组、班主任和校团委合力,通过课堂教学与实践活动双向互动,抓实爱党爱国爱社会主义这个核心环节。二是增强理论说服力,让生活中的现实问题得到科学合理解释。要把营造公平公正的生存发展环境作为提升中学生思想政治素质的基础工作来抓,让学生接受的教育在生活中得到证实,以此强化正确认知,达到让社会教育学生的目的,最终实现理论能解释现实、现实可验证理论的良性循环。

(二)克服“从头来”、拒绝“原地等”,做好中学生政治发展接续培养的大文章

所谓思想政治素质,思想在前,政治在后,初中时期科学思想认知的形成就为高中时期正确政治观念的树立提供理论基础和价值导向。因此,一是要以党建带团建,坚守团组织的政治属性,发挥团组织的培养职能,做好“班级—校级—区级”三级培养的鉴定推优和记录评价工作,对高中生进行有效政治启蒙和源头培养,为党组织政治吸纳奠定坚实基础。预防党团员发展被不同学段人为割裂,解决党团员发展在不同学段出现的“从头来”和“原地等”等现象。二是解决政治培养与政治素养的非同步性,要以情感认同为起点、理论认同为基础、政治认同为目标,结合中学生政治发展不同阶段特点,打通堵点、消除难点、对接断点、灌输观点,在教育培养各环节注重针对性,提升有效性。绵绵用力,久久为功,逐步端正中学生入团入党动机,使其具有感党恩的情感自生、听党话的理论自信、跟党走的行动自觉。三是针对不同学段要做好不同任务导向的思政教育。初中是学生价值观塑造的关键时期,重在打牢思想认识基础,使社会主义核心价值观内化于心、外化于行;高中是对学生开展政治启蒙教育的关键时期,重在提升政治素养,形成政治认同。以团员意识教育为抓手实施思想政治教育,做到政治引领全覆盖,让非团员期待成为团员,让团员期待成为党员,有序促进学生政治进步,不断提升政治认同。

(三)横向大贯穿、育人全方位,在良性互动中培养中学生知行合一品质

习近平总书记指出:“基础教育是全社会的事,需要学校、家庭、社会密切配合。”[1]对此,一是家长要抓好日常思想政治教育,培育良好家风以示范引导孩子,通过言传身教潜移默化地为孩子打好政治素质基础。二是学校要担负主体责任,发挥主导作用,经常检视自身工作,实现思政课程和课程思政同向同行。此外也要注重在家校联合中避免家长和老师过从甚密从而架空学生的现象。家长、孩子、老师要扩大交叠圈和同心圆,实现良性互动。三是在社会层面,构建知行合一的实践育人模型,从供给主体和客体、内容和方式以及效果和评估等方面做好“以行求知—以知促行”双向协同的路径创新和制度设计,把思想丰富与实践锻炼、理论活力和生活智慧、理论学习的知识性供给和社会实践的价值性诉求有机结合,在学中做,在做中学,以理论指导实践为开始,以实践创新理论为目标,实现思政小课堂与社会大课堂同频共振,促成综合发展。

(四)理论上清醒、实践上躬行,借中学生偶像崇拜实施科学人生观教育

理论上,人可以远离政治,但无法摆脱人生,因此人生观距现实生活最近,在人的观念中萌发和形成最早,易随现实生活变化而变化。加之真实生活多与抽象的价值理念和政治观念有距离,导致人生观认同度低于政治观和价值观认同度。针对三观认同不协调问题,应从日常生活入手,提供距离学生相对较近的鲜明、生动、可模仿的典型形象,使学生在仿效自己崇拜或喜爱的人物的思想行为中逐渐激发奋斗动力,磨炼意志品质,自觉为民担当。如偶像崇拜现象在中学生中较为普遍,如何从普遍的偶像崇拜到鲜活的榜样教育,是学校思想政治教育者亟待思考的问题。崇拜对象一般具有某种崇拜者向往但却暂时或永远不能实现的特点,但偶像经过主流价值观的筛选和审查就可以成为榜样,如此再实施榜样教育就可以取得更好的效果。再如,抗击新冠肺炎疫情中涌现的先进典型和感人事迹,就可以成为现成的人生观教育素材。

(五)奉献于社会、服务于人民,在融入大我中实现个人小我的人生价值

习近平总书记指出:“青年的人生目标会有不同,职业选择也有差异,但只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中,与时代同步伐、与人民共命运,才能更好实现人生价值、升华人生境界。离开了祖国需要、人民利益,任何孤芳自赏都会陷入越走越窄的狭小天地。”[2]因此,一是要把个人理想同祖国前途、民族命运紧密联系在一起,扎根人民,奉献国家。中国梦是国家民族整体梦与人民群众个体梦的统一,体现了中国人民普遍利益表达的“最大公约数”。二是要自觉把国家、地区与个人梦想融于民族复兴的伟大征程中来,如此才能出现“人人都能成才、个个皆可出彩”的局面。只有“我与祖国共奋进”,才能实现“我与祖国共成长”。且在中国人的精神谱系里,个人与国家从来都是命运共同体。如果个人理想随着个体化意识的增强脱离了国家发展,就会迷失方向、偏离航道;如果国家发展离开了个人努力,就会流于空谈、失去根基。如谚语所说:大河没水小河干,小河有水大河满。只有让个人梦与中国梦同频共振,才能使个人发展拥有更广的舞台,进而实现个人理想,成就人生价值。

——评《提升当代社会主流意识形态认同度研究》