浅谈老年人照料设施的消防疏散

韩桂荣

(上海林博建筑规划设计有限公司,上海 200092)

0 引言

1999年,中国60岁及以上人口占总人口比例超过10%,正式步入老龄化社会[1];2020年1月17日,国家统计局发布数据显示,中国大陆总人口突破14亿人,而出生率为1949年有记录以来最低,加快步入老龄化社会,人口红利的逐步消失,子女数量下降,更多地依赖社会养老,需要增建更多的老年人照料设施。

随着老年人照料设施的开发建设、改造,涌现了一些新兴的养老项目开发模式;其中主要为与医疗资源结合、与旅游资源结合、与保险产品结合的3类模式[1]。该项目为与医疗资源结合模式,功能暂为老年人全日照料设施,是功能多样的综合性建筑。使用老年人照料设施的老人分类:能力完好老年人、轻度失能老年人、中度失能老年人、重度失能老年人[4]。建筑功能的综合性和使用者的身体状况的多样性,如设计不合理,一旦发生火灾,人员不能及时安全疏散,将造成人员大量伤亡。

1 设计实例

项目位于该市新区,东临梁山大道,西临梁山一路,北临龙岗一路(北侧为某住宅小区),南侧为空置地块,地块呈长方形。总用地面积5万m2,地上总建筑面积为64 842.68 m2,地下建筑面积为8 365.21 m2,该项目由1栋康复医院、1栋行政综合楼、3栋老年人建筑(颐养园A栋、B栋、C栋)、文体中心以及1栋幼儿园(独立设置)。该项目于建筑设计防火规范GB 50016—2014(2018年版)实施前完成施工图设计以及审图的。

该文侧重以颐养园A栋、B栋、C栋、行政综合楼以及文体中心为例,详细分析了老年人照料设施火灾时安全疏散设计问题;5栋建筑用连廊连接为一个整体,总建筑面积为44 188.21 m2;行政综合楼为5层,主要功能为老年人食堂及行政办公;颐养园A、C栋为10层,主功能为老年人生活用房;颐养园B栋为8层,主要功能亦为老年人生活用房,文体中心为3层,主要功能为文娱与健身用房。

2 总平面布置

2.1 选址和布置

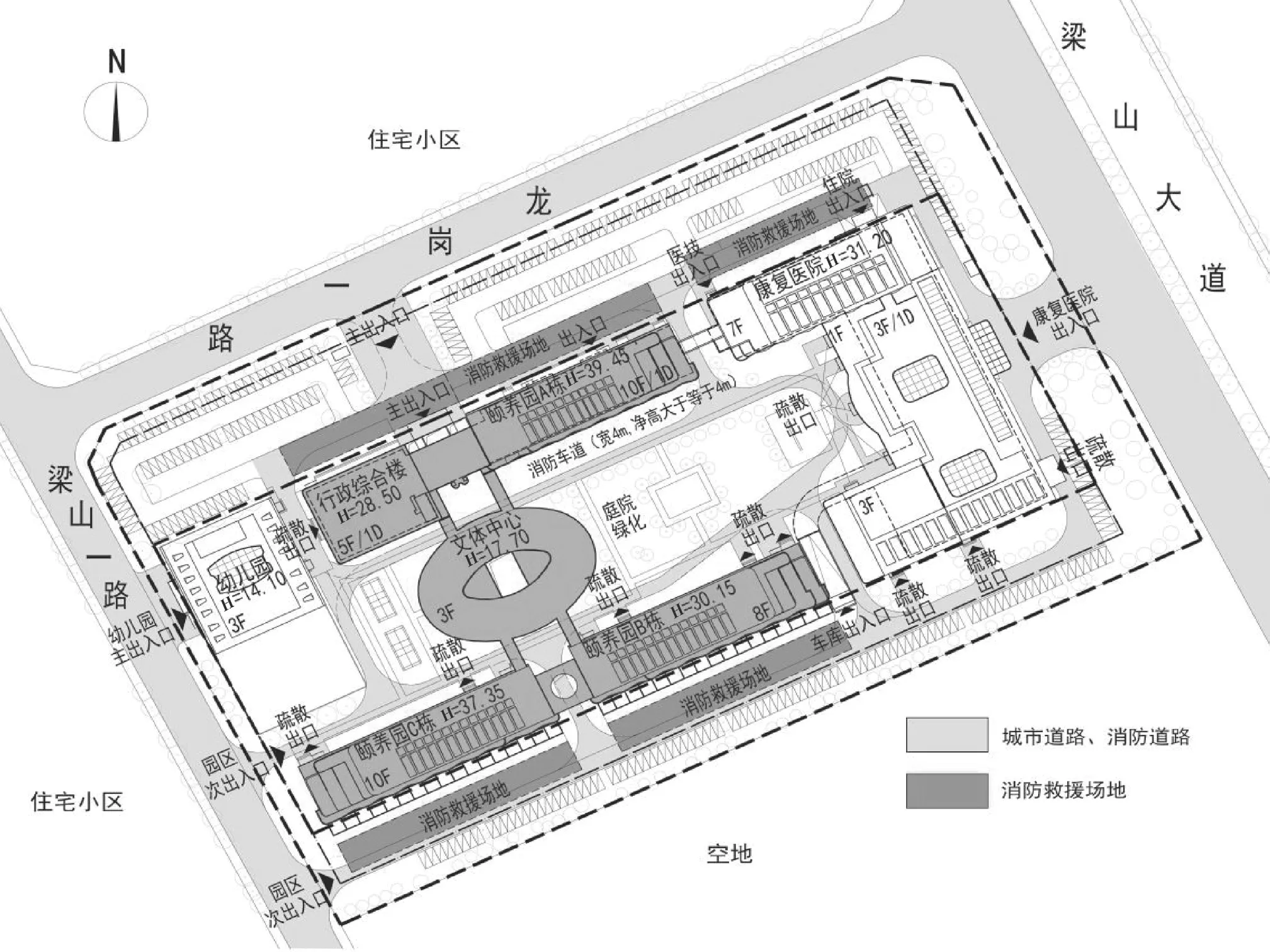

该项目所在地块三面临路,梁山大道为城市主干道;通过该路龙岗大桥可与城市成熟社区相连,周围的道路状况为老年人就近养老提供了方便,也为安全疏散、消防救援提供了外在条件(如图1所示)。在场地内沿建筑群外围和内圈均设置消防车道,并将城市道路、建筑外围消防车路和内圈消防车路相连,有利于合理组织场地周围的交通;消防车可以及时到达建筑任一处可能发生火灾的点;快速救援内部被困人员、外部扑灭火灾。

图1 区位图

2.2 场地设计

在场地设计时,龙岗一路和梁山大道各设1个主要出入口,北侧的出入口主要服务于颐养园,东侧的出入口主要服务康复医院;梁山支路上设置3个出入口,北侧的出入口服务独立的幼儿园,南侧出入口为颐养园次出入口,中间的出入口为后勤出入口,也是消防车道与城市道路连接处,该项目高层建筑外部设置环形消防车道;场地的几处出入口使城市道路与场地消防车道相连,消防车可从多处进入场地实施救援,如图2所示。

颐养园A栋、B栋、C栋、行政综合楼以及文体中心沿地块的2条长边展开布置,中间设置文体中心,采用连廊将5栋建筑连接为一个整体,且单体之间满足防火间距要求。整体外围设置4 m宽环形消防车道,内部为半围合的2个庭院,通过建筑底层的架空设计,2个庭院相互贯通,在内部庭院设置4 m宽消防车道,2个环形消防车道通过道路的5个节点连接起来,建筑内外侧发生火灾时,消防车都可以第一时间到达救援现场;并在建筑的北侧和南侧设置消防救援场地(行政综合楼北侧、A栋北侧、B栋南侧以及C栋南侧,如图2所示),发生火灾时,有利于消防扑救。

图2 总平面图

3 建筑内部疏散、建筑外部消防救援

3.1 防火分区以及建筑高度

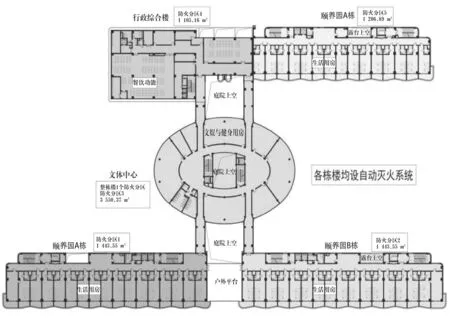

防火分区的分析选择了3层平面图(图3),3层平面图较其余楼层更能反映5栋单体如何通过连廊将其连接为1个整体。

上述建筑的耐火等级除文体中心外,其他建筑的耐火等级均为一级。行政综合楼和颐养院A栋原为一栋楼,消防审图时依据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第5.4.4条老年人活动场所应设置在3层及以下(耐火等级为一级),按建筑功能一分为二;现行防火规范老年人照料设施中的老年人公共活动用房可设置在4层及以上,只是对每间用房的建筑面积和使用人数限定;新规比老规更为灵活实用,在保证疏散安全的同时,为老年人就近提供活动场所。

颐养院A栋地下一层为设备用房和消防水池,一层为行政办公和配套商业,2~10层为老年人生活用房,每层各为1个防火区;文体中心1~3层为1个防火分区。颐养院B、C栋每层功能均为老年人生活用房(B栋为8层,C栋为10层),每层各为1个防火区。现行规范防火规范仅对建筑防火和功能房间的规范要求,JGJ 450—2018 《老年人照料设施建筑设计标准》规定每个照料单元的用房均不应跨越防火分区。并未对不同的使用者进行详细区分;老人根据身体状况分为能力完好老年人、轻度失能老年人、中度失能老年人、重度失能老年人,随着老年人年龄的增长,失能比例显著上升。我国80岁及以上高龄老人中,近一半为部分失能或完全是能老人[1]。老年人的自理程度直接影响了火灾时人员疏散的安全,根据老人的身体状况划分楼层,划分防火分区以及照料单元,适当减小自理能力差老年人照料单元的防火分区面积,并设置在底层或较低楼层。

建筑高度会影响老年人照料设施内人员的疏散和外部的消防救援的难度,对于建筑高度大于32 m的老年人照料设施,根据规范宜在32 m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通,以提供更好的疏散、救援条件;此外,宜将增设的连廊对应在消防救援场地或消防车道一侧,火势将下部疏散道路被封堵室时,可以通过外廊、云梯对被困老年人进行救援。

3.2 安全出口和疏散距离

安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室外安全区域的出口,建筑安全出口和疏散门应分散布置,每个防火分区安全出口数量不应少于2个,且相邻2个安全出口以及每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5 m。楼梯是垂直疏散的安全出口,确定楼梯数量和楼梯总宽度是建筑防火设计的关键。

文体中心功能为文娱和健身,疏散楼梯设置为封闭楼梯间,除文体中心外其余建筑均为一类高层,疏散楼梯均为防烟楼梯间。除行政综合楼和颐养院A栋用不设置任何洞口的防火墙隔开外,文体中心与行政综合楼、颐养院ABC栋可通过二、三层的连廊彼此借用为安全出口,颐养院BC栋可通过三层、六层的室外平台设置安全出口且相互借用,为建筑安全疏散提供多条路径。

图3 三层平面图

老年人照料设施与普通建筑相同,主要通过设置疏散楼梯解决人员的疏散问题,老年人由于身体状况通过楼梯疏散时,相当数量的老人存在困难或者难以做到;可否在三层及三层以上老年人照料设施设计医用电梯,且火灾时也可使用,医用电梯依据《建筑设计防火规范执行GB 50016—2014》(2018版)对消防电梯的规定设计,一层采用无障碍出入口疏散老人,二层采用无障碍坡道(可推行护理床的无障碍坡道)和满足消防疏散的医用电梯疏散,这样可以满足行动困难老人的疏散问题;但现行规范《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018未对行动不便的老年人消防疏散的问题考虑;有时甲方处于工程造价考虑,建筑设计仅满足现行规范的要求,没有对老年人进行详细的区分,满足不同身体状况老年人的需求。

3.3 疏散宽度和疏散走道

颐养园的各栋建筑各自的防火分区是独立划分的,每个防火分区的疏散宽度分别计算,各栋建筑一层设置较多数量的外门,地下一层为设备用房和厨房人员数量不多,疏散距离不再阐述,主要介绍地上部分的疏散宽度,疏散宽度计算是地上二至十层的疏散,现行规范依据疏散时间来确定疏散通道的百人宽度指标,计算安全出口的总宽度,即实际需要设计的最小宽度。百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度[3]。

表1是除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小总净宽度,规范并未对老年人照料设施单独规定每100人最小净宽度,建筑设计可根据现有规范、老年人照料设施特性适当放大疏散宽度(老年人乘坐轮椅或主拐杖)。文体中心功能为文娱和健身,为老年人使用的公共活动房间,疏散宽度计算时按照每100人不小于1 m计算确定。

表1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人)

通过计算各栋单体每个防火分区的计算疏散宽度均未大于楼梯间的设计疏散宽度,此外依据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第5.5.9.3条防火分区可向相邻防火分区借用不大于计算所需要疏散总净宽度的30%,防火分区之间互相借用疏散宽度的同时也在互相借给另外1个安全出口。

国外养老设施防火门的设计很注重保证通行的畅通和安全,公共走廊的防火门平时紧贴墙壁,且地面无高差,不影响正常通行且火灾时会自行关闭;公共走廊消火栓、灭火器等消防设备。设置时须注意设备不要过于突出走廊墙面,以免发生磕碰,影响走廊的正常通行和火灾时安全疏散[2];这些细部的设计需要内部装修方的参与。

3.4 消防救援门窗

多数建筑火灾在消防员到达时均已发展到比较大的规模,从楼梯间进入有时难以直接接近火源,但是灭火时只有将灭火剂直接作用于火源和燃烧的可燃物,才能有效灭火。因此在建筑外墙设置可供专业消防人员使用的入口。设置救援窗口的净高度和净宽度都不小于1.0 m,下沿距室内地面不大于1.2 m,间距小于20.0 m,且每个防火分区不少于2个救援窗,设置位置与消防车登高操作场地相对应。

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第7.2.2条规定了消防车登高场地如何设置,《建筑设计防火规范》GB50016—2014第7.2.5条规定了消防救援门窗如何设置,与消防车登高操作场地相对应;根据该条建筑方案设计时,在设置消防救援门窗的建筑外围设置消防救援场地,而第7.2.2条建筑的消防车登高场地尽在建筑的一侧设置,如何解决建筑外墙四周均设消防救援门窗,且位置与消防车登高操作场地相对应的问题,规范中并未明确规定,该颐养园也仅有在消防救援场一侧的消防救援窗与之对应。此外消防救援门窗的玻璃易于破碎(中空玻璃窗),并设置可在室外识别的明显标志,便于消防员快速识别和进入。

4 问题讨论

通过对颐养园ABC栋、行政综合楼以及文体中心建筑实例分析,在设计、施工和运营等许多方面,笔者有下列问题想与同行讨论学习:1)高度大于24 m老年人照料设施的疏散楼梯为防烟楼梯,有利于老年人的安全疏散。新规还提出结合楼梯间前室或消防电梯前室设置避难间;以及供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施,核定使用人数配备简易防毒面具。笔者认为可以在避难间上设置消防救援窗,火势不允许通过楼梯向下疏散时,可通过消防救援窗解救避难间的被困人员。2)建筑设计和措施的设置是消防疏散的硬件,运营方是很重要的软件;老年人照料设施项目在设计期间往往没有最终运营方的参与,投资方或设计人员没有深入考虑过养老设施未来的运营模式,导致项目建成后与实际运营的需求不契合,面临重新改造、装修的问题;因此建议项目需要运营方早期的参与。3)在设计中预留改造余地,许多建成较早的老年人建筑项目都会逐步显现出了空间改造和升级需求(例如入住老人身体健康状况的转变),所以在新建养老设施项目中,要对居室空间和公共空间等的改扩建方法进行了预见性设计,以降低未来拆改的难度,也是为消防疏散升级预留条件,为未来消防技术的进步预留安装条件。4)在国内救援时,通过击碎消防救援窗玻璃进入救人或扑灭火灾,是否可以参考国外的消防救援窗一样设置为从外开启的消防救援门窗,避免击碎玻璃时碎渣对人可能产生的伤害;救援窗的尺寸可否根据人的体型,将救援窗的高度增加到1.2 m,宽度减少到0.8 m,更易于消防员的进入(与消防员沟通后,该尺寸更方便进入),也可以在该基础上适当加大,满足消防员背负略大救援设备的尺寸;《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018版)第7.2.5条未说明云梯消防车未能到达的楼层,设置消防救援门窗后如何救援的问题。此外,规范只规定了消防救援窗的数量和间距,消防救援窗的设置对于功能相通的室内大空间救援非常有利,而对于分隔成小房间的室内空间救援作用有限,这也是笔者一直困惑的问题,如何解决众多小房间的消防救援窗的设置问题。5)场地设计中的环形消防车道,多处的场地出入口与城市道路的连接,连廊的底部架空,这些原来为消防疏散有利的设计;在项目运营时,为了方面管理或出于安全考虑,关闭部分防火门、园区出入口,或是采用铁艺护栏封闭园区,仅留一、二处出入口,这样的管理模式会带来消防疏散的隐患。全体管理人员和员工需要定期进行消防安全培训,系统地开展消防安全法规和消防知识教育,使消防安全责任人、消防安全管理人和部门负责人完全具备检査消除火灾隐患、组织人员疏散逃生、组织扑救初期火灾、开展消防宣传教育等能力。另外,影响场地消防疏散的因素还有景观设计,景观设计与消防救援场地、消防道路冲突时,牺牲了消防的安全,需要消防验收时严格控制,特别是老年人照料设施的消防疏散。6)老年人照料设施的消防疏散通常按照现行规范设计,规范的制定滞后于建筑的发展,老年人照料设施设计初期,可通过实例考察、问卷调查、小组讨论和管理运营方咨询等方法获取设计信息,设计出符合老人使用的建筑,同时满足老年人的安全疏散。

5 结语

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018版)最大的改动就是老年人照料设施,从建筑分类、耐火等级、平面布置到安全疏散等贯穿整个建规第五章。防火规范详细规定,对于老年人照料设施的前期设计、施工、装修规范化以及后期运用安全性提供了重要的保证。

我国的老年人照料设施尚处于发展初期,其类型体系及名称术语仍在完善中,老年人照料设施的安全疏散也是如此,还需要我们不断地研究和完善老年人照料设施设计以及安全疏散,为广大老年人提供了安全、舒适安度晚年的场所。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析