中国画学丛谈之一·写生与创作(下)

田黎明:对,还有吴之。跟着先生学习,方先生后来研究任伯年的花鸟,他说任伯年花鸟画有很多值得借鉴的。所以方增先先生的人物画和他创作的《说红书》是开创了中国画人物画没骨的新表现方法。我们学画初时是从学习方先生《怎样画水墨人物画》一书开始的。记得我们上课时,卢沉先生也讲到了,说方先生的画法当时对他们都有影响。中国画写生讲起来简单,但其实做起来真的太难了。蒋兆和先生的《流民图》不仅在人物造型立意和表现上达到了高度,还在笔法上创造了一种折枝法,那种线条像古代画梅枝那种突然停掉,中锋用笔,但笔法里产生了一种苦难的感觉,它随着人物造型能深入人心。卢沉老师和周思聪老师合作的《矿工图》,造型语境都发生了很大变化,时代感强,二位先生用苦涩的笔法画出了苦难的矿工,画出了被欺辱、凌辱的时代之感。但那种倔强、一种刚毅的内涵是从造型到笔法、笔墨、图式都注入了以生命的感知来体验述说的。

我们的先辈和老师在中国画写生或创作中所达到的一致性是与主体在时代审美的体验上呈现出高度的一致性。所以中国文化讲格物致知也好,讲天人合一也好,实际上讲的是对每一个人的要求,强调一种自我完善的过程。这种自我完善我觉得对于一个画家来讲太重要了,他是要通过写生过程去体会这样一种理念,技与道的生命体验与时代的情感体验,再把这种理念又注入造型与笔法和笔墨里,注入图式或者是画面整个结构里。但这个过程需要一个漫长体验,就像写生一样,刚才几位老师都讲了,写生不可能一次就达到一种境界,画出一张精品来,需要多少次的“衣带渐宽终不悔”。我记得刘海粟先生说他十上黄山,我们看刘海粟先生画黄山气势磅礴,笔墨凝重而又超越。再往前推,看新安画派,像弘仁画黄山,画出了人的风骨,陈传席先生写弘仁有一句题画诗,“雪余冻鸟守梅花,尔汝依栖似一家”。我如冻鸟一般守梅花,把梅花作为一种风骨,这是有感而生发的体验,就像老子说的:“为学日益,为道日损。”用生命的感触和人文的境界来体味你对生活的感知、认知。

我想到北宋时期一个学人宋伯仁创作的《梅花喜神谱》,从画谱讲,它应该高于其他画谱,宋伯仁把梅花写生上升到人格体会,自己置地,种植梅花,从梅花初放、盛开到落花,整个过程用意象方法呈现出百幅梅图,以极简方法,简到不能再简,书写出丰厚内涵的人文情怀,成为传统绘画写生的典范。我们今天没有看到他的草稿,此刻画谱却是同样内涵了从观察起笔,到立意表达的有感而发之进程,是中国绘画的一个高度,对后人启示是极大的。我觉得我们现在的写生缺少了对审美和意象的一种体验。这种体验就是讲的有感而发,感来自内心,来自人文的厚积,来自情感之真切,更来自生存的当下所悟,来自生活的遭遇和境遇等。感的载体又是通过艺术的语言而呈现,所以艺术的力量仍离不开有感而发。闻一多先生讲:“力量的实质是情感。”绘画的这种语言和表现力也来自情感,所以情感从哪里来?还是要回到生活中。

老子说“德若赤子”,冯友兰先生形象地讲到,应该带着童子的纯真去做任何事情。其实这是一种状态,我们古人已经把这种状态提出来了,只是我们后人在体验的时候时而又忽略掉了。我觉得这些东西对于写生来讲至关重要。刚才许俊老师讲到李可染先生写生的过程,孙克先生讲到李可染先生50年代写生的那种境界,他的那种投入和以文化观和意象体验来看待写生的人生状态,所以写生并不仅是从一个视觉角度来进行的。

刘继潮老师在《中国画学》期刊里一篇文中专门研究李可染先生的写生,从中国文化的观照方式和传统绘画的学理来论述李可染先生的写生理念,讲得很透彻,刚才许俊也讲得很清楚。

记得黄润华先生上课时也跟我们讲过,他是第一位在50年代跟随李可染先生在四川写生的研究生,黄先生讲李可染先生在一个点写生,事先已到过几个角度来观照看山,黄先生讲李可染先生的写生是多角度的综合,更多是对中国文化的理解,对山水文化的体验,从平远、深远和高远的层面来理解,这种人文感觉已融入可染先生的理解中,自我完善和一种人生感悟伴随可染先生面对一切山,都能驾驭画面,能够使他画面达到一种完美。

老一辈先生的人文情怀和学术境界是我们后学的榜样,我们一定要继承和发扬。刚才世平老师提出写生中一些问题,孙克先生、刘建老师、许俊老师都讲了当代的写生不管用什么方式,用什么形式,都不是什么问题,重要的是把写生作为自己的一个学术课题,认真地去做研究,踏踏实实地让写生承载更多思考与体验,把你的想法,把你体验到的一些情感能够传达出来。所以写生关于意的这种体验仍是画面的重要支撑,书法讲的永字八法实际上是八种意的方式,但是现在并没有把它延伸出来,我们今天仍须在这上面多下功夫,还缺少对意的体验和研究。中国画写意实际上是极重要的审美载体,审美的载体是通过意来呈现的,书法是最典型的方式,中国画也同样。

我自己在每一次写生中也努力去感知和寻求意的所在,但的确很难,因为你要真正找到意的方式是与审美相连的,它是要靠很多的积淀和综合因素,才有可能找到意与画面的一种内涵。对一个画家讲真的是一个课题,所以今天讨论写生,其实也是一个自我反省的过程。

罗世平:吴冠中先生写生也是采用这样的方法。据说吴先生写生,一早出门,带上吃的,把村子和周围的环境全都转遍,晚上回来,就画成一张画,画的景既有对象,但又不是固定的对象,跟李可染的写生一样。

田黎明:20世纪70年代,我和几位战友到浙江美术学院去拜访方增先先生,请教他怎么画速写。方增先先生讲,你们画速写,不一定就拿一张纸只对着对象认真地画,方先生说要多看多记,多用心识。当时我们并不见得理解,后来慢慢体会到,其实看和记,目识心记非常重要,只有理解到才能把所画形象转化为意的升华。尤其是把真善美用形象提纯出来非常不容易,美的东西有的时候是看不见的,比如说一个人的美,是默默地做无声的奉献,像雷锋一样,做每一件好事都是自觉、发自内心的,美的东西真的是一种无私的付出和奉献,这种美是一种人生的积淀,又贮存在当下之中。美好的心灵,美的形式都要在生活中去感受,去体会“自强不息,厚德载物”的精神载体,要把真与美的体验转化为一种形式和载体,这又是一个人文和心灵的体验过程。这里不是那么简单的看见一方就能达到一种境界的。

张桐瑀:田老师所讲的,作为一般的读者听起来似乎是很玄,但是对他来讲,这个是真切的。一般人感受不到这个场,真的感受了这个东西就会提升后面的绘画机制。当今中国画之所以偏向从写生当中直接提取,这可能也是避难求易。写生是个筐,什么都往里装,以写生代学习,以写生代创作,以写生代风格,拦腰一刀把写生单独切出来了,案头功夫不做了,像田老师所说的那种文化感受,他们也感受不到,中间的连线是断的,即使没断,它也没插到插座上,不通电。

罗世平:这样的写生只有零线没有火线。

张桐瑀:对,是这样,就是说这个需要一个很大的力才能扭转。从山水画写生方面,新中国成立以来大概有四种:一种是从传统向现实转换,陆俨少式;一种是现场收集素材,傅抱石式;一种是像李可染,就是现场写生,转换笔墨,李可染式;另一种就是目识心记,黄宾虹式。这四种都有一个大前提,就是案头功夫和临摹功夫。那么临摹时间最短的李可染,1942年到1947年临摹了5年。第二短的是傅抱石,临摹了8年左右。陆俨少临摹了30年。黄宾虹临摹到70岁左右,达半个多世纪。有这样的一个功夫,才可能真正进入写生。中国画和西方绘画不一样,它不是附在形色上,是附在点划里面,是在你的点划当中显示你的功夫和修养,那么现在许多画家能有像李可染5年临摹期的已经很少了,能有5个月的就不错了。没有了传统功夫,那么也就只能参照自然直接描写了,因为在自然的形态参照下容易成画,因为用素描的功夫,速写的功夫他能画成画,从形色上看也生动,之所以大家写生上瘾可能有这样的原因。

我们说“写生热”的问题,并不是否认其中确实有写生高手,但是更多的追随者形成了一种习气,在习气掩盖下都不去临摹了,书法也不写,就等着写生。因为也只有通过写生才能显示是自己还是个画家,还能显示自己能画成画。这是一个中国画坛的大麻烦,传统的失传和文化认识、情感体悟的这种卡顿与断电,就剩这一块是实实在在摸得着看得见的所谓写生了。当下的“黄宾虹热”和“写生热”一样,里面也存在着很大的问题,一个年轻画家一开始就临摹黄宾虹即将去世那几年的画,没有自己的成长过程。画家要有自己的年轮,不能用别人的年轮代替自己的年轮,不能用小孩画胡子的方式去装老,你自己要长大,学黄宾虹也好,学李可染也好,你要知道他们的来路和去路,而不是学他们本身的果实。

蒋兆和 流民图

对中国画而言,写生实际上是临摹和创作的中间环节,如果你把中间的环节拦腰一刀断掉,两头就会崩塌。还有就是写生的目的实际上是要解决问题,一方面解决创作的问题,创作又是解决美术创新的更大问题,就是说你不在具体画法上、美术发展史上、美术传承血脉上解决问题,你这个画家就不在传承谱系上,就写不到美术史里。我们回头看这个写生和创作的关系,前面提到的几个画家最后的画都是和写生尽量拉开距离,特别是李可染,你看他的写生和创作拉得很开,但是里面有血液,里面有内在联系,就像酿粮食酒一样,写生是找最好的粮食作为酿造发酵的媒材,但是它一旦转换成白酒,酒里就没有一点粮食的颗粒,是提纯升华后的精华。台湾何怀硕说李可染七八十年代的写生水平最高,而李先生不服,他说:“我要想让何先生知道我这些年在做什么,我的重点是在笔墨上有所突破。”那么也就是说中国画最高的标尺度是在创作上来显示,是在笔墨上来显示。

我们不能说别的写生不好,但是总体上他还是要以创作为标高。那么这样下来的话,我们现在许多画家可能不是要往前走,而是要往后退了,退到出发点,包括重新认识传统,具备结构与笔墨能力。我们现在往往是画不是写,实际上就是用了以往在美院学的速写能力和绘画能力去画画,不是用笔墨结构去生成绘画,是从外在轮廓强加于形,不是内在的生成与笔墨语言的表现,一个是由内,一个是由外。现在写生热所隐藏的隐患,可能再过30年回头看时,会发现问题更严重,现在因为我们都在其中不好评说。等30年到50年后本家已去世,人事已稀,就不带人世上的纠葛,我们才能真正评定这个画家。所以我们现在说这些只是个建议,先圣有云“不愤不启不悱不发”,谁感受到了他就能接到这个信号,那么他就能跟上时代,就像今天田老师说的这内容,我相信许多画家还感受不到。然而他所说的却是实证的东西,这是需要一个画家怎么样去打通“任督”两脉,怎么能接受到这些需要一个很大的力气,这个力气可能需要从教育方法上、教学方法上来重新认识,可能重新经过一次的纷乱,然后方能大乱大治,再一次的从“天花”当中走出,走出一个纯正的中国画写生之路。

孙克:接着刚才田黎明的话题,结合我这些年写字的体会,画画写字,第一个层次都有一个技术问题。你起码永字八法得掌握,你得懂得什么叫藏锋等笔法笔性。至于写生,我觉得技术层面的东西占很大一部分,没有技术的层面掌握,你画不了画。但高明的画家,他能加以提炼,用活技术,有感而发,这就到达第二个层面。由此联想到黄宾虹当年花工夫编《美术丛书》,回过头来再看,他是在修内功。不要认为中国文化都是糟粕,我是学西画出身的,我西洋的东西学的比中国的东西多,现在我觉得还是要互相参学,把中国画传统中好的东西保留下来,咱们今天就有意义了。

张桐瑀:一个东西要传承,他一定要放进去新内容才能发展。当年金城他们之所以要用北宋南宋的画法来提振画坛,是因为金城走了好多国家,发现西方绘画是这样的写实,再回观我们绘画和他们比就有了差距,他就忧心忡忡,设法化解。所以他就发誓要把中国画和西方绘画进行一个抗争,于是他就选择了两宋写实性的画法,企图用这种画法去抗衡西方绘画,但是他没有往里放新的内容,对有些画法是排斥的。他这个想法是对的,但没成功,影响波及面仅限于北方。

孙克:他这属于时代的局限性。

张桐瑀:对,我们有时候就会陷到这个迷局里。

罗世平:对于文化的传承,《左传》里有一句话:“同则不继”,这句话很精辟。每一个时代都有新的要求,每一个时代的文化都有要表达的新内容,如果一味地守成,文化活力可能会减退,所谓继绝学就有可能落空。

张桐瑀:你看咱就说诗,诗为什么到现在就已经成为过去式,但相声到现在还活着?你看相声快不行了,就变成小品,小品不行了,又把前面的颠覆,现在新的那种脱口秀又向前推进了一步,但幽默的本体始终存在。诗本来是给歌唱者吟唱的,但是诗一直高高在上,所以没有接上这个时代。什么时候诗人要能给当今歌唱家来写歌词的话,我觉得可能诗还会活在当下。现在的歌词和诗人都没有关系了。

刘建:歌词或要有文化底蕴,或生活气息浓郁也行。港台好多歌曲也不是很高深,但生活气息非常浓,比如《外婆的澎湖湾》里“留下脚印两对半”就引人遐想。而什么“五环比六环少一环,五环比四环多一环”一类的词,是一点文化含量都没有。

许俊:大浪淘沙,我觉得有好的艺术作品是会留下来的。

方增先 赶跤会 50cm×50cm 1978年

罗世平:回到我们讨论的写生和创作问题。在古人那里,没有写生和创作这两个概念,这个问题是在20世纪前后才被提出来,成了中国画现代百年中画家们要面对的问题。古代画学概念中谈的是师造化和师心,有长时间实践经验和理论总结形成的传统。自打新文化运动和西方学院美术教育的引进后,中国画的文化语境就变了。在古代,考虑的是古今问题,是纵向的;而进入现代,则是“中西”和“体用”的命题,是跨时空的;古代的画学背景是中国的“天下观”,而现代的画学背景则是世界的“天下观”。参照系大不同了,所以今天的话语体系自然也就不同了,写生与创作是在世界背景下发生的艺术问题。我们以现在的画家为例子,基本上是通过学院培养出来的,即使没进过学院,他也间接地受到学院的影响。学画首先从造型训练入手,进而影响到评价标准和审美范式,中国画原来的奠基石好像在一点点被替换,有伤筋动骨的意思,也许我这话说得严重了些。好在中国画传统深厚,树大根深,还不至于连根拔起,但现实还是不能轻忽了。如果作一个评估,目前好像是造型观占了优势,回到笔墨观和写意精神的努力有些力不从心。对于这一点,全国性的画展应该是最好的检验。

孙克:说起大写意,大写意有一个很大的基础就是文化。

张桐瑀:还有书法。

罗世平:现在油画、雕塑,在提倡写意雕塑、意象油画,往中国画传统这边靠,希望通过写意把造型稀释一下。而中国画呢?尤其是人物画,写生造型味越来越浓,写意性越来越弱,这个现象很值得关注。

许俊:这主要还是对“形”的理解问题。回到美术的本源,绘画就是造型艺术。我们现在对“型”的塑造与运用多是构建在现代科技发展的基础上,现在很多画为什么越来越像照片,多是用照片投影放大然后勾摹,对“形”的把握完全背离了绘画艺术的本源,缺失了“造”意。我们写生的时候也是把你眼前看到的“形”,如何变为艺术创造之“型”。造型艺术,关键是在“造”字。不管是历史上还是当代,大家公认的优秀的画家,分析他们的作品,不但具有独立的品格,还有一个对作品中“型”的把握与运用,这个“型”不是生活中的物象。对于这个“型”,不管是写生也好,创作也好,已经融入画家自己的一种品格,是画家的创造所得。如果绘画只是追求物象如实描写的“形”,将会背离绘画艺术的本意,或者说是渐行渐远。

罗世平:我倒是觉得可能与中国画的写意精神离得远了。

许俊:中国画强调写意精神,这种“写意”已经是把对“造型”的理解与运用上升到自己的品格去表现了,这其中已经对“造型”手法的运用产生了丰富和深远的文化内涵。

罗世平:它有一个逐渐走到今天的量变过程,如果仅仅是在量变还好,保不齐有一天就走到了质变。比如明朝人最初看利玛窦带来的圣母子画像,很逼真,形容“如镜涵影”。姜绍书《无声诗史》说,“中国画工无由措手”,但到了郎世宁等传教士的清代,西洋画法已开始得到上至皇帝,下至民众的欣赏,清宫画家开始学习西洋画法,皇帝贵族开始有盛装肖像,文人诗文集有作者小像,民间有了家族画像,民国时还流行炭精画像,这都还是量变,因为那时还有文人画的坚守,写意的根基还没有动摇。时间这又过了百年,时风变动我们都在其中,从写生到照片,又从照片到数码技术,一步紧,步步紧,如何写生?如何创作?中国画走造型路的危机感好像也是一步紧,步步紧了。

孙克:前些年常谈一个老话题,就是为什么出现西方写实绘画的危机。蒙改革开放之赐,我们有机会和经济能力到欧美各国参观美术馆,得以欣赏到那些大家的代表之作,赞叹其功力之深技巧之高。另一方面也感叹其传统的断裂,可以说后继无人,实在可惜。因为它是以真实为基础的,现在的科技和媒体技术完全可以替代,写实的造型艺术就没法再画下去了。想一想,如今的西方青年有谁会像他们的祖辈那样孜孜学习写实油画的手艺?当照相机、电脑、智能手机如此普及的时候,逼真描绘就不再是聪明人的选项了。回过头来看我们的美术界,市场推动的媚俗倾向、逼真华丽细腻的技术追求(据说有人借助电脑影像作画)并非个别现象,同样令人忧虑。中国画能够存在,就在于它是艺术的。比方说齐白石的人物画《搔背图》,不以真实为目的,解剖都不准确,但是很有意味,这就绝了。所以艺术不能完全从技术的角度去评判。

罗世平:是的,技术是在不断进步的,正在兴起的人工智能将来会代替人的很多应用手段,但是有一种东西是不能代替的,就是一个能够表现个体内在情感和审美判断的自主能力。这就进一步说明中国画写意性的精神指向是非常宝贵的。中国画要很好地加以研究,如何在世界文化的语境中发挥其优势。一旦随波逐流,陪数字化技术玩下去,最后想再捡起来都难了。

许俊:我觉得“写意”的消失,还不只是指绘画本身的形式。其实回看历史,唐、宋时期的工笔就很有写意性,或是写意精神,还是归结在审美和造型上,这里有很多值得思考的问题。其实西方的写实绘画,比如说安格尔的作品,他画的那种写实的人物肖像,特别是看原作的时候,安格尔画的手、脸的细部的感觉比照片更显得鲜活生动。记得我2004年去美国俄克拉荷马大学教学访问,还曾参观过美国的几所大学。有所大学的一个博物馆给我印象特别深,博物馆展品油画肖像为主,全都是英国的公爵、贵夫人等贵族的人物肖像。带我去参观那里的朋友介绍,据说当时有位英国人捐了一笔钱给耶鲁大学,但限定这笔钱只能用于收藏英国的绘画,所以说这所大学就拿着这笔钱到英国去买画。我以为,那时名家的作品或是好的作品可能都在博物馆里了,这里展出的肖像画给我的感觉是有形无神,品位不高。虽然都是写实绘画,但已与安格尔的作品没法比了,关键是丢失了生命感。

罗世平:西方的古典油画,像安格尔的画,他们是有古典精神作为艺术理念,所以它“充实”,有格调。

刘建:层次不一样。

许俊:对,没到那个层次,写生的时候真的是把握不住。没有生命,写生的“生”意没有了。

刘建:刚才讲的利用电脑、照片一类,都是手段,不是本质。本质是什么?我认为是作为结果的作品的艺术含量。画家的综合修养不到、层次不高,就把握不好。以我个人的切身体会来说,20世纪90年代初我画了几年油画,主要是参考照片,画了几年下来,感觉如果画的与照片不一样,绘画关系就错了。这是一种不自觉的惯性,是修养没有到那个层次上,好在醒悟过来了。到后来我也参考照片,借助电脑、投影仪,但只是作为手段,不会受其左右。

罗世平:一方面是艺术修养,一方面是艺术理念,二者形成的合力,就可以获得主动,从这边的照片跨到艺术的对岸。

刘建:我以前从来没过用过投影仪,前两年看到别人用,确实为画大画带来很多方便。感觉不一样,也通过电脑打乱、组合、处理照片,通过投影仪放大去看,寻找感觉。这些都是手段,与以前依赖照片是不一样的。

许俊:这也是我们要好好思考的问题。

张桐瑀:当时欧洲对时代前景的判断发生了失误。他们认为将来的前景是美国,因为美国当时在经济、科学、工业文化等方面都掌握着话语权,欧洲就把自己的艺术脐带剪断,坐在了美国这架战车上,把原来的断掉。现在没办法,欧洲人只能到博物馆去凭吊以往的绘画辉煌了。

许俊:美国是首先把对艺术的话语权抢过去了。有了话语权不管它说什么是好的,欧洲也就跟随了。

张桐瑀:对,这个世界的话语权在它手里。那么从民族、社会进化论也好,是从达尔文进化论也好,他们就判断将来引领世界方向的是美国,所以要赶上这趟车。

孙克:他们认为新的就是好的。

罗世平:还有一个重要的杠杆,就是经济杠杆。它在推行那个时候,一个是以文化战略来推行文化产业。另外一个它大量地购买和推销这些东西,就把这个画家都引到这个方面来,这是一个非常重要的力量。

刘建:刚刚讲到这个手段与技术问题,我再举个极端的例子。去年我到山西为画黄河题材去体验生活,在李家山看到某大学美术专业的许多学生在写生,到近处一看,我非常吃惊,简直不能理解了。许多人坐在屋檐下、大树下……

许俊:画手机里的照片。

刘建:是的,画手机里的。

许俊:现在的学生去写生,拿手机对着景物拍个照片,再找一个阴凉地或是在屋里对着手机画,这种现象很普遍。

张桐瑀:还有厉害的,他手机有软件,要什么色彩,要什么效果全有。

刘建:我看到的还不一样。他画什么呢?他面对的是李家山的山西民居,我一看他画的照片是什么呢?他用手机拍了所住房间里的暖水瓶、小油灯,然后坐在外面照着手机画。我们今天从宏观上来谈论写生与创作的关系,谈技与道的关系,这个例子虽然低级了,但这种已经不是个别的现象,也应该引起重视。

黄宾虹 天目山

张桐瑀:这个叫“照着太行画牡丹”。

田黎明:孙克先生讲的是西方绘画在18世纪遭遇照片的出现对具象油画的冲击。我曾读过写德拉克洛瓦还有库尔贝的一本书,当他们看到了发明的黑白照片出来后,曾陷入一种苦恼之中,当然后来他们还是自信立足于油画的语言,照片只作为一种辅助。西方绘画有自省意识,知道这个东西出来以后,对他们影响是巨大的,所以我们看后来西方绘画也伴随着西方哲学思潮在变化,但是他们那种自我反省意识是非常强的。

许俊:从印象派、后期印象派至现代艺术,应该都很强调自省意识的。

刘建:照相机恰恰是画家发明的。过去的宫廷画家要为皇家成员画肖像,为了造型准确,利用凹凸镜、暗箱一类成像原理制作了一个装置。后来真正发明制造出照相机成像术的达盖尔,就是18世纪一位法国著名的美术家和化学家。这类古典绘画以准确和真实为目的,所以当更准确、真实的照相术发明后,对绘画就产生了严重的冲击,也就逼着绘画逐步重视绘画语言,走向表现、抽象等等。

张桐瑀:当时油画走到了一个极端,这边是机器和摄影了,它怎么办?它必须不能走立体了,它走平面,那么笔触必须独立出来和质感区别开,色彩独立笔触独立怎么办?还要平面,正好东方中国和日本解决它的问题了。这样它就又一次地飞升了。

罗世平:是绘画语言的一次独立运动。

许俊:就是绘画语言本身的纯粹性。

孙克:它以后还会回来吗?

许俊:回不来了,根都没有了。

张桐瑀:对,西方就是这样,绝不回来。从古典到现代、后现代、架下再到现在和科技捆绑。好了,就往前走,绝不回头。但是也有画印象派的、也有画传统的,你画你的但不写进美术史。

齐白石 搔背图 133.5cm×33cm 约1927年 北京画院藏

田黎明:我出国也看了不少西方现代的绘画展览,其中有一个展览是18世纪的摄影和同期抽象绘画并展,摄影照片以机器和建筑为主,包豪斯的许多理念也与同期机器、建筑的抽象之美融在一起。

许俊:那也就是说和照片也有关系。

田黎明:在国外看了德国魏玛绘画,整个画展看下来,我有个突出的感受,就是西方的绘画形式探索跟社会、跟工业发展紧紧联系在一起。我们中国画强调“意象”,“意象”又与我们的哲学、我们的文化和真善美紧紧相连,通过中国文化世代传承的理念强调中国画的“崇德尚群”与自强不息的鲜活气象。西方绘画观念也讲意向,但是这个意向它是向着个体的,自我的。但是我们现在如果把握不好,会把那种极自我的理念拿过来用,就像刚才讲到的有些现代歌词,听不懂了。中国画的意象是群体的,自然的,社会的,是家国情怀的。

罗世平:它是因为社会形态发生了变化。欧洲在古希腊、古罗马时期是城邦国家,也是强调国家意识的,属于古典时期。中国农业社会形态长期维系在家国天下的形态上,没有从古典时期走出来。

孙克:欧洲尤其文艺复兴以后,绘画的发展始终是跟经济相关联,商业文化的驱动,大公花钱买画,教皇也买画,到伦勃朗的时期那就更是卖画了,伦勃朗怎么破产的,就是画的画不符合人家要求,被市场淘汰了。

张桐瑀:他们是强调入世,我们是出世,那就不一样。

罗世平:这是两个文明的区别。西方在那个时候进入商业文明社会,我们还始终是在农业文明社会,这是两种社会形态价值观的不同。

孙克:是这样,士农工商,文人清高了不得,也不能说钱,一说钱就坏了。

田黎明:西方的经济推动了它的艺术往前发展。

许俊:推动的经济发展也是稳固了它的话语权。

罗世平:我国进入商业文明才几十年,改革开放搞市场经济前后不过四五十年。商业文明的游戏规则,我们没完全调试好,而我们原有文化的好东西在调试中一时还找不准与它相匹配的位置。

许俊:快节奏的经济发展带来了一种快节奏的心态发展。

刘建:回到我们所谈的创作与写生的关系问题。结合刚才所谈到的李可染、吴冠中、黄胄以及印象派等等的例子,我觉得应该倡导以创作、研究的理念去写生。不论在观察方式、构成、表现、造型、笔墨乃至意境的营造等等方面,融合自己的想法去写生、去实践,简单一句话就是以创作的意念投入写生,而不是以写生代替创作或者“写生即创作”。“写生即创作”的提法有点简单化了。有些写生作品本身是好作品,是层次高的,属于少数现象。作为个案,他的写生就是创作也没有关系,但作为整体现象而形成一种风气、刚才桐说是习气也罢,可能对我们中国画创作会产生一定的影响,我们还是要从宏观的角度看问题。

许俊:我觉得有多种表现的方法都可以。每一个人可能在某一方面,用某一种方法,能充分表达出自己的审美理念和艺术思想,就是最好的。

张桐瑀:这很难啊。前段时间到某个市去写生,全国各地人物画家去了,然后画发出来,我一看以为是一个人画的呢。我的天哪!杭州的、苏州的、北京的,所有的画看上去就是一个人画的。再看山水,情况也这样。近亲繁殖。这麻烦就大了。

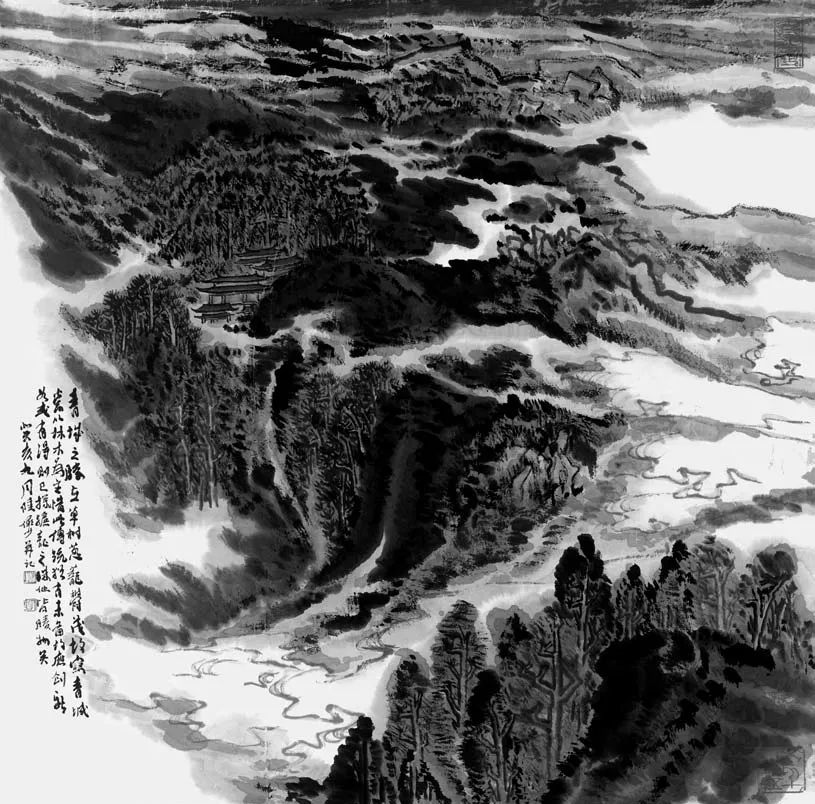

陆俨少 青城山之胜 72cm×71cm

傅抱石 四季山水·冬 1954年

孙克:中国画艺委会姚有多的时代,我们搞过一个活动,大概是1998年前后在深圳,就叫作全国写意画展,作品集中展示的是写意画,是一次写意画的检阅。

张桐瑀:我们现在的写意画也存在问题,用笔粗画一个图形,然后去填,那叫填空。那不是写意,真正的写意得有书写性,特别是要有书法做根基。

罗世平:我们今天的讨论,话题围绕写生与创作展开,各位的发言既谈到了当前中国画的现状,也从不同层面表达了各自的理解和思考,既有经验的总结,也有理论层面的思考,同时也表达了对当下中国画问题的隐忧。中国画的写生与创作是一个老话题,但也是一个常说常新的话题,涉及人物、山水、花鸟等多个领域,有着不同画种门类的具体问题。本期的讨论主要集中于中国画的“共相”观察,后续将会就各画种所反映的写生与创作现象作专题式的讨论,请大家给予关注。

——李可染画院院展

——李可染艺术精品展