构建适应高比例大规模可再生能源发展的新一代电力系统

邱灿树

(广东电网有限责任公司潮州供电局,广东 潮州 521000)

0 引 言

当前,随着环保与可持续发展理念的不断深入,可再生能源得到了更大规模的应用,利用可再生能源进行发电成为相关领域的重要研究内容。但从现阶段来看,电力系统在可再生能源比例不断提升的前提下,其消纳问题一直难以得到有效解决。

1 适应高比例大规模可再生能源的新一代电力系统的基本特征

1.1 电力电量平衡概率化

随着可再生能源发电比例在电力系统中的不断攀升,使得可再生能源的发电量能够在一定程度上承担起负荷平衡的任务,传统的火电、水电以及核电等机组将不再独立满足负荷需求,可再生能源发电也将不再是以往的定位,而是与常规发电的地位近乎相同。由此,电力系统中电力平衡和容量充裕度的概念与方法也将不再固定,而是向着概率性的思路逐步转化[1]。

1.2 电力系统运行方式多样化

在以往的电力系统中,由于可再生能源发电仅占有较小的比例,因此负荷变化也呈现出一种规律性,整个电力系统通常只采取相对固定的运行方式,在电力系统规划中,只需考虑不同时段的典型负荷曲线即可。而当可再生能源发电呈现出高比例和大规模的情况时,电力系统的不确定因素则显著增多,电力系统将出现更为复杂的边界条件,这往往需要电网具有更加灵活的结构形态才能确保电网整体仍能安全可靠运行[2]。不仅如此,在这种情况下,传统的预测方法、规划方法以及运行方法通常不再适用,必须充分引入不确定因素进行评估和计算[3]。

1.3 电网潮流双向化

从目前来看,高比例大规模可再生能源发电并入电力系统已成为大势所趋。在这种情况下,如果局部地区可再生能源发电的电能高于电力系统负荷时,配电网络将会出现潮流翻转现象,这很容易导致过电压问题的出现。在输电网中,联络线的传输功率通常较为稳定,为了跨区消纳这些多出的电能,联络线的功率就很可能出现波动。由此可见,在高比例大规模可再生能源并入电网后,电网的作用将进一步扩展,将更多承担电能存储和共享等方面的功能[4]。

1.4 电力系统稳定机理复杂化

随着高比例大规模可再生能源所产生的电能比例逐渐提升,电力系统中也不可避免地大量增加电子装备的应用,这些新增的电子装备会在一定程度上降低系统的惯性,电力系统的稳定机理也将发生变化[5]。具体来看,由于不同的可再生能源接入,且这些接入方式和特点各不相同,很容易导致电力系统的暂态特性难以用现有的经典理论进行解释和分析。

1.5 电力系统灵活资源稀缺化

由于可再生能源发电存在的不确定因素相对较多,因此当可再生能源在电力系统中所占比例较高时,会导致电力系统出现较为明显的波动,这对于电力系统的调频和负荷跟踪能力无疑有了更高的要求,传统的机组、储能以及需求响应等方面难以满足这些要求,因此必须进行灵活调节。

1.6 电力系统源荷界限模糊化

随着科学技术的不断发展,在未来的发展阶段中可再生能源在发电行业中的发展前景十分理想,影响力将不断扩大,集中式及其分布式这两种不同的格局将得到广泛的发展,尤其是应用于电动汽车及储能电站等领域中。除此之外,电力系统将不断呈现出扁平化的运行特征,届时电力系统源荷界限也必定更为模糊,这就需要对未来电力系统的运行重新进行规划。

2 适应高比例大规模可再生能源的新一代电力系统的规划构建

2.1 影响因素分析

2.1.1 不同电源的出力特性

目前的可再生能源发电主要包括风力发电和光伏发电,这两种发电方式有着较大的区别,而这两种发电方式与传统的火力发电和水力发电同样有着显著的区别,通常,常规火电机组的调峰深度在50%~60%,在低谷时期则多为20%~50%,水电调节能力受到水流量的影响,理论上说,水电的调峰是可进行100%调节的,但在枯水期却往往受到限制。风电的出力特性则取决于风速与风机特性,由于各地区的风力情况不同,因此其出力特性具有显著的随机性和波动性。对于光伏发电而言,其出力特性主要受到天气的影响,一般来说,光伏发电的出力特性与太阳光照强度近似为线性相关关系。

2.1.2 负荷特性与电源出力特性的差异

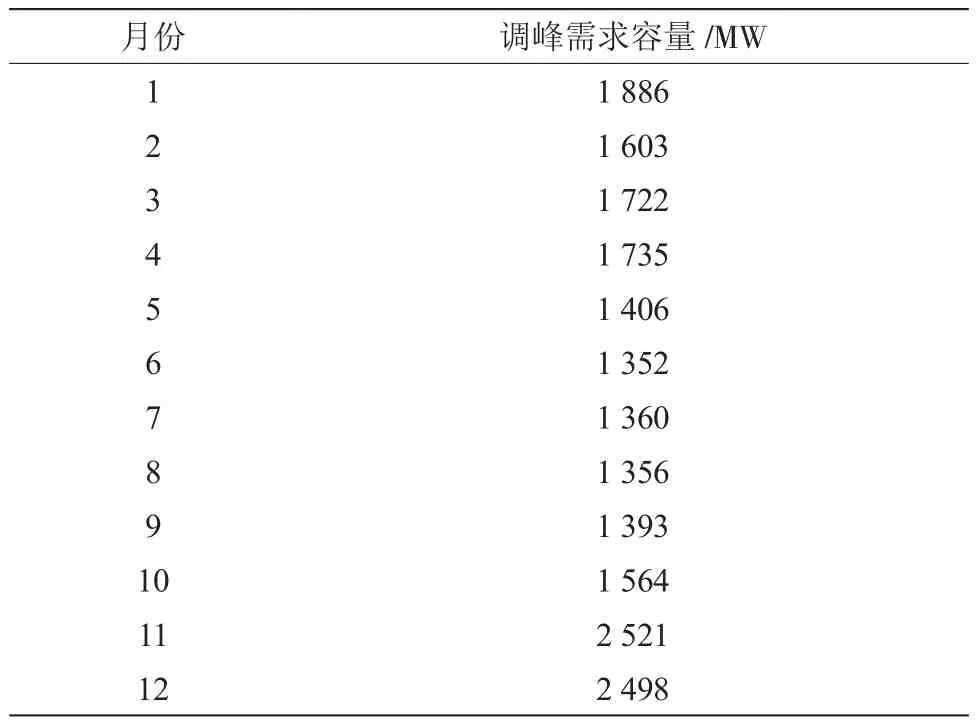

以我国北方地区某省为例,对负荷特性与可再生能源的出力特性进行分析,不考虑可再生能源情况下调峰需求容量如表1所示。

表1 调峰需求容量

由表格中数据可知,该省份冬季电网负荷相对较高,这可能是由于冬季大量供暖所致,在此基础上,对该省的日负荷情况做进一步分析发现,该省电网系统平均每天有两个用电高峰,分别出现在19:00-22:00(冬季)和21:00-22:00(夏季),而在凌晨时期,则处于低谷时段。据此分析,由于光伏发电的处理时间集中在白天,高峰时段集中在午后,因此光伏发电必然会增加该省电力系统的调峰需求,为此光伏发电在分析中将作为负负荷进行考虑。

2.2 可再生能源发电容量的配置

2.2.1 基本结构

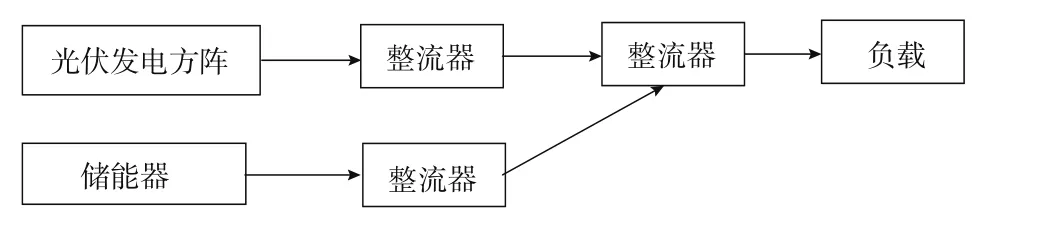

要确保高比例大规模可再生能源发展的新一代电力系统的有效构建,则需要有效整合风力发电和光伏发电,并结合储能装置以打造新一代电力系统。在该电力系统中,通过对风能和光能的存储与释放为电网提供稳定的电力供应,将风力发电和光伏发电不稳定因素带来的影响降到最低。一般来说,该电力系统的发电部分主要由风力发电机组、太阳能光伏方阵、整流器、逆变器以及智能控制器等组成,同时为了确保该电力系统能够持续出力,还需要合理选择储能装置,合理配置风力发电和光伏发电所占的比例。具体来看,该电力系统的基本结构如图1所示。

图1 电力系统基本结构

2.2.2 容量配置

在储能装置容量的选择上,需要根据该地区的风速和光照历史数据,计算综合输出功率函数,在此基础上确定储能装置的补偿周期,计算综合输出功率函数在一个补偿周期内的积分数值与补偿周期的比值,即可得到电力系统在补偿周期时间段内的目标输出功率。当系统实际出力大于目标输出功率时,超出部分则由储能系统进行储存,反之则由储能系统补充电能缺口。除此之外,为了避免储能装置出现过充或过放电的情况,需要合理确定电力系统储能的存储时间。考虑到现有的智能化技术已经能够实现对储能装置的实时控制,因此储能系统的充放电周期设置在2 h左右较为适宜。

2.2.3 不同可再生能源的容量配比

在风力发电和光伏发电的容量配比中,要遵循以下原则,即经过储能装置补偿后,该电力系统的输出功率变化率满足要求的概率达到最大值。在这一原则指导下,考虑到有功功率偏差率、峰谷斜率总和以及输出功率波动率等因素,建立合理的配比方法。一般来说,在配比过程中先对光伏发电所占部分进行概率统计方面的计算。例如,光伏容量的增加对出力波动性的抑制作用开始减缓,则以此时的光伏容量作为电力系统中的光伏总容量,进而确定不同可再生能源的配比。

2.3 新电力系统的未来展望

目前来看,对于适应高比例大规模可再生能源发展的新一代电力系统的研究已经取得了一定的进展,但仍存在一些改进之处。未来将从以下两个方面进行更为深入的研究。一方面,将储能装置的投资成本纳入到约束条件当中,实现更精确的规划设计,另一方面,随着新一代电力系统的扩展,推进跨区电力输送,并在此基础上进行有效评估。

3 结 论

整体来看,构建适应高比例大规模可再生资源发展的新一代电力系统是响应环保与可持续发展理念的根本要求,必须对此进一步加强研究。研究人员在实践工作中要注意到可再生资源发电所引入的不确定因素和复杂因素,并加以综合考虑,确保新一代电力系统的合理构建。