稳定经济的财政政策选择研究

——基于财政稳定规则福利效应视角

一 引 言

近几年来,各种不确定性因素频发,全球经济复苏阻力重重,中国加快推进高质量发展也面临严峻挑战,2020年上半年中国经济总量自改革开放以来罕见地出现负增长。在巨大的不利外部冲击面前,各国开始寻求稳定经济的政策措施。例如,美国政府出台实施总金额为2.2万亿美元的经济复苏计划,日本政府出台实施总金额为108万亿日元的经济救援计划,欧盟宣布暂时放开财政赤字率约束,欧盟成员国也纷纷出台金额不菲的经济促进计划。与此同时,中国政府也尝试通过提高财政赤字率、发行国债、降准降息、加快推进“两新一重”基础设施投资等方式,以激活市场活力,重振经济增长动力,达到平稳经济的政策目标。

稳定经济的政策目标在学界得到广泛支持,因为经济增速下滑,将导致低收入人群失业率快速上升,加剧贫富差距(陈安平等,2020)[1]。但是,稳定经济的具体政策选择,无论在实务部门还是在学界,却是众说纷纭,莫衷一是。存在分歧的其中一个原因是不同稳定政策所要付出的代价成本也不尽相同,选择代价成本最小的政策组合显得尤为重要。因此,政策制定部门在制定稳定经济的调控政策的同时,应注意稳定经济政策实施所产生的代价,以尽可能低的代价实现稳定经济的目标。一国采取积极财政政策,大多通过各类财政资金投入来实现对宏观经济的干预,以达到稳定产出水平的政策目标,此时往往需要以提高政府负债率为代价。大量经验表明,单纯稳定产出水平的财政政策往往难于真正稳定经济系统的运行。20世纪80年代拉美国家的政府债务危机、90年代东南亚国家的经济危机以及21世纪初期欧洲国家的主权债务危机,这些都表明了,政府负债水平的稳定对经济系统的稳定至关重要。Kaminsky和Pereira(1996)[2]总结了拉美国家20世纪80年代政府债务与经济稳定的关系,并提出,拉美国家沉重的债务负担是导致其经济崩溃的原因。Kameda和Nakata(2005)[3]认为,日本经济在现有的鞍点均衡下,过高的政府债务规模将使得日本经济不稳定。Checherita-Westphal和Rother(2012)[4]则发现,当政府债务占GDP的比例达到70%至80%时,政府债务水平的提升,将对经济增长带来负面影响。

那么利用财政政策稳定产出水平的代价多大?政府债务增长带来的代价是否超过稳定产出带来的好处呢?当政府债务率处于较高水平时,政府可能提高税率,从而对投资带来不利影响(Ludvigson,1996)[5];或者银行业可能被政府道义劝诫而持有政府债券,但是却不可避免地减少消费信贷,对消费需求带来不利影响(Ongena et al.,2019)[6];或者对境外投资者要求更高的外汇贴水,从而导致汇率下跌,进而导致资本外逃与经济波动。鉴于财政部门出台政策稳定产出水平时,很可能导致政府债务率上升,因此财政部门试图稳定经济系统时,不仅要稳定产出水平,还需稳定政府债务规模。依靠财政部门单一的政策工具,能否同时实现产出规模稳定与政府债务稳定两个目标呢?如果设计多种政策工具来实现这两个政策目标,政策工具应如何组合,以减小稳定经济系统的代价呢?财政部门稳定经济系统的代价,主要受哪些因素影响呢?

以往研究成果中,有关财政稳定政策主题的探讨,主要在于政府购买、转移支付、税率等财政政策对产出波动的影响。在政府购买方面,如Fatás和Mihov(2012)[7]以23个OECD国家为样本,重点研究上述国家财政盈余(包含政府购买的一部分)对产出缺口自动调整的财政政策,发现其对产出水平的稳定起了重要作用。一般认为当政府实施逆经济周期调节时,政府购买的产出乘数越大,其稳定产出的效果就越好。但也存在其他不同看法,如邓子基和唐文倩(2012)[8]认为,由于我国政府投资中,存在政府主导模式的问题和地方政府投资冲动的问题,我国政府投资其实并不起到稳定产出的作用。在转移支付方面,Dolls et al.(2012)[9]认为欧元区国家的转移支付政策,尤其是失业保险支出相关政策,是保持欧元区国家在国际金融危机期间可支配收入稳定的关键。Mehrotra(2018)[10]比较了政府购买与转移支付对经济稳定的作用,认为当价格具有充分弹性时,转移支付对经济稳定几乎没有任何作用。张凯强(2018)[11]采用模糊断点回归的方法,研究了我国转移支付对稳定区域经济的作用,发现一般性和专项转移支付占比提高10个百分点时,地区经济波动率将分别降低1.2个和2.5个百分点。税率政策方面,Auerbach和Feenberg(2000)[12]评估了美国联邦税率对经济的自动稳定作用,并指出,虽然税率很少调整,但是却抵消了近8个百分点GDP的外生冲击。贾俊雪(2012)[13]将20世纪90年代中期以来我国经济稳定性的增加,归因于1998年以后我国税收政策积极追求产出稳定与政府债务健康发展。也有比较各种财政政策对经济稳定作用大小的研究,如张杰等(2018)[14]在动态随机一般均衡模型中,嵌入多种财政自动稳定规则,发现各种财政规则对经济稳定的效果由强到弱排序,依次为生产性财政支出政策、比例税政策、转移支付政策。

部分文献注意到了财政稳定政策的负面作用。Missale et al.(2002)[15]认为财政稳定政策会使得政府债务增加;刘阳阳和冯明(2016)[16]认为,2008年中国政府通过大规模政府投资来抵御国际金融危机冲击,其所采取的一系列措施使得落后产能过剩问题变得更为棘手。这类文献虽然注意到了财政稳定政策的负面作用,但是仍有所不足,主要表现为以下两个方面:第一,将财政稳定政策的焦点集中在产出水平的稳定上,没有对政府债务规模的稳定给予足够重视;第二,没有对财政稳定政策所带来的负面作用强弱程度进行量化评估。

本文在动态随机一般均衡框架下,以社会福利损失来量化财政政策稳定经济系统的代价,其中以税率规则刻画政府稳定政府债务规模的努力,以政府购买规则和转移支付规则刻画政府稳定产出水平的努力。研究发现:(1)税率对政府债务规模波动的灵敏性,以及政府购买性支出和转移支付对产出水平变动的灵敏性,是影响财政稳定政策代价变化的重要因素。(2)利用多种财政政策工具来稳定经济系统时,经济系统的稳定主要由税率工具承担时的社会福利损失普遍小于由政府购买或转移支付承担时的社会福利损失。(3)与货币稳定政策相比,财政稳定政策的福利效应更为明显。

本文的创新体现在:(1)拓宽财政稳定政策的目标。以往有关财政稳定政策的文献主要关注财政政策对产出水平稳定性的影响,而没有对稳定产出水平的财政政策可能引发的政府债务非可持续发展问题给予足够重视。本文模拟结果显示,单纯稳定产出水平的财政政策将付出巨大的社会福利代价。因此,财政稳定政策目标应包含产出水平稳定与政府债务规模稳定两个方面。(2)关注财政稳定政策的代价,并用社会福利损失来度量其大小。已有较多文献研究财政政策稳定产出水平的效果,但是鲜有文献将研究的焦点集中在财政稳定政策的代价上。与现有文献的差异体现在,本文关注财政稳定政策的代价,而非财政政策稳定产出水平的效果。(3)揭示影响财政稳定政策代价大小的微观机制。本文分析了不同财政稳定规则下,产出稳定方式和政府债务稳定方式不同,造成投资调整成本和资源错配程度不同,进而影响社会福利损失大小的过程。

后文结构安排如下:第二部分为理论模型构建,第三部分为参数校准,第四部分研究财政稳定规则对社会福利损失的影响,第五部分为对我国财政稳定规则的估计以及对其福利效应的评估,第六部分是总结。

二 理论模型

本文的研究是在动态随机一般均衡框架下进行的,决策部门包括居民、生产性企业和政府,不同部门的决策问题如下。

(一)居民问题

假定经济中存在代表性居民,其生命是无限期的,目标是最大化一生效用:

面临的约束为:

其中第一个约束为跨期预算约束。ct、It和Bt/pt分别表示居民第t期的消费支出、物质资本投资支出和购买政府债券的实际支出。居民的收入可分为四类:第一类为要素收入,rtkt-1(1-τt)+wtlt(1-τt)是居民为企业提供资本和劳动所获得的税后收入;第二类为政府债券收益,政府债券的名义收益率为Rb,则居民在第t期从政府债券取得的实际收入为(1+Rb)Bt-1/pt;第三类收入为企业利润收入,居民在为企业提供资金和劳动的同时,又作为企业的所有者从企业取得利润Ft;第四类收入为政府的转移支付Trt。第二个约束为物质资本的积累形式。假定存在投资调整成本,一单位的实际投资只形成1-s(It/It-1)单位的资本,并且资本的折旧率为d。

假定居民效用函数的具体形式为u(ct,lt)=δlnct+(1-δ)ln(1-lt),并且参考Christiano et al.(2005)[17]的研究成果,假设投资调整成本具有二次函数的形式s(It/It-1)=(κ/2)(1-It/It-1)2。

为求解居民的决策问题,将居民的效用函数表示成Lagrange函数形式:

将Lagrange函数对ct、lt、kt、It、Bt和Qt求一阶导,得一阶条件为:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

其中qt=Qt/λt为资本品的价格,πt=pt/pt-1为通货膨胀率,则居民行为由式(1)-式(6)来刻画。

(二)生产者问题

生产者分为最终产品生产者和中间产品生产者两类,前者利用后者生产的产品作为投入品,加工成供居民和政府使用的最终产品。前者面临完全竞争的市场结构,而后者面临垄断竞争的市场结构。

中间产品生产商分布于[0, 1]区间,第i个中间产品生产商的生产函数为yi=Atki, t-1αlit1-α,其中At为市场的生产技术水平,对所有中间产品生产商的作用是一样的。假设中间产品市场存在价格粘性,定价方式采取Calvo策略,每一期有1-ζ的概率将价格最优化,而有ζ的概率根据规则pit=pi, t-1πt调整价格,因此可将中间产品生产商的问题分解为选择要素使生产成本最小化问题和选择价格使利润最大化问题。其中要素选择问题为:

min(wtlit+rtki, t-1)

s.t.yit=Atki, t-1αlit1-α

则中间产品生产商i对劳动力和资本的需求分别为:

其中边际成本:

(7)

可见边际成本不随中间厂商变化而变化,只与实际工资水平、实际利率水平和生产技术水平相关。均衡价格选择问题为:

为得到刻画生产者行为的方程,以下利用均衡条件加总中间投入变量和产出变量。劳动市场均衡为:

资本市场均衡为:

则均衡时资本与劳动的比率为:

(8)

中间产品市场的均衡为:

两边对i积分可得到总供给的表达形式:

ytst=Atkt-1αlt1-α

(9)

其中:

(10)

最终产品需求由三部分组成:

yt=ct+It+gt

(11)

最终产品市场的价格为:

两边同时除以pt将中间产品生产商的最优价格表示成实际价格形式,可得到一般价格水平的动态方程:

(12)

生产领域的行为由式(7)-式(12)刻画。

(三)政府问题

本文主要研究政府通过财政政策来稳定经济的代价。为了将研究的焦点集中在财政政策上,在此不考虑货币政策调整带来的社会福利损失,将货币规则简化为政府执行不变的名义利率。货币稳定规则对社会福利的影响研究已较多见,如Gali和Monacelli(2005)[18]、金春雨等(2018)[19]、陈创练等(2020)[20]。政府支出(政府购买gt与转移性支出Trt)对产出缺口逆向调整是政府稳定经济系统的常用财政手段,但是财政支出的变化往往带来政府债务规模Bt的变化。意大利、西班牙、葡萄牙和希腊等欧洲国家的实践经验表明,单纯稳定产出而不设法稳定政府债务的财政策略是无法稳定经济系统的。通过财政支出来稳定经济系统时,不得不考虑政府债务的稳定问题,因此,本文把经济系统的稳定分为产出的稳定和政府债务的稳定,其中利用政府购买规则与转移性支出规则来稳定产出,用税率规则来稳定政府债务。

借鉴Claeys(2006)[21]的思路将税率调整规则表示为政府债务规模的函数,参考Leeper et al.(2010)[22]、郭长林等(2013)[23]的思路把政府支出表示成产出缺口的函数,将税率、政府购买和转移支付稳定经济系统的规则分别表示为:

τt-τ=ρτ(τt-1-τ)+βτ[ln(bt-1)-ln(b)]+eτt

(13)

ln(gt)-ln(g)=ρg[ln(gt-1)-ln(g)]+βg[ln(yt-1)-ln(y)]+egt

(14)

ln(Trt)-ln(Tr)=ρTr[ln(Trt-1)-ln(Tr)]+βTr[ln(yt-1)-ln(y)]+eTrt

(15)

其中eτt、egt和eTrt表示政策冲击。βτ、βg和βTr分别代表税率、政府购买和转移支付的灵敏性,数值越大,代表相应政策工具越灵敏。例如,βτ越大,代表税率对政府债务的变化越灵敏。省略时间下标的变量表示该变量在确定性稳态时的值。

政府除了受政策变化规则约束外,还受预算平衡条件约束。政府支出由政府购买gt、转移支付Trt和政府债券的还本付息支出(1+Rb)Bt-1组成,政府收入由税收收入(wtlt+rtkt-1)τt和债券收入Bt组成,则政府的跨期预算约束为:

定义bt=Bt/pt为政府债务实际余额,则:

(16)

政府行为由式(13)-式(16)刻画。

(四)技术冲击

本文假定除财政冲击外还存在技术冲击,它通过影响中间产品生产者的生产技术来影响总供给。假定技术冲击遵循以下规则:

ln(At)-ln(A)=ρA[ln(At-1)-ln(A)]+eAt

(17)

经济系统由式(1)-式(17)刻画。接下来校准模型涉及的参数。

三 参数校准

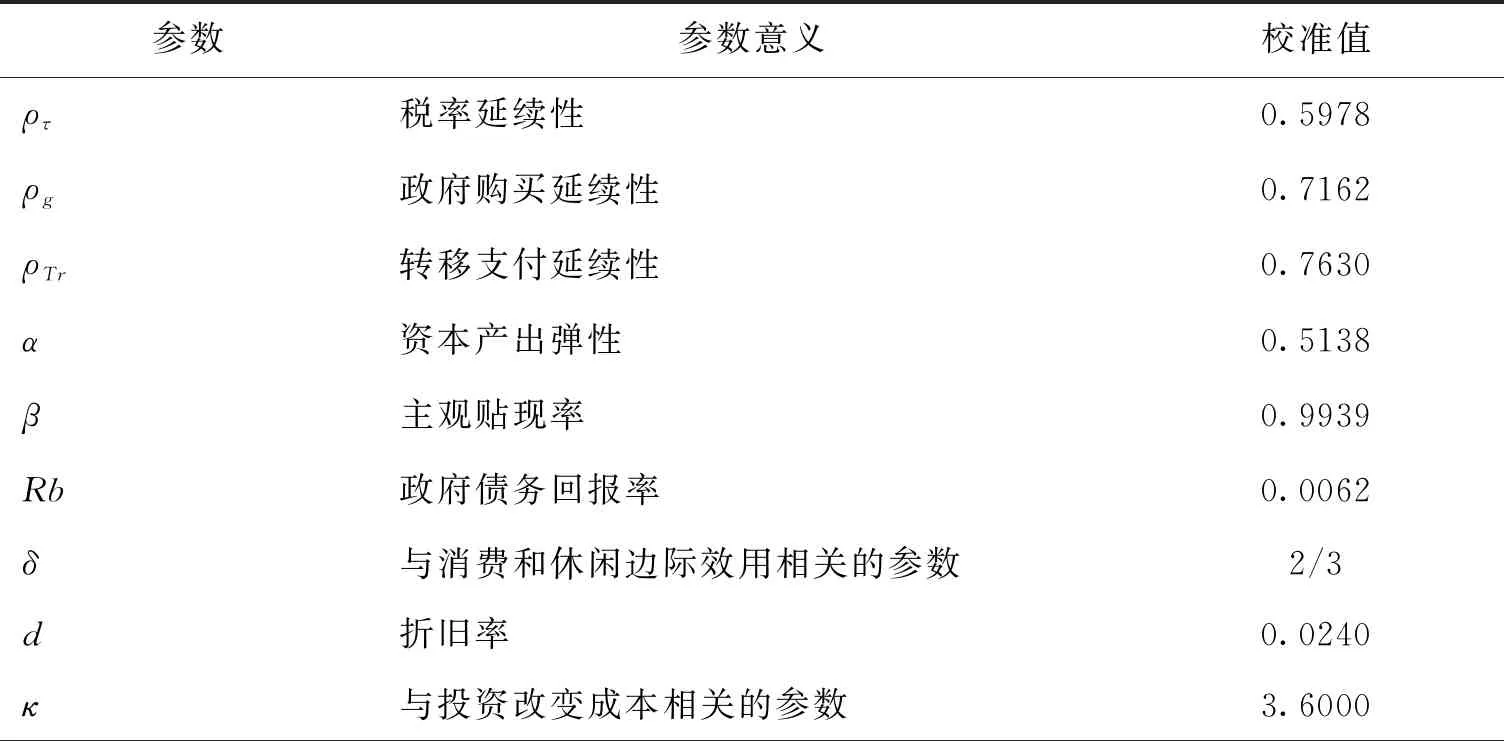

将模型涉及的参数分为三类:第一类为与财政规则相关的参数ρτ、ρg、ρTr、βτ、βg、βTr,这类参数不影响模型的稳态特征,但影响模型的动态特征;第二类为与政策规则无关的参数α、β、Rb、δ、d、κ、ζ、ρA和σA,这类参数称为结构性参数,政策不影响这类参数;第三类为模型的稳态值A、τ、g、Tr和y。

由于本文将考虑财政稳定规则对社会福利的影响,即假定政府可以选择财政稳定规则的参数,所以对第一类参数采取假设的形式。考虑到政策工具延续性实际上是在第五部分中通过贝叶斯估计得到,以及为讨论过程中尽可能将精力集中在政策工具组合与政策反应灵敏性对社会福利的影响,本文不再讨论各种政策工具的延续性问题,在此直接假设各种政策工具延续性分别为ρτ=0.5978,ρg=0.7162以及ρTr=0.7630(1)各种政策工具延续性采用文章第五部分贝叶斯的估计结果,以贝叶斯估计的后验均值对其进行赋值。。

对第二类参数采取校准的方式得到。Rb为政府债券的回报率,由于本文假定其为不变参数,但政府债券的实际回报率随债券的价格波动,数据不易获取,所以本文以2000-2017年3个月存款的利率平均值来替代(2)数据来自Wind数据库,下文如非特别说明,数据均来自Wind数据库。。由式(5)可知,在长期政府债券的回报率Rb与居民主观贴现率β之间有β=1/(1+Rb)这样的关系,因此通过已校准的Rb来校准主观贴现率。假定稳态时价格水平等于1,则由中间产品生产商的最优定价方程可知边际成本。稳态时所有中间产品的价格为1,所以企业的利率为1-mc。利用2000-2017年全部国有及规模以上非国有工业企业利润总额与主营业务收入之比的平均值较准利率,从而得到稳态时的边际成本mc和中间产品的替代弹性θ。由式(8)可知资本收入与劳动收入的比为kr/lw=α(1-α),即α=1-lw/(kr+lw)。由生产者问题mc=(θ-1)/θ可得α=1-(lw/y)(1/mc),利用2000-2017年劳动收入的比例(数据来自《中国统计年鉴》)与前面校准的边际成本可以校准资本产出弹性。与技术冲击相关的参数ρA和σA分别假定为0.9177和0.0134,这是从第五部分利用贝叶斯方法估计财政规则中得到的。其余参数δ、d、к和ζ获取途径为:参考蔡明超等(2009)[24]的研究成果,休闲边际效用与消费边际效用的比为(1-δ)/δ=0.5,即δ=2/3;参考张军等(2004)[25]的研究成果,将年折旧率取9.6%,则每季度为2.4%;借鉴Christiano et al.(2005)[17]的研究成果,标准模型投资调整成本取值为к=3.6;张佐敏(2014)[26]运用贝叶斯估计得到我国中间产品生产商每期不能最优价格的概率为ζ=0.969,本文参照其结果。

第三类参数中,A为技术水平的稳态值,假定其值为1;τ、g、Tr是与政府相关的稳态值,y是总产出的稳态值,它们数值大小与价格水平相关,所以通过现实中一些经济变量的比例关系来校准可以消除价格因素的影响。通过假定价格水平的稳态值等于1,再从现实中政府债务占总产出的比值、政府购买占总产出的比值以及转移支付占总产出的比值来较准(3)由于本文采用的是封闭经济模型,因而将总产出定义为居民消费、政府消费和社会总投资三者之和,不考虑净出口,下文若出现总产出均采取这种定义。。其中,政府债务占总产出的比值用2005-2017年国债余额与名义总产出比值的平均值校准,政府购买占总产出的比值用2000-2017年政府名义消费与名义总产出比值的平均值校准,转移支付占总产出的比值用2000-2017年政府公共财政支出扣除政府购买后的余额除以名义总产出的平均值校准。将校准的参数列在表1。

表1 模型部分参数校准值

(续上表)

四 财政稳定规则对社会福利的影响

财政部门稳定经济系统的政策工具一般分为三种:税率、政府购买和转移支付,其中税率作为政府融资工具用以稳定政府债务;政府购买和转移支付作为稳定产出的工具。一般认为当政府购买或转移支付与收入负相关时,政府购买或转移支付可起到稳定总产出的作用。本文用社会福利损失来度量财政政策稳定经济系统所付出的代价,所以在这部分先介绍如何计算社会福利损失。

(一)稳定经济系统代价的度量

计算社会福利损失通常有两种方法,第一种方法是利用损失函数进行度量,一般由价格、产出和利率波动的加权值来构造,但这种方法缺乏微观基础,Woodford(2002)[27]提出另一种计算方法,直接基于居民效用函数进行计算。本文采用第二种方法来计算不同财政稳定规则的社会福利损失。参照Schmitt-Grohé和Uribe(2007)[28]的方法,但与其不同的是,本文不采取Ramsey规则下的社会福利作为基准。原因为:(1)经模拟发现,当政府同时以税率、政府购买和转移支付为政策工具,或者将税率分别与政府购买和转移支付组合时,Ramsey规则下模型都没有稳定解,即经济中的某些变量将呈现爆炸性增长,不能计算社会福利损失;(2)可以预见Ramsey规则在执行上是不可行的。一是由于Ramsey规则可能使经济系统产生多重均衡或者无均衡,政策工具的执行可能依赖于不可观察的经济变量;二是税率必定非常接近0,甚至为负值。因为政府除了通过税率融资外,还可以通过负的转移支付来融资。正的税率将对生产要素供给和需求带来不利影响,产生“无谓损失”。若税率为0,则可以减少这方面的社会福利损失。当税率为负时,可以对厂商进行补贴,即减少垄断性竞争带来的产量减少而增进社会福利,但必须权衡负的税率带来新的“无谓损失”(Judd,2002)[29]。第三,转移支付为负值,因为此时转移支付充当了总量税,政府通过这种方式融资将减少“无谓损失”。鉴于此,本文比较财政规则的福利效应时,以最优简单可执行财政规则为基准。其中可执行的含义参照Schmitt-Grohé和Uribe(2007)[28]提出的标准:(1)政策规则必须确保在理性预期下经济处于确定性稳态附近时有唯一均衡;(2)政策规则参数处于一定范围之内,而不至于大到无法与政策制定者进行讨论(4)Schmitt-Grohé和Uribe可执行的政策规则标准有三个,另外一个是政策规则不导致名义利率为负。由于本文没有考虑货币政策,假定名义利率为固定值,所以不涉及此标准。。

假设经济初始状态处于确定性稳态,在最优简单可执行财政规则下,社会的条件福利为:

其他特定财政稳定规则下社会的条件福利为:

(二)不同财政稳定规则下社会福利的变化

利用财政政策稳定经济系统时既受所选择的政策工具影响,也受政策力度影响。其中政策工具包括政策类型与政策组合,其中政策力度指政策应对经济情况变化时的调整幅度,如税率对政府债务规模变化的灵敏性。以下按照政策的组合形式分类研究财政政策稳定经济系统的社会福利损失。

1.只采取一种财政稳定工具的情况

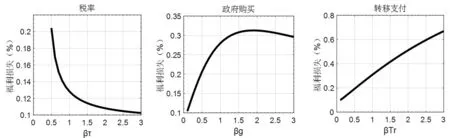

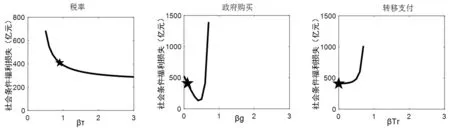

利用财政政策稳定经济系统时,政府可采取税率工具、政府购买工具或转移支付工具。图1表示政府只采取一种政策工具、保持其他政策工具不变时的社会福利变化。例如,当政府只采取税率工具时,保持政府购买和转移支付不变。

图1 政府只采取一种政策工具时的社会福利损失

当财政稳定工具仅为税率时,越积极稳定政府债务的财政规则越有利于减少社会福利损失。从图1可以看到,当税率对政府债务规模的变化过分迟钝时(βτ<0.5),经济系统唯一均衡的性质不存在,此时的财政规则不可执行。只有当税率对政府债务规模的变化足够灵敏时,财政规则才变得可以执行。税率对政府债务规模变化越灵敏,在假定的参数范围内社会福利损失越小。当税率对政府债务规模变化的灵敏性由0.5变为1.5时,社会福利损失由0.2043个百分点的消费下降到0.1142个百分点的消费,社会福利变化为0.0901个百分点的消费;当税率对政府债务规模变化的灵敏性由1.5变为3时,社会福利损失由0.1142个百分点的消费下降到0.1024个百分点的消费,社会福利损失轻微减少。税率对政府债务规模的变化越灵敏社会福利损失越小,是由于应对政府债务规模变化时,税率并不因积极主动而波动很大,相反因为税率积极主动地应对政府债务变动导致政府债务非常稳定,最终导致税率也相对稳定。税率较稳定时,居民的投资收益较稳定,跨期投资变动较小,从而节省了一部分投资调整成本。

当财政稳定工具仅为政府购买时,试图稳定产出的财政规则将产生福利损失。图1反映了当政府购买对总产出的变化灵敏性处于[0.1, 2.2]区间时,社会福利损失随着政策灵敏性的增加而增加。当政府购买对总产出的灵敏性由0.1上升到2.2时,社会福利损失由0.1044个百分点的消费上升到0.3108个百分点的消费,社会福利损失增加0.2064个百分点。这与稳定产出从而减少福利损失的传统思想大相径庭。Woodford(2002)[27]、梅冬州和龚六堂(2011)[30]、刘倩和贺京同(2018)[31]等所用的社会福利损失函数都包含了产出波动项,即产出波动越大社会福利损失越大。但本文的模拟显示,仅依靠政府购买来稳定产出时,在较宽的政策范围内难以产生减少社会福利损失的效果。这是由于在没有税收政策配合的情况下,政府购买积极应对产出波动时,引起政府债务波动。没有税收政策配合的情况下,政府实际债务的稳定主要依赖于价格水平的调整,若存在价格粘性,只有部分厂商能根据市场的变化重新设定最优价格,并据此安排生产计划,但是更多的厂商不能重新设定最优价格和产量,导致资源错配情况增加,因此仅通过消费性支出政策来稳定经济的措施将带来更大的福利损失。

需要注意的是,当政府购买对总产出的变化灵敏性大于2.3以后,社会福利损失随着政策灵敏性的增加而减少。当政府购买对总产出的灵敏性由2.3上升到3时,社会福利损失由0.3096个百分点的消费下降到0.2958个百分点的消费。此时社会福利损失的减少,是由于政府购买对产出波动足够灵敏后,提高政府购买对产出水平变化的灵敏性,将加快产出向稳态恢复的速度,进而使得政府实际债务主要依靠税收收入来稳定,而非一般价格水平的变化来稳定,减少了资源错配的情况。

当财政稳定工具仅为转移支付时,越积极稳定产出的财政规则将产生越大的社会福利损失。从图1可以看到,在假定的政策参数范围内,转移支付灵敏性增加时,社会福利损失增加。当转移支付对产出缺口的灵敏性由0.1变为1.5时,社会福利损失由0.0768个百分点的消费上升到0.4157个百分点的消费;当转移支付对产出缺口的灵敏性由1.5变为3时,社会福利损失由0.4157个百分点的消费上升到0.6691个百分点的消费。对比图1政策工具仅为政府购买与仅为转移支付时所产生的福利损失,可以看到同为稳定产出的政策,但是采用转移支付来稳定产出时产生的社会福利损失明显大于采用政府购买来稳定产出时产生的社会福利损失,这是由于两者应对产出波动时都以政府债务的波动为代价,但是转移支付稳定产出的效果不如政府购买稳定产出的效果。政府购买变化直接影响总需求,对产出的稳定效果较好;而转移支付的变化直接影响居民的临时可支配收入,居民对于临时性的可支配收入变化通过平滑消费的方式进行支出,因此转移支付对总需求的影响很小,对产出的稳定效果不明显。

债务稳定规则对社会福利的影响小于产出稳定规则对社会福利的影响。税率规则对应政府债务稳定规则,而政府购买规则和转移支付规则对应产出稳定规则。从图1可以看到,在假定的政策参数范围内,当税率灵敏性变化时,社会福利损失从最小时0.1024个百分点的消费上升到最大时0.2043个百分点的消费,社会福利变化幅度接近于0.1个百分点。当政府购买灵敏性变化时,社会福利损失从最小时0.0768个百分点的消费上升到最大时0.3108个百分点的消费,社会福利变化幅度约为0.3个百分点,变化幅度大于税率灵敏性变化的情形。当转移支付灵敏性变化时,社会福利损失从最小时0.0768个百分点的消费上升到最大时0.6691个百分点的消费,社会福利变化幅度约为0.6个百分点,社会福利变化幅度也明显大于税率灵敏性变化的情形。

2.同时运用两种财政政策工具的情况

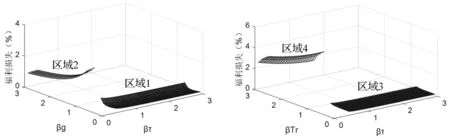

由于政府购买和转移支付都对产出波动进行调整,作用在于稳定产出,对应产出稳定规则;税率对政府债务波动进行调整,作用在于稳定政府债务,对应债务稳定规则。因此,讨论政府同时运用两种财政政策工具时,分成税率工具与政府购买组合和税率工具与转移支付组合两种情况,两种政策组合稳定经济系统的社会福利效果用图2来表示。

图2 同时运用两种政策工具时的社会福利损失

财政稳定工具为税率与政府购买组合的情况下,主要通过稳定政府债务来稳定经济系统时的社会福利损失普遍小于主要通过稳定产出来稳定经济系统时的社会福利损失。从图2可以看到,税率工具与政府购买工具组合时,有两块区域为政策可执行区域,分别为税率对政府债务规模变化灵敏(βτ≥0.5)、政府购买对产出变化不灵敏(βg≤0.7)的区域与税率对政府债务规模变化不灵敏(βτ<0.5)、政府购买对产出变化灵敏(βg>0.7)的区域,将前者标记为区域1,后者标记为区域2。

区域1的社会福利损失普遍比较小。在此区域内,当税率对政府债务规模变化的灵敏性为0.5、政府购买对产出水平变化的灵敏性为0.7时,社会福利损失最大,为0.48个百分点的消费。以此为基点,以下分别分析单独改变税率或政府购买政策灵敏性时社会福利损失的变化。第一,当政府购买对产出水平变化的灵敏性维持在0.7不变时,增加税率对政府债务规模变化的灵敏性,图2显示社会福利损失将减小。如税率对政府债务规模变化的灵敏性由0.5变为2.5时,社会福利损失由0.48个百分点的消费下降至0.30个百分点的消费。这是由于税率对政府债务规模变化的灵敏性增加时,政府债务更加稳定,一方面使得税率自身更加稳定,减少税率变动对企业资本需求、社会投资需求的干预,投资调整成本较小;另一方面使得价格水平仅需较小变动就能使政府实际债务恢复到稳态水平,价格水平更加稳定,减少了存在价格粘性的企业错误定价的情况,社会资源错配的程度下降。第二,当政府购买对产出水平变化的灵敏性维持在0.7不变时,降低税率对政府债务规模变化的灵敏性,图2显示经济系统唯一均衡的性质将不复存在,此时社会福利损失无法估算。在此情形下,政府购买对产出波动进行调整,但是逆周期调整的力度较小,使得产出稳定性不高。同时,政府购买对产出波动进行调整,导致政府总支出波动,进而导致政府债务规模波动,但是面临债务波动时税率调整力度不够大,使得政府债务的稳定性也不高,经济系统出现多重均衡。第三,当税率对政府债务规模变化的灵敏性维持在0.5不变时,降低政府购买对产出水平变化的灵敏性,图2显示社会福利损失将减小。如政府购买对产出水平变化的灵敏性由0.7变为0.1时,社会福利损失由0.49个百分点的消费下降至0.17个百分点的消费。这是由于政府购买对产出水平变化的灵敏性降低时,看似降低了对产出稳定性的重视,但是使得政府总支出波动性下降,进而使得政府债务和税率的波动性下降,避免了投资和价格水平的大幅调整,节约了投资调整成本,以及降低了错误定价的程度。第四,当税率对政府债务规模变化的灵敏性维持在0.5不变时,提高政府购买对产出水平变化的灵敏性,图2显示经济系统唯一均衡的性质也不存在。政府购买对产出水平变化的灵敏性提高时,产出水平的波动将导致政府消费波动增加。当出现产出缺口时,政府购买增加,导致政府债务规模上升,税率跟随上升,对产出产生负面影响。只要政府购买对产出水平变化的灵敏性足够大,就可能使得政府债务增加足够多,从而使得税率增幅足够大,进而对经济带来足够强的紧缩效应,最终税收所得下降,经济陷入政府债务规模扩大与税率上升的恶性循环,经济系统无法恢复到稳定状态。

与区域1比较,区域2的社会福利损失普遍比较大。这是由于区域2中政府购买对产出水平变化更灵敏,看似更重视稳定产出水平,实则带来更大幅度的政府债务波动,从而导致税率和价格水平波动更大。在区域2内,当税率对政府债务规模变化的灵敏性为0.4、政府购买对产出水平变化的灵敏性为0.8时,社会福利损失最大,为2.41个百分点的消费。以此为基点,以下分别分析单独改变税率或政府购买政策灵敏性时社会福利损失的变化。第一,当政府购买对产出水平变化的灵敏性维持在0.8不变时,提高税率对政府债务规模变化的灵敏性,图2显示经济系统唯一均衡的性质不存在,此时社会福利损失无法估算。但此时经济系统唯一均衡性质不存在的原因与其领域区域1降低税率对政府债务规模灵敏性导致经济系统唯一均衡性质不存在的原因不同。此时提高税率对政府债务规模变化的灵敏性,可能导致政府债务爆炸性增长,进而导致经济系统没有均衡。第二,当政府购买对产出水平变化的灵敏性维持在0.8不变时,降低税率对政府债务规模变化的灵敏性,图2显示社会福利损失将下降。如税率对政府债务规模变化的灵敏性由0.4变为0.1时,社会福利损失由2.41个百分点的消费下降到2.20个百分点的消费。这是由于通过政府购买来稳定产出水平时,产出波动导致政府购买波动,进而导致政府债务规模波动,若税率对政府债务规模波动的灵敏性下降,税率波动幅度将降低,导致生产要素价格、企业要素需求波动减小,产生更小规模的投资调整和价格调整,最终使得社会福利损失下降。第三,当税率对政府债务规模变化的灵敏性维持在0.4不变时,降低政府购买对产出水平变化的灵敏性,图2显示经济系统唯一均衡的性质将遭到破坏,经济系统出现多重均衡。这是由于在税率对政府债务规模变化灵敏性较低的区域,税率对政府债务的稳定作用较低,政府债务的稳定还需要较稳定的产出水平。但是降低政府购买对产出水平变化的灵敏性后,政府购买对产出的稳定作用也降低,使得产出水平和政府债务都难以稳定,出现多种均衡路径。第四,当税率对政府债务规模变化的灵敏性维持在0.4不变时,提高政府购买对产出水平变化的灵敏性,图2显示社会福利损失将快速下降。如政府购买对产出水平变化的灵敏性由0.8变为2.0时,社会福利损失由2.41个百分点的消费下降至1.22个百分点的消费。此时社会福利损失的减少来源于增加政府购买对产出水平变化的灵敏性后,产出水平的稳定显著提高,从而使得政府债务的稳定也更容易达到,避免了投资和价格水平的大幅调整,节约了投资调整成本,以及降低了错误定价和资源错配的程度。

财政稳定工具为税率与转移支付组合的情况,与财政稳定工具为税率与政府购买组合的情况非常类似,主要通过稳定政府债务来稳定经济系统时社会福利损失也普遍较小。从图2可以看到,税率工具与转移支付工具组合时,也存在两块政策可执行区域,分别为税率对政府债务变化灵敏(βτ≥0.5)、转移支付对产出变化不灵敏(βTr≤0.8)的区域与税率对政府债务变化不灵敏(βτ<0.5)、转移支付对产出变化灵敏(βTr>0.8)的区域,为了区别税率工具与政府购买工具组合的情况,将前者标记为区域3,将后者标记为区域4。

区域3中,社会福利损失最大的点出现在税率对政府债务规模变化的灵敏性为0.5、转移支付对产出的灵敏性为0.8时,此时的社会福利损失为0.37个百分点的消费。以此为基点,单独提高税率对政府债务波动的灵敏性或降低转移支付对产出波动的灵敏性,社会福利损失都将下降,而单独降低税率对政府债务波动的灵敏性或提高转移支付对产出波动的灵敏性,经济系统唯一均衡的性质都会遭到破坏,其原因与税率工具和政府购买工具组合的情况相同。不同的是,社会福利损失的变化率不同。如在区域3,若保持转移支付对产出的灵敏性为0.7不变,税率对政府债务规模变化的灵敏性由0.5变为2.5时,社会福利损失由0.28个百分点的消费下降到0.14个百分点的消费,社会福利损失的变化幅度为0.14个百分点的消费;但是在区域1,若保持政府购买对产出水平变化的灵敏性为0.7不变,税率对政府债务规模变化的灵敏性由0.5变为2.5时,社会福利损失由0.48个百分点的消费下降到0.30个百分点的消费,社会福利损失的变化幅度为0.18个百分点的消费。税率对政府债务波动灵敏性的变化幅度相同,但是财政稳定工具为税率与转移支付组合情形下社会福利损失的下降幅度小于财政稳定工具为税率与政府购买组合情形下社会福利损失的下降幅度。这是由于在区域1和区域3,经济系统的稳定都主要依靠政府债务的稳定,虽然转移支付和政府购买对产出波动逆向调节幅度相同,但是转移支付的绝对规模小于政府购买的绝对规模(由校准的参数可知,稳态时政府购买的绝对规模约为转移支付的2.1倍。这里,g/Tr=1.1522/0.5441≈2.1),转移支付引发的政府债务规模变化小于政府购买引发的政府债务规模变化。在区域2和区域4,社会福利损失的变化率不同又是另外一种情况,因为此时经济系统的稳定都主要依靠产出水平的稳定。若保持税率对政府债务变化的灵敏性为0.4不变,转移支付对产出的灵敏性由0.9变为2.5时,社会福利损失由5.27个百分点的消费下降到3.33个百分点的消费,社会福利损失减少1.94个百分点的消费;而政府购买对产出水平变化的灵敏性由0.9变为2.5时,社会福利损失由2.22个百分点的消费下降到1.03个百分点的消费,社会福利损失减少1.19个百分点的消费,即对产出波动灵敏性提升相同的幅度,转移支付导致的社会福利增进更多(社会福利损失减少较多)。这是由于在区域2和区域4,经济系统的稳定主要依靠产出水平的稳定,转移支付的绝对规模小于政府购买的绝对规模,转移支付在稳定产出方面边际效果更加明显。

综合财政稳定工具为税率与政府购买组合和财政稳定工具为税率与转移支付组合两种情况社会福利损失的变化,可以发现:主要通过稳定政府债务来稳定经济系统时的社会福利损失普遍小于主要通过稳定产出来稳定经济系统时的社会福利损失。在假定的政策参数范围内,当经济系统的稳定主要由税率工具承担时,无论与政府购买工具组合还是与政府转移支出工具组合,社会福利损失均在0.5个百分点的消费之内;当经济系统的稳定主要由政府购买工具承担时,社会福利损失变化的范围为0.85~2.41个百分点的消费;当经济系统的稳定主要由转移支付工具承担时,社会福利损失变化的范围为2.52~5.27个百分点的消费。

(三)财政稳定规则代价与货币稳定规则代价的比较

式(16)对应利用财政政策稳定政府债务规模,式(17)和式(18)对应利用财政政策稳定产出水平。与财政稳定规则类似,利用货币政策稳定经济系统的文献也经常出现。在数量型货币政策方面,早期McCallum(1987)[32]提出通过基础货币增量与目标产出缺口反向变动来稳定经济。后来出现多种研究思路,如Judd和Motley(1992)[33]把价格稳定的任务交给基础货币增量。在价格型货币政策方面,Taylor形式的利率调整方式在学术界得到广泛引用。

与财政稳定规则相比,货币稳定规则的福利代价如何呢?在Schmitt-Grohé和Uribe(2007)[28]设计的通过利率水平调整来稳定价格和产出水平的货币稳定规则中,假定的政策参数范围内,多数情况下不同利率稳定政策产生的社会福利变化都在0.05个百分点的消费之内。类似地,金春雨等(2018)[19]模拟了利用数量型货币政策稳定产出水平和通胀水平以及利用价格型货币政策稳定(预期)产出水平和(预期)通胀水平的社会福利效果,在设定的参数范围内社会福利的变化范围都在1个百分点之内。而本文模拟的财政稳定规则的社会福利效应中,假定的政策参数范围内,社会福利的变化多数情况下都比较大,如单纯利用转移支付来稳定产出时,社会福利变化约0.6个百分点;同时利用税率来稳定政府债务规模与利用政府购买来稳定产出水平时,社会福利变化可以大到3个百分点。财政稳定规则的福利效应明显大于货币稳定规则的福利效应,这是由于财政规则对社会资源配置和分配的影响大于货币规则。当税率灵敏性较大时对应政府倾向于保持债务稳定,短期支出主要通过税率融资,短期对生产要素市场影响较大;当税率灵敏性较小时对应政府倾向于保持税率稳定,短期支出主要通过政府债务融资,短期对生产要素市场影响较小。政府购买规则和转移支付规则直接影响社会资源的分配,政府购买灵敏性和转移支付灵敏性越大,产出稳定规则对社会资源在公共和私人之间的分配作用就越大。社会福利对财政稳定规则的灵敏性要求政策制定者在选择财政规则时应当非常慎重。

五 我国财政稳定规则的福利效果

第四部分定义了最优简单可执行财政规则,并模拟了政策工具组合对社会福利的影响。实践中,我国采取什么财政稳定规则,这些财政稳定规则下的社会福利水平离最优简单可执行财政稳定规则下的社会福利水平有多远呢?为解决这个问题,首先需要对我国的财政稳定规则进行估计。

(一)对中国财政稳定规则的估计

本文运用贝叶斯方法估计得到我国财政稳定规则参数。利用我国2000年第1季度至2017年第3季度的总产出、政府购买、转移支付和有效税率作为观察变量(数据来自中经信息网)。政府消费由一般公共服务支出、环境保护支出、城乡社区事务、农林水事务支出、交通运输支出、金融监管事务支出、粮油物资储备事务支出和资源勘探电力信息等事务支出组成。转移支付由教育支出、文化教育与传媒支出、社会保障支出、就业支出和医疗卫生支出组成。有效税率参照王文甫(2010)[34]的方法,用各项税收之和除于总产出。将总产出、政府购买和转移支付用消费者价格指数处理、去除季节效应、取对数值,最后用HP滤波得到波动项Yt、Gt和Transfort。将有效税率去除季节效应、取对数值和用HP滤波得到波动项Taut。此时有:

Yt=lnyt-lny

Gt=lngt-lng

Transfort=lnTrt-lnTr

Taut=lnτt-lnτ

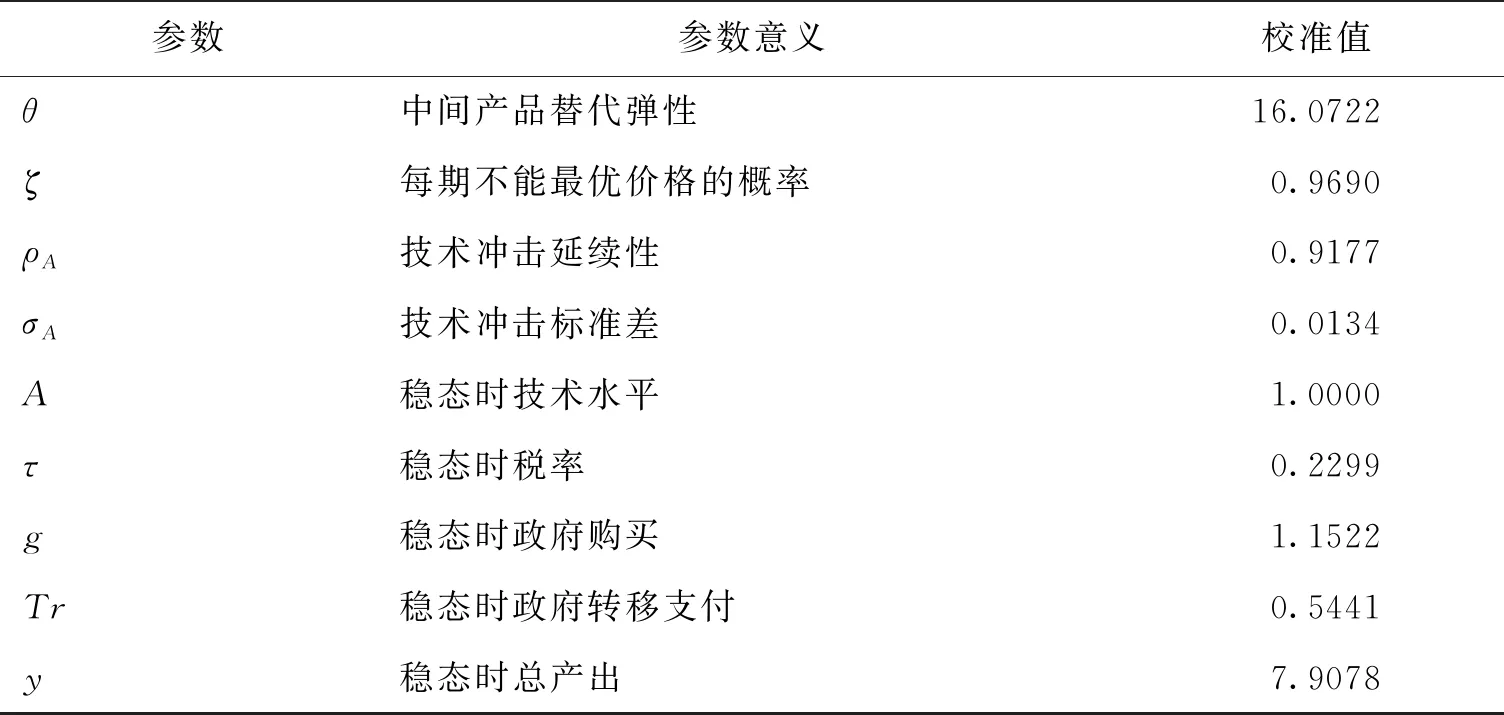

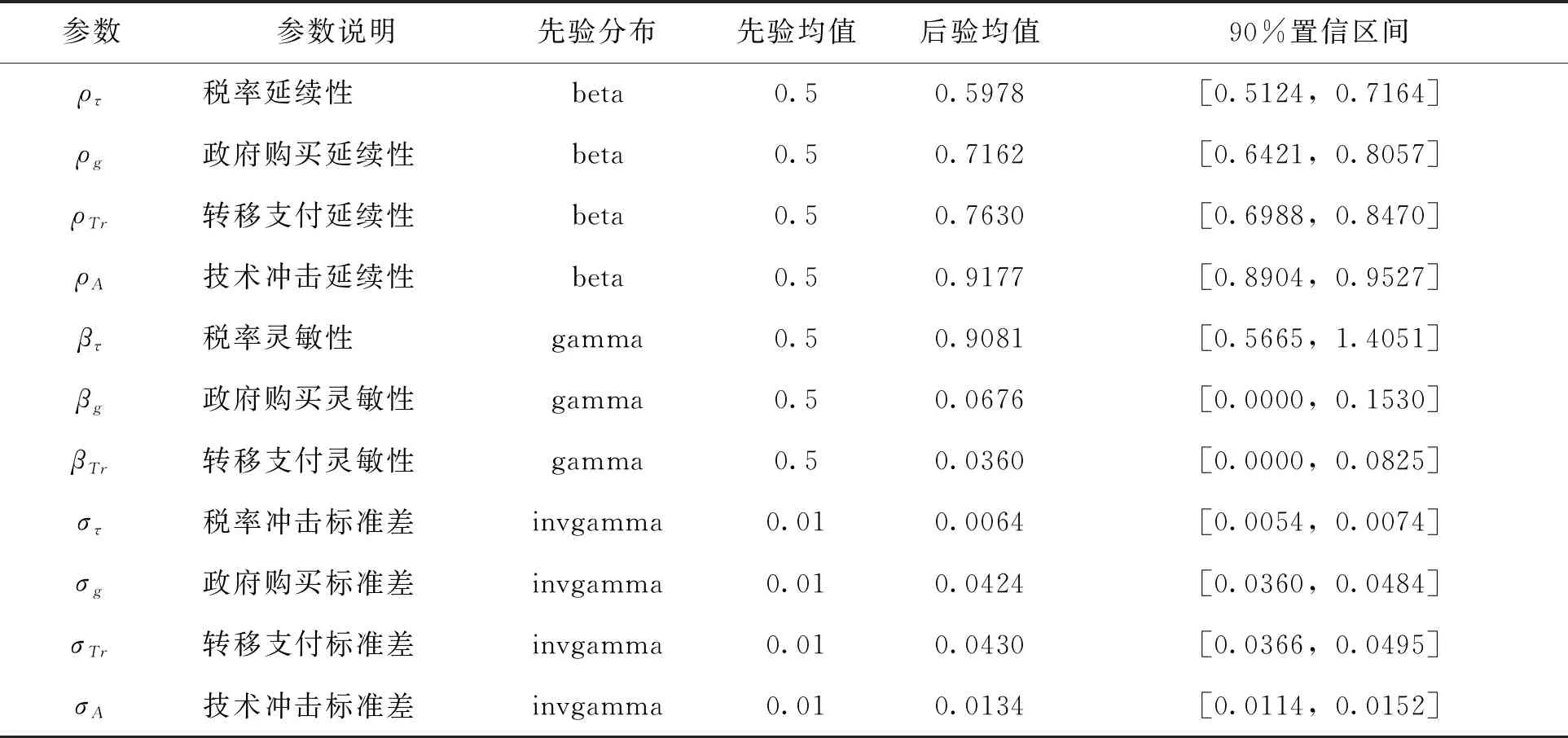

将观察变量与模型的变量联系起来。贝叶斯估计结果见表2。

表2 贝叶斯估计结果

从贝叶斯估计结果上看,我国政府非常重视政府债务规模的稳定。表2显示,税率对政府债务规模变化的灵敏性为βτ=0.9081,政府购买和转移支付对产出水平变化的灵敏性分别为βg=0.0676与βTr=0.0360,根据第四部分对财政政策组合稳定经济代价的分析,我国的财政稳定规则偏向于政府债务稳定规则。

(二)我国财政稳定规则产生的社会福利损失

与最优简单可执行财政规则相比,实践中我国财政稳定规则产生的社会福利损失相当于0.10个百分点的消费。以2019年全年社会消费品零售总额411649亿元计算,实践中我国财政稳定规则产生的社会福利损失相当于每年411.6亿元。若保持两种政策工具的灵敏性不变,而改变第三种政策工具的灵敏性,可以减少多少社会福利损失呢?图3显示了第三种政策工具灵敏性偏离实际水平时社会福利损失的变化情况。

图3 一种政策工具灵敏性偏离实际水平时社会福利损失的变化情况

在我国当前的财政稳定规则下,单独改变其中一种政策工具,其中适度增加政府购买对产出水平变化的灵敏性将使社会福利损失下降最大;增加税率对政府债务规模变化的灵敏性也有利于减少社会福利损失,但社会福利损失减少较小;保持目前转移支付对产出水平变化的灵敏性有利于防止社会福利损失加大。从图3可以看到,对于税率对政府债务规模变化的灵敏性而言,若保持其他政策工具不变,其灵敏性逐渐增加时,社会福利损失将逐渐减少。税率对政府债务规模变化的灵敏性由当前的0.9变为3.0时,社会福利损失可由当前的每年393.8亿元下降到每年287.9亿元。对于政府购买对产出水平变化的灵敏性而言,若保持其他政策工具不变,其灵敏性逐渐增加时,社会福利损失先减少,后增加。政府购买对产出水平变化的灵敏性由当前的0.1变为0.4时,社会福利损失水平下降至最低,为133.3亿元。但是,当政府购买对产出水平变化的灵敏性超过0.4以后,继续增加其灵敏性,社会福利损失将快速增加,如政府购买对产出水平变化的灵敏性为0.7时,社会福利损失变为1394.9亿元。对于转移支付对产出水平变化的灵敏性而言,若保持其他政策工具不变,其灵敏性增加将造成社会福利损失快速攀升,如其灵敏性由当前的0变为0.7时,社会福利损失将由当前的每年393.8亿元上升到每年1016.6亿元。

六 主要研究结论

产出水平和政府债务规模的稳定,是财政部门实施稳定经济政策时,不得不同时考虑的两个目标。本文在动态随机一般均衡的框架下,研究了财政政策稳定经济系统的社会福利代价,其中以税率规则对应稳定政府债务规模,以政府购买规则和转移支付规则对应稳定产出水平,并得到以下结论:

(1)政策灵敏性是影响财政稳定政策代价的一个重要因素。当财政稳定工具仅为税率时,税率对政府债务规模变化的灵敏性越高,即财政部门越重视政府债务规模的稳定,财政稳定政策的代价就越小。当政策工具仅为政府购买时,政府购买对产出水平波动的灵敏性过大或过小均会导致财政稳定政策的代价增加,灵敏性βg=2.2时,财政稳定政策的代价最小。这是因为当政府购买对产出水平波动的灵敏性超过2.2时,将引发政府债务波动过大。当政策工具仅为转移支付时,转移支付对产出水平波动的灵敏性越高,即财政部门越重视产出水平的稳定,财政稳定政策的代价就越小。

(2)利用政策工具组合时,主要通过稳定政府债务来稳定经济系统时的社会福利损失普遍小于主要通过稳定产出来稳定经济系统时的社会福利损失。在假定的政策参数范围内,当经济系统的稳定主要由税率承担时,无论与政府购买组合还是与政府转移支出组合,社会福利损失均在0.5个百分点的消费之内;当经济系统的稳定主要由政府购买承担时,社会福利损失变化的范围为0.85~2.41个百分点的消费;当经济系统的稳定主要由转移支付承担时,社会福利损失变化的范围为2.52~5.27个百分点的消费。

(3)与货币稳定政策相比,财政稳定政策的福利效应更为明显,政府在选择财政规则时应更加慎重。现有文献对不同类型货币稳定政策的模拟发现,社会福利代价多数都在1.5个百分点的消费之内,福利代价都比较小。而本文对财政稳定政策的模拟发现,财政稳定政策的社会福利损失变化可达到3个百分点的消费,特别是税率与转移支出组合时,社会福利代价可以超过5个百分点的消费,即财政稳定政策的福利效应明显大于货币稳定政策的福利效应,这是由于财政稳定政策对社会资源配置和社会资源分配的影响远大于货币稳定政策对社会资源配置和社会资源分配的影响。