面肌痉挛患者颅内显微血管减压术后继发小脑梗死三例报道

赵曙虹,马文群,袁越,马晓雪,孙亚男

显微血管减压术(microvascular decompression,MVD)是临床治疗颅脑神经疾病的首选方法[1]。邯郸市中心医院神经外科自2012年至今已完成204例MVD,患者术后常伴发热、听力下降、脑脊液漏、面瘫等,但术后小脑梗死、蛛网膜下腔出血发生率仅为1.47%(3/204)。小脑梗死是一种缺血性脑血管疾病,临床较少见,发病率仅占所有脑血管疾病的1.5%,占急性脑梗死的2.3%[2]。小脑梗死发病急,病情凶险,且致残率、致死率均较高,严重影响患者的生命安全。鉴于颅脑CT在检查时间、病灶检出方面存在一定局限性,小脑梗死确诊率较低[3-4]。MVD后继发小脑梗死虽罕见但病情严重,需引起临床医护人员的高度重视。本文报道了3例MVD后继发小脑梗死的面肌痉挛患者,分析发病原因并总结处理方法,以为临床诊疗提供参考。

1 病例简介

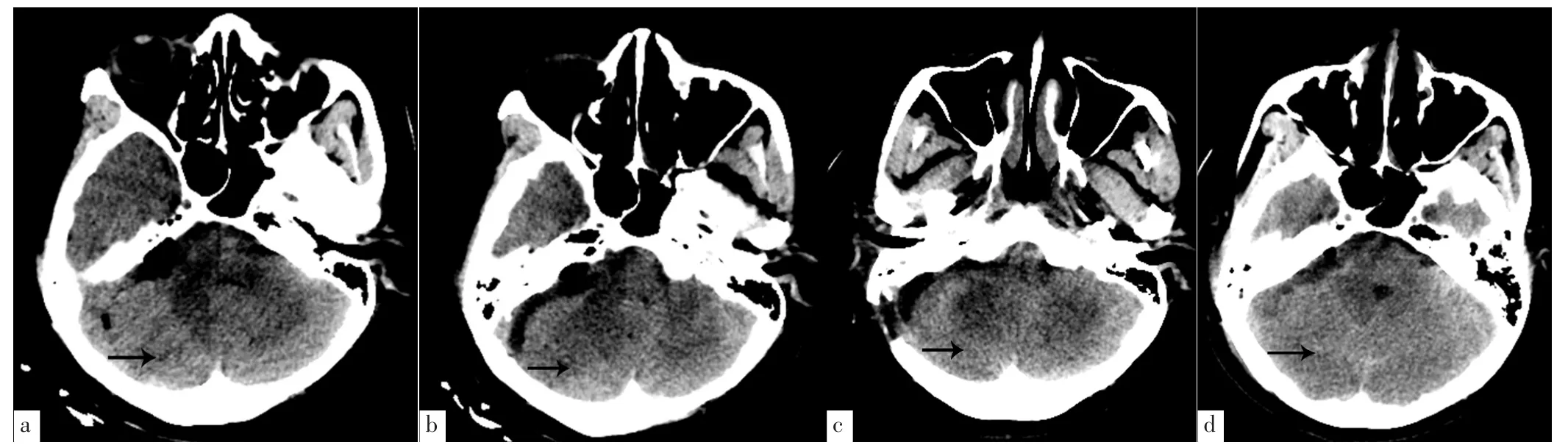

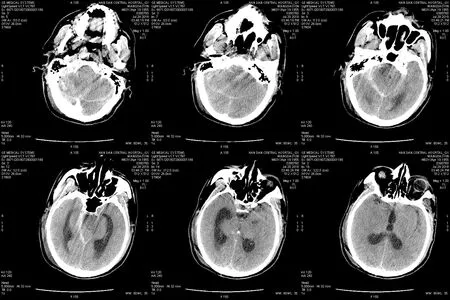

1.1 病例1 患者,女,74岁,因“右侧面部抽动8年”于2018-03-05就诊于邯郸市中心医院神经外科。既往有高血压病史5年,规律口服硝苯地平缓释片10 mg、2次/d,目前血压可维持在130/80 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)左右。无家族遗传病史。患者发病后未进行特殊治疗。入院时患者意识清楚,言语流利。双侧瞳孔等大正圆,对光反射灵敏。心肺腹征未见异常。四肢肌力V级,四肢肌张力正常,双侧巴氏征阴性。颅脑磁共振成像(magnetic resonance imaging ,MRI)检查示脑动脉硬化性改变。入院诊断:面肌痉挛。2018-03-08,患者行MVD,术中取侧卧位,取乙状窦后入路,而后在显微镜下分离、剪开粘连的蛛网膜,探查责任血管、面神经出脑干区及整个面神经脑池段,可见小脑前下动脉、小脑后下动脉压迫面神经根部,故充分松解粘连,并垫片,必要时采取止血措施,最后缝合关颅。患者术后8 h复查颅脑CT示MVD后改变,可见小脑梗死,见图1a;术后24 h颅脑CT检查示小脑梗死范围较前增加,见图1b;术后第4天颅脑CT检查示小脑水肿达高峰期,见图1c。患者未出现意识障碍,但出现头痛、头晕、恶心和呕吐,再经脱水降颅内压、改善微循环、缓解血管痉挛等药物治疗后逐渐缓解,术后第9天复查颅脑CT示小脑梗死有所改善,见图1d。患者未遗留神经功能障碍,痊愈出院。

图1 病例1颅脑CT检查结果Figure 1 CT examination result of brain of the patient 1

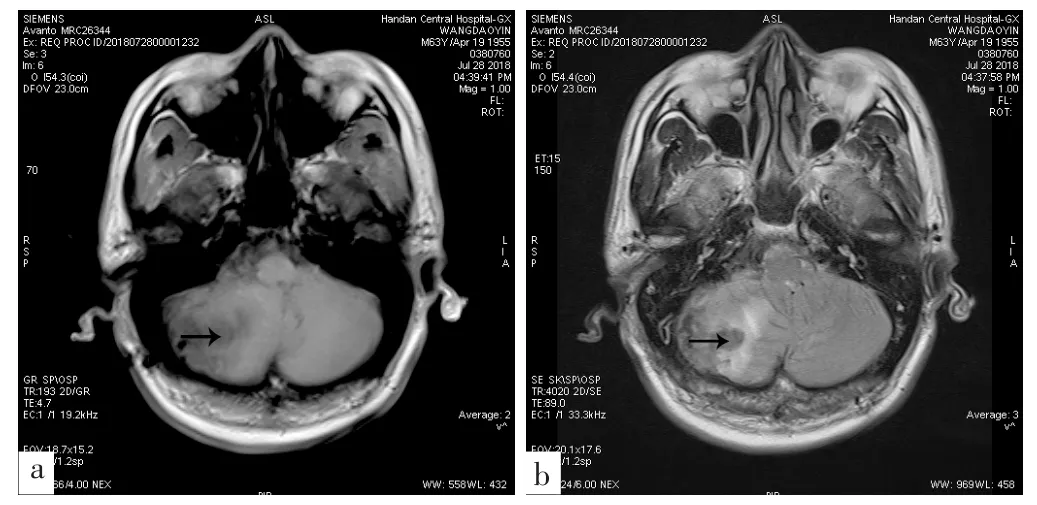

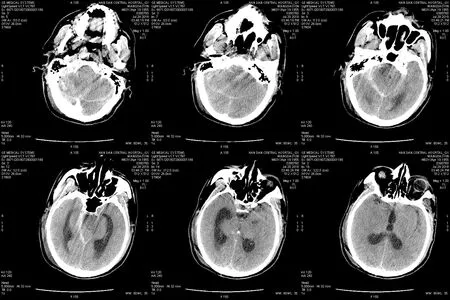

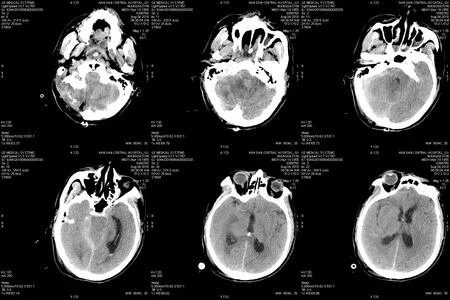

1.2 病例2 患者,男,63岁,因“右侧面部抽搐6年”于2018-07-22就诊于邯郸市中心医院神经外科。既往有高血压病史20年,规律口服引达帕胺片2.5 mg、1次/d,硝苯地平缓释片10 mg、1次/d,平素血压可维持在140/90 mm Hg左右。无家族遗传病史。发病后未进行特殊治疗。入院时,患者意识清楚,言语流利。双侧瞳孔等大正圆,对光反射灵敏。心肺腹征未见异常。四肢肌力V级,四肢肌张力正常,双侧巴氏征阴性。颅脑MRI检查排除颅内肿瘤及血管畸形。入院诊断:面肌痉挛。2018-07-25,患者行MVD,手术操作同病例1,术中可见小脑前下动脉压迫面神经根部,充分松解后垫片,未出现小血管痉挛。术后当日患者面部抽动完全缓解。术后第3天,患者出现头痛并呈进行性加重,给予肌肉注射奈福泮但不能缓解,并同时伴发高热。术后第4天,患者出现语无伦次,但意识清楚,经颅脑MRI检查示右侧小脑半球梗死,见图2。故给予抗血小板聚集、改善微循环、降颅内压治疗。术后第6天,患者出现浅昏迷,同时出现应激性溃疡。复查颅脑CT示MVD后小脑梗死较前加重,少量血肿,蛛网膜下腔出血,环池及第四脑室受压,脑肿胀,见图3。2018-07-30,患者行急诊脑室外引流+后颅窝减压术,术中先行脑室穿刺外引流术,固定引流管后再行后颅窝减压术,术中咬出骨窗(大小为6 cm×6 cm),上达横窦,两侧近乙状旁窦,下达枕骨大孔,椎板咬除第1颈椎(宽度为1 cm),弧形切开硬脑膜,因脑组织张力高,脑搏动差,因此释放枕大池脑脊液,最终脑组织张力降低,术后将患者转入重症监护室,给予呼吸机辅助呼吸,同时给予预防感染、健脑、抑酸、纠正电解质紊乱、抗肺部感染等治疗,并密切监测脑室引流管是否通畅、记录24 h引流量,严格控制血压,避免血压过低造成脑梗死。急诊脑室外引流+后颅窝减压术后第3天,患者意识由昏迷转为恍惚,查体可部分合作,有自主呼吸。急诊脑室外引流+后颅窝减压术后第4天,撤除呼吸机后患者自主呼吸平稳。复查颅脑CT示幕上脑室仍扩张,见图4,故继续保留脑室外引流管。急诊脑室外引流+后颅窝减压术后第8天,脑室引流量少,夹闭24 h后复查颅脑CT示无脑室系统扩张,见图5,遂拔除脑室引流管。急诊脑室外引流+后颅窝减压术后第9天,患者生命体征平稳,意识清楚,言语流利,四肢活动自如,能经口进食,转入普通病房进行常规治疗。

图2 病例2 MVD后第4天颅脑MRI检查结果Figure 2 Brain MRI examination result of the patient 2 at the 4th day after MVD

图3 病例2 MVD后第6天颅脑CT检查结果Figure 3 Brain CT examination result of the patient 2 at the 6th day after MVD

图4 病例2急诊脑室外引流+后颅窝减压术后第4天颅脑CT检查结果Figure 4 Brain CT examination result of the patient 2 at the 4th day after emergency extraventricular drainage+posterior fossa decompression

图5 病例2急诊脑室外引流+后颅窝减压术后第8天颅脑CT检查结果Figure 5 Brain CT examination result of the patient 2 at the 8th day after emergency extraventricular drainage+posterior fossa decompression

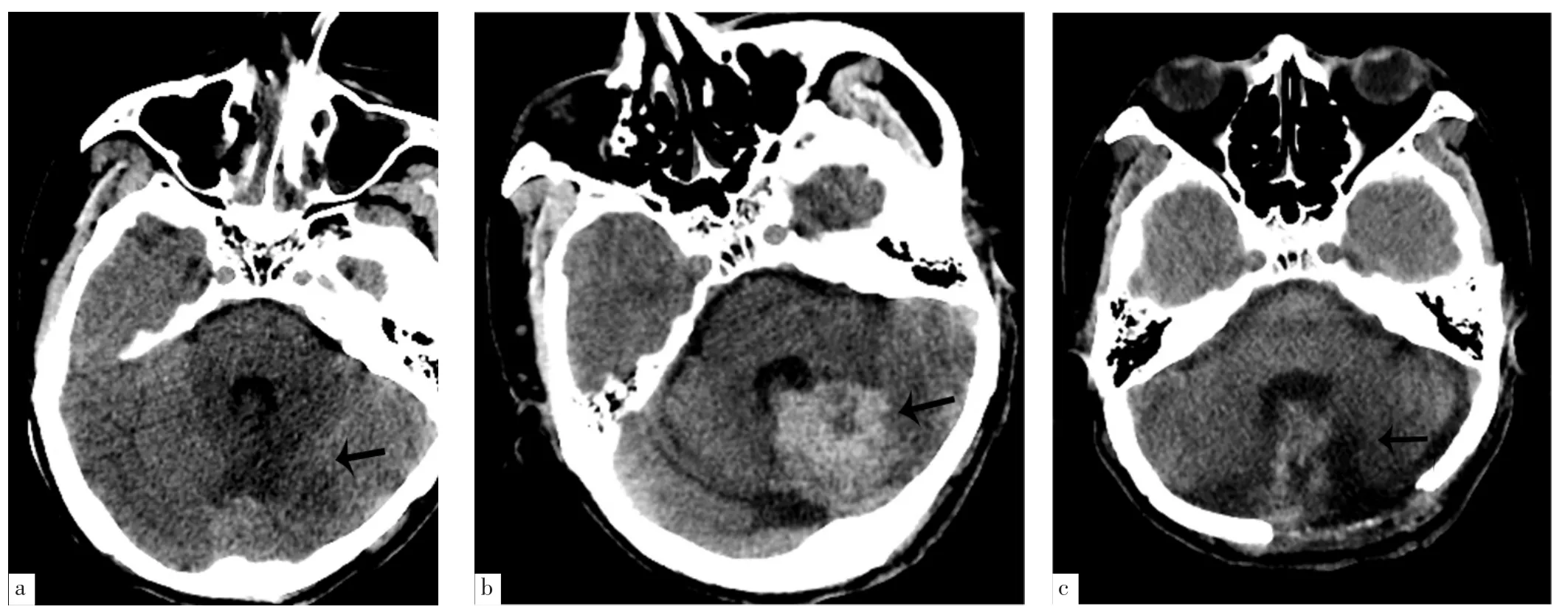

1.3 病例3 患者,男,48岁,因“面部抽搐3年”于2019-07-29就诊于邯郸市中心医院神经外科。既往有高血压病史2年,规律口服硝苯地平缓释片10 mg、1次/d,血压控制可。无家族遗传病史。发病后未进行特殊治疗。入院时患者意识清楚,言语流利。双侧瞳孔等大正圆,对光反射灵敏。心肺腹征未见异常。四肢肌力V级,四肢肌张力正常,双侧巴氏征阴性。颅脑MRI检查示脑动脉硬化性改变。入院诊断:面肌痉挛。2019-08-01,患者在全身麻醉下行MVD,手术方法同病例1,术中可见小脑前下动脉压迫面神经根部,松解后垫片。术后24 h复查颅脑CT示MVD后改变,无出血及其他异常。MVD后第8天,患者痊愈出院。术后第10天,患者出现头痛,入院复查颅脑CT示小脑梗死,见图6a,故给予脱水降颅内压、改善微循环、缓解血管痉挛等药物进行保守治疗。MVD后第12天,患者突发昏迷,复查颅脑CT示小脑梗死并发出血,见图6b。故行急诊脑室外引流+后颅窝减压术,但因患者并发小脑出血,脑干功能衰竭,虽减压充分,但急诊脑室外引流+后颅窝减压术后1个月随访仍处于植物生存状态,复查颅脑CT示小脑梗死减压术后改变,见图6c。

图6 患者3颅脑CT检查结果Figure 6 Brain CT examination result of the patient 3

2 讨论

MVD是临床治疗特发性面肌痉挛的唯一手术方法,手术并发症发生率较低,可完全保留血管、神经功能,因而其成为最有效的首选治疗方法[5]。近年随着手术技巧越来越娴熟,显微设备越来越完善,MVD治疗颅神经疾病的有效率逐年升高[6],术后小脑梗死、蛛网膜下腔出血发生率极低,但其可导致患者出现严重神经功能障碍,甚至危及生命,目前相关文献报道罕见,且其发病机制并不十分明确。本文报道了3例MVD后继发小脑梗死的面部痉挛患者,但其症状、主诉及继发小脑梗死程度不同,现将MVD后继发小脑梗死的原因及治疗体会分析如下:

2.1 MVD后继发小脑梗死的原因 (1)动脉粥样硬化:本文报道的3例患者均有高血压病史,有脑梗死的病理基础,因此推测小脑梗死是动脉-动脉栓塞、血流动力学改变导致的颅内低灌注共同作用所致[7]。(2)血管痉挛:血管痉挛可导致和加重脑缺血。有研究显示,50%的症状性脑血管痉挛患者最终进展为脑梗死,15%~20%出现卒中或死亡[8]。MVD中血管激惹、硬脑膜壁小血管破裂出血、责任血管周围微小桥血管破裂出血均可造成血管痉挛,引起脑血流灌注减少,进而可导致或加重脑缺血,进一步造成脑梗死。(3)血栓脱落:来自身体其他部位的栓子脱落,如颅外动脉粥样硬化斑块脱落的血栓碎片或心脏附壁血栓脱落的碎片或心脏瓣膜的赘生物脱落进入脑循环,可导致脑血管阻塞而形成局灶性脑梗死[9]。本文报道的3例患者均有可能为MVD中血管移行时出现栓子脱落造成供血受阻,导致脑供血障碍,继发小脑梗死。但本文病例3是于术后第10天发现小脑梗死,除上述原因外,还可能因为情绪激动或活动量增加导致隐匿的栓子脱落所致,或因其他不可预料因素导致。

2.2 MVD后继发小脑梗死的治疗体会 MVD后小脑梗死发生率极低,临床上鲜有报道,患者发病初期并无典型症状,较易被忽视,但病情进展较快,临床预见性差,且梗死伴少量出血极易导致严重后果。现就可能引起小脑梗死、出血的原因及预防、治疗措施探讨如下:

2.2.1 围术期监测 高血压患者血管弹性较差,多伴有不同程度脑动脉硬化,因此在MVD前应对其脑动脉进行评估,常规行颅脑MRA或CTA检查,尤其是一般情况较差、血压控制不佳者应谨慎治疗。另外,针对此类患者,术后第1天应常规复查颅脑CT,以便能及时发现术后出血或梗死。

2.2.2 术中操作技巧 (1)脑脊液缓慢释放:打开硬脑膜后可在小脑表面放置一小块棉条,防止因脑脊液释放过快而导致脑组织过度移位或硬脑膜桥血管撕裂出血,待颅内压降低后再辅以脑压板,向深部逐渐探及后组颅神经隐窝[10]。(2)零牵拉操作:MVD中应尽量对脑组织、责任血管及其分支血管零牵拉,尽量少使用或不使用脑压板,以直径为2.0 mm的吸引器配合显微剪刀,并锐性分离神经,针对术中必须切断的血管需采用微小电凝进行锐性剪断。(3)防止成角畸形:术中垫开责任血管后应注意防止屈曲、成角、折叠而影响脑组织供血。

2.2.3 术后处理 MVD后继发小脑梗死的症状不典型,本文报道的3例患者术后第1天均经颅脑CT检查排除速发性脑梗死及其他异常。对于术前有脑动脉硬化患者,术后应高度警惕脑梗死的发生,需密切监测患者生命体征和意识状态,若其出现精神异常或不能缓解的头痛症状时,应借助颅脑MRI检查明确是否继发脑梗死。一旦确诊,需给予降颅内压、改善微循环等药物治疗,同时严密观察患者意识状态。若病情进展迅速,患者出现昏迷,且颅脑CT检查示环池结构模糊,脑室扩张,需及时在病情发展至脑疝前给予外科手术干预。在进行脑室穿刺外引流术时需控制压力,不能过度引流,防止脑疝,加重脑干负担。同时还要进行后颅窝减压术,术中常规打开枕骨大孔,切开寰枕筋膜,充分减压。脑梗死后出血是较棘手的问题,脑梗死后,后侧支循环代偿,一旦并发脑出血、脑血管痉挛,可因低血压、低氧血症和颅内高压而出现继发性脑损伤,进一步加重后颅窝压力,造成脑疝,因此在发现继发小脑梗死后行急诊脑室外引流+后颅窝减压术十分必要,术后继续进行脱水降颅内压、改善微循环、缓解血管痉挛治疗,预防各种并发症,可最大程度地挽救患者生命,将神经功能障碍后遗症的可能性降至最低。病例3出血考虑为血管痉挛引发小脑梗死,并发出血、脑室扩张,脑肿胀、颅内压升高,进而压迫脑干而导致患者昏迷。

综上所述,MVD后小脑梗死发生率极低,且症状表现不一,因此术前的充分评估、术中的精细操作及术后的密切监测、规范管理可及早发现问题,及时治疗,有利于减少并发症,改善患者预后。

作者贡献:赵曙虹、袁越进行文章的构思与设计及可行性分析;赵曙虹、袁越、马晓雪、孙亚男进行文献/资料收集;赵曙虹、马晓雪、孙亚男进行文献/资料整理;赵曙虹撰写论文,并对文章整体负责、监督管理;赵曙虹、马文群、袁越进行论文的修订;马文群、袁越负责文章的质量控制及审校。

本文无利益冲突。