“通人之书:沈曾植遗墨展”观后记

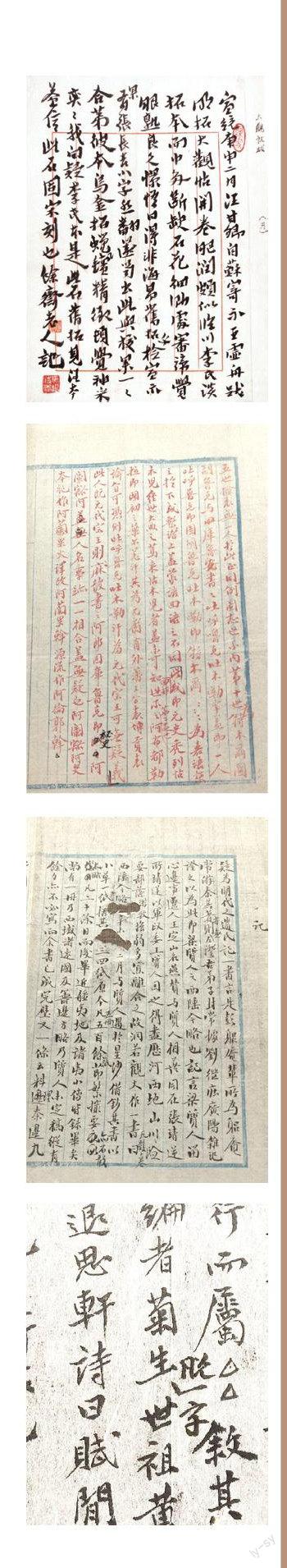

5月12日,我前往国家图书馆古籍岫内的文津阁古美术馆观看“通人之书————沈曾植墨展”。粗粗看了展览的介绍,此次展出的沈氏遗墨既有不少首次面世的诗词、书札、序跋。也有一些日常的习字手稿,整体来看,确实有不少可资料快,譬如《曼陀罗寐词》未刊稿,收有签首词,皆不见于商务本与中华本,又如《记湿州饱二月初九夜事》《何三所供怀宁县女所情形》(致南京浙江会馆公启》《辞皖藩稿》等文,或记录女子缠足的社会现状,或借小说以讽刺言场。或澄清坊间的传言,或有助于对沈氏交游、生平的考索,皆为现有的沈氏诗文书信整理本所失收。不过我更好奇的还应属其中的十来篇序跋。将这些序跋与已有的整理本对读。可以发现,其中好几篇极可能是钱仲联先生所经跟的“手精”“别啊”,甚至曾引为辑佚的底本。

一、《瑞安先生六句寿膳叙》清稿本与钱先生所见“手稿”之关系

首先谈谈《珊安先生六句寿*叙》。这篇寿序已收入钱先生编校的《海日楼文集》卷四。据题注。钱先生所见此叙有两本一是孙德谦整理的文集纱本二是沈曾植的“手写清稿”。他根据两本异同推断“清稿则为定稿”,故整理此领时以后者为底本。这次展出的“清稿本”显然也接近后者,其中的修改痕迹甚多,而钱氏所见清稿本对应的往往正是遗星展清槁本临改后的面貌。

然而遣墨展清稿本与《文集》并非完全一致,如果不是钱先生整理时出了疏漏,那么遗墨展清槁本应该不是他所见的清稿本,而可能比后者更早。值得注意的是,钱先生在“庶几遇”下提到了一种“手稿”“原钞作‘过之。验手稿,亦作“遇””。而这次展出的清稿本就作“庶几遇之”,或许正是他所见的“手稿”。

二、《记先太夫人手书日用账册》稿本

其实整理完《海日楼札丛海日楼题跋》之后,钱先生仍在辑校寐叟遗作,并于上世纪90年代先后刊出了百余篇沈氏佚文。而这次展出的《记先太夫人手书日用账册》。就曾在钱辑《沈曾植海曰楼文钞佚跋》(六)中披露过,后来又收入了《海日楼文集》卷三。钱先生假乎不曾提到此跋的其他版本,想来应是辑自孙本。对比钱驯本与这一精本,可知钱辑本同样保留了后者修改后的面貌。

然而我之所以不认为钱辑本源自遗墨展稿本,是因为二者也有文字出入。譬如"幅广七八寸"下稿本有“高六七寸”四字,而钱卵本脱稿本作“形为横方”,而钱辑本作“形为两方”∶差别最大的是。稿本无篇末的“告施护辈识之”六字。从新加的这六个字来看。或许钱辑本是出自某个特意抄给沈颖等子辈的清稿本,应该比遗墨展稿本更晚。附带一提,许全胜老师的《海日楼书目题跋五种》固是后出转精之作。但此跋(许本页167-168)据钱辑《佚跋》(六)录文却略有疏误,如“积聚盈一簏”脱“盈”字,“不恒进官燕”之“进”涉上文误作“用”,“五十年间”之“间”误作“见”,恐怕都有必要订正。

三、《记画地图法》《西域水道记跋》《书秦边纪略后》稿本

平心而论,现有的几种瘀叟跋的照印本和国校本中,若论所收更跋之完备、校勘之精审、编次之合理。自然首推许本。但智者千虑一失,像上面说的这种钱辅本不误而许本有误的情况。也难免是存在的。单就本次遗墨展的几篇题跋而言,就有五处谊误。除前述的三处外。还有一处见于《西域水道记跋》。许本作“传至三世,司蒙古法”(页178),而《学海》第一卷第三期(页42-43)、钱辑《佚跋》(一)和《海曰楼文集》(页90)“司”都作“习”,这次遗墨展中的稿本也同样作“习”,从后文说“所云传三世而习蒙古法”来看,作“习”甚是。不过这份稿本的价值远不止此。首先,钱拜本同样保留了稿本修改后的而貌。尤其是在“蒙语、回语之不同”与“此人既元代宗王”之间,稿本还有一段:

此或《元史》“秃到帖木儿”、《经敌大典》之“笃来帖木儿”者,盖未可知。回部世系第二十四世之阿布都牺拉,即国初之叶尔羌汗,其为元膏,有《外藩王公表传》、贡表、谕旨可凭,则吐呼鲁克吐木嘞汗为无代宗王,可无疑义。

而这段前后分别标有记号以示删除,这一意见也体现在钱辑本当中。一概未予收录。

其次,钱辑本与遗墨展稿本相比也有不同,最明显的就是篇末两处。其一,“阿闌》阿······《源流》作阿抡郭斡”一般,精本与《学海》本列为正文,钱辑《佚跋》和《文集》则作小学往文,校语云“此注文手稿作正文,原钞亦然。”其二,稿本与《学海》本都止于此,而钱辑《佚跋》和《文集》此下却还有“愚尝谓……可喟也夫"一大段,校语云“手稿止此。下文改本未见。原钞多误字。”可见所谓“手稿”与遗星展稿本在这两处都相当一致,这买许意味着,这次展出的《西域水道记跋》稿本也是钱先生当初所见的“手稿”,甚至“植按《水逍记》云”一句,钱辑本脱“植”字。也很可能是因稿本此处的自称以“△”代替,钱先生一时漏看,故有脱漏。

钱拇本保留遗墨展稿本修改后的面貌的现象,也见于《记画地图法》。正如展览所示。《西域水道记跋》与《记画地图法》(书秦边纪略后》同放在一个信封内,信封上有王遽常先生题字“记画地图法西城水道记跋书秦边纪略后原稿”。而王先生又是钱先生的同学策挚友,那么这三篇序跋或许均曾为钱先生所见。

至于《书秦边纪略后》,钱先生曾在钱料《快跋》(二)中公布过,又收人《文集》卷二(页91-95)。在《佚娥》中,钱先生疑屡提及一份“别稿”,和底本差异颇多,有一处还认为底本误而引稿“是”。到了《文集》中,钱先生则针对这篇序跋的版本情况做了更清晰的交代

此篇公有两手稿,一为草稿,印原钞本所自出,一为清稿,与草稿不同,直有评略,不知孰先孰后。推公最后改定,则据第一手稿也。

可以看到,此跋有三个版本一为“草稿”;一为出自“草稿”的“原钞”,即附本一为“清稿”,也就是所谓“别稿”。而许全胜老师则补充说,此跋还见于《学海月刊》创刊号(页43-45),许本即以(学海)本为底本整理。对读《学海》本、钱洲《文集》的别稿异文与此次展品中的稿本。不难发现稿本与别稿的四十多处异文均高度一致,可证这次展出的《书秦边纪略后》稿本确是钱先生所见的“别稿”。更重要的是。钱先生敏锐地发现了这一别稿的重要价值,即订正刘继庄抄录《西陲今略》的时间。《学海》本和孙本都称

壬申春,与质人遇于星沙,夜以继日,了此一尾。

而别稿【称∶

辛未二月,与质人遇于星沙,借钞其书。

于是钱先生在校语中说"辛未为壬申之上一年,壬申春与遇,何以上一年二月得抄其书别稿是,应检原书改正。"因此,在《佚跋》的"辽人王定山……二十余日而毕”这一段中,钱先生就直接改据58隔录文。反倒是许本没有意识到这一点,仍据《学海》本整理,大有“钱本改订了沈跋,许本又改了回去”的意味。此外,2019年新出的《文集》则折中二说,作

壬申春,与质人遇于星沙,辛未二月,夜以能日,了此一路。

似乎也未意识到“辛未”应在“壬申”之前。而如此拼凑。未免显得不伦不类,我想这一处理既然不合于钱辄快跛》,或许并非钱先生的本意吧。

四、《突厥苏侧可汗碑跋》钞本另外一处钱辑本不误而许本误的地方,则见形实厥蒸物可汗钾酸),许本页313的“仕惠有闻”,遗墨展钞本、钱《供跋》(四)与《文集》(页131)都作“仁惠有闻”,甚是。这份钞本引人瞩目之处在篇末。许老师指出,上海图书馆藏有一份《苏伽可汗碑考证》纱本,正是寐叟此跋,而篇末与钱辑本不同

此脾母关特勤皆有脾阴,有脾侧,皆畏吾儿字书,即康照圣谕所谓“托点书”,字头形体颇有与国书相近者,厄鲁特人能识之,如使厄鲁特辨其字篆、蒙古人译其语侧可读,其有裨益考证,当益不满也。

许本曾怀疑“蒙古人译其语侧可读”之“恻”为“则”字之误,但如若再与这次展出的钞本对读,恐未必然∶

此碑与关特勤皆有碑朋,有碑侧,督(畏香儿)【突厥】字〔【不可识))〔形与《唐会要》所载群收印字略相同。〕〔书,即康熙圣谕所谓“托点书”,字头形体颇有与国书相近者,厄鲁特人能识之,如使厄鲁特辨其字、蒙古人译其语,因、侧可读,其有裨益考证,当益不满也。)或许上图藏钞本衍一“鉴”字、脱一“阴”字,而“阴、侧”乃是说碑阴、碑侧不可识淡的非汉文铭文。另外,钞本由“畏吾儿字”改为“突厥字”,先认为“不可识”,后又从《唐会要》中找到证据,都反映出沈氏对碑阴、碑侧文字的认识的变化。而上图藏钞本与钱辑本之间的桥梁,也借助这次选墨展的钞本得以搭建起来。

五、《跋附清献公墨迹》稿本、沈颖钞本与其他各本之关系

这次展出的《尚书公跋陆清献公墨迹》手稿也颇值得一谈。这份手稿前两纸为探史稿本,撰于“乙卯(1915)孟冬”,也是目前所知的此跋最早的版本,其中的涂乙修改大多被后来各本所吸收∶第三纸为沈颖誉写稿,第四纸为穿叟祖父沈维爵的《谒陆清献公祠》,也是沈须所抄。可以说,这份经由沈颖精心结撰的文本,通过装裱先人手稿与鲁录父祖篇什的方式,重构出沈氏祖孙四代相承的推崇陆陇其道德学问的家族记忆。而若仅就文献价值来说,寐叟的稿本与沈须的纱本,也可补上这篇跋文版本上的缺环。首先,在时间上仅次于稿本的是上海图书馆所藏《陆陇其墨迹册》上的沈跋,许本即据此整理,而许本称此册前篇末钞“蜀浮阁”印,后靠束铃“植”字阳文印,均与1926年商务印书馆本《廉叟题跋》下集相吻合,则《寐叟题跋》此跋应是据《墨迹册》本影印,而《海日楼题玻》据此点校,故《墨迹册》本、《宋叟题跋》本、《海曰楼图跋》本与许本实为同一系统。

这几个版本之外,《同声月刊》第三卷第十一號也收有此踱(页110-111),其与《墨迹册》本系统不同的是,《同声》本前篇末少“后学沈曾植”而后篇末多“而夜不寐,复起书此”两句,这一点正与沈须沙本相吻合。可惜的是,我们只知道凤声。本刊于1944年,沈颖抄《谒陆清献公祠》是1947年,而抄《跋陆清献公墨迹》的时间尚难断定,尽管展览介绍称沈颖略去“后学沈曾植”是为“避父沫”,但假乎不足以断言《同声》本因毫就解纱本,两本的渊源及先后关系还有待进一步的探讨。

六、附论

除了前面提到的序跋外。值得重视的还有《涉园丛刻序》稿本.此本行间偶有校记,可以校订《文集》(页72-73)的说脱。比如“互数百年”之“互”,稿本作“亘”,甚是。又如“曰《人告编》者,菊生世祖黄门君之谏草也”两句。“世”字右上校记称“脱一字。”而《人告编》正是张元济九世祖张惟赤的奏疏。可见此处所脱当是“九”字。

又比如《大观帖跋》,展览介绍称“此跋文字已经钱仲联整理,编人《海日楼题跋》”,可惜于此稿之价值尚未达一间。此稿与《海日楼翘跋》相比没有异文,但细究其间缘故,乃是因钱先生此书正是利用《瘀叟题跋》整理的,而后者下集所收的麻叟手迹甚至铃印位置。竟与此本完全一致,可见这次拍卖的《大观帖跋》极可能就是近百年前《麻史题跋》影印时用的底本。其书法史的意义不容忽视。又如《跋鱼玄机诗集》稿本可能是钱辑《快皲》(三)的底本,《沈曾植题手稿》是两则前人不曾提及的供裁。也是有待研究者关注的。

总而言之。无论是辑佚、校订底叟所撰序跋,还是还原他书写与徐改的过程与心态,这批序破都是极有价值的。