卢森堡退休警官在乍洞村见证中国扶贫

文/刘婷

2018年3月,正值广西宜州乍洞村的百香果园开始播种的季节。月底前,果园需要搭建完40亩的百香果架,这可急坏了乍洞村的第一书记谢万举。由于村里的青壮劳力大多外出务工,能帮果园打桩、搭架的劳动力严重不足。为此,谢万举通过微信朋友圈召集了自己的朋友们前来帮忙。

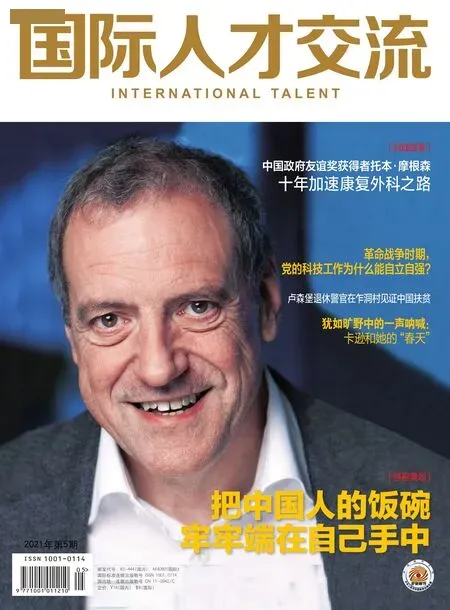

那天,有个朋友带来了一位身材高大的“老外”。“老外”看到正在为果园打桩、搭架子、拉线的人们,二话不说直接下了地,同大伙一起忙碌起来。当时的谢万举万万没有想到,这个来自卢森堡的退休警官尼克,日后会成为自己亲密无间的工作“助理”。

初识乍洞村

2015年,尼克从警官岗位上退休之后,来到了中国。在这里,他被刘三姐的故事和当地山清水秀的自然风貌打动,于是就在刘三姐的故乡广西宜州定居下来。

沿着蜿蜒的盘山小道,尼克第一次来到了群山环绕的乍洞村,顿时就被这座宛如世外桃源的小村庄深深地吸引了。当时的他或许只是遗憾,怎么没有早点发现身边还有如此美丽的风景。但当他走进村子,近距离目睹乍洞村村民的生活时,心情却沉重起来。

当时的乍洞村,全村14个自然屯有近半未通公路,从村中心到其他自然屯需要走上一个小时。很难想象,在路的尽头还有人家。很多村民还居住在墙体开裂、屋顶漏雨的土坯房里,家中几乎没什么像样的物件。因缺乏水源,这里的村民世代都是望天吃水,只能依靠简陋的蓄水池中积存的雨水,不仅取水困难,水也不干净。

尼克为百香果剪枝

不过,尽管自然条件十分艰苦,这里的人们却在为改变命运而不断努力。在谢万举书记的带领下,他们正试图通过发展特色产业来脱贫致富。搭建百香果园种植百香果,就是办法之一。这些都被尼克看在眼里,所以在到百香果园帮忙的当天,他加了谢万举的微信,表达了自己想要留下来的愿望。

在谢万举看来,这位戴着墨镜、背着相机的“老外”更像是一名游客,提出这个要求也只是一时兴起。他对尼克说:“你来干活,可没有工资拿。”没想到,尼克却很痛快地答应了。虽然不知道这个“老外”能在这里坚持多久,但谢万举还是同意了尼克的请求。于是,卢森堡退休警官就在这个中国小山村扎下了根。

乍洞村风光

见证脱贫之路

乍洞村隶属广西壮族自治区河池市宜州区刘三姐镇,位于距离镇政府17公里的大石山区之中。由于交通闭塞、土地贫瘠等原因,这里成了极度贫困村。

2015年11月29日,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》发布,提出到2020年确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫。为了确保这一目标的顺利完成,选派第一书记驻村工作的机制应运而生。

46岁的谢万举是一名退伍老兵,担任第一书记之前,他在河池市宜州区文化广电新闻出版体育局文化市场综合执法大队工作。2016年3月,他被选派到乍洞村担任驻村第一书记,专职负责这个村的脱贫攻坚,成为全中国20多万第一书记中的一员。

在最基层的农村直面困扰中华民族几千年的贫困问题,并找到解决对策,对于谢万举而言,这样的工作无疑充满挑战。通过走访调查,谢万举发现:乍洞村土地资源少且贫瘠,村民常年种植的水稻、玉米、黄豆经济效益较低,农户很难从传统的种植产业中挣到钱。走访之后,谢万举有了主意。当地有种水果叫百香果,对土壤要求不高,且成熟时间短、在市场上也颇受欢迎。谢万举认为,尝试种植百香果或许是改变村里贫困面貌、增加村民收入的一个突破口。

尼克与乍洞村结缘,也正是因为百香果。起初,尽管尼克和谢万举语言不通,只能通过手势和眼神交流,但因为有着共同的目标,他们很快成了朋友。两人一起照顾百香果园,打桩、搭架、拉线、植苗。

1960年出生的尼克,不仅见多识广,而且体格强壮,手脚麻利,无论是整地施肥、翻地除草,还是播种育苗、剪枝浇水,尼克干起来都手到擒来。一个暴雨的晚上,尼克接到了谢万举的电话。当两人赶到地里时,发现刚种下百香果的田地已经变成了水洼。没有丝毫犹豫,两人立刻挖起了排水沟。原本在家中避雨的村民们看到这一幕后,无论男女老少,都拿起了工具,加入了他们。在大家的共同努力下,雨水被及时地排出,大大降低了损失。

虽然种植百香果能够有效增收,但村民各家有各家的情况,并不是每家都适合种植百香果,谢万举还必须在了解每家情况的基础上合理地制订方案,做到精准扶贫。根据广西大学农业专家在乍洞村挨家挨户走访后提出的建议,谢万举和尼克同村民们尝试引入黄瓤西瓜、黑龙茄子、观赏南瓜等特色农作物。在农业专家精心细致的指导下,特色农作物种植在乍洞村如火如荼地开展起来了。

“烈日下的劳作很辛苦,有时,暴雨和干旱等不确定因素带来的损失让人心痛,但村民们相信我们,我们就不能让他们失望。”尼克说。令人欣慰的是,百香果、西瓜和蔬菜的种植喜获丰收,为村民们带来了可观的收益。以前,乍洞村村民的人均年收入仅有2000元,种植高效益的水果和蔬菜后,村民们的年收入可达5000元。为了减轻村民的工作量,尼克还自掏腰包买了德国产的钻孔机,有了这个“帮手”,村民们挖坑打孔省力省时多了!

但尼克最为担心的,还是村里的交通问题。乍洞村14个自然屯较为分散,每个屯居住的村民数量也少,有些自然屯只通仅供人行的羊肠山路,到村中心要走上一两个小时。2018年6月,尼克开始跟着谢万举去山里踩点。俩人每天健步如飞地在大山里来回跑上4个小时,把山里的地形摸得门儿清。有了这个基础,再通过政府支持、群众自筹、企业和社会捐赠等方式,不到两年的工夫,村里的每个屯都通上了水泥路。

通了路,很多工作都有了开展的基础。村里的农产品得以较为快捷地运输出去,外面的人也能够走进这座风景秀美的小村庄。此外,乍洞村还不断拓宽销售渠道,积极通过直播助农平台、电商平台销售其特色农产品。谢万举和尼克在市区找到了定点销售渠道,有时如果农产品的收成好,超过了定点渠道的销售能力,尼克还会跟着谢万举在市区街头摆摊叫卖。有尼克这副西洋面孔在一旁帮着吆喝,往往会引来更多顾客,销得特别好。

在乍洞村,尼克经常跟着谢万举走村串户,中国基层扶贫工作情况复杂、工作强度大,他却从未抱怨过,总是一副热心肠,谁家有困难他都尽己所能地伸出援手。起初,尼克的到来在这个偏远闭塞的村庄引起了不小的轰动,这位身材高大、金发蓝眼的外国人不管走到哪里,都会引起村民们的围观。他总是笑着对大家说:“我不是从天上掉下来的,我来自卢森堡。”没过多久,他就和村民们打成一片,还学会了几句简单的壮语。村民们热情、善良、勤劳和淳朴的品质也深深感染着尼克。

在村民眼中,烈日下的田间地头,大山深处的百香果园,蜿蜒曲折的山路上,新改建的民房里……尼克和谢万举总是形影不离。村民们开玩笑说:“谢书记多了个洋助理哩!”

中国的扶贫模式值得其他国家借鉴

“只需看看乍洞村这两三年的变化,就知道中国的脱贫工作有多么成功。我相信,中国的其他村庄也是如此。”尼克感叹道。近三年来,他每天都在见证村庄的变化。村民们的土房变成了砖房,乡村的土路变成了水泥路,供生活用水的水柜也全部建好。他从未想过,自己可以参与如此有意义的事情。对于这位扎根于中国脱贫一线的卢森堡退休警官而言,没有什么事情比帮助人们过上幸福生活更加令他满足、快乐。

“在卢森堡,政府通过给贫困户发钱来帮助他们脱贫,然后就撒手不管了。在中国,扶贫模式则是以人为本、精准扶贫。不仅选派第一书记到贫困村给大伙出主意,带头干;还对贫困户进行手把手的扶持,给予他们更多的精神关怀。”尼克这样总结自己对中国扶贫工作的观察。

第一书记谢万举坚忍不拔的毅力和乐观向上的精神也深深感染着尼克。他眼中的谢书记仿佛永远不知疲惫,遇到任何困难,谢书记总说,“都是小问题,明天就能解决”。他看到,谢万举在走村串户时,将每家每户的大事小情全部记在本子上,而且放在心里面,想方设法帮他们解决。这位第一书记对村民的付出,其实已经远远超出了本职工作的范畴。“谢万举其实是把村民当成自己的家人一样对待。”

尼克认为,中国的减贫贡献之所以成为全球第一,正是因为有千千万万像谢万举这样奋斗在扶贫一线的人。也正因此,尼克虽然不领一分钱工资,却服气地把谢万举称作自己的“老板”。

“世界上不是只有中国才有贫困人口。但当我们看到统计数据时才发现,在中国已经有这么多人实现了脱贫。”据尼克说,欧洲乃至全世界都很关注中国的扶贫工作,联合国2020年也高度评价了中国的扶贫模式,建议世界上其他国家借鉴中国的扶贫经验。

2020年年底,乍洞村顺利通过脱贫攻坚成果验收考核,实现了整村脱贫。但乍洞村的故事还远未结束,摆脱贫困只是一个开始,乍洞村的村民们将在奔向乡村振兴的路上继续前进。如今,更具规模的猪、牛、鸡养殖产业,用于开拓乡村旅游业的特色农家宾馆,都已经在路上了。不少在外打工的年轻人也回到了村里参与产业的发展。“希望在我们的努力下,更多的年轻人可以回到村子,继续我们开创的事业,给村庄一个未来。”尼克说。

——献给第一书记