读罢此书,我们都是河流布须曼人

柏弗

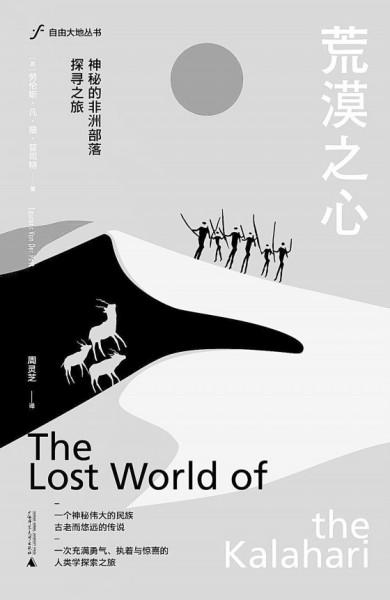

◎ 《荒漠之心:神秘的非洲部落探寻之旅》◎ [英] 劳伦斯·凡·德·普司特著,周灵芝译◎ 广西师范大学出版社2021年3月

有多少难得幸存到当代的传统部落,在工业时代的倾轧和颠覆下,以其古老的历史、智慧与“现代化”周旋,且战且退、艰难图存。当代有几位卓越的观察家,追踪着这些部落的命运,以感受力和道德勇气,毅然站在看来势必被蹂躏、怜悯、同化的部落一边,学习其文化,探索其隐曲,代言其声音,保护其权益。《荒漠之心》的作者、出生在南非的英国探险家劳伦斯·凡·德·普司特就是其中之一。“劳伦斯的作品被赞誉为‘捕捉到古老非洲大陆独特而无法定义的精神,同时他也在努力指明重新发现人类生活中荒野的积极价值观与路径。他在20世纪50年代关于布须曼人的观察与书写引发了学术界对布须曼人的研究与保护……”

普司特1955年深入卡拉哈里沙漠寻找布须曼人时,后者已濒临消亡。两百五十年前,遥远北方的黑人族群大举南下,侵入布须曼人的领地,进一步沿东西海岸和非洲中部向内深入其古老土地的心脏地带,南非白人的祖先则从南端的好望角登陆,从后方拦截他们。自那时起,布须曼人便陷于四面八方的全面入侵。他们没有要求宽赦,也没有人放他们一马。他们只是孤单地奋起反抗,灵巧地用弓箭反击。

从小,普司特的脑海里就有关于这些小猎人的清晰画面,认为一切都对他们不利,似乎连上天乃至生命本身都背弃了他们。但他坚定站在弱势一边,同情这些不屈不挠的反抗者。

在普司特的脑海或内心深处,布须曼人总是与他同在,他甚至微妙地觉得“连大地都逐渐被这种感觉渗透了。自我有记忆以来,我便受到某种深植在南非地理景观中的浓厚忧郁所困扰”。对普司特而言,大地陷入深重哀悼中的理由是因为布须曼人的悲剧故事,“它让高地的蓝天更蓝,空旷的平原更加荒芜,而且在呼啸过山头、横扫过斜坡而抵达河边的风声之外,还有遭驱逐的原住民灵魂要求重生的哭喊。似乎我和大地一样明了,展开在我们面前的是一场伟大演出的背景,只可惜率先创造这景象的‘那个人不见了。”

二战时期普司特在亚洲从军并成了日军的俘虏,时间与动荡、危难与折磨,让他自以为不再心心念念记挂着布须曼人,然而他收到了来自这些小猎人的内心救赎。当他在梦里再次见到布须曼人,醒来时清楚地感到自己会活下来,“心中也明白,环绕着小布须曼人的整个失落的世界又再度和我有了联系,而且依旧完整、鲜明,仿佛这期间并没有任何长年忽视的存在。”

这些深刻的内在链接促使普司特最终踏上寻找布须曼人的旅途。但这样的链接并不会让旅程变得简单,循着内心而去远比任何充满体力挑战的探险更难。

普司特想要寻找的是“真正的布须曼人”。当时已经有许多布须曼人被“驯化”了,农场里常有他们的身影,是纯种布须曼人的后代,数目永远不定。但即便是这些人,甚至是出生在农场里的布须曼人,他们和过去的生活形态脱离,但“也不可能完全抛弃祖先们的生活方式”。

他们“有时仍无法忍受现代人铁石心肠的统治,必须‘出走一段时间,进入四周广袤无垠的沙漠。只有这样定期消失一段时间,他们才有可能继续忍受我们自以为是的统治方式”。

普司特选择在一年中最艰难的时刻——旱季过去、雨季来到前深入沙漠,因为在这时,“只有沙漠精挑细选、千锤百炼的孩子——真正的布须曼人——才能继续在沙漠中忍受酷暑和干渴的考验。留在远离水源和人烟的大凹地里的,是他们的小脚印;也正是这一串脚印如今强烈吸引着我,恍若磁石吸引着铁沙般。”

他从卡拉哈里北部边境展开旅程,寻找传说中的布须曼人分支——河流布须曼人。他深入内陆,在猖獗的昏睡病和一大片沼泽阻隔的地带,沿沼泽边缘寻找他们的踪迹。

普司特历经千难万险,不能说一无所获,只不过他找到的,是河流布须曼人残存的、走向泯灭的影子。他见到一位独居在沼泽深处又聋又哑的河流布须曼人,最终只得“看着他继续穿过燃烧般的水面,进入在暮色中站得挺直的纸草深处。在一日将尽如神话般的时刻”,他觉得这个河流布须曼人“成了他的族人那无言命运的整体象征”。

普司特的第二次尝试尽管充满扑朔迷离的神奇境遇,还找到了布须曼人的古老岩画,但他仍旧和这支孤绝的族群擦肩而过。当他展开第三趟探索时雨季即将来临,时间所剩无几,他决定跟着陪伴他同行的朋友本的记忆,去寻找一个名叫“啜井”的地带,那里还聚居着一些纯种布须曼人。

跟随普司特在沙漠中克服各种磨难、读到他遇见真正的布须曼人时,那种感觉或许也就隐没在达布和这位名叫恩修的布须曼人的传统打招呼里:“你好! 我从远处就看见你了,我快饿死了。”这个年轻的布须曼人把矛往沙里一插,举起右手,五指伸直向上,害羞地走来,答:“你好! 我本来已经死了,但现在你来了,我又活了。”

普司特的心是真正活了过来,他详尽地描述着这个布须曼人:“他全身赤裸,只在腰间围了块小羚羊皮制的胯布;皮肤是新鲜杏子的黄色,有些地方还沾着刚刚宰杀的一头动物的鲜血。总而言之,他身上散发出一股野性美,甚至他的气味都充满了野性大地和野生动物的气息,闻起来很古老,也很呛人,就像蒙娜丽莎的微笑一般神秘。”

失落的布须曼人的世界缓缓展开,恩修答应第二天带普司特一行前往自己的营地。然后我们认识了恩修的朋友鲍绍,“石斧”的意思。接着营地出现了,几栋棚屋“基本上都是同样的蜂巢般的设计,屋顶仔细地用有刺枝叶和草皮覆盖。每座棚屋背后皆有一棵树做支撑,有些枝干上还吊挂着正在风干的鹿肉”。

妇女在棚屋外辛勤地捣碎卡拉哈里沙漠特有的一种瓜(“札玛”,tsam-ma)的种子,在雨季未来时又长又热的干旱季节里,它们能为人类和动物提供最佳的食物和水分来源。恩修的父亲在为弓上弦,妻子在他旁边用小小火堆上一个小小的陶锅煮东西,另一个棚屋里有一名男子正在修理一根用来戳进洞中捕跳兔、豪猪、獾、花栗鼠等卡拉哈里沙漠各种藏身沙下动物的长竹竿。最后一座棚屋外坐着两名最老的人,他们是恩修的祖父母,“两人的皮肤都布满了生命、气候和时间的刻痕,看起来就好像暗褐色羊皮纸上写了某些神秘难解的东方文字。”

这些都和普司特脑海中的画面遥相呼应。

布须曼人和沙之大地的关系在普司特笔下令人动容:“我经常在正午时分看见恩修和他的同伴在我们身旁的淡淡阴影中倒下,立刻睡着。那阴影其实只不过是光线稍暗淡的一个模糊轮廓罢了。与其说他们是因长距离奔跑而疲累,倒不如说是因天气太热而虚脱。这可能是他们所有生活场景中最令人感动的一幕,因为他们对这贫瘠的沙漠大地投以毫无保留的信任,而这对我们来说无法忍受的沙漠,事实上也用它原始的方式慈蔼地回应着他们。他们舒适地贴着地面,在大地温暖的怀抱里睡得香甜。但等他们一醒来,便立刻站起身,仔细观察天空是否有任何云朵或下雨的迹象,好像在他们香沉的梦中,他们也听见大地之母喊着:‘亲爱的老天爷,难道干旱还不结束吗?”

普司特流畅、饱含细节地描述布须曼人的生活智慧、古老的音乐、舞蹈、仪式,他们还和布须曼人一起展开的宏大的大羚羊狩猎之旅。在这振奋人心的字里行间,旅途的漫长、疲惫、两趟探寻的失败、累积的压抑统统得到释放。然后,电闪雷鸣,大雨倾盆而下,艰难的旱季结束,雨季来临。

追寻之旅的尾声总是告别,这种告别里总带着永别的意味,和死亡相近。本告诉普司特,这群布须曼人也会很快拔营朝着雷云而去,至于恩修的祖父母,则会尽力跟在其他人身后慢慢走,走到走不动时,“他们会聚在一起,彼此痛苦地流着泪,把所有能留下的食物和水留给他们,为他们建一座厚厚的刺棘棚,保护他们不受野兽攻击。然后,其余人流着泪,遵循着生命的法则,继续上路。或早或晚,也许在他们的水或食物还没用尽前,就会有一头豹子或者更可能是土狼闯进来,把他们吃掉。那些从艰苦沙漠环境中幸存下来而活到很老的人的命运,一向都是如此。但他们无怨无悔”。

“我们之所以能活在这个世上,是因为过去有人先活过了。”普司特写道。他或许也是透过离别的氛围试图理解死亡:“无论这个结局究竟是饥渴而死,还是被土狼吞食,又有什么区别? 只要我们像这些满脸皱纹的谦卑老布须曼人一样,并未将我们的某个部分置于生命的整体性之上,就会有勇气面对死亡,并赋予它意义。”