数字经济的技术基础、价值本质与价值构成

何玉长,刘泉林

(上海财经大学经济学院,上海 200433)

数字经济的迅速发展推动全球进入数字经济时代。现阶段,数字经济带来的产业创新、技术升级和经济增长如日中天,数字经济相关产业创造的价值占国民经济的份额越来越大。最新数据表明,2019年发达国家数字经济占GDP的半壁江山,达51.3%;美国数字经济规模达13.1万亿美元,占GDP比重为61.0%;德国2.44万亿美元,占GDP比重为63.4%;英国1.76万亿美元,占GDP的62.3%。中国数字经济规模从2008年的0.667万亿美元上升到2019年的5.2万亿美元,占GDP比重从15.2%上升到36.2%①。此次新冠肺炎疫情全球大流行期间,数字经济更是展现出顽强的韧性,实现“逆势上扬”。面对蓬勃增长且对我国经济发展作用愈发重要的数字经济,我们需要深入探究其本质与特征、技术基础、价值本质与价值构成等一系列重要的基础性问题,从而为数字经济战略提供理论依据。

一、数字经济及其特征

数字经济(Digital Economy)源于信息经济,20世纪50、60年代以计算机为标志的数字技术创新带来信息服务行业的兴起;70、80年代,数字技术在国民经济各部门应用加速,信息经济逐渐形成;到80、90年代,数字技术与网络技术相融合,全球范围网络连接生成的海量数据催生出云计算、大数据等数字技术。随后数字技术快速从信息产业外溢,产生出新生产要素和电子商务等新商业模式,人们解释这种新模式为数字经济。Tapscott于1996年发表《数字经济:网络智能时代的希望与风险》一书,正式提出数字经济概念;同时期的Negrponte则将其表述为“数字化生存”(Being Digital)。此后数字经济概念被广泛接受和传播。

何为数字经济?从经济活动的本质来界定数字经济,主要有以下几种观点:(1)数字经济是数字技术(Digital Technology)所推动的经济活动。G20杭州峰会提出“数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”[1]20世纪90年代“信息高速公路”出现,发达国家此时兴起的数字经济主要限于电子商务和信息技术产业,随着近年来大数据和移动互联网的快速发展,数字经济相关产业大幅扩张,已经渗透到国民经济的各个领域。(2)数字经济是数字技术与实体经济相融合的经济形态。中国信通院发布的白皮书显示,数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素,以数字技术创新为核心驱动力,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高传统产业数字化、智能化水平,加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态[2](P3)。正是数字技术融入实体经济才带来经济增长和生产力提高。(3)数字经济是数字化应用的经济形态。Tapscott指出,网络时代的经济是数字经济。在旧经济中,信息流是有形的,而在新经济中,各种信息都变成了数字信息,变成了存储在计算机中的比特,并以光速在网络上飞驰[3](P36)。李长江也认为数字经济就是主要以数字技术方式进行生产的经济形态[4]。(4)数字经济可分为数字产业化与产业数字化两部分。数字产业化是数字经济基础部分即信息产业,具体包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等。产业数字化即使用部门因采纳数字技术而带来的产出增加和效率提升,是数字经济融合部分,包括传统产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升,其新增产出构成数字经济的重要组成部分[2](P3)。

概言之,数字经济是劳动者运用数字技术,创新数字产业和融合其它产业,创造数字产品和其他产品的价值创造活动或经济形态。数字经济是一种新的经济形态,区别于以种植养殖业为主体的传统农业经济、以加工制造业为主体的传统工业经济,也不同于传统商业服务业。数字经济是以数字技术应用创新数字产业和融合相关产业,并带动国民经济发展的新兴经济。数字经济作为一种新的生产方式,改变了传统的劳动方式、交易方式、管理方式和消费方式。数字经济是依靠数字技术与各生产要素融合而创造社会产品价值的经济活动方式,是人类社会经济发展的新阶段。

以数字技术为引擎的数字经济是一种全新的经济形式,在生产要素、产业组织和运行方式上有别于传统农业经济、工业经济,具有自身的特征。

其一是数字数据的要素关键性。劳动力、土地、资本、技术一直是社会经济的基本要素,到了数字经济时代,数字数据登上经济舞台。联合国贸易和发展会议提出:“数字经济扩张的驱动因素是数字数据。……一旦数据转化为数字智能并通过商业用途货币化,就创造出了价值。”[5]可以说,数据这种虚拟形态的生产要素是数字经济的基本要素,是数字经济的细胞。

其二是数字信息的资源共享性。Thierry认为与传统生产要素的排他性和消耗性不同,数字信息作为商品是完全可以复制而不损失质量的,使得数字商品具有公共性和耐久性特征[6]。数字信息资源既具有专用性,即特定行业数据仅适用于特定产业;又具有共享性,在市场经济条件下可以有偿分享,这也为共享经济提供了便利。通过互联网平台可以使各种分散闲置数据信息得以迅速集中和匹配。数字信息的共享性使之有利于各经济主体之间优化配置数字资源,大量节约生产成本和交易成本,从而提高社会生产力。

其三是数字技术的兼容通用性。数字技术依托互联网平台和移动通讯手段实现与国民经济各产业的有效兼容。数字技术的工具和设备,如计算机、大数据、计算平台、软件服务、人工智能等,广泛应用于国民经济各产业,不仅创新了数字产业,也大大促进了传统产业技术升级,推动了国民经济信息化、现代化进程。移动通讯的使用、互联网的线上线下链接、人工智能的拓展,加速了商品生产制造、流通服务、生活消费的循环。互联网+、大数据+、人工智能+,将数字技术功能延伸到国民经济各部门、社会再生产各环节、居民生活各领域。

其四是数字经济的组织平台化。互联网和物联网的广泛覆盖为国民经济的生产和流通之间、生产和消费之间搭建了经济联系的网络平台。江小涓认为互联网平台将相互依赖的不同群体集合在一起,形成低成本高效率的点对点连接[7]。平台成为数字经济时代协调和配置资源的基本经济组织,是价值创造和价值汇聚的核心。数字经济条件下产业组织通过相关平台与实体产业有效连接,使产业组织结构呈扁平化,社会再生产运行加速,资本循环时间缩短,资源配置效率大大提高。

其五是数字产业的融合一体化。数字经济通过互联网向实体产业拓展,促进实体产业的数字化转型和技术升级。这主要表现在新兴互联网行业巨头的线下拓展,尤其是全球信息产业“独角兽”企业通过网络化抢占实体经济领地。另外,传统制造业和服务业也借助互联网从线下向线上延伸,实现数字技术升级,研发新产品,开拓新业务。

最后是规模经济、范围经济和长尾效应并生。规模经济、范围经济、长尾效应是网络服务的3个显著特征[7]。数字经济相关行业突破了商品生产和流通的物理限制,随着互联网等基础设施的逐步覆盖,数字经济大量融入现代农业、先进制造工业和新兴服务业,规模效应明显;数字产业出现企业高固定成本与低边际成本并存状况;在互联网等数字装备生产条件下,数字经济规模扩大、产出大幅增加,产品单位成本大大降低。正如荆文君、孙宝文所言,规模经济使产量大幅增加,导致大型企业出现,范围经济又可以使行业中出现多种业务或产品,满足不同需求,由此又形成消费端的长尾效应[8]。

二、数字技术是数字经济的技术基础

(一)数字经济依赖数字技术作为支撑

数字经济的核心要素是数字技术,数字技术是启动数字经济的引擎和数字经济运行的支撑。数字技术应用带来国民经济新增价值的数字化,数字技术也是数字产品和产业价值创造的基础要素。

20世纪60年代以计算机应用为基础的新兴技术可看作狭义的数字技术。人们借助计算机将图、文、声、像等信息转化为二进制的数字“0”和“1”,进而对其运算、加工、存储、传送与还原,以服务经济活动。由于运行过程需借助计算机对相关信息进行编码、压缩、解码等,因此狭义的数字技术也被称为数码技术、计算机数字技术,或数字控制技术。狭义数字技术是工业自动化阶段的产物,新世纪以来的数字技术已大大突破了狭义的范畴。从广义而言,推动数字经济运行的相关技术都是数字技术,大数据、计算机、互联网、移动通讯、云计算、区块链、3D打印、人工智能,以及相关的软件设计、硬件研制技术都包含在内。大数据是数字经济的基本要素;互联网是数字技术和数字经济的基础平台和运行载体;移动通讯技术和设施是数字经济的运行手段;云计算和区块链都是对数据进行处理的特殊手段和模式;3D打印是数字制造的特殊模式;人工智能是运用计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为,实现智能化运行机制,并广泛应用于国民经济的技术或装备。数字技术在国民经济中应用越广泛,数字产业发展越深化,数字经济领域就越庞大。经合组织(OECD)概言互联网、宽带网络、移动应用、信息服务和硬件构成数字经济的技术基础[9]。

在整个数字技术体系中,大数据是数字经济涉及范围最广、人工智能是数字经济发展最高端的部分。如果说计算机和互联网提供了数字工具和服务平台,那么大数据和人工智能直接作用于国民经济各产业,是将数字技术间接生产力转化为直接生产力的关键。

大数据是借助于互联网、云计算等技术手段进行捕捉、管理和处理的数据集合,也是能融入和赋能实体产业的信息资产。大数据为数字经济提供关键的数字技术支持。一是大数据为数字经济提供基础技术。互联网上的大数据运行、计算机上的数据处理、移动通讯工具的应用等都建立在大数据技术应用的基础上。二是大数据为数字经济提供数字资源。大数据是对现实经济生活海量数据收集处理形成分类识别、便捷应用的数字资源,是数字经济的重要生产要素,故刘业政等认为大数据在商业应用中能实现大价值[10]。三是大数据产业成为数字经济的组成部分。李辉将大数据产业分为3类:大数据直接产业,即由大数据核心技术形成的涉及大数据搜集、处理、存储、分析和云平台经营等业务的产业;大数据关联产业,即服务大数据直接产业的包括集成电路、电子器件、软件开发和智能终端等上下游产业;大数据渗透产业,即大数据技术改造传统产业后产生的智慧能源、智能制造、智慧农业、智慧服务业等新业态[11]。

人工智能及其应用体现数字经济的高端化。人工智能可以理解为执行类似人类认知功能的机器[12]。人们将人工智能技术推动的经济形式称为智能经济(Smart Economy),有时也将数字经济和智能经济混用。其实数字经济包含智能经济,但不限于智能经济;以人工智能为支撑的智能经济也是以计算机技术为基础,智能经济与数字经济交叉重叠,智能经济比数字经济发展层次更高,但数字经济比智能经济应用程度和范围更广泛。以人工智能技术应用为依托的智能经济,将人脑智慧与计算机网络、物理设备相融合,以智能产业和企业为支撑,将人工智能技术贯穿于社会生产、交换、分配和消费的全过程,应用于宏观经济管理与决策[13]。

数字技术作为数字经济的支撑,引发数字经济产业创新。具体说来,数字技术支撑数字经济基础产业,包括计算机、大数据、互联网、物联网、移动通讯等产业;数字技术支撑数字经济先导产业,包括芯片制造、人工智能、软件服务等产业;数字技术支撑数字经济融合应用产业,包括数字农业、数字工业制造业和数字服务业。数字技术应用使得数字产品和数字产业新增价值大量创造出来,推动现代信息科学由间接生产力转化为直接生产力。

(二)数字技术融入生产力要素,提升生产力水平

数字技术也是科技生产力,但其并非生产力的独立要素,而是需要融入生产力要素中发生综合作用。数字技术融入生产力的劳动者、劳动资料和劳动对象三要素中,三要素有机结合在生产劳动过程中,使数字技术转化为直接的生产力;数字技术和生产力三要素融合使生产劳动过程优化,创造价值的能力大幅提升。数字技术正是数字经济价值创造的生产力基础。

首先,掌握数字技术并具有应用经验的劳动者是生产力的主体要素。劳动者是生产力三要素中的能动要素,是生产劳动的关键要素。人类劳动是具有劳动技能和劳动经验的劳动者支配其他要素创造财富的过程。随着经济发展和科学技术的进步,劳动者的能力和素质随之提升,这将使其在生产劳动过程中推动更多物质要素,产出更多财富。数字经济时代的劳动力是能掌握和应用数字技术、能操控数字技术设备的专业性的数字劳动者。数字经济领域的劳动者也有技术层次高低之分,他们可以是研发数字技术和开发数字产品的高端专业劳动者,如数字技术开发和产品设计师、工程师等;也可以是掌握相关数字技术,能操控和维护数字技术装备,从事数字经济生产劳动的技术劳动者,如数字技术应用的程序员、网络管理员等;还可以是数字经济生产流水线、互联网平台上,按指令操作和承担辅助性工序的一般劳动者,如辅助搬运与清扫人员、货物传送人员、快递员等。数字经济的劳动力需要经过一定时期的学习和专门培训才能胜任数字劳动,而这些学习和培训费用构成劳动力价值的组成部分。

其次,以数字技术装备和工具为主体的劳动资料是生产力的物质要素。先进的生产工具是科学技术的物化,经济史的发展过程也是生产工具的不断升级过程。生产工具是生产力发展的重要标志,“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”[14]人类的生产工具从手工工具发展到机器体系,再发展到自动控制装置,进而发展到今天的数字技术和数字装备,这既是生产力发展的结果,也是先进生产力的体现。数字技术及其装备本质上都是劳动资料,是人手功能的延伸。计算机、互联网、机器人等就是数字经济社会先进生产力的重要标志。数字经济条件下的劳动资料是融入了数字技术的劳动资料,即包括数字经济运行所必需的一切硬件和软件设备,以及网络平台设施、现代通讯工具、人工智能设备等,这些数字技术设备是数字经济生产劳动的物质条件。从本质来看,数字技术设备在劳动过程中的作用与机器工具无异;数字经济的劳动资料也是人们生产劳动的“吸收器”。作为劳动资料的数字技术设备并不包揽各产业生产工具,但数字化生产设备和工具是传统机器和工具的升级,也是现时代先进生产力的标志。

再次,包含数据信息的劳动对象是劳动者借助劳动资料作用其上的客体要素。劳动对象是社会生产劳动过程中,劳动者借助劳动工具将劳动作用其上的物质要素。传统生产方式的劳动对象一般指土地等自然物和加工过的原材料等,数字经济条件下,劳动对象依然包括自然物和经加工过的原材料、初级产品等,但还包括经采集和处理过的数据信息。这些信息数据如同原材料和初级产品,能够满足不同部门的生产劳动所需。科技史表明,任何新兴技术的应用都将开发新的劳动对象,并能使劳动者操控的物质对象规模增加。数字技术应用大大突破了人们经济活动的时空局限,扩大和深化了劳动对象范围,劳动对象涉及过去未达到的地下、深海、太空等领域,并再生出新的能源和原材料;甚至劳动对象不再局限于物质要素,还包括虚拟状态的数据、图像等信息要素。互联网和信息传输延伸了人手功能,扩张了人类经济活动范围,大大缩短了劳动者与劳动对象的空间距离,从而节约了生产成本和交易成本。数字技术应用使得劳动者驾驭劳动对象的能力增强,开发劳动对象的广度和深度提升,新能源资源被发掘,新材料被合成利用,人类劳动的产出规模也因之更大。

作为科技生产力的数字技术,通过融入生产力三要素中发生作用,使社会生产力大大提升;数字技术融入国民经济,应用于社会生产劳动,从而带来国民经济新增价值的快速增长。

三、数字劳动是数字经济的价值本质

(一)数字劳动创造数字产品价值

一切商品价值都源于人类劳动,先进技术既是人类劳动的结果,又是人类劳动的条件。根据马克思劳动价值论,商品价值是人类一般劳动的凝结,商品价值以生产商品的社会必要劳动时间来度量,数字经济条件下商品价值也是源于人类劳动。需要进一步解释的是数字经济条件下的劳动与传统经济条件下的劳动的差异性;数字经济劳动过程中数字技术与生产力各要素融合的依据和形式;数字经济条件下社会产品价值中包含的数字技术及其要素价值。只有阐明这些问题,才能进一步说明劳动是数字经济的价值本质。

首先,数字经济的价值创造源于劳动。从劳动的性质来看,数字经济条件下的劳动具有一般人类劳动共同的本质属性,即劳动者借助劳动资料,将体力和脑力作用于劳动对象,创造出有预定目的的劳动产品的活动过程。数字经济劳动都是创造价值的生产劳动,是具有数字技术和劳动经验的劳动者,运用数字技术并与生产要素有机融合创造特殊使用价值的活动过程,也是数字产品价值创造过程。这种数字经济条件下的劳动同样是人的体力和脑力的消耗,但和传统生产劳动相比要消耗劳动者更多的脑力,是包含更多信息技术的科技劳动,也是智能劳动;劳动的结果是产出满足社会需要的物质产品或服务产品,劳动产品是数字劳动的凝结。正是因为数字经济条件下的劳动更具复杂性,包含较高的科技含量,具有数字化、智能化特征,劳动者需要接受专业训练,其劳动效率更高,故生产劳动者在同一劳动时间内创造的价值比传统生产条件下创造的产品价值量更大。

其次,数字经济条件下的劳动是数字化劳动。从劳动过程来看,数字经济条件下的生产力要素融合于生产劳动过程中。数字经济条件下的生产劳动是数字化生产劳动,就是掌握数字技术的劳动者,运用数字技术和设备,作用于劳动对象,并使之发生预定变化,创造出物质的和非物质的劳动成果的经济活动。数字化劳动的主体是掌握和运用数字技术的劳动者,劳动的客体是数字化的生产设备与工具,劳动对象是包含数字要素的原材料与数据信息,劳动的结果是体现生产目的的劳动产品,包含数字化产品和一般普通产品。在数字化劳动过程中,数字技术不仅物化在生产设备中,还融入劳动者及其物质要素中,数字化劳动就是数字技术融入生产力三要素并创造产品价值的活动过程。其公式可表达为:

数字经济生产劳动过程是融入数字技术的生产力三要素有机结合、综合作用的过程。数字劳动产出是包含数字技术的劳动者(Ld)、劳动资料(Md)和劳动对象(Od)的函数。数字技术不是作为独立要素加入劳动过程,而是融入生产劳动三要素而发生作用的。在数字经济生产劳动中三要素并非简单相加,而是综合作用以产生价值,包含旧价值的转移(生产资料的消耗)和新价值的创造(劳动力价值补偿和利润的创造)等过程。

再次,数字经济劳动产品具有数字化特质。数字经济的劳动产品是广泛协作劳动的产物,它表现为各类物质商品和服务品。数字经济的劳动产品包含可量化为价值的数字要素,体现在产业的多部门、生产的多流程和产品价值链的多环节中。一是基础产品的数字化。如计算机、大数据、互联网等本身既是数字劳动产品,同时也为各产业提供基础设备和服务,以数字设备装备国民经济各产业,为国民经济各产业提供初级产品。二是中间产品的数字化。数字技术提供的数字设备与工具、数字物流、数字铁路与航空等产品,以及商业决策服务等软件,能够满足社会生产和服务之需,这部分劳动产品也成为下游产业的生产要素,构成最终产品价值的中间部分。三是终端产品的数字化。数字化、智能化产品和服务可以直接满足居民消费需求,如为居民提供智能运载、智能教育、智能医疗、智能厨房等消费服务。劳动产品数字化还体现在生产与消费的直接融合,如移动通讯工具、网络教育、智能旅游、分享经济等,实现生产、流通和消费一体。与一般制造业产品生产与消费相分离不同,数字服务产品在生产和提供的同时直接满足消费需要。

总之,数字经济条件下的生产劳动,也是具有一定生产目的的劳动者,掌握相关数字技术和运用生产劳动经验,借助数字工具和设备,作用于劳动对象,生产出一定物质产品和服务的数字化劳动过程。其产品价值也是人类一般劳动的凝结,由社会必要劳动时间来衡量,通过市场交换来实现。就生产力要素和劳动性质而言,数字劳动依然可以用马克思生产力要素和生产劳动理论来解释,但数字经济也为马克思相关理论赋予了新的时代内容。

(二)数字劳动具有新型劳动方式的特征

数字劳动是数字经济时代的新型劳动方式。相比较于传统生产劳动,数字劳动在其价值创造过程中具有明显的新特征。

第一,数字劳动是应用数字技术的复杂劳动。从劳动主体劳动者来看,要掌握和运用数字技术,操控和维护数字设备,需要劳动者经历长期学习和专门培训,应用数字技术进行生产劳动也需要劳动经验的积累。数字经济条件下劳动价值创造,体现在劳动成果凝结的社会必要劳动时间中,包含劳动者活劳动的消耗和生产资料物化劳动的消耗。数字经济的劳动产品价值由其包含的劳动时间来决定,这是产品价格的决定性因素,同时受到市场供求的影响。同一时间条件下,复杂劳动创造的数字产品价值数倍于简单劳动创造的价值,要衡量数字经济产品的价值,必须将其还原为简单劳动,只有还原为简单劳动,才能与各类劳动产品相比较、相交换,交换比例要通过市场来实现。当然,数字经济领域的劳动不完全是复杂劳动,也需要部分辅助性的简单劳动,如互联网环境下“骑手”送餐和快递邮件的劳动,共享单车的搬运工作,智能制造条件下的清扫、搬运等勤杂劳动。

第二,数字劳动带来劳动产品边际成本趋于零。传统经济以产品边际成本等于边际收益作为企业产品生产规模标准。“相比较于传统经济,数字经济条件下劳动产品包含的数据处理成本持续下降,边际成本趋于零。”[15]这是因为在互联网和人工智能环境下,初始固定成本投入虽然很高,却逐渐形成沉没成本,随着生产持续和规模扩大,劳动产品平均生产成本逐步下降,边际成本降低,因而总体劳动力投入相对减少,尽管掌握数字技术的单个劳动力的人力资本水平非常高。Goldfarb和Tucker认为数字经济劳动会大幅降低生产和交易过程中的搜寻、复制、运输、跟踪和验证成本[16],这也使边际成本进一步降低,甚至趋于零。数字经济规模经济效应与边际成本下降同步,带来劳动生产率大大提升。

第三,数字劳动推动就业高端化和岗位竞争加剧。一方面,从劳动主体要素来看,数字劳动力具有年轻化、高素质、技能专用性和知识更新快等特点,复杂劳动、智能劳动替代简单劳动、体能劳动,决定了数字劳动就业的高端化,劳动力专业技术约束形成了劳动力转移的障碍,加速了数字技术劳动力年轻化趋势。另一方面,从劳动客体要素看,数字工具替代人力,数字技术快速更新和升级,固定资本更新周期缩短,尤其是核心技术的垄断,使得数字劳动比传统生产劳动的岗位竞争更强烈。此外,数字经济劳动力的高技能、高素质,产生对于传统生产岗位劳动者的“挤出效应”,造成部分传统职业岗位劳动者就业困难和数字经济岗位短缺,引发劳动就业结构调整和就业岗位竞争。正如Tapscott所言,在数字经济时代,竞争不只是来自竞争对手,而是来自四面八方。当信息变得数字化和网络化后,企业的铜墙铁壁就会倒塌,没有企业是安全的[3](P42)。

第四,数字劳动创新了生产劳动方式。一是数字劳动使劳动者与劳动资料通过网络实现线上线下的有机结合。网络环境下线上配置生产资源与线下分散劳动成为可能,产品生产和流通一体化加快。大数据、云计算应用于生产劳动过程,强化了劳动过程管理,劳动协作更为便捷,劳动过程更富有效率。二是数字劳动突破了生产劳动物理空间限制。数字技术尤其是互联网技术应用,优化了生产劳动资源配置,借助网络平台和人工智能,实现了生产劳动集中与分散相结合,生产劳动远程操作替代了传统集中劳动方式,“无人工厂”替代了密集的人工操作,弹性劳动时间成为可能,居家劳动成为社会生产的重要环节,劳动空间场所大大延伸。三是数字劳动促进资源节约和绿色环保。网络平台虚拟环境下的数字劳动,拓展了生产和服务场所,大大节约了能耗、物耗等生产成本以及交易成本;互联网商业服务突破了传统实体店的规模局限,“依托互联网的平台规模极大,联通成本很低,有以去中心化为原则的自动匹配算法作为技术支撑,有着强大的竞争力”[7]。数字物流、数字金融和数字旅游等大大节约了服务成本,提高了服务效率。数字劳动能够节约资源、减少碳排放,更有利于清洁生产和绿色环保。

第五,数字劳动具有明显的经济外部性。由于数字劳动的主要对象数据信息资源具有非排它性和共享性,因而在信息数据交易和应用中,产权界定比较困难,由此产生外部性;在互联网的作用下,各种分散闲置的资产要素的共享成为可能,但也带来对数字资源、知识产权和专利技术使用的控制难度增大,加上数据产品标准不规范、数据确权难,容易产生经济外部性。现实经济社会中,数字劳动既有正的外部性,即生产劳动过程中自有数字资源和产品扩散使用而其他经济主体无需提供有偿回报;也有负的外部性,即在生产劳动中占用其他经济主体外泄的数字资源,或盗用数字资源,由此增加社会成本而未予以补偿。数字劳动过程中的这种外部性,需要根据数字资源外溢和外损状况来判断,通过产权界定来解决。

数字劳动本质上可归结为一般人类劳动,马克思劳动价值论依然可给予最有力的阐述。但数字劳动的新特点,如边际成本趋于零、生产劳动物理空间的突破、生产劳动线上线下融合、劳动平台虚拟化等,是马克思那个时代所没有的,也是马克思劳动价值论没有展开分析的。对数字劳动特点的正确阐释将有利于丰富和发展马克思劳动价值论。

四、数字经济的价值构成

(一)数字经济产品的价值构成反映数字劳动要素的价值贡献

数字经济条件下的产品价值创造是人类应用数字技术进行劳动创造价值的过程。作为一般劳动,这也是生产力各种要素结合,创造出社会产品的过程。数字经济的产品价值创造可以从两个层面来理解。

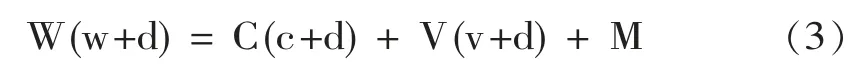

一方面,数字经济产业劳动创造物质商品和服务的价值。数字产业是现代新兴产业,其分类包括:(1)数字设施与设备:互联网、大数据、区块链、计算平台等。(2)数字制造业:计算机、移动通讯工具、芯片、机器人和人工智能设备,以及具有数字控制功能的机械设备等。(3)软件设计业:信息咨询、大数据分析、商业解决方案等。现行统计分类也将以上产业归结为信息产业,这些产业的劳动产品都可看作数字经济产业创造的产品,都可以社会必要劳动时间来衡量其价值,以市场供求关系来调节其价格。概言之,数字经济体现在数字产业部门的劳动是掌握数字技术的劳动者,运用数字装备与工具,作用于劳动对象,创造出新产品(包括物质产品和服务产品)价值的过程。数字产品一方面为产业融合提供中间产品和服务,另一方面直接满足社会生活消费需要。数字产品价值构成可表达为:

数字产品价值(Wd)等于包含数字技术要素的生产资料价值(Cd)、具有数字技术和能力的劳动力价值(Vd)和劳动过程创造的利润(M)之和。数字产品价值Wd是数字产品价格的决定性因素。

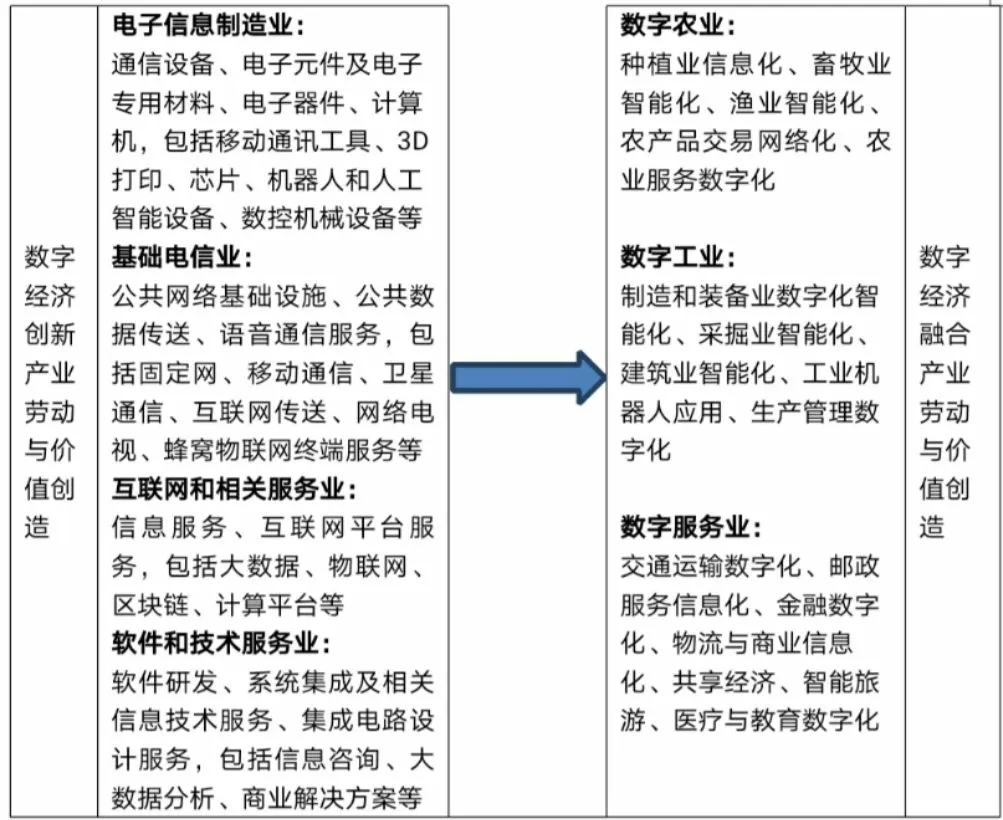

另一方面,数字技术融入国民经济各产业劳动过程所创造的产品和服务的价值。随着数字经济的发展,数字技术广泛实际应用于国民经济各行业,使之产生“数字+”的功能,数字经济拓展到国民经济各行业,由此带来各产业劳动生产率的大幅提高。劳动者在数字经济环境下从事生产劳动,为各行业价值创造赋予数字技术的作用。数字技术与制造业和服务业实现广泛融合,带来生产与流通的高度一体化。由于各产业的特征存在差别,导致其运用数字技术程度不一。如:制造业已经从传统机器生产发展到应用数控机床、计算机控制、人工智能和“无人工厂”;采掘业从传统开采、人工掘进发展到人工智能控制、机器人开采;交通运输业从传统运载工具发展到高速列车运输、现代航海运输和航空运输,城市公共交通尤其是地铁建设和使用,广泛应用数字控制技术;在生物制药和现代农业等领域,数字技术被引入传统生产方式;在商品流通领域数字技术应用普遍,网店和快递服务日益挤占实体店市场份额。此外,现代服务业如互联网金融、旅游服务、医疗服务、教育培训等领域,也广泛采用数字技术。在国民经济各个领域,数字技术和装备应用已经无所不在。融合产业劳动创造的产品价值包含数字要素和普通要素,其价值公式可表达为:

公式(3)中,W包含传统产品价值w和数字产品价值d;C包含传统的劳动资料价值c和数字生产要素价值d;V中包含传统劳动力价值v和数字技术要素价值d;M为利润。

(二)数字经济产业价值构成反映数字劳动对国民经济的贡献

从国民经济的价值构成来考察数字经济,可以揭示数字劳动创造的价值对国民经济的贡献,理解数字经济条件下价值创造源于劳动。

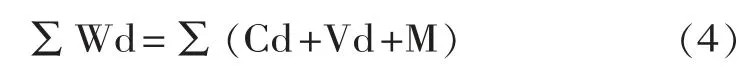

一方面,随着数字技术的发展,催生出新兴的数字产业,如计算机、大数据、互联网、物联网、移动通讯、云计算、区块链、商务软件、3D打印、芯片、人工智能等,这也是数字经济的主体部分。我国国民经济产业统计将上述产业分别纳入电子信息制造业、电信业、互联网和相关服务业、软件和技术服务业(见图1)。这些产业的劳动创造出新价值,即数字经济产业价值。其价值公式可表达为:

数字产业产出的实物形态为社会新增物质产品和服务产品,其价值构成国内生产总值的一部分。从当前经济实践来看,无论是发达国家还是我国,数字产业的国内生产总值增长都呈加速状态,其价值创造增速明显快于传统产业,我国数字经济已经成为国民经济新的增长点。在国民经济统计核算中的数字经济价值主要是数字经济产业劳动创造的价值,目前我国在统计上已经将数字经济产业价值归属于工业产值。数字经济产值在整个国内生产总值中所占比例越来越大,2019年全球数字产业化率15.7%,占全球GDP的6.5%;我国数字产业化增加值7.1万亿元,占GDP比重7.2%②。数字经济产业越来越成为国民经济的支柱产业。同时,数字产业也为数字技术融入国民经济各产业提供了基础。

图1 数字经济创新产业与融合产业及其价值创造

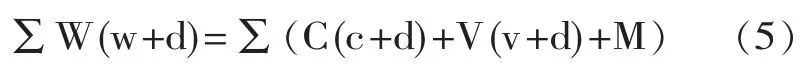

另一方面,数字技术广泛应用于国民经济各产业,带来各产业的数字化升级,形成数字农业、数字工业、数字服务业(这也是数字经济的融合部分,见图1),从而使得各产业劳动生产率大大提高。与数字技术融合的农业、工业、服务业所创造的产品价值也包含着部分数字技术和数字劳动的贡献。其价值公式可表达为:

公式(5)中,∑W是各产业总量中包含的传统产品价值w和数字产品价值d;∑C和∑V中也分别包括传统生产要素价值c和v,以及数字技术要素价值d;∑M为利润总额。尽管国民经济各产业创造的GDP构成中,数字经济价值难以直接度量和分割,但客观上采用数字技术带来的经济增量就是数字经济的贡献。国民经济产业中数字经济劳动创造的价值,可以通过数字技术和设备的应用成本、折旧等数据来测算,经由比较采用和未采用数字技术的同类产品的价值差异得出。当然,数字技术应用还带来整个社会劳动生产率的提高,通过市场竞争和技术竞争,使商品和服务的生产成本降低、价格下降和经济效益提升,增加整体国民福利。数字技术融合于国民经济产业体现产业数字化,数字技术融合产业带来的新增价值占GDP比重即为产业数字化率。2019年全球产业数字化占数字经济比重为84.3%,占全球GDP的35.0%;发达国家产业数字化占数字经济比重达86.3%,发展中国家为78.6%,中国为80.2%③。2019年中国产业数字化增加值28.8万亿元,占GDP比重为29.0%④。

数字技术有效应用于国民经济各产业,主要依赖经济主体驾驭数字技术的综合能力。数字经济劳动充分体现出劳动者在虚拟网络平台上相互协作的重要性,随着互联网基础设施的不断完善,生产和流通环节的劳动协作更为便捷。数字经济具有规模经济特征,其关键是核心技术的研发和应用。产业数字化率更体现出数字技术应用带来的产业价值创造力。从三大产业来看,我国农业数字经济渗透率仅为8.2%,工业为19.5%,服务业达37.8%⑤。数字农业需要拓展规模,数字工业和服务业更需要提升质量。

结语

强调数字经济的价值源于劳动,是对马克思主义劳动价值论的坚持;揭示数字劳动创造价值、数字劳动特征和数字经济的价值构成,是对马克思主义劳动价值论的发展。数字经济是全球新冠疫情后经济振兴的新增长点,也是我国未来的支柱产业。我国必须抢占全球数字经济新高地,以数字经济价值增值带动经济高质量发展。一方面,积极推进数字经济产业化。数字经济产业化重在提高质量,加快攻克数字核心技术,创新数字产业新业态,开发数字经济新产品;提高数字经济效益,增强国家的数字经济竞争力。另一方面,拓展和深化产业数字化。要积极拓展数字技术的产业融合,加快发展数字农业,提升数字制造业和数字服务业。将数字技术和数字经济拓展到国民经济各领域,开拓数字经济新产业,发展数字经济新模式。我国今后应重点推广数字经济+,以数字技术拓展国民经济新模式,以数字技术广泛应用显著提高社会劳动生产率。尤其在先进制造业、现代装备业和新兴服务业领域,广泛采用数字技术,是促进产业升级、实现经济结构优化、提高经济增长质量的必然选择。为此,还需完善数字产品质量标准、防范数字经济市场风险和“独角兽”企业垄断。未来我国将以数字经济引领生产力进步,以数字劳动增进国民财富,实现经济高质量发展。

注:

①数据来源:中国信通院.全球数字经济新图景(2020年)[EB/OL].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/P0202 01014373499777701.pdf,2020-10-14.见第13-17页。

②数据来源:中国信通院.中国数字经济发展白皮书(2020年)[EB/OL].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P0 20200703318256637020.pdf,2020-07-03.见第16-20页。

③数据来源:中国信通院.全球数字经济新图景(2020年)[EB/OL].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/P0202 01014373499777701.pdf,2020-10-14.见第22页。

④数据来源:中国信通院.中国数字经济发展白皮书(2020年)[EB/OL].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200703318256637020.pdf,2020-07-03.见第12页。

⑤数据来源:中国信通院.中国数字经济发展白皮书(2020年)[EB/OL].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/P020200703318256637020.pdf,2020-07-03.见第22页。