大法与小法

——泉州南音“箫弦法”研究

文◎陈恩慧

引 言

一、南音“箫弦法”释义

南音“箫弦法”,是南音①古称“弦管”,亦有“南管”“南乐”“郎君乐”等称谓。特有的一种文化规约,在一定程度上维系了南音特有的文化内涵、音乐精髓和风格韵味。南音界和学界对“箫弦法”的认识并不统一,一些年轻的南音人甚至对它已经全然不知,已有的相关研究也未能给予它充分的阐释;鉴于此,本文通过梳理南音古籍文献和前人研究,实地采访一些代表性的南音名家,结合具体的演奏实践分析,对“箫弦法”进行重新释义,并在补充完善已有研究的基础上,进一步挖掘一些乐语的深层内涵,以期对认识南音的文化内涵及其历史价值,以及对当下开展的南音传承活动有所裨益。

(一)已有“箫弦法”论说

“箫弦法”称谓,是一种组合式命名,由“箫弦”和“法”二者组合构成。“箫弦”代表南音两类不同性质的乐器(箫类和弦类),“法”是关于这些乐器的某些演奏规范。学界对“箫弦法”的认识存在多种说法,究其原因,是对“箫弦”和“法”两者的具体所指对象存在认知差异。

其一,对“箫弦”所指乐器的认知差异。一些人认为,“箫弦”分别指洞箫和二弦。如吕锤宽认为:“南管文化圈所称的箫弦法,指洞箫与二弦以琵琶指法为规范的演奏法。”②吕锤宽《张鸿明生命史:来自遥远地方的音乐》,文化资产局(中国台北)2013年版,第336页。陈燕婷指出:“洞箫、二弦有一些未记录下来的,约定俗成的演奏方法,俗称‘箫弦法’。”③陈燕婷《南音乐器配合的多样均衡之美》,《乐府新声》2017年第1期。另有一些人则认为,“箫”指洞箫,“弦”指琵琶、三弦和二弦等乐器。如曾宪林认为:“箫弦法是泛称……箫弦法即洞箫、琵琶、二弦和三弦的演奏手法。”④曾宪林《南音『谱』的曲调研究》,中国戏剧出版社2013年版,第122页。吴鸿雅认为:“‘箫弦法’是箫弦演奏的规则……就是箫乐器(尺八)和弦乐器(琵琶、三弦及二弦)演奏中配合的基本规则……”⑤吴鸿雅《南音科学技术思想论稿》,中国戏剧出版社2011年版,第164页。

其二,对“法”的理解差异。一些人理解的“法”,是指箫弦演奏的“方法”,即演奏方式。另一些人理解的“法”,是指“法度”,即箫弦演奏的某些行为规范。

可见,对“箫弦”和“法”的认知差异,造成了对“箫弦法”内涵的认知差异,那么,若明确“箫弦”和“法”的具体所指,自然也就明白了“箫弦法”的内涵。

(二)“箫弦法”再释义

目前所见,最早论及“箫弦”的文献是林霁秋编的《泉南指谱重编》(下文简称《重编》),该书“礼部”载:

工尺右旁所注之指诀为主,但此等指诀虽明,似只可为弹琶规则而已,至若全跳、半跳及紧慢点挑,诸诀内中所减工尺等字,恐于节奏箫弦,不知琵琶指法者,或不能顺口念下,兹爰将工尺字字完全写明,仍从旁边加注指诀,则不独使弹琶之人,得以注定指法,而且节奏箫弦者,兼可顺念工尺,如此别类分门,庶几各有专宫,不致顾此失彼。⑥林霁秋《泉南指谱重编》“礼部”,上海文瑞楼书庄1912年版,第28页。

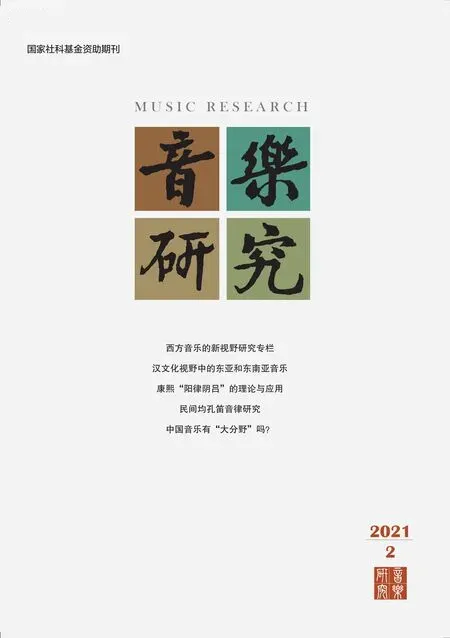

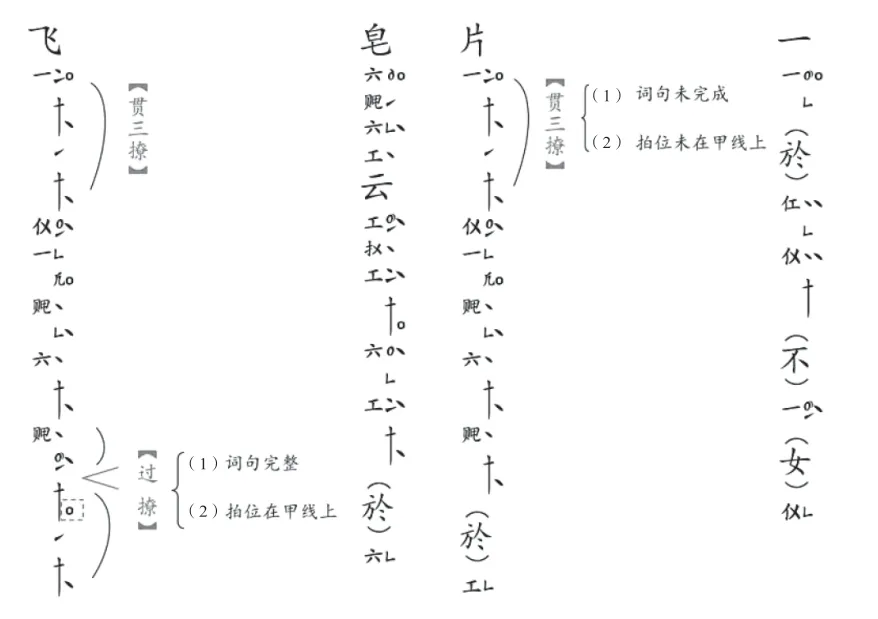

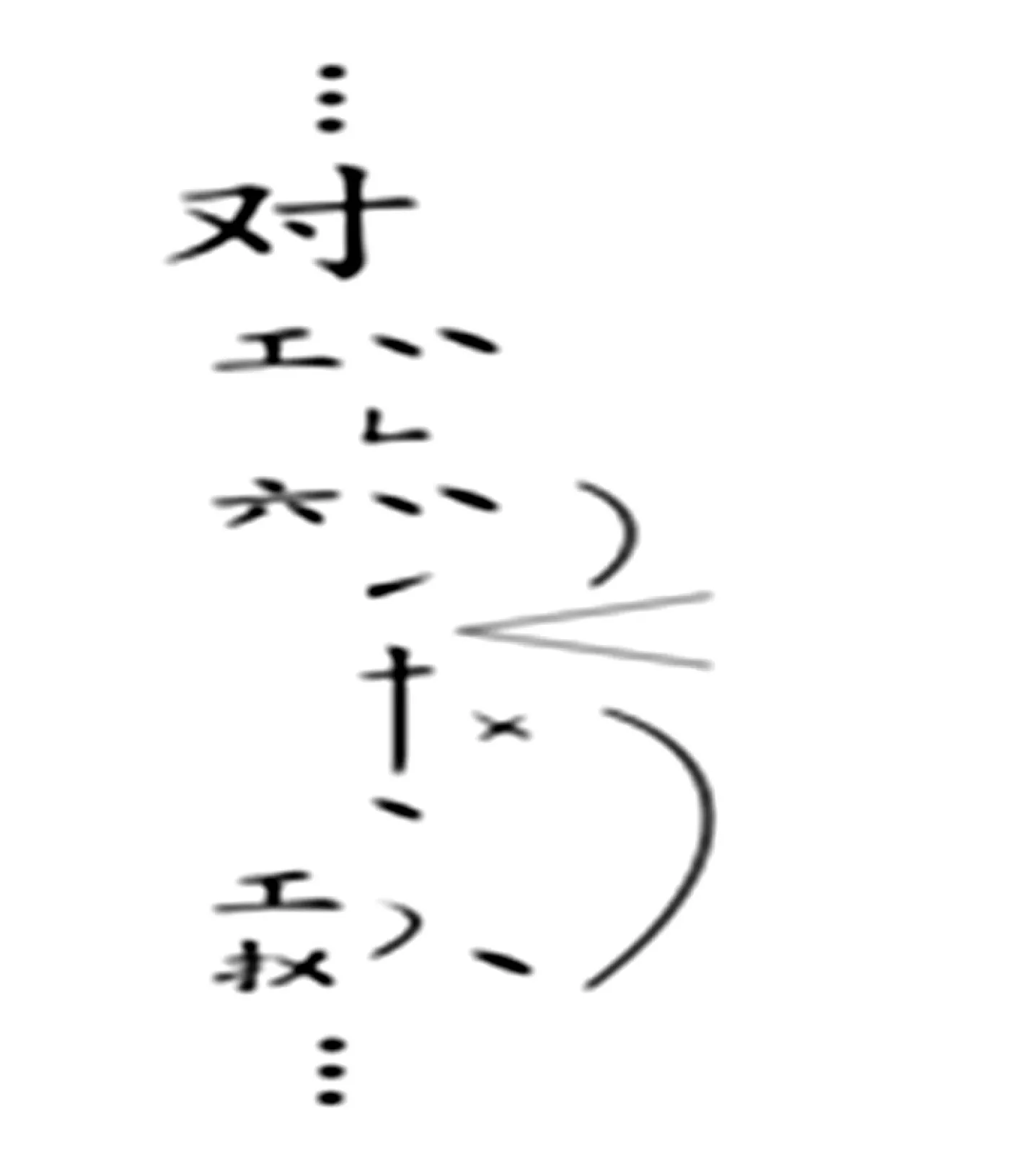

林霁秋有关“箫弦”的论述,是将“箫弦”和“琵琶”区分对待。林祥玉所编《南音指谱》“练习二弦挨法”一节载:“箫弦之道无法一体,二弦者阴阳二气也。”⑦林祥玉《南音指谱》,大稻埕留真印刷馆(中国台北)1914年手抄本,第7页。可见,林祥玉所言“箫弦之道”是针对二弦而论的。另外,刘鸿沟编的《闽南音乐指谱全集》(下文简称《全集》),明确提出了“箫弦法”称谓,并专设“南管箫弦法说明”一节。但饶有意味的是,刘氏在该节罗列的列表术语说明中,明确区分了“琵琶法”和“(加注)箫弦法”⑧刘鸿沟《闽南音乐指谱全集》,菲律宾金兰郎君社1953年版。(见图1),那么,刘氏所讲的“箫弦法”应该不包括琵琶。

图1

在传统南音“上四管”(琵琶、洞箫、二弦和三弦)乐器编制中,四件乐器的演奏均以南音工㐅谱为基础,因工㐅谱主要由琵琶指骨和撩拍符号等共同构成,因此,南音人俗称工㐅谱为琵琶指骨谱。“指骨”是南音人对“琵琶指法”(右手弹奏指法)和“骨干音”(左手按音谱字)的合称。在整个南音界,琵琶的演奏姿势和指骨比较固定、统一,其呈现的曲调也较明确,而三弦的演奏基本等同于琵琶,因此,从“法”是关于“箫弦”的演奏规范来看,用“法”来规范琵琶、三弦两件乐器的演奏是多余的。

综上可以推断出,“箫弦法”之“箫弦”,是指洞箫和二弦。明确了“箫弦”之后,还需要对“法”的内涵做进一步讨论。“法”是一个多义词,也正因其多义性,不同人对“法”的理解也有所不同。前文已经述及,学界对“法”有两种认识:一是指“方法”(演奏方式);二是指“法度”(某些演奏行为规范)。洞箫和二弦的任何一项演奏行为都需要运用方法,若将“法”作“方法”理解,其内涵太过宽泛而失去了具体的所指意义。笔者结合南音前辈口述和唱奏实践认为,“法”是指“法度”,即洞箫和二弦的某些特殊演奏规范,可以说,法度是一种特殊的方法。

至此,本文试着对“箫弦法”进行再释义。所谓“箫弦法”,是指洞箫和二弦,在基于琵琶指骨、撩拍及各自演奏技巧之上,所需遵循的特殊“演奏规范”(俗称“演奏法度”)。“箫弦法”为“箫弦演奏法(法度)”的简称。

在此需要做两点特别说明:首先,前文论及工㐅谱以琵琶指骨为基础,因此,凡是有关洞箫和二弦(后文合称“箫弦”)演奏的讨论,也必然要联系琵琶指法来论述,但琵琶指法本身并不属于“箫弦法”的范畴;其次,凡有关箫弦演奏规范的内容,均属于“箫弦法”讨论的范畴。

下文从“箫弦演奏姿势规范”“箫弦换气换弓法度”和“箫弦润腔法度”三个方面对“箫弦法”展开详细分析。

二、箫弦演奏姿势规范

不管是今之南音人口述,还是旧之南音曲集文献,对箫弦的演奏姿势均有严格规范。但现有关于“箫弦法”的研究,还未见学者将箫弦演奏姿势规范纳入“箫弦法”范畴来讨论。南音上四管四件乐器保留了古代的乐器形制,乐人在使用这些乐器的同时,也延续了这些乐器独有的演奏姿势,这不仅直观体现了南音独有的乐种样貌,也影响着乐器的演奏技巧和声音特质。演奏姿势即是演奏行为的一部分,因此,本文将箫弦的演奏姿势规范,纳入“箫弦法”范畴来论述。

(一)洞箫演奏姿势

《泉州升平奏指谱集》(下文简称《升平奏》)“学吹洞箫法度”和《全集》“洞箫吹法”有相同内容的记载:

夫吹箫之法,坐勿贪椅,双手圆举,如凤展翼。⑨曾省《泉州升平奏指谱集》,升平奏馆阁(中国台北)1927年手抄本;《闽南音乐指谱全集》,第14页。

“坐勿贪椅”,要求吹箫者就座后,不可把椅面坐满。“双手圆举,如凤展翼”,要求吹箫者应保持挺胸精神之势,并形象地将双手持箫姿势比喻成凤凰展翅之状。如今有更为细致的论述:

十指卧箫龙抱柱,双脚扒开八字形。左手按后前一二,三四五孔右手按;和弦试箫把性能,探正风嘴备入曲。身体端正眼平视,随着曲词体表情;神情专注入曲韵,恰似神仙坐鹤行。⑩廖皆明、梁贤文编《安溪县文化丛书(下)·弦管套曲卷一》,作家出版社2008年版。

寥寥数语,已将坐姿、持箫、按孔、吹气和神情状态等洞箫演奏的姿势规范,讲得易懂明了。如此规范,目的是使吹箫者的神情能更好地专注于曲韵。

(二)二弦演奏姿势

《南音指谱》“习练二弦挨法”和《全集》“二弦拉法”也有相同内容的记载:

顶手揭线,以六、一、仜为准,如走手无定,决难齐和……右手提弓,以母、已指按弓,中老兠定马尾,欲拉后线,须将马尾兠紧,丢弓头尾颇易,中腹诚难,必须熟练方能,全在提手有势……要和之时,身必坐正,不可盘腿,弓举正平,切勿偏斜,背弓竖弓,挑起挨落,皆不合法。⑪《南音指谱》,第7页;《闽南音乐指谱全集》,第33页。

二弦演奏,强调坐姿要端正,持琴要方正,不可盘腿,必须将琴筒置于左大腿“中部”,不可像拉二胡一样将琴筒置于大腿根部贴腹处。右手持弓,须用拇指与食指轻按琴弓,中指与无名指勾住马尾。持弓之势决定运弓优劣,运弓须保持水平平稳,切勿偏斜。左手按音时,五个手指应与琴杆、琴弦成“自”字状。

箫弦的演奏姿势规范,既严承古训,又被今之南音人所遵循,足见历代南音人对其之重视。

三、箫弦换气换弓法度

在南音文化圈中,南音人所谈“箫弦法”,狭义地指洞箫换气和二弦换弓的法度(后文简称箫弦换气换弓法度),事实上,这部分内容也确实最为丰富精彩。在唱奏实践中,洞箫与二弦的演奏是一种“共生关系”⑫在实际演奏中,洞箫和二弦总是在配合协调中互为联系,笔者将这种关系称之为“共生关系”。后文有些是洞箫和二弦各自基于琵琶指法特定独立的演奏法度,后文则单独论述。,二者配合之重要性,南音先贤早有强调:

学吹之际,预先讲究起伏顿挫,下逢撵指,声必直贯,若遇点跶,切宜摺声……直贯摺声,讲究不明,吟法含糊,停蓄扰乱,逗字连音,纵有指谱全备,亦何益哉。……弓路札准,直贯一弓而已,箫后方止;逗字摺声,顶手莫动,一弓数字,蓄势缓拉……⑬同注⑧,第33页。

学界对一些箫弦换气换弓法度(如“贯”“折”等)⑭贯,亦称“贯声”,箫弦演奏指法“点挑甲”时,三音一气呵成,不可间断;折,亦称“折声”,箫弦在“点”指奏毕后换气(弓),后接指法“挑甲”连为一声。参见梁继林《南音二弦演奏技法之“贯”与“折”》,《音乐研究》2019年第3期。已有过论述,此不赘述。下文主要对一些容易混淆或鲜为人知的法度及其乐语,做一些挖掘、整理和阐述。

(一)相同指法记谱的不同演奏法

一些琵琶指法组合,从谱面来看其记法完全相同,琵琶和三弦的演奏也完全相同,而箫弦则有特殊的换气换弓法度。

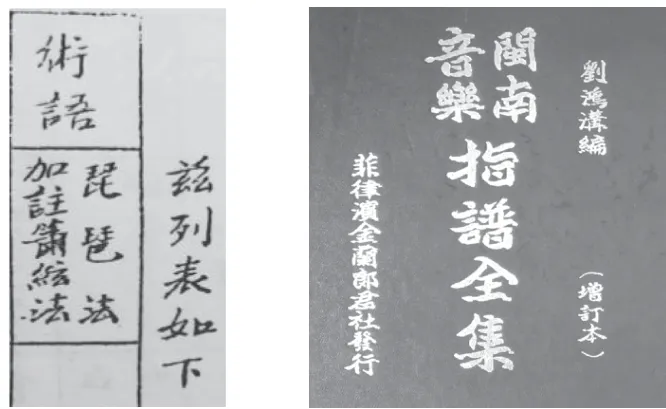

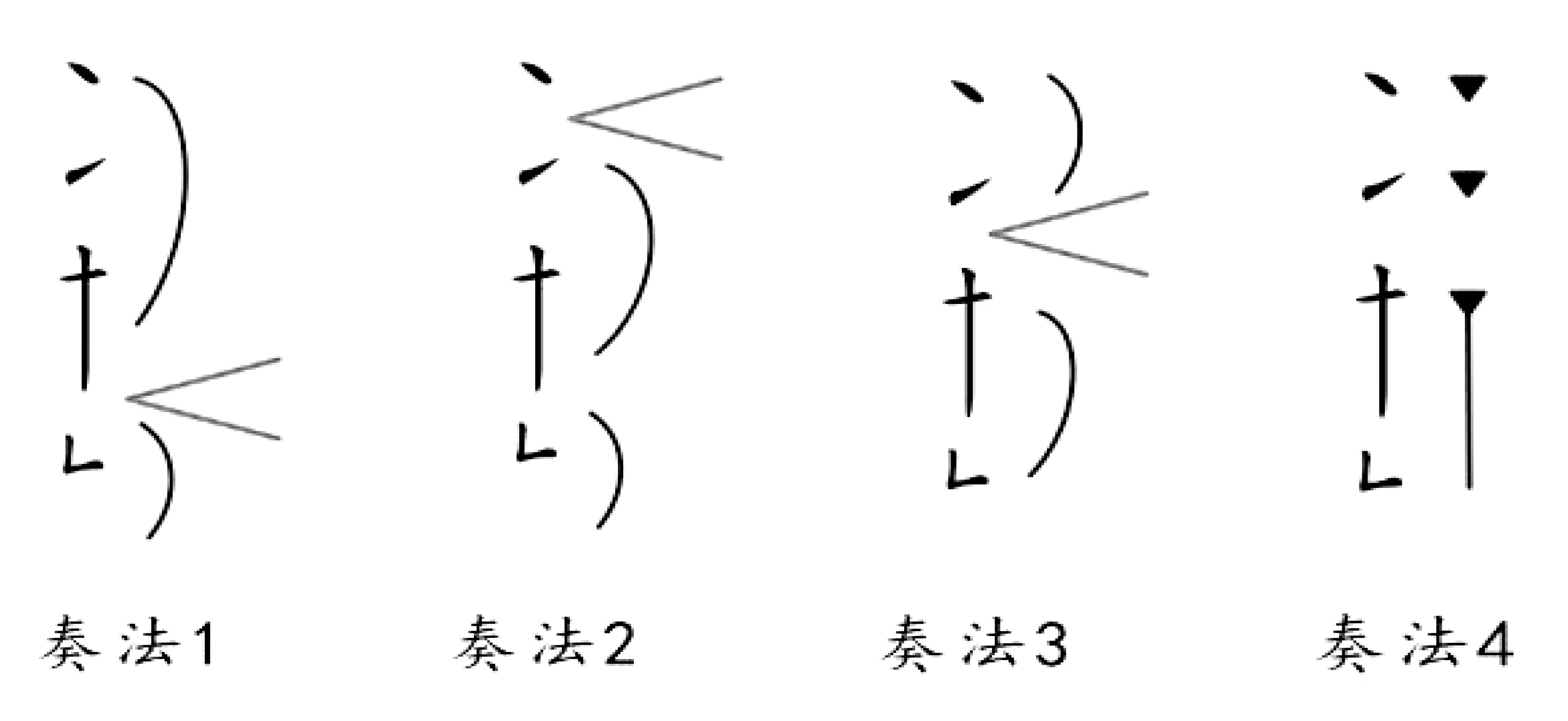

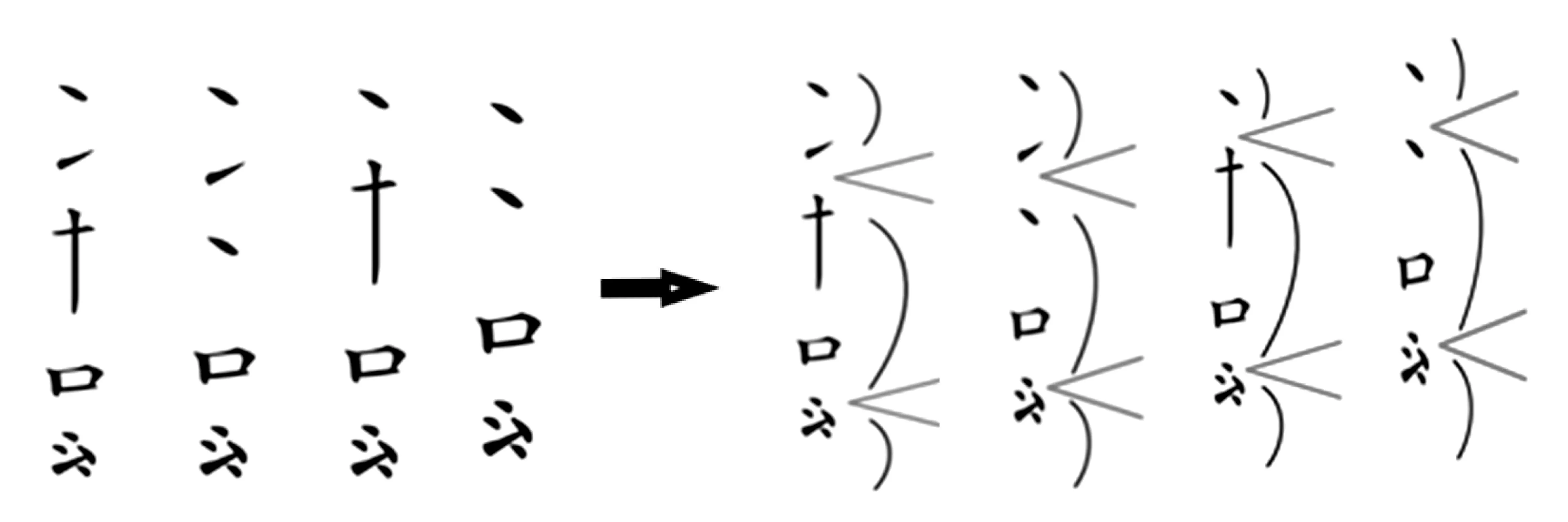

1.过撩与贯三撩

“过撩”与“贯三撩”是南音“上撩曲”⑮南音的撩拍分为:七撩拍()、三撩拍()、一二拍()、叠拍()和紧叠(),民间俗称七撩拍和三撩拍的乐曲为“上撩曲”。中最为典型的两种箫弦演奏法,二者指法记谱都以“点”(丶)、“挑”()、“甲”()三种基本琵琶指法繁衍而成。“过撩”有两种琵琶指法组合记法:一种是“点——挑——甲——挑——甲”;另一种是“点——甲——挑——甲”。“过撩”演奏,要求在“点——挑”指法或“点”指法之后,箫弦需换气换弓,后接指法再连奏为一声(见图2⑯图中标注“<”处表示箫弦换气换弓的地方,标注“)”处,表示连贯不换气换弓。“甲”亦称甲线。)。

图2 “过撩”箫弦演奏示意图

“贯三撩”与“过撩”的差异仅在于箫弦换气换弓点的不同。“贯三撩”法,顾名思义,即箫弦直贯到底完成整个指法组合,洞箫一气呵成,二弦一弓到底,中间不可间断(见图3)。一般情况下,“贯三撩”多用于“点——挑——甲——挑——甲”的指法组合;“过撩”法常位于乐句句末。

图3 “贯三撩”箫弦演奏示意图

然而,国家级南音传承人苏统谋与省级南音传承人丁信昆均表示,早时的“过撩”演奏,箫弦并未有换气换弓的间断处理,而是与“贯三撩”演奏一样,数音直贯到底。丁信昆认为:“造成‘过撩’(箫弦)换气换弓处理(的原因),与师承差异有一定关系。”⑰笔者于2019年8月25日采访丁信昆。王大浩在《泉州南音洞箫教程》中则认为:“洞箫演奏‘过撩’要直贯到底,但由于以前南音演奏、演唱均为业余爱好者,一般没有受过管乐器吹奏的基本功训练,气息很难支撑过撩的‘一口气直贯’,后来就统一改为现在的两口气吹奏。”⑱王大浩《泉州南音洞箫教程》,厦门大学出版社2006年版,第69页。

几位南音传人的说法应该有一定信服力。“过撩”现既已成为南音人所共遵的箫弦法,那么,就不能简单地将其排除。只是“过撩”和“贯三撩”在谱面的记法完全相同,并且经常在一首乐曲中多次出现,哪些地方用“过撩”法演奏,哪些地方用“贯三撩”法演奏,给许多人造成了困惑。笔者综合前人研究和奏唱实践,总结出两个判断依据:一是词句是否完整;二是拍位(○)是否位于“甲线”上。为便于大家理解,现以南曲《风落梧桐》“一片皂云飞”乐句为例进行分析(见图4)。

图4 曲《风落梧桐》片段

从图4可以看出,当指法组合同时满足“词句完整”和“拍位在第一个‘甲线’”两个条件时,用“过撩”法演奏;当指法组合不同时具备以上两个条件时,则用“贯三撩”法演奏;另外,通过大量的实践分析发现,凡具备其中一个条件者,皆以“贯三撩”法演奏。

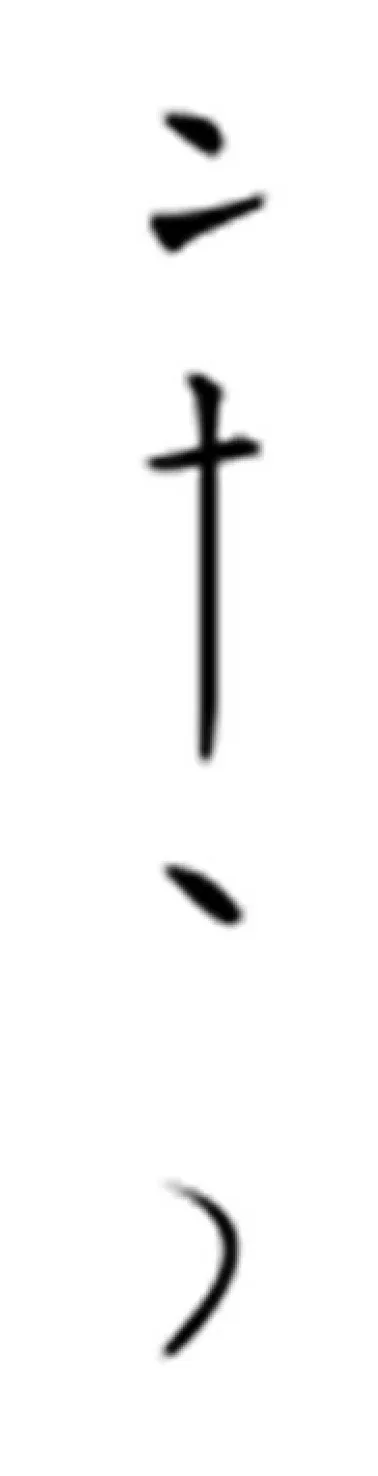

2.“点——挑——甲——去倒”指法组合

图5 指法组合“点——挑——甲——去倒”箫弦演奏示意图

奏法1:“点——挑——甲”+“去倒”。“点——挑——甲”三音箫弦一气连奏,后箫弦换气换弓,再接“去倒”指法。奏者常在连奏“点——挑——甲”前稍做停顿,留有气口,以更好地服务于长音连奏,凸显音乐之“攻夹停续”的效果。奏法1经常出现在《正更深》《出汉关》《三更鼓》《见水鸭》等乐曲。

奏法2:“点”+“挑——甲”+“去倒”。“点”指后箫弦换气换弓,紧接着“挑——甲”连为一声,再箫弦换气换弓,最后再奏“去倒”。需说明的是,奏法2的记谱常在“去倒”后接“全跳()”指法,奏唱时要求“全跳”的第一个音要与“去倒”的最后一个音衔接,故箫弦须从“去倒”一气呵成至“全跳”首音后方可换气换弓。奏法2常见于南音七撩大曲,如《幸遇良才》《月照芙蓉》等。

奏法3:“点——挑”+“甲——去倒”。“点——挑”合为一声,后箫弦换气换弓,再接“甲——去倒”连奏。奏法3后亦常接“全跳”指法,故“甲——去倒”的演奏,亦须连音至“全跳”首音后再换气换弓。目前观之,此法仅见于【北相思】的“大韵”⑲大韵,即乐曲的特征性腔韵。乐句,如《无处栖止》《只冤苦》等曲之“大韵”。

奏法4:“点”+“挑”+“甲——去倒”。该奏法俗称“斩声”,亦有“寸声”“拈声”之称。⑳“寸声”称法,参见《张鸿明生命史:来自遥远地方的音乐》,第339——341页;“拈声”称法,参见《闽南音乐指谱全集》“南管箫弦法说明”列表。“斩声”有斩断声音之意,具有较强的艺术表现力,“点——挑——甲”三音箫弦需顿奏有节、短促而轻盈,“甲”顿音结束后,则要无缝连音至“去倒”指法,演奏力度与音量呈渐强趋势。此法普遍存在于南音各类乐曲,如著名的南音“五大套”㉑㉑ 南音传统五大指套即《一纸相思》《趁赏花灯》《为君去时》《心肝跋碎》《自来生长》。,【相思引】之《风落梧桐》等。

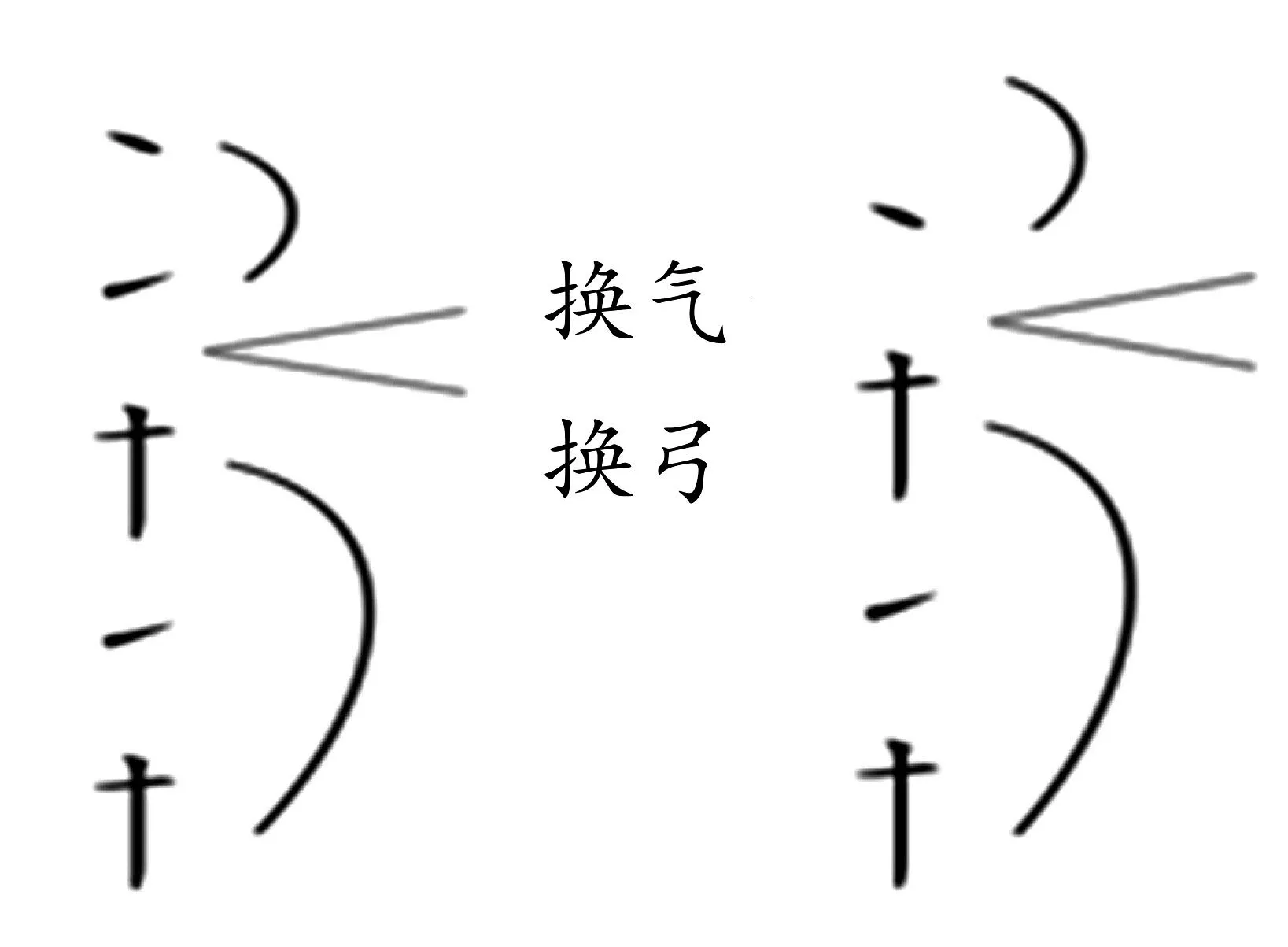

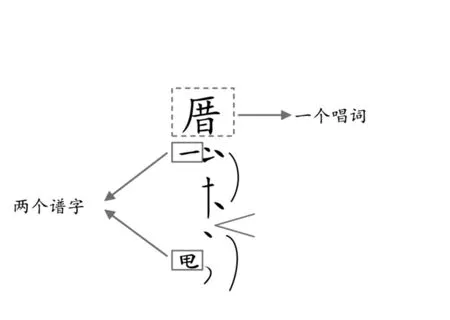

3.“点——挑——甲——点——落指”指法组合

“点——挑——甲——点——落指”的指法组合(见图6),与唱词和谱字的记谱有多种形式,本文重点探讨该指法组合应用于同一唱词内属两个谱字的记谱形式,即“点——挑——甲——点”为一个谱字,“落指”为另一谱字(见图7)。这种记谱形式有两种箫弦法:一种如图7所示,即“点——挑——甲”三音连奏,箫弦换气换弓后再奏“点——落指”;另一种如图8所示,“点——挑”连奏后箫弦换气换弓,再奏“甲——点——落指”。

图6

图7

图8 《对菱花》曲头乐句

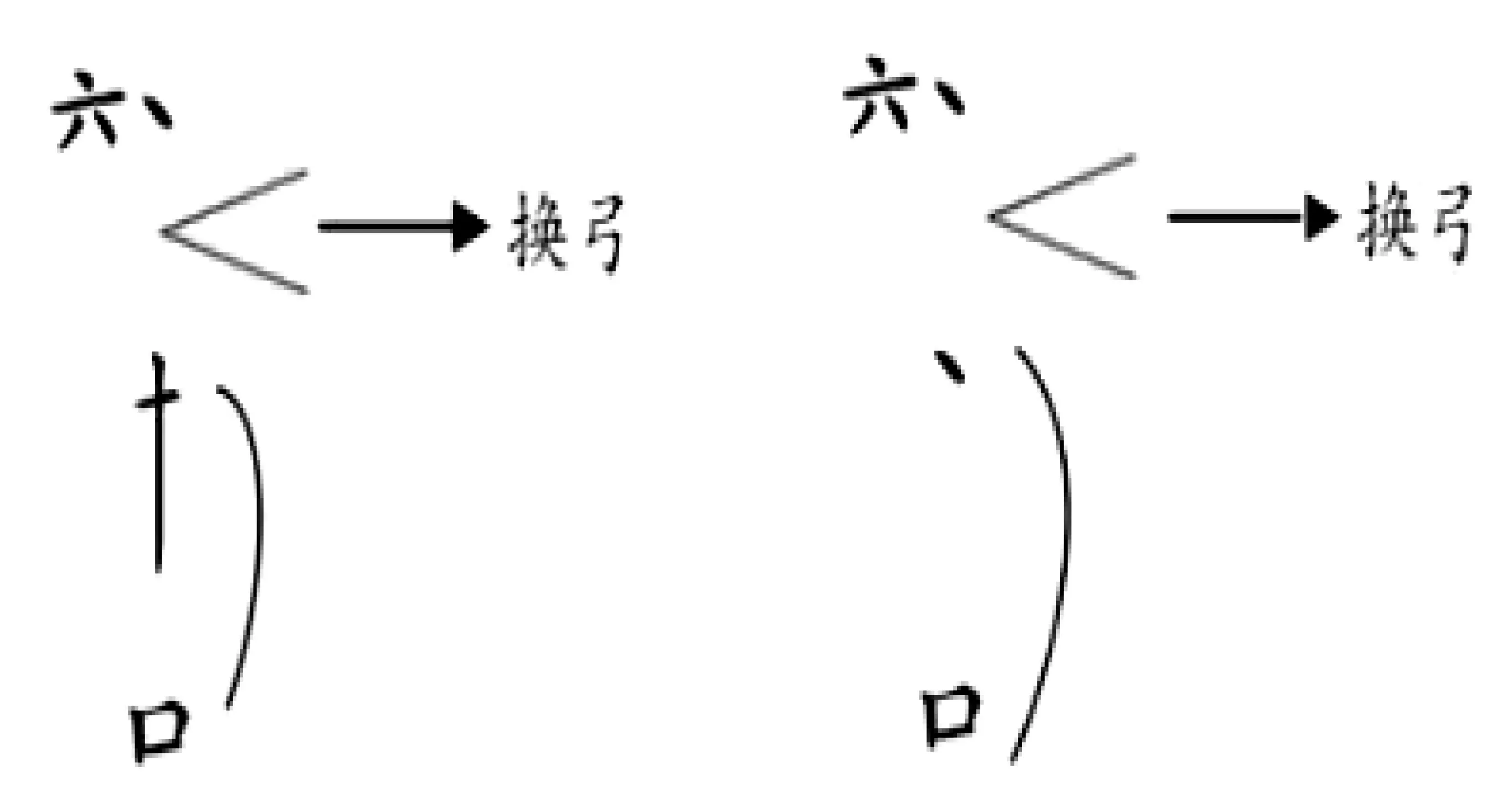

图9 “推帆”“起锭”“顺风拍”图解

第二种箫弦法,特定使用于《对菱花》《一路行》《孤栖闷》三套曲头乐句【中倍·一江风】的“点——挑——甲——点——落指”指法组合。对于这一特定箫弦法,丁世彬曾言:“尚有各僻套之要诀另法,则要特别处理,如《对菱》《一路》《孤栖》之‘推帆’‘起锭’‘顺风拍’……如无按照法度演奏,则传统韵味尽无。”㉒㉒ 丁世彬《闽南弦管概论》,中国(新加坡)上海书局2009年版,第50页。㉓“”为乐曲“开拍”符号,具有启示作用,它与拍位(○)同为每小节的正拍位置。㉔ 这一乐语在南音中有多种意指,二弦的形制也有“十八学士”和“十三太保”之说,即根据二弦琴杆的竹节数量给二弦命名,琴杆18个竹节的二弦雅称为“十八学士”,13个竹节的雅称为“十三太保”。那么,丁先生所说的“推帆”“起锭”“顺风拍”又做何解?

经笔者考证,“推帆”“起锭”“顺风拍”为三套曲头乐句三个撩拍的俗称,以《对菱花》为例,即倒数第二撩(、)称“推帆”,末撩(、)称“起锭”,拍位()㉓㉒ 丁世彬《闽南弦管概论》,中国(新加坡)上海书局2009年版,第50页。㉓“”为乐曲“开拍”符号,具有启示作用,它与拍位(○)同为每小节的正拍位置。㉔ 这一乐语在南音中有多种意指,二弦的形制也有“十八学士”和“十三太保”之说,即根据二弦琴杆的竹节数量给二弦命名,琴杆18个竹节的二弦雅称为“十八学士”,13个竹节的雅称为“十三太保”。称“顺风拍”(见图9)。南音七撩拍的乐曲俗称大曲,其速度非常缓慢,撩拍符号标记为“○、、、∠、、、”,乐曲曲头常以拍位(○)或角撩(∠)起曲,而《对菱花》《一路行》《孤栖闷》三套曲头乐句则从“倒数第二个撩位”起曲,这种情况非常罕见。笔者以为,帆船借风力航行是一种自然现象,南音人借帆船“推帆”“起锭”“顺风”的动作,来形象地描述该特定演奏法的打拍方法,不仅道明了南音“拍”“撩”之间的主次关系,同时隐喻了该撩拍布局的独特性,即两撩(位)之后,顺势而下击打拍位。更让人惊叹的是,此撩拍法俗称看似与箫弦法无关,实则是以撩拍诠释“箫弦法”,箫弦通过“点——挑”后换气换弓的停顿处理,具有蓄力助奏的功能,在加强音乐演奏力度的同时,又强调了拍位,因此,在这一指法组合中,撩拍和箫弦法具有“同构性”。

(二)法度乐语

“箫弦法”是一个“大乐语”称谓,在此“大乐语”称谓之下,南音历代先贤在不断的奏唱实践中总结形成了许多特有的“小乐语”称谓,来形象生动地诠释某些具体的箫弦演奏规范,本文称这些“小乐语”为“法度乐语”。需要说明的是,这些“法度乐语”属特殊的箫弦换气换弓法度。

1.十八学士

“十八学士”㉔㉒ 丁世彬《闽南弦管概论》,中国(新加坡)上海书局2009年版,第50页。㉓“”为乐曲“开拍”符号,具有启示作用,它与拍位(○)同为每小节的正拍位置。㉔ 这一乐语在南音中有多种意指,二弦的形制也有“十八学士”和“十三太保”之说,即根据二弦琴杆的竹节数量给二弦命名,琴杆18个竹节的二弦雅称为“十八学士”,13个竹节的雅称为“十三太保”。法主要应用于南音指套《趁赏花灯》,该套曲第四节曲词“(於)那畏阮去后阮为君恁今”的箫弦法即为“十八学士”法,该法度乐语因该曲词乐句共有18个音位故而得名(见谱例1)。南音的奏唱速度非常缓慢,箫弦在演奏该乐句时,中间不可换气换弓,洞箫要求一气呵成,二弦要求一弓推尽,这对洞箫的气息和二弦的运弓要求颇高,那么,强调“十八学士”法,从某种意义上是用来展现南音乐人的技艺功力。

谱例1 套曲《趁赏花灯》之“十八学士”法

《趁赏花灯》中,还有“十三太保”之说,它与“十八学士”的关系常使一些南音人混淆。据笔者考证,“十三太保”亦称“趁赏十三法”,虽也称之为“法”,但实则是南音人命名该套曲中的乐器演奏(多为琵琶指法)、撩拍变化,以及个别谱字的“十三个乐语”————孩儿拍胸、三星拱照、半月沉江、逆水倒流、弥勒献肚、蝴蝶双飞、喜鹊过枝、空谷传音、龙虾倒摘、十八学士、雄鸡报晓、三呼四唤和螳螂捕蝉,可见,“十八学士”仅是“十三太保”的其中一个乐语,也是曲中唯一与箫弦法相关的乐语。

2.藕断丝连

“藕断丝连”法是箫弦与琵琶、三弦共同配合的演奏法,即琵琶、三弦在休止处停顿时,箫弦仍保持演奏,从而使旋律呈现出似断非断的演奏效果。“藕断丝连”法有四种常见的指法组合记法,其中两种指法组合是由于部分“甲线”没有对应低八度品位的谱字,而以“点”指替代“甲线”衍生出来。此法度的记谱有一定的固定搭配————“甲”(或“点”)指后一般接“歇(,即休止)和全跳()”(见图10)。

图10 “藕断丝连”法指法标记和箫弦法示意图

如图10所示,该演奏法要求箫弦在“甲线”或替代的“点”指前换气换弓,后由“甲”连音至“全跳”的第一个“点”指音再换气换弓,再完成后接指法演奏。实际上,“藕断丝连”法的核心是强调上四管乐器对“甲、歇、全跳”三个指法的演奏处理与协调配合,琵琶、三弦依谱弹奏“点”状旋律,于“歇”指处休止停顿,使旋律呈现如“藕断”之音乐效果,箫弦则以“线”状旋律将音乐延续至“全跳”首音,填补了“歇”指的音乐空白,而使旋律呈现如“丝连”之音乐效果。

3.拈弓搭箭

“拈弓搭箭”法是二弦的一种演奏法。此法有两种指法组合记谱:一是由“点——甲——歇”构成的指法组合;二是用“点”指来替代无对应低八度“甲”谱字,而形成“点——点——歇”的指法组合。不管哪种指法组合,均属一个谱字内,每个指法的时值各为一拍,共三拍(见图11)。

图11 “拈弓搭箭”记谱及二弦演奏示意图

如图11所示,该法度要求二弦分两弓演奏,首弓在“点”指后换弓,第二弓演奏“甲——歇”指,而此处的“歇”指并未完全休止,而是常延音运弓占用其半拍时值。另需说明的是,“点”指的时值原为一拍,但在实际演奏中,二弦仅奏成半拍或不到半拍的时值,其奏法顿促而轻盈,表现出“持弓轻奏”的“拈弓”之意。首弓有启示和铺垫作用,当其奏毕后稍适呼吸停顿,奏者顺势随着首弓的演奏感觉快速换弓,并同步引出第二弓,该法度虽然在演奏手法上弓法分离,但音乐感觉却衔接于一体(表“搭”);也由于换弓有助奏之效,因此,第二弓“甲——歇”的连音(表“箭”)演奏更为坚实稳妥,且力度与音量愈加增强,“搭箭”效果大大提升。

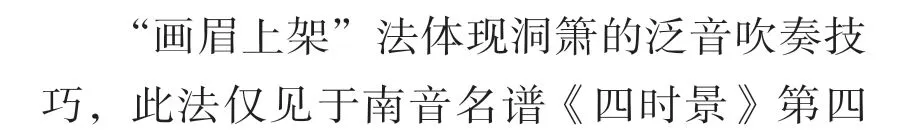

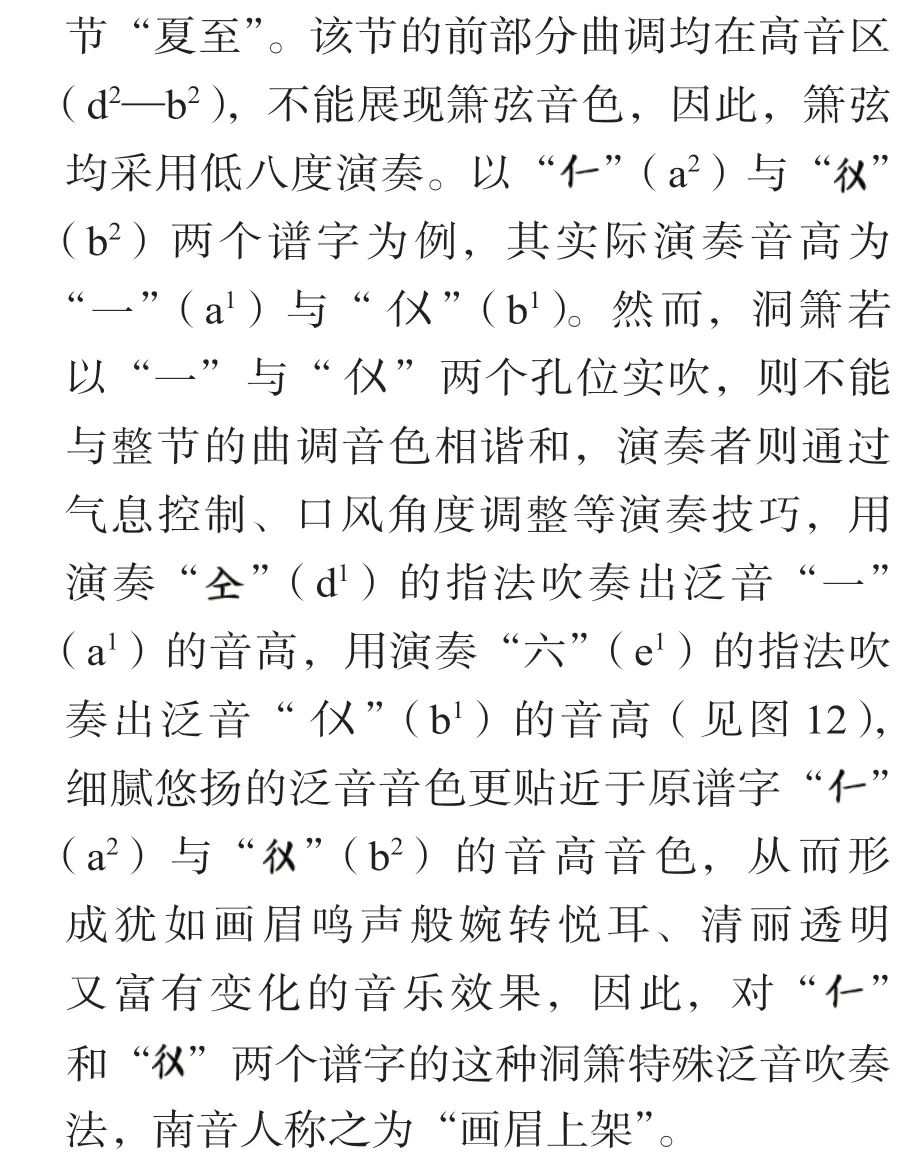

4.画眉上架

图12 “画眉上架”洞箫吹奏示意图

(三)二弦运弓法度

二弦有特殊的运弓法度————外弦空弦必须用“推弓”(按音时则不受推、拉弓限制),内弦无论空弦或按弦都必须用“拉弓”。这则二弦运弓法度,便是南音人所说的“阳顺阴逆”法,该法在《南音指谱》“习练二弦挨法”一节有过详细论述:

二弦者,阴阳二气也,前线和工为阳,后线和士为阴,是以前线挨落,后线抽起,取阳顺阴逆,此一定之理,千古不易者也。㉕㉕ 同注⑦。㉖ 同注⑥,第34页。㉗ 早时南音谱字有“士”与“思”的混用现象,现今谱字“士”相当于g1,“思”相当于g。㉘ 王耀华、刘春曙《福建南音初探》,福建人民出版社1989年版,第377页。

《重编》和《全集》之“二弦考”有类似的说法:

小弦和「工」,阳也;大弦和「思」,阴也;二气相生,是以前线必顺弓而下,后线须逆拉而上,系取阳顺阴逆之义。㉖㉕ 同注⑦。㉖ 同注⑥,第34页。㉗ 早时南音谱字有“士”与“思”的混用现象,现今谱字“士”相当于g1,“思”相当于g。㉘ 王耀华、刘春曙《福建南音初探》,福建人民出版社1989年版,第377页。

上述几个文献的表述意思基本相同。“前线、小弦”,指二弦的“外弦”,“工”音(d2)定弦,为阳;“后线、大弦”,指二弦的“内弦”,“士”㉗㉕ 同注⑦。㉖ 同注⑥,第34页。㉗ 早时南音谱字有“士”与“思”的混用现象,现今谱字“士”相当于g1,“思”相当于g。㉘ 王耀华、刘春曙《福建南音初探》,福建人民出版社1989年版,第377页。音(g1)定弦,为阴。“阳顺阴逆”的二弦运弓法度,是对内外弦运弓方向的象征性描述(见图13)。在南音的历史传承中,南音人始终严格遵循着“阳顺阴逆”的二弦运弓法度,因此,“师父授艺时(便)一丝不苟,常令学生取丝线,把自己的弓首缚于先生的弓末,严格随先生的运弓练习,或推,或拉。”㉘㉕ 同注⑦。㉖ 同注⑥,第34页。㉗ 早时南音谱字有“士”与“思”的混用现象,现今谱字“士”相当于g1,“思”相当于g。㉘ 王耀华、刘春曙《福建南音初探》,福建人民出版社1989年版,第377页。

图13 二弦“阳顺阴逆”运弓法度示意图

此运弓古法,是二弦演奏法的基础,也是确保二弦不失独有演奏形式和风格韵味的重要保障。

四、箫弦润腔法度

“润腔”,南音人俗称“做韵”,是指奏唱者按照一定的方法、规律及个人奏唱经验,对琵琶骨干音旋律进行加花润色,从而使曲调更加丰富美听的音乐处理行为。南音润腔包含:箫弦演奏润腔和曲唱者演唱润腔。两者的润腔方法基本相同,只是在唱曲中两者有主次之别,箫弦作为伴奏乐器用以模仿人声并辅助曲唱润腔。

一些南音人认为南音“润腔”是自由多样的,这样的说法有一定道理,但不够严谨。南音“润腔”的自由多样性,实际上是建立在“琵琶骨干音”和一定“润腔规律”(大同)之上的————呈现出“琵琶骨干音——润腔规律性——润腔多样性”的结构性特征。笔者曾有专文论述过“引、塞、贯、折”等润腔方法,并将润腔装饰音分为上行、下行与代替性三种类型。㉙㉙ 陈恩慧《弦管唱曲之“顿挫”研究》,《中国音乐学》2017年第4期。这些装饰音遵循一定的润腔规律,主要以上下大小二度、三度音,偶有四五度音,对琵琶骨干音进行润饰,演奏箫弦时大家所遵循的这些润腔规律,本文将之称为“润腔法度”。

下文主要对“引”“塞”两种润腔法展开分析,并对笔者已有研究做一些补充。“引”,指箫弦在演奏骨干音之前,先奏一音引出骨干音的润饰行为,“引”音类似于“前倚音”。“塞”,指箫弦在演奏的骨干音之间,填充装饰音以丰富旋律的润饰行为,“塞”音类似于“经过音”。下面以曲《荼蘼架》为例,对“引”“塞”二法加以分析(见谱例2)。

谱例2中,标注A处为“引”法,在骨干音(a1)之前,洞箫以上行装饰音(b1),二弦以下行装饰音(g1),分别引出骨干音(a1)。除了这种“箫高(音)弦低(音)”的润腔法之外,也可用“箫低弦高”的润腔法,这两种“引”法最为常见。另外,箫弦也可以采用相同的装饰音引出骨干音(如谱中A1处)。

谱例2 曲《荼蘼架》(节选)之箫弦润腔法度

谱例2标注B处为“塞”法,在两个骨干音(g1、d1)之间,箫弦可采用相同的下行装饰音(e1)或上行装饰音(a1),对旋律进行填充润色;也可各自做不同的润饰处理,如箫用装饰音(a1),弦用装饰音(e1)进行润色,或两者所用装饰音对换。

谱例2标注C处,箫弦综合了“引”“塞”两种润腔法,对骨干音做多样的润色处理,例如,同一骨干音(d2),可做c1、e1、a三种不同的引音润饰,但其仍遵循大二度或四度的润腔规律。

在此需要强调一点的是,二弦演奏润腔装饰音有特殊规定————装饰音要随主音之弓法,演奏上不可主辅不清,因此,二弦所奏之润饰音与骨干音,必须是在同一条琴弦上演奏的音。

南音“润腔”看似自由多样,实际上有一定的润腔规律。当箫弦所形成的这些润腔规律被南音人所共同遵循,便形成了一定的箫弦润腔法度,当其作用于南音唱奏实践,在一定程度上体现了南音的独特韵味。民间“箫咬弦、弦入箫”的说法,既是对箫弦如影随形般关系的最好诠释,亦是对箫弦润腔法度作用于唱奏的最好诠释。

余 论

“箫弦法”是南音的一种文化规约,对传承南音的文化内涵、音乐精髓和风格韵味起到重要的作用。当然,文化规约并非一成不变,它总是随文化的变迁而不断被打破、被调整,甚至被遗忘。

本文综合古籍文献、学界已有成果,以及笔者的实地调查资料,并结合具体唱奏实践,对“箫弦法”进行了再释义,认为“箫弦法”是指洞箫和二弦在基于琵琶指骨、撩拍及各自演奏技巧之上,所需遵循的演奏规范。本文从“箫弦演奏姿势规范”“箫弦换气换弓法度”和“箫弦润腔法度”三个方面,对“箫弦法”展开了详细阐述,对个别内容学界已有所涉足,或多有歧义的,予以一定的补充和丰富。

“箫弦法”是一个“大乐语”称谓,用来总说“箫弦”的一些演奏规范,它又内含许多具体的“小乐语”内容,因此,“箫弦法”具有“系统性”和“层级性”。

本文认为,“箫弦法”有“大法”和“小法”之分:所谓“大法”,即所有南音人必须共同严格遵循的箫弦法,在一定程度上能体现箫弦的基本特性和整体风格;所谓“小法”,则是在一定的群体、地域范围或师承流派所形成的箫弦法,它是基于“大法”之上的多元性和丰富性,体现出地域、群体或某个师承流派的箫弦特殊风格。“大法”和“小法”也并非一成不变,它们只是针对不同时期、不同群体范围而言,如果“小法”扩展为所有南音人所必须遵循的法度,那么,它即变成了“大法”;反之,“大法”缩小为部分群体所遵循的法度,它就变成了“小法”。因此,“大法”和“小法”是相互独立又相互依存,同中存异又异中存同的辩证关系。二者共同构成了南音“箫弦法”体系,呈现出“法中有法”“法无定法”“法法结合”的文化特征,充分展现出南音文化之精髓、独特神韵与丰富多样性。

总体而论,“箫弦法”内涵深奥,对传承南音文化精髓所起的重要性也是不言而喻的,正如先贤丁世彬先生所强调:

先辈老师教诲,艺精与否,最重要者是否得法,而得法与否,与弦管传统法度脉脉相关……箫弦贯、摺、束、顿、探,要分明。指、谱、曲各套路之要诀……皆要照法演奏,则如流水归源,韵清律明矣。否则,传统韵味尽失,方寸既乱,导致凌乱无章,谈何汉唐遗风也。故弦管者,不学便罢,学必遵章按法而行,则可音准律明矣,是为学者戒。㉚㉚ 摘引自晋江市“思忆南音社”为丁世彬先生所做的语录资料。

的确,诚如丁先生所言,箫弦法度明,则韵清律明、传统不失,这也便是研究“箫弦法”之意义所在。通过对“箫弦法”的研究使笔者深刻体会到,对于传统音乐研究而言,挖掘“乐语体系”对于认识中国传统音乐是非常重要的;同时也应该注意,乐语对于一个乐种而言,是一个系统,而非单一存在;加强中国传统音乐不同乐种间的乐语研究,或许会找到乐种之间的某些历史联系。

——访南音洞箫制作师李志瑜