重庆市江津区河岸带土地利用景观格局研究

邸晓慧 苏英慧 邸桃元 明弘 周宝同

摘要:基于重庆市江津区2010年、2015年、2018年3期土地利用景观变化数据,结合聚类热点分析、景观指数分析、缓冲区分析3种方法,探讨2010年、2015年、2018年重庆市江津区土地利用在河岸带的分布特征和变化规律。结果表明,土地利用景观多样性热点主要位于长江各支流沿岸,且在农村居民点附近分布较多,干流热点分布较少;2010—2018年热点数量逐渐减少,冷点数量逐渐增加,河岸带景观总体格局趋于简单。随着距河道距离的增加,耕地、林地和草地面积所占比例呈增加趋势,建设用地表现为距河道越远,面积所占比重越小,河流影响了河岸带土地利用方式。2010—2018年间沿河道800 m缓冲带内,耕地、林地、建设用地的最大斑块指数、景观形状指数和景观聚集程度持续增加,草地的最大斑块指数、景观形状指数和聚集程度则略有减小,人类活动对河岸带的影响日益增大。

关键词:河岸带;土地利用;景观格局;江津区;聚类热点分析;景观指数;聚集度指数

中图分类号: F323.211文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)07-0223-08

收稿日期:2020-07-22

基金项目:国家社会科学基金重大项目(编号:15ZDC032)。

作者简介:邸晓慧(1994—),女,山西吕梁人,硕士研究生,主要从事土地利用与土壤环境相关研究。E-mail:2472554603@qq.com。

通信作者:周宝同,博士,副教授,主要从事土地利用与土壤环境相关研究。E-mail:379485639@qq.com。

土地利用/覆被变化是人类活动与自然环境相互作用最直接的表现形式[1],是当前景观生态学和土地变化科学研究的热点与前沿问题[2]。近年来,随着人类社会的进步和发展,环境问题日益突显。土地利用过程是人与自然交互过程中最为密切的环节[3],土地利用变化成为全球环境变化的重要组成部分和主要原因之一,成为可持续发展的核心问题,与人类生存息息相关[4]。

目前,國内外许多学者在土地利用景观格局动态演变、驱动力分析以及土地利用变化的生态环境效应等方面进行了大量研究。李秀芬等对晋西北典型生态脆弱区土地利用变化及影响因素的研究结果表明,人口增加和产业经济结构的改变及政策制度驱动了土地利用的变化[5]。刘亚茹等以河南省商丘市为例,研究华北平原农区土地利用变化对生态系统服务的影响,发现频繁的人类活动会引起生态系统服务价值的显著变化[6]。刘吉平等对三江平原土地利用景观格局动态变化和驱动力进行分析,结果表明:人为因素特别是政策因素在土地利用变化过程中起关键作用[7]。刘金巍等研究了2000—2010年新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域土地覆被变化及影响因素发现,流域的自然和社会经济环境与土地利用变化密切相关[8]。丁丽莲等的研究揭示,土地利用方式的变化对生态系统服务价值有重大影响,合理的利用方式下土地的生态系统服务价值会有所提高[9]。

目前关于土地利用景观格局的研究,以流域和行政区界为例居多,而在有河流流经的城市中,河流对土地利用景观格局的形成与演变有重要影响。河流两岸的土地利用结构与远离河流地区的土地利用结构是有区别的,空间尺度不同,河岸带内各土地利用类型的利用率也不同[10]。当前把河岸带土地利用景观格局作为研究对象的研究较少,因此,本研究重点对比不同河岸缓冲分带内的景观分异性,探讨该区土地利用在河岸带的分布和变化规律,以期为合理利用重庆市江津区河岸带土地资源提供可靠的依据。

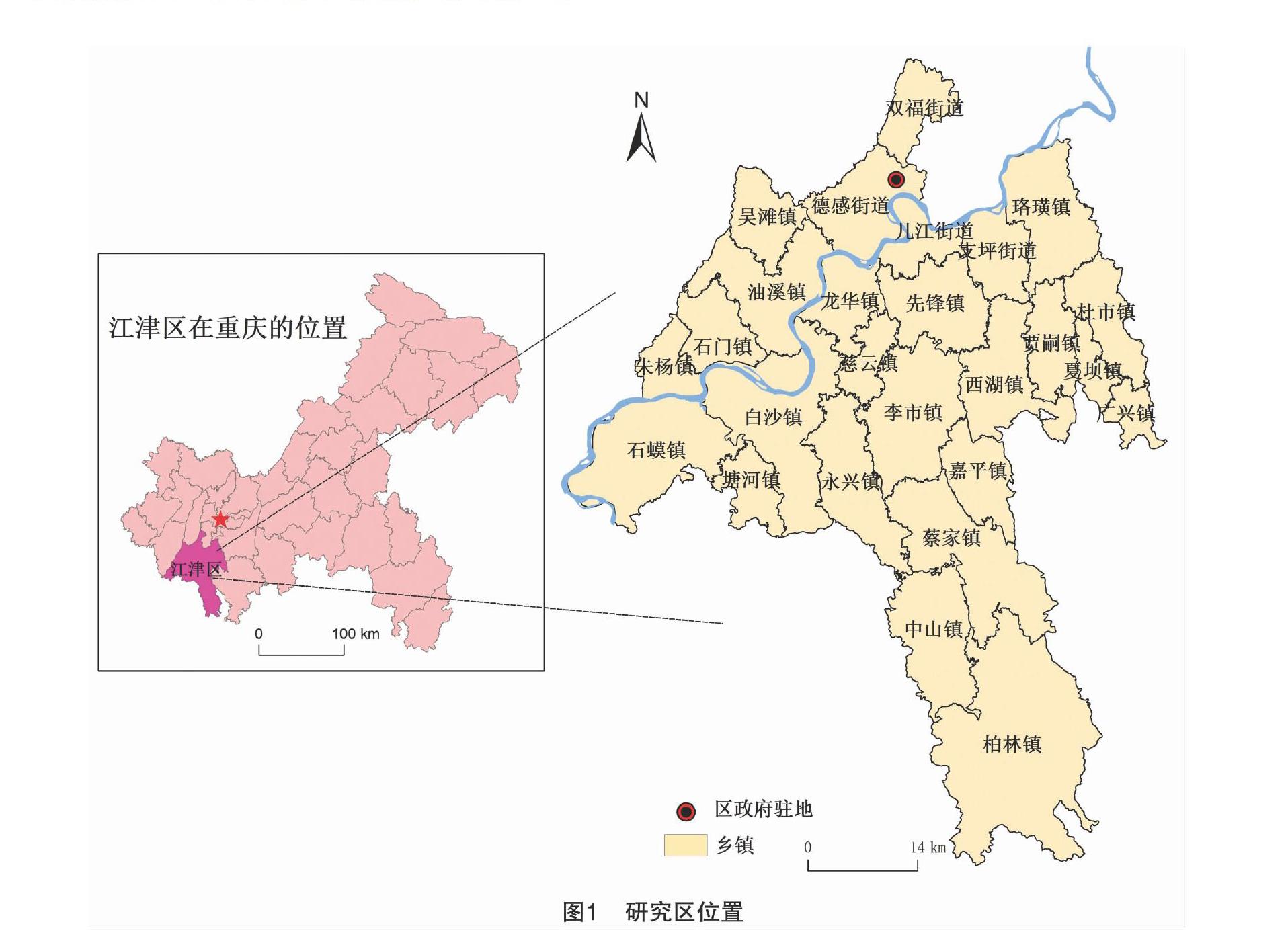

1 研究区概况

江津区位于重庆市西南部(图1),地处四川盆地东南边缘,处于平行岭谷褶皱丘陵区,土地面积3 218 km2,地势南部和北部高,中部低,境内低山、丘陵较多[11]。区内河流均属长江水系,有 127 km 长江黄金水道,长江、临江河、塘河、壁南河、笋溪河、綦江河和驴子溪的流域面积均大于 200 km2,境内共27条河流,流域面积大于 30 km2[12],水资源丰富,河流在城市发展中发挥重要作用。江津区气候类型为亚热带季风气候,夏热冬暖,年平均气温18.4 ℃,年平均降水量 1 001.2 mm。江津区下辖5个街道,25个镇,常住人口近140万人,2018年地区生产总值达902.3亿元,境内下游几江街道、德感街道、双福街道、鼎山街道国内生产总值(GDP)总值比上游塘河镇、石蟆镇、石门镇等高,全区规模以上工业生产总值1 313亿元,工业集中度达96.7%,双福、德感工业园成为重庆市产业示范园。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究所用土地利用现状数据源于重庆市江津区2010年、2015年、2018年3期Landsat 陆地卫星TM数字遥感影像,空间分辨率为30 m,云量均在15%以下,采用监督分类对3期遥感影像进行初解译,在初解译基础上结合江津区土地利用现状图和对应年份的影像进行修正,最终得到江津区2010年、2015年、2018年土地利用景观类型图(图2)。

2.2 研究方法

2.2.1 河岸带提取

本研究选取研究区内具有重要生态意义的长江为对象,在其垂直于河岸向外扩张800 m范围内,设置100 m间隔的缓冲带,将河岸带等间距划分为0~100、100~200、200~300、300~400、400~500、500~600、 600~700、700~800 m共8个不同分带,在ArcGIS中运用空间分析工具,获取8个缓冲带的土地利用数据,分析河岸带土地利用特征。

2.2.2 聚类热点分析

聚类热点分析用于研究局部空间单元和相邻单元的某种属性相关程度,从而识别空间集聚,利用空间聚类方法,可计算出研究区土地利用景观多样性的空间聚集统计热点区域[13],提取统计意义上的显著性高值和低值空间聚类区,了解土地利用景观多样性在空间上的热点和冷点[14]。斑块多样性、类型多样性和格局多样性是景观多样性研究的3种类型,其中类型多样性关注的是不同景观类型在数量上的多与少以及各自的面积占比情况,从而反映不同景观类型的丰富度和复杂度[15]。本研究选取景观类型多样性作为热点分析指标,每个空间单元的景观类型数代表该单元的景观多样性,类型数越多,景观多样性越丰富,反之越单一。

本研究将江津区划分为若干个大小相等的网格单元,然后统计每个单元对应的景观类型数,每个网格内的景观类型数作为其景观多样性值。对每个单元与临近单元的景观多样性值的相互关系进行考量,高值显著聚集区是某网格单元与相邻单元的景观多样性值均为高值的区域,该区即为景观多样性在空间上的聚类统计热点区,说明该区较其他区域有更多的景观类型和更复杂的景观结构,对研究区生态系统起到重要作用。

2.2.3 景观格局指数的选取

随着遥感、地理信息系统技术的进步和景观生态学的发展,景观格局指数为土地利用空间配置的量化研究提供了一种有效的方法[17-18]。本研究选取景观形状指数(SI)、最大斑块指数(LPI)、聚集度指数(AI)3个指标对 0~800 m河岸带土地利用景观动态变化进行有效的阐释(表1)。

3 结果与分析

3.1 河岸带土地利用景观多样性热点分析

依据王国杰等的研究,进行景观多样性空间采样时,样本网格大小为土地利用景观图斑面积大小的2~5倍,才能较好地反映采样区周围景观的格局信息[19]。本研究根据重庆市江津区土地利用景观类型图,结合研究区实际情况,最终采用200 m×200 m的网格进行系统采样,共划分了362 156个网格作为研究单元。本研究采用莫兰指数(Morans I)[16]测算3期土地利用景观类型多样性的空间自相关性(表2),再通过ArcGIS空间聚类热点分析功能,对江津区各年份景观类型多样性进行热点统计(图3)。

由表2可知,Morans I指数均为正值,Z值得分较高且P<0.01,Morans I指数整体上是增加趋势,证明景观类型多样性在空间上存在显著聚类,且随着时间变化,其空间集聚的趋势增强。

由图3可知,从流域尺度上看,研究期内景观多样性热点分布较为分散,热点主要分布在经济不发达的上游地区,冷点主要分布在四面山景区和下游河岸带两侧经济发达的中心城区,热点空间的分布与乡镇经济发展状况存在一定的相关性。从河流等级上看,热点主要分布在长江支流沿岸,干流附近分布较少,江津区内长江干流航运发达,下游几江、德感街道属于中心城区,建设用地集中,单位面积内土地利用类型相对支流较单一;因此景观类型多样性热点呈现出长江支流农村地区分布较多、干流分布较少的特点。从时间上看,研究期内江津区景观多样性热点在数量上有减少趋势,冷点有增加趋势,一方面原西南部支流附近的热点大量转变为冷点;另一方面,德感街道附近及东北部支流附近的冷点数量增加,这主要是因为德感工业园、珞璜工业园等相继建成使得局部建设用地面积迅速增加,这也印证了在这期间江津区工业发展迅速,周围其他地类被侵占的明显特征。

3.2 河岸带土地利用景观结构特征分析

鉴于河岸带范围内未利用地面积较小,变化幅度不大,对研究结果影响小,故本研究选取河岸帶内的耕地、林地、建设用地、草地4个地类景观,分别从土地利用结构特征、土地利用优势特征、土地利用斑块形状特征和土地利用聚集特征4个角度进行分析,利用fragstats软件计算相关指数。

如图4所示,2010年、2015年、2018年耕地在 0~100 m 的河岸缓冲带内占相应河岸缓冲带面积的比例最小,分别为32.24%、28.96%和30.38%;在100~200 m各缓冲带内,3个时期的耕地所占面积比例迅速增加;在200~800 m的各缓冲分带内耕地面积占比呈缓慢增加趋势。3个时期中,2010年耕地在各河岸缓冲带中的面积占比最大,2015年最小,2010—2015年骤减,2015—2018年有所增加,这主要与前期退耕还林强度较大有关。

林地在0~400 m河岸缓冲带内面积占比呈增加趋势,400~600 m林地面积占比除2010年外呈减小趋势,600~800 m呈现增加趋势,离河道越远,林地面积所占比例越大。3个时期中,林地面积在各河岸缓冲带面积占比从2010年至2018年逐时期递增,且2010~2015年增加幅度较大,2015~2018年增加幅度较小,这主要与前期退耕还林政策实施力度大有关。

建设用地在0~100 m河岸缓冲带内面积占比达到峰值,随着距河道距离的增加,建设用地面积持续减少。这主要是由于江津区发展依附长江,工业园区、居民点、交通用地等都分布在近河岸地带,人类活动频繁,各种生产、生活设施都分布在此范围内,因此,越靠近河流建设用地面积越大。

2010年0~800 m缓冲带内草地面积比例最大,且离河流越远,面积越大。而2015年、2018年草地面积在各分带所占比例都远小于2010年,说明2010年之后,0~800 m缓冲带内大量草地被占用,用于城市建设。

由上述结果可知,0~800 m的河岸缓冲带内,耕地、林地和草地面积所占比例均随着距河道距离的增加而增加,建设用地却表现为距河道越远,面积所占比重越小,建设用地主要分在离河流较近的区域。

3.3 河岸带土地利用景观优势特征分析

通过最大斑块指数可对河岸缓冲带内景观的优势度变化进行分析。由图5可知,2010年的耕地最大斑块指数明显小于2015年和2018年,2010年耕地最大斑块指数在0~300 m缓冲带内迅速增加,300~700 m 缓冲带内缓慢减小,700 m以后转为缓慢增加,2015年和2018年耕地最大斑块指数在0~800 m 缓冲带上波动较大。

林地最大斑块指数随着时间的推移整体逐渐增加,2010年林地最大斑块指数最小,在各缓冲带内波动不大;2015年和2018年最大斑块指数远大于2010年,2015年林地最大斑块指数在0~800 m的各缓冲带内整体上增加,2018年林地最大斑块指数在 0~200 m缓冲带迅速减小到最低,200~600 m缓冲带内基本稳定,600~800 m呈逐渐增加趋势。

建设用地最大斑块指数在3个时期内与其他地类相比,均最大。且2015年和2018年在0~800 m各缓冲分带内的变化趋势基本一致,0~200 m缓冲带范围内迅速减小,200~500 m缓冲带内基本不变,500~800 m缓冲带内缓慢减小。在时间尺度上表现为建设用地最大斑块指数逐年增加。

草地的最大斑块指数随着年份增加表现为减小趋势,2010年最大斑块指数在3个时期中最大,且在0~800 m缓冲带上波动明显,而2015年和2018年在0~200 m缓冲带内波动明显,200~800 m 缓冲带范围内缓慢减小。

综上可知,耕地、林地、建设用地的最大斑块指数逐年增加,草地则逐年减小。河流对城市发展模式有明显影响,能影响到河岸带土地利用方式的变化。0~200 m緩冲带内优势景观类型为建设用地和耕地,而在200~600 m缓冲带内,距离河道越远,建设用地的优势度逐渐减弱,耕地、林地、草地景观的偏离度均较小。在600~800 m范围内,耕地、林地的最大斑块指数有所增加,各景观的偏离程度增大。

3.4 河岸带土地利用景观形状特征分析

由图6可知,在0~800 m各缓冲分带内,耕地的景观形状指数基本不变,时间尺度上,耕地的景观形状指数逐时期增加。林地3个时期的景观形状指数随着距河道距离的增加,变化趋势基本一致,在100~200 m缓冲分带内减小,200~800 m缓冲带内趋于稳定,从时间上看林地景观形状指数也逐时期增加。建设用地的景观形状指数在2010年随着距河道距离的增加而逐渐增加;2015年表现为离河道越远,景观形状指数越小;2018年景观形状指数略有减小,总体上建设用地的景观形状指数2018年最大,2015年次之,2010年最小。2010年草地的景观形状指数明显高于2015年和2018年,2015年和2018年景观形状指数基本接近但有减小趋势。3个时期草地的景观形状指数在 0~800 m各缓冲分带内基本稳定,波动较小。

综上所述,耕地、林地、建设用地的景观形状指数逐时期增加,2010年最小,2018年最大;草地的景观形状指数在2010年最大,2015年和2018年均较小。

3.5 河岸带土地利用景观集聚特征分析

如图7所示,在0~800 m分带内,耕地的聚集度指数波动较小,100~200 m分带内略有增加;从时间尺度上看,2018年聚集度指数最大,2015年次之,2010年最小,说明2010年耕地景观主要由许多分散的小斑块构成,此后在人为活动的干扰下,逐渐合并为较大的斑块。200~800m缓冲带上,林地聚集度指数波动变化不明显,2010年和2018年在100~200 m分带内有所减小,2015年在该分带内聚集度迅速增加。建设用地聚集度指数在100~200 m 和600~800 m分带内变化明显,说明这2个分带范围内人类活动较频繁。在200~600 m分带内建设用地聚集度指缓慢下降,从时间上看,建设用地聚集度指数逐年增加,说明建设用地在不断扩张的过程中有大量建设用地的小斑块被合并到大斑块中。草地的聚集度指数与其他地类不同,即随着时间的推移,草地聚集度指数整体有所降低。

综上可知,耕地、林地、建设用地聚集程度随着时间的推移在增加,而草地的聚集度指数在降低,这主要是由于人类活动对建设用地、耕地和林地的影响程度比对草地的影响大,在人为干预下景观斑块由破碎分散布局变为集中布局,而草地在经济发展中处于不断被占用切割的地位,草地集中布局的格局被打破,因此出现了许多分散布局的小斑块。

4 结论与讨论

本研究运用遥感与ArcGIS相结合的手段,通过研究区2010—2018年土地利用景观变化数据,以河岸带0~800 m的缓冲区为研究对象,对河岸带土地利用景观动态变化进行分析,得出以下结论:

通过对重庆市江津区景观类型多样性热点的分析得出,景观多样性热点主要位于长江各支流沿岸,且在农村居民点附近分布较多,干流热点分布较少。2010—2018年热点数量逐渐减少,冷点数量逐渐增加,河岸带景观总体格局趋于简单。分析河岸带土地利用结构可知,随着距河道距离的增加,耕地、林地和草地面积占比为增加趋势,建设用地却表现为距河道越远,面积所占比较小,在 0~200 m 内,建设用地、耕地为绝对的优势景观,河流对城市发展模式有明显影响,能影响到河岸带土地利用方式的变化。分析河岸带土地利用格局动态变化可知,2010—2018年,沿河道800 m缓冲带内,耕地、林地、建设用地的最大斑块指数、景观形状指数和聚集度指数逐年增加,草地的最大斑块指数、景观形状指数和聚集度指数则略有减小,其优势度、聚集程度不断下降。本研究对8个缓冲带的分析是针对整个长江干流河道的,未能考虑到不同河道段的异质性,实际上城市与农村地区会存在明显的差异,而本研究受数据的局限性未能加以具体区分,这也是以后的研究中要进一步深入的方面。

参考文献:

[1]刘纪远,匡文慧,张增祥,等.20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J]. 地理学报,2014,69(1):3-14.

[2]叶晶萍,刘士余,盛 菲,等. 寻乌水流域景观格局演变及其生态环境效应研究[J]. 生态环境学报,2020,40(14):1-12.

[3]熊 鹰,张方明,龚长安,等. LUCC影响下湖南省生态系统服务价值时空演变[J]. 长江流域资源与环境,2018,27(6):1397-1408.

[4]Turner B L. The sustainability principle in global agendas:implication for understanding landuse/land cover change [J]. The Geographical Journal,1997,163(2):133-140.

[5]李秀芬,刘利民,齐 鑫,等. 晋西北生态脆弱区土地利用动态变化及驱动力[J]. 应用生态学报,2014,25(10):2959-2967.

[6]刘亚茹,王 聪,严力蛟.华北平原农区土地利用变化对生态系统服务的影响——以河南省商丘市为例[J]. 应用生态学报,2018,29(5):1597-1606.

[7]刘吉平,赵丹丹,田学智,等. 1954—2010年三江平原土地利用景观格局动态变化及驱动力[J]. 生态学报,2014,34(12):3234-3244.

[8]刘金巍,靳甜甜,刘国华,等. 新疆玛纳斯河流域2000—2010年土地利用/覆盖变化及影响因素[J]. 生态学报,2014,34(12):3211-3223.

[9]丁丽莲,王 奇,陈 欣,等. 近30年淀山湖地区生态系统服务价值对土地利用变化的响应[J]. 生态学报,2019,39(8):2973-2985.

[10]Baudry J,Thenail C. Interaction between farming systems,riparian zones,and landscape patterns:a case study in western France [J]. Landscape and Urban Planning,2004,67(1/2/3/4):121-129.

[11]甘立彩. 基于生态功能评价的小尺度生态功能区划研究[D]. 重庆:西南大学,2010:15-16.

[12]李世佳. 三峡库区县域生态安全格局构建研究[D]. 重庆:西南大学,2018:15-16.

[13]胡明星,李 建. 空间信息技术在城镇化体系规划中的应用研究[M]. 南京:东南大学出版社,2009:86-87.

[14]干晓宇,陈 一,周 波.河流廊道的城市景观生态意义分析——以四川省邛崃市为例[J]. 长江流域资源与环境,2014,23(12):1678-1683.

[15]傅伯杰,陈利顶. 景观多样性的类型及其生态意义[J]. 地理学报,1996,51(5):454-462.

[16]李 洁,王福红,宋晓谕,等. 干旱区流域土地利用覆被空间转型模拟及热点探测——以黑河流域中游为例[J]. 遥感技术与应用,2019,34(1):187-196.

[17]de Mello K,Valente R A,Randhir T O,et al. Effects of land use and land cover on water quality of low-order streams in Southeastern Brazil:watershed versus riparian zone [J]. Catena,2018,167:130-138.

[18]張立强,简 卿,晏希宁,等. 冀西北国家重点生态功能区景观格局时空变化及驱动力研究——以河北省怀来县为例[J]. 江苏农业科学,2019,47(6):231-238.

[19]王国杰,廖善刚. 土地利用强度变化的空间异质性研究[J]. 应用生态学报,2006,17(4):611-614.