脊髓小脑共济失调2型患儿的康复治疗及社区智慧化延续性云康复模式的分析与思考

钱雪,庄任,何俊,杨玲

本文要点:

本研究遵照《国际功能、残疾和健康分类儿童和青少年版》(ICF-CY)对1例脊髓小脑共济失调2型(SCA-2)患儿实施“院内精准化评估、院内系统康复治疗、社区智慧化延续性云康复”的系统康复模式,有效提高了患儿协调、平衡、进食及日常生活自理等能力,表明社区智慧化延续性康复模式(医院专业机构和家庭康复相结合并辅以社区康复和智慧化云康复)为SCA-2患儿提供了科学、实用的康复新模式,为社区医师开展家庭康复训练及终身性疾病患者的康复治疗提供了新的思路与方法,但该模式尚处于探索阶段,仍需在今后不断完善。

脊髓小脑共济失调(spinocerebellar ataxia,SCA)是一组神经系统遗传性疾病,属于罕见病,主要由基因突变导致小脑、脑干及脊髓退行性改变引起[1]。脊髓小脑共济失调2型(spinocerebellar ataxia type 2,SCA-2)是SCA的亚型之一,发病年龄一般在30岁以后,儿童期发病者十分罕见;据统计,西班牙SCA-2发病率为(0.01~5.80)/10万[2],而我国目前尚无权威的SCA-2发病率数据。SCA-2患者常伴有自主神经紊乱、感觉和运动神经传导通路改变、肢体痉挛等,致残率较高[3-4],但由于SCA-2的确切发病机制尚不完全明确且缺乏特异性或有效治疗手段,因此目前临床以药物对症治疗、康复治疗为主。有研究者采用基因疗法和干细胞移植治疗SCA,但治疗效果不明确,且在干细胞的使用及操作上不够规范[5]。常州市德安医院康复中心针对1例SCA-2患儿在药物对症治疗基础上实施“院内精准化评估、院内系统康复治疗、社区智慧化延续性云康复”的系统康复模式,有效延缓了患儿病情进展及功能衰退速度,充分维持了患儿日常生活自理能力,并使患儿得以回归家庭和校园,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例资料 患儿,男,14岁,因“步行不稳3年,进行性加重2个月”而于2018-03-19来常州市德安医院康复中心就诊。患儿9岁时无明显诱因下出现不敢下楼梯、夜间睡眠时阵发性肌肉剧烈抖动(可自行缓解),伴学习能力下降,但于外院行颅脑磁共振成像(MRI)及脑电图检查均未见明显异常,未能明确诊断及治疗。1年后患儿症状加重至不能完成写字、用筷等精细动作且平地行走不稳、偶有跌倒,遂先后就诊于当地多家医院,并再次行颅脑MRI检查发现小脑萎缩、部分大脑脑沟明显,但仍未能明确诊断,给予营养神经等治疗后症状亦未好转。2年后患儿出现饮水偶有呛咳、言语不清、音调高亢、不能独立完成坐-站,后经基因检测发现SCA-2基因编码区(CAG)n三核苷酸重复数目异常,为15/49次,遂确诊为SCA-2。之后1年患儿因症状仍持续加重而就诊于当地多家医疗机构,并于本次入院前2个月出现四肢、躯干动作夸大,静态姿势稳定性差,不能独立行走,大便控制欠佳(排尿尚可自控),为求改善日常生活自理能力而就诊于常州市德安医院康复中心。患儿既往身体健康,有家族遗传性疾病病史,即患儿父亲30岁开始出现行走无力,但目前日常生活可以自理,基因检测结果显示其SCA-2基因编码区(CAG)n三核苷酸重复数目异常,为13/49次。

1.2 院内精准化评估 患儿入院后遵照《国际功能、残疾和健康分类儿童和青少年版》(International Classification of Functioning,Disability and Heath for Children and Youth,ICFCY)对其进行精准化评估,主要分为身体结构和功能、活动与参与、环境因素3个方面。

1.2.1 身体结构与功能 患儿意识清晰但注意力不易集中且近期有轻度记忆障碍;简易智力状态检查量表(mini-mental state examination,MMSE)评分为27分;蒙特利尔认知评估量表(Montreal cognitive assessment,MoCA)评分为17分;韦氏儿童智力测验IQ评分为58分,达到轻度缺损水平;关节活动度受限但可被动活动至中立位;小腿三头肌(伸膝位)肌张力Ashworth分级为1+级;指鼻试验表现为指鼻不准,跟膝胫试验表现为足跟下移时不能和对侧胫骨保持接触,闭目难立征表现为睁眼和闭眼均站立不稳;Berg平衡评分为10分;国际协作共济失调评估量表(International Cooperative Ataxia Rating Scale,ICARS)评分为53分;Biodex动静态平衡测试表现为静态扶持站立下重心偏后,动态未能完成;10 m步行、3 m坐-站均未能完成;Holden步行能力分级为1级,数字化步态分析(扶持下)诊断为步态异常;眼球运动减慢;脚趾本体觉减退(Fugl-Meyer感觉评测分为20分);言语欠清晰,Frenchay构音障碍评级为9a;无线表面肌电测试结果提示右侧屈肘最大等长收缩示肱三、肱二头肌协同收缩率差,吞咽周期颏下肌群收缩力量不足、运动时相延迟、咽启动延迟、腭垂向右侧偏移、咽反射存在;洼田饮水试验3级(30 ml温水能一次喝下但有呛咳);进食评估问卷调查工具(Eating Assessment Tool-10,EAT-10)评分为24分;吞咽造影检查(video fluoroscopic swallowing study,VFSS)评分为6分,会厌谷有少量食物残留,颏下、舌骨下肌群及环咽肌协调能力差。

1.2.2 活动与参与 患儿坐-站转移困难,静态姿势不能维持,肢体控制障碍,步行障碍,功能综合评定量表(functional comprehensive assessment,FCA)评分为24.6分,BTE Primus多功能康复评定系统提示左手抓握协同收缩率差,改良Barthel 指数(modified Barthel index,MBI)评分为25分(大便5分、小便10分、床椅转移5分、平地行走5分)。

1.2.3 环境因素 患儿有医保,家庭支持系统好、具备一定经济基础。

1.3 院内系统康复治疗 鉴于目前尚无SCA-2特效药物,因此患儿入院后只能予以药物对症治疗(如采用左旋多巴缓解肢体强直,氯苯胺丁酸控制肢体痉挛等),但重点还在于针对患儿存在的步行障碍、构音障碍、吞咽障碍、活动与参与受限等功能障碍进行精准化、个性化康复训练,并以恢复日常生活自理能力为最终目标。因此,患儿精准化、个体化康复训练方案以加强平衡控制、步行转移及提高上肢作业活动、环境适应为重点,主要分为改善转移和步行能力、改善桌面作业能力两个方面。

1.3.1 改善转移和步行能力 (1)运用全方位密集运动系统训练患儿头控、悬吊下四点跪位躯干稳定性,并进行个体化坐-站转移训练以改变患儿爆发力式坐-站转移,提高稳定性;(2)利用太空衣+数字化步态分析跑台对患儿进行下肢运动能力训练,并进行太空衣+Biodex动静态平衡测试反馈及太空衣+拾物训练;(3)利用扶手进行侧方步行训练以纠正错误步态;(4)进行驱动轮椅训练并指导患儿安全使用;(5)对患儿进行连续性康复护理和24 h姿势管理以强化正确行走模式的输入。

1.3.2 改善桌面作业能力 (1)运用太空衣+BTE Primus多功能康复系统模拟多任务训练以改善患儿平衡能力;(2)利用无线表面肌电测试+太空衣+运动再学习以改善患儿手眼协调、日常生活自理能力;(3)通过挖掘患儿潜力、爱好以改善其认知功能;(4)进行冰刺激、唇舌操、自由饮水和直接摄食训练以改善患儿吞咽功能;(5)进行呼吸训练指导和发音训练以提高患儿语言交流能力;(6)指导患儿正确使用进食、书写辅具。

1.4 社区智慧化延续性云康复模式 患儿院内系统康复治疗目标达成后回归家庭,并希望能够回归校园以完成学业,因此制定院外康复策略并建立家庭支持系统,以云康复模式对患儿进行在线评估和在线康复治疗,同时对患儿家属进行相关康复理论的在线教育、指导,同步进行视频录制、在线反馈,具体如下:(1)设计患儿在家中日常活动路线,增加墙面扶手、防滑垫等安全设备并安装智能视频监控系统和智能家电控制系统等居家智慧化系统,完成智慧居家环境改造以为患儿日常生活提供便利;(2)将任务导向性训练融入日常活动中以增强上肢作业活动能力,并指导患儿使用吸盘碗和粗柄勺等辅助器具独立完成进食;(3)患儿每日穿戴可穿戴智能设备(如太空衣等)进行头控、转移、步行等练习,同步监测其步行状态;(4)使用康复机器人替代患儿家庭居室以外的远距离步行及校园活动,并通过手机App进行操控;(5)患儿根据病情进展情况、活动能力阶段性入院,并进行全方位仪器评估和功能训练调整。

2 结果

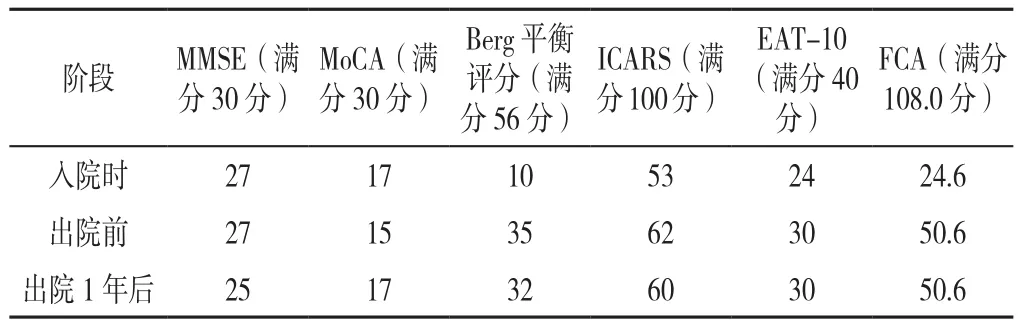

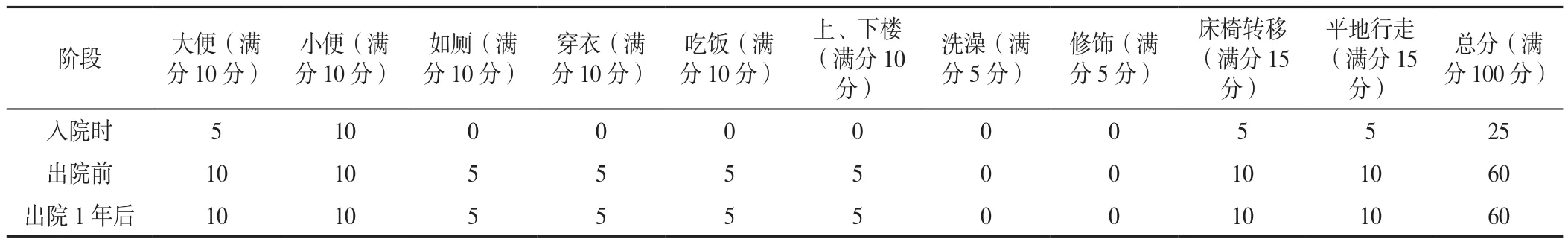

患儿经院内系统康复治疗30 d后协调、平衡、进食、步行能力等明显改善,并实现坐位下进食、安全吞咽、游戏和学习,日常生活基本自理;经社区智慧化延续性云康复治疗1年后,患儿记忆力、注意力出现下降趋势,但协调、平衡、转移、进食、步行能力无明显退步,且能完成室内10 m步行,日常生活基本自理,坚持日常校园生活,家庭支持和社会服务保障在持续完善中。

患儿入院时、出院前、出院1年后各量表评分详见表1,MBI各条目评分及总分详见表2,ICF-CY一、二级类目一级限定值详见表3。

表1 患儿入院时、出院前、出院1年后各量表评分(分)Table 1 Score of each scale of the pediatric case of spinocerebellar ataxia type 2 at admission,before discharge and 1 year after discharge

表2 患儿入院时、出院前、出院1年后MBI各条目评分及总分(分)Table 2 Each item score and total score of modified Barthel Index of the pediatric case of spinocerebellar ataxia type 2 at admission,before discharge and 1 year after discharge

表3 患儿入院时、出院前、出院1年后ICF-CY一级限定值Table 3 First order qualified value of the International Classification of Functioning,Disability and Heath for Children and Youth of the pediatric case of spinocerebellar ataxia type 2 at admission,before discharge and 1 year after discharge

3 讨论

本例患儿明确诊断为SCA-2且发病年龄较早,属早发性SCA。由于目前尚无治疗SCA的特效药物及方法,因此SCA患者发病年龄越早则对预后的影响尤其是对10年致残率、致死率的影响越大[6-8]。LAZZARO等[9]研究发现经颅直流电刺激可明显改善小脑卒中后肢体和躯干共济失调及平衡障碍,可为SCA的治疗提供参考思路。LIU等[10]研究表明脐血源神经干细胞移植联合康复训练可有效改善遗传性共济失调患者近期平衡功能和步行能力,这为遗传性共济失调及SCA患者带来了极大希望。

对于SCA患者的功能衰退,康复治疗是提高其功能独立性的有效方法,但康复治疗策略的制定仍是SCA患者康复治疗的焦点问题。本例患儿之所以能取得满意的功能提升,可能与现代康复理念的3个核心要素有关:(1)遵照ICF-CY并将其贯穿于整个康复治疗过程:针对患儿功能障碍进行精准化评估,并根据患儿及其家属的主观需求和客观评估结果设立康复治疗目标,通过采用康复适应性技术、以任务为导向、针对患儿兴趣及寓教于乐的康复训练方案,配合智能化辅助器具的使用及与外界环境智慧化改造相结合,最终达到了延缓病程进展、防止患儿功能下降、与病共存但日常生活基本自理的目标,患儿生活质量明显提高;(2)参与优势:患儿及其家属对于疾病引起的功能障碍关注度很高,康复愿望强烈,鉴于患儿家庭经济条件较好、家属参与积极性高,因此充分利用患儿功能障碍情况下的个体优势制定了易于实现的个性化康复目标;(3)智能康复辅助器具的使用和智慧居家环境的改造弥补了患儿身体功能缺陷,极大地提升了患儿自主活动能力,为后续恢复校园生活奠定了良好基础,患儿最终能以平等的视角“对话”这个世界,重拾了对生活的信心。

此外,社区智慧化延续性云康复模式从患儿出院前功能与社会支持开始即打破了时间和空间限制,通过远程视频、面对面视频会议等将远程康复从医院扩展到家庭,通过实时、有效监督患儿家庭康复训练效果并在出现并发症之前确定需改进的问题而避免了缺乏足够康复教育所致家庭康复训练风险,颠覆了传统的康复服务理念,同时也为社区医师开展家庭康复训练及终身性疾病患者的康复提供了新的思路与方法。

作者贡献:钱雪进行文章的构思与设计,文献/资料收集、整理,撰写论文;庄任、何俊、杨玲进行论文及英文的修订;钱雪、何俊负责文章的质量控制及审校;何俊对文章整体负责,监督管理。

本病例参加2018年“科学杯”全国康复临床技能大赛获得特等奖,并被科学出版社“中科医库”收录;本研究通过常州市德安医院医学伦理委员会批准(审批号:CZDA00078),无利益冲突。