陶寺遗址出土“无领平唇鬲”的实验考古研究及相关问题探讨

□黄磊 高江涛

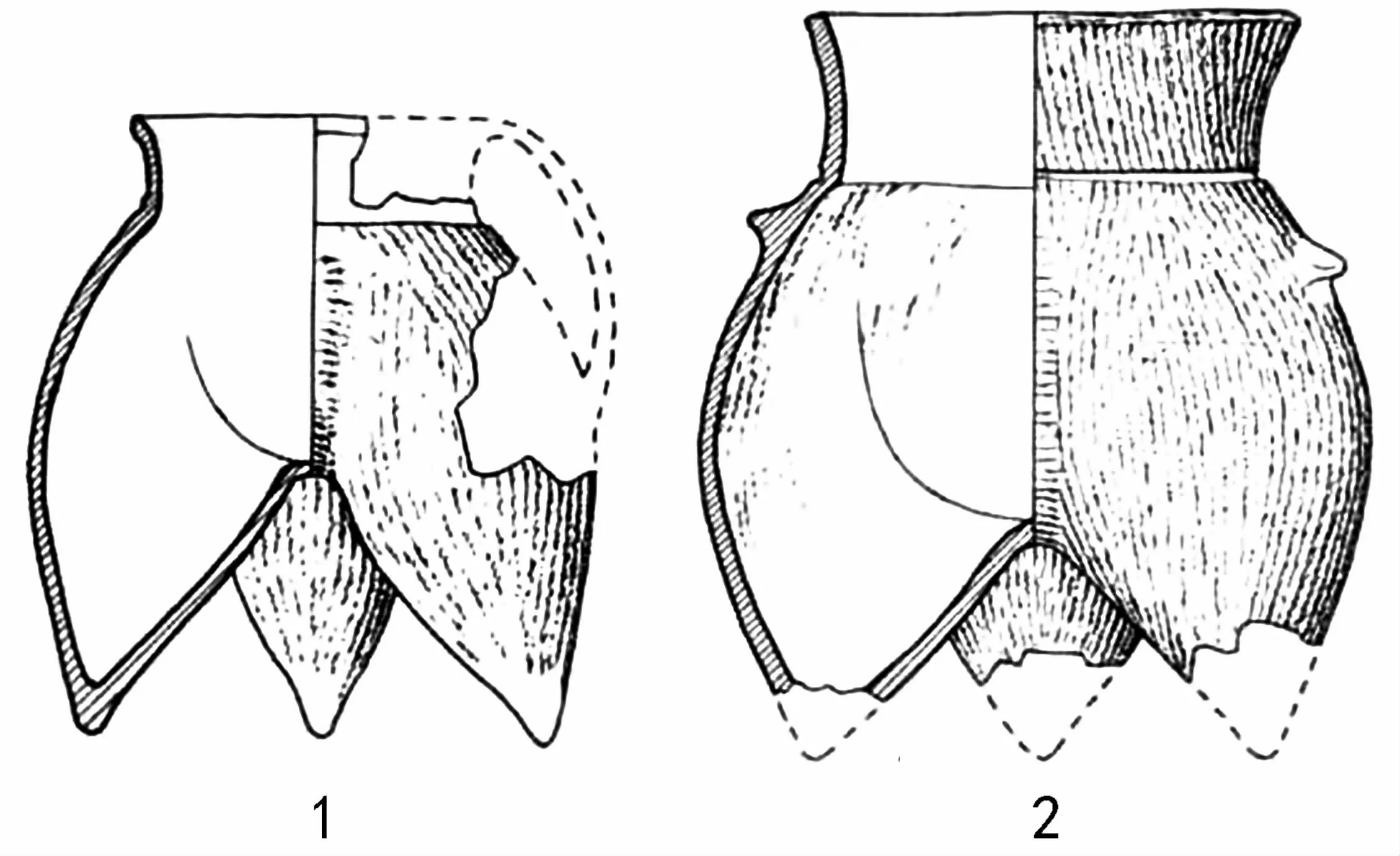

陶寺遗址是陶寺文化的核心遗址, 在1978—1985 年的第一阶段发掘中,曾出土一种形制特殊的陶鬲。 这类鬲无领、无鋬,由三个袋足拼接成器,敛口,大多口内附泥条一周,形成宽于器壁厚度的平唇,唇上常有刻画的凹槽或锥刺纹一周。 肥袋足,器物最宽处在袋足中部。《襄汾陶寺:1978—1985 年考古发掘报告》(下文简称《报告》) 中将这种鬲称为“无领平唇鬲”[1]210。

有关“无领平唇鬲”的功能,李文杰先生曾试图通过模拟实验证明这种鬲实际上是制作陶鬲的内模[2]186-188,但是模拟实验过程并无照片记录,仅有绘图资料, 因此难以了解实验的整体过程和部分细节;有学者认为这种鬲的最宽处在袋足中部,如果作为内模,不宜将内模从中取出,同时认为这种鬲无领,裆低,容量小,且未发现明显烟炱痕迹,没有足够证据说明其为实用器, 认为其有可能为半成品,由于某种原因未及接领就入窑烧造[1]212。

笔者在中国社会科学院考古研究所陶寺工作站库房看到这种鬲,对其功能产生极大兴趣,进行了模拟实验,对其能否作为鬲模进行验证,整个实验过程以照片记录。 必须说明的是,如果“无领平唇鬲”能够成功制作出陶鬲的下半身, 那么在其上接领进而制成一个完整陶鬲并不是问题, 因此模拟实验仅试图验证“无领平唇鬲”能否制作出陶鬲的下半部。

图1 “无领平唇鬲”复原器及石膏模型

一、实验过程及现象

1.制作“无领平唇鬲”模型

出于保护文物的考虑,我们选取了一件“无领平唇鬲”的复原器(H401:28)作为参照物(图1-左),使用陶泥、蜡和石膏制作一个模型,用此石膏模型来进行模拟实验。

首先对这件复原器关键数据进行测量。 经测量可知, 这件鬲整体器高14.7 厘米, 裆部高度6.2 厘米,足间距12 厘米。 之后选取陶泥,依据这些数据并观察复原器的细部特征,采用泥条盘筑法成型,使用绳纹棍在表面滚印绳纹, 制成与复原器相似度极高的仿制品。 随后将这件陶仿制品上蜡, 待蜡模成型后,抠出陶泥,形成蜡模。 之后在蜡模内壁涂抹石膏,石膏基本成型后去除蜡模, 对照复原器对石膏模型进行细部的打磨,最终形成石膏模型(图1-右)。

2.利用模型制作陶鬲

将模型倒置于轮盘上,自口部至足底采用泥条盘筑法制作陶鬲,泥条盘筑成型后,使用绳纹小棍自足底向裆部滚印绳纹。(图2)滚印完成后,将陶鬲及其内部石膏模型单手捧起,另一只手持绳纹小棍沿着口沿部分横向滚压。 (图3)

图3 横向滚印绳纹

图4 滚压过程中形成的脱模空间

图5 成功脱模

图6 脱模后的陶泥

在进行横向滚压的过程中,鬲模外部陶泥确实会向外扩张,鬲模与陶泥之间会形成一定的空间。(图4)但是,在笔者尝试将鬲模脱出时,发现仅滚压口沿部分的陶泥是无法将鬲模取出的。因为鬲模的最宽处位于袋足中部, 只有在陶泥的裆部横向滚压多圈后, 鬲模方能勉强从陶泥中脱出。 脱模后,陶泥虽然已经基本成型为陶鬲的下半身, 但是其口沿部分已有裂痕, 裆部泥条也会出现断裂的现象。 另外,使用泥条盘筑法使陶泥内壁留下痕迹,即使经过滚压依然无法消除。 (图5,图6)

3.实验结论分析

在使用“无领平唇鬲”制作陶鬲的过程中,在外力作用下,鬲模外的陶泥会断裂并出现空隙,尤其是裆部和口部,需要在脱模后再将空隙捏合。另外,陶寺遗址迄今发现的陶鬲内壁均未发现有显露明显的泥条盘筑痕迹,因此使用“无领平唇鬲”来制作陶鬲,需要在脱模后将内壁的盘筑痕迹抹去,而要消除鬲足内壁的盘筑痕迹则比较费力。陶寺文化时期的陶工无论是制陶经验还是制陶技艺,都较今人为优,或许这些问题在当时均易处理。

因此,“无领平唇鬲” 可以用作制作陶鬲的鬲模,但是在操作过程中工序较为复杂,对操作者要求较高。

二、“无领平唇鬲”的使用情况

由实验结果可知,使用“无领平唇鬲”制作陶鬲是可行的。那么这类器物在陶寺遗址制陶工艺中究竟扮演着怎样的角色?解决这一问题首先要从这类器物的年代来分析。

图7 陶寺遗址出土“无领平唇鬲”

迄今为止,陶寺遗址共出土五件“无领平唇鬲”, 其中三件所处单位为J401, 即J401:107、J401:109、J401:124, 另外两件所处单位分别为T405④A(器物编号T405④A:11)和H401(器物编号H401:28)。 (图7)

J401 位于遗址Ⅳ区T432 与T422 中, 开口在4A 层下,叠压在陶寺文化晚期灰坑H427 下,并打破4B、4C、4D、4E 及以下诸层及晚期灰坑H443、窑洞H444,中期灰坑H441 和早期水井J402。 据地层关系可知,J401 年代为陶寺文化晚期[1]153-155。

T405④A 即遗址Ⅳ区探方T405 的4A 层,查《报告》提供的“居住址Ⅳ区文化层堆积对照表”可知,T405④A 年代为陶寺文化晚期[1]18。

H401 为一条灰沟,位于遗址Ⅳ区,开口在属于汉代层的第三层下,该灰沟打破H403、H404、H406及小窑洞H419 等中、晚期单位,沟内包含遗物均为陶寺文化时期的。这条灰沟的年代也为陶寺文化晚期[1]179。

虽然出土“无领平唇鬲”的三个单位均属陶寺文化晚期,但J401 和H401 均打破陶寺文化早、中期单位,存在早期遗物混入晚期单位的可能,因此仅依靠层位关系难以判断“无领平唇鬲”的具体年代。

图8 陶寺遗址出土内壁有反绳纹的陶鬲

李文杰先生早年曾注意到一件陶寺文化中期陶鬲T406 ④F:11(图8-1),该鬲的袋足内壁也有反绳纹,“引人注目的是鬲裆上布满反绳纹,却无拼接或手抹痕迹,这些反绳纹都是阳纹,是从三足内模的绳纹上翻印下来的”,并认为“这些反绳纹是三足合制、整体脱模的直接证据”[2]186。 这说明陶寺文化中期“无领平唇鬲”就已经作为鬲模使用。

笔者查阅《报告》 时发现H376 出的一件陶鬲H376:28(图8-2)也可为“无领平唇鬲”的年代提供线索[1]206-207。 此鬲为一件高领双鋬鬲,器表饰绳纹,领根有凹弦纹一周,有烟炱,引人注目的是,内壁有反绳纹痕迹,应当是制作过程中使用鬲模留下的痕迹,这应当是“无领平唇鬲”曾经作为鬲模使用的直接证据。 查《报告》可知,H376 为晚期一组灰坑,而陶鬲H376:28 属Ⅲ型4 式鬲,初见于陶寺文化晚期一组,因此“无领平唇鬲”在陶寺文化晚期一组时仍然作为鬲模使用。

根据现有资料,我们发现仅在陶寺文化中期和晚期一组时发现有这种内壁带有反绳纹的鬲,陶寺文化晚期陶鬲的重要特征是内壁多见麻点纹,这不是鬲模所造成的。 因此,这种“无领平唇鬲”的年代当为陶寺文化中期到晚期一组即晚期偏早阶段。

由于陶寺遗址出土“无领平唇鬲”数量稀少,且具有明显鬲模制作痕迹的陶鬲数量也不多,笔者认为“无领平唇鬲”的使用并不普遍,只是当时陶寺人群对制陶技术的一种创新性尝试的体现,在短暂使用之后便被淘汰, 原因应当是制作工序相对复杂,操作不便。 此外,后世基本不见此类“无领平唇鬲”也是一种旁证。笔者仅查到山西夏县东下冯遗址有一件与陶寺遗址“无领平唇鬲”形制相似的器物,发掘者称之为“鬲形器”[3]。但是这件器物为实心,作为鬲模使用恐怕不大可能。

三、“无领平唇鬲”所在Ⅳ区性质分析

图9 陶陀螺与“T”字形器

目前发现的5 件 “无领平唇鬲” 均出土于1978—1985 年发掘的Ⅳ区。 从发掘情况看, Ⅳ区具有以下几点特殊之处。

第一,Ⅳ区发掘的遗迹包括9 座房址、6 座陶窑、3 眼水井以及数量不少的灰坑, 却罕见墓葬,基本未见一座真正意义上的竖穴土坑墓[1]123。 这种陶窑、房子、水井以及相关灰坑组合明显属于手工业作坊所常见的内涵, 少墓的现象也从侧面反映了这一点。 而且,Ⅳ区不像Ⅲ区发掘面积达1570余平方米,仅仅发掘372 平方米,在如此不大的发掘面积中却有着比Ⅲ区还多的房址、陶窑和水井,不排除其周边未发掘处还有着不少此类遗迹的可能性。此外,陶窑有早有晚,并不同时,房址与水井也有陶寺文化早、中、晚期不同时期。换言之,从陶寺文化早期到其晚期, 此处均作为手工业作坊使用,似乎是一处绝佳的手工业制作点而长期生产。

第二,陶垫是一种制陶工具,用于陶器坯胎入窑前抵垫陶器内壁以保形。1978—1985 年陶寺居住址发掘获得的完整器或可复原器共计33 件[1]286-294,而Ⅳ区这一小面积范围内出土的陶垫竟有20 件,占 有60.6% 之 多,J401、J402、J403、H421、H401、H425 以 及 探 方 T403、T404、T406、T421、T423、T431 等的地层中均有发现,分布较为普遍。 Ⅳ区较多数量的陶垫出土反映了其为制陶区的性质或功用。

第三,1978—1985 年发掘出土1 件陶陀螺T401④C:3 和1 件“T”字形器T432④D:13 也仅出土于Ⅳ区[1]300-301。 (图9)这种上下似两个圆锥体对接的陶“陀螺”和柱面方形平整似方墩的“T”字形陶器均应为制陶工具。

第四,目前陶寺遗址共发现7 件较为完整的陶铃,这种十分重要又罕见的陶器,其中3 件出土在Ⅳ区, 即ⅣC:06、T403④C:48、H419:5。此外, Ⅳ区的J401 中还出土了陶寺遗址目前唯一的1 件骨质“口簧”[1]363。 因此,Ⅳ区还可能兼作某些特种产品的手工业作坊点,如铃、弋射镞,包括口簧。可见,“无领平唇鬲”所在的区域是当时的一处手工业作坊点,不仅烧制陶器,还是“鬲模”制陶技术的试验场;同时还很可能制作骨器,甚至生产一些特殊贵重器物。

总之,陶寺遗址所出“无领平唇鬲”曾作为鬲模,在陶寺文化中期至晚期偏早阶段使用过, 但是由于工序复杂、操作不便,在经历短暂的使用期之后,迅速被淘汰,湮没在历史洪流中。 但是,“无领平唇鬲”也是陶寺人群试图对制陶技术进行创新的反映。 陶寺文化中期是陶寺文化发展的鼎盛期,与此同时,陶鬲逐渐占据陶寺文化炊器群的核心地位,“无领平唇鬲”的出现或许与此有关。而出土“无领平唇鬲”的区域正是一处较为特殊的手工业作坊点。