重庆市高校大学生生活垃圾分类意愿及影响因素研究

陈笑怡,肖心月,席昊德,张 源,刘世薇

(西南大学 地理科学学院,重庆 400700)

1 引言

生活垃圾分类收集处理是城市管理中的一项重要工作,也是衡量一个国家文明程度的重要标志。据中国城市环境卫生协会统计,我国每年产生近10亿t垃圾,其中生活垃圾产生量约4亿t,建设垃圾5亿t左右,餐厨垃圾1000万t左右,中国的垃圾年总产量居世界前列。随着我国城镇化进程的加快以及人民生活水平的提高,城镇生活垃圾还在以每年5%~8%左右的速度递增[1]。2018年我国生活垃圾清运量达到2.28亿t中国已超过美国成为全球产生垃圾最多的国家。2019年全国生活垃圾清运量达到2.42亿t,同比增长约6.1%。目前,全国约有2/3的大中城市出现“垃圾围城”的严峻形势,全国生活垃圾堆存侵占土地资源面积已达5亿多平方米[2,3]。

垃圾分类是习近平总书记高度重视、亲自部署、着力推动的“关键小事”。习近平总书记曾多次实地了解基层开展垃圾分类工作情况,强调“实行垃圾分类,关系广大人民群众生活环境,关系节约使用资源,也是社会文明水平的一个重要体现”。

众所周知,“垃圾是放错了位置的资源”。城市生活垃圾中蕴藏着巨大的资源化利用价值。据统计,中国居民每年产生的生活垃圾中包含可回收资源达6000万t,可利用而未被利用的废弃物价值达250亿元[4]。

大学生是受教育程度较高的一类群体,其环保意识和垃圾分类意识在一定程度上影响着我国未来垃圾分类的实施效果。据调查,一个万人规模的高校学生区通过生活垃圾分类收集,每年可回收超过50 t废纸、60 t废塑料、15 t空瓶,减少生活垃圾排放量130 t,环境效益显著[2]。然而,在当前全国垃圾分类全面推行的背景下,高校生活垃圾分类现状如何,大学生是否愿意参与生活垃圾分类,有哪些因素影响着大学生进行生活垃圾分类的意愿和行为,存在哪些困难等问题出现在人们面前,迫切需要人们对这些科学问题展开研究。

重庆市是全国首批46个垃圾分类试点城市之一。重庆市市委市政府高度重视生活垃圾分类,2019年1月出台了重庆市生活垃圾分类管理办法,2019年7月出台了“关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见”,要求“机关事务等部门要组织党政机关和学校、医院、科研、文化、出版、广播电视等事业单位率先实行公共机构生活垃圾分类。”要求“教育部门要依托课堂教学、校园文化、社会实践等平台,加强学校生活垃圾分类教育。”根据《重庆市统计年鉴2019》,2018年全市有普通高等学校65所,约827945人。按照《中国统计年鉴2019》,我国生活垃圾人均日产量约为0.449 kg,按此计算则2018年重庆市全市高校可产生将近13568.78万t生活垃圾。按一个万人规模的高校学生区通过生活垃圾分类收集,每年可回收超过50 t废纸、60 t废塑料、15 t空瓶,减少生活垃圾排放量130 t的标准来计算,重庆市高校大学生进行生活垃圾分类,每年可回收约4139.725 t废纸、4967.67 t废塑料、1241.9175 t空瓶,可减少生活垃圾排放量10763.285万t。由此可见,推进重庆市高校大学生垃圾分类对节约资源、推进校园生态文明建设具有重要意义。

2 数据与方法

本次数据搜集主要采用问卷调查法。以发放电子调查问卷的形式,分别在重庆市内的一本、二本、专科高校中选出1~3个高校投放调查问卷,对在校大学生的垃圾分类意愿及由意愿显现出的影响因素进行调查。

本次调查共发放调查问卷814份,回收问卷814份,回收率为100%;其中,符合研究内容要求的有效问卷有730份,有效问卷率为89.7%。调查的内容主要包括大学生对于生活垃圾分类处理相关内容的关注度、日常生活中进行生活垃圾分类处理的意愿、生活垃圾分类处理相关知识的掌握水平及影响大学生进行生活垃圾分类处理的因素4个方面。

3 结果分析

本项目采用的数据分析方法主要是有序多分类Logistic回归模型法。将问卷调研所收集到的样本数据整理并导入到SPSS26.0统计软件当中,对所收集的样本数据进行相应的分析,得到以下结果。

3.1 大学生对生活垃圾分类处理的意愿

分析结果显示,被调查的大学生对生活垃圾分类处理的意愿较高,达到93.15%,其中,“非常愿意”的占比为50.68 %,“愿意”的占比为42.67%,“一般”的占比为5.20%,“不愿意”的占比为1.10%,“非常不愿意”的占比为0.55%。而参与填写问卷的学生中,不愿意进行生活垃圾分类处理的原因,经调查,具体表现为:其对垃圾分类态度不明确、对垃圾分类知识不清楚、没有垃圾分类专用的垃圾箱、受外部环境的影响等。经过进一步的卡方检验发现,不同每月生活费水平、成长环境、政治面貌等层次的调查对象在生活垃圾分类处理的意愿上有显著差异,而在性别、是否为学生干部等分类变量则没有表现出明显差异。

3.2 影响大学生生活垃圾分类处理意愿和行为的因素

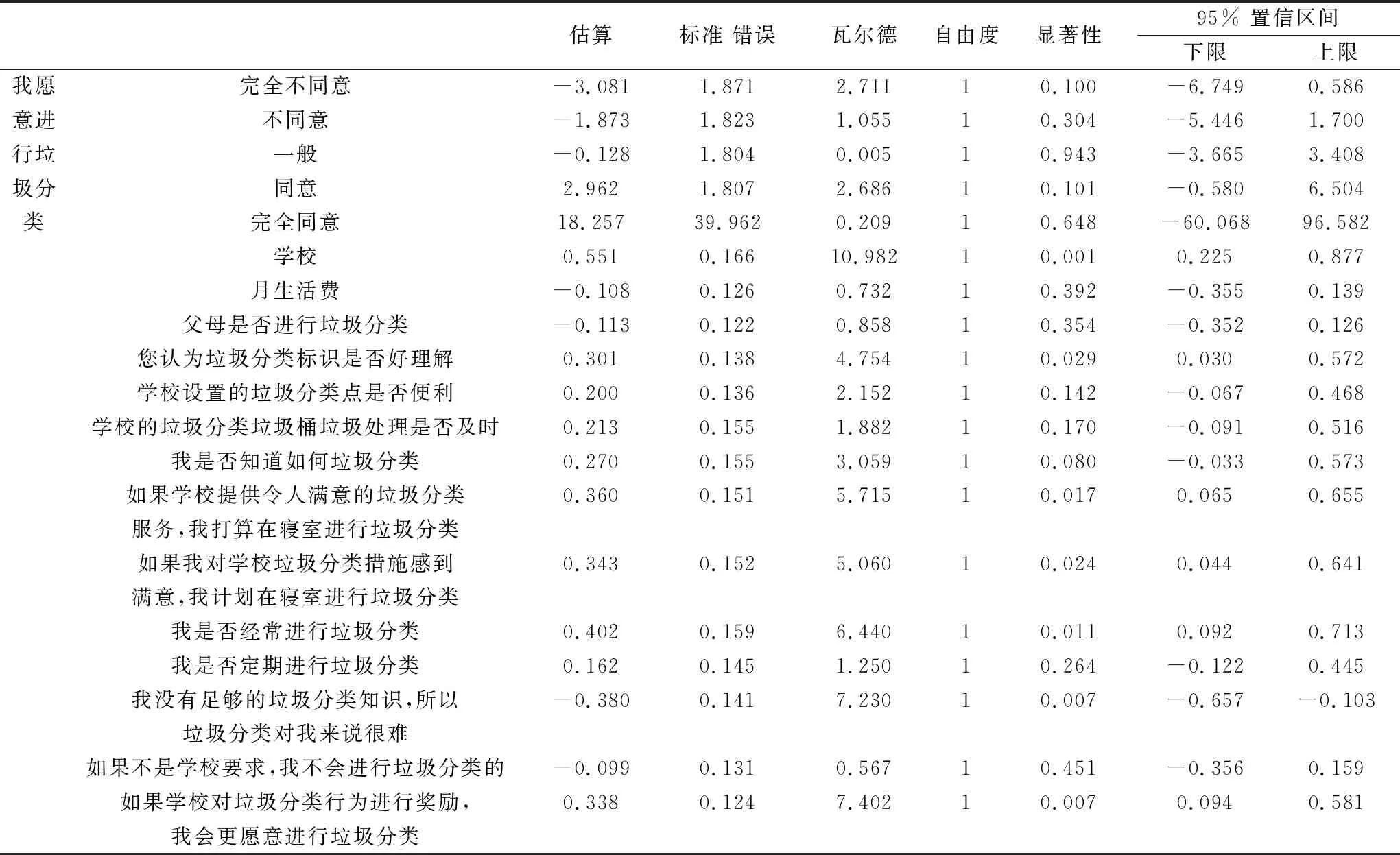

在SPSS 26.0软件中进行数据分析,得到表1。

表1 参数估计值

关联函数:分对数

通过模型拟合信息显著性检验,p=0.00<0.05,说明该模型中至少有一个自变量是有效的,模型拟合良好,可以进行相关数据分析。在平行线检验a中,显著性水平p=0.841>0.05,说明参数估算值的数据能够真实可靠地反映因变量与协变量之间的因果关系,证明本次分析的准确性和稳定性。在表1的参数估计值中,显著性水平小于0.05的即为与对待生活垃圾分类的态度有明显相关关系的影响因子。

首先,在个体特征的相关变量中,学校对大学生生活垃圾分类意愿的显著性水平极高,达到0.001。问卷将被调查大学生的所在学校分为一本、二本和专科院校,可以看出不同层次水平的学校对学生生活垃圾分类处理的意愿度影响较高。这反映了学校对于是否进行垃圾分类的整体要求和学校的环境气氛等都存在一定的差异。学校对于生活垃圾分类政策及方式、方法的宣传力度、形式和程度会影响学生进行生活垃圾分类处理的意愿,问卷数据显示,学校的相关宣传越到位,学生的意愿也越高。

其次,在环境知识的相关变量中,生活垃圾分类处理的标识即环境知识也对意愿具有明显作用,即:标识是否容易理解在很大程度上决定了学生是否会进行生活垃圾分类处理的意愿。愿意进行生活垃圾分类处理的大学生往往认为垃圾分类标识是容易理解的,因此他们具有更高的意愿。如果没有足够的垃圾分类知识,学生不知道如何进行准确地垃圾分类,那他们进行生活垃圾分类处理的意愿就会在很大程度上降低。

另外,在基础设施的便利性与否的相关变量中,学校提供的垃圾分类措施的方便与否在很大程度也会影响大学生的意愿度。即:学校能否提供令人满意的垃圾分类服务以及对学校的垃圾分类措施的满意度会影响大学生进行生活垃圾分类处理的意愿和行为。学校的垃圾箱是否方便学生进行生活垃圾分类处理是学生进行生活垃圾分类处理的影响因素之一。学校的垃圾桶数量合适、垃圾分类点设置便利性高、分类垃圾桶内的垃圾处理得及时、垃圾分类点干净整洁等相关基础设施做得好,是提高学生进行生活垃圾分类处理意愿度的关键措施。调查问卷数据还显示,如果学校采取相应的奖励或强制措施,会大大提高学生的意愿。

最后,在主观能动性的相关变量方面,学生的意愿与行动之间也具有明显的关系。选择以个人是否知道如何进行生活垃圾分类处理这一具有典型代表性的问题为分析依据,来判断自我内部感知对于个人意愿的产生是否具有影响关系。通过两类意愿的情况对比可知,在意愿较高的学生群体中,大部分同学都对生活垃圾分类处理有比较深刻的了解和认识,他们认为自己知道如何进行生活垃圾分类处理;而在意愿较低的学生群体中,大部分同学对生活垃圾分类处理的认识一般,他们对生活垃圾分类处理的了解情况没有那么深入。由此体现出大学生具有生活垃圾分类的意愿,往往在行动上就会有所表现。

4 对策建议

根据以上调查结果,笔者提出了以下几点建议。

第一,政府要更加重视大学生群体在生活垃圾分类处理工作落实中的重要作用。首先,国家要不断完善居民生活垃圾分类处理相关的法律法规,对人们进行生活垃圾分类处理的行为进行更加明确的规范和约束。其次,要积极宣传生活垃圾分类处理对社会发展的重要意义,营造全民自觉进行生活垃圾分类处理的良好社会氛围,提高包括大学生在内的居民对生活垃圾分类处理的社会价值和重要意义的了解程度和认同感。另外,政府要积极完善与生活垃圾分类处理的相关基础设施的建设,为人们落实生活垃圾分类处理行为提供便利的基础设施条件。最后,国家也可制定相关政策,授予生活垃圾分类处理工作落实效果较好的高校、社区等社会团体相关荣誉称号,例如“生活垃圾分类处理先进团体”、“生活垃圾分类处理先进个人”等,给予获奖团体、个人政策上的补贴和财政上的支持,以激励高校、社会团体更好地落实生活垃圾分类处理工作。

第二,社会文创企业、绿色公益组织等可以加大与高校的合作,根据大学生群体的兴趣、个性等方面,设计出既能更符合高校使用、又能够提高大学生主动进行生活垃圾分类处理意愿的分类垃圾桶、垃圾箱、垃圾袋等相关产品,通过具有新颖、有趣、实用等特点的基础设施,吸引大学生对新事物的好奇心和注意力,从而激发大学生们了解和进行生活垃圾分类处理相关知识和操作的兴趣,引导大学生实现生活垃圾分类处理由想法到行为实施的转变。

第三,高校要健全相关管理制度,结合自身特点,制定有利于学校可持续发展的中长期规划,完善后勤部门结构,设置专门负责校内生活垃圾回收、分类处理相关工作的部门,设置专职人员进行该方面工作的安排、人员调配、监督管理等。其次,有研究数据显示,在制定环保政策时,惩罚措施比奖励措施更有效,更能有效地避免搭便车现象。但同时,奖惩措施应当公平公正公开,并能够做到严格执行,及时实施奖惩措施[5]。因此,高校可以以学生单个宿舍、宿舍楼、宿舍园区、宿舍园区片区或以学院为单位的宿舍划分为单位,对学生在日常生活中进行生活垃圾分类处理的行为进行考评,制定条例清晰明确、从实际出发的考评手册、加扣分政策,实施公平公正公开的奖惩措施,规范管理层和学生群体的行为,加强对学生生活垃圾分类处理行为的监督和管理。

第四,高校要不断完善校内相关基础设施,做到及时检修和更换。根据调查数据显示,垃圾投掷及分类的便利性在很大程度上影响学生进行生活垃圾分类的意愿和行为。学校可以根据学生实际情况合理分布校园内分类垃圾桶的点位、数量,定期检查分类垃圾箱上的分类标识是否清晰、有无破损或模糊,提高学生进行生活垃圾分类的便利性,从而提高学生进行生活垃圾分类的意愿。

第五,高校应加强生活垃圾分类处理相关知识的教育和宣传。首先,学校要加强对相关垃圾分类政策、制度等的宣传,增加学生对垃圾分类的了解。其次,高校可以自主开发相关课程,将此类校本课程作为选修课程并根据学校的相关制度设置合理的学分,学生在选课的同时增加学生对包括生活垃圾分类处理在内的垃圾分类处理相关知识的重视。学校也要鼓励和支持学生组织、社团等在校园内开展此类活动,在丰富学生校园生活的同时,实现对学生生活垃圾分类处理相关知识的教育工作的落实。此外,学校也可鼓励美术设计等相关专业的学生进行创意垃圾桶的设计、举办相关文创设计比赛或可加强与社会文创企业、公益组织等的合作,设计更符合需求的垃圾桶、垃圾箱、垃圾清运车外观等,也可在全校范围内征集学生针对校内分类垃圾桶的意见和建议,根据意见和建议对校内设施进行完善,营造良好的校内宣传环境,在潜移默化中提升学生进行生活垃圾分类处理的意愿,改进其相关的行为。

5 结语

垃圾分类处理是实现垃圾减量化、资源化和无害化的重要途径和有效手段,高校内的垃圾(包括生活垃圾在内)具有垃圾产量大、类型结构简单、回收率高、可资源化成分和可资源化率高等特点,可以作为有效推进垃圾分类处理工作进展的突破口和试点单位。同时,大学生特殊的群体特征十分有利于垃圾分类相关工作的开展。因此,重视高校及大学生群体在垃圾分类工作中的地位和作用,提高大学生进行生活垃圾分类处理的意愿和行为及高校进行垃圾分类处理的能力,对未来的垃圾分类收集处理工作能起到重要的作用。高校垃圾分类处理的成功经验或许也可为全国范围内其他产业、行业、群体等的垃圾分类处理工作起到示范作用。